趣水·营城

——南宁建设公园城市图径探析

刘滨谊

陈 楠

余 露

廖宇航*

王红原

建设公园城市是中国城市发展的重大转向,不再局限于强调经济发展与土地建设的行动模式,而要培育一种亲近自然生态、高质量品质的城市生长发展模式。当前,南宁城市建设正面临资源环境紧张、土地经济工具失效、基础设施维护资金节节攀升、居民对更高生活质量迫切追求等重要问题,这些都使得南宁急需转变传统“增量发展”模式。本文即研究南宁通过建设公园城市,探寻一种与生活需求、经济发展、环境品质、生态资源相协调的“高品质存量发展”模式。南宁可借此契机,促成以建设公园城市为导向的建设模式升级转型。

1 南宁建设公园城市的战略目标

南宁建设公园城市并非简单的“人、城、境、业”之集合,而是“人、境、业”的三位共同形成“城”之一体,并且三位不是孤立存在的,而是要像核反应一样,将之聚集,产生“核聚变”[1]。建设公园城市,在强化生态环境、扩充公共空间的同时,兼顾可与之融为一体的产业,将生态效应、公共空间功能、商业、娱乐业和旅游业等各个业态综合统筹。南宁建设公园城市,第一个关键不仅是在市里多建公园绿地,而应把公园绿地作为城市空间的主角,以及城市的中心和支撑骨架来发展。之前百年的城市发展中公园并非主角,其布局也不在中心位置,根源在于对2类环境的底线和关键作用缺乏认识。基于刘滨谊团队建设公园城市的先期ECD理论实践,建设公园城市目标所强调的是以生态、文化、公共空间三者集合作为城市的中心地带,是以风景园林为导向的城市格局营造。第二个关键是要将有限的生态空间公共资源网络化。城市当中尤其是城市中心区的土地资源是有限的,如何让有限的公共空间和绿地发挥更大的作用?1km2的城市绿地,集中起来将不能使其利用效率最大化;而将1km2的绿地分散成点状、带状,然后在城市中构建起一个网络化、系统化的绿地系统,将会更有效地被大家共享,发挥更大效益与作用。网络化的公共空间和绿地系统,如同阳光空气浸透城市每一角落,并将城市各个功能、用地空间及人群集合在一起。

1.1 南宁建设公园城市的双层次战略目标

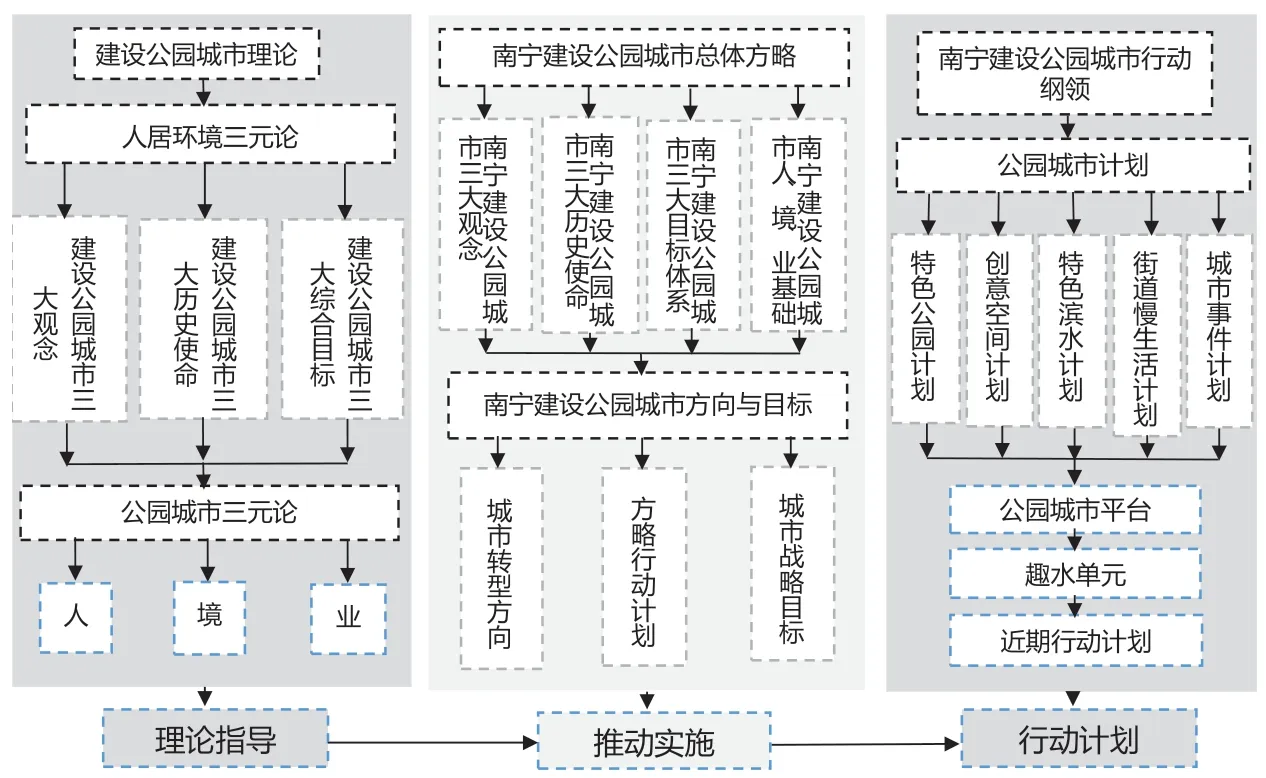

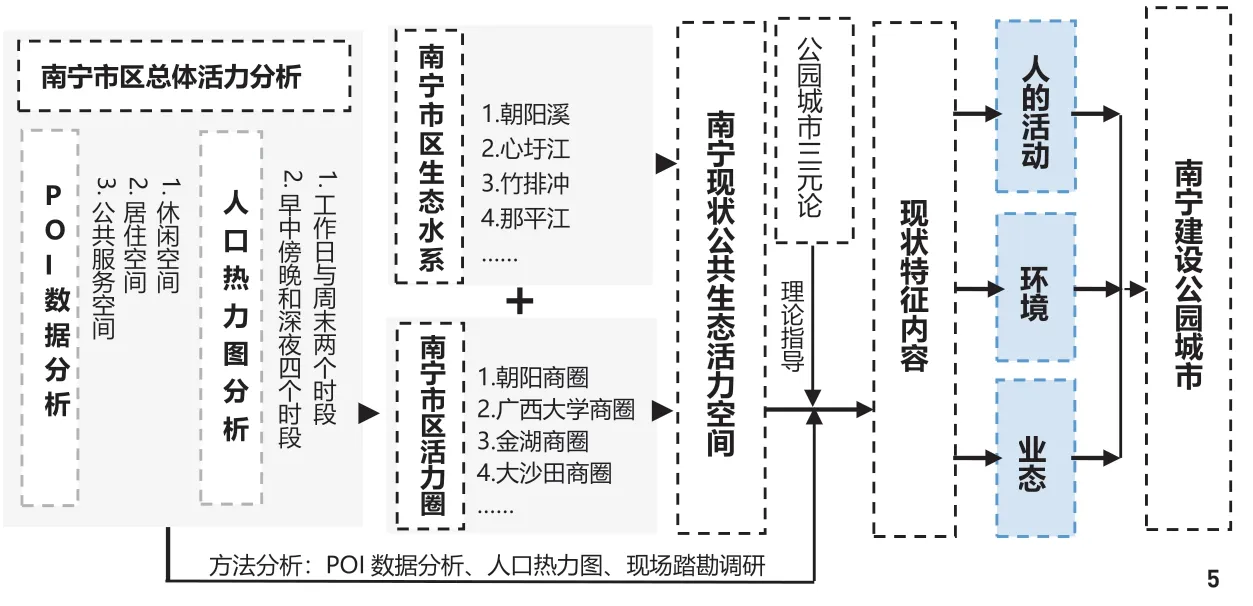

图1 南宁建设公园城市技术路线(陈楠、廖宇航和李升松绘)

公园城市作为全面体现城市发展新理念的划时代形态,是一套将公园形态与城市空间融合、生产生活空间相适应、自然经济与社会人文相融合的复合系统。在这样的发展要求下,南宁在建设公园城市的研究上,应从生态空间和公共空间2个方面明确公园城市建设的战略目标,在“公园化”的生态基底中营造城市空间。

第一层次即南宁建设公园城市以构建发展南宁市“绿网”与“水网”为脉,激活城市的生态空间效应,从过去的“城市中建公园”升级为“公园中建城市”的生态空间模式;第二层次即南宁通过建设公园城市,转变公共空间发展模式,从“建造空间”的1.0模式向着“营造场景”的2.0建设目标转型,从单纯的物质空间建造,转变为精细化的城市生活场景营造,将南宁市公共空间作为体现人本理念的美好生活场景发生地,从而提升公共空间的生活品质,达到提升居民的获得感、满意度和幸福感。

1.2 南宁建设公园城市的城市化2.0时代

南宁建设公园城市的重点应是公共空间2.0建设转型。从发展背景看,南宁已与全国同步迈进品质时代,正处于转型升级、爬坡过坎、新旧动能转换的关键期。伴随着转型期经济增速放缓,城市建设也逐渐进入内涵式发展阶段,土地财政效用减弱、品质追求不断攀升都是南宁未来发展所要面临的难题。

依据厦门大学教授赵燕菁的城市2个阶段理论[2],城市化进入2.0阶段时,应在强化基础设施和公共服务设施建设和配置的同时,提高原有基础设施的质量,实现服务的均等化。而为了维持基础设施运转的运营性支出,对现金流的需求规模也会增大,基础设施的标准越高,建设越快,资本投入也会增加。城市化2.0阶段,运营性支出成为主要的成本项。如果不能尽快生成经常性的税收,卖地(资本型收益)越多,就只能形成更多的低效资产。一旦维持资产的支出超出现有现金流收入的支付能力,基础设施就会变为吞噬现金流的负资产。

南宁正处于城市化2.0阶段的初期,经济体量不大。如果公园城市的建设继续采用外延式增长时期(城市化1.0阶段)的模式进行建设,只讲绿化指标,不讲现金流产出,必定会对产业转型中的南宁经济造成较大负担。而缺乏运营性资金的支撑,公园城市所期盼的高质量建设更无从谈起。因此,南宁建设公园城市最迫切要解决的问题在于如何从建设中创造现金流,而不是增加维护绿化类基础设施带来的运营性支出,即“绿水青山”如何变现“金山银山”。

相比正在稳定推进的生态建设工作,推行公共空间2.0建设、实现公共品质与旅游经济共赢将是南宁公园城市建设的最佳途径。从经济发展来看,旅游经济是公园城市创造现金流的最佳方式,而南宁的城区旅游恰恰是短板,有较大的提升空间。建设公园城市可利用这些年南宁建立的良好公共项目,将孤立的公共场所、人群活动、景观要素整合重组,形成城市游园系统,进而不断融合新项目,逐步建立起高品质城区旅游体系。可以想象,以公共2.0为导向建设公园城市,未来的南宁必将形成“逛城市就像逛公园”一般的宜居环境,实现旅游经济与生活品质双赢。就像习近平主席所说:“一个城市的预期就是整个城市是一个大公园,老百姓走出来就像在自己家里的花园一样”(图1)。

2 南宁建设公园城市的现状核心问题

2.1 “境”量多质低——生态空间品质和利用率低下

通过调研发现,南宁市在生态空间建设上的问题,主要体现在绿地和水系2个方面。绿地主要问题集中在公园城市绿地分布不均上。虽然南宁作为“中国绿城”,曾获得“国家生态园林城市”“联合国人居环境奖”等一系列城市生态环境荣誉,但城市绿地服务范围难以均衡覆盖城市建设区,满足公众活动需求;公园绿地仅仅做到城市表面的绿,强调景观绿化,而缺乏休憩、亲水等公共设施的布置,以及能够吸引市民的趣味空间的打造。

2.2 “人”景分隔——人群活动与景观要素联系阻断

水系问题集中表现为城市背离邕江的发展模式导致城市活力不足。南宁享有“中国水城”[3]的称誉,目前南宁水系网络主要分为“大水”—邕江、“小水”—朝阳溪、七一总渠和竹排冲等有活力的地表径流。历史上的南宁呈现沿邕江生长的发展格局,城市布局沿河展开,其商业与景观活力旺盛。但随着城市东扩,南宁的总体城市布局沿民族大道发展,新的核心商业区也背离邕江发展,城市活动与邕江这条传统的“大水”水系的密切关系逐渐减弱。同时,邕江作为南宁重要的水域,沿岸空间价值较高,但防洪堤的建设和沿江大道的阻隔,导致邕江的可达性不高,自然景观、滨水地带与城市生活行为联系较弱,民众很少能同时享受到水与城市功能的便利,人群活动与景观联系处于割裂状态(图2)。

久而久之,市民与大水将处于陌生又熟悉的状态,甚至缺乏对滨水空间能提高游憩品质的想象力,降低对“南宁大水”的期待值。由此看来,前期进行的南宁中国水城计划只初步实现了南宁水系的生态价值,其更多潜在价值有待进一步挖掘。又因城市规划问题使人的活动与水系的关系逐渐疏远,南宁城市景观亲水性降低,城市的生活品质下降。因此,建设公园城市的重点问题就在于修复人与城市景观要素之间联系的断裂。

图2 邕江与城市(廖宇航摄)

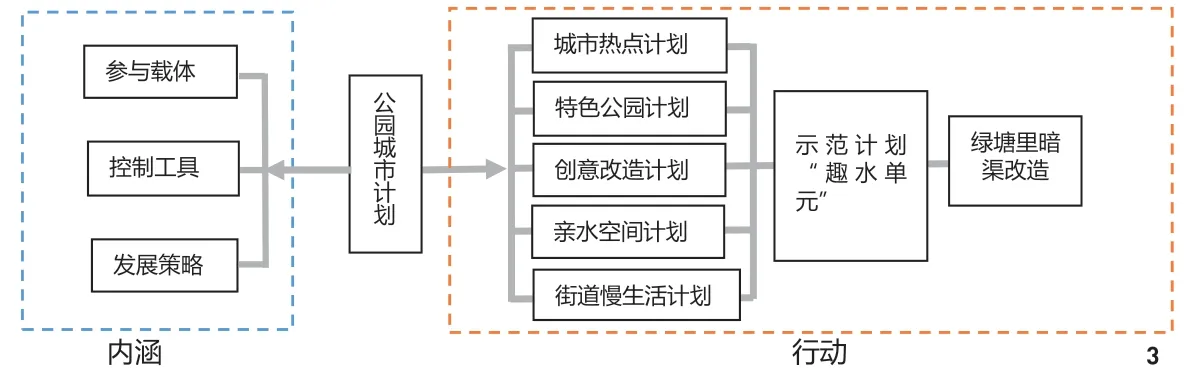

图3 公园城市培育计划技术路线(陈楠、吕如愿和姚雨馨绘)

2.3 “产”城融弱——城市产业发展不明、品牌羸弱

南宁城市品牌定位为“绿城”,而目前人们对“绿城”的印象只停留在大面积的绿化和景观带上,“绿城”舒适宜人的环境并没有体现在人们的日常生活当中。人们对“绿城”缺乏体验性的感受,城市品牌较为薄弱。因此“绿城”的城市品牌应该结合南宁水系绿网,将城市的山水与居民的生活场所糅合在一起,构建“绿城”+“水城”的2.0生活时代,实现“看山亲水”的南宁城市市民愿望。

南宁依托东盟市场与自身生态资源,着力发展贸易、金融和旅游等服务产业。但由于对城市产业发展目标与定位不明确,进而产业政策扶持力度不足,最终导致市场发展动力不足,产业发展品质不高,产业难以集聚、高品质发展[4]。

3 南宁建设公园城市图径

3.1 南宁建设公园城市图径1——培育建设公园城市平台

图径即通过图示语言来表达路径,南宁建设公园城市并非一蹴而就,需要长期的资金投入和与时俱进地调整建设具体内容和方法,需要找寻一种渐进式的建设途径。公园城市计划是一系列建设公园城市的社会行动,也是一个面向政府、企业、民众和设计师的多主体,以项目实施为导向的“设计共享平台”[5]。

1)建设公园城市平台作为一种城市发展策略。

南宁建设公园城市计划对于城市的发展与更新有三方面的积极引导作用。(1)激发城市活力。城市设计竞赛是提升城市活力的有效手段和营销策略。建设公园城市结合城市设计的国际竞赛,可在短期内吸引全国甚至全球的目光,成为一个全球性事件,进而吸引全球的经济、社会资源汇集于此。南宁可以借此打造城市旅游名片,促进旅游经济的发展,提高城市知名度。(2)塑造公共空间。通过缝合、连接和激活等不同方式,在解决城市问题的同时提升城市公共空间品质。(3)促进城市更新。从“增量发展”[6]模式转变到“存量发展”模式[7-8],城市建设不能采用以往“大拆大建”的做法,而需要从中间层次和微观层次进行更新改造,使干预最小化。通过混合功能、活动植入等方式,将一些平庸的或趋于衰败的地区激活,使之焕发出新的魅力。

2)建设公园城市平台作为创造共识的参与载体。

在传统的城市更新中,往往是政府主导,市场在实际操作过程中也参与进来。而作为真正使用者的市民、老百姓等基层群众却难以反映使用期望,也没有渠道参与实际设计。新的城市更新与建设方式[9],需要更多地促进自下而上发挥基层群众的力量来参与城市改造和更新的过程。公园城市平台计划就是一个基层群众和设计师共同参与公园城市建设的载体。通过使多方利益群体得到发声渠道,并参与决策,让规划有清晰方向,减少矛盾,得到长久活力。以使用者的需求为基本,最大限度发挥社会、经济和文化价值[10](图3)。

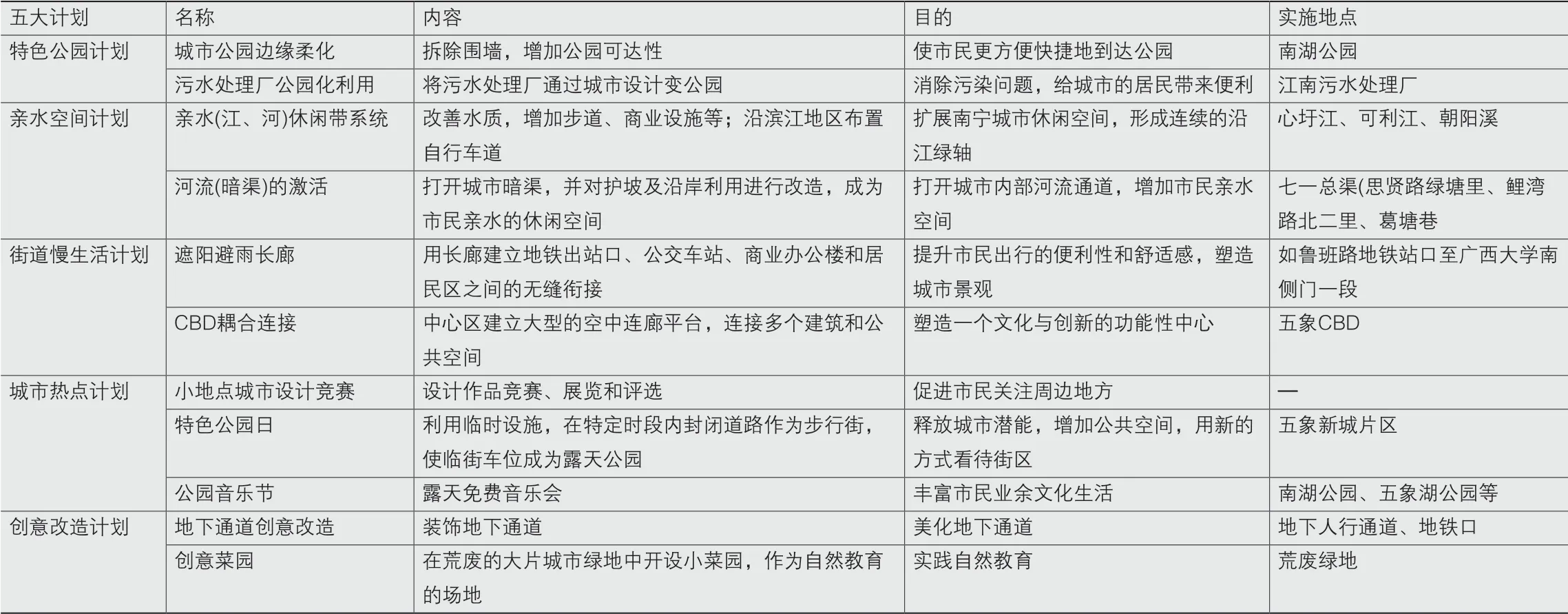

3)建设公园城市五大行动。

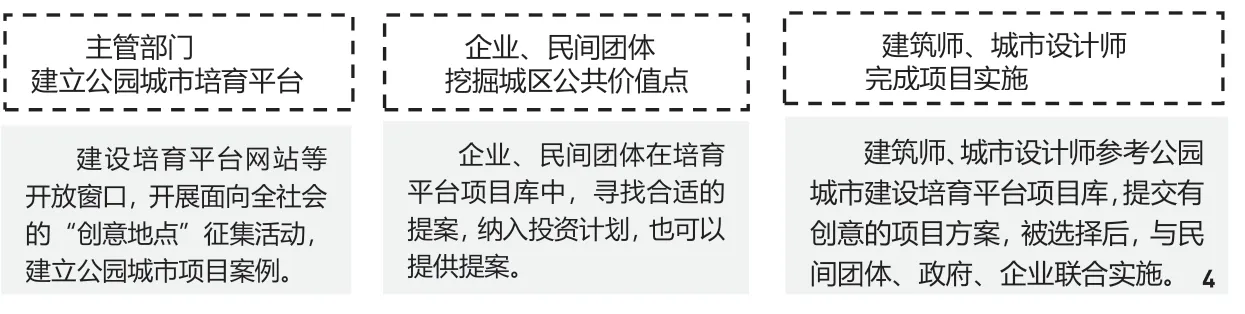

培育公园城市平台的建设,即通过相关的主管部门来建立平台,吸引公众参与;通过政府、企业和民间团体等多主体的力量,挖掘公园城市建设的高价值节点;最后通过征集设计师等共同参与公园城市的设计,与相关利益主体共同实施项目,形成一套以实施为导向的社会联动的行动计划(图4)。

建设公园城市五大行动直接从现有具体的场地入手,填补城市微观层面设计和研究的不足。目的是通过“点”的力量,影响带动整个城市空间品质的提升。对城市生命体的“穴位”——创意地点,用针灸的方式,采用小尺度介入的方法加以控制与引导,激发城市活力[11]。在公共空间体系方面形成作为城市基本语法的市民日常生活载体的五大类计划(表1)。

3.2 南宁建设公园城市图径2——南宁趣水单元体系

3.2.1 “小水”战略

南宁建设公园城市的核心任务之一是缝合南宁人与水的关系。但由于历史遗留问题,“大水”邕江并不具备近期缝合的能力,分析建设公园城市与未来城市发展模式的转变,南宁更适合着重发展“小水战略”。主要表现在以下3个方面:1)南宁经济中心多年来背离水而发展,如今要强行扭转经济中心重新回到大水边发展,以现在南宁的经济体量与发展基础是难以完成且不适宜的;2)南宁现状城市规划结构不适宜做大水,邕江作为南宁重要的生态与公共生活空间,被防洪堤、城市快速路等多重割裂,城市的亲水功能缺失;3)在小水战略中,城市中的小水便于与城市的建设用地紧密融合,与人居活动息息相关,更具备城市发展的活力,是联系城市景观与人居活动之间的纽带。

“小水战略”是在“水城战略”基础上的提升与深化,依托南宁目前的活力商圈,围绕小水系,重新塑造新的城市活力空间。即以小水打造丰富城市公共活动空间,紧密联系业态、环境与人居活动等重要内容,达到“开门近水”的特点,最终构建起整个南宁特色的公园城市的发展格局。

3.2.2 建立趣水单元体系

建立趣水单元的构想是依托南宁各业态与人群活动丰富的活力商圈,并结合城区内朝阳溪、七一总渠、竹排冲等18条生态地表径流,挖掘营造南宁市区业态丰富、人群活力旺盛和生态基础良好的趣水单元公共空间,以建设公园城市为理念打造高品质、高质量的环境单元细胞。进一步将分布在城市各个区域的趣水单元作为触媒点,通过趣水单元向周边城区的渗透与相互联系,共同构成城市公共活力空间体系,最终全面激发城市功能,培育一座充满生命力的公园城市。

图4 多元主体参与模式示意(陈楠、廖宇航绘)

图5 基于“趣水单元”的调研技术路线(廖宇航、陈楠和李升松绘)

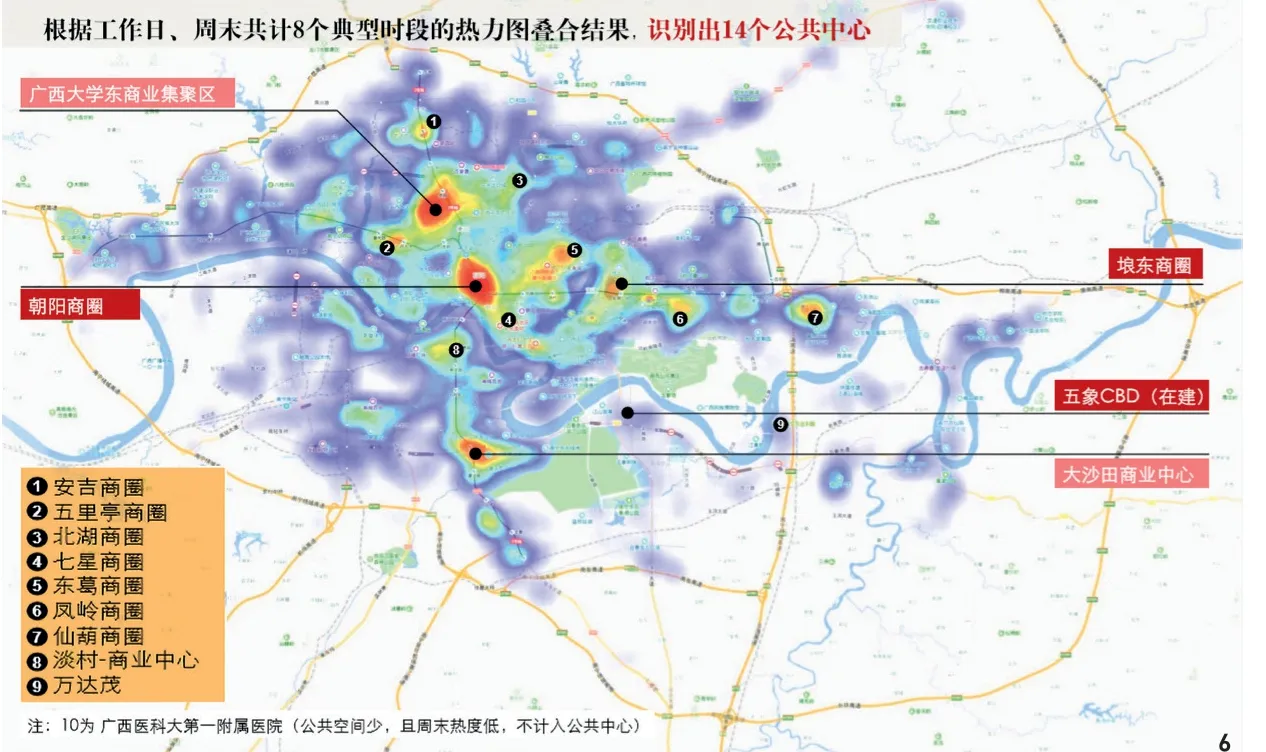

图6 南宁人口热力图[12]

图7 南宁POI数据分析图[12]

4 南宁“趣水单元”调研图径

4.1 调研技术路线(图5)

4.2 调研分析

1)南宁人口热力图分析。

对南宁工作日与周末8个不同时段分析得到的人口热力图(图6)识别出南宁邕江及周边人口聚集与活力较弱,而朝阳溪、竹排冲等小水系与城区人口热力精密相连。

2)南宁POI数据分析。

将南宁市区公共生活服务设施分为商业、商务和公益三大类设施,并在此基础上细分为11个小类的POI数据(图7)。将各类公共生活服务设施的POI数据在南宁市范围内进行空间分布分析,并对其分布密度与聚集程度进行综合评定。最后选取了与城市商圈有紧密联系的朝阳溪、竹排冲、心圩江等“小水”的公共活动空间进行重点调研(图8)。

4.3 构建评价指标

结合刘滨谊教授提出的建设公园城市三元论——人、境、业三大方面内容[13]。以此为指导依据,构建出公园城市调研的评价指标体系。

5 南宁“趣水单元”生长图径

图8 商圈与水系分布(边泓溱、李升松和蒋佳圆绘)

图9 “趣水单元”孕育(陈楠、李升松和蒋佳圆绘)

图10 “趣水单元”延伸(陈楠、李升松和蒋佳圆绘)

图11 “趣水单元”蔓延(陈楠、李升松和蒋佳圆绘)

表1 公园城市五大行动计划

趣水单元的生长图径分3步。第一步,确立趣水单元,通过分析城市POI兴趣点,得到城市休闲、居住和公共服务空间的分布聚集情况,反映公共空间活力。根据城市人群不同时段集聚情况的人口热力图,得到城市人群活力程度高的公共空间。再通过现场踏勘调研公共空间的具体情况,将上述南宁活力商圈与城市内河生态水系联系起来,发掘南宁市区业态丰富、人群活力旺盛和生态基础良好、具有发展潜力的滨水活力地点,结合建设公园城市理念打造成18个“趣水单元”公共空间(图9)。第二步,延伸趣水单元,结合建设公园城市理念与“小水”战略的联动布局策略,以大水邕江为横向主干,纵向沿朝阳溪等支流内河辐射向城区延伸,结合商业区形成活力节点,然后再沿街道以毛细血管形式逐渐扩散,带动整合片区活力。将城市内河辐射向城市延伸,并联系各个趣水单元(图10)。第三步,趣水单元的蔓延,通过“以点扩面、织面成网”的方法,以18个“趣水单元”及其延伸带为触媒点,向周边城区蔓延渗透(图11)。进而连接南宁特色地点,连接城市“绿网”与公园城市计划的公共空间,交织形成城市公共活力空间网络,最终构成覆盖整个南宁的“趣水地图”(图12) 。

6 结语

建设公园城市从理论到实践目前尚处初期,需要集众人之力探索开创。本文基于前期理论研究和南宁第二届专家顾问委员会委员同济大学刘滨谊教授领导的研究团队历经半年的体系化研究,重点提出以下结论。

1)阐述了南宁建设公园城市的“趣水营城”图径。以具体实施为导向进行切入,以图示语言来分解具体实施动作,其中涉及从规划观念、设计方法路径到技术落地实施的诸多转变和创新。

2)依托南宁市政府委托的课题《南宁发展公园城市的规划建设方略研究课题报告》进行了半年体系化研究,是一次集体智慧的共同探索。在南宁市政府大力支持下,通过系统调研明确了核心现状问题,明晰了现状的“大水”和“小水”关系,构建了南宁建设公园城市主基调。

3)应对南宁面临城市化2.0阶段发展转型的回应,提出了“培育建设公园城市平台”,提出培育建设公园城市平台是应对存量时代的有效机制。

4)提出了“趣水单元”。每一个趣水单元都是包含了建设公园城市内涵“人境业”提升的集合体,由“趣水单元”体系化构建“趣水营城”,形成游园式的“趣水地图”。这是一种解决南宁市现状核心问题的尝试,符合目标层次构建。

图12 趣水地图(陈楠、李升松和蒋佳圆绘)