辨方正位,体国经野

——《周礼》营国制度中的山水风景意象及其历史影响研究

毛华松

程 语

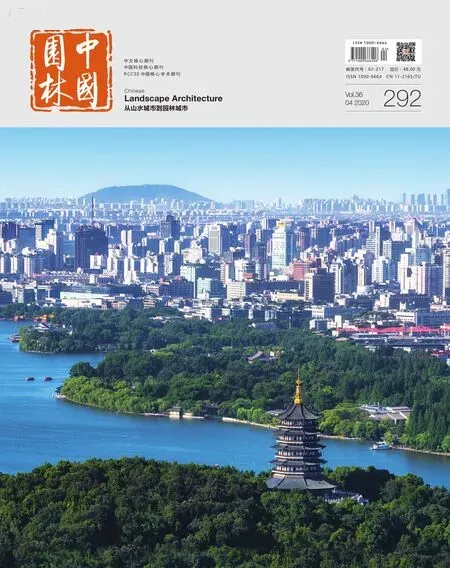

风景是“文化编码的巨大网络”[1]。风景的再现并非与政治没有关联,而是深度根植于权力与知识的关系之中;多重视角的研究有利于揭示隐匿的政治及知识体系,使隐藏在关于风景及风景意象的知识与体验之后的社会性基础得以显现[2]。山水城市,作为理想的城市概念,由钱学森首次提出“把中国的山水诗词、中国古典园林建筑和中国的山水画融合在一起”,创立“山水城市”的概念经过多年的理论研究[3-6],其概念已超越钱先生通过诗画、园林优化城市品质的初衷,更多关注“城市与自然的关系”[3]成为山水城市的核心命题。基于典型城市格局[7-13]、山水营建经验[7,14-16]及营建思想整理[17-24],山水城市的理论体系不断被完善。“山水城市”也已成为人居环境学科群对古代城市与山水相融历史风景形态的普遍代称。那么,为什么中国古代城市的营建注重与山水的相融?其核心的风景意象是什么?又是以何种知识体系,加以相应营造实践的?这些是保护和传承山水城市风景形态应回答的问题。

回归古代城市建设制度化定型的关键阶段——先秦时期,从典籍中梳理古代城市风景意象及其社会性基础,是理解中国山水城市风景形态形成的可由途径。已有研究从《周礼》《管子》《尚书》等文献中梳理了包括城市形态、路网、礼制建筑等的营国制度。尤其基于《冬官·考工记》之“匠人营国”篇,归纳出国都空间模式[18,25-27],以及基于《管子·乘马》的相关记载,提出中国古代“因地制宜”的城市与自然山水格局融合思想[20-21]。这些研究成果,成为当前先秦城市规划思想研究的重要成果。但囿于以城市为基点的研究视野,典籍中大量出现的山水要素及其意象、管控途径,在已有研究中相对缺失,使得古代营城制度中有关“城市与自然”的风景意象和空间图式,未能得以彰显。而《周礼》作为第一部系统记录国家政权组织机构及其职能的专书[22],涵盖了大量有关自然资源评介与利用的规制,以及山水审美意象和空间组织的记述,是丰富山水城市社会性基础的重要依托。因而,本文基于《周礼》社会政治背景的认知,从自然山水要素与其管控信息的整理中,提取中国营国思想启蒙时期“城市与自然”的风景意象和空间关系,从而为多重视角地丰富中国山水城市风景文化图式的理论原型,完善山水城市营建的空间实践途径,提供历史经验的借鉴。

图1 《周礼》都市国家的差序层次与国野空间组织结构图1-1 《周礼》天下九服空间秩序示意(作者改绘自参考文献[22])图1-2 《周礼》王畿空间秩序示意(作者改绘自参考文献[22])图1-3 《周礼》郊甸行政单位示意(作者改绘自参考文献[22])图1-4 《周礼》国中(城)空间结构示意(作者改绘自参考文献[25])

1 血缘型封疆制度和国野同质管理的西周都市国家社会背景

《周礼》原称《周官》,分天官、地官、春官、夏官、秋官和冬官6个职官体系,从治、教、礼、政、刑和事6个方面,对国家治理进行相应的制度设计。后在西汉刘歆校理秘府文献时发现,又将已缺失的《周礼》冬官篇,用《考工记》补之。作为后世所重的三礼之首,“经过礼乐教化,内化为社会成员的集体意识,成为社会成员共同的文化认同”[28]。而《周礼》原有的天官、地官、春官、夏官、秋官五部分,皆以“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极”为开篇之语,显现了“以土地作为政治统治之根本的特性”,并“通过治理土地,建立空间秩序,进而形成人文秩序的传统”[22]。那么,为什么能建构以土地为根本的空间秩序?这是理解《周礼》自然山水资源评介与城乡空间划分、组织的重要社会基础。

1.1 血缘型封疆制度下的差序都市国家体系

要理解西周的都市国家体系,就应对照世界史上典型的城邦制国家——古希腊,从而把握古希腊地缘型城邦制和西周血缘型邦国联合体,在国家空间结构和治理方式上的差异。从史料可以看到,商周中国是以城市为中心的众多邦国组成的联合体国家,特别是宗法分封制实施后迎来的“周代第一次城市建设高潮”[29]。因而有不少学者称西周为“城邦制国家”[30-31],或者“都市国家”[32]。但不同于希腊以地缘关系组织居民,西周是以血缘关系为基础组织居民、划分居民的身份,是宗族城邦。

西周的宗法制都市国家体系,是通过“封建亲戚,以蕃屏周”[33]的血缘型封疆制度,形成了五服的差序都市国家层次,以及九畿、九服这样华夷之辨的“天下”概念。其中,五服为周王室近亲或有功殷商贵族组成的邦国体系,即《地官·大司徒》所言的公、侯、伯、子、男。而九畿、九服和九州之制,是在五服的血缘型邦国层次上,又叠加了华夷空间划分。其中,九畿为《夏官·大司马》中所谓的侯畿、甸畿、男畿、采畿、卫畿、蛮畿、夷畿、镇畿、蕃畿;九服为《夏官·职方氏》中与九畿基本对应的侯服、甸服、男服、采服、卫服、蛮服、夷畿、镇服、蕃服。而五服基本在“九州”疆界范围内,即“九州之外,夷服、镇服、蕃服也”[34]。通过这样的血缘型差序封疆制度,形成了王室权威从中心向外围扩散、渐次减弱的空间格局。

平行于五服、九服等封疆层次,是差序的政治与礼乐制度,确立了包含山水空间秩序在内的国家政治秩序。在政治秩序上,通过周王在邦国牧监任命、土地分封和诸侯在朝贡上的职权分配,确立周王的权力核心。而在礼乐秩序上,基于天象、山川的权力象征和祭祀体系,如星象对位,五岳、九镇的识别、命名及主祭者等级对应的祭祀体系,是并驾于宗庙、宫室和服饰等礼乐制度的重要组成部分之一。如《春官·保章氏》有“以星土辨九州之地,所封封域皆有分星,以观妖祥”,以及王城“正朝夕,求地中”的空间择址等,显现了西周将星辰、山脉与水系等自然纳入礼乐规制中,并由此强化了王权对大地实施统治和周王作为秩序天然界定者地位。

1.2 “国-野”同质的土地权属与产业基础

血缘型封疆的差序邦国体系,推动了以周天子和诸侯为代表的“国有”土地制度,奠定了国野一体的土地管理和营国制度。在西周的封疆体系中,天子代表着国家的主权和土地所有,诸侯通过对天子的臣服,又实际成为邦内主权和土地的事实所有者,形成了“天子-诸侯”的主权和土地所有权从属关系。同时以农立国的国情,使得西周城市没有类似希腊城邦以经济分业产生的城乡分工,更多呈现为“宗庙社稷意义上的城市”[30]。

在《周礼》中,“国”有“城”与“域”2个不同层次的意思,且以后者为主。“国”以“域”含义出现时,常用“国”或“邦国”,如《天官·司会》一职的“掌国之官府、郊、野、县、都之百物财用”等。以“城”为意时,常以“国中”或作为与郊、野对立的“国”“野”同时出现,如《地官·乡师》“以岁时巡国及野”、《地官·遗人》中提及的“凡国野之道”等。以至于有学者认为《周礼》中“都找不到国有‘城’或‘都城’之义的证据来”[35]。因而“野”的概念相对明确,是相对于“国中”存在的。但《周礼》还有一个“郊”的概念,且常和“国”“野”并列使用,如《秋官·士师》“帅其属而宪禁令于国及郊野”等,理清其概念,也是了解西周城乡空间认知、管控的基础。明代王应电《周礼图说》之“国中郊野辨”,基于载师一职的土地规划,指出“近郊为乡,远郊为遂,其义甚明……则以乡为国中,遂以外为野。盖六乡者,附郭之民,与国中同”[36]。可见,以“域”为含义的“国”,是包含国中(城)、郊(乡)、野(遂)的整体空间(图1),类似于现代意义上的城、乡空间范畴。因而,西周实行的城邑建设体制,即“建-城,实际上是建立一个以城为中心连同周围田地居邑(里)所构成的城邦国家”[37],进而促成了“国”“野”在自然山水资源评介与空间划分上的整体性。

2 “辨方正位,体国经野”的风景意象

《周礼》“辨方正位,体国经野”的空间管理策略,正是立足于血缘型都市国家秩序与国野产业同质的社会基础,形成的政治性自然秩序与城乡一体空间体系。其中在风景意象建构方面,辨方正位通过名山大川神性赋予与天下自然空间秩序,强化了自然山水的礼乐秩序;体国经野通过山水资源的经济性评介和生产、生活设施等,确立城乡一体的空间模式,促进了中国古代城乡风景意象的整体性。

2.1 辨方正位:山水风景神性赋予与礼乐秩序建构

辨方正位是《周礼》通过王城、宗庙的择址及相应的天地、山川祭祀制度,确立王权在差序城市国家的绝对中心地位,从而建立符合这样政治秩序的自然秩序。其中,辨方是地理空间的识别与建构,正位是礼仪制度的规范与实践。

“辨方”的核心是运用土圭之法,服务于王城“地中”的择址与邦国分封。由《周礼》执掌土圭之法的职属可见,辨方是通过土圭,测日影、观天象、度远近、明秩序,继而定王城择址、邦国疆域。其中地官大司徒以测日影,为王城“求地中”;冬官匠人以测日影而“正朝夕”,为街道、建筑确定东南西北的布局方向;夏官土方氏以测日影、度近远,而封疆邦国、划分土地;春官典瑞、冯相氏以明四时、月令;秋官司寤氏以测昼夜时辰,明宵禁;春官保章氏以测星象,明吉凶。通过这样以“光(日、月、星三光)、形、影三者不可分离且相互栓系”[38]为基础的时序、方位、距离测定方法,客观上也强化了古人空间尺度概念与自然要素的关联,进而服务于王城的地中择址和邦国封疆秩序。

正位,涵盖了天神、人鬼、地示3类祭祀的位置及相应的祭祀体系(图2)。其中以自然山水为主的地示祭祀上的差序权力与祭祀仪式,是《周礼》将自然山水纳入政治秩序的重要步骤。而九镇、五岳及其他大山大川的识别和神性建构,是地示祭祀体系建构的基础。“镇”,汉郑玄注曰:“山镇,谓山之重大而可为一州之镇者。[34]”可见,山镇是基于地区内山岳之大小而赋予神性的风景意象,进而上升为空间秩序的影响因子。《周礼》的九镇,即《夏官·职方氏》中的东南扬州会稽、正南荆州衡山、河南豫州华山、正东青州沂山、河东兖州岱山、正西雍州岳山、东北幽州医无闾、河内冀州霍山、正北并州恒山,就是基于疆域方位上大山识别建构的(图3)。同时《周礼》还明确了其他山川、百物的识别,以及相应的差序祭祀体系,如《春官·大宗伯》云:“大宗伯之职,掌建邦之天神、人鬼、地示之礼,以佐王建保邦国。以吉礼事邦国之鬼神示,以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日、月、星、辰,以槱燎祀司中、司命、风师、雨师,以血祭祭社稷、五祀、五岳,以貍沉祭山林、川泽,以疈辜祭四方、百物。”即是明确了周王或其代表对天地、日月、风雨、鬼神及疆域内五岳、四方的祭祀仪典。

基于土圭之法的天象、方位、距离的识别,以及对王畿、邦国疆域内名山大川方位、距离识别与神性赋予,显现了周人对天、地、人三者王权秩序建构的方法与途径。也通过这样的自然要素与人类生存形态的关系认知,为山水建构了神性的审美取向和风景意象,并成为国家政治秩序建构的重要组成部分。

2.2 体国经野:以生万民的城乡风景治理体系

“体国经野”是城乡土地区划及生产、生活管理的关键策略。其中“体国”侧重于自城及野,“经野”侧重自野及城,但两者是联动的过程,如宋王昭禹《周礼详解》注云:“先体国而后经野,治自内而外也。公刘之诗曰,度其隰原,彻田为粮,则言经野之有法;度其夕阳,豳居允荒,则言体国之有制。先经野而后体国者,以言公刘之厚于民故也。[40]”因而,“体国”“经野”在概念上,都关注王畿、邦国范围内的城乡空间秩序建构和社会经济管理。其中以土会之法、土宜之法评价自然山水资源,用任土之法、形体之法划分城乡空间秩序和规范生产、生活设施,是《周礼》城乡空间治理的主要方法。

土会之法、土宜之法的核心是自然山水资源评估和保护,为后续以任土之法、形体之法的空间划分、吏民安置、设施规划提供依据。土会之法即《地官·大司徒》所云的“以天下土地之图,周知九州之地域广轮之数,辨其山林、川泽、丘陵、坟衍、原隰之名物”,进而辨别五地十类的动植物、居民的类型、数量,形成土地资源识别的基础。而后又以土宜之法,辨土、壤的十二名物,“以阜人民,以蕃鸟兽,以毓草木,以任土事”。任土之法、形体之法是《周礼》城乡空间划分、居民安置及沟洫、阡陌、庐舍等空间要素建构的核心策略,也是奠定中国城乡空间形态连续性的思想基础之一。其中,《周礼·载师》记云:“载师掌任土之法。以物地事,授地职,而待其政令。以廛里任国中之地,以场圃任园地,以宅田、士田、贾田任近郊之地,以官田、牛田、赏田、牧田任远郊之地,以公邑之田任甸地,以家邑之田任稍地,以小都之田任县地,以大都之田任畺地。”其法在于将王畿、邦国分为国中、近郊、远郊、甸、稍、县和畺等,并赋予相应的耕作形式,划分了城乡空间的基本空间层次。然后遂人“掌邦之野”,以“形体之法”,进一步细化政教治礼刑事的空间管理单元。《周礼·遂人》记云:“遂人掌邦之野。以土地之图经田野,造县鄙形体之法。五家为邻,五邻为里,四里为酂,五酂为鄙,五鄙为县,五县为遂,皆有地域,沟树之,使各掌其政、令、刑、禁……凡治野,夫间有遂,遂上有径,十夫有沟,沟上有畛,百夫有洫,洫上有涂,千夫有浍,浍上有道,万夫有川,川上有路,以达于畿。”可见“形体之法”涵盖了乡遂的生产、生活单元及经遂、沟洫等生产、生活设施的营建。其中,乡遂的空间划分是以“一夫”为面积单位,再组成《地官·小司徒》所述的井田之制。而“治野”所制定的“五沟”“五涂”,即为遂人中所言的“遂-沟-洫-浍-川”沟洫制度和“径-畛-涂-道-路”阡陌制度。

以“一夫”为用地单元、以“五沟”“五涂”骨架的乡遂空间划分和生产、生活支持的结构组织,成为《周礼》中国中、近郊、远郊等城乡空间建构的基本单元和连接模式,促进了国野在空间形态、水利、交通等上的连续性风景意象。由此,在这个 “田土-沟洫-阡陌”的网络系统中,以闾里为基本单元,彼此联缀,又有内在等级秩序的空间体系便在大地面上形成了[22]。

图2 《周礼》差序祭祀体系

图3 禹贡九州山川之图(作者改绘自参考文献[39])

3 《周礼》山水城市风景的文化图式及其历史影响

“《礼》实太平之典”[41],宋李诫《营造法式》序中之言,客观指出了《周礼》在城乡空间规划、建设上的垂范作用。《周礼》“辨方正位”“体国经野”的风景意象、景观要素、组织方式等认知结构,在后世的建设实践中广泛同化,奠定了中国古代山水城市的民族性风景文化图式。并在融合了不同历史阶段的风水、意境、教化等风景审美后,在不同自然限定条件下适应性异化,一直活态发展。

3.1 “地中”图式与神性“城-景”空间秩序建构

《周礼》基于王城“求地中”的差序自然空间礼乐秩序,促进了都城与疆域山水、诸侯(州府城)城市与城郊山水2个层面,以及五岳九镇国土风景与中轴线、四方等山水组织方式的“地中”风景文化图式形成与发展。

“辨方正位”明确的四方、五岳、九镇和王城择“地中”的关系,奠定了都城选址和五岳四渎为代表的疆域名山大川的空间关联机制,并随着历代疆域变化而动态调适,影响了中国国土风景秩序的认知和名山大川风景的评价、建构。《周礼》首次提出的“五岳四镇”概念,至秦代将崤山以东的济、淮和华山以西河、沔、湫渊、江等六川纳入山川祭祀体系,演变为十二名山及大川的祭祀体系。这些山川分层级地围绕咸阳城,凸显着咸阳城的中心空间秩序。至汉宣帝时,进一步确立为江、河、淮、济四渎,并开始关注四海的祭祀[42]。后世随着朝代更迭,出于都城“地中”的风景意象追求,山川祭祀的对象和地点在不断调整和适应,且相对靠近政治中心的山川祭祀会被更加重视。例如,定都建康的东晋因与东海临近,而将四海尊于四渎[43];唐代及北宋时,因嵩山靠近东都洛阳和汴京,而尊其为五岳之最[44];又如南宋因疆域与都城南移,将北宋的五岳四海四渎演变成五岳四海四渎和南岳东海南海南渎的双轨体制[45];清代随着定都北京,将原依附于济渎的北海祭祀点搬至山海关,而欲立天下之中[43]。可见,始出《周礼》的“五镇四岳”自然空间秩序,在后世的岳镇海渎祭祀体系中,随着历代疆域及国都的变化,始终强化着“地中”的风景文化图式和政治秩序理想(图4)。

模范于西周王城“求地中”的天下山水风景秩序,后世都城与州府城也以山川为骨架,建构城市“求中”的“城市-自然”空间秩序,推动了以山镇、四方为风景意象,以中轴、四望、八景为组织结构的山水城市文化图式。其中,五岳四镇的宏大“地中”图式,是影响后世都城、州府审视城郊山水及城市选址、形态组织上的思想背景,并逐渐和风水、形胜思想融合,促进了城市山水格局和四望、八景的风景组织。在《周礼》中,山镇在基于地区内山岳之大小而赋予神性的风景意象,进而上升为城市空间格局的影响因子。同样,四方也因祭祀上升为各级城市的神性意象。宋王与之《周礼订义》注“四望,即望祀四方的名山大川”。《春官·大宗伯》中的“以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方”,影响了后世风水理论中青龙、白虎、玄武、朱雀的四方山岳意象。并在唐宋风水世俗化的过程中,融合了风水理论中的北向祖山、主山,南向案山、朝山,东向青龙,西向白虎,以及方向不定的水口山等要素概念,演化成以城市(龙穴)为中心的环形山水风景意象。加之风水裁成中的改水换势、风水林培育及楼台阁亭塔等景观建筑的点缀,形成了较为成熟的山水风景评介和营建方法,促进了以“四望”命名景点的增多和明清“四望图”的普遍出现,成为城市规划体察寻胜的一种方式[16],和周围关键自然风景或人文胜迹写景方向的重点表达[46]的风景营建经验。而类似“四望”强化城市中心意象的,还有宋代兴起的城市八景,其提炼了城内外“四面八方”的典型景观[47],因契合“地中”的文化图式,而成为明清城市彰显地方风景的重要文化符号。

《周礼》山镇概念在后世的影响,还表现在“城市-自然”一体的南北中轴风景建构。在风水格局中,作为主山的山镇因“镇安其地”的风景意象,而成为南北中轴线的起点。在已有城市史研究中,一般认可最早组织南北中轴风景建构的案例是秦咸阳城[48]。根据历史文献记载和现代考古发现,秦咸阳通过阿房宫和极庙的“立中”,从北向南连接望夷宫、咸阳宫、横桥、秦社稷、子午谷口,以及南秦岭山脉上山峰等重要功能意义的建筑类型和骨架性山水要素,成为首条可考的“城市-自然”一体的南北长轴。而北魏洛阳考古也显现了联动邙山、洛河的南北轴线,隋洛阳更是将邙山、洛阳宫、洛阳城主街与伊阙龙门布置在了一条轴线上。在州府城市中,这样融入山镇的南北轴线也是基本的理想模式,特别是在山水资源更为丰富的南方城市,诸如广州、福州、绍兴、桂林等州府城市和更多县府城市(图5),形成了诸多联动山水和衙署、社稷等主要功能片区的南北主轴风景线。

图4 疆域与都城变迁下的名山大川空间秩序图4-1 《周礼》镇山及泽薮体系图4-2 秦十二名山及大川体系图4-3 北宋岳镇海渎体系图4-4 清代岳镇海渎体系

图5 慈溪县城山水格局与南北主轴风景线组织图5-1 南宋《宝庆四明志》中的慈溪县治图[49]图5-2 慈溪古城山水空间轴线体系示意

3.2 “国野”图式与“城-郊”山水风景组织

《周礼》任土之法、形体之法的空间划分与经遂、沟洫、委积等生产、生活设施规划,融合了从属于王及诸侯的差序土地所有权和以农立国的井田制度,促进了沟洫、阡陌为基础的山水资源评介与经营手法,奠定了“城-郊”以“五沟”“五涂”为骨架的整体性山水风景形态。

其中,基于中原地区旱作农耕为主的“遂-沟-洫-浍-川”五沟制度,在后世南方以稻作为主的农耕形态下,《地官·稻人》中的“畜、止、荡、均、舍、写”用水之法,得以进一步发挥,促进了南方以陂塘、堰坝、圩田等要素组合的城乡水利形态。且一如《周礼》中掌“沟”或“水”由地官司险、稻人、遂人,秋官中雍氏,冬官中匠人等职官代表王国、邦国统筹建设,中国古代的城内外湖池建设也多呈现为官方产权、官员主导建设和专人管理的特征[15]。并在后世融合了山水风景化后,“造就了中国传统的山水融合、城乡相依的国土景观”[50]。诸如杭绍平原、珠三角等区域历史风景形态的已有研究,也充分证实了城乡水利的一体化,强化了区域城市的山水风景形态[7,9,51-53]。围绕水利形成的湖池、河渠,也成为城郊风景建设的重要依托。如余杭南湖,因防天目山之洪流对苕溪上游农田和聚落的威胁,自东汉县令陈浑开筑以后,经唐宋明清多名县令的主持整修,其水利建设形成的十字堤、六桥等与地藏殿、三贤祠等教化祠庙、游憩的亭榭一起,构成了余杭重要的城郊山水风景(图6)。

由“径-畛-涂-道-路”组成的“五涂”之制,不仅是道路的建设,还包括亭馆、食宿等设施的定式,成了后世城乡道路、码头休憩、迎送点营建的风景文化图式。《地官·遗人》明确了“凡国野之道,十里有庐,庐有饮食;三十里有宿,宿有路室,路室有委;五十里有市,市有候馆,候馆有积”的委积之制。基于为游客提供宿息、施惠的水井、庐宿、馆市的制度化要求,促进了驿路、码头的山水风景挖掘和游憩景点建设。加之唐诗宋词中诸多驿亭、馆舍等优美诗文,更是促进了“五涂”之制风景图式的要素、方法普及。而基于这样图式的亭榭楼馆和护城河、湖池或其他山水风景融合,呈现出诸多优美的城郊风景带。

4 结语

《周礼》描述的社会理想,是后世大多数朝代,特别是宋、明、清绝对的政治理想。“辨方正位,体国经野”的城乡空间管控策略,也成为后世都城、州府营建的模范策略,促进了中国大地上众多蕴含丰满人文价值和优美风景相融的山水城市形态展现。回归到钱学森对山水城市的理想:“应该用园林艺术来提高环境质量,要表现中国的高度文明,不同于世界其他国家的文明,这是社会主义精神文化建设的大事。”而当前作为城市与自然和谐发展的新目标——公园城市,也普遍认同从中国原型文化中的借鉴与突破。如李雄等认为公园城市建设模式应是中国传统造园思想的现代传承,并塑造具有中华文化基因的城市典范[56];刘滨谊指出公园城市是中国人几千年来对理想人居环境不懈追求的产物,集人间仙境的风景园林、让生活更美好的城市于一身的理想人居环境[57]。因而,对《周礼》山水风景意象及其文化图式的研究,有利于深化对山水城市形成之初的要素组成、空间结构及组织管理等核心内容,也可为当前山水城市、公园城市的建设,提供基础性的历史经验借鉴。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

图6 余杭城郊南湖山水组织及水利空间组织示意图6-1 南宋余杭南湖水利图[54]图6-2 南宋《淳熙临安志》余杭县治图[54]图6-3 清光绪《南湖考》余杭城郊风景图(底图引自参考文献[55])