山水城市视野下的杭绍古城山城关系研究

王 欣

李 烨

冯 展

钱学森先生在1990年提出“山水城市”的概念①,并进一步解释:“第一,有中国的文化风格;第二,美;第三,科学地组织市民生活、工作、学习和娱乐。[1]”孟兆祯先生2011年,在回顾这一段历史的时候,比较了森林城市、园林城市等概念,称:“最能体现中国特色和‘继往开来,与时俱进’城市发展方向的当是山水城市无疑。[2]”数十年来,专家学者在山水城市理论和实践上建树颇多,代表性的如吴良镛先生认为“山水城市”理念首先是城市要结合自然,其次还应具有特殊的文化意义,“即中国山水文化,山水美学的意义”[3]。可以说,经过众多学者的研究和总结,“山水城市”已经成为中国传统文化语境下的美好城市人居环境概念,说明了中国传统园林艺术与城市营造源远流长的有机关系。然而,在比较统一的概念阐述之下,对“山水城市”历史案例的研究却相对薄弱,古人如何结合自然山水造就城市人居?又如何诗化山水成为风景园林?

由于杭州和绍兴都是中国古代重要城市,具有较好研究基础。陈桥驿先生从人文地理角度,阐述绍兴城从公元前5世纪到12世纪的形成与发展,特别强调了自然条件对绍兴古城的政治和经济影响[4];王向荣、林箐用宏观视野讨论鉴湖水域景观变迁,江南山水环境的诗化和风景化[5],给本文提供了宝贵的研究思路。而2018年以来业界对“公园城市”概念的讨论,构成了本研究的实践出口,促使我们进一步思考“山水城市”和“公园城市”的承接关系。此外,杭绍古城山水都市化[6]、西湖文化演进等研究[7],均对本文有重要借鉴意义。

江南风景研究室对浙江古代城市湖泊公共园林做过一定研究,并已发表多篇论文[8-9]。因此本文拟以杭绍古城内山丘为研究对象,探讨其如何影响城市选址营建和发展繁荣,及其在“山水城市”形成过程中的地位和作用,并进一步思考对今日的启示。

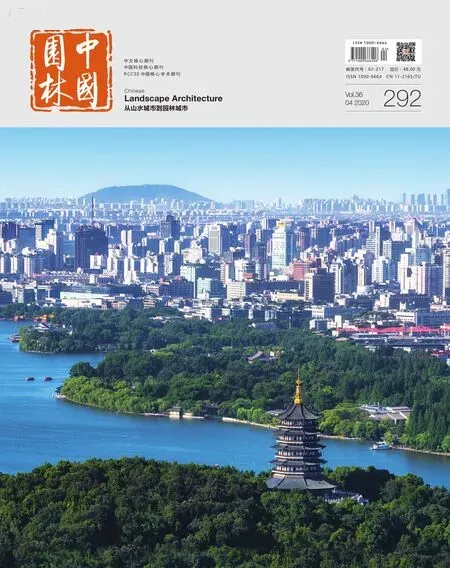

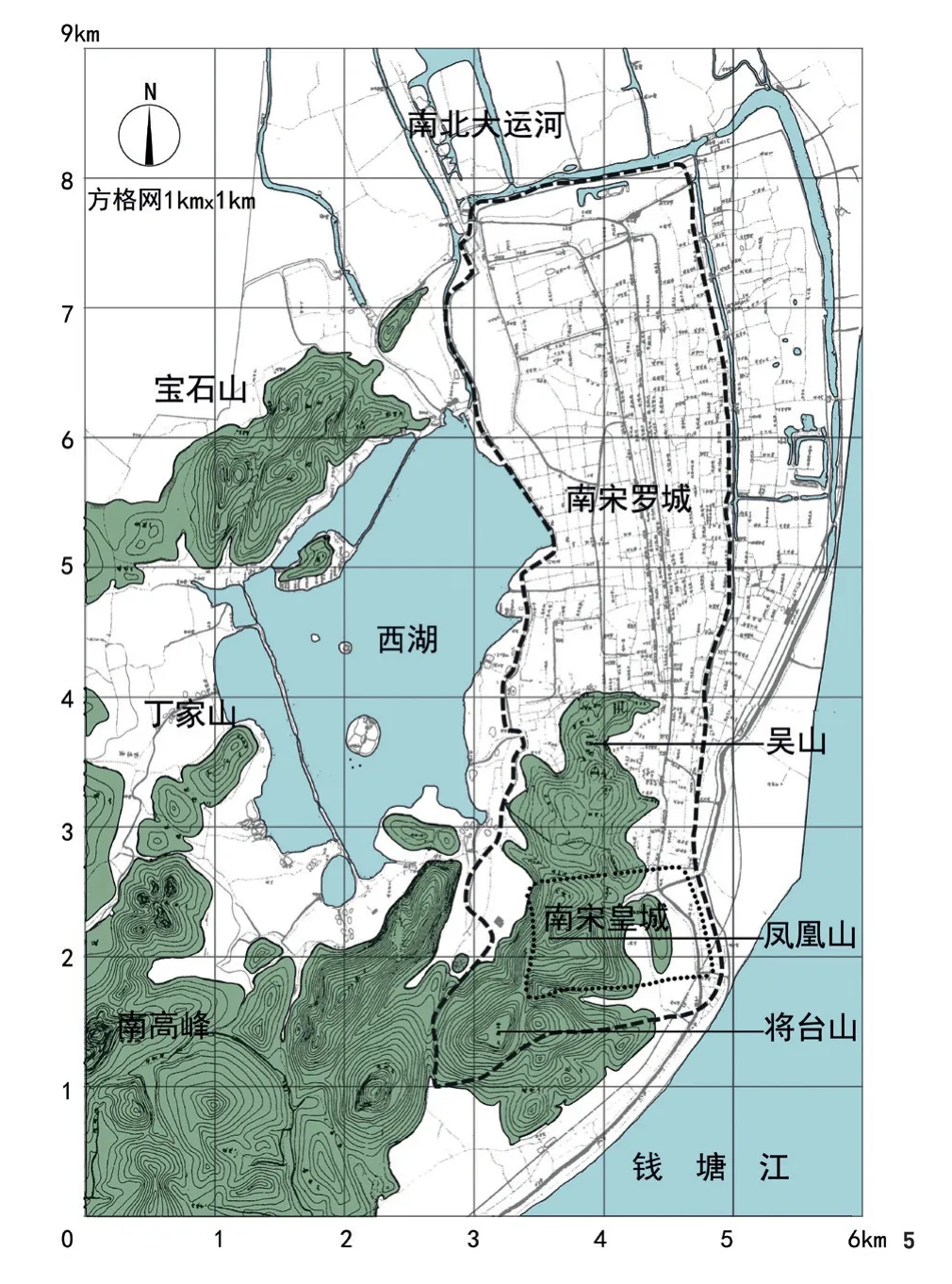

图1 杭绍古城地理位置图(作者改绘自浙江省地形图)

1 背景:建城历史和研究缘起

杭绍古城,分别位于钱塘江南北两岸,濒临东海,地势低平,构成了江、湖、山、海交融的自然环境。绍兴城始建于越王勾践七年(公元前490年),范蠡依托卧龙山、蕺山、怪山等大小9座孤丘,营造越国都城。东汉永和五年(140年),会稽太守马臻修筑鉴湖,绍兴城由此逐渐成为经济繁荣、人文鼎盛的古代城市。隋开皇十一年(591年),杨素修筑越州城池,奠定了此后绍兴古城的基本格局[4]。由于受海潮侵袭,杭州城的形成要更晚一些。隋开皇十年(590年),杨素在凤凰山麓始筑杭州州城。五代吴越王钱镠从唐大顺元年(890年)开始,以凤凰山府城为中心大加扩展,并修筑海塘、疏浚西湖,奠定了杭州古城基础。1138年宋室南迁,在杭州建“行在”,杭州成为当时全国乃至世界著名的经济和文化中心城市。

绍兴和杭州,分别为浙东和浙西地区的政治经济文化中心。是我国东部经济发达地区建城历史悠久,古城格局尚存,并以“山水城市”特征而著称的2座城市。在2座古城“山水城市”形成过程中,山丘发挥了重要作用:它是城市选址的自然依凭,是城市景观和文化的载体,并塑造着城市生活。同时它又随着历史的发展呈现微妙的变化,深刻地影响着城市的自然和人文样貌。

描述杭绍古城营建的文字和图像古籍十分丰富;杭绍古城山水城市格局在南宋时期达到高峰,此后基本固定,痕迹至今可寻;同时杭绍两城在山水理法上有承接关系,并曾对其他城市营建产生深远影响,也直接导致世界遗产杭州西湖文化景观的形成,具有典型性和代表性;以上内容构成本文研究缘由与研究可行性(图1)。

2 山丘: 并不仅仅是城市中的自然

2.1 城市选址的自然依凭

杭绍两城选址无疑是自然地理和经济地理综合作用的结果。绍兴位于钱塘江入海口区域,此地不仅可通过江河水道通达浙东各主要城市,而且能北渡钱塘江区域与太湖平原河网相通,在杭州城兴起之前是浙江最重要的交通集散点。《三国志》称会稽:“东渐巨海,西通五湖,南畅无垠,北渚浙江,南山攸居,实为州镇。”隋大业六年(610年)江南运河凿通,与太湖平原及北方地区交通变得尤为重要。但绍兴城在江南,而钱塘江又水势险恶,因此位于江北的杭州城便随之兴起。

如果说水系定位了城市的宏观位置,那么在选址上,山丘无疑起到“精准定位”的关键作用。杭绍两城的建立均有浓重的军事需求背景:杨素修城是隋初构筑军事政治格局的重要组成部分[10],《杭州罗城记》记杭州建城缘由:“大凡藩篱之设者,所以规其内;沟洫之限者,所以虞其外……帑藏得以牢固,军士得以帐幕,是所谓固吾圉”②,而绍兴城的修筑更是吴越争霸的产物。杭绍地区连山带海经济繁荣,自古以来山贼海寇众多,山丘对城市防卫有着十分重要的作用,是军事上的地形依托。

依山筑城还有其生态安全意义。经多年人力干预,今日杭州古城大部分地区海拔为15m,绍兴古城大部分地区海拔为10m,城外农田平均海拔为5~8m,远古时期地面海拔更低。根据近年来观测,钱塘江平时潮水位已有3~4m,高潮时超过6m,推测远古时期潮水位更高。杭绍两城均是江海故地,海潮入侵十分严重,杭州从唐至清代共有9次海水入城的大灾害[11],围绕山丘建城无疑是明智的选择。加上此地早期地下水均苦咸无法饮用,山麓地带可得溪流和泉水之利。如今绍兴卧龙山有清白泉、三汲泉、方井,杭州吴山有乌龙井、吴山井等,都曾经是古城重要水源。由此可见,山丘曾经是杭绍古城生态安全的自然依凭。

2.2 城市文化的景观载体

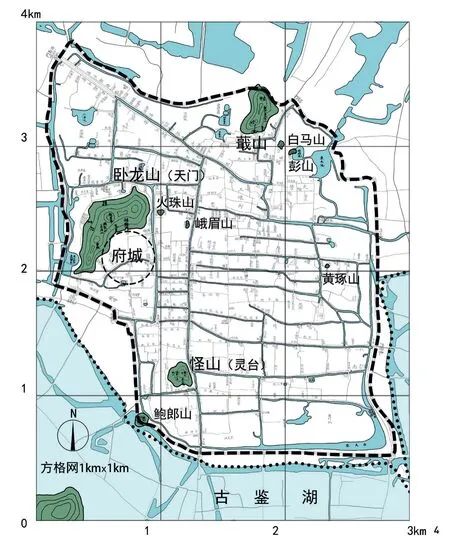

综合各类文献资料,我们推测了杭绍古城山丘历史样貌。测算南宋杭州城内山丘面积约3.9km2, 山脉由东北而西南伸入市区,最高峰将台山主峰海拔202m,凤凰山主峰海拔178m,吴山一带海拔高度均在100m以下。绍兴古城内山丘面积约0.5km2,名为9个山丘,实际上可见的只有卧龙山(又称种山、龙山、府山)、蕺山、怪山(又称飞来山、龟山、宝林山、塔山)3个孤丘,分散在城西、城南和城北,海拔高度分别为74、41和29m。尽管山不高丘不大,但有仙则灵,建城之时均有人文含义,之后更是成为城市文化的源头。

《吴越春秋》记范蠡建会稽城时,在卧龙山上建飞翼楼以象征“天门”,依怪山建越国灵台,并称由于城市规划顺应天地气象,所以怪山平地飞来,比之为“地之柱”昆仑神山,是越国即将称霸的祥瑞③[12]——山丘成为城市乃至国家象征,充满仙山色彩。杭州城的兴建与凤凰山有关,相传东晋郭璞有诗:“天目山垂两乳长,龙飞凤舞到钱唐。海门一点巽峰起,五百年间出帝王”。天目山翔舞而东,结局于凤凰山,吴越王钱镠沿山大起宫室,宋室南渡后又在此兴建皇城。《西湖游览志》称“凤凰山,两翅轩翥,左薄湖浒,右掠江滨,形若飞凤,一郡王气,皆藉此山”[13]——山丘是杭州城“王气”的来源。

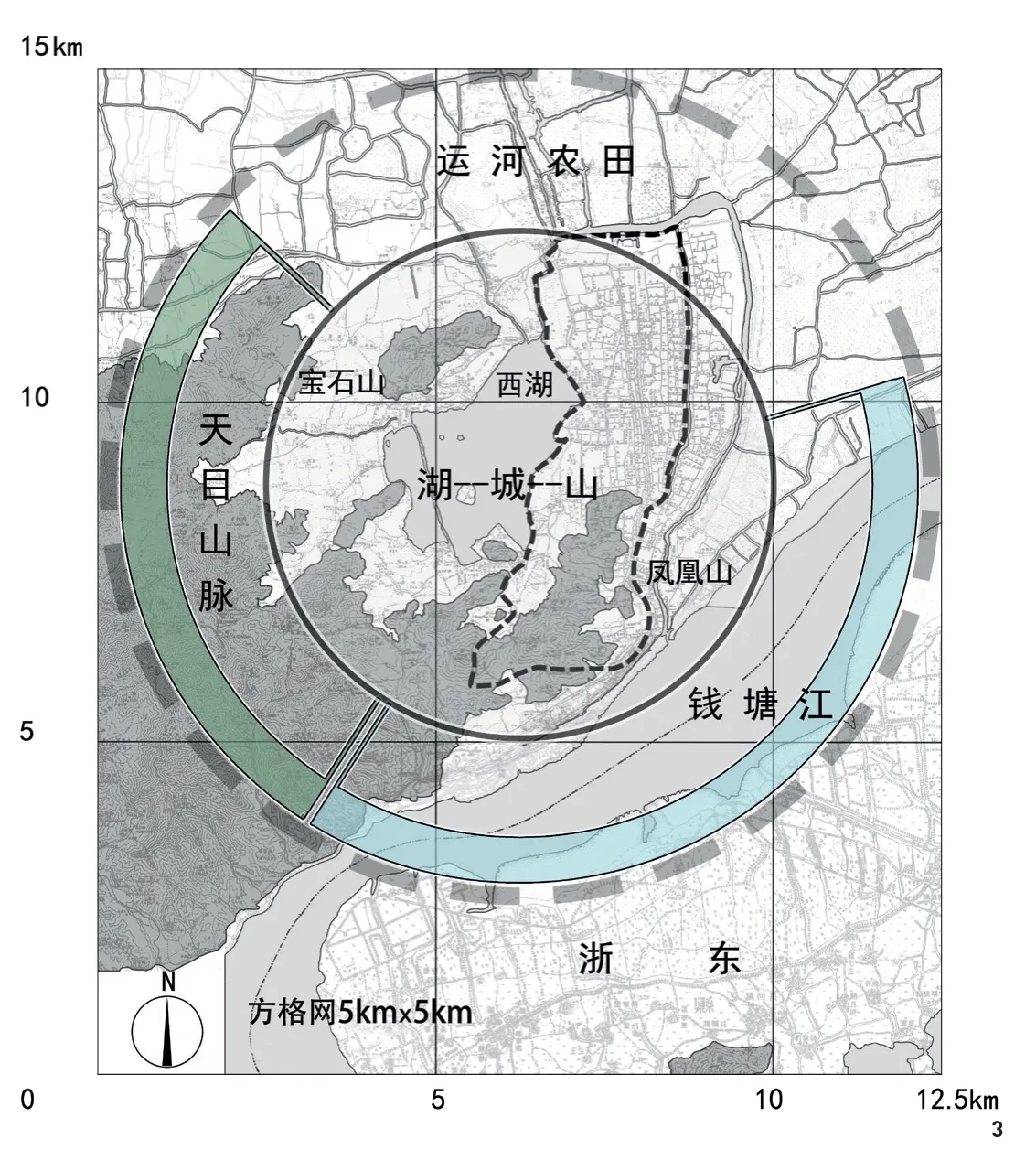

图2 绍兴古城山水环境图(作者改绘自《绍兴历史地图考释》“绍兴县全图”)

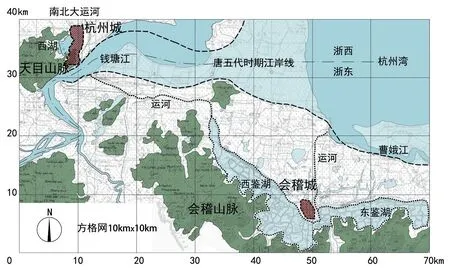

图3 杭州古城山水环境图(作者改绘自《民国浙江地形图》“杭县城图”)

正因为此,杭绍古城最初都把政治中心设在山丘上:越王勾践宫室依托卧龙山而建,此后又延续为会稽都尉署、会稽郡、越州、绍兴府官署,直至清宣统末年没有改变。杭州吴越王府设在凤凰山,南宋时建为皇宫,后移治到吴山北麓。主要宗教场所和教育设施几乎都在山丘上:绍兴的城隍庙在卧龙山,最重要的书院在蕺山;杭州的城隍庙在吴山,府学在吴山北麓……可以说,山丘是城市文化的载体,甚至更是杭绍城市文化的发源地和生长点。

在山丘隐喻中,古人采用了“取象比类”的方法——观察和描述山丘的形态特征,通过类比赋予人文涵义——完成“自然的人化”,实现从自然荒野到城市风景的转变。这种理景手法,孟兆祯先生称之为“借景”,他说“借景秉承了中国文学‘比兴’手法的传统,也传承了中国文化‘物我交融’‘托物言志’等优秀传统观念”[14]。杭绍两城山丘以其突出的立面造型,成为城市的自然地标;并在古城营建中通过借景手法获得人文内涵,从而摆脱了蒙昧的形象,呈现浪漫主义的“诗化的风景”的面貌,开启城市人文先河。

2.3 城市生活的风景园林

历经千年营造和文化层累,杭绍古城山丘布满各种宗教场所、人文古迹、私家园林和风景游览景点,是城内重要风景园林,影响和反映着城市文化生活。

风景寺观是杭绍古城内山丘上最重要的建筑之一。在杭州古城山丘范围,南宋《咸淳临安志》附图中注有寺观19座,清光绪十八年(1892年)《浙江省城图》注有寺观52座,数量惊人[15]。清代吴山分布各类寺观,《儒林外史》第十四回描写马二先生游杭州城隍山:“只见平坦的一条大街,左边靠着山,一路有几个庙宇……庙门口都摆的是茶桌子。[16]”与之相似,绍兴的卧龙山建有城隍庙、太清道院,蕺山设戒珠寺,怪山有宝林寺。寺观与湖山景观有机结合,成为雅俗共赏的寺观园林,袁宏道描写吴山紫阳宫:“紫阳宫石,玲珑窈窕,湖石不足方比,梅花道人一幅活水墨也。[17]”

或许是因为面积狭小,绍兴山丘风景游赏的功能更为突出。卧龙山历代文化遗存最为丰富,如春秋时期飞翼楼故址、文种墓、五代吴越国时期蓬莱阁,唐宋摩崖等。怪山顶原为春秋时期越国灵台,后有逍遥楼、望云台等风景建筑。蕺山被称为城中风景最佳处,明王思任在《淇园序》中说:“吾越谓之佳山水,居郡中者八,而蕺最宠绝”,宋代时山上种有大片梅花,“蕺山观梅”是当时胜景之一[18]。杭州城内山丘也是如此,北宋杭州太守梅挚在吴山山顶“占形胜,治亭榭”,用仁宗赐诗诗句名之为“有美堂”;欧阳修《有美堂记》称:“山水登临之美,人物邑居之繁,一寓目而尽得之。盖钱塘兼有天下之美,而斯堂者,又尽得钱塘之美焉。”南宋《咸淳临安志》附图中在将台山-凤凰山-吴山山脉注有12处著名风景点,可见风景建设之盛。

杭绍古城山丘还有府衙园林、书院园林和私家园林。杭州凤凰山、将台山是吴越王府、南宋皇宫及后苑所在,有排衙石、月岩等景观。宋亡后于1277年被大火焚毁,之后成为供人凭吊的城外文化遗迹。明代刘基有诗:“园林寂寞秋风里,亭殿荒凉野草间。白塔已销龙虎气,苍城空锁凤凰山。[19]”绍兴卧龙山有范仲淹所建的衙署园林“清白泉”,杭绍山中现存万松书院(清代改名为敷文书院)、紫阳书院、蕺山书院、稽山书院等书院园林。杭州凤凰山南宋时也称“客山”,是外地来杭富商别业所聚,宋代《梦梁录》记有王氏富览园等园林。祁彪佳《越中园亭记》录明末绍兴城内园林80处,约25个在山中或山麓[20]。古代私家园林经常开放游览,南宋《梦梁录》对此多有记载,如“园囿”条:“内侍蒋苑使住宅侧筑一圃,亭台花木,最为富盛,每岁春月,放人游玩”,“嫁娶”条:“然后男方择日备酒礼诣女家,或借园圃,或湖舫内,两亲相见,谓之相亲。[21]”

众多的山丘风景园林,勾勒出一幅幅生动的杭绍古城风景园林生活画卷,“将居民的日常游赏和社会教化相融合,成为儒家政治理想的典型物质空间”[7]。杭绍古城山丘风景园林,保存了城市历史文化,也塑造和改变了城市景观和生活(图2、3)。

3 山水城市:自然与人文融合的2种意象原型

3.1 山水城市的形成和发展

杭绍两城山水城市的形成是一个历史过程,其中既因自然条件,更是规划营造的结果。杭绍古城用地本是一片潮汐直薄的斥卤之地,古人依托山丘高地建立了城市,并通过修堤筑塘,拒咸蓄淡,获得农业土地和人类生存基本环境。之后修筑鉴湖和西湖,引淡水入城营建城内河网,城市人居环境得到进一步发展,但此时城内山水关系并不紧密。唐代以后,杭绍城市营建逐渐向城墙外蔓延,鉴湖和西湖被纳入人居环境视野,山水相映之势更加明确,山-湖-城良好关系显现。

汉顺帝永和五年(140年)会稽郡太守马臻主持修筑湖堤,汇会稽山三十六源水成为鉴湖(古籍写作“鑑湖”)。据陈桥驿考证,东汉鉴湖以会稽郡城为中心,以稽山门到禹陵全长3km的驿路为分湖堤,东湖面积约107km2,西湖面积约99km2。湖中分布着很多浅滩、洲岛和孤丘[22]。在整个魏晋南朝至唐代,鉴湖是文人雅士游赏吟咏乃至营建别业的重点区域,也是江南山水风景品赏的中心。《世说新语》录王献之语:“从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇”,明代袁宏道有诗“钱塘艳若花,山阴芊如草。六朝以上人,不闻西湖好”。南宋时期,由于绍兴城市人口急剧增加,鉴湖在宋嘉泰十五年(1222年)被围垦殆尽,“所余仅一衣带水”——绍兴古城格局在南宋后基本固定,城市地位和景观质量走向衰落[23]。

杭城营建之初延续了绍兴城依山筑城,左江右湖的规划布局。但和绍兴相比,杭州城是因南北大运河而兴起的商业城市,农业功能并不突出。杭城最重要的水源——西湖今日水面面积6.39km2,即使在面积最大的唐代,也仅有鉴湖的5%,因此主要用于城市生活用水。南宋时期杭州人口激增,西湖湖山成了城墙外的城区,宋代有诗描写:“一色楼台三十里,不知何处觅孤山”,山水审美重心也从吴山转移到西湖。此后杭州超越绍兴,成为浙江第一大都市。

从据山建府的手法,山-水-城形态关系,到早期鉴湖与宋代西湖的景观、文化特征,都显示出比较相似的城市山水理法,说明杭绍山水城市有统一的审美取向和营造思想,并经世代接力的系统建设而形成,并非简单因循自然的结果。特别值得一提的是,在城市发展过程中,绍兴鉴湖萎缩接近消失,城市山丘与鉴湖失去紧密的关系;而杭州却不相同:西湖湖山在成为城市一部分的同时,自然风景得到了有效保护。我们认为,宋以后绍兴城市文化、景观质量被杭州超越,除却政治经济因素之外,也有山-水-城良好关系被破坏,哺育人文的美丽城市山水环境消失的深层次原因。

3.2 2种山水城市意象原型

杭绍两城自古以来就被相互比较。唐代元稹和白居易分别任越州和杭州刺史,在“元白唱和”中数次比较杭绍两城美景,元稹记绍兴:“我是玉皇香案吏,谪居犹得住蓬莱”;白居易记杭州:“禹庙未胜天竺寺,钱湖不羡若耶溪”,留下一段人文佳话。以山丘为着眼点,比较2座山水城市的景观形态,可以发现一些微妙的差异。

绍兴古城山丘呈现“仙山”意象。范蠡在建城时,将卧龙山比拟为“天门”,称怪山为海上仙山飞来,又比拟为神山昆仑。古代会稽一带本来就是中国神仙传说的发源地之一,汉《十洲记》称“瀛洲在东大海中,对会稽郡”,因此城内山丘也就有了浓厚的仙山色彩。唐代元稹“谪居犹得住蓬莱”写的就是卧龙山,之后吴越国王钱鏐在此山建蓬莱阁。南宋王十朋在会稽三赋中描写绍兴城市景象:“周览城闉,鳞鳞万户。龙吐戒殊,龟伏东武。三峰鼎峙,列嶂屏布”。其中“龙”“龟”分别指卧龙山和怪山,而“三峰鼎峙”,或有海上三仙山之意。从城市意象看,绍兴山水城市是在稽山鉴水的大环境中,围绕孤丘构建了美丽的“仙山”城市。宋以后的绍兴古城基本蜷缩在城墙之内,呈现以三山孤丘为中心,串以河塘的山水城市形态,稽山鉴水逐渐远去成为城外背景。

杭州古城山丘呈现“形胜”意象。杭城山丘从凤凰山到吴山连成一脉突入城中,又从西山分脉延伸而成西湖湖山,循主脉而上可达天目山——中国山水形胜“南龙之首”。城中吴山古称“吴山福地”,建有 “青衣洞天”等众多清修之地。而城外西湖在南宋时候已经“梵刹琳宫,布殿阁于湖山,周围胜景,言之难尽”“四时之景不同,而赏心乐视者亦与之无穷矣”[21]。从城市意象看,杭州山水城市由围绕凤凰山脉发展到错落于西湖湖山,以山为骨,以水为心,形成了著名的“形胜”城市。自南宋开始,杭州古城超越了城墙的限制,呈现比较完美的山-水-城共融形态。

可以推测,在历史的发展中,先建的绍兴城对杭州城是有范例作用的。但杭州巧妙利用优越的自然人文条件,在山水城市营建上青出于蓝而更胜于蓝。“仙山”和“形胜”,构成了江南山水城市的2种意象原型,既反映景观特征,也体现城市人文(图4、5)。

3.3 人文与自然的融合

杭绍山水城市的2种意象原型,确实反映了两地自然条件的差异:鉴湖开阔而山丘零落,呈现“山在水中”的自然景观;而西湖相对娟秀,山脉却连绵不绝,呈现“湖在山中”的景观;在“取象比类”手法之下,分别产生“仙山”和“形胜”的联想。但鉴湖山水之废,西湖湖山之兴,依然反映出山水审美历史变迁和城市人文差异。

图4 绍兴古城山丘及山水城市图(作者改绘自《绍兴历史地图考释》“绍兴府城衢路图”)

图5 杭州古城山丘及山水城市图(作者改绘自《杭州古旧地图集》“实测杭州西湖图”)

“仙山”和“形胜”,是人文观照下的2种山丘图景,实际上反映了中国古代山水审美观的发展。在南北朝之前,人们对山丘的品赏主要出于自然崇拜,绍兴会稽山是配享国祭的天下“南镇”,城内孤丘也多多少少与祭祀有关,依托怪山建灵台最为典型;海上仙山更是一种“仙居”环境。魏晋南北朝时期,浙东是山水诗勃兴、自然审美觉醒的中心,从兰亭曲水到“山阴道上”,再到谢灵运山居,山丘成为游赏修身的理想环境,对山丘的品赏从“五岳崇拜”逐渐过渡到“洞天福地”[24]。唐宋以后,山丘褪去了神秘的色彩,从神灵居所还原成人间福地,孤丘河塘的“仙山”和山骨水心的“形胜”,是不同历史时期理想人居环境的具体体现。

当然,两城在经济和文化上也有差异。明代《广志绎·江南诸省》写道:“两浙东西以江为界而风俗因之。浙西俗繁华,人性纤巧,雅文物,喜饰鞶帨,多巨室大豪,若家僮千百者,鲜衣怒马,非市井小民之利。浙东俗敦朴,人性俭啬椎鲁,尚古淳风,重节概,鲜富商大贾。[25]”作为浙西首府的杭州,经济富庶,人们普遍对生活环境要求更高,山水城市形态越来越美,文化层累越来越丰富,进而成为“人间天堂”。自南宋以后,绍兴古城基本保持原有样貌,直至近代。而杭州在元明时期短暂的沉寂之后,又因清代康熙五到杭州(1684—1707年),乾隆六到杭州(1751—1784年),推动形成西湖十景、钱塘十景、杭州二十四景等风景,呈现“三面云山一面城”的山水城市盛况。在近当代的持续建设下,“杭州西湖文化景观”2011年被列入《世界遗产名录》,并被认为“是持续性创造的‘中国山水美学’风景园林设计最经典作品”“在9—20世纪风景园林设计史和东方文化交流史上拥有杰出、重要的地位和持久、广泛的影响”[26]。

中国传统文化中的山水城市是人文之“意”与形态之“象”的统一,也体现着人文与自然的融合,其形成是一种化合过程——人文与自然相互作用,密不可分完全融合。而山水城市中的山水,也在此过程中“美”化成为文化景观。

4 思考:从山水城市到公园城市

在山水城市中,营造者以人文观照自然,在山水自然空间之外再建了一个人文精神空间。无论是“仙山”或是“形胜”意象,山水城市中的山丘都融入生活,产生诗情画意,衍生丰富的人文景观,以杭绍古城为典型代表的中国传统山水城市是生态环境和“文态”环境的有机统一。

2018年2月,习近平总书记在视察四川天府新区时,要求“突出公园城市特点”,引起业界热议。李雄称:“公园城市建设是‘以人民为中心’思想的积极落实。[27]”刘滨谊称:“一切以利好生命为本,以利好人类群体感受为底线,从根本上改变建设行业多年来‘见物不见人’的不良习惯,这是建设公园城市观念的前提和理论的出发点。[28]”不难看出,公园城市理念的重点在人,这一点恰恰和山水城市注重自然与人文的融合有内在相通之处,良好生态环境与时代先进文化互为表里,是公园城市建设的要义。

当然,我们并非认为中国古代山水城市尽善尽美。社会在不断发展,城市建设思想也在不断进步。如同从“仙山”意象发展到“形胜”意象,今天的城市建设也需要从山水城市起步,面对“公园城市”命题做出时代的回答。在新时代,我们对自然有了更多的认识,如何“在人工生态系统与自然生态系统的共同作用下,形成一个良性循环、良性发展变化的城市生态系统……最终使人工的城市环境具有拟自然生态环境的特征与功能”[29],又如何将文化这种非物质形态,“作为‘魂’贯穿公园城市建设的生态、形态、业态和状态四大方面”[30],当代学者已经做了很多很好的研究,但探索美好人居环境建设的工作永远在路上。

本文力图客观呈现杭绍古城山丘在城市中的历史样貌及其作用意义,讨论山水城市下的山城关系,但并不希望过度解读呈现“崇古”倾向。继承传统是文化自信的表现,中国优秀的风景园林文化传统在今天尤其需要研究和继承。继承传统也表现为有机发展,时光流变法无定式,从山水城市到公园城市,对自然和文化的认知都在发展深化。在中国传统文化的视野中,城市和山水一体,人文和自然一体,都是生生不息的生命过程。

致谢:感谢方薇、刘楠、郭明友、毛华松对本文提出的建议和意见,感谢浙江农林大学江南风景研究室同仁的帮助。

注释:

① 钱学森在1990年7月31日给清华大学吴良镛的信中首次提出:“能不能把中国的山水诗词、中国古典园林建筑和中国的山水画融合在一起,创立‘山水城市’的概念?”

② 钱镠述,罗隐撰《杭州罗城记》:大凡藩篱之设者,所以规其内。沟洫之限者,所以虞其外。华夏之制,其揆一焉。故鲁之祝邱,齐之小谷,犹以多事不时而城,况在州郡之内乎?自大寇犯阙,天下兵革,而江左尤所繁并。余始以郡之子城,岁月滋久,基址老烂,狭而且卑。每至点阅士马,不足回转。遂与诸郡聚议,崇建雉堞,夹以南北,矗然而峙。帑藏得以牢固,军士得以帐幕。是所谓固吾圉……

③ 《吴越春秋·勾践归国外传》:于是范蠡乃观天文,拟法于紫宫,筑作小城。周千一百二十一步,一圆三方。西北立龙飞翼之楼,以象天门,东南伏漏石窦,以象地户;陵门四达,以象八风……城既成而怪山自生者,琅琊东武海中山也。一夕自来,故名怪山。范蠡曰:“臣之筑城也,其应天矣。昆仑之象存焉。”……范蠡曰:“君徒见外,未见于内。臣乃承天门制城,合气于后土,岳象已设,昆仑故出,越之霸也”……范蠡曰:“……起游台其上,东南为司马门,立增楼冠其山巅,以为灵台……”