无锡近现代“山水城市”建设探索的实践与启示

郭明友

张海强

2013年12月,中央在城镇化工作会议上提出,要“让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。此后,山水城市和公园城市逐渐成为中国城市规划和风景园林领域聚焦的热词。2019年1月,成都市开启了公园城市的试点建设,随后发布了《公园城市成都共识2019》,计划到2022年对建设成果进行全面考评。实际上,在中国园林和城市的发展历史上,山水城市并不是个全新的名词或事物。早在2 000多年前,古人筑城选址时就把山和水作为2个基本依据与关键要素。《管子·乘马》说:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱,而水用足;下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。[1]”当下山水城市成为学术热点,不仅因为学术研究要服务于国家大政方针,国人对改善城市环境具有强烈愿望,传统文化的优秀基因和环境生态智慧仍然有其重要价值,根本原因还在于当代山水城市和公园城市概念被赋予了新的内涵、特征和目标。

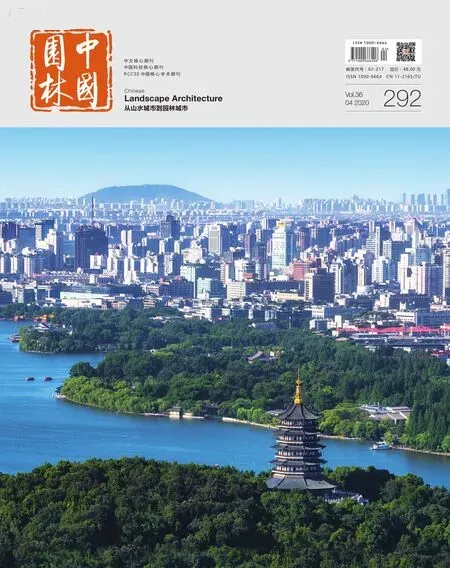

无锡城市位于太湖之滨,地形依山傍水、风景秀丽,具有建设山水城市和园林城市最理想的客观环境条件。在近现代历史上,无锡的城市建设虽然没有明确的“山水城市”提法,却与当代建设山水城市的理念具有很高耦合度。对此开展梳理和研究,具有还原历史和启示当代的双重意义。

1 相关研究概述

关于当代中国山水城市建设思考最早、持续最久的当属钱学森先生,其半个多世纪的思考和观点,被顾孟潮和鲍世行先生汇编为《城市学与山水城市》[2]《杰出科学家钱学森论山水城市与建筑科学》[3]和《钱学森论山水城市》[4]等著作。半个世界以来,钱学森先生从专业之外,对于山水城市建设投注了浓厚的兴趣、持续的关注和深沉的期待。此外,在历史研究领域,汪德华分别从山、水、园居和寺观4个方面,分析了传统山水文化与城市规划思想方法之间的关系[5]。傅礼铭系统地梳理了山水城市理论的产生、发展、研究状况、哲学基础及核心内容[6]。马岩松结合实践项目探讨了东方农耕文明和西方现代城市文明对山水城市建设的影响[7]。在理论研究方面,王铎从分析概念要义入手,对山水城市思想进行了哲学思考[8];刘滨谊从建构方法论体系的高度,系统论述了公园城市的研究与建设方法[9]。成实与成玉宁梳理研究了从园林城市到公园城市,城市在生态与形态上的辩证关系[10]。关于无锡城市建设,吴良镛先生早在1994年的“无锡县县域规划”项目研究过程中,就明确提出了建设无锡山水城市的构想[11];刘晓明、薛晓飞、王欣等人2014年完成的“中国无锡近代园林研究”项目,比较全面地梳理了近现代无锡在城市园林事业发展建设方面的历史成就[12]。

本文依据当代山水城市概念和理论的新内涵,结合对无锡的山水地形与历史文化分析,梳理无锡近现代历史上建设“山水城市”的探索创新实践,揭示其对当代山水城市建设的影响与启示。

图1 无锡城市核心区域平面图(作者根据谷歌地图绘制)

2 无锡建设山水城市的优越基础

2.1 山水城市概念的时代新内涵

山水城市概念本义是指城市选址营造须得山水地形之利,古人卜居以“山水间者为上”,造园选址“惟山林最胜”,历史上的长安、洛阳、建康、扬州、苏州、杭州、徽州等名城莫不如此。当代山水城市概念面对的场地尺度早已不再限于方圆百里的城垣之内,还有工业文明催生出来的巨量级城市和城市群;所强调的也不再是地形上必须得天然山水之利,而更加要求城市建设必须与自然环境和谐交融,人文与自然、技术与艺术、形式与功能、审美与科学、生产与生态等多方面协同发展;目标是要把城市建设成为因地制宜、环境生态、形式优美、功能齐全、产业发达、文化深厚、安全宜居、共建共享、健康和谐的人居环境体系。因此,当代“山水城市”是在借用传统概念来形象化、审美化地描述一种理想的城市面貌,在描述性的表面含义背后,有一个系统的建设目标、方法、策略和过程体系。刘滨谊教授从文化、生态和产业三位一体的角度,分析建构了其平台基础、建设方法及绩效评价体系[9]。本文从这3个方面,来梳理无锡近现代百年历史上建设山水名城的探索实践,分析其对当代建设山水城市的影响和启示。

2.2 无锡建设山水城市的自然地形环境

行政区划上的无锡包括古城区及无锡县、江阴和宜兴4个区域,其中江阴和宜兴距离中心城区都超过40km。因此,本文研究范围限定在中心城区及近郊,亦即历史上无锡县的核心区域(图1)。

尽管当代“山水城市”概念已经不再强调必须有自然的山水地形,但是,丰富而美好的山水地形,无疑可以为建设山水城市奠定充分而坚实的生态平台基础。从地图上可以看出,无锡城市坐北朝南、俯瞰太湖,天目山余脉延伸至此,形成山岭起伏的江南丘陵地形(图2)。

2.3 无锡建设山水城市的产业与人文基础

无锡西汉初年建县,2 000多年来,这里始终是物产丰饶、产业链完整、经济发达的“太湖鱼米乡”,100年前曾是民族工商业发祥地。当代无锡是领先全国的工商之城、科技之城,2018年名列中国大陆最佳地级城市第3名、全国创新力最强城市前30名之一、最佳旅游目的地城市第17名、外贸百强城市第11名。

这里也是吴文化的核心区,可谓人文荟萃、钟灵毓秀,从艺术家、文学家、史学家、教育家、政治家、科学家,到文化学家、经济学家、社会学家、民族企业家等,无锡历史上走出来的享誉世界级别的名家名人灿若星斗,是当之无愧的文化之都。

图2 无锡城市核心区山水架构平面图(2-1引自无锡市政地图苏B2018-06号;2-2作者改绘自谷歌地图)

历代名人先贤不仅在各学科、各行业,为国家和民族创造了大量而卓越的科学文化成就,还依托天然山水环境营建了大量的园林。早在元明之际,陈基就说:“无锡为州,在东南山水间,物产之夥,最于他壤。百里之内,第宅园池,甲乙相望。[13]”据无锡市园林局统计,营建于1911年以前、迄今尚存的历史园林(包括完好、残存及遗址)合计为165个。古城内外、梁溪河畔、运河沿线,以及近郊的湖山之间等地,都是历史上的园林密集区域。截至2019年10月,仅无锡县域内,被列入全国重点文物保护单位的就有19处,省级54处,市级165处。其中,东林书院曾经是传统文人的精神家园;惠山古镇和锡惠风景名胜区距离古城仅2km之遥,盛清时康乾二帝南巡路上曾在此地驻跸十多次,乾隆盛赞惠山“幽雅娴静”,为“江南第一名山”,如今这里是荟萃名山(惠山、锡山)、名泉(天下第二泉)、名寺(惠山寺)、名园(寄畅园、愚公谷等)、名街(惠山老街)、名祠(118座名贤祠)于一体的世界级风景名胜区[14]。

3 无锡近现代建设“山水城市”的探索实践

山清水秀的生态环境、高度发达的城市经济、悠久深厚的历史文化,不仅为当代无锡建设现代山水城市搭建了优越的生态、文化、产业三位一体高平台,甚至100年前,就曾激发了先贤们开发山水、建设名城的愿望。

3.1 陈植先生的太湖国家公园规划

1930年,陈植先生受当时的民国政府农矿部林政司委托,实地考察并完成了《国立太湖公园计划书》。在这份“太湖国家公园”规划中,陈植先生首先从无锡入手,分析了太湖周边的山水环境,并从宏观上比较完整地提出国家公园的建设原则、思路与实施方案(图3)。

陈植先生在规划书中说:“太湖景色,可谓放大之西湖……论天然美,岛屿之参差似海,湖水之澄碧胜江,山势之嵯峨,港汊之曲折,岩壑之深幽,怪石之玲珑,气势之雄伟,风光之明媚,杭州之西湖弗如也。”陈先生编制太湖国家公园规划的基本原则是“公有共享”;目标是“发扬风景”“提倡林业”“环境保护”“风景保存”“风景启发”,同时满足休闲、娱乐、旅游、生产、纪念、教化、科研等多种综合功能;具体实施步骤包括建设与完善交通(道路、水面)、路灯、通讯、停车场、指示系统、餐馆、旅馆、凉亭、长椅、桥梁、游泳场、运动场、园警岗亭等基础设施,增设博物馆、天然森林植物园、动物园以助推科普,等等;陈先生还以瑞士、加拿大、日本等国为例,分析了风景旅游收入在国民经济中的占比,提出以国家公园为依托,发掘文化、发展产业、促进就业,打造高品质的太湖旅游产业链。

可见,陈植先生的太湖国家公园规划与当下国家公园的思路不完全相同,却与当代山水城市和公园城市建设体系具有很多交集,为无锡建设现代“山水城市”打开了第一扇窗。

3.2 荣德生开发无锡山水的大愿与探索

荣德生(1875—1952),名宗铨,号乐农,无锡人,中国民族工商业巨子,20世纪前叶举世瞩目的“面粉大王”和“绵纱大王”。荣德生先生不仅毕生积极探索实业救国之路,还大力推动了无锡山水资源的开发与建设,其中的理念、规划和实践与当代的山水城市建设之间,具有高度的内在一致性。

1)开发建设无锡太湖风景区,推动发展城市旅游。对于无锡山水资源的旅游价值,荣德生有着与陈植先生相同的认知,他说:“余初尝发愿建太湖风景区,拟在湖边山水之间,建无量殿、水属池、博物馆、大会堂,屋顶均盖各色琉璃瓦,点缀环湖景色,筑路植树,并将其他园林联络一气,借以吸引游客,为地方增加财富。[15]”在《无锡之将来》和《今后之无锡》2篇文章中,荣德生先生对无锡的城市区位、空间格局、山水资源、产业优势、旅游潜力等进行了系统分析,堪称早期个人版的无锡城市建设规划。为了落实宏愿,他多次召集当时的乡贤和实业家,商讨“广辟风景区,点缀名胜,吸收游客,繁荣地方之议”,为无锡谋划“别辟蹊径于农工商外,获得特殊之收入”[16]。这些实践推动了无锡在建设山水风景区、发展城市旅游经济方面,早早地走在时代的前沿。

2)大力推动城市园林建设,丰富城市园林旅游资源。荣氏梅园始建于1912年,园林虽然秉承了拜梅励志的传统主题,却大量采用现代工艺和材料,以中西兼容、古今融通、大开大合、天然图画的审美形式,实现了传统文化精神与现代造园手法的自然融合。尽管荣氏梅园为私产,却立足“与众人同游乐”,不设围墙、不收游资、四季开放、公共享用。为了提升游观品质,荣先生还不断改善园路、增建宾馆、因循季节变化在园中举办不同的花卉节,把梅园打造成全国闻名的城市公园,推动中国古典私家园林迈出向现代风景园林自觉转型的步伐。

以荣先生为表率,当时的乡贤、民族实业家们都积极参与了城市的公益事业。城中的大公园(华夏第一公园)、东林书院、南禅寺以及锡山顶上的龙光塔等城市公共空间和名胜古迹,一时间都得到了很好的保护修复,还有大量城市公共的空间环境、基础设施也都得到了美化提升;同时,他们还在无锡的湖山之间广造园林(表1)。这些园林后来大都成了开放的城市公园,全面提升了城市生态环境品质,共同推动了无锡太湖风景区建设,也促进了城市旅游产业链的发展。

3)增建道路、桥梁、凉亭等,改善城市硬件基础设施水平。为了改善城市交通条件,荣德生出资修建了无锡历史上第一条柏油马路(梁溪路),开通了城市最早的公交车,发起成立“千桥会”,先后在以无锡为中心的周边各地建桥100多座。《新无锡》报刊(1929-03-17)登载了一则专访消息:“(访荣德生、杨翰西二君)谈及建设沿湖风景问题,得消息如下:梅园迤东镇山桥堍,原为渡湖之处,每届春秋佳日,往来游人几如山阴道上,大有应接不暇之概。惟向无驻足之所,实为一滨湖缺点。现由荣君在镇山园前,筑一水门汀亭子,颜其额曰‘湖山亭’,备作游人休憩及风雨荫蔽之所。[16]”这些道路和桥梁不仅大大改善了各地当时的交通条件,很多至今依然在发挥着重要作用。

图3 陈植《国立太湖公园计划书》封面、目录与版权页(引自http://mg.nlcpress.com)

表1 近现代无锡部分新造园林统计简表[17]

4)依托实业利民生,开放私园促就业。荣德生说:“余以为,创办工业积德胜于举善。慈善机关周恤贫困,尚是消极救济,不如积极办厂兴业。一人进厂,则举家可无冻馁;一地有厂,则各业皆能兴旺。[14]”时人华文川感慨:“职工之恃以举火者,亦数十万人。[18]”可知,作为当时民族实业家领袖,荣德生先生已把家族产业上升到促进市民就业、大爱济世的民生支柱高度。

与实业济世的经营理念一致,荣氏梅园也成为其促就业、利民生的重要平台。随着梅园风景“竟成苏省名胜”,各地前来游观的人数不断增加,甚至“每年初春,赏梅游客日以万计”[19]。《新无锡》(1920-09-01)刊文说:“开原乡大徐巷商业本不甚发达,自荣君德生开辟梅园以来,商业日渐起色……大有蒸蒸日上之势。[16]”尽管荣德生有时也因“无知者往往攀折花木,为之可惜”[15],但是他更多还是为园林旅游促进了百姓就业而甚感欣慰——“游客之外,车夫、船妇及吃食摊贩,远道而来贸易者亦不少。楠木厅(梅园主厅)前几类小市集,虽觉不甚雅观,但附近贫民得藉以营生,亦可喜也”[15]。

5)兴教办学、建馆办会,提升城市的文化教育水平。荣德生说:“人才之盛衰,实关国运之隆替。[16]”为了培养人才,荣德生积极出资兴教办学,其中既有培养各种职业技能的养成所和夜校,也有十几所小学、中学和高校,今天的公益中学和江南大学即为荣氏此间始创。除学校教育之外,荣德生还大力推进社会教育。为改善市民的读书条件,荣德生出资助力无锡县图书馆充实馆藏、改善环境,全资创办了公益图书馆。荣德生还撰写了《理财刍议》(1916)、《人道须知》(1926)等教化文章,版印后广泛传发,推动社会风气的改良。此外,荣德生先生还依托梅园,积极承办当时各种高端会议。截至抗战爆发前,梅园先后承办20余次大型会议,其中就有江苏省地方自治讨论会、省内地纺织厂同业会、中国经济学社年会、中国纺织学会年会与江苏省立小学联合会理事会等。时人李钟瑞女士撰写了《梅园与社会教育》一文[16],高度赞扬了梅园的社会教育价值。这些具有教育性质的事业、实践和活动,既为国家和社会培养了大量精英人才,也广泛地助推了地方市民提升文化素养,充实了无锡城市的人文精神。

图4 无锡当代城市公园建设现状(作者根据无锡市园林局提供资料绘制)

规划太湖国家公园,推动开发湖山风景资源,既保护了城市的环境生态,也提升了环境品质;创办实业促进就业,依托城市公园和园林建设来发展城市旅游,既优化了城市的产业结构,也改善了民生;兴办教育,创办图书馆,传承了城市的历史文脉,助力城市提升文明水平。无锡这些开始于100年前的探索实践,恰好从生态、产业、文明3个方面,耦合了当代山水城市和公园城市建设的理论体系。事实上,当代无锡的山水城市建设,就走在了百年探索之路的延长线上。

4 近现代城市建设探索对当代无锡建设山水城市的影响

在过去30年里,无锡城市不仅经济发展全国领先,成为江苏乃至全国“率先全面建成小康社会,率先基本实现现代化”的先导区和示范区,而且,当代山水城市的建设脚步也远远早于全国的节奏。

1994年,吴良镛院士在国家“八五”重点项目“发达地区城市化进程中建筑境的保护与发展”的研究过程中,撰写了《无锡市规划建设面临的重大决策》一文,明确指出无锡“山水条件优越, 旅游资源丰富,要搞山水城市”[11];同年,无锡市园林局也把“将无锡建成山水城市”作为工作目标[20];到了世纪之交,“念好山水经,建好山水城”[21],推进“山水文化名城”和“历史文化名城”建设,逐渐成为无锡城市发展的共识和市政建设的基调。截至2019年底,无锡仅在核心城区就已经建成公园90个(表2),市公园体系建设在质与量两方面,都取得了辉煌的成果。

表2 无锡市各类公园统计表

这些公园大都以整合先贤们百年来“山水城市”建设探索成果为基础,密切结合自然山水地形,深度继承城市历史文脉,不仅风景优美、功能丰富,而且,全面开放共享,大大提升了城市人居环境品质,人、城、境、业和谐发展的山水城市格局已经基本形成(图4)。

5 启示

近现代先贤们建设无锡城市的探索和实践,不仅推动了传统私家园林向现代风景园林自觉转型,谱写了中国城市建设历史上的华章,与当代建设山水城市和公园城市思想高度耦合,为当代无锡山水城市建设奠定了基础、确立了方向。因此,这些实践探索对当代的建设山水城市也具有普遍性的启示意义。

1)从历史与理论的角度看,许多名城的建设历史,都凝聚着先贤们早期探索实践的深邃智慧,对其进行梳理和研究,可以为今人建设山水城市和公园城市提供借鉴。在千年文明一脉相承的中国,这既是一个客观的普遍规律,也是国人应有的文化自信。

2)从规划与实践的角度看,理念与概念创新固然重要,策略创新更加重要,在山水城市、公园城市貌似简单的名词和概念背后,是科学缜密、综合复杂的策略体系。因地制宜、延续历史、传承文化、促进民生,全面提升城市的人居环境品质,是山水城市建设的基本依据;其建设实践没有休止符、没有完型,而是永远在路上的持续过程。

3)因地制宜、因城而异,是山水城市建设永远的定律。对于当下许多大规模的建设运动,各级主管部门逐渐习惯于用一个指标体系去指导规划、评估结果。实际上,在地化、适应性和差异性,才是城市建设的根本原则。所以,尽管概念相同,但是不同城市的建设策略和结果形态注定会、也应该各有特色。