陶渊明诗歌与乐府诗之关系考论

张 弛

(中国人民大学 文学院, 北京 100872)

作为中国诗歌三大源头的《诗经》《楚辞》和汉乐府[1],后世文人在进行诗歌创作时往往把它们视为不世之准的、仿效之圭臬,陶渊明同样也受其沾溉,他从中国诗歌传统中汲取了丰富的艺术营养,陶诗的艺术魅力与此三者有着密切关系。纵观学界所展开的对陶渊明的探索,其与《诗经》之关系研究可谓洋洋大观,与《楚辞》之关系研究也有了初步成果,但与汉乐府之关系研究尚未被诸家充分开掘①。乐府作为一种“歌诗”,一方面编制用“诗”的体裁,一方面又与音律协调配合,谱音乐以歌之,合此二者,方为乐府。《文心雕龙·乐府》曰:“乐府者,声依永,律和声也。”又曰:“诗为乐心,声为乐体。乐体在声,瞽师务调其器;乐心在诗,君子宜正其文。”[2]可见,乐府诗是配合音乐而歌唱的。对于具备较高音乐才能和音乐文化修养的陶渊明[3],其诗歌创作也深受乐府诗的影响。

东晋后期,随着诗歌艺术的复兴,诗歌创作的潮流开始从前中期盛行的玄言诗风中超越出来,重新复归汉魏西晋的诗歌传统,一些诗人开始重新利用乐府旧题,宋代郭茂倩所编《乐府诗集》收录陶公诗作《怨诗楚调示庞主簿邓治中》、《拟挽歌辞》三首,皆属拟乐府诗。而细读陶诗,实际上有许多作品在语言句式、取象立意、艺术手法以及风格特色上都明显受到乐府诗的影响,陶渊明对汉魏晋以来的乐府诗传统进行了创造性学习,因此,深入探查陶诗与乐府诗的内在联系,有助于更加清晰地认识陶诗的艺术特质及其对后世文人诗歌创作的典范意义。笔者不揣谫陋,悉心检索相关文献,尝试对此论题作一梳理论析,文中挂一漏万,不当之处,敬祈方家教正。

一、陶诗对乐府诗语言句式的化用与模拟

陶渊明的诗歌创作常常受到乐府诗语言句式的影响,而这种影响又是多层次、多侧面的。

(一)部分陶诗完全袭用乐府诗语句

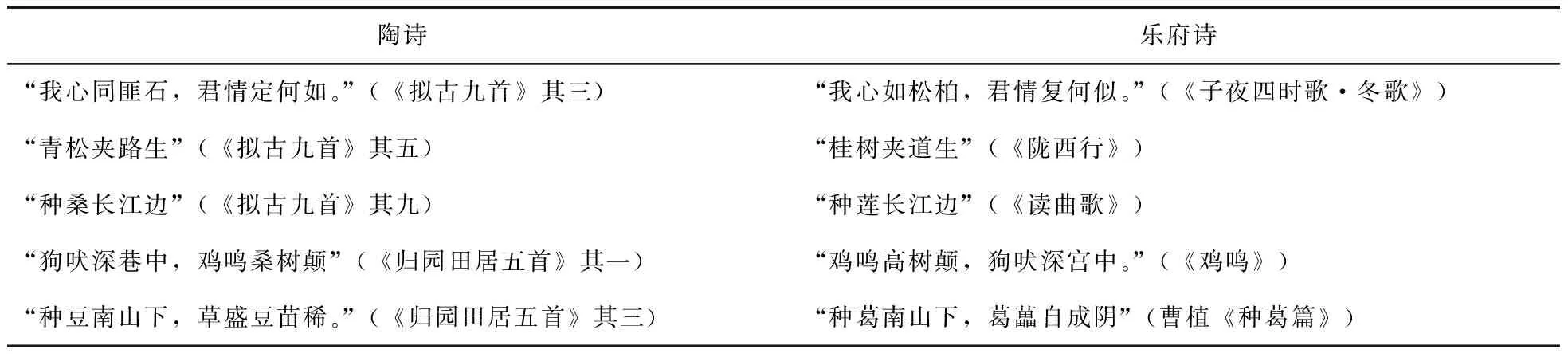

为厘清眉目,细加比较,择其要端,胪列如下,见表1:

表1 陶诗与《乐府诗集》部分著录诗句比较②

上举例子中的“种桑长江边”语出《读曲歌》。《读曲歌》出现于元嘉十七年(440),此时陶公已不在世③,故“种莲长江边”一首,实际出现在渊明之后,但应有更早的吴歌源头为陶诗所本,渊明此诗乃是模拟吴歌之作[4]。“种豆南山下”一首,实得于汉代杨恽种豆之谣,可见陶诗实有取自乐府歌谣者。陶渊明在化用乐府诗语句上之高妙,上举汉乐府古辞《鸡鸣》中的“鸡鸣高树颠,狗吠深宫中”,该句本是作为旅行背景出现的,而陶渊明《归园田居五首》其一中的“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”则用以写田园闲适之情,于趣闲意远之中凸显了其状物之妙,苏轼称赞此两句:“才高意远,则所寓得其妙,遂能如此。如大匠运斤,无斧凿之痕。”[5]陶渊明在袭用乐府诗句时,基本保持了其本义,不过因为与不同的词语组合搭配,被置于不同的情境中而具有了新的含义。

(二)陶诗中常出现乐府诗惯用的“问答体”“《江南》体”句式

“问答体”如:

问君何能尔?心远地自偏。(《饮酒二十首》之五)

问君今何行?非商复非戎。(《拟古九首》之二)

问子为谁与?田父有好怀。(《饮酒二十首》之九)④

其中,“问君”是典型的乐府诗语言。试看《乐府诗集》中的作品:

问君何独然?念其霜中能作花,露中能作实。(卷二十四《横吹曲辞》四《汉横吹曲》四鲍照《梅花落》)

问君何行何当归,苦使妾坐自伤悲。(卷六十五《杂曲歌辞》五鲍照《北风行》)

问君可怜六萌车,迎取窈窕西曲娘。问君可怜下都去,何得见君复西归。(卷四十九《清商曲辞》六《西曲歌》下《青骢白马》)

“《江南》体”是指《乐府诗集》卷二十六《相和歌辞》一《江南》古辞的诗体形式[6]:

江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

此歌诗通篇每句都有一个“莲”字,通过重复使用同一字来结构全篇。

再看陶渊明《止酒》诗:

居止次城邑,逍遥自闲止。坐止高荫下,步止荜门里。好味止园葵,大欢止稚子。平生不止酒,止酒情无喜。暮止不安寝,晨止不能起。日日欲止之,营卫止不理。徒知止不乐,未知止利己。始觉止为善,今朝真止矣。从此一止去,将止扶桑涘。清颜止宿容,奚止千万祀。

此诗凡20句,一连用了20个“止”字。朱自清先生说:“《止酒》诗每句藏一‘止’字,当系俳谐体。以前及当时诸作,虽无可供参考,但宋以后此等诗体大盛,建除、数名、县名、姓名、药名、卦名之类,不一而足,必有所受之。逆推而上,此体当早已存在,但现存的只《止酒》一首,便觉得莫名其妙了。”[7]范子烨先生进一步指出陶渊明《止酒》诗的诗体形式正渊源于汉乐府诗《江南》古辞,他从地域因素进行考察,陶渊明是江州浔阳(今江西省九江市)人,该地位于长江流域的水乡,而《江南》古辞的土壤正是在长江流域。同时,在《始作镇军参军经曲阿》《庚子岁五月中从都还阻风于规林二首》《辛丑岁七月赴假还江陵夜行涂中》以及《归去来兮辞》等作品中,都能看出陶渊明早年仕宦行役皆在水上,他应该对《江南》古辞之歌音有所耳闻[8]。

(三)陶渊明对乐府诗语词、句式的学习模拟

陶渊明在《责子》诗中历数诸子的情况:“阿舒已二八,懒惰故无匹。阿宣行志学,而不爱文术。雍端年十三,不识六与七。通子垂九龄,但觅梨与栗。”此八句与乐府古辞《长安有狭斜行》中的“大子二千石,中子孝廉郎。小子无官职,衣冠仕洛阳。三子俱入室,室中自生光。大妇织绮纻,中妇织流黄。小妇无所为,挟琴上高堂。丈夫且徐徐,调弦讵未央”颇为相似。类似的作品还有乐府古辞《相逢行》中的“大妇织绮罗,中妇织流黄,小妇无所为,挟瑟上高堂。丈人且安坐,调丝方未央。”可见,陶诗这种铺陈排比的语句应是对此类乐府诗句式的学习,实为乐府之一体。陶诗《拟古九首》其五中的“上弦惊别鹤,下弦操孤鸾”与乐府古辞《饮马长城窟行》十七首其一中“上言加餐饭,下言长相忆”的句法也极为相似,这里的“上、下”是表示时间、次序之先后。《拟古九首》其八的语言形式和意境描写乃是对诸葛亮《梁甫吟》(《乐府诗集》卷四十一《相和歌辞》十六《楚调曲》上)的模拟。

陶诗还学习乐府诗的散文句式,大量使用助词、代词、副词、连词等虚词。陶诗中用到助词达100多次,用的最多的是“然”,正文中有30次;其次是“哉”,14次;“之”“伊”,12次;“而”“矣”,5次;“也”4次。助词没有实在意义,却可以加强语气,畅舒情绪意气,增加诗歌的音韵之美。

除了助词,还有常见于散文而于诗尤为罕见的代词“兹”和“尔”,陶诗却乐用不倦,“兹”字如:“勉励从兹役”(《乙巳岁三月为建威参军使都经钱溪》)、“自我抱兹独”(《连雨独饮》)、“人道每如兹”(《饮酒二十首》其二);“尔”字如:“必尔不复疑”(《形影神三首》之《形赠影》)、“达士似不尔”(《饮酒二十首》其七)、“政尔不能得”(《杂诗十二首》其七)等。

至于副词,陶诗中更是大量运用,诸如“岂”(“讵”)、“聊”、“复”、“已”、“一何”等。陶诗中“一何”凡三用之:

山川一何旷!(《庚子岁五月中从都还阻风于规林二首》其二)

怀古一何深!(《和郭主簿二首》其一)

规规一何愚!(《饮酒二十首》其十三)

“一何”是乐府诗中常用的感叹副词:

使君一何愚!(《乐府诗集》卷二十八《相和歌辞》三《陌上桑》)

不知泪下一何翩翩!(《乐府诗集》卷三十八《相和歌辞》十三《妇病行》)

另外,具有舒缓语气的连词“亦”也出现14次之多,以及递进连词“且”、转折连词“而”、让步连词“虽”等用量也十分可观。

苏轼曾曰:“渊明诗初看若散缓,熟看有奇句。”[9]姜夔也说:“陶渊明天资既高,趣诣又远,故其诗散而庄、澹而腴,断不容作邯郸步也。”[10]陶诗的丰腴有味是建立在散淡的基础上,而散淡并不仅仅是意趣的散淡,同时也是句式的散淡。这种源于乐府诗平实、质朴、自然、接近说话的语言,更广泛地将日常生活诗化,这与明代胡应麟对汉乐府诗语言特点的评价——“质而不俚,浅而能深,近而能远”、“矢口成言,绝无文饰”[11]颇为相似。陶渊明自觉地学习汉乐府诗歌艺术,其诗作亦呈现出浑朴的语言特色。

二、陶诗对乐府诗取象立意的借鉴与仿效

陶渊明在诗歌的取象立意上对乐府诗多有借鉴仿效:

《九日闲居》中的“世短意恒多”与汉乐府古辞《西门行》中的“人生不满百,常怀千岁忧”语意相似。

《和郭主簿二首》其二的“和泽周三春,清凉素秋节”,上句源于汉乐府古辞《长歌行》:“阳春布德泽,万物生光辉。”

《杂诗十二首》其一:“人生无根蒂,飘如陌上尘。分散逐风转,此已非常身。落地为兄弟,何必骨肉亲!得欢当作乐,斗酒聚比邻。盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。”首二句取意于曹植《薤露行》中的“人居一世间,忽若风吹尘”(《乐府诗集》卷二十七《相和歌辞》二《相和曲》中)。“得欢”二句则取意于汉乐府古辞《西门行》中的“夫为乐,为乐当及时。何能坐愁怫郁,当复待来兹?”“盛年”四句,应取意于汉乐府古辞《长歌行》中的“百川东到海,何时复西归。少壮不努力,老大徒伤悲。”可以说,乐府诗对陶渊明这首《杂诗》的影响是非常突出的。

《怨诗楚调示庞主簿邓治中》中的“天道幽且远,鬼神茫昧然”与今存汉乐府楚调曲《怨诗行》中的“天德悠且长,人命一何促!”句意相似,楚调曲属于乐府相和歌,陶诗此二句有明显仿效痕迹。王僧虔《技录》中载“楚调曲”有《怨诗行》,《古诗纪》卷六云《怨歌行》“一曰《怨诗行歌》”,因此,《怨歌行》当即《怨诗行》。相传汉代班婕妤有《怨歌行》,陶渊明《归园田居五首》其二中的“常恐霜霰至,零落同草莽”与其《怨歌行》中的“常恐秋节至,凉飙夺炎热”语意相类,魏曹植、西晋傅玄都有《怨歌行》。陶渊明此诗没有简单地借用乐府诗题,而是在乐府诗题后又加上更加具体化的“示庞主簿邓治中”进行补充,即在“怨诗”后附加“篇题”的命题方式,单从乐府诗题的变化来看,陶渊明也受到乐府新题的影响。

《拟挽歌辞》三首则直接以魏缪袭《挽歌》(《乐府诗集》卷二十七《相和歌辞》二《相和曲》中)为本,《拟挽歌辞》其二中的“欲语口无音,欲视眼无光”几乎完全借鉴缪袭《挽歌辞三首》其三中的“欲呼舌无声,欲语口无辞”。

此外,陶渊明由于晚年隐居生活的贫困,其五言诗中出现了不少叹贫之作,如《杂诗十二首》其八、《咏贫士七首》、《乞食》诗等,但渊明的此类作品意在超越贫困的束缚,安贫乐道,体现他在贫困中坚守自我的生活态度,而汉乐府《满歌行》则是第一次以诗歌的形式诗意地抒写了这种生存的智慧:“祸福无形,惟念古人逊位躬耕。遂我所愿,以兹自宁。……穷达天所为。智者不愁。多为少忧。安贫乐正道。师彼庄周。……为当欢乐,心得所喜。安神养性,得保遐期。”陶渊明对贫困的书写以及与贫困相处的方式,应该说与此类乐府诗的影响不无关系。

上述陶渊明的部分诗作,表现出对生命短暂、衰老、时序推迁等自然现象和人生境遇的激越和忧伤情绪,实际是继承汉魏以来乐府诗歌的生命主题,有的作品还蕴藏着因感叹生命短暂而生发的及时行乐的情绪,如《诸人共游周家墓柏下》、《拟古九首》其七等,还有的作品寄托神仙长生之思,并借此表达对现实的情绪,渊明的《读山海经十三首》即是魏晋流行的游仙诗之变体,实是源于乐府游仙诗,并且在写法上,陶诗弃除两晋流行的藻饰之风,以和谐平淡为主,注重实景与真意,这种艺术方法正是对汉魏古乐府传统的继承。

汇而观之,陶诗在语言句式、取象立意上深受乐府诗的影响,但需要指出的是陶渊明即使化用模拟、借鉴仿效乐府诗成句,也总是用来表达自己的意涵,融入自己的诗境。有的仅仅是句式的借鉴,如“青松夹路生”和“上弦惊别鹤,下弦操孤鸾”就只是借鉴了“夹”字句式和“上下”句式。当然借用句式时,往往会将原句的意绪或多或少地带到自己的诗中,如“常恐霜霰至,零落同草莽”就把“常恐秋节至,凉飙夺炎热”由季候带来的担忧于无形中融入诗里。而“世短意常多”一句则摆脱了前人句式的束缚,将“人生不满百,常怀千岁忧”两句的意趣凝缩为一句。陶渊明虽然学习乐府诗,但不被固定的创作程式束缚,在对乐府诗语言句式的化用模拟上,渊明可谓善于化人而为己也,在对乐府诗取象立意的借鉴仿效上,渊明则是以抒发自身的情志、感遇兴寄为本,因而不能简单地视为拟古之作。

三、陶诗对乐府诗艺术手法的继承与学习

陶渊明熟知汉魏以来的乐府诗,他继承并学习乐府诗中常用的艺术手法,从中汲取了丰富的艺术营养。

(一)陶诗中多次运用乐府诗惯用的顶真修辞手法

例如:

道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。(《归园田居五首》其三)

所以贵我身,岂不在一生。一生复能几,倏如流电惊。(《饮酒二十首》其三)

幽兰生前庭,含熏待清风。清风脱然至,见别萧艾中。(《饮酒二十首》其十七)

农务各自归,闲暇辄相思。相思则披衣,言笑无厌时。(《移居二首》其二)

观察陶诗的顶真句式多在上组句末句和下组句首句之间运用,很少在句意自成段落的同组句中使用。顶真句使诗歌上下句不但在意脉上保持了贯通,而且在形式上也显得连续,从而使诗歌的气象浑沦井然,音调朴素流畅。而在诗篇中运用顶真修辞手法,早见于汉乐府《平陵东》和《饮马长城窟行》⑤,这两篇汉乐府古辞通篇使用顶真句法,陶渊明受其启发,也进行学习运用。

由此,我们再来分析陶渊明的《饮酒二十首》其五:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此还有真意,欲辨已忘言。”诗中“悠然”一句句末与“山气”一句句首都是一个“山”字,这是典型的顶真用法。对于到底是“此还有真意”还是“此中有真意”,前人有不同解说,若从顶真修辞格来讲,则用“还”字更为恰切,“飞鸟”句与“此还”句各有一个“还”字,增加了诗歌流畅的语境和轻灵的韵致,如果将“还”改为“中”或“间”,那么此诗顶真格的艺术特质将遭到破坏,而显得枯涩凝滞。不仅如此,陶渊明的其他诗作中也多处用到了“还”字:“良辰入奇怀,挈杖还西庐”(《和刘柴桑》)、“出肆微勤,日入负耒还”(《庚戌岁九月中于西田获早稻》)、“既耕亦己种,时还读我书”(《读<山海经>》十三首其一),一个“还”字,平和而恬淡,流溢着幸福、愉悦、宁静的心灵感触,具有独特的审美价值。

再看《乐府诗集》卷七十六《杂曲歌辞》十六晋杨方《合欢诗五首》其三:“独坐空室中,愁有数千端。悲响答愁叹,哀涕应苦言。彷徨四顾望,白日入西山。不睹佳人来,但见飞鸟还。飞鸟亦何乐,夕宿自作群。”此诗的遣词用语和修辞手法应该对陶渊明的《饮酒》其五产生了影响,在艺术形式上,《饮酒》其五中的“问君”句式、顶真修辞手法的运用都可视其为一首拟乐府诗。

(二)陶诗学习乐府诗善用叠字

汉乐府古辞《饮马长城窟行》首二句“青青河畔草,绵绵思远道”连用“青青”“绵绵”两组叠字,《江南》中的“莲叶何田田”,曹操《苦寒行》(《乐府诗集》卷三十三《相和歌辞》八《清调曲》一)中的“艰哉何巍巍”“雪落何霏霏”,曹植《美女篇》(《乐府诗集》卷六十三《杂曲歌辞》三)中的“柔条纷冉冉,叶落何翩翩”等叠字的使用颇为自然,极大地增加了诗歌流丽绵远的韵致。

据统计,陶渊明的五言诗中共有96处(含重复使用)用到了叠字,所用次数较多的叠字有“遥遥”(6次)、“行行”(6次)、“依依”(5次)、“悠悠”(5次)、“去去”(4次)、“亭亭”(4次)、“时时”(3次)、“迟迟”(3次)等。并且,陶渊明善于以对偶的形式来使用叠字,如:

暧暧远人村,依依墟里烟。(《归园田居五首》其一)

冉冉星气流,亭亭复一纪。(《饮酒二十首》其十九)

迟迟将回步,恻恻悲襟盈。(《悲从弟仲德》)

皎皎云间月,灼灼叶中华。(《拟古九首》其七)

这样运用叠字,回环复沓,上下呼应,不仅使诗句的形式整齐美观,而且还增加了诗歌的节奏感和韵律感,使其具有绵长靡丽的韵致和乐府诗般和谐动听的音乐美。

四、陶诗对乐府诗风格特色的吸收与呈现

(一)自然尚质

陶渊明诗歌主要的艺术风格是自然和质朴,陶诗取法,偏于尚质任自然一派。陶诗质朴为体的一个重要渊源即为汉乐府诗,前文所举《怨诗楚调示庞主簿邓治中》一首,实亦乐府之变化,此诗体制原为乐府,故语言风格质朴,李公焕《笺注陶渊明集》解此题引:“赵泉山曰:集中唯此诗历叙平素多艰如此,而一言一行,率直致而务纪实也。”[12]后世学陶诸家如唐代田园诗人王维的《偶然作六首》、储光羲的《田家即事》《同王十三维偶然作十首》等,既学陶诗,又取法于汉乐府叙事质朴的作风,故其田园诗中得见乐府余意。尤其是储氏学陶之作,以粗服乱头见天真之趣,可以说充分理解到陶诗于质朴中见真趣的艺术高度,《同王十三维偶然作十首》其一即是代表:

仲夏日中时,草木看欲燋。田家惜工力,把锄来东皋。顾望浮云阴,往往误伤苗。归来悲困极,兄嫂共相譊。无钱可沽酒,何以解劬劳。夜深星汉明,庭宇虚寥寥。高柳三五株,可以独逍遥。[13]

此诗叙事近于乐府之流,风格基本上也是质朴的,其中“归来”两句所写的情节、词语皆效仿《孤儿行》,但最后四句的情调,则又出于陶诗,因而将乐府诗与陶诗的境界自然地融在一起。有学者指出陶渊明的田园诗,有苦乐两境[14],而储氏则多学其苦境,更加以汉乐府《孤儿行》之类诗怨苦之意。将陶诗与汉乐府结合在一起,可以说正是窥见陶诗对汉乐府自然尚质艺术风格的吸收与呈现。

此外,陶诗虽立意质朴自然,但并不乏精工之作。而陶诗的精工,亦属自然英旨一派,这种自然英旨亦是从乐府母体中带来的本色。如“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”(《归园田居五首》其一),“平畴交远风,良苗亦怀新”(《癸卯岁始春怀古田舍二首》其一),“微雨洗高林,清飙矫云翮”(《乙巳岁三月为建威参军使都经钱溪》),“悲风爱静夜,林鸟喜晨开”(《丙辰岁八月中于下潠田舍获》)等句,于自然朴素中见警策,正如苏轼对陶诗的评价——“质而实绮,癯而实腴”,这种质朴中寓华美,平淡中寓丰满的独特风格,正体现出陶渊明对汉魏以来诗歌传统的继承与超越。

(二)谐谑之趣

首先,且看渊明的《责子》诗:

白发被两鬓,肌肤不复实。虽有五男儿,总不好纸笔。阿舒已二八,懒惰故无匹。阿宣行志学,而不爱文术。雍端年十三,不识六与七。通子垂九龄,但觅梨与栗。天运苟如此,且进杯中物。

关于此诗,杜甫《遣兴》云:“陶潜避俗翁,未必能达道。观其著诗集,颇亦恨枯槁。达生岂是足,默识盖不早。有子贤与愚,何其挂怀抱。”[15]黄庭坚《书渊明责子诗后》曰:“观渊明之诗,想见其人岂弟慈祥,戏谑可观也。俗人便谓渊明诸子皆不肖,而渊明愁叹见于诗,可谓痴人前不得说梦也。”黄庭坚认为《责子》诗具有一种诙谐幽默的意味。此后或为杜辩,或为黄辩,莫衷一是。林语堂称:“陶潜的《责子》,是纯熟的幽默。”[16]朱光潜说“天运苟如此,且尽杯中物”是“半诙谐半伤心”[17],袁行霈先生也认为渊明虽期望于诸子甚高,而诸子非僶俛于学是事实,但渊明并不过分责备他们,失望之中,见其谐谑,谐谑之馀,又见其慈祥[18]。而此诗的谐谑之趣应与乐府诗的影响有关。

前引《止酒》诗,凡20句,一连用了20个“止”字,这种“俳谐体”即前人所谓的“戏笔”“游戏言”,《止酒》诗可谓开文人游戏诗之先河,因而带有幽默诙谐轻松的色彩,这也正源于汉乐府《江南》古辞中“江南体”句式所具有的谐谑生动的风格特色。

而最典型的例子属《拟挽歌辞》三首,渊明戏谑地解答自己的生死问题而写成的自挽诗,他或假想自己死后的场景与心情,或以旁观者的视角观察死后自己和周围的人事,分别选取了刚死之际、祭奠与出殡、送殡与埋葬三个片段,将死亡如此沉痛严肃之事反而写得轻松诙谐、妙趣横生。胡适称:“陶潜的白话诗,如《责子》,如《挽歌》,也是诙谐的诗。”[19]《拟挽歌辞》三首是陶渊明为挽歌撰写的歌词,挽歌是古人送葬时所唱的歌,起源于生者面对死者的哭嚎哀诉,春秋战国时期已产生。现认为《虞殡》和“绋讴”是最早的挽歌,是挽引棺材的人“为歌声以助哀”的曲调。汉魏以后挽歌盛行,逐渐形成了完整的有歌有辞的乐府挽歌形式,渊明诗中歌的形式亦源于此。

挽歌这一咏歌形式长于抒发哀伤情调,其凄美的悲音表达了当时文士“以悲为美”的审美观念。“以悲为美”是汉乐府民歌独特的艺术风格,诗中抒发了那个时代人们忧患、乱离、死亡、痛苦、思念之“悲”情,而挽歌之悲伤、哀怨使得“以悲为美”的观念表现到了极致。陶渊明对此也有所吸收,其《拟挽歌辞》三首就明显受到慨叹生命短促的汉乐府古辞《薤露》《蒿里》的影响。但陶公的伟大之处就在于,他能将通常被视为生命不幸之死亡说得自自在在,不落哀境,甚至在自挽中能见其诙谐旷达的态度,这正是渊明独特的襟怀和气度,能够于世俗悲哀之上独开超越之境。因此,陶渊明《拟挽歌辞》三首所表现出的面对死亡的旷达与深情是对乐府诗谐谑之趣、“以悲为美”的艺术风格特色的吸收与呈现。

不可否认,陶渊明诗歌中的遣词用句、取象立意、艺术风格和音调气象都具有鲜明的个性,与他的性情意趣、襟怀气度和审美创造完美地结合为一体。但陶诗的语言、句式、意象、风格和气韵也体现出时代的共性,并非无本之木、无源之水。实际上,渊明深入中国诗歌传统,自觉地学习汉魏晋诗歌艺术,不过由于陶公是一个在思想与艺术上都很自由、富有创造力的诗人,因而他对经典的思想与艺术,是以创造的方式来继承的。陶渊明对汉魏以来乐府诗艺术传统的学习即是如此,陶诗或完全袭用乐府诗语言,模拟乐府诗“问答体”“江南体”句式;或借鉴乐府诗中常用的意象,并仿效其句意的表达;或继承乐府诗惯用的顶真修辞手法,学习乐府诗善用叠字;或吸收汉乐府自然质朴、谐谑之趣的艺术风格。陶诗虽有承袭乐府诗的一面,但一切出于自然和胸臆,自具风格,实是脱胎而有出蓝之妙,可以说,陶公学习并继承传统,同时又超越和开拓传统。陶诗学于乐府诗而创造的诗艺和诗境,都对后世文人的诗歌创作产生了直接影响,渊明之后,大量文人开始从事乐府诗的创作,曾出现文人乐府诗创作的高峰。因此,仔细探查陶诗与乐府诗这种紧密的内在联系,有助于进一步了解和解释陶诗的艺术本质和独特魅力,并对汉魏晋以来乐府诗艺术的发展规律有更清晰的认识,其重要的研究价值不应被忽视。

注 释:

①依笔者所见,关于陶诗与乐府诗关系的相关论述主要见于范子烨教授的专著《悠然望南山——文化视域中的陶渊明》上篇(上海东方出版中心,2010年版)和论文《陶渊明的音乐生活与诗歌世界》(《中国诗歌研究》第六辑,中华书局,2010年版,第1—29页)中“陶渊明对乐府诗的学习与模拟”的内容,及其论文《乐府三题》(《乐府学》第三辑,学苑出版社,2008年版,第43—58页)、《田园诗人的别调:陶渊明与楚声音乐》(《文艺研究》,2009年第11期)中也有所涉及,但文中皆所论甚少,并未对陶诗与乐府诗具体的内在联系展开全面考索。

②本文引用陶渊明诗文,依据宋刻递修本《陶渊明集》,《中华再造善本·集部》,北京图书馆出版社,2003年版;标点、断句主要依据袁行霈《陶渊明集笺注》,中华书局,2017年版。引用乐府诗原文,主要依据宋郭茂倩编《乐府诗集》,中华书局,1979年版。为行文简省,本文不再一一标注出处。

③《古今乐录》曰:“《读曲歌》者,元嘉十七年袁后崩,百官不敢作声歌,或因酒燕,止窃声读曲细吟而已,以此为名。”《宋书·乐志》曰:“《读曲歌》者,民间为彭城王义康所作也。其歌云‘死罪刘领军,误杀刘第四’是也。”按义康被徒,亦是元嘉十七年。本文持沈约《宋书》“六十三岁说”,即陶渊明生于兴宁(365),至元嘉四年(427)卒,享年六十三岁。

④李剑锋指出:“《饮酒二十首》之九虽然有楚辞《渔父》影响的明显印记,但以诗歌的形式出现,也隐约有着汉乐府问答体的影子。”参看李剑锋:《陶渊明及其诗文渊源研究》,济南:山东大学出版社,2005年版,第352页。

⑤《饮马长城窟行》在《文选》、《乐府诗集》均作无名氏“古辞”,《玉台新咏》署作者为蔡邕。