从宋代茶文化看鹧鸪斑建盏

汪震

建盏之兴盛完全与茶茗的斗品息息相关。宋代斗茶之俗集茶的调制、茶的变化、茶的鉴赏、茶的想象、茶的品尝于一体。而其中茶品之优良、器皿之精美、人文之丰富,诸多元素缺一不可。斗茶既是休闲放松,又是社交聚会,更是人与人之间、人与物之间,物与物之间高层次的交融。建盏在造型、釉色等诸多方面都与宋代茶文化的特点息息相关,而其间曾经困扰学界的种种问题,也可以尝试从包括茶文化在内的宋代风俗中去探觅其根源。

一、建盏鹧鸪斑与宋代文学

鹧鸪斑与建盏的联系,最早一般都会引用《清异录>中的记载, “闽中造盏,花纹鹧鸪斑点,试茶家珍之,因展蜀画鹧鸪于书馆。江南黄是甫见之日:鹧鸪亦数种,此锦地鸥也”①。关于《清异录>的正伪,自宋代开始便多有学者论述,既有完全否定其为五代宋初之作,也有认为其大部分真实,少数条目为后人增补、改动或在字句上加以添加。 《清异录>所记范围较广,虽然不乏俚俗志怪之趣,但从民俗、物用的角度,仍然可以认为是极为珍贵的资料,只是其中所确指的时间和地域,有待细致考证和商榷。值得注意的是,该条目被收录于“禽名门”而非茶饮或器物类,其主要所指在后半句,突出鹧鸪为南方之禽,北人多不识,符合陶谷作为中原人的语境,较为真实可信。然而,前半句却似以建盏为其参照注解,显得当时中原人更习见建盏而非鹧鸪,而建盏在五代宋初是否就已闻名于北方,是可以讨论的。目前发现早期有“雍熙”“至道”款建盏,皆为宋太宗时期,胎釉不及鼎盛时期厚重,属于草创期。

一个时代,有一个时代流行的审美和语境。晚唐开始至宋代是“鹧鸪文化”最流行的时期。之所以偏爱鹧鸪,不但在于其纹彩特异,更被赋予一种人文的心态。如这种乌雌雄对鸣、啼声怨苦、隐居山林、不惧争斗、喜向南飞等特性,都容易被赋予美好的人格化比喻。温庭筠有“双双金鹧鸪”之语,以示佳缘。《瑞鹧鸪》《山鹧鸪》等词牌从唐五代开始流行。到宋代《鹧鸪天》调更是与《浣溪沙》《水调歌头》等并列的创作头牌,有学者考证,该词调是柳永在唐教坊旧曲《山鹧鸪》的基础上创制的新曲。②而柳永正是闽北人,在他的家乡,对这种山野禽鸟的观察应最为真切。鹧鸪天(图1)是指某种时节,亦或是一种天气,并不容易论断,但在南方,确有云气变化如白斑者,能给人以无限遐想的空间。

考察当时人们对于鹧鸪的观感,如《岭表录异》“吴楚鹧鸪”条载,“鹧鸪,吴楚之野悉有,岭南偏多此鸟……臆前有白圆点,背上紫赤毛”③。范成大《桂海虞衡志志香》中记载, “鹧鸪斑香,亦得之于海南,沈水、蓬莱及绝好笺香中,槎牙轻松,色褐黑而有白斑点点,如鹧鸪臆上毛,气尤清婉,似莲花。”④此外,北宋文人关于茶、香的诗词描写中,开始出现许多鹧鸪斑的类比。如黄庭坚《满庭芳茶>中“纤纤捧,研膏溅乳,金缕鹧鸪斑”,李纲《春晝书怀》“茶瓯深泛鹧鸪斑”,周紫芝《次韵王兴周斋宿省舍》“聊持鹧鸪碗,为浇冰雪肠”等。从以上文献看,胸前有斑点或白色的斑点,应是那个时代文人对鹧鸪花纹最直观的提取。当然,鹧鸪腹部、背部及翅膀可能呈现红褐色及条纹状,又与建盏中的兔毫纹或毫变纹类似,这也是此后造成争议的缘由。不同时代对文献解读的不同,出现新的定义也可以理解。笔者认为“鹧鸪斑”在诗词歌赋中本就是文人根据具象提取的创作元素,往往更偏向于意近,并不需要苛求形象上是否完全和文字逐字对应。比如黄庭坚诗中的“金缕鹧鸪斑”是否一定意指一个盏上同时出现金兔毫和鹧鸪斑,或是泛指茶饮中有这两种纹样的茶盏交相辉映,又或指兔毫盏中的茶汤呈现类似鹧鸪斑的汤花,从语境上并不容易判断。

二、关于正点鹧鸪斑

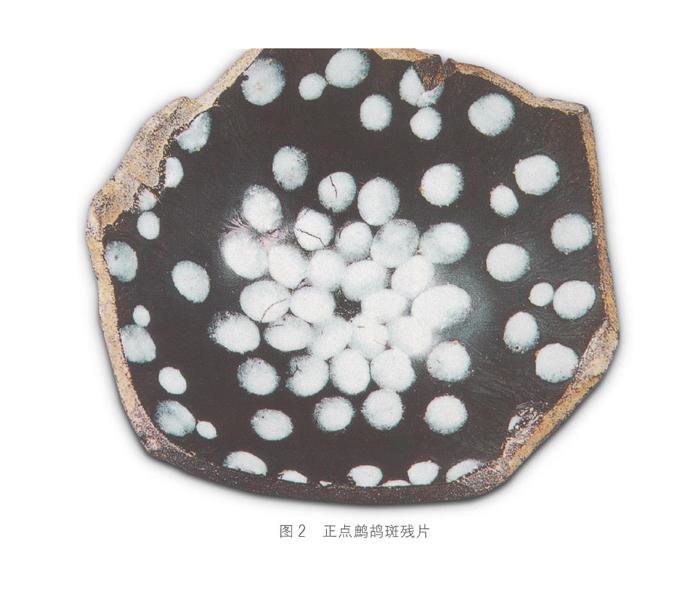

林忠干细分为正点鹧鸪斑、类鹧鸪斑油滴、类鹧鸪斑曜变。⑤正点鹧鸪斑有两类,一类为结晶斑釉,一类为白点釉彩。这里需要探讨的是,这两类鹧鸪斑,是否都与上述诗文中描写的建盏及当时流行的情况相对应。目前福建博物院考古研究所库房内收藏有80年代建窑遗址出土残片一件(图2)。从外观上看,碗心的白釉点较浓厚、釉点密集,外围越近口部釉点越稀薄、分散。而每个白釉点呈现中间较浓稠,周边较稀薄的特征,应该是二次上釉烧成时,白釉点向下层和周边融熔和渗透的结果,但能保持釉点较规整圆润、与建窑施釉较厚、流动性略低、吸附力较好有关。目前这类有大点白釉纹的建盏并不常见,有论者认为其之所以发现较少,为二次上釉,容易脱落导致。但从藏品看,这种白釉应该属于高温釉,其烧制温度可能还要略高于黑色底釉,。因此并不容易脱落,且即使脱落,也会留下痕迹。但目前看,并没有很多类似的标本被发现。

从技术的传承来看,二次上釉或进行釉上装饰,并非建窑最初的传统特色。建窑的结晶釉烧制应以兔毫最为常见,省内诸多窑口皆有仿制,甚至连漆器也有该类产品,具有最普遍性(图3)。南方邻近的窑口,在洪州窑窑址也曾发现有晚唐时期兔毫纹结晶釉碗。⑧唐代已烧成分相液的怀安窑也有类似兔毫的标本。而鹧鸪斑油滴需要结晶在釉厚处析出,且窑内气氛应把握得恰到好处,更为难得,因此确属珍品。同为产茶、茶具烧制一体的闽北地区,应在宋初也初步具备了生产结晶釉茶盏的条件,并逐步形成自身特色。而二次上釉则有可能借鉴了别的窑口的技术,因此出现的年代较晚,且产量不高。在北方地区的黑釉瓷考古发掘中,北宋晚期石家庄赵陵铺出土一件内壁洒白斑的斗笠型黑釉盏,研究认为是定窑流行于北宋中晚期的装饰技法。⑦考察周边的窑口,武夷山遇林亭窑曾出产黑釉金彩碗,即使金彩脱落,也能显出黑底白纹的图案效果(图4)。在建窑遗址中也曾经发现过金彩碗,有学者认为是仿遇林亭窑的产品。建窑开始在原有基础上学习其他窑口的技术,可能出现在南宋。南宋中后期,建窑面临着一系列成本和销路上需要解决的问题,建窑产品的官方需求似乎也在减弱。而民间乃至海外市场的需求,越来越成为南方各窑口所要面对的生存现实。包括景德镇窑等,都采用了覆烧在内的技术以最大程度提高产量、降低成本。传统的建窑黑釉盏生产除很大程度上依赖官方的支持外,在民间的销售往往受到众多仿制者在制作成本、运输成本等方面的竞争压力。至于茶的品尝,也逐渐在向更符合民间需求、重视茶本身原味的方向转变。北苑茶那种繁复的工艺、精细的选料,只能满足小部分高端人群的需求。其实蔡襄在闽北时期,即推崇茶之真味即是品茗的主旨,而宋代江浙地区已经开始流行喝散茶,这也为后来茶叶饮用方式的整体改变奠定了基础。建窑后来开始烧制青白瓷,或许是受到景德镇窑、德化窑产品大量外销的启示。但凡一个窑口要长期保持优势,无疑需要仰赖一些客观条件,或者具有得天独厚的原料优势,包括瓷土、林木、水源、风向等;或者能够获得充分的资金回笼以利继续生产。历史上若仅具有原料上优势的窑口,都很难维持长久。二次高温烧成的产品(甚至可能需要先素烧坯体),无疑是费时费料,也许是因为某种特殊需要才进行创新,用人工的方式进行干预,以弥补结晶釉油滴出现较为罕见的情况。

釉上加彩的技术,在唐代巩义三彩瓷、鲁山段店窑,南方长沙窑、邛窑、越窑、婺州窑、瓯窑、怀安窑等便已流行,多为高温一次烧成。而从北宋至金元,全国其他烧制黑釉盏的窑口中,在釉彩中寻求变化和装饰的品种,也十分丰富。有的类似毫变(或称酱斑)的条纹状装饰,有的较为规整、形成类似花瓣的纹样,皆为二次上含铁量较低的釉进行点染,一次烧成(图5)。耀州窑北宋时期便已生产出点褐彩类似鹧鸪斑的茶盏(图6)。定窑除上述黑釉白斑盏外,另有黑釉金彩、黑釉酱斑等品种。总体上,金元时期北方地区生产的黑釉盏釉面都较为明亮、显得流动性较好,不似建盏厚釉有凝滞深沉之感。涂山窑、金凤窑的产品中,釉色同样较为光亮,技术特点更偏于北方窑系黑釉盏的产品,但有些则在露胎部分涂成黑褐色,又受建盏外观影响(图7)。综上所述,笔者认为将这种点白釉斑的“正点鹧鸪斑”作为北宋中后期至南宋初,斗茶在宋徽宗推动下最鼎盛时期文献中所常提及的鹧鸪斑建盏,是有疑问的。

三、鹧鸪斑与斗茶

回到建盏在斗茶上的应用来看。在宫廷斗茶最兴盛的时期,两位顶级的推崇者宋徽宗和蔡襄,都将兔毫盏推为斗茶的首选,并未重点提示鹧鸪斑(图8)。如《大观茶论》中所说, “盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其焕发茶采色也。”而“乳花”正是斗茶胜负评判的关键所在,黑色而莹润的茶盏,正好作为白色汤花各种变化的最佳背景板。北苑龙凤团茶,点茶时茶汤应呈现白色。茶汤尚白是宋代品茶较为通行的标准。蔡襄推崇保持茶之原味,尽量少入添加物,以甘滑为上,但在茶色上也多次提到“色白”的效果,如“茶色白宜黑盏”“茶色贵白”“建安人开试以青白胜黄白”“其面色鲜白着盏无水痕为绝佳”等。稍晚的《农书》也说“茶之用有三,日茗茶,日末茶,日腊茶……回环击拂,视其色鲜白着盏无水痕为度。”⑨而茶汤的鲜白,可能与其加入一些添加物有关。当时茶饼的制作不但合入龙脑香膏等,有些还加入淀粉类物质。这与早期一些区域茶饼的制作方式有关,如《广雅》记载“荆、巴间采叶作饼,叶老者,饼成,以米膏出之。欲煮茗饮,先炙令赤色,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜、橘子芼之。”⑩而到宋代,这种方式似乎仍在延续。陆游记载“同坐熊教授,建宁人,云‘建茶旧杂以米粉,复更以薯蓣,两年来,又更以楮芽,与茶味颇相入,且多乳。”⑾建盏的黑色则与茶汤之白相映成趣。但是这种白色而又泡沫丰富的茶汤,能否透显出盏内壁没有反射光泽的纹样,是值得思考的。有学者就认为,寺庙僧侣更重煎服草茶,而这种清澈的茶汤才能较好显现如吉州窑贴花一类较为固定的纹样。⑿

其实某一種游戏,在民间必定衍生出多种的玩法,就如蹴鞠一样,作为军事训练、竞赛胜负的项目,必定和宫廷娱乐、妇女娱乐,在规则和技法上多有不同。斗茶也必定如此,在宫廷及文人士大夫之间,其斗茶精髓在于意境。建盏窑变的各种花纹,都与茶汤的无规则变化一样,是烧窑过程中随机形成的图案,更增添斗茶的想象与情趣。由于茶汤在激荡回旋,要保持一定的图案并不容易。这种即现即灭的美感,如浮云变幻、花开一瞬,正是斗茶过程中的极致体验。茶之自然变化,釉之自然变化,宋人的欣赏角度可谓源出一脉。在那个时代,青瓷的雨过天青之色,冰裂之纹等,亦是如此。在美学上同样是极简而衍生出的复杂。人的想象无法被定格,才是艺术的更高境界。

而在民间,斗茶则可能演变成一种略显浮夸的技艺,或者变为纯粹斗试品尝的活动。《清异录》记载,“近世有下汤运匕,别施妙诀,使汤纹水脉成物象者,禽兽虫鱼花草之属,纤巧如画,但须臾即就散灭,此茶之变也。时人谓之‘茶百戏。”⒀而更有甚者,能在茶面点出文字。《荈茗录》“生成盏”条“馔茶而幻出物象于汤面者,茶匠通神之艺也。沙门福全生于金乡,长于茶海,能注汤幻茶成一句诗,并点四瓯,成一绝句,泛乎汤表。”⒁这种绝艺已近乎魔术,类似围棋高手能在赢得盘面时,又能用棋子在盘上写出文字的传说。但这种“茶百戏”或许只是斗茶中技之极致,而非意之极致。茶汤之美,有时就在于人的施为并不能完全控制其变化,如诚斋《澹庵座上观显上人分茶》中所说“二者相逢兔瓯面,怪怪奇奇真善幻。纷如劈絮行太空,影落寒江能万变”。斗试者在围观茶汤过程中吟诗唱和,创作出与此相关的茶诗茶词,则流露出更为深厚的人文韵味。

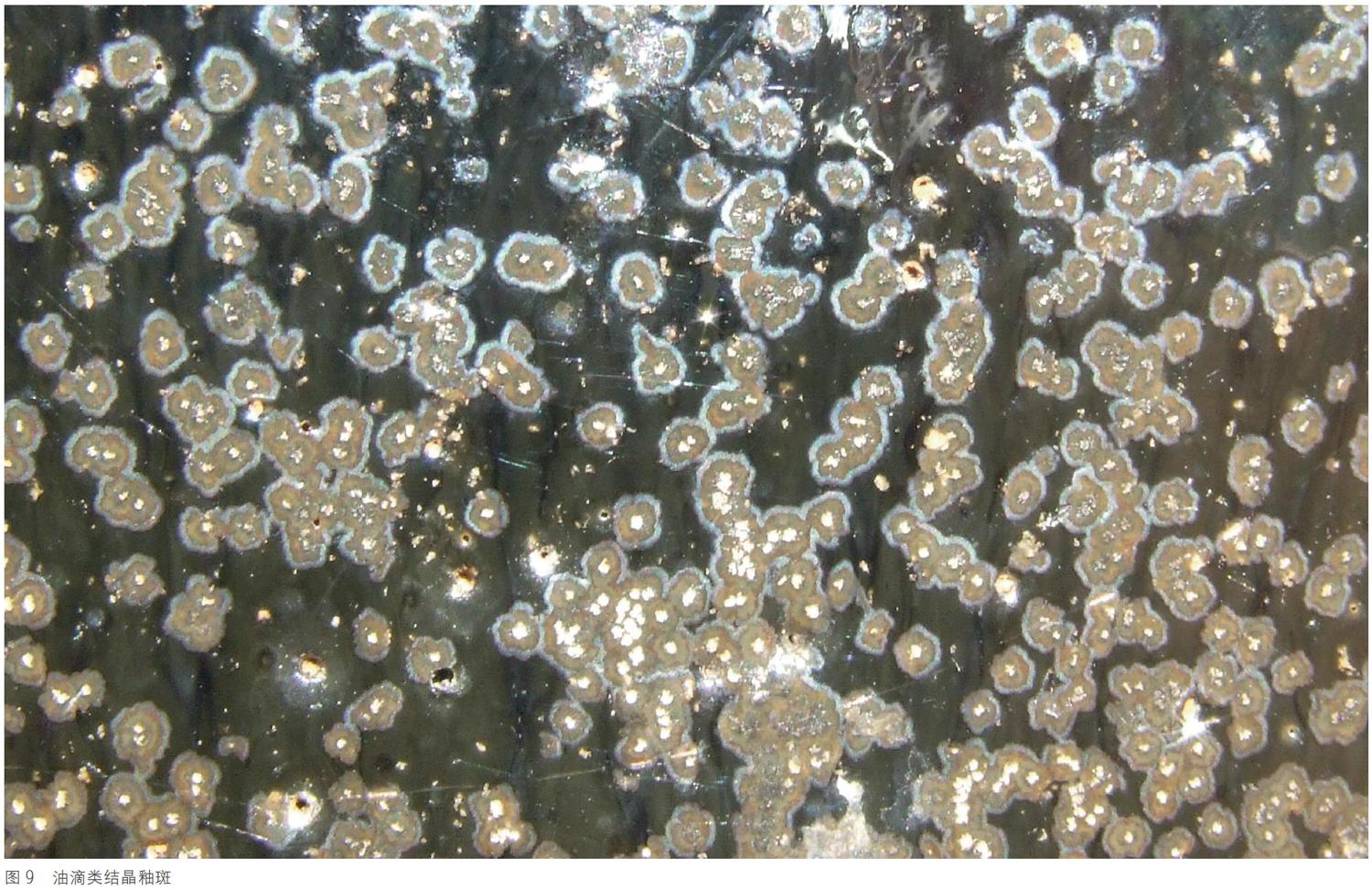

在釉面上添加“人工设定”、形式较为固定的纹样,如遇林亭窑描金建盏、吉州窑贴花等应属于民间斗茶文化在更广范围内的一种意象,适合较清澈的茶汤,而色白富含泡沫的茶汤,则与结晶釉茶盏更相融配。将油滴类结晶釉斑作为建窑鹧鸪斑的主要特征,已经得到许多学者认可。虽然许多斑点并不完全圆润,有些圆点较小,甚至不是白色或银白色,但并不影响文人雅±将其想象成鹧鸪斑,并写入诗词之中,以增添情趣(图9)。而在当时,除了通过文献的记录,又有多少人能真实了解鹧鸪的形态。同时,笔者也倾向于不少宋代诗词中所说的鹧鸪斑,也可能属于茶汤本身的变化,即雪白又能折射出闪亮光芒的气泡,如苏轼诗中“一瓯花乳浮轻圆”的描绘。在黑色的背景下,恰与盏内外结晶釉的光泽相映成趣,是更为上佳的文人斗茶体验,这时候兔毫、油滴、曜变与气泡,在白色茶汤的映衬下,光影交错,产生的效果是近似的。

四、日本文献关于建盏的记载

日本的茶文化在其发展历程中,吸纳了许多宋代斗茶的特征。但从其传承来看,主要是以寺院的禅茶礼俗为主。与文人斗茶的轻松随意相比,佛教茶礼则要严谨规范许多。在中国,寺庙茶饮渊源悠久,僧人很早就领悟到吃茶与参禅中的联系,以茶见性、以茶礼佛,渐渐发展出一整套茶宴礼仪,其中又以径山茶宴闻名天下。径山位于天目山东北峰,这里有名寺、产名茶。径山茶宴包括张茶榜、击茶鼓、恭请入堂、上香礼佛、煎汤点茶、行盏分茶、说偈吃茶、谢茶退堂等10多道仪式程序。径山寺在宋代号称中国东南第一名刹,吸引众多日僧前来修法,并对日本茶道产生影响是明确的。最早潜心研究径山茶礼的是圆尔辨圆,他编制的《东福寺清规》作为僧人生活起居的规范,其中就有效仿径山茶礼的内容。另外,日本《类聚名物考》记载“南浦昭明到余杭径山寺浊虚堂传其法而归,时文永四年(1267)”。《读视听草》和《本朝高僧传》也说“茶道之起,在正元中筑前崇福寺开山南浦昭明由宋传入。”⒂文化的传播,往往不是孤立的,都需要以物质作为载体。茶文化的传播也是如此。

建盏最初与日本茶饮的联系正是在径山茶法传入后,才日益受到追崇。“南浦昭明由宋归国,把茶台子、茶道具一式带到崇福寺。”⒃日本所定国宝中有8件为中国瓷器,均为宋元时期物品,其中便包括5件天目碗。而日本12世纪博多遗址也出土不少建窑系瓷器的残片,证明当时进口量之大。在日本有关记载建盏的文献最早的为金泽贞显(1278~1333)写给镰仓称名寺第二代主持剑阿(1261~1338)的信函,其中包括商借一套茶具的内容。⒄庆永年间(1394~1428)的《禅林小歌》中则记载了“胡兹(磁)盘中以建盏居多、油滴、曜变、建赣、胡盏、汤盏、幅州盏、天目……”等多种茶盏。在16世纪初的《君台观左右帐记》中则罗列了各类茶盏的价值, “曜变为建盏中的无上神品,乃世上罕见之物,其地很黑,有许多浓淡不同的琉璃状的星斑……相当于价值万匹之物也”, “油滴为第二重宝。其地也很黑,盏心和盏外壁都呈现出许多淡紫泛白的星斑。存世量比曜变要多,价值等同于五千匹之物也”。值得注意的是,曜变和油滴的观感都是星斑状,说明两者可能都属结晶釉斑,所以能呈现出星星一样闪亮的效果。

日本获得大量建盏应该是从南宋以后开始,直至元代,建盏仍是珍贵的外销品。在1975年韩国新安沉船中出水建窑系产品较多,为我们还原了元代的外销情况。其中出水陶瓷器20661件,1976~1979年的报告记述黑釉瓷达1467件,主要来自福建、江西、河南等窑口。其中有200多件为南平茶洋窑元代产品,而建盏则有约50余件,多数有使用过的痕迹,且被放置于专门的木盒中,与其他瓷器相比显得更为珍贵,当属“旧物征集”,无疑是买家的需求所致。建盏在日本茶道中是极为重要的鉴赏道具,主人会向客人介绍其来源和传承。直至如今,欣赏茶盏仍然是一种重要程序和礼俗,如以有言礼答问茶盏的外形、名号、由来等。一问一答间均流露出特有的严谨和尊敬。能判断出茶碗的产地、类型、作者的,便可显示自己的鉴赏能力。之后还要对茶碗进行赞美。当时建盏不但用于饮用、鉴赏,也用于陈设,如《君台观左右帐记》中记述多宝格“上层应放建盏,一定要配上雕漆的碗托”。

日本最先仿烧建盏的是著名的“濑户烧”(图10)。传说其创始人加藤四郎左卫门景正曾到中国学习制陶技艺。该窑口仿烧品种包括14世纪后半期的铁釉天目茶碗。“濑户烧”仿建盏的造型特点为“器壁弧度较直,胎色不是纯黑褐色,而是泛黄。胎体表面不是凸凹,而是平正或有旋削的边痕。釉有的是波浪式的薄厚不匀,有的则釉薄平滑光亮,一般兔毫不明显”⒅。此外,在荻烧茶碗中的一类,除足部较高、釉色为粉白色外,其深腹及口部的造型也与建盏较为相似。这些早期仿建盏产品要烧制出结晶釉都较为困难,因此更显得油滴、曜变一类建盏的珍贵。

将建盏放在一个更广的文化视野里观察,从宋代文献和实物的对应中去研究,可能对于陶瓷史中一些仍为名目所困的问题有所帮助。当然我们也不应忽视标本分析和科学测定对解决陶瓷研究中根本性問题的重要性。建盏鹧鸪斑从一种文化意向,演变成今人更加严谨的分析和探索,是对古代优秀传统文化的继承和还原。

注释:

①[宋]陶谷《清异录》卷下。《宋元笔记大观》上海古籍出版社,2001,第56页。

②刘尊明、陈晶《宋词小令“金曲” (鹧鸪天)创调渊源与声律特征》,《中国文化研究》2016年第九期。

③[唐】刘恂《岭表录异》,广东人民出版社,1985,第48页。

④北京大学古文献研究所编纂《全宋诗》第67册,北京大学出版社,1 991,第41 994页。

⑤林忠干、叶文程《建窑》,江西美术出版社,201 6。

⑥陈显求等《仿制宋鹧鸪斑建盏的工艺基础》,《中国陶瓷》1 995年第三期。

⑦敖承隆《河北石家庄市赵陵铺镇古墓清理简报》,《考古》1 959年第七期。

⑧余家栋《洪州窑浅谈(三)》,《江西历史文物》1 982年第一期。

⑨《农书》卷56谷谱十。浙江人民美术出版社,2005。

⑩《茶经》“七之事”。中华书局,201 4,第1 1 6页。

⑾[宋]陆游《入蜀记》,《陆游集》,中华书局,1 976,第五册。

⑿郭学雷《南宋吉州窑瓷器装饰纹样考实——兼论禅宗思想对南宋吉州窑瓷器的影响》,《禅风与儒韵——宋元时期的吉州窑瓷器》,文物出版社,201 2,第1 86页。

⒀⒁[宋]陶谷《清异录》卷下,《宋元笔记大观》上海古籍出版社,2001,第121~122页。

⒂滕军《中日茶文化交流史》,人民出版社,2004,第109~110页。

⒃陈宗懋《中国茶经》,上海文化出版社,1 992,下册第51~52页。

⒄简井竑一《茶法在日本的展开》,《唐物天目——福建省建窑出土天目与日本传世天目》,第295页。

⒅耿宝昌《对日本陶瓷的初步探讨》,《故宫博物院院刊》1 986年第4期。

(责任编辑:田红玉)