高度彰显温度:刑事判决难在何处?

本社记者 李天琪

十五年前,“影响性诉讼”这一概念走进人们的视线。

它的提出者——北京中闻律师事务所主任吴革认为:“所谓影响性诉讼,是指那些个案价值超越本案当事人诉求,能够对类似案件,对立法、司法完善和社会管理制度改进以及人们的法律意识转变产生较大促进作用的个案。”

一个刑事案件之所以成为影响性刑事案件,除了媒体以及社会公众的推动作用之外,案件本身一定反映出当下社会的某种矛盾。

当影响性刑事诉讼遇上一篇优秀的裁判文书,将会产生怎样的火花呢?

相同与不同

2013年10月,刚到广东省惠州市一家建筑工地干活儿一个月的于德水,怎么也没想到,竟会碰上“天降横财”的机会。更想不到的是,这笔钱将会改变他的一生。

他利用ATM故障虚假存钱,造成自己账户金额增多,共非法获利9万元。惠州市惠阳区法院先后三次公开审理此案,最终宣判于德水犯盗窃罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金一万元。于德水当庭表示服判。

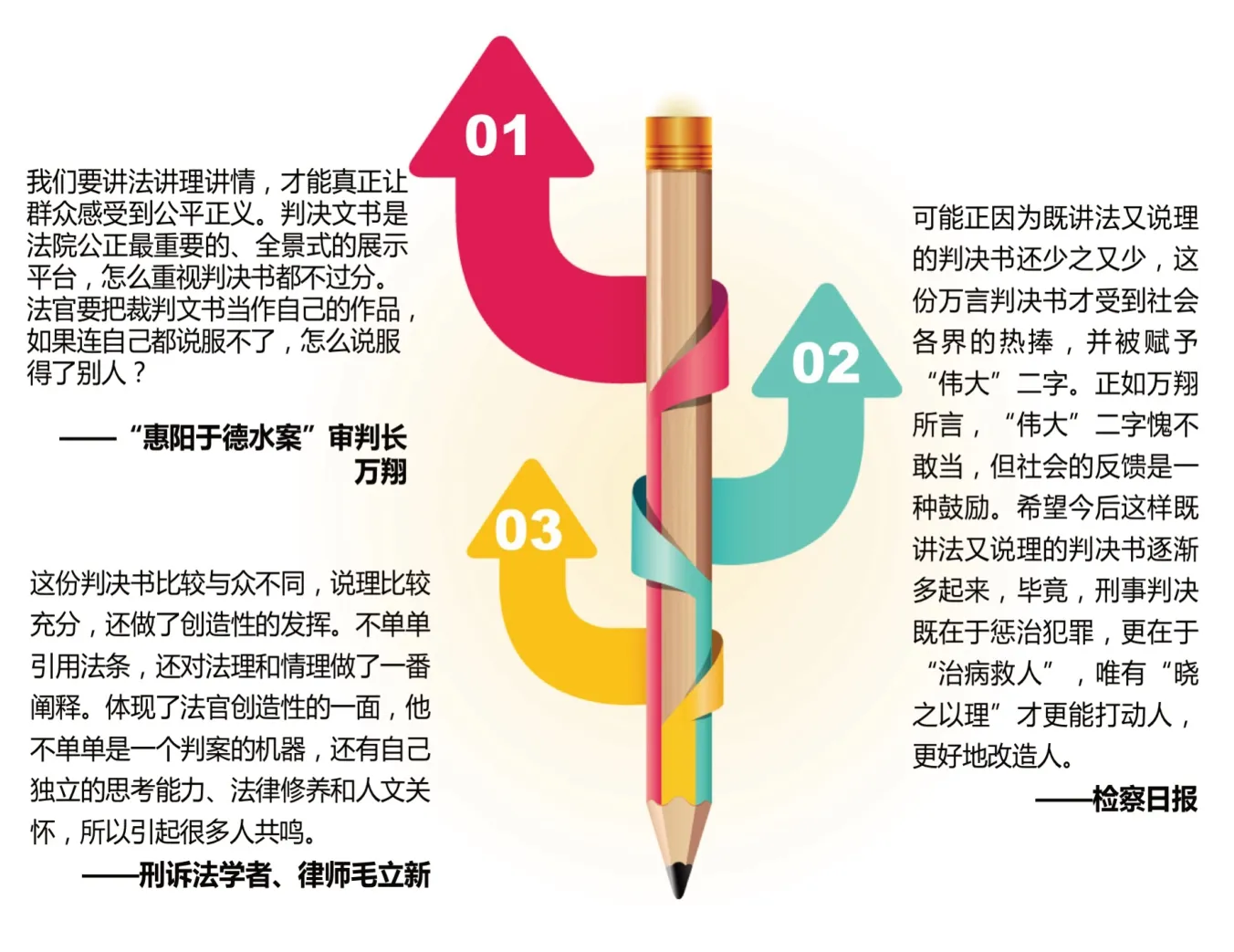

该案主审法官,亦是惠阳区人民法院的院长万翔为了让案件结果更易被社会公众所接受,闭门三天完成了这份长达万字的刑事判决书。该份判决书一经问世便走红网络,社会公众对其赞扬不已。

熟悉于德水案的人都知道,这个案子还有一个更让人印象深刻的别称——“惠阳许霆案”,甚至许多人对本案的关注源于广州许霆案。也难怪,这两个案子有太多相似之处了。

>>“惠阳于德水案”社会评价 李天琪制图

2006年4月,广州青年许霆在某银行ATM取款时,发现银行账户被扣一元却能取出1000元。他利用此漏洞,反复操作多次,最终取款共计17.5万元。广州市中级人民法院审理认为许霆以非法侵占为目的,采用秘密手段,窃取金融机构金钱,数额特别巨大,已构成盗窃罪。判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产。

许霆不服,提起上诉。经发回重审,2008年3月广州中院认定其构成盗窃罪并改判为有期徒刑5年。许霆再次提起上诉,同年5月,广东高院二审驳回上诉,维持原判。

这两案,案发时两个年轻人都是二十岁出头,都是取钱时碰上了银行ATM故障,都是心存侥幸利用漏洞拿了不属于自己的钱,法院最后认定了相同的犯罪定性。但这两个案子最后带来的民意反响却大相径庭。

许霆一审被判无期时,“17万元就要被判无期徒刑”,这样严厉的刑罚引发舆论热切关注,很多法律界的人士也参与进了讨论。即便发回重审后刑期改为有期徒刑5年,从无期到5年,量刑幅度变化之大令人咋舌。这并未让公众买账,反而激发更大的疑虑。

对比于德水案、许霆案两案的一审判决书,在公众对判决结果的接受度问题上,裁判文书说理重要性跃然纸上。法官要不要说理?应当如何说理?说理应当达到何种程度?于德水案的万字判决提供了良好的模板范本。

查明事实后,判决书以近全文70%的篇幅,从“罪与非罪”“此罪与彼罪”“刑罚的衡量”“最后说明”四个方面进行分析说理。由于篇幅有限,我们仅选取判决书第三部分“刑罚的衡量”内容,来端详这篇被誉为“史上最伟大”的判决。

我们认为,被告人犯意的基础动因在于一念之间的贪欲。欲望人人都有,眼耳鼻舌身意,人有感知就会有欲望,所以欲望是人的本性,它来自基因和遗传,改变不了,因而是正常的。……与此同时,人作为社会中的存在,欲望必须得到控制,必须被控制在合理范围之内。……从这个层面来说,必须对被告人处以刑罚,通过惩罚和警示,将被告人以及有类似想法和行为的人的贪欲限制在一个正常合理的范围之内,以防止类似犯罪行为再次发生。

另一方面,我们同时认为,应当对被告人科以较轻的处罚。理由是:第一,从主观来说,被告人的主观恶性是较轻的……没有A T M机故障作为前提,被告人不会产生盗窃的犯意,因此,其主观恶性有限。同时,银行作为A T M机的管理者和拥有者,其对机器故障(错误吐钱)应当承担过错责任,这一过错虽然与被告人的犯罪行为不构成因果关系,但可以作为对被告人从轻处罚的情节予以考虑。

第二,从被告人的行为方式来看,其获取钱财的方式是平和的……被告人利用机器故障进行盗窃,与那些典型的盗窃罪案中,受害人因财物损失产生的痛苦和报复欲望,以及毫无民事救济的可能性,必须依赖刑法保护的情形截然不同,这在量刑上必须予以考虑。

第三,从被告人的行为后果来看,因为银行A T M机总体事故发生率很低,利用A T M机的故障进行盗窃,其发生概率更低。……这一犯罪对社会秩序和公民的人身财产安全感并不会产生恶劣影响,本案的社会危害性比常态化的盗窃犯罪要小得多。

第四,对被告人个人生活状况等其他方面的考虑。被告人于德水的父母早已病亡,其与几个姊妹相依为命,生活困苦……对于一个穷孩子来说,几乎是从天而降的钱财对他意味着什么?!……同时,被告人取了钱带回老家,除了给弟弟一些钱,剩下的也一直不敢乱花,这说明他对社会管理秩序还是心存畏惧,被抓获之后,被告人随即全部退清所有款项,我们觉得,这孩子仍心存良知。

刑事审判不仅要判定被告人的行为是否构成犯罪、构成何种犯罪的问题,还要解决对被告人判处何种刑罚、判处多重刑罚的问题。因此,说理不仅要体现在定罪上,也自然要渗入量刑问题中。

在传统的司法理念和庭审模式下,多数法官法庭审理“重定罪、轻量刑”,“重事实认定、轻量刑理由”,这导致刑事裁判文书量刑说理欠缺或说理不充分。

但在于德水案中,单就量刑问题,一审法官就用了1500余字的篇幅阐述对被告人科以较轻处罚的原因。从主观恶性、行为方式、行为后果、被告人自身情况四个方面,逐层分析、一一说理。这就是写出这句“对被告人判处刑罚并宣告缓刑的量刑幅度,是适当的,能够达到刑罚报应与教育预防的目的”的底气吧!

为了写好这份判决,审判长万翔多次征求业内专家和法官的不同意见和观点,最后才形成此文。不难发现,较之于先前的许霆案判决,于德水案生效判决似乎更多了些人情味道,这都源于本案说理部分的专业、合理、多元、生动。这也就是为什么说,好法官永远是公平正义的化身,罪与罚的完美结合才能显现法律公平正义的光辉。

值得一提的还有,该份万字长文判决书,除对罪名与量刑进行充分的说理论述外,还标注了具有法官个人色彩的“最后的说明”。并在诸多表述中将“本院”改述为“我们”,与常见的裁判文书风格迥异。当天宣判时,万翔手持亲自撰写的万字书,站立宣读了长达45分钟。在场的人无不惊讶:判决书竟然可以写得如此之好!

如今回过头来看,相同的案情却产生不同的社会效果,一篇说好理的裁判文书实在功不可没。

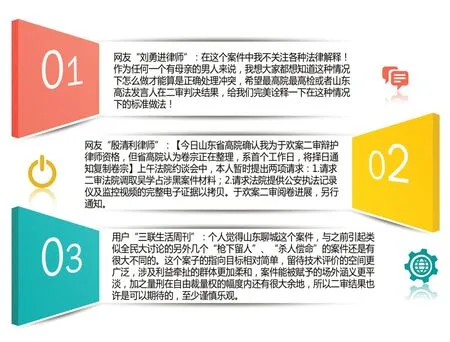

>>网友们阅读完于欢案一审判决书后的观点看法 李天琪制图

主流与逆流

阅读当今中国之多数判决,发现几乎所有人都在一丝不苟地执行着“以法律为准绳”的行为准则、书写习惯,但问题是我们的判决书从不缺少法律条文的引用。人们对一篇裁判文书持否定评价的原由,当然不是因为法律条文引用的少了。相反是因为书写者只爱讲法条,善于寥寥几句话将理由带过,直截了当扣上结论性评判的官章,令公众知其然而不知其所以然。这难道不是本末倒置了?

2016年4月,22岁的于欢和母亲苏银霞受到11名高利贷催债人围攻侮辱。于欢在警察来后又离开现场的短短几分钟内,用一把水果刀刺死一人、刺伤三人。

于欢案首次被报道时,各新闻媒体以“辱母杀人”的扎眼标题,让公众舆论形成这样的感觉——小伙子于欢是不忍母亲受辱,愤起刺杀恶势力高利贷分子,何其英勇!是值得表彰的孝道行为。要面对不明所有真相、却又站在道德制高点上的公众舆论,法官心里理应敲响警钟:不管是案件审理,还是裁判文书的形成,都要审慎对待。可惜,现实则不然。

2017年2月17日,山东省聊城市中级法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。随后,该案一审判决书在网上热传。

关于被告人于欢的辩护人提出于欢有正当防卫的情节,系防卫过当,要求减轻处罚的意见。审理认为,被告人于欢持尖刀捅刺多名被害人腹背部,虽然当时其人身自由权利受到限制,也遭到对方辱骂和侮辱,但对方均未有人使用工具。在派出所已经出警的情况下被告人于欢和其母亲的生命健康权利被侵犯的现实危险性较小,不存在防卫的紧迫性。所以于欢持尖刀捅刺被害人不存在正当防卫意义的不法侵害前提,辩护人认为于欢系防卫过当以此要求减轻处罚的意见本院不予采纳……

这是聊城中院对该案所引发争议问题的分析、认证,可恰恰是这一段文字表述,招致了社会各方的争议。

>>2017年6月23日,经过二审,于欢案尘埃落定。资料图

由于一审判决书的说理论证不够充分,对于焦点尤其是量刑问题缺少充足论证,公众从判决书中没有找到想要的信息,更没有感受到公平正义。不仅没有达到“案结事了、消除矛盾”的社会效果,反而成为舆情案件的火山喷发口,进一步激发了司法与民意之间的矛盾。

网民热议此案,其中一个共同的价值观就是:当着一个儿子和众人的面,以故意暴露下体的方式侮辱这个儿子的母亲,即使不属于通常意义的“使用工具”,但其行为的卑劣恶性,也已经超过绝大多数人的想象,严重挑战了公众的道德认知。

但法院在一审判决书中对争议行为以“侮辱谩骂”一笔带过,并且无视被害人一方所讨的债务是被法律所明文禁止的高利贷,以及“讨债”方式明显具有的黑社会性质。虽在判决书对事实部分依照证据的种类,分门别类地进行了详细的列举,形式上看似乎证据厚实,但仔细分析反而发现存在不少模糊不清之处。

2017年6月23日,经过二审,于欢案尘埃落定。山东省高院认定,于欢的行为属于防卫过当,不构成故意杀人罪,不构成自首。一审判决认定的故意伤害罪正确,但量刑过重,改判有期徒刑五年。

相比于一审判决,二审判决书获得不少掌声。文书详细论证解释了民众关注的但被一审判决书忽略的焦点问题。更值得借鉴的是二审判决书中对待民意舆情的技巧,平衡了情理与国法的说理方式。

不像一审判决仅用“侮辱谩骂”一笔带过“辱母”行为,二审判决没有回避“辱母”情节,并将辱母行为描写成被害方的严重过错。严重违法、亵渎人伦,应当受到惩罚和谴责。对于欢的“报复”情绪加以肯定,认为应当作为量刑上对于欢有利的情节重点考虑。

这也是二审法官的聪明之处。“被害人杜某当着于欢之面公然以裸露下体的方式侮辱其母亲苏银霞”与“于欢实施防卫行为之间相隔二十分钟”,其实是隔开了两种性质不同的行为,将辱母行为从正当防卫有关的不法侵害中排除出去。

从结果来看,一审二审判决书均是以故意伤害定罪,但是量刑上从无期徒刑到五年有期徒刑,相差甚大。二审判决注意到了各方在量刑上的不同诉求,考虑到社会公众对量刑的高度关注,专门阐述刑罚裁量的具体依据。

从二审判决书内容来看,法官综合分析了“于欢行为的危害后果”“于欢当庭不认罪、无悔罪表示”“被害方过错”“于欢归案后如实供述等法定、酌定从轻、从宽量刑情节”。较为清晰地阐明了对于欢防卫过当行为予以显著减轻处罚、判处有期徒刑五年的理由。

诚然,法院并不是民意机关,判决未必都得符合民意。但是假如法院的判决结果有违主流民意,那么“逆流而上”,势必要在判决中加强说理,以理服人。而不是轻率判决,任凭民意指摘。

说理与处理

被告人的行为符合X X罪的构成要件,构成××罪。

被告人的辩解或者辩护人的辩护意见,与本案的事实和相关的法律规定不符,本院不予采纳。

这样的文字表述是否眼熟?的确,在刑事判决书中它们太常见了。

有学者指出,裁判文书中,事实认定和法律适用过程之间合乎逻辑的统一就是判决结论。在这一过程中,无论是法学理论或者法律条文的阐释,都必须以认定的犯罪事实为依托,应防止法理的阐释与犯罪事实相脱节。

但是,不可否认的是,很多刑事判决书在犯罪事实和法律适用之间缺乏法律推理。造成认定的事实与适用的法律之间联系不紧密、逻辑性不强,导致两者相互分离。就像前面所提的那些格式化语言,“是否定罪、为何定罪”“为何不采纳被告方或检方意见”等问题,在刑事判决书中,分析过程的推理缺乏有效的、实质的理论和法理支撑。

论述苍白无力、流于形式,犯罪事实和法律适用之间缺乏必要的说理桥梁,表述过于简单化、模式化。特别是对一些争议较大的疑难和热点案件,如果在阐述判决理由时只是简单地引用法律条文,不阐明法律推理的具体过程,会使被告人对判决结果难以理解和接受。

2015年,《温州商报》刊登的《目睹妻子遭人强暴 丈夫砍死施暴者被判无期》案件报道,引起网民朋友的高度关注和热议。被告人目睹了妻子被强奸,一怒之下和强奸者扭打在一起,最终取刀砍死对方,被告人因此被温州市中院判处无期徒刑。

媒体报道了此案后,不少人对法院判决嗤之以鼻,或讽刺或批评,甚至直斥为“奇葩判决”,“为主审法官的智商‘感到捉急’”。根据某网站发起的调查,绝大部分人认为该案量刑太重。

抛开若干矛盾和错字低级错误不谈,读完这篇判决书,大家达成一致共识——说理不充分。除了事实认定、证据罗列,一段“本院认为”潦草收尾:

本院认为,被告人田某信非法剥夺他人生命,致一人死亡,其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。田某信有自首情节,可从轻处罚。根据田某信的供述和罗某的证言相互印证,并有证人刘某、何某、朱某等人的证言佐证,证实案发的主要原因是田某信目睹被害人对其妻子实施性侵犯,故应认定被害人在本案中具有重大过错,可对被告人从轻处罚。辩护人的辩护理由成立,予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款、第五十七条第一款之规定,判决如下:被告人田某信犯故意杀人罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

简述其中的逻辑:被告人“行为已构成故意杀人”,但被害人“对被告人妻子实施性侵犯”,因此“被害人具有重大过错”。导致“对被告人从轻处罚”,所以判处被告人“无期徒刑”。

>>说理是裁判文书的主体和灵魂,对于刑事裁判文书来说,说理既可以促使案件事实与判决内容相衔接,也可以促进裁判文书的专业性与受众的大众性相协调。李天琪制图

辱人之妻这样的大仇,岂是一个“重大过错”就能够涵盖的?如果真是如常人理解的那样,保护妻子被判处无期徒刑,是否又是说不过去?

没几天,被推上风口浪尖的温州中院坐不住了。不得不发声,就本案的案件事实、量刑、裁判文书等情况做出详细说明。经查,被害人与被告人及妻子是工友,三人同住一个宿舍,关系密切。案发后,被告人及妻子逃离,逃离八年后才指认被害人强奸。由于没有目击证人及相关物证,仅有被告人供述,认定强奸行为证据不足。

判决后,被告人认罪服判,没有提出上诉,公诉机关也没有提起抗诉。可能正是因为这样,见被告人、检察院都未有异议,法官便松懈下来,忽视了说理。这就回归到一个老问题上——判决书说理的受众是谁?

其实理论上早有定论,说理的受众不只是当事人,还包括其他法院、律师、法律界以及社会大众。的确,个案的结果仅对当事人产生实质影响,但法官的判决书不仅是一份结案陈词,更是一份鲜活的推动社会法治进程的普法宣传书。特别是对争议比较大的案件,详细说明裁决的理由,更有利于引导人们的法治观念,更有利于推动社会整体的进步。这不正是裁判文书上网的意义之一吗!

一篇优秀的刑事裁判文书,应当针对具体案件所涉及的事实证据和法律适用中的种种疑问,通过充分的说理、严谨的论证,把条理清晰的思辨过程通过裁判文书上网公之于众。将裁判结论的制作过程透明化,使判决结果的依据理由清晰化,如此才能说服社会公众,实现裁判文书上网的功能。

说理是裁判文书的主体和灵魂,对于刑事裁判文书来说,说理既可以促使案件事实与判决内容相衔接,也可以促进裁判文书的专业性与受众的大众性相协调。

人们常说正义不仅要得到实现,而且要以人民看得见的方式得到实现。毫无疑问,刑法并不是一套冰冷冷的工具,而是可以让人民感知的、有温度的、了解立法者价值取向的规则。

如何让人民群众在刑事审判中感受到刑法的温度、看到正义的实现,刑事裁判文书就是一个重要标尺。毕竟,人民群众要的是精准地说理,而非粗暴地处理。