炼狱与人生:小说《活着》和《老人与海》的生命意识主题探析

摘要:《老人与海》是海明威最优秀的中篇小说,《活着》是余华在文学方面转型的成熟标志。两部小说的文学价值和社会意义非常明显,都涵盖了强烈的生命意识,而其生命意识的比较也是人们探讨的热点。《老人与海》中的主人公圣地亚哥是一位“真正的硬汉”,面对重重险阻仍旧不向命运低头;《活着》中的主人公徐富贵从放浪不羁的少爷变成一无所有的贫民,但他仍然勇敢面对生活中的不幸,甚至热爱平凡的生活。本文通过剖析、比较两位主人公的形象,对中西方文学中所渗透的社会底层劳动人民努力改变生活的生命意识的作品主题做进一步的研究,对此主题进行深刻认识与体悟。

关键词:活着;老人与海;炼狱人生;生命意识

一、两部小说的故事与作者

(一)《活着》和《老人与海》简介

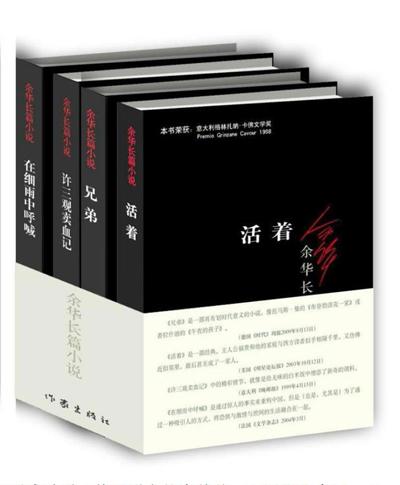

当代著名作家余华的代表作之一——《活着》,以大时代为背景,以第一人称“我”为叙述者,讲述了一位叫做徐富贵的人一生的故事。随着内战、土地革命运动、大跃进运动以及文化大革命等社会变革,他的人生和家庭在悲惨命运的重重打击下,所有亲人先后离他而去,最后只剩下年迈的他和一头老黄牛孤独相依。2004年3月,凭借小说《活着》,余华荣获法兰西文学和艺术骑士勋章。

作者以“活着”命题,源于他听到的一首美国名歌——《老黑奴》,歌中正是讲述了老黑奴一生的苦难遭遇。这首歌曲使作者内心深受其情感渲染,由此写下了这部名为《活着》的小说。作者想要借此告诉在那个时代千千万万个正在经历苦难的社会底层劳动人民:人活着就是为了活着本身而活,而不是为了活着之外的任何事物而活着。由这个题目,作者也热情讴歌像主人公徐富贵这样的人,让读者更深入地去体味“活着”的滋味。“活着”概括了小说《活着》全篇中心思想,是全文的主线,活着就是一种向上的生命意识,亦更让读者思考“活着”的人生韵味。

《老人与海》是美国著名作家海明威创作的一部中篇小说,凭借这部小说,海明威相继在1953年和1954年荣获美国普利策奖和诺贝尔文学奖。故事发生在20世纪中叶的古巴,一位叫做圣地亚哥的老渔夫,在一次出海捕鱼中,连续八十四天没有捕到一条鱼,但他始终不向命运低头认输,坚持不懈,终于在第八十五天钓到了一条大马林鱼。在归来的途中,他遭受鲨鱼袭击,但在困难和死亡面前,老人击败了死亡,最终拖回了大鱼的骨架。

作者以《老人与海》做题,展现的是人与自然的并列关系。单看这个题目,读者一下子就可以联想到小说的大致线索导向。“海”是自然环境中常见的景象,代表着自然面貌,给人宁静深远的感觉;也象征着种种危险的存在,凶神恶煞,深不可测;也体现著无惧无畏的精神境界。这篇小说写二战时期,“老人”更是代表所有的社会群众,是社会人民意志力的化身。他不断与残酷的社会现实作斗争,冲破自我的牢笼,而“大海”此刻也成为社会环境的代表。老人搏击于大海,不屈服于命运,他坚强不屈的生命意识和精神面貌激励后人。

(二)作者经历创作出小说的苦难主题

余华于1960年4月3日出生于浙江杭州,是中国作家协会第九届全国委员会委员。1977年他中学毕业之后,就进入北京鲁迅学院进修深造。他在1983年开始创作,1984年,就发表了小说《活着》,他的创作被评论界称之为“先锋文学”。尽管余华的作品并不多,但是他的作品又是非常的精致。早期他的作品主要写人性恶,写死亡和暴力,他尽量展示着人世间最黑暗的一面。小说《活着》就是余华前期过渡的作品,他将现实意识中的生命斗争状态注入其中,虽然向现实主义回归,但依然有“死亡”的苦难主题,实现了文本的真实。

海明威,1899年7月21日生于美国伊利诺伊州芝加哥市郊区奥克帕克,是20世纪最著名的小说家之一。1918年,第一次世界大战结束后,海明威不顾父亲的反对,辞掉了记者一职,加入美国军队。渐渐他开始成为自由作家,是美国“迷惘的一代”作家中的代表人物。《老人与海》这部小说就是根据作者的真人真事写的。第一次世界大战之后,作者移居在古巴,在这里结交了老渔民富恩特斯。1930年,富恩特斯救下了在暴风雨中沉船的海明威,自此以后,他们的友谊非常深厚,并且经常一起出海捕鱼。在1936年,富恩特斯捕到了一条大鱼,由于出海很远,这条鱼又非常大,所以他在海上与大鱼搏斗了很长时间。归途中他被鲨鱼袭击,最终拖回来一副鱼骨架。这件事触动了海明威,所以他决定提笔将它写出来,就是这部受人欢迎的小说《老人与海》。小说展现了海明威重要的人生经历。虽然作品中难免透漏着作者经历世界大战的迷惘,但是他所表现的老人面对困难永不言弃的生命意识才是他想要向社会传递的精神。没有这段重要的人生经历,写不出这么刻骨铭心的作品来,通过小说,作者将这种无法用一两句语言替代的苦难悲剧都揉进故事的创作中去了。

二、小说《活着》和《老人与海》中生命意识的相同点

(一)皆为底层普通群众

《活着》中塑造的富贵一家人,都是社会最底层的劳动人民。徐富贵最原始的身份是地主的儿子,拥有这种特殊身份的他在大时代的背景下,败家沦落为农民,成为了社会底层的普通群众。《活着》就是要从社会普通大众的角度刻画人物的命运遭遇,让与富贵身份相似的人,激发对生命的渴望。循环往复的苦难悲剧,让更多的人感同身受。富贵本是地主家的少爷,本该年轻有为、继承家业,成为众人瞩目的敬仰对象,但是他嗜赌成性,将家产全部败光,之后便过着一贫如洗的生活。母亲生病,富贵外出求医,谁知半路上被国民党部队抓去充作壮丁。在这一过程中,其家人厄运不断:母亲因病去世;儿子为救县长夫人,为其献血,无奈抽血过多而死;女儿不幸成了哑巴,好在与偏头二喜(队长介绍)相爱成了家。但不幸的是女儿因生外孙时难产,死在了手术台上;妻子家珍患上软骨病,不能做体力活,受不了女儿去世的打击,也随女儿去了;二喜因做工,被水泥板夹死留下孤儿苦根一个。富贵把外孙苦根接回乡下与自己一起生活。祖孙两生活困苦,吃喝都成问题,但富贵十分疼爱自己的外孙,将家里仅剩的豆子煮给苦根吃,谁知苦根却因吃的豆子太多,撑死在家。这么多天灾人祸告诉富贵:人活着就是为了失去,失去一些东西是一种极其正常的现象。小说用最普通的人——富贵发声,更容易让人接受和领悟。即使是这样的人,同样也在失去中不断挣扎着,更体现了人性的高贵与顽强。

《老人与海》中的主人公圣地亚哥,亦是社会底层的普通渔民,每天的生活来源以捕鱼的结果来衡量。作者经历了第一次世界大战,目睹了社会大众的悲惨生活,最后作者碰到了这位老渔民富恩特斯,从他身上更感受到了普通群众的真善美,不屈服于命运,不甘于生活磨难的品质。这里没有华丽的出场,作者在对他的生活环境、神情姿态的描述中向人们展示了一位平凡的劳动者形象,一个消瘦憔悴、皱纹深邃以及脸腮上长满褐斑的老人展现在读者眼前。孤独的身影与奔腾不息的大海相互抗衡,在无数个挫折与困难面前,老人想到的只有一个:撑下去就是最好的结果了。人的生命是有限的,然而,无论多普通的人,他的追求是无限的,他在面对鲨鱼的袭击时,展现出前所未有的勇敢、果断、冷静。这就是一个普通的渔民,面对死亡的恐吓,毫不妥协。他只身一人出海打鱼,这是孤独的,但是在精神上,他是妥妥的英雄,只有硬着头皮上,才会到达成功的彼岸。他没有上层人们身上的虚伪、贪婪、怕死,他是无畏死亡的,他朴实坚强,体现了底层人民的硬气。选择这种人物身份来写,给人一种真实的感觉。

(二)自我在特殊困境下的认识和进取

主人公徐富贵在小说《活着》中从衣食无忧的地主少爷一下子变成了一无所有的贫民百姓,这样惊人的落差使他从享乐的天堂跌入了困苦的深渊。过惯了享乐的日子却能坦然接受贫穷苦难的生活,其中一点源于富贵对自我的认知是正确的。在输光了所有的家产后,他并没有表现出自暴自弃的态度,从此一蹶不振,而对生活丧失希望和斗志,换做其他人,或许并不能接受这般改变,但是富贵在这样的困境下,始终为一家人的基本生活积极奋斗着。再者,他生活的年代,是中国重大历史变迁的时代,在那样物质和精神极其匮乏的年代,他亲身见证了自己家庭的衰败,又见证了自己亲人的失望离别,他变得一无所有,只有一头与他一样垂暮的老牛陪伴在身边。正是经历了这样的重重苦难,徐富贵才练就了豁达乐观的本性,他认识和理解生活。父亲因他的不懂事而被气死,他有愧疚负罪之感,主动又担起照顾一家的重任;母亲生病,在身无分文的情况下,他选择去给母亲抓药看病;在莫名其妙被抓去充壮丁时,他选择面对这突变的境遇;包括后面面对女婿的不幸死亡时,他选择照顾他疼爱的外孙。经历过一次家庭变迁和亲人离世,他可以选择死亡,选择逃避,但是他没有,有的只有渐渐认识生活,面对现实,接受死亡,不断进取,他认识到活着的意义所在,即使垂暮之年,不甘为活着本身而放弃自己的生命。

特殊困境在《老人与海》中,重点表现在捕鱼的天数和海上的危险上。老渔民深知自己一定要出海捕到鱼,可是一连八十四天,他一条鱼也没有捕到。时间已经过去那么长时间,每次都是空手而归,给老人造成的心灵的打击可见一斑。接下来的情况是什么样子的,这是不可预测的,老人也不敢去想,因为想得太多,在这样的情境中是一点用都没有的。另外,在一望无际、神秘莫测的大海上,环境是恶劣的,老人的心情是孤獨的。加上自己已年迈无力,体力衰弱,一旦遇到危险,后果是不堪设想的。无论是从自身主观来看,还是客观环境上分析,老人都处于一种不利的形势。但是老人身上充溢着一股不服输的狠劲,越是危险,他越是毫不气馁。抱着一定会捕到鱼这种积极进取的心态,终于在第八十五天,老人捕到了一条大马林鱼,但老人在与鲨鱼搏斗的过程中受了伤。老人安慰自己,告诉自己海水的作用,终于在精神的慰藉中,他获取了活下去,一战到底的信念和勇气。哪怕拖回鱼骨,在大海上他也要拼尽全力与鲨鱼搏斗,这是自己奋斗了八十五天的战利品。要活下去必须有这样的对生命的认知,在精神上打败了自己,他就已经无限接近死亡了。有这样的认识,老人才在与危险斗争中取得胜利。

(三)配角人物的衬托与鼓励

《活着》中还有一个重要的人物就是徐富贵的妻子家珍。家珍本来是镇上米行老板的千金小姐,嫁给富贵的她不得不接受富贵无休无止的变化。面对着玩世不恭的富贵,她不离不弃,挺着肚子也要给富贵做饭,这是一个传统好妻子的形象。最后甚至富贵输光家产,将父亲气死,家珍和他的母亲都不敢哭出声音,生怕富贵会因此自责失落,做傻事。她在富贵身旁鼓励他,陪伴他,做他最坚实的后盾,这是女性的隐忍坚强的一面。在富贵被抓去当壮丁后,家珍一个人将两个孩子拉扯成人。这也从侧面衬托了富贵的形象,俗话说:不是一家人,不进一家门。这是小说中塑造的一位以女性形象为代表的富贵形象。她不断遭受生活的空前灾难,但是在文化大革命期间,本来因为友庆的死,她不肯原谅春生,但是在春生选择轻生的时候,她毫不犹豫地鼓励春生,让他继续生活下去,纵然有着炼狱般的人生,家珍也活得出彩,所以她一进富贵家门,从未遭受过外面的流言蜚语,从这位女性家珍身上,一位饱受命运折磨的形象呼之欲出,这是作品中,一位女性富贵的存在,她身上表现出的对生命意识的认识和解读是活着的表现。

《老人与海》中的配角是那个小男孩马诺林。这个角色虽然在作品中没有太多的表现,但是他却起着非常关键的作用。老人圣地亚哥住在海边的小窝棚里,无依无靠,没有亲人。众人都不愿意和他聊天,也没有亲人陪伴他度过晚年。唯有这个小男孩陪他聊天,帮他收拾打渔的工具,陪他出海,照顾他,做他的徒弟,请他喝酒……这个从五岁开始随同老人上船捕鱼的男孩,与老人亲密无间,他从小就掌握了捕鱼的技能,在年龄上,孩子很小,但是他稚嫩的肩膀上扛起了生活的重担,经历着生活的历练。他面对老人很多天没有捕到鱼的情况,没有人云亦云地说老人是倒了霉运,他始终鼓励老人,这是一种热爱生活的生命意识。从老人那里,孩子不仅学会了捕鱼生存的技巧,更重要的是学到了他那种坚韧顽强的精神。马诺林这种性格从侧面烘托出老人的“硬汉子”的精神,他小小的年纪,却经常能说出格外有分量的语言,他始终与圣地亚哥相联系,仿佛小男孩马诺林就是老人年轻时候的缩影,从旁鼓励陪伴着老人,这种希望永不止境。

(四)“炼狱人生”的超脱境界

“炼狱人生”即苦难悲惨的人生。俗话说:人生如戏,戏如人生。《活着》中体现的“炼狱人生”,说白了主要就是徐富贵的遭遇。徐福贵本是一家地主少爷,过惯了富裕生活的他,吃喝嫖赌,败光家产,使自家的生活条件与少爷生活条件大相径庭,这就像掉进了“监狱”一般。但苦难并没有结束,母亲病重,他去帮母亲抓药的途中被国民党劫持充作壮丁,这是“监狱”生活的又一重打击,他当兵年数已满,本该从“监狱”释放,可是命运并没有停手,而是一次又一次地把他打入苦难的深渊。他的亲人,母亲、儿子、女儿、妻子、女婿、外孙先后离他而去,白发人送走了黑发人,这就是他一生的“监狱”生活苦难的再现。他在这种悲惨的生活中不断去磨炼自己,顽强地生活下来。他不再有少爷的稚气和大手大脚,有的是对命运的抗争,显示了真正的大丈夫性格。徐富贵拥有“炼狱人生”,依然顽强乐观地活着,让读者坚信:世界上还有很多像富贵一样的人,正在经历磨难,却依然努力活着。

“炼狱人生”在《老人与海》中的体现,就是老人的家境和捕鱼经历,老人丧妻无子,这几乎等同于“监狱”生活。而作为一位海边以捕鱼为生的渔民,每次出海能捕到鱼是何等的可喜可贺,但是霉运缠上了他,连续八十四天出海,没有捕到一条鱼。八十四天,这对于一位老渔民来说,没捕到鱼是可悲的,对于任何一个人来说,这也是一件极其消磨耐心的事情,很多人会选择放弃,但是这位老人没有叫停。八十四天让老人的捕鱼生活跌入深涯,形同“监狱”一般。像《活着》中徐富贵刚被放出,貌似生活出现了转机一样,老人终于在第八十五天捕到一条巨大的马林鱼,可是转机一下又被现实所打碎,没有食物充饥,没有武器护身,老人与它相互抗争,这还不是主要的,在数条鲨鱼的袭击下,老人不是惊悚和害怕,而是与它们斗智斗勇,努力维护他的战利品。最终拖回了一幅完整的鱼骨架,表面上看是他失败了,但是在精神领域,他是完完全全的胜利者。《老人与海》展现了老人拥有的英雄式的生命意识,这是一种真实感人的人生的炼狱。

(五)对生命的尊重和珍惜

敬畏生命,尊重生命,并珍惜生命,才会在生活的打磨下承受压力;才会在死亡的面前毫不畏惧;才会在亲人的离别中懂得释然。小说《活着》中的徐富贵,将这一特征诠释得非常好。在家业输光,父亲被其气死后,面对凄惨的贫苦生活,富贵知道还有自己的妻子和母亲,他要担起生活的重担,而不是轻易放弃生命。轻生是对生命的歧视,如此随意放弃生命的行为也会给他人的生命造成伤害。母亲生病,即使身无分文,他还要去给母亲抓药,而不是任其自生自灭,这也是对生命珍惜的体现。在被抓去充作壮丁,他还不忘挂念家人,撑着最后回去见自己的家人,包括最后他儿子、妻子、女儿、女婿及外孙的死,都足以让这个老人想不开,但是他还要活着,自杀是一种不负责任的行为。所以六十多岁的富贵,在最后能平静地回忆自己的往事,这就是尊重生命的体现。《老人与海》中的圣地亚哥,也是一个对生命敬重与珍惜的勇士,没有任何一件比他自己看重生命更值得活下去的理由了,圣地亚哥自己一个人,正如现在的“空巢”老人一般,不同的是他生活在那样的时代,一生以捕鱼为生。他一个人在海上捕鱼,孤独自然而然地显现出来,没有人和他讲话,他只有和小鸟说。在他面对大马林鱼的争执,面对鲨鱼的袭击,谁都想活下来。老人想要活下来,虽然生活枯燥,但是活着就有意义;大马林鱼想要活下来,海底有它的同伴和家人;鲨鱼想要活下来,因为它可以吃到美味的食物并快活地在海洋家园生活。人比动物要高级,就是因为人的反应更迅速,有使用武器的本领,所以人是高级动物。老人也可以放弃生命,但是,人的潜力是无限的,在这样极其危险的情况下,他发挥了自己最大的潜能,对生命保持尊重和敬爱,这样下来,他活下去的希望就越高。

三、小说《活着》和《老人与海》中生命意识的不同点

(一)面对苦难与死亡的不同生命观

《活着》中的徐富贵,在面对颠覆的生活环境和家人的接连离世,他更多地表现出对生命的屈服和从容。他就这样苟且偷生了一辈子,到了晚年,剩下一头老黄牛和他孤独相依,其亲人的死亡经历,一次次将他从真实的幸福生活中拉远,而去演绎一幕幕坎坷人生遭遇的戏剧,最后唯一留下的温暖的记忆也一点点被逝去的生命替代。这个更应该被现实的残酷冲破内心屏障的人,还在平和又顽强地活着。因为他已经得到了内心深处对生命的释怀,怀揣着平和与接纳包容的心态,去看淡人的生死,拥有包容一切苦难的生命观,所以他没有放弃生命,他活着,不为别的,就为活着而活。而《老人与海》中的主人公圣地亚哥的生命观,是与现实不断做斗争的,无论老人面临多么恶劣的现实环境,他都会努力地抗争,勇于夺取生存下来的权利和勇气。许久未捕到鱼的老人纵使生活多么艰难,他会想到卖去渔网吃上饭,在海上与大马林鱼、鲨鱼的抗争中,他会自我安慰、不断激励自己,马林鱼与他的斗争,马林鱼与鲨鱼的斗争以及他自己与鲨鱼的斗争,这三者最后形成了老人与大马林鱼的竞争关系。所以老人从未屈服过生活给他出的难题,他始终想方设法克服,摆脱重重阻碍和死亡的威胁,这就是拥有抗争意识的生命观。

(二)面对生命终结的情绪不同

《活着》中的富贵面临死亡,是一种豁达的情绪,超脱的态度。这源于他直面了太多太多亲人的死亡,他在这接二连三的生命终结中,早已经把人生的生死置之度外,因为死亡不知道会在哪个时间点来,死亡也是人类无法逃避的现实,所以活着是很容易失去的。富贵在一次次经历父母、妻子、儿女、外孙的离世后,学会用坦荡的胸怀隐忍生活的种种不顺,随时接受生活给他的苦头。而《老人与海》中的圣地亚哥,是怀着和命运不断较量的情绪,在每次与大马林鱼及鲨鱼的不断抗争中,勇敢地去进行一次又一次地尝试,即使他手里没有任何武器,他也要去尝试一下,将危险击败。虽然最后只拖回了大鱼的骨架,但是却象征着一种非凡的抗争意识,具有极其深远的意义。

四、结论

当我们静心品读后合上书本时,或许我们能从更多的方面来解读作品的真正内涵。《老人与海》中的圣地亚哥,不断向困难与命运斗争,显示出非凡的生命毅力,同时向世人证明一位“真正”的硬汉形象,在与大马林鱼和鲨鱼的较量中,他注定是失败者,纵使没有拖回一条完整的大鱼,他也是一位精神勝利者,这就是“反败为胜”的生命意识。《活着》中的徐富贵,在面对生活的苦难时,选择以一种平和又乐观的态度面对,在平淡的生活中又彰显出一种伟大的英雄精神,向世人证明了“活着”的真正意义之所在。本文主要通过对两部作品中生命意识的比较分析,看出两位主人公在炼狱人生中的相同和不同之处,这种强烈的生命态度从而折射出了生命意识的真正内涵,是值得人们去感触和解读的。一千个读者就有一千个哈姆雷特,但无论是哪个方面,作品的中心主题是亘古不变的,通过多方面分析,人们的理解会变得越来越透彻,更好地研习作品本身深藏的文学奥秘。

作者简介:万思雨(1998-),女,武昌理工学院文法与外语学院中文系1602班学生。

参考文献:

〔1〕陈应祥.外国文学[M].高等教育出版社,1994.

〔2〕张薇.海明威小说的叙事艺术[D].苏州大学,2003.

〔3〕海明威.老人与海[M].上海译文出版社,2004.

〔4〕洪治纲.余华评传[M].郑州大学出版社,2005.

〔5〕余华.活着[M].作家出版社,2013.

〔6〕钟琳,张孟月.余华:我的写作关注社会底层[N].南方日报,2014-04-29(A17).

〔7〕邓楠,郭旭明.国内《老人与海》主题思想研究述评[J].湖南广播电视大学学报,2015(03):14-22.

〔8〕高慧斌.一个人可以被毁灭却不能被打败[N].辽宁日报,2015-06-01(007).

〔9〕刘玲.论余华小说创作中的命运书写[D].辽宁师范大学,2016.

〔10〕解亚姣.余华小说中的死亡问题研究[D].云南师范大学,2016.

〔11〕张抗抗.再探《老人与海》中人物的象征意义[J].教育观察(上半月),2016,5(10):143-144.

〔12〕余思怡,马晨迪.《老人与海》与《活着》的生命意识比较[J].北方文学(下旬),2016(09):61,63.

〔13〕王志华.余华小说独特生存意识探究——以《活着》为例[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2016,37(12):146-147.

〔14〕大叶杨.超越命运的跨栏[N].秦皇岛日报,2017-08-10(007).

〔15〕张萍.《老人与海》与《活着》的生命意识比较[J].湖北函授大学学报,2018,31(04):182-183,187.

〔16〕陈嘉铭.生命的存在方式——论余华小说《活着》的生命伦理[J].新乡学院学报,2019,36(07):27-29.

〔17〕袁铭.在艰难中活着——读余华《活着》有感[J].汉字文化,2019(10):34,88.

〔18〕朱香.有一种活着的意义你永远不懂[N].中国科学报,2019-04-19(005).