肺间质纤维化患者死亡预后因素的回顾性队列研究*

李少峰 ,高洁 ,刘志强 ,帅丹丹 ,刘良徛

(1.江西中医药大学附属医院,南昌 330006;2.南昌市洪都中医院,南昌 330008;3.江西中医药大学,南昌 330004)

间质性肺疾病是一种由多种肺疾病及系统性疾病原因所引起的肺间质炎症性疾病,通常病变累及于肺间质,也可累及于肺泡上皮细胞及肺毛细血管内皮细胞,其是一种严重的呼吸系统疾病,严重影响患者生活健康及生命质量[1]。现代医学尚未明确肺间质纤维化的发病机制,可依据患者病因及发病机制将其划分为特发性与继发性,疾病主要特征为肺泡结构紊乱及有弥漫性肺泡炎,在患者活动后会出现呼吸困难,甚至逐渐加重至干咳与憋喘困难等临床表现[2,3]。现代临床治疗此病的方法甚少,多数患者采取免疫抑制剂加糖皮质激素联合治疗为主,疗效非常有限,其他药物尚处于临床研究开发观察阶段。肺间质纤维化的预后较差,病死率高,所以对肺间质纤维化患者死亡预后因素进行研究尤其重要[4]。本研究通过回顾性分析患者临床病理生理等指标等各因素对其预后的影响作用,以便筛选出影响预后的因素,以期为患者的治疗预防提供有效帮助。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集我院2012年1月-2015年10月间经临床诊断及病理检查确诊为肺间质纤维化患者76例的临床资料进行回顾性队列研究。纳入研究的患者均符合ATS/ERS及中华医学会呼吸病学分会关于特发性肺纤维化诊断治疗指南中的诊断标准[5]。主要诊断标准:⑴经胸部HRCT显示出双肺呈现网状改变,在晚期有蜂窝肺出现,同时可伴随有极少量磨玻璃影;⑵经支气管肺活检查或BALF检查不符合其他类疾病的诊断要求;⑶患者肺功能出现异常,存在明显的限制性通气功能障碍或体内气体交换障碍;⑷去除诱发间质性肺疾病的已知原因,例如伴有风湿性疾病、特殊职业环境存在的接触史及某类药物的不良反应等。纳入标准:⑴患者年龄≥50岁,且符合上述主要诊断标准;⑵患者患病病程≥3个月;⑶患者双肺听诊出现吸气性Velcro啰音;⑷患者无明确原因性进行性呼吸障碍;⑸除去因某些药物、特定环境及风湿性免疫性疾病所致肺间质纤维化。本研究经医院伦理委员会审核实施,且参与本研究中的患者知情同意本项目研究并签署知情同意书。

1.2 方法 由专业医护人员记录肺间质纤维化患者的性别、年龄、体重指数、吸烟史、工作性质等基础资料,记录肺功能、6min步行实验、血气分析、血沉临床检查,记录中医症候积分、圣乔治评分等[6]。通过电话随访及门诊复查确定患者的生存状况,对死亡患者记录死亡时间及死亡原因,将非肺间质纤维化导致死亡的患者生存时间定义为从确诊到死亡或随访结束的时间,以月为单位。患者吸烟史1年以上定义为有吸烟史,1年以下为无;BMI计算为体重/身高2(kg/m2);工作性质划分为体力劳动与非体力劳动;采用肺功能仪(Master Screen Body,Jaeger,Germany) 检 测 FVC% 、TLC% 、DLCO%;采用血气自动分析仪(BAYER860,Germany)测定患者 pH、PO2、PCO2等指标;采用高分辨率CT(HRCT)对行深吸气自肺尖至肺底扫描,对主动脉弓、气管分叉及膈顶上3个层面的磨玻璃影、网格影与蜂窝肺程度予以评估,取3个平面的平均值,以百分数计;BALF中细胞计数与分类按照参考文献方法[7]进行。

1.3 统计学方法 选用SPSS 22.0统计学软件对采集各指标数据进行统计分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,用t检验进行组间比较;计数资料用百分比[n(%)]表示,采用卡方检验行组间比较。采用单因素和多因素Cox比例风险回归计算风险比(HR),生存分析采用Kaplan-Meier法,生存率的组间比较采用log-rank检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

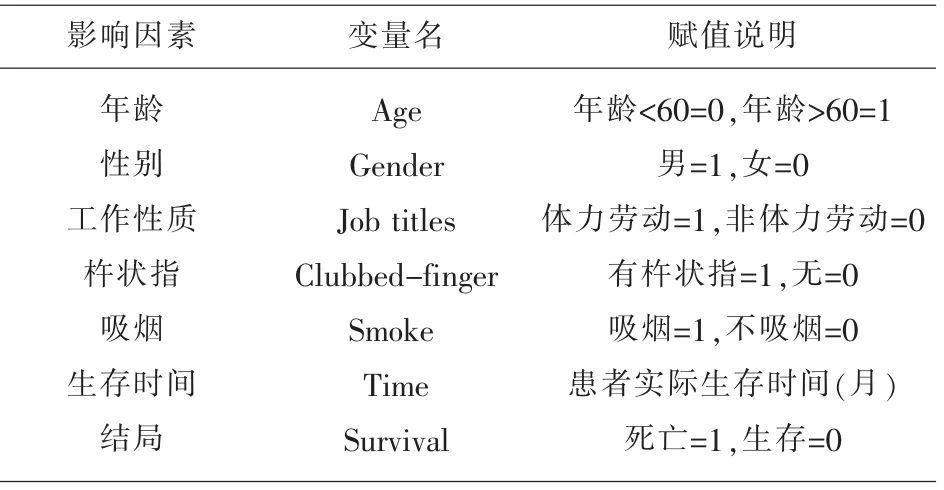

2.1 IPF患者临床基础资料特征与其影响因素赋值说明 本研究纳入76例肺间质纤维化患者,其中男44例,女32例;年龄50-77岁,平均年龄(68.94±5.23)岁;有吸烟史患者42例,从事体力劳动患者43例,在我院接收中医治疗患者50例。将患者预后情况为因变量,各指标参数为自变量,变量的赋值说明见表1。

表1 IPF患者的预后影响因素赋值说明

2.2 肺间质纤维化患者生存和预后情况 本研究76例肺间质纤维化患者随访时间为3-70个月,平均随访时间为36个月,随访截止时统计生存状况,存活29例,死亡47例(其中继发感染13例,呼吸衰竭19例,AE-IPF 11例,肺癌晚期4例),生存率为38.16%,中位生存时间为38个月(95%CI=29-41个月),纳入研究的76例肺间质纤维化患者的总体生存曲线如图1。

2.3 肺间质纤维化患者单因素Cox比例风险回归分析 将患者预后情况为因变量,分别以各指标参数为自变量,数据分析结果见表2。通过分析肺间质纤维化患者单因素Cox比例风险回归分析患者死亡预后指标,发现对患者预后有影响的指标(以P<0.05为差异具有统计学意义)如下:杵状指、中药症候积分、圣乔治评分、BMI、FVC%、TLC%、DLC O%、6min步行试验、PO2、血沉及BALF。而在这些死亡预后影响指标中,死亡风险度大于1的指标有杵状指、中药症候积分、圣乔治评分、血沉,故这些指标与患者死亡预后影响呈现出正相关作用。

表2 76例肺间质纤维化患者单因素Cox比例风险回归分析

图1 纳入研究的76例肺间质纤维化患者生存曲线

2.4 肺间质纤维化患者多因素Cox比例风险回归分析 将单因素Cox比例风险回归分析中有意义的指标纳入多因素Cox比例风险回归分析中,分析结果见表3。根据多因素Cox比例风险回归分析结果显示:体重指数BMI、6min步行试验、血沉、中药症候积分、FVC%是肺间质纤维化患者死亡预后的主要影响因素。其中血沉的死亡风险度大于1,和患者预后呈现出正相关。

表3 76例肺间质纤维化患者多因素Cox比例风险回归分析

3 讨论

肺间质纤维化是一种以肺泡结构紊乱和弥漫性肺泡炎恶化进展形成的临床危急重症,该病救治目前尚无特效药物[8]。有相关报道指出,此病集中好发于50-70岁之间人群,男女发病比例1.6-2:1,且病死率较高,对早期发现并对用治疗的患者,中位生存期也仅为35-50个月,5年生存率为38.6%[9]。肺间质纤维化患者急性加重期常表现出呼吸困难、低热、咳嗽恶化及气体交换指标呈现明显下降趋势,同时几乎所有肺间质纤维化患者急性加重期行BALF检查均发现中性粒细胞升高现象,这与国外相关文献研究结果大体类似,由此反映出肺间质纤维化患者具有预后效果差,病死率高特点,因此研究肺间质纤维化患者死亡预后因素尤其重要[10,11]。

在本研究收集符合纳入要求的肺间质纤维化患者的过程中,发现患者多伴有咳痰、气短、咳嗽及Velcros啰音等临床症状,因此本研究讲这些症状指标情况量化为中医症候积分,把患者临床症状的严重程度以中医症候积分形式表现出来,积分越高病情越严重,反之病情缓和。中医症候积分将患者的临床症状情况、体征数据等予以量化后便于分析统计的数据,是一种独特的评价临床疗效、病情缓解程度的中医症状量化分级方法,对于患者预后起到一定预测作用,可作为临床评价患者预后的临床实用检测方法[12]。

临床中血沉通过为反映机体发生炎性反应的指标之一,国外有文献指出炎性反应的相关指标血沉与肺间质纤维化患者的死亡预后无明显相关性,对患者预后无影响。而本研究结果表明血沉与患者预后有正相关性,与上述文献报道不相符。对比分析其中原因可能是晚期肺间质纤维化患者的生理状况较差,机体免疫功能及清除外来异物功能严重减弱,极易产生感染,引起机体血沉升高,因此对预后影响分析产生干扰;同时本研究样本量小,可能存在未排除感染患者的情况,由此得出今后研究需要严格标准纳入多中心、大样本患者数据,减小其他因素引起的误差。

体重指数(BMI)常应用于多种疾病的预后评价中,也是评价患者营养状况的关键指标。根据国外研究报道BMI对患者预后具有一定影响,其中Alakhras[13]对197名特发性肺纤维化患者进行回顾性分析,依据BMI分组,结果显示BMI>30的患者中位生存期是5.8年,3年生存率达69%;其次25<BMI<30患者中位生存期出现下降,为3.8年,3年生存率58%;而BMI<25患者中位生存期最低,为3.6年,3年生存率54%。本研究通过Cox比例风险回归模型分析患者死亡预后因素发现,患者的生存率与BMI紧密联系,BMI越高其生存优势更突出,与文献报道的研究结果相似[14],BMI是肺间质纤维化患者的死亡预后因素。对高BMI患者生存优势明显进行研究分析发现,BMI越高表明患者的营养状况更好,机体处于慢性炎症反应阶段,脂肪组织细胞可分泌大量细胞因子,而这些细胞因子是参与人体正常活动及生理功能活动的调节;当BMI降低时,营养状况不良,常伴随出现胸腺萎缩,致使T淋巴细胞免疫功能低下,使感染几率大增,机体对炎症反应的损伤易感性遭受破坏,炎症反应也被研究证明是缩短生存期的潜在危险因素[15,16]。

6min步行试验经常用于呼吸系统性疾病的预后评价之中。在评价肺间质纤维化患者死亡预后因素评价中,6min步行试验评价精准率优于肺功能评价,是预测肺间质纤维化患者死亡率的重要评价指标。有研究[17]指出在无其他干扰因素条件下,患者6min步行距离>207m时的死亡率是步行距离<207m患者的1/4,且发现6min步行试验后血氧饱和度下降幅度和患者死亡预后密切相关。本研究中经单因素Cox比例风险回归模型分析表明6min步行试验和肺间质纤维化患者预后相关 (P=0.0001)。表明6min步行试验可作为患者死亡预后因素的评价指标,直接反映出患者的肺功能状况及活动耐力等情况。

临床有关肺间质纤维化的预后研究已经进行数十载,但研究获得的结论都不能精准反应实际情况。造成这种现象的主要原因在于:⑴既往肺间质纤维化患者的临床诊断标准不明确,纳入标准不够规范,其中不可避免掺杂一些非特异性间质性肺炎,影响后续研究;⑵研究样本量较少,缺乏大样本多中心数据进行研究;⑶没有根据指标的动态变化进行动态分析,导致一些有价值指标被疏忽或没有达成重要共识[18]。正是由于这些不足之处推动今后研究方向与重点,这需要广大医疗工作人员实行大样本量、多中心、多指标动态变化情况综合回顾性研究,以期获得经济、简单且高效可高的评价肺间质纤维化患者死亡预后相关指标,为临床科学有效治疗肺间质纤维化疾病提供重要参考。