腹腔镜下钩针法疝环闭合术治疗腹股沟嵌顿疝近期疗效分析*

李永权

(广东省东莞市大朗医院普外科,东莞 523000)

腹股沟嵌顿疝是指发生疝囊且有腹部脏器停留在内,无法自我复位从而导致该脏器血液营养不足,产生各种继发病变的过程,如不在病发早期及时处理,将引起绞窄疝、肠道坏死、腹膜炎等严重疾病[1,2]。治疗方法包括开放无张力疝修补术,腹腔镜下经腹腔腹膜前间隙疝修补术(transabdominalpreperitoneal repair,TAPP)、 完 全 腹膜外腹腔镜疝修补术 (totally extraperitoneal repair,TEP)等。但开放无张力疝修补术术后疼痛情况发生不少,TAPP及TEP在术中需使用补片进行修补,而嵌顿疝的急症治疗中,不推荐使用材料进行修补[3,4]。本研究旨在探讨腹腔镜下钩针法疝环闭合术治疗腹股沟嵌顿疝近期疗效,现将报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2018年9月-2019年12月我院接收的82例腹股沟嵌顿疝患者,将其随机分组为观察组(n=41)和对照组(n=41)。纳入标准:⑴参考《成人腹股沟疝诊断和治疗指南(2018年版)》,依据病史、症状和体检确诊为腹股沟嵌顿疝,当诊断不明时行超声、MRI或CT等影像学辅助检查,不适宜手法复位或手法复位失败者[5];⑵无心肺等其他系统严重疾病;⑶可接受全麻手术。本研究经我院伦理委员会批准,研究对象均签署知情同意书。排除标准:⑴腹膜炎、肠梗阻或其他严重肠道系统疾病者;⑵患腹股沟直疝嵌顿的男性、患股疝嵌顿的女性;⑶不符合全麻手术要求者;⑷有心肺等其他系统严重疾病者。观察组,男30例,女11例;年龄 18-69 岁,平均年龄(43.32±19.72)岁;病史 3-13年,平均病程(7.53±4.26)年。 对照组,男 28 例,女13 例;年龄 18-72 岁 ,平均年龄(41.26±20.85)岁;病史 4-15年,平均病程(8.53±2.14)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法 两组患者均采用全麻,头低脚高15-30°。对照组:从脐位设气腹,探查确定病患缺损,从髂前上棘下到内环上连线分开腹膜直到脐内侧韧带为止,分离腹膜前间隙,进行疝囊的部分或全切除,充分暴露耻骨联合及耻骨梳韧带,注意使精索(或子宫圆韧带)壁化,将补片从腹膜前间隙置于适当位置。采用医用可吸收线进行腹膜的缝合,将补片完全覆盖。

观察组:先还纳嵌顿物,若还纳困难,先松解狭窄疝环再进行。可从肌腱外侧切开以防对腹壁血管造成损伤。若还纳失败及时转用开腹手术。若松解内环口还纳后,则行腹腔镜下钩针法疝环闭合术,操作如下:⑴使用特制钳夹手术钩针夹持丝线与内环口体表投影位置刺入,夹持内环韧性最高处从12点位置刺入腹腔,从6点位置夹持内环韧性最高处刺出腹腔;⑵以同样方法相同位置刺入内环口,从1、5、7、11点位置刺出并钩出腹腔内丝线均在针孔内完成打结;⑶以同样方法相同位置刺入内环口,腹膜前间隙顺时针绕内环口穿刺到5点位置刺入腹腔,以闭合针勾出丝线,重复操作改为逆时针方向从7点刺入腹腔,勾出丝线,在针孔内完成打结;⑷术中操作谨慎保护附近血管及器官,最后用丝线结扎内环口,检查疝环闭合情况,做出调整。另术中应注意观察嵌顿内容物的活性,如肠管等。若其血液循环正常无障碍,或经适温生理盐水处理后能恢复生产生理状态,则按以上观察组方法进行,若确定其发生血液营养不足、严重坏死等,应立即作出处理,包括肠管切除、肠管吻合术等。本次研究中两组均无中转开腹手术、术中未发现肠管严重坏死或其他腹部器官严重损伤情况。

1.3 观察指标 比较两组手术时间、术中出血量,胃肠功能恢复时间,术后恢复活动时间,术后疼痛情况,术后并发症总发生率,随访12个月后复发率。

1.4 统计学分析 采用SPSS24.0对本研究中的数据进行处理分析,两组间计量资料(±s)采用t检验进行比较,两组间计数资料采用χ2检验进行比较,当P<0.05时认为其差异有统计学意义。

2 结果

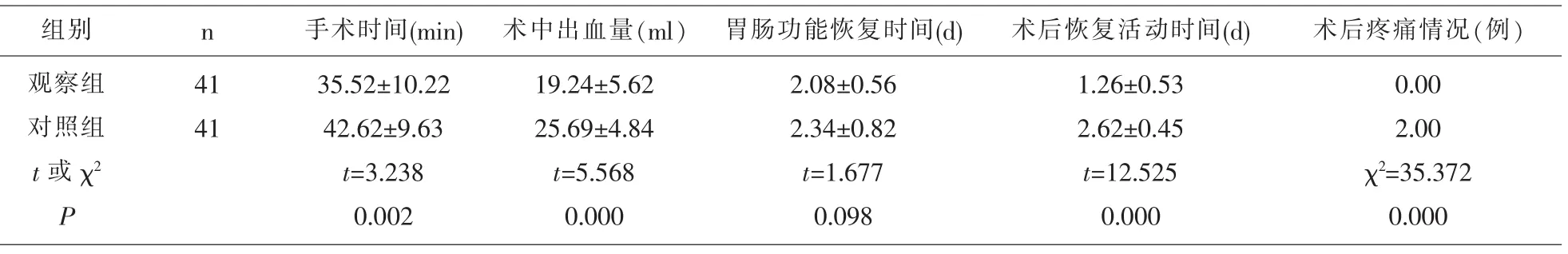

2.1 两组手术指标对比 两组术中胃肠功能恢复时间,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组手术时间、术中出血量、术后恢复活动时间、术后疼痛情况比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术指标对比

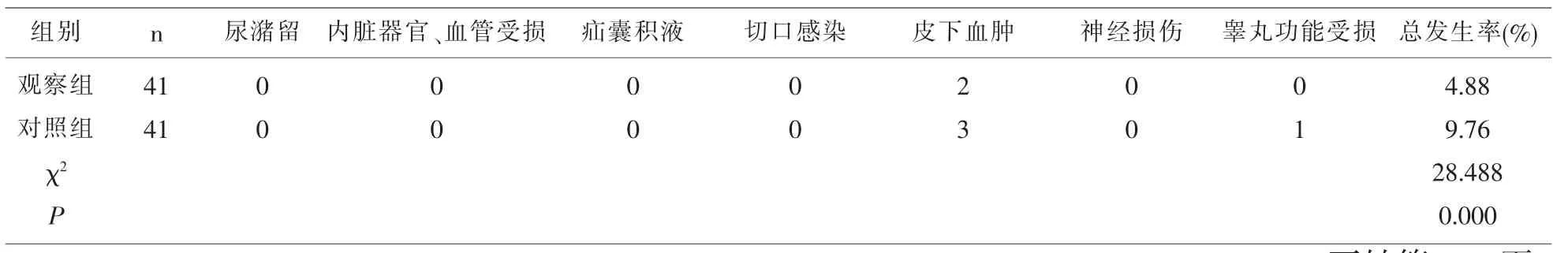

2.2 两组术后并发症情况对比 观察组并发症总发生率比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组术后并发症情况对比(例)

2.3 两组随访12个月后总复发率对比 观察组随访12个月后总复发率(2.44%)比对照组(4.88%)低,差异有统计学意义(χ2=34.381,P<0.05)。

3 讨论

腹股沟疝是临床上一种不少见的疾病,由遗传或某些病变导致腹壁受损或薄弱所引起[6]。有报道指出,腹肌(腹横肌和腹内斜肌等)发育不良或受到外界刺激或压力后也会造成腹壁偏薄引发该病,青少年为该病受累群体之一[7]。由于年龄增长,身体机能下降,中老年人易出现腹部筋膜松弛、肌肉萎缩等,所以其在腹股沟疝上有较高的发病率,而随着我国人口总体老年化,腹股沟疝发病率正逐渐上升[8]。目前TAPP对该病治疗中使用不少,拥有操作简单、技术难度低、术中可观察隐匿疝及肠管坏死情况等优点,但其缺点也显而易见,包括对腹膜多次打开关闭、手术时间长及易对腹膜造成损伤等[9-11]。鉴于此,腹腔镜下钩针法疝环闭合术疝可能更适于腹股沟嵌顿疝的治疗,因其有以下优点:⑴术中需植入材料,不会因补片引发各种并发症状;⑵术中穿刺位置路径及方向较统一,避免了结扎时对内环口及附近神经血管等造成损伤;⑶内环口韧性强,术中交叉结扎减少了复发情况,且因术中对腹腔结构未产生较大损坏,即使复发进行手术,不会增加手术难度。

本研究中,两组胃肠功能恢复时间无明显差异。表明两组患者肠道均未因手术而受到严重影响,在术后得到正常恢复,也说明术中医生操作合规合理,在其娴熟技术下手术均成功完成。观察组手术时间、术中出血量比对照组低,因其术中主要使用钩针在腹腔、腹膜前间隙中进行穿刺;而TAPP术中需对腹膜前间隙进行分离及暴露耻骨且需进行疝囊的部分或全切除,两组操作相比,观察组操作更简单快捷,出血量也更低。观察组术后恢复活动时间,术后疼痛情况比对照组低,腹腔镜下手术良好视野方便探查肠管,且腹腔相对封闭,但对照组需从髂前上棘下到内环上连线分开腹膜,使精索(或子宫圆韧带)壁化且需从腹膜前间隙放置固定补片,易造成对机体组织的损伤,引起疼痛,而观察组在术中注意保护脏器情况下,仅在穿刺完成进行结扎即可。观察组术后并发症总发生率,随访12个月后复发率均比对照组低。由于对照组术中需放置补片固定进行修补,易发生由补片引起的组织、神经受压迫,造成各种并发症,如手术中形成的间隙由于补片的压迫刺激,使组织液渗出,术中发生淋巴管破坏导致淋巴液渗出,压迫手尽管,最终致血液循环障碍,周围组织组织液渗出,造成血肿[12]。与曾广正等[13]的研究结果符合,TAPP的复发率较低,说明TAPP治疗腹股沟疝效果显著。本文还存在一定的局限性,并未就钩针法与TEP。开放性无张力疝修补术在其腹股沟疝中的应用对比进行比较,还有待后续研究。

综上,腹腔镜下钩针法疝环闭合术治疗腹股沟嵌顿疝优点突出,耗时短,患者术后恢复较快,术后并发症少,复发率低,近期疗效显著,为临床治疗腹股沟嵌顿疝时提供更多的选择。