脱氮除磷益生菌对养殖尾水处理的研究进展

刘庆辉,余祥勇,张鹤千,李 祯,叶孝飞,唐汇娟

(华南农业大学海洋学院,广州 510642)

根据《2017中国渔业统计年鉴》[1],2016年我国水产养殖产量达到5 142.39万t,同比增长4.14%,占世界水产养殖产量的60%以上。渔业产业快速发展的同时,我国的水产养殖向着高密度和高投入的集约化、规模化养殖模式转变,大量投饵和滥用抗生素等使养殖水环境污染加剧,水生生物病害频发。《第一次全国污染源普查公报》[2]显示,水产养殖污染物排放量占农业总排放量的4%,其中化学需氧量(COD)为55.83万t,总氮(TN)为8.21万t,总磷(TP)为1.56万t。

益生菌是指由分离自宿主体内的健康菌群制成的活菌制剂及微生物发酵产品。早在1965年,LILLY等[3]将益生菌定义为“一种可以分泌促进其他生物生长物质的微生物”,即“probiotic”。VERSCHUERE等[4]在2000年将水产益生菌的概念扩展为“一种通过调节宿主相关菌群或周围环境而对宿主产生有益作用的活的微生物”,并认为益生菌作为饲料添加剂能够增强饲料的营养价值和利用率,提高宿主免疫力并改善水体环境。近些年,关于益生菌净化水质、高效降解有机污染物等方面的研究成为热点,BYOD等[5]指出益生菌可以促进水体中有机物质的分解,降低氮、磷浓度,增加溶解氧,控制氨氮、亚硝酸盐、硫化氢的含量,为水产生物提供健康的生存环境。本文将从氮磷毒性机理、益生菌脱氮除磷原理、益生菌对养殖尾水作用3个方面以及益生菌的应用和展望进行综述,以期为益生菌应用于养殖尾水处理提供参考。

1 氮、磷对水生生物的毒害机理

养殖水体中的主要污染物是动物尸体、粪便、残饵等有机颗粒污染物以及氮、磷等无机污染物,细菌对粪便、残饵等进行分解之后会产生大量氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐以及活性磷酸盐。FUNGE等[6]在精养虾池的物质平衡研究中发现,仅有10%的氮和7%的磷被虾利用,其余皆以各种形式进入水环境中。研究发现,养殖过程中有约85%的污染物来自养殖本身,其中残饵占35%,排泄物占50%[7]。WALLIN和HAKASON[8]认为饵料中的磷只有5%~30%被鱼吸收,16%~26%溶于水中,51%~59%以颗粒态存在。此外,滥用化学药品和抗生素也会导致养殖水体氮磷负荷增加[9]。

氮磷含量超标会引起水生生物出现应激状态并引发一系列生理响应。氨氮过高会引起鱼类代谢状态发生变化,非离子氨会与肌膜中的K+进行竞争,影响肌肉的正常收缩;非离子氨具有神经毒性,通过诱导神经元去极化和ATP腺甘三磷酸耗竭,导致细胞死亡[10]。亚硝酸盐是氮循环中的天然成分,通常以低浓度存在于水环境中,然而在高密度的养殖模式下,养殖水体中亚硝酸盐含量严重超标。高浓度亚硝酸盐会刺激骨骼肌细胞和红细胞中K+的流出,扰乱细胞内外的K+水平;血红细胞中的二价铁会被亚硝酸盐氧化成三价铁,导致形成高铁血红蛋白,从而降低血液的携氧能力;最后,亚硝酸盐能够产生并能模仿NO,干扰激素的调节过程[11]。KIM等[10]以牙鲆(Paralichtliysolivaceus)为实验对象,证明了不同形态无机氮对牙鲆的毒性大小为:氨氮>亚硝酸盐>硝酸盐。磷酸盐是水生微藻进行光合作用合成有机物的原料之一,磷酸盐过量会导致蓝藻等有害微藻加速生长,形成藻华,微藻在大量繁殖死亡后被微生物分解产生羟胺、硫化氢等有毒物质,间接威胁水生生物的生长。

2 益生菌脱氮除磷作用原理

2.1 氮元素的去除途径

微生物对氮元素降解和转化途径主要分为两种:硝化与反硝化作用,同化性硝酸还原作用。硝化作用是指由硝化细菌作用产生硝酸盐的过程,该过程在好氧情况下发生,主要分为两个阶段[12]:首先,在亚硝酸细菌(即氨氧化细菌)的作用下,将氨氮经羟胺转化为亚硝酸盐,由氨单加氧酶(ammoniamonooxygenase,AMO)和羟胺氧化还原酶(hydroxylamine oxidase,HAO)催化;其次,硝酸细菌(即亚硝酸盐氧化细菌)利用亚硝酸盐氧化酶(nitrite oxidase,NIO)将亚硝酸盐转化为毒性较低的硝酸盐,总反应式为:NH4++2O2=NO3-+2H++H2O。在自然环境中,除自养细菌硝化作用外,部分细菌、真菌和放线菌可以进行异养硝化作用,将铵盐转化为亚硝酸盐和硝酸盐,但其对铵盐的氧化效率远远低于自养硝化细菌。HOOPER等[13]研究发现,异养硝化菌进行代谢时,具有与硝化细菌相似的反应酶系统,即由AMO氧化铵盐生成羟胺,再由HAO氧化得到亚硝酸盐。反硝化作用是指反硝化细菌作用于亚硝酸盐和硝酸盐生成N2或者N2O的过程,该过程在厌氧情况下发生。反硝化细菌多为异养菌且种类较少,其以有机物作为碳源进行无氧呼吸,其反应式可表示为:6 NO3-+5CH3OH=5CO2+3N2+7H2O+6OH-,此过程在还原亚硝酸盐和硝酸盐的同时,还可以使有机物氧化分解,降低水中生化需氧量(BOD)。

同化性硝酸还原作用指异养细菌将亚硝酸盐和硝酸盐还原成氨氮,氨氮再经一系列反应被同化为细菌蛋白的过程,即:硝酸盐→亚硝酸盐→氨氮→有机态氮[14]。自然环境中氨氮可以直接被细菌同化吸收,而硝酸盐和亚硝酸盐需要还原成氨氮才可被利用,所以细菌以硝酸盐作氮源合成有机物需要消耗更多的能量[15]。

2.2 磷元素的去除途径

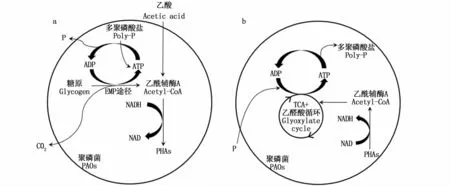

国内外公认的微生物除磷机理包括好氧聚磷细菌和兼性厌氧反硝化聚磷细菌除磷机理。聚磷菌(PAOs)在好氧条件下大量吸收磷酸盐合成自身核酸和ATP,并将过量磷酸盐合成多聚物存于体内,供其内源呼吸作用。主要包括两个阶段:厌氧时放磷并合成大量β 羟基丁酸聚合物(PHAs);好氧时PHAs减少,聚磷增加[16]。厌氧条件下,聚磷菌分解体内的多聚磷酸盐(Poly P)产生ATP,促进乙酸活化产生乙酰辅酶A,并进一步生成PHAs,同时将ATP中的磷酸盐释出。好氧条件下,合成的PHAs被菌体分解,其内部贮藏的能量被释放产生质子推动力(pmf),pmf将胞外磷酸盐运输到胞内合成ATP和核酸,并将过剩磷酸盐合成Poly P,以维持pmf稳定。好氧时Poly P的合成取决于厌氧时PHAs的合成情况,二者呈正相关,所以聚磷菌高效除磷主要是因为厌氧条件下合成大量的PHAs在好氧条件下分解,导致菌体过量吸收胞外磷酸盐以供自提代谢所需[17]。聚磷菌磷代谢过程如图1所示[18]:

图1 聚磷细菌磷代谢过程Fig.1 Phosphorusmetabolism of phosphorus accumulating bacteria

反硝化除磷现象由OSBORN等[19]于1977年首次发现,并逐步成为生物除磷领域研究的热点。COMEAU[20]和VLEKKED[21]发现一些聚磷细菌能够利用硝酸盐作为电子受体吸收磷;KUBA[22]研究指出,在厌氧/好氧交替状态下,容易培养出一类以硝酸盐作为电子受体进行反硝化吸磷作用的优势菌种;随后有学者证明亚硝酸盐也可以作为电子受体进行反硝化除磷[23]。关于反硝化除磷现象,学者们提出3种假说进行阐释[24]:1)一类菌属学说,指在生物除磷系统中仅存在一种具有反硝化能力的聚磷菌,其反硝化作用的强弱取决于厌氧/缺氧状态的交替情况;2)两类菌属学说,指生物除磷系统中存在两类聚磷菌,其中一类仅可以氧气作为电子受体进行吸磷,另一类既能以氧气作为电子受体,又能以硝酸盐作为电子受体,在吸磷的同时能进行反硝化作用;3)三类菌属学说,指在生物除磷系统中,还存在以亚硝酸盐为电子受体的聚磷菌。当厌氧/缺氧状态得到强化时,一些聚磷菌反硝化作用增强,其利用硝酸盐为电子受体,分解PHAs释放能量并大量摄取胞外磷合成ATP和Poly P,硝酸盐则被还原成N2释放。由此可见,聚磷菌的反硝化作用可以使水体中氮、磷元素皆被去除,而PHAs则是反硝化除磷的关键物质。

3 益生菌脱氮除磷研究进展

近年来,利用有益菌对养殖水环境进行修复逐渐成为研究的重点。养殖水体主要以无机氮磷污染为主,其次为残饵、生物代谢物等有机颗粒污染,污染成分相对简单,而这些“污染成分”对细菌来说,是绝佳的营养来源。细菌能够快速分解水中有机物,并能通过自身代谢实现对水体中氮磷元素的高效吸收。目前,关于益生菌处理养殖尾水的研究主要分为单菌株作用、复合菌株作用、益生菌与水生植物共同作用3个方面。

3.1 单种益生菌的作用效果研究

针对益生菌脱氮除磷的特性,很多学者将其应用到养殖尾水的治理,且效果显著优于物理化学等传统治理方法。单一菌株在养殖水体治理中应用比较广泛的主要有芽孢杆菌(Bacillus)、光合细菌(photosynthetic bacteria,PSB)以及硝化细菌(nitrifying bacteria)。

芽孢杆菌是好氧或兼性厌氧的革兰氏阳性菌,在生长过程中分泌大量胞外酶,如蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶等,通过这些酶快速分解有机物以供自身代谢所需[25]。杨世平等[26]研究表明,产乳酸芽孢杆菌对对虾水质有明显的净化效果,处理组水体中的氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐及有害弧菌数均显著低于对照组。LIANG等[27]将地衣芽孢杆菌应用到草鱼(Ctenopharyngodonidellus)水体治理中,亚硝酸盐含量较对照组降低88.8%,硝酸盐降低72.37%,总氮降低35.95%,但是氨氮含量却较对照组有所增加。芽孢杆菌能够分泌多种胞外活性物质,抑制有害藻菌滋生,提高动物免疫力[28-29]。张睿等[29]认为,枯草芽孢杆菌可以通过直接接触、分泌胞外活性物质及营养资源竞争等多种方式抑制微囊藻等有害微藻的增殖。关于芽孢杆菌和微藻之间的关系,JI等[30]作了更深入的机理研究,发现当小球藻和地衣芽孢杆菌按比例(1∶3)共存时,环二鸟苷酸(c di GMP)和自动诱导胎(AIP)浓度最高,细胞间的粘附作用增强,藻菌细胞间的信号交流最为频繁,且小球藻细胞干重、叶绿素相关基因及细菌rRNA的拷贝数最高,其对模拟养殖尾水中的溶解性COD(sCOD)、溶解性总磷(TDP)、溶解性总氮(TDN)的去除率皆显著高于同比例下的铜绿微囊藻和地衣芽孢杆菌组合,而在后者组合中未发现藻菌细胞间的粘附作用。该实验结果证明地衣芽孢杆菌和小球藻共存时,二者之间不存在消耗和破坏,c di GMP和AIP浓度的增加促进了藻菌细胞群的形成。由此可见,芽孢杆菌对微藻的抑制和破坏作用可能仅针对有毒有害微藻。

光合细菌是指一类在厌氧条件下进行不放氧光合作用的细菌。光合细菌能够利用光能同化CO2,固定无机氮,同时对水体底层的有机物进行分解,产生有机酸、硫化氢和氨等合成菌体的基础物质,从而实现对水体的净化[31]。ZHANG等[32]探究了PSB对草鱼养殖水体水质及其微生物的结构和多样性的影响。结果表明,加菌处理组水体中各态氮的含量都显著低于对照组,其中氨氮、亚硝酸盐及硝酸盐的最大去除率分别为80.92%、94.90%、29.81%,且处理组拥有较高的微生物多样性和结构复杂性。陆家昌等[33]用PSB处理凡纳滨对虾(Litopenaeusvannamei)养殖水体,结果发现当PSB投菌浓度为3×103个·mL-1时,水体中的COD、氨氮和亚硝酸盐含量分 别 比 对 照 组 降 低31.59%、43.42%和52.20%,且凡纳滨对虾的抗氧化酶活性及其他生理指标都达到最佳效果,显著提高了凡纳滨对虾抗病能力。PSB分解吸收水体中污染物进行自身增殖的同时,还可以有效控制水中的病原微生物和浮游藻类的大量增殖。郑亚君等[34]将光合细菌接种至富营养化水体,总氮和总磷分别降低了76%和30%,且有效控制了水体中蓝藻和绿藻的生物量。在一定条件下,光合细菌对弧菌具有抑制作用[35]。为了探究不同状态光合细菌净水能力的差异性,刘毅等[36]将悬浮态和固定化PSB的净水效果作了比较,结果证明固定化PSB对对虾养殖尾水具有更好的净化效果。光合细菌自身生长受环境影响较大,所以其分解代谢污染物的能力也会随环境条件的变化而变化。ZHI等[37]研究了不同光暗循环下,PSB的生长代谢和水质净化情况,在24 h光暗循环条件下,PSB生物量最高,氨氮去除率为48%,显著高于其他组;3 h循环时,蛋白质和辅酶Q60浓度最高;不同循环下废水中COD和TP去除效果差异不明显。固氮红细菌适应性强,在不同碳源影响下均可有效去除无机三态氮,可作为养殖水体治理的优先选择[38]。

硝化细菌是一种化能自养菌,包括亚硝酸细菌和硝酸细菌。该菌以CO2作为唯一碳源,通过硝化作用氧化无机氮化合物获取能量,合成有机物,以供自身代谢所需。硝化细菌通过硝化作用,将氨氮和亚硝酸盐转化成硝酸盐,然后在反硝化细菌的配合下,将无机氮化合物转化为N2释放。SHAN和OBBARD[39]研究发现,硝化细菌处理组氨氮含量显著低于对照组,并在第5天降为0 mg·L-1,硝酸盐含量则从第5天开始呈现上升趋势,说明该硝化细菌进行硝化作用将氨氮转化为硝酸盐。硝化细菌属于化能自养细菌,无法分解水体中的有机污染物。高金伟等[40]基于此对硝化细菌的净化能力和枯草芽孢杆菌(Bacillussubtilis)进行比较,发现二者对氨氮和亚硝态氮皆有很好的去除效果,前者去除COD效果不明显。不同状态硝化细菌的脱氮能力有所不同,槐创锋和陈华[41]对粉末状和浓缩液态硝化细菌的脱氮效果进行比较,证明二者对水质皆有显著净化效果,粉末状菌株效果更优,其氨氮去除率高达95%,亚硝酸盐去除率接近100%。

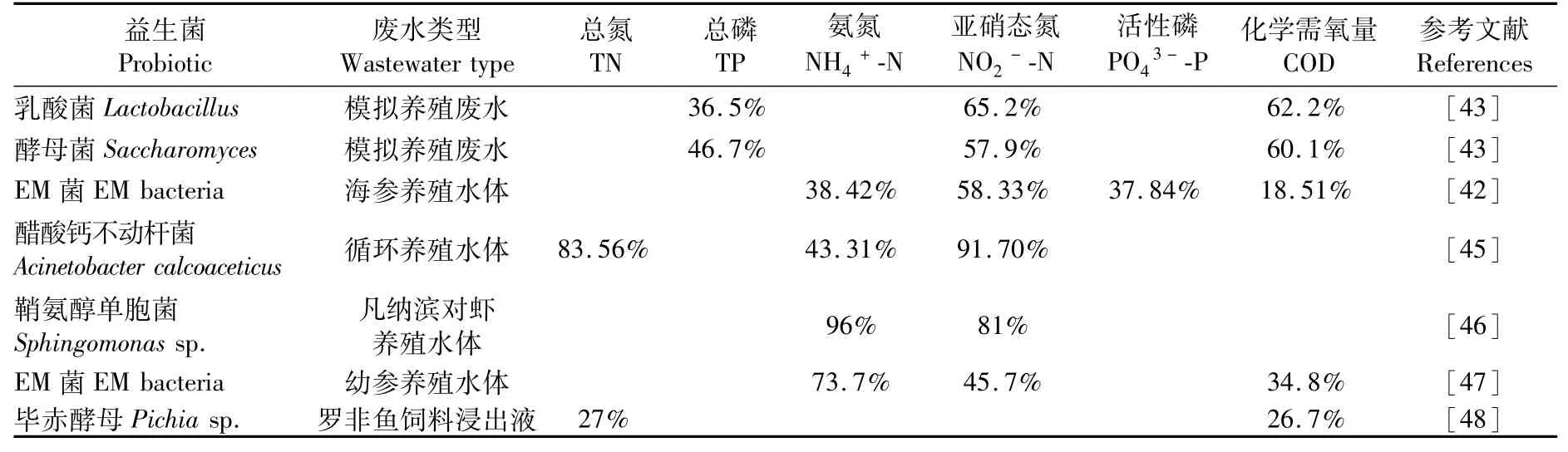

芽孢杆菌、PSB和硝化细菌等应用较为广泛,但弊端明显。芽孢杆菌代谢好氧,增殖过度会引起水体缺氧;PSB的使用对水环境条件要求较为苛刻,且容易被浮游动物捕食;硝化细菌生长缓慢,平均世代时间在10 h以上,易受外界环境影响,培养难度大[42]。因此,为了寻找更合适的菌种,其他新生代益生菌也渐渐受到重视(表1)。由 表1可 知,有 效 微 生 物 群(effective microorganisms,EM)、酵母菌(Saccharomyces)以及乳酸菌(Lactobacillus)逐步成为研究重点,而且对养殖水体净化效果显著。

表1 其他益生菌对养殖水体中各态氮磷的去除情况Tab.1 Removal of nitrogen and phosphorus in aquaculture water by other probiotics

3.2 复合菌作用效果研究

单菌种净水研究比较多,但存在较多不足。单一菌种在养殖水体的增殖容易受其他微生物或者水环境的制约,且不同菌种对不同氮磷化合物的去除能力差异明显,所以采用单菌种进行水质调控具有很大局限性。复合菌可以通过菌种间互利共生关系组成稳定的生态微系统,系统内菌种协同配合,提高环境耐受性的同时有效降低水体中各态污染物,净水效果大大优于单菌种作用[49]。徐 帅 琳[50]对 沼 泽 红 假 单 胞 菌(Rhodopseudomonaspalustris)、枯草芽孢杆菌和细黄链霉菌(Streptomycesmicroflavus)3种微生物制剂的脱氮效果进行了探究,结果显示3株菌对氨氮都有很高的去除率,沼泽红假单胞菌最高为94.3%,其次是枯草芽孢杆菌72.9%以及细黄链霉菌71.9%。而将3株菌按比例混合接种对氨氮和亚硝态氮去除率高达99.6%和94%,效果大大优于单菌或双菌作用,证明了复合菌株的优势。JANEO等[51]将含有多种益生菌、脂肪酶和蛋白酶的生物增强剂应用于斑节对虾(Penaeus monodon)的养殖中,发现其能够有效改善养殖水质和微生物结构,且对斑节对虾的生长起正向促进作用。康传磊等[52]研究了3株异养硝化 好氧反硝化细菌对圆斑星鲽(Veraspervariegates)养殖水质的净化效果,3株菌分别是花津滩芽孢杆菌(Bacillus hwajinpoensis)、嗜 碱 盐 单 胞 菌(Halomonasalkaliphila)和麦氏交替单胞菌(Alteromonasmacleodii)。结果显示,3菌株混合处理组净水效果最佳,双菌组合次之,单菌作用效果最差,且实验菌株对圆斑星鲽无毒害和副作用。宋协法等[43]以生物膜法为基础,以枯草芽孢杆菌、酵母菌、乳酸菌为实验对象,研究了单菌及混合菌作用时净水效果的差异,结果显示3菌株处理组氨氮和亚硝态氮去除率均达90%以上,COD去除率接近77%,显著高于单菌株处理组和对照组。综上可见,复合菌株能相互补足,提高对环境的适应能力,在水质调控方面具有单菌株无法替代的优势。

3.3 益生菌和浮游植物共同作用效果研究

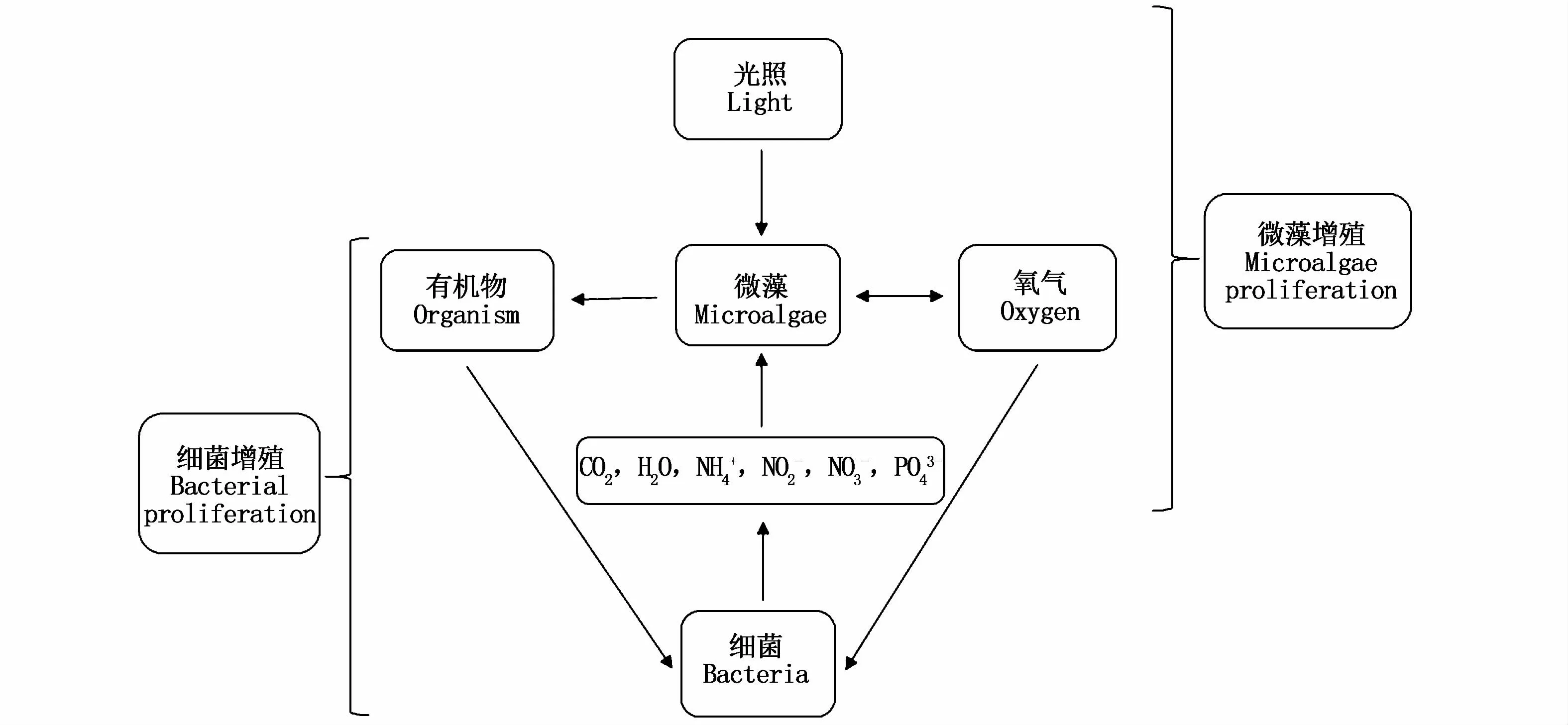

微藻和水生植物是自然界的第一生产者,通过光合作用固定CO2,释放氧气,并吸收水体中氮磷元素合成有机物。而细菌作为分解者,能够利用植物所释放的氧气来进行自身的分解代谢活动,将水体中的有机物分解成无机物,再被植物吸收利用,实现代谢方面的互补(图2)[53]。刘娥等[42]以蛋白核小球藻(Chlorellapyrenoidesa)和PSB为研究对象,探讨了固定化菌藻的净水效果。结果显示,固定化菌藻对氮和磷的去除率高达95%和84%,显著高于单菌或单藻作用。因此,合理的固定和使用菌藻结合体可显著提高对养殖废水的净化效率。共生菌藻在生长过程中,彼此会分泌一些胞外产物来促进对方的生长。细菌会分泌类维生素物质、分解有机质的酶类以及促进微藻生长的糖肽类物质;而微藻主要分泌溶解态氨基酸,用以刺激细菌的生长[54]。陈书秀和王伟伟[55]研究发现,EM菌能够促进硅藻、金藻和绿藻的生长,其中对金藻和硅藻的促生长作用更加明显,生长率可提高20%~50%。GOMEZ GIL等[56]将牟氏角毛藻(ChaetocerosMuelleri)和解藻酸弧菌C7b(VibrioalginolyticusC7b)共培养时发现,解藻酸弧菌C7b增殖迅速,9 d内始终保持稳定的高浓度,而当该菌株单独进行培养时,其菌株浓度很快开始降低。由此可见,形成共生关系的菌藻会促进彼此的生长,继而增加对水体中污染物的分解和吸收,净化效果会显著优于菌藻单独作用。

图2 菌藻共生关系图Fig.2 Picture of symbiotic relationship between bacteria and algae

除菌藻组合以外,益生菌和大型水生植物协同作用治理废水也是研究的热点之一。大型水生植物通过光合作用来吸收无机物以转化为有机物,并释放氧气,供益生菌利用。水生植物在生长的过程中,在其根系附近会形成好氧微环境,并附着大量微生物,间接促进植物和微生物的 生 长 代 谢[57]。许 国 晶 等[58]将 水 葫 芦(Eichhorniacrassipes)与EM菌组合应用于养殖水环境改善中,其对氨氮、亚硝态氮、TN和TP以及COD的去除率分别为81.82%、89.8%、40.35%、73.81%和55.91%,显著高于EM菌处理组以及对照组。集约化养殖水体经该协同体系净化处理之后,TN、TP水平降至淡水养殖池塘排放水一级标准,NH4+ N水平降至0.6 mg·L-1以下,NO2- N水平则降至0.1 mg·L-1以下。康银等[59]作 了 类 似 的 研 究,将EM菌 和 水 雍 菜(Ipomoeaaquatica)共同作用于草鱼养殖水体,高效脱氮除磷的同时,增加水雍菜的产量,实现了经济与生态的双重效益。

4 问题和展望

综上所述,益生菌不仅可以分解有机物使其转化为无机物,且对氨氮、亚硝态氮等无机污染物同样具有高效吸收能力。此外,益生菌能够抑制水体中有害菌藻的大量增殖,优化微生物群落结构,减少水产疾病的发生。利用益生菌进行养殖水环境调控符合水产养殖可持续健康发展的要求。但是,目前关于益生菌的研究还不够深入,仍然存在很多急需解决的问题。首先,单菌株净水作用机理研究较多,而关于复合菌株和菌藻之间的协同作用机理尚不清楚。其次,复合菌或菌藻进行养殖水质调控,效果明显优于单菌株作用,但是各微生物之间的最佳配比以及用量用法还不能确定,现有的研究仅仅停留在实验室层面,无法进行大规模应用。再次,除光合细菌、芽孢杆菌等常用益生菌外,新生代益生菌品种开发不足,而且部分新开发菌株的安全性有待考究。最后,益生菌的发酵生长跟其所处环境密切相关,自然环境变化限制其净水能力的发挥,目前高环境耐受性和广谱适应性菌株较为缺乏。因此,在益生菌未来的研究当中,应该从以下几点出发:

1)开发具有特定功能的转基因工程微生物,使其具有高环境耐受性和全面有效降解污染物的能力;

2)着重分离筛选天然渔业水域中固有的益生菌株,并对已筛选的天然菌株进行安全性验证;

3)加强对复合菌、菌藻之间的协同作用机理和最佳配比研究,筛选出最合适的菌菌或菌藻组合并对其实用性进行考究。

4)选用具有高营养价值和高净水效率的菌株进行水环境调控研究,菌株增殖后可直接作为水产动物的生物饵料,降低菌液分离的成本,兼顾生态和经济双重效益。

尽管在益生菌的研究和应用中存在诸多问题,但其仍然受到养殖从业者的青睐。相信随着科学的发展和微生物领域研究的不断深入,这些问题都会迎刃而解。可以预见,益生菌应用前景极其广阔,将会给水产养殖业带来巨大的经济效益和社会效益。