从专业认证角度审视课程教学大纲修订

李先祥,陈晓生

(佛山科学技术学院 教务处,广东 佛山528225)

2016 年6 月2 日,国际工程教育协会全票通过中国加入《华盛顿协议》,标志我国工程教育建设和人才培养质量与国际标准实现“实质等效”。2018 年9 月,教育部发布“新时代高教40 条”,提出了全面提高本科高校人才培养能力的具体意见,明确要求要突出以“学生中心、产出导向、持续改进”的专业认证理念,将推进本科专业认证作为强化人才培养质量的重要手段。当前,“保合格、上水平、追卓越”三级专业认证工作在我国迅速铺开,成为国家实施一流专业“双万计划”建设必不可少的一环,也是推进本科教育改革、提升教育质量的重要举措。在此背景下,在人才培养过程中贯彻专业认证的理念,已经成为高校的普遍共识。

而另一方面,国内大多数高校长期以来在人才培养中极少关注社会需求,教育教学过程注重“以教为主”的传统教育理念,课程以教材的知识体系及架构为主,教学中重投入、轻输出等问题明显,容易导致毕业生的知识结构、能力和素质等与社会需求脱节,造成学生发展后劲不足、人才培养目标难以实现等弊端。如何解决这些问题成为当今我国高校普遍存在的紧迫问题。从课程教学大纲修订入手,实施以成果为导向的人才培养教育是解决问题的关键一环。

本文从认证思维的角度,检视围绕专业认证最核心理念——成果导向教育的课程教学大纲(以下简称“课程大纲”)修订相关问题。

1 专业认证核心理念——“以成果为导向”的教育

修订符合认证要求的课程大纲,必须了解专业认证的理念。在“学生中心、产出导向、持续改进”三大认证教育理念中,“产出导向教育”(也叫“成果导向教育”,即Outcome Based Education,简称OBE[1])是最核心的理念。

在OBE 理念下,课程设计方向、所要达成的教育目标要求与传统教育理念完全不同。传统教育理念的课程设计从构建课程体系开始,然后确定毕业要求、接着到培养目标、再到需求;课程体系的构建以学科为导向,教学围绕教师所选用教材进行,某种程度上忽视了专业的需求,教育的结果往往难于满足社会、产业的需求。相反,成果导向教育理念下,课程设计从需求开始,以需求确定培养目标,由培养目标确定毕业要求,再由毕业要求确定课程体系[2],知识结构上重视对“需求”的满足,教学以需要达成什么成果为出发点,确保了教育目标与结果的一致性,可最大程度满足社会、产业的需求。国际工程教育认证全面接受OBE 理念,并将这一理念贯穿于工程教育认证标准的始末[3],成为专业认证最核心的理念。因此,要修订符合专业认证要求的课程大纲,必须具备OBE 的理念和思维。

2 围绕专业认证核心理念重构人才培养方案

课程大纲是人才培养方案在某一门课程的具体体现[4],修订以成果为导向的课程大纲,首先需要改造以学科为导向的传统培养方案,重构出以成果为导向的人才培养方案。

2.1 从需求出发设计人才培养目标

按照专业认证规范,人才培养目标是指向社会公开发布、预期在学生毕业后5 年左右所能达成的职业和专业成就[5],其制定以需求为出发点。需求是确定培养目标的依据,培养目标又必须与需求适应。需求的来源是利益相关者,主要包括:国家、社会、教育、行业企业、职场等的需求,家长、校友的需求,学生发展和教职工的期望需求,以及与学校、专业所在学院(系)发展目标定位相契合的需求,等等。各专业通过定期听取专业咨询委员会专家意见,调研同行专家、学生家长、校友和在校师生的意见等方式,科学评价并确定培养需求;在此基础上,结合本专业办学实际、学校和专业所在学院(系)的办学目标定位等诉求,修订人才培养目标。

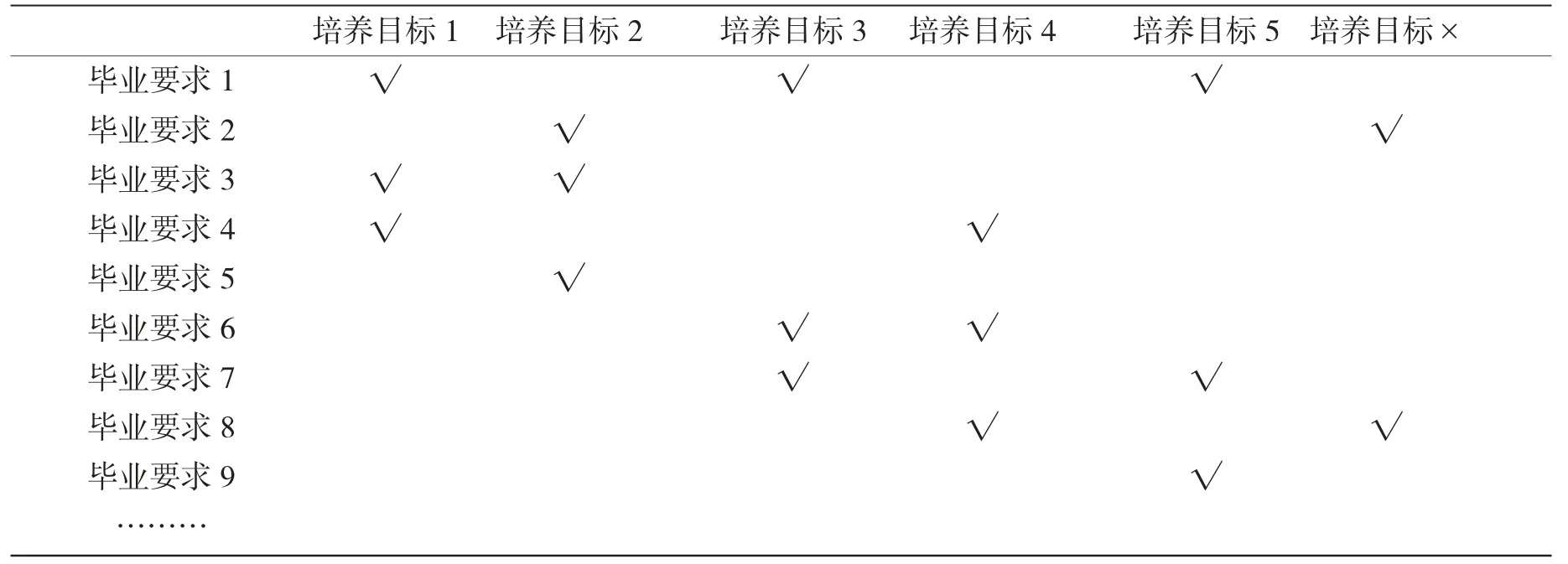

2.2 以人才培养目标为依据制定毕业要求

毕业要求是指学生毕业时所要掌握的知识和能力,是专业向学生发布、承诺学生在完成学业后毕业时可以取得的预期学习成果[6]。培养目标是专业人才培养最高成果,是确定专业毕业要求的依据;毕业要求必须能支撑培养目标达成,两者之间互为映射,其矩阵关系见表1。毕业要求的内容制定要遵从培养目标、地方经济社会发展需求,同时能涵盖中国工程教育协会(CEEAA)的各项认证标准。

表1 培养目标-毕业要求矩阵关系(示例)

2.3 以毕业要求指标点为依据构建课程体系

成果导向下,课程体系的设计在知识结构上重视对具体“需求”的满足,在教学上以所要达成的具体成果为出发点,同时,还需要对成果的达成进行具体化、可测性的评价。因此,作为搭建课程体系框架的毕业要求,首先需要逐条分解、细化为具体的毕业要求指标点,然后以指标点为依据构建出可支撑毕业要求的课程体系[7],形成毕业要求指标点-课程矩阵关系,见表2。通过这个对应关系,一是明确每门课程对实现培养目标和达到培养要求的作用,二是分析各门课程及其知识点之间的关系,为课程的设置和优化教学内容提供依据。

表2 毕业要求及其指标点-课程矩阵关系(示例)

2.4 确定毕业要求与课程教学内容之间的对应关系

对具体某门课程来说,首先必须确立毕业要求指标点和课程目标之间的对应关系,见表3,然后根据课程目标选择教学内容,进行教学的组织设计,保证毕业要求(成果)在每门课程的达成。

表3 毕业要求指标点与课程目标的对应关系(示例)

3 课程教学大纲的修订

课程是教学实施的最基本单位。成果导向教育思维下,各课程的具体学习成果汇总支撑成为专业的预期学习成果,专业的预期学习成果支撑培养目标的达成[8]。反过来讲,就是先根据需求确定培养目标,再根据所确定的目标要求确定专业的学习成果(毕业要求),然后再进行课程体系设计(即确定课程与专业学习成果的对应关系),最后才根据确定的各课程具体学习成果编制课程教学大纲,具体的流程及对应关系如上所述。显然,与传统课程大纲相比,以成果为导向的课程教学大纲修订的一个重要问题是必须反映学生预期的学习成果。

成果导向课程大纲构成要素中,除包括与传统课程大纲相同的课程名称、课程类别、开课学期、授课教师、学时学分等信息外,大纲的修订设计必须考虑以下问题:

3.1 建立从毕业要求出发确定教学内容、知识点的思维

传统课程教学大纲倚重教材,教学内容以教材为中心,教学设计依托教材按照章、节顺序及学时数进行安排,每一章节的教学内容是否为毕业要求所需要、对毕业要求有哪些支撑作用则可以不管。成果导向的课程大纲修订时,首先必须确定课程支撑哪几条毕业要求,之后再对应每条毕业要求确定教学内容,教学设计依据要完成的教学内容安排学时数。根据这一思维导向,课程大纲要围绕以下二个对应关系进行设计并作为构成要素在大纲中予以列出:毕业要求指标点与课程目标的对应关系(见表3)、课程目标与教学内容的对应关系(见表4),前者关系确定后才能确定后者关系。

表4 课程目标与教学内容的对应关系(示例)

3.2 明确课程目标预期达成度,合理设置达成度评价办法、评价课程目标达成度

对成果达成进行评价是专业认证工作必不可少的一项重要工作,是围绕成果导向教育进行持续改进的关键。

对具体课程教学来说,课程目标预期达成度的实现是教学最终目标,因此,围绕课程目标的达成合理设置课程目标评价期望值、评价办法并对课程目标进行评价是课程大纲的重要元素。课程目标达成度评价值期望值可根据该课程在课程体系中的重要性和结合各环节考核的难易程度来确定。对预期成果期望值的评价可根据教学内容、教学方法,采用如作业、课堂讨论、分组项目、期中考试、期末考试等多种方式、不同权重组成的评价办法进行。预期课程目标达成度的评价结果,反映了预期学习成果的达成情况,一方面可以持续改进教学各环节存在的问题,另一方面也为毕业要求的达成和改进提供依据,为最终毕业成果的达成提供支撑保障。

3.3 围绕课程目标的达成,在每一章节教学中明确不同的教学方法和教学手段

OBE 理念下的课程知识点及其教学内容按照毕业要求的需要进行构建,知识体系呈现碎片结构特征,在具体课程中每一章节缺乏传统教材具有的章节逻辑。因此,在课程大纲每一章节中根据所需要达成的教学目的,设计适应于学生学习的教学方法和教学手段等显得尤为重要;另一方面,还必须根据毕业要求及其达成度的实际需要,在不同章节中不断调整教学方法和手段,最终达到支撑教学的成果达成。这与传统依托教材构建的课程大纲有显著区别,传统课程大纲所采用的教学方法和教学手段往往较为单一。

4 结语

当前,专业认证工作已在全国各高校全面铺开,成为最为引人注目的教学改革工作,课程改革是其中最为基础的支柱工作,而如何建构课程大纲是其中重要的一环。专业认证理念下的课程教学大纲的编写修订,主要围绕认证的核心理念—“成果导向教育”(OBE)进行,围绕这一核心理念的课程大纲设计,必须体现“学生为中心”、“持续改进”的认证诉求,使老师“为什么教”、学生“为什么学”和“学到什么”、“学到多少”等教学过程关键问题得到解决。围绕OBE 理念的课程大纲设计有赖于相同理念的人才培养方案重构,以培养方案的既定目标成果为依据,明确本专业的毕业要求,依据毕业要求塑造课程体系,使课程体系中每一门课程及其教学内容、教学组织能满足对毕业要求的支撑作用。