明代文人结社的地理分布及其成因

李玉栓

(上海师范大学人文学院,上海 200234)

这里所说的“地理分布”,是指文人结社在地域上的分布状况。按照人文地理学的解释,“地域”是“表示一个空间尺度仅次于国家的地方或区域”[1]392,非常强调它的地方色彩。在文学地理学中,文学家的地理分布是一项重要研究内容,而“文学家”除了文学作者个体以外,当然也包括文学作者群体,即“由文学家所组成的文学家族,以及那些带有地域性质的文学流派、文学社团与文学活动中心”[2]3,文学社团显然属于文学家群体的研究范畴。

在中国古代文人结社史上,历时两百七十多年的明代被认为是全盛期,与近代辛亥革命时期、现代五四运动时期和当代改革开放以后并列为中国文学社团的四大繁盛阶段。笔者研究发现,明代有文献记载的文人结社至少有930家,甚或在“千数以上”[3]673,其中社事地点明确可考者有645家,当我们以文学地理学的视角来考察这些社事时,就会发现它们在地域分布上有着一些显著的特征。

一、明代文人结社的地理分布状况

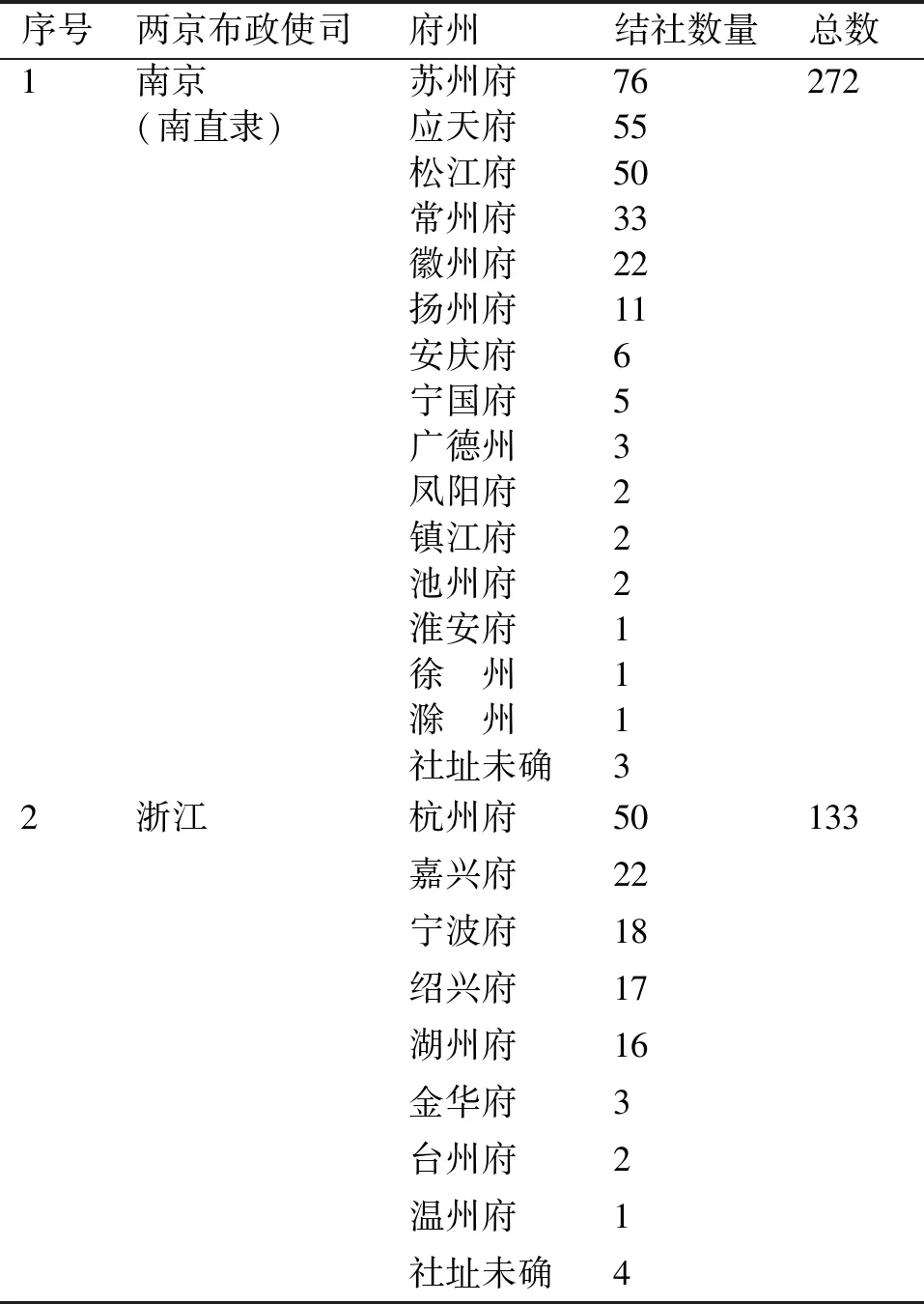

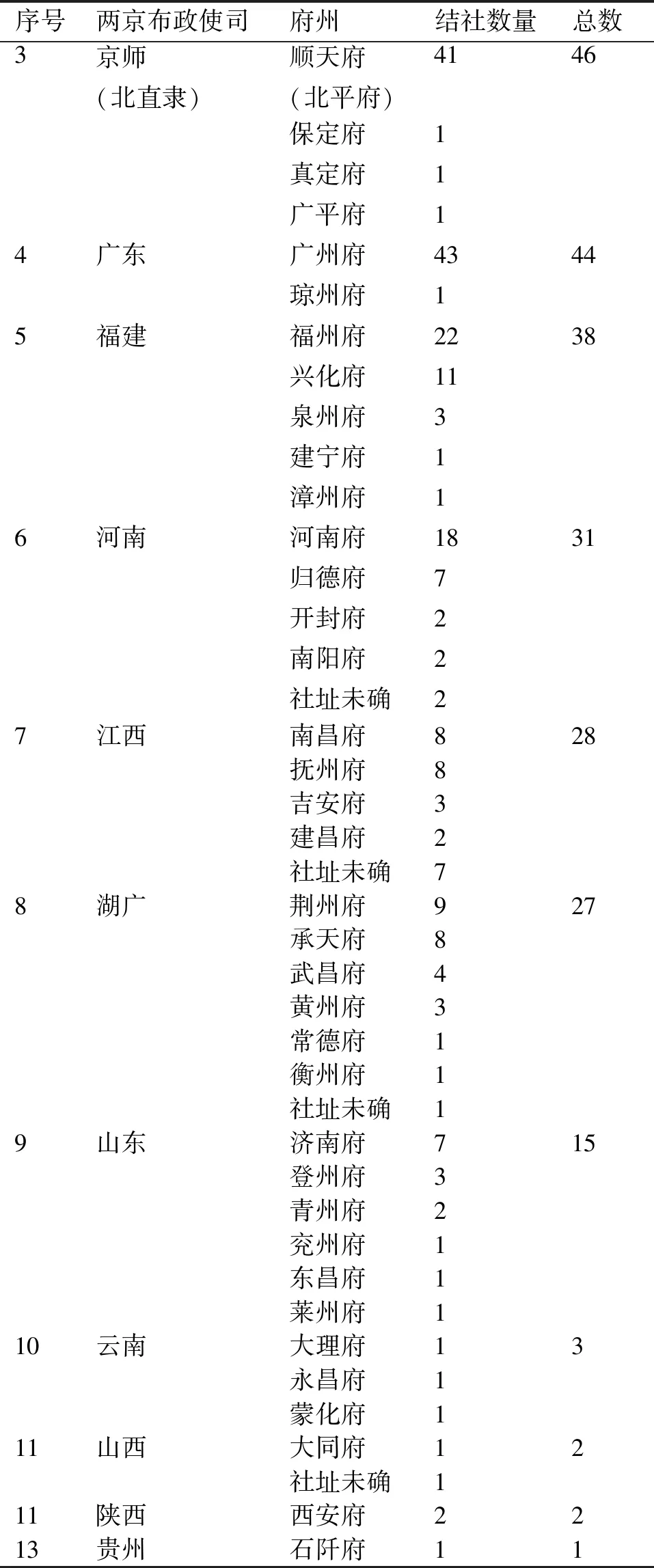

依据明代行政区划,两京十三布政使司的文人结社分别为:京师(北直隶)46家、南京(南直隶)272家、山东15家、山西2家、河南31家、陕西2家、江西28家、湖广27家、浙江133家、福建38家、广东44家、云南3家、贵州1家。按照数量从高到低的顺序,明代(含南明)各府文人结社的具体情况如表1所示①:

表1明代各府文人结社情况表

续表1:

序号两京布政使司府州结社数量总数3京师(北直隶)顺天府(北平府)4146保定府1真定府1广平府14广东广州府4344琼州府15福建福州府2238兴化府11泉州府3建宁府1漳州府16河南河南府1831归德府7开封府2南阳府2社址未确27江西南昌府828抚州府8吉安府3建昌府2社址未确78湖广荆州府927承天府8武昌府4黄州府3常德府1衡州府1社址未确19山东济南府715登州府3青州府2兖州府1东昌府1莱州府110云南大理府13永昌府1蒙化府111山西大同府12社址未确111陕西西安府2213贵州石阡府11

二、明代文人结社的地理分布特点

由表1所反映的数据来看,明代文人结社在地域的分布上特点非常显著,其中以下三个方面尤为突出。

二是分布点多。在整体结社数量庞大的前提下,各个地方几乎都形成了自己的社事活动中心。有的地方是一个中心独大,如京师(北直隶)的顺天府、河南的河南府、山东的济南府、安徽的徽州府、广东的广州府等,都占据着当地社事数量的一半以上甚或绝大部分,是绝对的结社中心。有的地方会形成两个中心并列,如福建的福州府与兴化府,各有22家和11家结社,是明代福建地区结社数量最多的两个地方,合占结社总数的85%以上。江西的南昌府、抚州府和湖广的承天府、荆州府情况与此类似。有的地方则形成多个中心鼎立,这方面以浙江和江苏最为典型。明代浙江共有结社133家,其中杭州府50家、嘉兴府22家、宁波府18家、绍兴府17家、湖州府16家,合计占结社总数的90%以上,其他各府仅有零星分布。江苏的情况更为特殊,在明代江苏尚未单独划分省治,若以今天的行政区划来看,共有结社228家。其中苏州府76家、应天府55家、松江府50家、常州府33家、扬州府11家,合计为225家,而且每一府地的结社数量都比较多,可以说是全面繁荣、多点开花,其他地方仅镇江府和徐州直隶州有少量结社。在全国的地理版图上,北至京师,南至广州,东至济南,西至荆州,都分布有结社中心,尤以中原腹地和江南地区较为集中。这种多点分布的局面既是结社繁盛的结果,也更加带动了结社之风在全国各地的盛行。

三是南多于北。如果以长江为分界线的话,江南的结社明显多于江北。“江南”作为一个地理概念,所涵盖的区域范围一直有所变化,就一般意义来讲,主要是指长江中下游的南部地区,自东往西依次包括今天的上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖南等地④。在这些省市中,仅南直隶(相当于今天上海、江苏和安徽地区)就有272家结社,浙江也有133家,合计405家,占总量的60%以上,如果算上江西、湖南,就会超过70%。即使“江南”是狭义理解的“八府一州”[11],即苏州府、松江府、常州府、镇江府、应天府(江宁府)、杭州府、嘉兴府、湖州府和太仓直隶州,其结社数量也有304家,合占全国结社总数的47%以上,其中尚不包括太仓直隶州的结社情况。而如果“江南”指的是“长江以南”,则至少还应当包括今天的福建和广东,其结社总量将远远超过80%。在一些横跨长江两岸的地区,江南与江北的结社数量也呈现出这种明显的差异。比如江苏,江北的淮安府1家、扬州府11家、徐州1家,而江南的应天府(大部分面积在长江以南)55家、苏州府76家、常州府33家,仅镇江府2家。安徽的情况与此类似,江北的凤阳府2家、安庆府6家、滁州1家,江南的徽州府22家。

三、明代文人结社地理分布特点的成因

一种文化现象的生成总是受到多种因素的制约。曾大兴先生认为“文学重心的分布大体呈现为四大‘节点’,即京畿之地、富庶之区、文明之邦与开放之域”[12]556。明代文人结社在地理分布上的特点,也与经济(富庶之区)、政治(京畿之地)、地理(开放之域)以及人文(文明之邦)等诸多因素密切关联,正是在这些因素的共同作用下,才形成了明代文人结社的地域分布形态。

首先是经济因素。经济水平的提高,可以为文人结社提供各种费用,也只有生活富裕之后,人们才有闲暇时间和从容心境来开展结社活动。弘治年间,茶陵派领袖李梦阳回忆自己与友人的交往颇能说明这个问题:“是时,国家承平百三十年余矣。治体宽裕,生养繁殖,斧斤穷于深谷,马牛遍满阡陌。即闾阎而贱视绮罗,粱肉糜烂之,可谓极治然。……盖暇则酒食会聚,讨订文史,朋讲群咏,深钩赜剖,咸得大肆力于弘学。”[13]475明中期以后,商品经济逐渐繁荣,孕育出带有资本主义性质的生产关系,“在中国古代经济发展史上开创出一个崭新的局面”[14]3,文人结社也就风起云涌般地盛行开来。从全国范围来看,文人结社最为兴盛的地方往往是经济较为发达的地区。如中原地区:“北下卫、彰,达京圻,东沿汴、泗,转江汉,车马之交,达于四方,商贾乐聚,地饶漆、絺、枲、紵、纤、纩、锡、蜡、皮张。”[15]59湖广地区:“鱼粟之利,遍于天下,而谷土泥涂,甚于《禹贡》……其民寡于积聚,多行贾四方,四方之贾,亦云集焉。”[15]460长江中下游地区:“百货所聚,其余各郡邑所出,则湖之丝、嘉之绢、绍之茶之酒、宁之海错、处之瓷、严之漆、衢之桔、温之漆器、金之酒,皆以地得名。”[16]东南沿海地区:“广城人家,大小俱有生意,人柔和,物价平……以故商贾骤集,兼有夷市,货物堆积,行人相击,虽小巷亦喧填,固不减吴阊门、杭清河坊一带也。”[17]43-44由此能够看出,中原的开封、洛阳,湖广的武昌、荆州,江南的杭州、苏州、嘉兴,沿海的福建、广州等,都是结社活动极为频繁的城市。

其次是政治因素。政治对于文人结社的影响既深且巨,表现在社事的空间分布上主要是在结社地点的选择上。作为全国的政治中心,京畿之地总是文人结社较为集中的地方,比如洛阳,在唐代就有香山九老会,宋代又有耆英会。京师为清朝首都,据最新考证结果,清代京师共有结社70余家⑤,不可谓不盛。在明代,永乐以后定都北京,因而顺天府的结社活动也就比较频繁,先后有“三杨”结社、李先芳结社、王世贞诸人结社、“三袁”结社、钱谦益结社等,几历有明一代而未绝。同样道理,各地的政权中心也往往是当地结社比较多的地方,浙江的杭州、福建的福州、山东的济南、河南的洛阳、江西的南昌、广东的广州等,皆是如此。之所以出现这种局面,是因为这些府地作为政治中心,往往兼具着社会管理、商贸往来、文化传播乃至军事防御等多种功能,文人们出于各种原因而集聚在此,相互间切磋交流的机会大大增加,这就给结盟立社提供了契机。有的因躲避战乱而相聚结社,比如元末战乱,张士诚占据苏州,一时安定,乌程张羽“避地吴中”,“与高季迪、杨孟载、徐幼文、王止仲、张子宜、方以常、梁用行、钱彦周、浦长源、杜彦正辈结诗社”[18]15-16,这就是有名的北郭诗社;有的因同年交谊而相聚结社,比如成化二十三年(1487),长洲吴宽在京师“择正月二十日作同年会者”,“罄私情于一日之间”[19]532;有的因参禅念佛而相聚结社,如万历年间杭州人吴之鲸,与友人、衲子“共订澹社,为无言清坐之会”,“随意谈《楞严》、《老》、《庄》,间拈一题为诗”[20];有的因科举考试而相聚结社,如崇祯元年(1628),太仓张溥、松江杜麟征等人以乡荐至北京,“偕游燕市,获缔兰交”,“倡燕台十子之盟”[21]458,而南京的国门广业社前后共有过五次集会,其中前四次均为乡试之年。诸如此类,不一而足。

再次是地理因素。中国文人早就有优游山水、陶冶情性的传统,所谓“知者乐水,仁者乐山”即是对此的最佳表述,而兰亭流觞、金谷宴集则是追求山水之乐的典型活动。加之结社是一种群体性行为,就更加注重社事地点的外部环境,青山秀水、佛寺园林自然成为首选之地⑥。中国幅员辽阔,地形地貌多种多样,再加上建筑艺术高超,因而风景佳处数不胜数,比如杭州西湖,“淡妆浓抹总相宜”的绝美风景吸引着无数文人、骚客、僧侣、闺秀,自宋代释省常结白莲社后,社事一直长盛不衰,仅有明一代先后就有耆德会、会文社、恩荣会、归荣雅会、西湖文会、湖南吟社、西湖社、孤山吟社、西湖八社、西湖秋社、西泠社、放生社、小筑社、攻玉堂社、读书社、一社、萍社、西湖大社、登楼社、雪社、陶社、西泠十子社、北湖吟社等,将近50家结社[3]610,数量达到惊人的地步。所以里人田汝成《西湖游览志余》就说“宣德、正统间,海内熙皞,而杭州尤繁盛,士庶燕会,雅而弗淫”[22]314,《杭州府志》亦载:“硕德重望,乡邦典型,酒社诗坛,太平盛事,吾杭士大夫之里居者,十数为群,选胜为乐,咏景赋志,优游自如。”[23]其他地方的景象可能不似西湖如此繁盛,但情况也与此相类。济南的大明湖、苏州的诸多园林、嘉兴的太湖、福州的乌山、广州的罗浮山等,都是文人们登高览胜、临水赋诗的绝佳胜地,社事活动也就卓为频繁。有些地方甚至还专门为此修建了结社场所,如广州的凤台诗社、无锡的碧山吟社、西湖的湖南吟社等。即使是在结社数量不多的地方,社事地点的选择也多以风景秀美为主要考虑因素。山阴唐肃等人因事谪居安徽凤阳,在濠水之滨“相与结诗社”[24]50;黄冈何闳中出任云南澜沧兵备道,也是选择在洱海东城“葺庐结社”,“寄情诗酒”[25]173-174。

最后是人文因素。文人结社是一种文化现象,当地的人文氛围至关重要,结社繁盛之地,多为人文隆盛之区,正说明两者之间的紧密联系。人文因素对社事活动的影响一般有两种情况。一种是当地文统悠长,历史积淀深厚。比如吴中地区⑦,早在西晋时便有著名文学家陆机、陆云,并称“二陆”;初唐时张若虚、贺知章、张旭、包融因文学成就突出而被誉为“吴中四士”;从南宋开始更是人才辈出。清人朱彝尊就说:“汴宋南渡,莲社之集,江湖之编,传颂于士林,其后顾瑛、偶桓、徐庸所采,大半吴人之作。”[26]88有学者作过统计,“长江流域的文学家,则以吴文化区(今之江苏、上海两省市地)为最多,达1484人”[12]553。到了明代,吴中地区的人文更盛:“北郭十友、中吴四杰,以能诗雄视一世,降而徐迪功颉颃于何、李,四皇甫藉甚七子之前,海内之言诗者,于吴独盛。”[26]所以有明一代,苏州及其附近地区的结社异常繁盛,在所有府(直隶州)中社事数量最多。另一种情况是当地人文发展至明代特别兴盛,文人活动极为活跃。比如湖广地区,在今天可考的明代作家就有700余人⑧,最新《中国文学家大辞典·明代卷》共收明代作家3 046人,其中湖广作家有129人⑨,像李维桢、袁宏道、钟惺、谭元春等人都是明代文坛的翘楚,杨涟、张居正的影响则主要在政治上,而江盈科、李腾芳、吴国伦、魏裳、杜濬、释如愚等成就与影响稍次的人物更是数量众多,至万历以后还形成了公安、竟陵两大文学流派,在全国产生了广泛的影响。所以,明代湖广地区的结社也相当活跃,表1仅列27家,而实际数量远不止于此,仅据李维桢《大泌山房集》记载,就有将近20家结社[27]。虽然集中所记并非全部是湖广地区的社事,但此集刻于万历三十九年(1611),也就是说万历以后的社事都不在其中,而万历以后才是湖广人文最为昌隆之时,也才是明代乃至整个中国古代文人结社最为繁盛的时期。有学者研究发现,仅万历期间形成和壮大的公安一派,就先后组织过30多次结社[28]3,足见明代后期湖广地区社事的繁荣景象。

从文学地理学的角度来说,文人结社的地域分布形态是对作家活动的地理考察,可以直观地看到作家群体的静态分布图景。这有助于掌握作家群体的空间分布状况,为进一步研究作家在本籍文化和客籍文化双重影响下的文学创作提供参考依据。对于中国古代社团的研究,长期以来侧重于对社团发展的历时描述,或者在“结社史”视角下进行结社的事实考订与理论阐释,从地理空间的角度观照结社活动则是一种新的视角。本文尝试将人文地理学、文学地理学引入文人结社的研究领域,以期在以往的古代社团研究思路上有所突破,还请学界方家赐教。

注释:

① 此表引自拙文《明代文人结社地域分布表》,摘引时根据统计数据和后文论述需要对原表作了适当调整。参李玉栓《明代文人结社考》附录二,中华书局2013年版,第605-611页。

② 事见杨慎《北岩饮客》《孟秋北岩招题即事》《紫房诗会,章后斋、熊南沙别馆所招因简》等诗作,杨慎《升庵集》,王文才、万光治整理,天地出版社2003年版。

③ 分见田秀栗《(光绪)泸州直隶州志》、冯任修《(天启)新修成都府志》、朱之洪《(民国)巴县志》、王麟祥《(光绪)叙州府志》等,《中国地方志集成·四川府县志》,巴蜀书社1992年版。关于四川文人结社情况,可参黄梅、李玉栓《明代西南地区文人结社现象考述》(载《成都大学学报》2019年第6期)和黄梅《明代四川诗文作家研究》第八章(上海师范大学2019年博士学位论文)等。

④ 在这些省市中,江苏北部、安徽北部以及江西北部的少部分地区处于长江以北,为便于统计和论述,在此均作整体看待。而根据后文论述,这些江北地区本身结社数量也较为有限,对于统计结果的影响可以忽略。

⑤ 参李雯雯《清代京师文人结社研究》下编,上海师范大学2019年硕士学位论文。

⑥ 结社地点即“社地”“社所”与“社名”“社长”“社员”“社约”“社会”共同构成中国古代文人结社的六大要素,而在社地的选择上,历代文人结社都比较集中于京畿之地、富庶之地、景秀之地和游冶之地。参李玉栓《中国古代的社、结社与文人结社》,《社会科学》2012年第3期,第181页。

⑦ 作为地理概念的吴中地区,一般是指以吴县为中心、包括苏州府所领诸县邑在内的地域范围,而文化学意义上的“吴中”范围要更大一些,大致可以理解为“吴地的中部地带”,甚至包括今天上海的部分地区。

⑧ 参张晶晶《明代湖广作家研究》,上海师范大学2017年博士学位论文(未刊)。

⑨ 统计数据依据李时人《中国文学家大辞典·明代卷》,中华书局2018年版。