森鸥外《半日》的家庭伦理书写

蔡 蕾

(1.同济大学,上海 200092 ;2.浙大宁波理工学院,浙江宁波 315000)

在日本近现代文学史上,森鸥外被推崇为明治文学的巨擘,与夏目漱石、芥川龙之介并称为日本近代文学三大文豪。1909年,森鸥外在发表“留德三部曲”时隔近20年之后重返文坛,相继写了一系列现代题材的小说。其中,当年3月在杂志《昂》上发表的小说《半日》,被誉为“森鸥外的第二处女作”[1]5,这部作品揭开了鸥外文学“丰熟时代”的序幕。《半日》是作者第一部脱离雅文体而用现代口语体所写的小说,在诙谐幽默的文字中充斥着强烈的矛盾冲突色彩。这部作品“如此直白地描绘出一个对婆婆喋喋不休抱怨、口无遮拦的媳妇形象,在日本近代文学史上也是史无前例的”[2]37,因而自发表后不仅作品本身,连作家的家庭私生活也受到了广泛关注。在日本学界围绕《半日》的研究,主要涉及小说的主题研究、叙事手法与文本结构论、人物形象论、作品论等方面,众多的先行研究视角多元、成果丰硕。

作为广泛涉猎各项领域的文学大家,森鸥外将丰富的人生阅历与深刻的思想转化为艺术文字,创作出许多意蕴深远、耐人寻味的文学作品。他在创作中充分展现政治、哲学、社会和文化的同时,也表现出了鲜明的道德倾向,企图“在非近代的传统伦理中寻找近代化的支撑点”[3]4。从文学创作角度而言,作家之创作,既关系到外在的伦理规范,也有内在的心性主体的道德诉求。因此,本文拟以这篇目前在中国学界尚鲜有关注的、以描写家庭纠纷为核心内容的《半日》为研究对象,首先立足文本,观察作品中所涉及的各种家庭伦理现象和道德现象,辨识作家的文学叙述所呈现出的特殊历史与时代;其次结合传记研究,考察作品中所隐匿的作者的现实家庭,从而推论作家叙述家庭伦理道德现象时,其内在的伦理关切、道德意识、价值取向以及这些精神、情感因素与时代、历史、文化之间呈现出的共振关系。

一、“家”的隐喻

“家”是日本社会中长期存在的基本社会单位,是日本文化个性形成的源泉。日本的 “家”是以保持和继承家产家业为目的、以家名的延续为象征、由父—子—孙这样的男子直系亲属继承的独立的社会单位[4]15。传统的日本家族制度在伦理方面的体现,主要贯穿于家族当中各个方面的“父权家长制”。明治维新后,虽然日本的近代化进程发展迅速,在政治上逐步形成了代表大地主大资产阶级的军国主义新官僚的统治,但在其社会内部仍保留着大量的封建残余。“日本自我的近代性以某种社会纽带联结的场所首先是家庭,这种家庭保留着相当多的日本封建道德制的残余,成为在新时代里压抑自我觉醒的最大障碍”[5]29。《半日》中所涉及的家庭伦理现象,在水火不容的婆媳矛盾之间有两大争议点,即“理想之家”的构成与“财政权”的把控。因此,本文的第一部分,将对以上两者进行剖析,并探寻其与时代、历史、文化之间所呈现的伦理审思。

(一) “理想之家”的构成

小说的男主人公,身为明治社会大学教授的高山博士,父亲是低级官吏,原生家庭经济拮据,却毫不吝啬对长子的培养。可以说,高山家族寄望于教育以实现子孙出人头地、光耀门楣的理想,无疑深受当时“立身出世”主义的影响。明治初期,日本政府为了尽快与西方接轨,相继颁布倡导“官武一体,以至庶民,各遂其志,勿使人心倦怠”的《五条御誓文》(1868)以及“学问乃立身之财本”的《学制被抑出书》(1872),打破以往的“身份芥蒂”,大力鼓吹“实力相应”时代的到来[6]35。福泽谕吉的《劝学篇》颇受推崇,政府大力倡导民众通过实学来实现“为国尽忠,光宗耀祖”,对天皇(国家)的“忠”与对父母(家族)的“孝”被完美挂钩。高山博士的成功正是“立身出世”主义的完美演绎,出身贫寒,却依靠父母的支持与自身的努力,获得了崇高的社会地位。而高山博士亲子和睦、奋发向上的原生家庭,正是日本传统儒教“理想之家”的构成,以整个家庭作为“家”的基本单位,尤其强调家族主义,把“孝行”和“忠节”作为人伦的最主要道义。含辛茹苦将博士抚育成才的母亲正是日本传统儒教家族的典型代表,对高山博士来说,对母亲的“孝”,是支配世间一切的观念。因此,在“理想之家”这一基本家庭伦理观上,博士与母亲是融为一体的,他们奉行家族的昌盛、赓续,家族的荣耀,依靠的都是血缘和家族精神的代际相传。子承父业所承继的,除财产、身份以外,还有家族的理想和对家族价值的认同。个人的存在,从来不是以个人为目的,而是以家族整体利益为目标。

然而自明治四十年代起,尤其是日俄战争后,日本社会中家族主义与个人主义两种截然不同价值观的对立开始逐渐显露,新闻媒体也开始关注这种源于新旧价值观、婚姻观的对立而造成的各种新型社会问题。小说主人公的妻子就是在和博士截然不同的家庭环境中成长起来的。《半日》中的妻子,与夏目漱石在《道草》中所描写的健三的妻子阿住,两人的成长环境颇为相似,都是呼吸着自由主义的空气茁壮成长起来的[7]112。在当时的社会民法中还有妻子必须无条件服从夫家的规定,但作品中博士的妻子在出嫁时,其父却宽慰她要是觉得不开心,随时可以回来,而这正是新型个人主义婚姻观的典型言论。小说中描绘了妻子对婆婆的种种不满,当博士询问妻子为何只称呼母亲为“那个人”时,妻子的回答耐人寻味,“我到这儿来是做你妻子,不是给她做女儿的”[8]50。在妻子的理念中,嫁给博士并不等于嫁给博士的家庭。由此可见,妻子期望近代个人主义“理想之家”的构成,以夫妻为单位,并不包括丈夫的其他家庭成员。“从某种意义上看,这是一种极其近代的婚姻观。在妻子的愿望和不安下,潜藏着明治这一时代烙印中女性鲜明的自我。”[9]151妻子的家庭伦理观念,更符合当时被逐步灌输导入日本社会的西方新式家庭理念,重视小家庭,是与当时日本传统儒教家庭观的最大差别。妻子所期望的“理想之家”,是以西方文化价值观为核心,以夫妻为单位,具有近代个人主义色彩的家庭理念。这与博士及其母亲所一贯秉持的传统儒教,强调家族主义以“孝”为先的家庭理念必然发生冲突,双方“理想之家”的构成上,这一基本家庭伦理观念的对立是婆媳矛盾的根源所在。

(二)财政权的把控

如果说“理想之家”的构成这一基本家庭伦理观念的对立是婆媳矛盾的根源,那么高山家财政权的把控问题,就是婆媳矛盾触及现实的核心。小说中的高山家族,遵循日本传统的“父权家长制”,由于父亲的离世,身为长子的博士成为了“一家之长”。那么在博士娶妻后,按照惯例,家中的财政大权理应由博士或其妻子来掌管。根据大日本女学会编纂的《妇人宝典》第二卷“家事管理”篇记载,从明治三十年代后半期开始,在一般的日本家庭,均由妻子负责家中大小事项的管理,包括对丈夫薪金的管理与经营。在“财产整理”篇中,有主妇“应杜绝浪费,存余财,善储蓄,或购股券、公债等,活用利息,增加收入”的职责;对于家庭中母亲“应对主妇的家计运营情况承担背后监督的责任”[10]52。但是,高山家的财政却一直由母亲管理,因此妻子才向博士抱怨婆婆无论如何都要把钱抓在自己手中。然而在作品中,作者巧妙地回避了妻子和母亲正面交锋的场景描写,博士的母亲在作品中几乎没有露过正脸。关于其立场、想法和主张,均由博士或小说的旁白来侧面塑造。对于财政大权的掌控问题,同样是由博士来为其母亲辩护。博士的辩护之辞概括而言,包括如下几个方面:

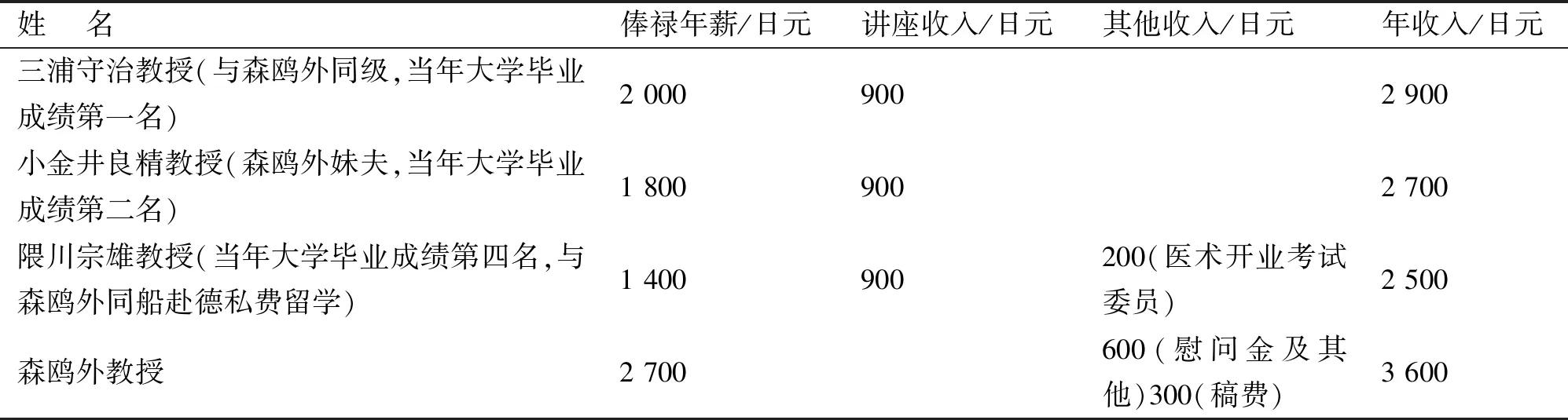

其一,对于妻子一直非常在意的家庭财政大权的掌控问题,博士却认为“管钱这种事算不了什么”。博士的年薪加上讲座酬金,总共是2 700日元。小说中的这一数字到底是多是少,类比作品发表当年大学教授的年薪情况,孰轻孰重即可有所窥探(见表1)。

表1 1909年部分教授年收入情况统计[11]48

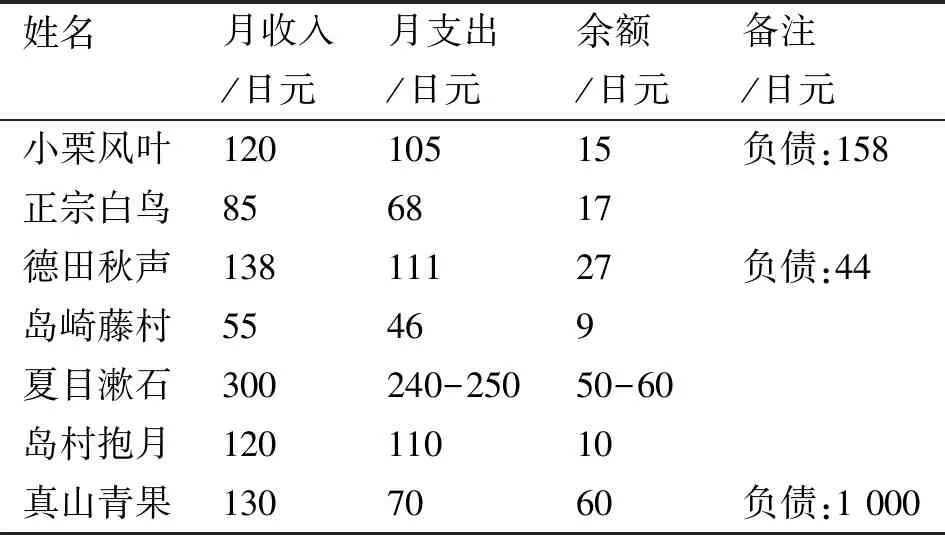

可见,作为文学大学教授的高山博士,其年收入与同时代的医科大学教授相比不分伯仲。而作者森鸥外,作为当时已升任陆军军医总监、医务局局长的政府高官,年收入更是高达3 600日元,月均300日元,而同年部分文人的收入情况与教授相比,则有较明显的差距(见表2)。

表2 1909年3月部分文人月收支情况统计[12]67

参照以上数据,只有夏目漱石月收入300日元,与森鸥外持平。而小说中高山博士的年收入2 700日元,月均计算也有225日元,远超上述表格中除漱石外的所有文人。如此类推,高山家的收入在当时社会中至少也算中高级阶层,对每年这样一笔为数不少的财产的管制,又怎会如博士所说“管钱这种事算不了什么”。很明显,博士为了安抚妻子,彻底弱化了家庭财政掌权的意义。

其二,博士直接否定了妻子的财政管理能力,强调母亲既能做到节俭又不失体面的出色的管钱能力,企图从侧面论证由母亲把持财政大权的合理性。但是,通观全文,妻子从头到尾没有提出过由自己来管钱,妻子认可由博士来管钱,遇事和自己商量即可。可见,博士对于“应该由谁来管钱”这一问题中心点偷换了概念。而妻子不愿意管钱的想法,一方面,可能基于对自身财政能力的不自信,亦可视为对丈夫的一种妥协;另一方面,财政大权的把控者才是家庭中拥有实权的代表,但妻子却对此并不追求,在其内心只要夫妻同心协力就心满意足,这也符合妻子所一直憧憬的夫妻二元一体的近代个人主义家庭观念。

其三,出自孝子之“心”的禅让心态,博士自认无法回收被母亲视作乐趣的财政掌控权,以此作为对父母养育恩情的回报。可是,这对于并没打算当“女儿”的妻子而言毫无说服力。在博士的辩解中,对曾经亲子和睦、奋发向上的家庭的怀念之情频频出现,然而这曾经美好的家庭环境是建立在所属成员都是直系血缘、具有相同家庭观念的基础上,而家庭理念截然不同的妻子的加入,使原生家庭的结构必然会发生动摇,固守原地、追怀往事,并不能解决现实中的各种矛盾。不仅如此,博士还规劝妻子应耐心等待母亲放权,然而母亲却寻找了种种理由,丝毫没有放弃管钱的打算。可见,孝子之“心”既不能感化家庭理念完全不同的妻子,亦不能削弱母亲对权利的渴望。博士明知母亲对家中财政大权的执着,却依然规劝妻子耐心等待,不难看出,这仍是博士的权宜之计。

不仅如此,当夫妻双方的争执内容牵扯出博士偷立遗嘱的问题时,尽管博士自诩遗嘱“公平合理”,但妻子对遗嘱的内容甚至连立遗嘱这一行为都毫无所知,可见博士当初不要说商量,甚至完全没有知会过妻子。而且立遗嘱一事乃源于母亲的授意,在家庭财产的处理上,母子二人完全将妻子排除在外,不管妻子如何诉说,博士永远站在母亲身边,保持严守高山家族的姿态。尽管博士曾经出国留洋,受到过西方文化的些许浸润,然而其骨子里所固有的“孝”凌驾于任何西方文化价值观之上。因此,在长期水火不容的婆媳交锋中,一直使儿子永远守护母亲的,无疑就是在当时的日本社会中占据主导地位的牢不可破的传统儒教“家”的隐喻与象征。

夫妻双方的唇枪舌战,貌似飞扬跋扈、咄咄逼人的妻子占据上风,然而她纯感性的、欠缺条理的攻击,总能被博士有条有理、绵里藏针的“正规部队”一一化解。小说在家庭内部封闭空间中屡次刻画的座钟滴答声,意味着夫妻双方的休战,也意味着妻子的落败。在与丈夫屡战屡败的争辩中,始终拿不出解决对策的妻子,最终只能把注意力放在母亲的生辰八字上。尽管妻子憧憬近代夫妻二元一体的家庭模式,但其对近代家庭观念的理解并不深刻,从小自由成长的家庭环境也不是当时社会的主流模式,妻子所憧憬的“理想之家”,或许只能在其本家得以实现。当丈夫与婆婆同心协力固守传统的儒教家庭模式,所憧憬的新型家庭理念又缺乏相应的社会基础时,妻子就会彻底自乱阵脚,并试图利用非近代性的迷信观念绝地反击。近代性与非近代性和谐共存的妻子,就是在当时日本社会中开始崭露头角但尚不成熟的近代个人主义的“家”的隐喻与象征。

综合上述,作品中所涉及的家庭伦理现象,在水火不容的婆媳之间,“理想之家”的基本家庭伦理观念是双方矛盾的根源,而“财政权”的掌控,又是双方触及现实的最核心问题。在当时的日本社会中,占据主导地位的是以整个家庭作为“家”的基本单位,强调家族主义,以“孝”为先的传统儒教的家庭观念,博士的母亲就是这牢不可破的传统儒教的“家”的隐喻与象征。而在当时以西方的新式家庭理念为蓝本,强调以夫妻为单位、向往个人自由平等的近代个人主义的家庭观念尚处于萌芽阶段,社会基础的欠缺与个人思想的局限,使这种新型的近代家庭理念尚处于襁褓中,博士的妻子就是这刚开始崭露头角且尚不成熟的近代个人主义“家”的隐喻与象征。

二、主人公的“个人”逸出

母亲与妻子,分别作为当时社会两种不同属性“家”的隐喻与象征,两者的对抗与冲突构成了作品中所涉及的家庭伦理现象的两大争议点。身处婆媳矛盾夹缝中的主人公高山博士,是一个既熟知西方近代思想,拥有近代个人主义的价值观念,又秉持日本社会传统儒教伦理观念的人物。可以说,在博士身上,体现出母亲和妻子各自特点的交融。从小接受的日本传统儒家教育,身处在强调家族主义、以“孝”为先的家庭环境中,造就了他秉持日本社会传统儒教伦理观念的一面;而博士的出国留洋、学成归来,也意味着他曾深受西方文化浸润、对西方近代思想的熟知与拥有近代个人主义价值观的另一面。因此,在主人公与母亲几近同步的家庭伦理观中,亦有其从传统社会中散逸出的“个人”。本文的第二部分,将侧重考察身处婆媳矛盾中心位置的主人公高山博士的“个人”,并探寻其背后复杂的社会性因素与意识形态领域的认知差异。主人公从传统社会中所逸出的“个人”,包括以下三方面。

1.“家”先于“国”。作品中细节刻画的时间节点“孝明天皇祭”历来是研究热点之一。所谓“孝明天皇祭”,意为当天是明治天皇父亲的忌辰,官员都要进宫表达对先帝的孝意。许多研究者都将这一特殊的祭奠与国家的“孝道”关联,“《半日》正是在崇尚孝道的国家,在这崇尚孝道的家庭,在这崇尚孝道的日子,就在这特殊的半天所发生的故事”[13]13。根据森鸥外《帝谥考》,“孝明”出自中国《孝经》“明王事父孝,故事天明;事母孝,故事地察”,意为“圣明的君王侍奉父亲很孝顺,所以明白天道;侍奉母亲很孝顺,所以明察地道”。贯穿并统摄《孝经》的正是“以孝治天下”的孝治思想。孝治思想的提倡奠定了日本的孝道文化,也为当时社会的传统伦理规范提供了依据。在日本的传统伦理观念中,是把“忠”作为最高的“德”,把“孝”附属于“忠”之下[14]71。然而就在这“崇尚孝道”的特殊日子,博士仅仅因为听到妻子想带着孩子外出的要求,就立刻称病取消了进宫参加活动的安排。在博士潜在的伦理意识中,已经从本来更该对国家“尽孝”的精神中脱离出来,“家”先于“国”,博士所秉持的“孝道”,当国家与家庭发生矛盾时,更重视的是对家庭、对母亲的“孝道”,其对母亲的“孝”凌驾于其他任何理念之上。

2.对妻子的“热”与“冷”。作品中数次涉及主人公赞叹妻子美丽容颜的描写,将抽烟视作唯一乐趣的博士,宁愿忍受廉价的雪茄也会给妻子买昂贵的进口化妆品。在新婚时,博士曾抱着花束回家送给妻子,这在当时保守的社会背景下是典型的西洋式浪漫。博士也曾望月触景,期待与妻子以景传情,这又是典型的东方式暧昧情愫。另一方面,同样在他们的新婚期,当妻子向其诉说听到钟声就会心烦意乱时,博士却无法领悟这是新婚妻子的撒娇。对于嫁入观念截然不同的家庭,把丈夫当作唯一依靠,只能向丈夫诉说委屈与无助的妻子,博士并不能感同身受,只会依靠脑中既存的医学认知去判断妻子的神经问题,而无法体谅妻子的内心世界。这一细节在同时代的文学作品中也经常出现,岛武郎《一个女人》中最终走向毁灭的叶子,夏目漱石《道草》中患了歇斯底里症的阿住,和博士的妻子一样,都是拥有部分近代个人主义价值观的新女性。小说中的男性,当面对这些拥有较强自我主张的新女性的言行与他们的利益发生冲突时,都会把过错怪罪在女方身上,默认其精神出现问题。究其原因,这与当时社会中主流的传统大男子主义做派有密切关联。但是,同样在《半日》中,妻子父亲则认为需要专家的诊断才能判断是否为精神病患者,这种基于实证研究具有近代医学观点的言论,可以看作是作者对作品主人公主观判断的一种反省。

3.对新兴事物的接受与排斥。睡前陪伴在枕边的粗装洋书,外出时随身携带的西洋诗集,乃至七岁女儿玩耍时常看的西洋杂志画片,寓意主人公与西方文化不可分割的日常生活。然而主人公也有对新兴事物(妻子)排斥的另一面。其名字高山峻藏,就颇显作者的良苦用心。在日语中“峻”有“既高又大,但稍显僵硬”的含义,搭配姓氏“高山”时,“峻”通常取自“峻拔雄健”这一四字熟语,含有“高高在上、神圣不可侵犯、极为险峻的山峰”之意,再与“藏”结合,常有“对己高标准严要求,努力成为常人只可仰视不可比肩的杰出人才”之意。由此,一个极为自律、高高在上、不轻易与世俗为伍又稍显古板与僵硬的高级知识分子形象呼之欲出。主人公的不善交际、对宴会与艺妓的反感,特别是作品中呈现特写的博士每天秩序井然、像茶道仪式般的洗漱过程,正是他古板、自律与僵硬的象征。可以说,博士的精神是在日常生活中极其细微的秩序中逐渐形成的。因此,博士需要在自己确立的、日常有序的框架体制内认知和生存。对博士而言,妻子是完全脱离日常的传统的儒教社会伦理秩序存在,这超出了他正常认知和理解的范围。

概而言之,主人公的“个人”从传统社会的逸出是个相当复杂的历史现象和社会学现象。就其特殊性而言,与当时明治维新的社会剧变、留洋风潮的兴起、近代启蒙运动对传统社会制度的抨击等多重因素有关。小说的主人公就是一个新旧思想交织的双重性人物,他的“新”体现在他了解西方思想,拥有近代个人主义的价值观念,他与当时的社会环境刻意保持距离,洁身自好,对妻子也有东西方的浪漫,对国家的“孝道”并不以为然;他的“旧”体现在他的古板僵硬,秉持日本社会传统儒教的伦理观念,主张传统大男子主义做派,对母亲的“孝”凌驾于其他任何理念之上。1868年起,在明治政府的带领下,日本开展了明治维新改革,逐步跨入近代。像博士这样的知识分子在当时也属于一个特殊阶层,尽管出国留洋,在国外深受西方自由民主思潮的浸染,会不自觉地认同西方近代价值观念,但他们从小接受的日本传统儒家教育,使其体内的传统东方儒教价值观念根深蒂固。因此,在明治社会外在开化而内在封建的时代背景下,他们就不得不既顺应社会的潮流,又企图在顽固的社会风气中坚守自己的些许近代理念。作品中所描绘的夹在母亲与妻子之间艰难度日的主人公,是在当时率先有过文明开化经历的日本近代知识分子的象征。

三、森鸥外的价值取向与家庭道德意识

在诗人石川啄木的日记中,曾有如下记载:“今日看了《半日》。许算不上大作,却是一篇可怕的作品。无法想象,老师是以怎样的心境,才能将其家庭、其妻子如此描写出来。”[15]35这种将《半日》定位于作家自传性小说,完全将作品与自然主义小说划等号的看法,可谓当时评论的典型代表。在《半日》发表后,作品立刻成为了各类报道记事的热点,社会舆论也呈现一边倒倾向,在同情鸥外母亲峰子的同时,饱含对妻子志子的斥责,甚至有当时的社会名流夫人沙龙展开了对志子的批判。作品的发表,也确实令鸥外的妻子柳眉倒竖,志子不仅撕毁了被视为《半日》续篇的作品《一夜》,更提出在之后鸥外的所有单行本及全集中不得收录这篇作品的要求。直至1951年时隔四十多年后《鸥外全集》的问世,这篇作品才重新进入读者的视野。然而,森鸥外明知作品的发表必然会招致社会对其家庭的强烈关注和舆论对妻子的猛烈抨击,为何仍执意写作。本文的第三部分,拟结合传记研究,考察作品中所隐匿的森鸥外的现实家庭,从而推论其内在的价值取向、家庭道德意识以及作家遭遇困境时如何寻求突破的精神运动轨迹。

森鸥外可以说是日本近现代文学史上的特殊存在,一方面,他是政府高官,最后官至日本陆军部医务局长;另一方面,他又是小说家、评论家、翻译家、剧作家。在官场体制内对秩序的遵守和在文学创作中对自由的追求,构成了森鸥外精神世界中的双重矛盾。作为明治政府公派出国的精英代表,西方的自由民主精神给他深刻影响,长期的仕途生涯,调和与妥协又是其处事原则。与此同时,他从小接受的日本传统儒家教育,“为国尽忠,光宗耀祖”的思想更是根深蒂固。而“当时的日本近代社会,并没有从半封建状态中彻底脱离,并没有达到近代化的成熟”[16]214。因此,作为“时代的人格化”[17]310的鸥外,其自身也具有明显的“近代与反近代”的双重性价值取向。

1902年,森鸥外与原日本最高法院法官荒木博臣的长女志子结婚。正如森鸥外在给挚友的信中所说“这么大年纪的人却娶到了艺术品般的妻子”[18]145,志子的美貌远近闻名。一方面,鸥外与妻子的甜蜜轶事为人津津乐道。田山花袋曾提及鸥外于新婚当时“带领妻子游飞鸟山,如胶似漆,简直无法正视”。军医少将森岛侃一郎曾见到过身为医务局局长的鸥外与穿着和服的妻子,大白天手挽手从医务局走出去的情景。当时此事在陆军内部引起巨大轰动,陆军大臣寺内正毅曾评论“森君就是那样,别管他”。鸥外在日俄战争前线阵地寄给爱妻的信,“正由于你的正直与坦率,所以每当我看到你的信件时都能想象你当初写信的样子,真是很有趣。虽然有时候你的过分坦率会让人头疼,不过老实说,拥有这种性格真是一件好事”(1905.1.15),“信中附带的钱,给你和茉莉(鸥外与志子所生的长女,笔者注)买点自己喜欢的东西。但是,千万不要买容易吃坏肚子的东西呐”(1905.4.30)[19]99。这一封封充满爱意的信件,隐含了鸥外对妻子的切切深意,书信里的鸥外是短暂脱离了大家庭“磁场”的鸥外,也体现出其深受西方文化影响的自身“近代性”价值取向。

另一方面,在日常生活中留下了与妻子挽手同行,相依相伴的轶事,在出征战场的前线,又给妻子寄去情意绵绵书信的丈夫,同样是在日俄战争前夕,在奉命出征前所留的遗书中谴责妻子“虽与森於菟同住一处一年有余,却无端与其从不交谈,且无正当理由又拒绝与森峰子和森润三郎继续同住。对此三人均怀有恶意”[19]261,措辞严厉地剥夺了妻子所有的财产继承权。根据1898年民法修正案的条约,按照以往父权家长制为核心的纵向身份制度,重新规定了与身份相符的财产继承关系,即长男继承家业并单独继承家产,但同时该法律也完全抹杀了家族其他子女的继承权利。作为森家的一家之长,根据该条约出于对家族整体考量所写就的这封遗书,充斥着对妻子的强烈批判,是鸥外行使森氏家族家长权的典型生活写照,更是其重视家族主义,自身“反近代性”价值取向在家庭生活中的表现。

当然,与《半日》中主人公那封自诩“内容公平合理”的遗书相比,现实生活中的遗书,作者鸥外对妻子的非难程度更深,由此亦可推究当时的妻子与鸥外家人,尤其与婆婆峰子、继子於菟之间决裂到何种程度。妻子志子在鸥外日俄战争出征之际带着女儿茉莉返回荒木娘家,正式宣告与森家的分居。直至两年后,鸥外1906年凯旋返京后,2月13日才将母女接回森家。在这一天鸥外母亲峰子的日记中,有“志子这次和以前不同,变得柔和;茉莉很可爱,着实有趣”的记载。然而当志子对鸥外遗言的意外获知、峰子常年对森家财产权的把持、儿子不律感染百日咳的死亡等一系列连锁反应,志子与峰子的矛盾再次上升至顶点,在《半日》发表当年的峰子日记中,有鸥外被问及该如何缓和这一恶劣关系时,有“此事非人力所能及也”的记载[11]53。

既要维护森氏家族一家之长的身份,又不想与妻子决裂的鸥外,对这一自认为“非人力所能及”的事件必须要寻求一种全新的解决方式。由此,“以母亲与妻子之间的矛盾为题材,自我暴露式地描写了夹在母亲与妻子之间的主人公的苦闷心情”[20]86的小说《半日》横空出世。尽管小说的问世,不仅给妻子招致了舆论的强烈抨击,连鸥外自身亦遭到了军队长官的揶揄讽刺。然而,笔者认为,作者的创作意图并不仅仅如诸多评论家所言,“暴露自己的苦闷心情”仅是表面,作品的问世更有一石二鸟之意。作者通过对作品中妻子喋喋不休的抱怨和丈夫不厌其烦辩解的生动刻画,这种“公说公有理婆说婆有理”的戏剧性效果,一方面会令妻子在无意识中反省对婆婆的失礼举止;另一方面,更重要的则是通过作品中妻子毫无遮拦之口,将母亲在现实生活中仍然坚持的旧式家庭观念的种种弊端一一剖解,从而达到促进母亲自我反省的效果。无论是峰子或是志子,都是作品的忠实读者,尤其是作为当事人在阅读这篇颇具自传性效果的作品时,代入感会更强,感同身受之处也会更为强烈。鸥外对家族文化的反省与批评,是在制度与人性的辩证关系中展开的。作者不是把传统家族制度做简单的观念化处理,而是在制度和人性的交互作用中,揭示出制度恶与人性恶的隐秘关系。这正是作家叙述家庭伦理道德现象时的内在伦理关切所在。

尽管《半日》的问世使得妻子志子大发雷霆,森家的私生活也一度成为了当时公众的热门话题,然而作品发表后,恰如一剂猛药,使得剑拔弩张的婆媳关系出人意料地开始趋于缓和,在峰子的日记中,有“近日志子变得很老实,林太郎自身也很开心,应该是小说的缘故。最近每天志子和於菟相处融洽,茉莉四月开始上学(1909.5.21)”[21]95的记载。当然,这不仅仅是小说《半日》的功劳,更有现实生活中其他因素的合力作用。作品中令人感觉近乎歇斯底里的“恶妻”,其背后的模板志子此时已怀有身孕,在小说发表的两个月后,志子生下了次女杏奴。此外,鸥外为了尽量转移志子的注意力,采用引导其动笔写小说的方法,帮助妻子放松精神。在《半日》发表的一个月前,志子以自己的新婚生活为蓝本创作的小说处女作《波澜》经鸥外润色后在杂志《昂》上发表,文中以女性特有的细腻笔触描写了对当时较为敏感的婚后节育以及对鸥外前妻的感触。次年,志子又发表了短篇小说集《谎花》,内容包含了与鸥外的家庭生活、自己第一次失败的婚姻等基于生活经验的素材。在志子的小说中有许多鸥外朱笔修改的明显痕迹,没有鸥外的鼓励与引导,估计也就没有三年间共留下了二十余篇小说的出色女性作家森志子。尽管“非人力所能及”的森家水火不容的婆媳关系得以缓解的背后,隐含着现实生活中的各种因素,然而小说《半日》的间接影响,也是其中不可否认的一个重要因素。

1907年11月,鸥外升任陆军军医总监、陆军医务局长。尽管官运亨通,然而1908年至1909年的这段时间,对鸥外来说可谓心力交瘁。除陆军内部鸥外与次官石本新六的不和与冲突、家中母亲与妻子的矛盾外,1908年1月鸥外弟弟笃次郎突然死亡;2月出生才6个月的儿子不律因百日咳死亡;长女茉莉也因感染百日咳濒临死亡;鸥外自身亦感染轻度肺结核,在日记中难得出现了“病情加重”[22]91的字样。不仅如此,1909年2月2日,在赤坂八百勘举行的陆军记者招待会上,鸥外遭到东京朝日报社记者村山的突然袭击致使左手受伤。村山更是对鸥外放言,“尽管小池(鸥外的东大同学,前任医务局局长,笔者注)有点愚直,但你却是个没有诚意的家伙,只会阿谀奉承”[23]176。这给了鸥外极大的刺激,生活中越是多重磨难,反而越能激发鸥外的斗志。遇袭事件13天后,作品《半日》的文稿随即完成。此后分别以“撒豆驱鬼”习俗、赤坂的遇袭事件、妻子志子为蓝本,均可能源自鸥外亲身经历的小说《追摊》《聚会》《魔睡》等作品相继发表,逐步开启了鸥外文学的“丰熟时代”。长女森茉莉将鸥外比作一头狮子,一头强悍勇猛却孤独易怒的狮子[24]36。这头雄狮不仅能在顺境中乘风破浪、意气奋发、不断前行,在逆境中亦能忍辱负重、克己修行、伺机而动。没有现实生活中的多重磨难,也就没有作品《半日》的横空出世。正如席勒所言,艺术家“可以尽量表现痛苦,只要这无损于他的最终目的,不压抑道德上的自由。他必须把苦难的全部分量统统加在他的主人公或者他的读者身上,因为不然就很难说他们对苦难的反抗是一种心灵的行动,是积极的东西,而不仅仅是消极的东西和一个缺点”[25]53。在逆境中克己、修行与突破,似乎是鸥外一生的座右铭,没有这些苦难与挫折,没有自身的努力与拼搏,也成就不了“底比斯百门大都”的森鸥外。

四、结语

本文以文本为依据,对作品中所涉及的各种家庭伦理现象和道德现象进行解读,进而结合传记研究,考察作品中所隐匿的森鸥外的现实家庭,从而推论作家叙述家庭伦理道德现象时,其内在的伦理关切、价值取向及其解决方式。可以说,小说中的母亲与妻子,分别是日本传统儒教的“家”与近代个人主义“家”的隐喻与象征,从传统社会中散逸出“个人”的主人公,则是当时外在开化而内在封建的特殊社会中率先有过文明开化经历的日本近代知识分子的象征。而作家自身多重身份与东西方文化价值观的冲突,造成其“近代与反近代”双重价值取向的重叠。在制度与人性的辩证结构中,展开对家族文化的反省与批评,是作家叙述家庭伦理道德现象的内在伦理关切。作品《半日》的诞生不仅给对峙而立的身边人以警醒,更是作者在当时内忧外患的现实生活中,在逆境中的克己、修行与突破,面对两难的境地毫不逃避、迎难而上而成就的心血之作。这也是《半日》这部小说传递给世人的社会价值观念和现实意义所在。