从有序思考到形成算法

——《搭配问题》教学案例

田蕾

《搭配》是浙教版《数学》二年级上册第四单元《联欢会里的数学问题》中的一节课,是在学生已经掌握了1~4的乘法口诀的基础上进行教学的。

《搭配》这节课的教学,重在训练学生有序思考的能力,教学重点是“发现搭配现象中的规律,并能通过有序思考找到所有的搭配方案”。浙教版《数学》强调不仅要让学生经历和思考搭配的方法,还要在操作的基础上进一步抽象出数学运算方法,初步感知乘法原理。

相比其他教材将这部分内容安排在三年级学习,浙教版《数学》将此内容安排在二年级,且教学的要求亦比其他教材高。学生能接受吗?接受的程度如何?带着这样的疑问与思考,我对教材进行了认真的研读和个性化的处理。将初始情境改为学生熟悉的服装搭配,先组织学生利用学具,通过连线来表示各种搭配的方法;再引导学生用字母、图形或数字等符号形式表示搭配方法;最后抽象到算式。力图使学生在动手操作、观察反思、讨论交流中充分经历生活现象数学化的过程,体验数学学习的有趣、有用、有理。

【教学过程】

一、引入

(师生谈话与握手)

师:同学们,你们有没有发现握手之中也藏着数学问题呢!如果老师要与全班同学每人握一次手,一共要握多少次手呢?

生:50次。(班级人数)

师:那如果每个男生和每个女生都要握一次手,一共要握多少次手?

师:在数学上,我们把这样的问题,叫做“搭配问题”。今天我们就来学习搭配问题。等学完了这节课,看看我们能不能很好地解决男女生握手的问题。

二、展开

1.搭配衣服,学习搭配方法。

师:(出示:衬衣、裤子、裙子)谁能帮田老师搭配出一身衣服?什么是“一身衣服”?

生:一身指有上装,有下装。

【设计意图:明确题意,通过提问“一身衣服”,既让学生明白有两类物品(本课仅涉及两类物品的搭配)才能搭配,同时还为后面引导学生先分类再搭配做铺垫。】

(学生到黑板上,先分成上装和下装,再摆一摆、说一说)

师:这位同学这么快就给出了2种搭法,原因是什么呢?

生:他先拿一个上装,再分别搭两个下装,有顺序地搭配,所以不乱,而且很快。

【设计意图:从简单搭配入手,通过创设一件上装、两件下装的搭配情境,引导学生初步感知搭配时有序思考的优势,为后续问题解决搭建必要的支架,降低学习的难度,使更多学生在后面的问题解决中有准备、有方向。】

师:(增加一件毛衣)大家猜一猜,现在可以有几种不同的搭配方法?(学生自由报数)

师:再请大家用学具摆一摆,验证自己的猜测是否正确。

生:毛衣配裤子,毛衣配裙子;衬衣配裤子,衬衣配裙子。共4种。

师:她是怎么搭配的?先用什么去搭配什么?

生:她先确定1件上装,用1件上装去搭配2件不同的下装;再换第2件上装,搭配2件不同的下装。

生:她的搭配很有顺序。

师:还有别的搭配顺序吗?

生:我先用裤子配毛衣,裤子配衬衣;再用裙子配毛衣,裙子配衬衣,也是4种。

师:这两位同学在做搭配时,有什么相同的地方?又有什么不同吗?

生:一个是先上装不变,分别配下装;一个是先下装不变配上装。他们都是有顺序地搭配的。

【设计意图:学生自主操作,进一步体会有序搭配的方法。通过比较两种不同思考顺序的搭配方案,进一步明确,只要有序搭配,就可以做到既不重复也不遗漏。】

师:刚才大家边摆边说,将4种搭法都呈现了出来,可是每次都要这样摆,效率不高。有没有什么方法,可以一下子将4种搭法呈现出来,让别人一下子就明白我们的方案?

生:把每种搭法写下来。

师:用文字记录,好主意。

生:可以连线,只要看有几条线就知道有几种不同的搭法。

师:这个主意也很好,我们来连连看。

(学生展示连线的方法)

师:能看明白吗?如果再增加一件夹克,你能连线表示搭配方法吗?

(学生在《学习单》上连线)

师:(指名展示)你打算把夹克贴在哪里?为什么?

生:和毛衣、衬衣贴在一行,因为它们都是上装。

师:那请你说说你是怎样搭配的吧?

(该生以上装为序搭配下装)

师:他是以上装为顺序搭配的,我们还可以以下装为顺序来搭配。

小结:先分类排一排,再有序地连一连,就可以一目了然、不多不少地把所有搭法都呈现出来。

【设计意图:在衣服的搭配问题中,教师设计了层层递进,从简单到逐步复杂的问题序列,降低学习难度;同时,在实际解决问题的过程中,大胆放手,让学生自主操作学具、探索思考方法,以动促思,在做中学,实践表明:只要创设良好有序的学习环境,学生有能力独立分析搭配问题,解决搭配问题。】

2.搭配比赛选手,学习符号法。

师:谁知道我们国家的国球是什么?

生:乒乓球。

师:我们班有人练吗?请你带着大家做几个正、反手动作。

(全班学生一起动起来)

师:你的动作很标准,也许不久的将来你就要为国争光了!乒乓球练习和比赛中也有搭配问题,你们想到了吗?

【设计意图:8岁儿童的注意力不能持久,此时插入一个全班性的课间活动,既调节了学习的节奏,活跃了课堂气氛,又和下一个例题无缝连接,同时还渗透了爱国主义教育,费时不多,一举多得。】

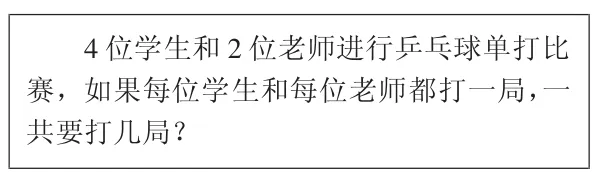

师:题目读完了吗?谁和谁打乒乓球?什么是单打?

生:老师和学生打乒乓球,单打就是一个老师对一个学生。

师:那你们能用连线法表示出所有的局数吗?

(学生在《学习单》上连线,《学习单》作业区全空白)

生:老师,你没打印出老师和学生,无法连线!

师:是吗?怎么办,现在画头像肯定来不及了。谁有办法吗?

生:我建议可以用圆形代表老师,三角形代表学生。

生:我觉得可以用不同的数字代表老师和学生。

生:可以用字母代表老师,数字代表学生。

……

小结:用符号表示简洁、方便,我们经常在研究数学问题的时候,使用“符号”来表示题目的意思,给出问题的解答。

【设计意图:连线的过程实际是从学具操作的形象思考过渡到了表象思考,符号化则进一步增加了问题表征的抽象性。一切在教学中,如行云流水,自然地渗透、推进,把具体、特殊的搭配情境逐步抽象成特定的数学模型,积累符号化、模型化的数学思维经验。】

3.利用多种手段,学习计算法。

师:我们从最开始通过摆放图片做搭配,到符号表示连线解决,不断简化方法,简便解题。那么,要知道一共有多少种搭配,不连线可以吗?还有没有更便捷的方法呢?请大家再来看刚才的衣服连线图——1号上装分别搭配2件下装,(教师伸出2根手指,从1号上装向两件下装滑去)唰,一个“2”。(接着从2号上装向两件下装滑去)2号上装——唰,两个“2”。(当指到3号上装时,全部学生一起说:唰,三个“2”)那你们看,有更快的办法来得到一共有几种搭配吗?

生:3×2,2×3。

师:这里“2”表示什么?“3”呢?还可以怎么计算?

生:还可以从下往上数,1号下装有3种搭配,1个3;2号下装也有3种搭配,2个3,所以是3×2=6(种)。

师:大家听明白了吗?这里的“3”表示?“2”呢?

师:“乒乓球”这一题,你会列式吗?和同桌说一说吧。

【设计意图:借助声音、动作引导学生基于图像发现搭配种数与“几个几”之间的关系,掌握两类事物搭配的基本规律,生成算式表征。学生形象地体验到乘法原理,又将之表征为抽象的算式计算。数学建模的过程就这样朴素而自然地完成了。】

师:仔细观察这两道题的算式,你有什么发现?

生:我发现只要把两个物品的数量相乘就可以了。

小结:计算两类事物的搭配数量,只要将参与搭配的这两类事物的数量相乘就可以了。

三、总结

师:回顾这节课,我们从摆学具,到连线,再到计算,你有什么想法?

师:这节课就要结束了,田老师还有班主任想分别和今天表现最优秀的小组中的每个人(1组共6人)照一张相,一共要照几张?

生:2×6=12(张)。

【设计意图:从开课时的“握手”,到结课时的“照相”,整堂课的设计都紧密围绕“搭配”进行,使学生充分地感受到生活中处处有数学,学会用数学的眼光去观察和分析周围的事物,提高数学素养。】