诗歌词汇视角下的齐梁诗风新变

——以何逊诗歌叠音词为例

隋雪纯

(北京大学 中文系, 北京 100871)

诗歌语言特色与一代诗风之发展实为一体两面,辞藻是诗歌风貌的依托,也是诗人诗学理念、创作规范以及思想情感的直观呈现。而诗歌语言系统的组织建构,实质上也即诗人独特诗歌风格的塑造过程。因此,以词汇音声及其所含意蕴为主要内容的诗歌语言分析不失为考察诗人创作特质乃至研究一代诗风的有效途径。笔者拟通过对何逊诗歌语言特色的梳理和分析,考察齐梁时期诗学观念和诗艺发展的阶段特征,并对诗人创作与时代诗风的关系、诗人个体创作特色等相关问题予以研究,以就正于方家。

一、何逊诗歌的词汇特点

何逊诗歌具有精言秀调、意境清微的风貌,既能入齐梁诗歌之骈俪创作审美风尚,又具有能摆脱填缀之习气而臻于“清机自引,天怀独流”[1]830的细腻灵婉之境。清钱良择称“齐永明中,沈约……创为声病,一时文体骤变……是时作手何仲言、吴叔庠、刘孝绰等并入梁朝,故谓之齐梁体”[2]。何诗注重协律调声,具有齐梁时期构思精巧、注重审音炼字的特点,体现了诗歌走进自觉时代后注重艺术技巧的匠心;而从范云对其“大相称赏,因结为忘年交。自是一文一咏,云辄嗟赏”和沈约“爱其文,尝谓逊曰:‘吾每读卿诗,一日三复,犹不能已’”[3]等永明诗人评价来看,亦可见何逊深受沈约、谢朓等诗坛领袖提出的“四声八病”之说和“音律调韵”[4]1774-1775诗歌声律主张的影响,体现出典型的“齐梁体”风格。而与此同时,何逊与范云、沈约、吴均、刘孝绰等其他齐梁诗人相比又呈现出独特的创作风貌,主要表现在诗歌词汇方面对叠音词具有更高的使用频度与明显偏好,并由此展现出诗学观念及思想情感肌理的个人特质。

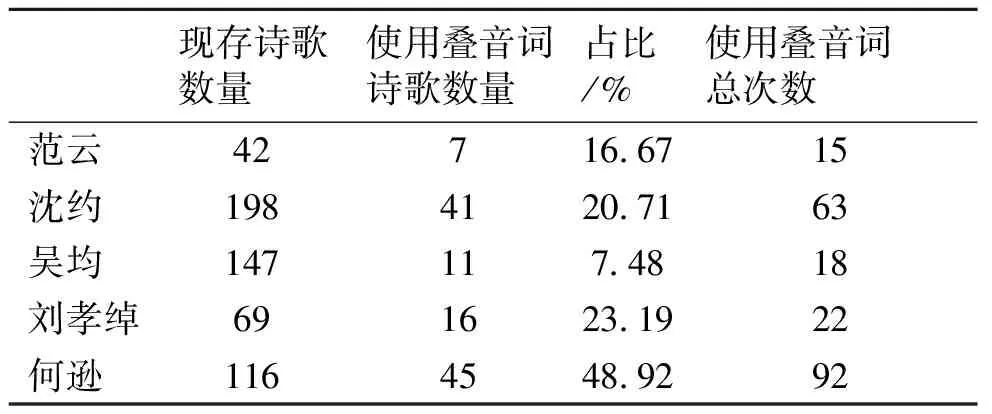

叠音词在古代汉语中称“重言词”,是由两个形音相同的汉字重叠组成且具有明确而具体的词汇意义(1)叠音词内部根据与原单字的意义关联又可再划分为双音单纯词和双音复合词。清邵晋涵在《尔雅正义》中指出,“重言”有“单举其文与重语同义者”和“有单举其文与重语异义者”。笔者在本文中统一称为“叠音词”。的复音词。笔者根据逯钦立先生辑《先秦汉魏晋南北朝诗》,将何逊与范云、沈约、吴均、刘孝绰四位诗人使用叠音词的诗歌篇目数量及占其诗歌创作总量的比例、使用叠音词总次数作一统计。具体如表1所示。

由表1可见,何逊不仅在叠音词使用总次数上最多,高达92次;而且含叠音词的诗歌篇目数量接近创作总量的一半,所占比例也远高于其他四位诗人。这说明何逊已经有意识地将叠音词作为一种语汇纳入自身诗歌创作之中,并由此形成一种独特的艺术机制。

表1 范云、沈约、吴均、刘孝绰、何逊诗叠音词使用情况

二、何逊诗歌叠音词源流及其与音乐性之关系

叠音词与文学创作的关系堪称密切。同音重叠作为一种构词方式始于周代,其产生多以口语谣谚书面化并转为诗语的方式成词[5],主要用于形容状态或模拟自然音声。叠音词在自先秦至汉晋宋齐梁诸家作品中均出现过。从时代先后及文学史视野的角度考察,何逊的叠音词使用正是充分立足于前人文学创作并在其基础上更进一步的探索和创新。根据笔者统计,何逊诗歌中共计出现68个叠音词(92频次),其中58个可以与文学发展脉络中的既有文本形成关联和呼应。如“渊渊朝听鼓”(《宿南洲浦诗》)、“逝水日滔滔”(《聊作百一体诗》)取自《诗经》“伐鼓渊渊”“汶水滔滔”;“濛濛夕烟起”(《范广州宅联句》)、“汹汹浪隐舟”(《送韦司马别诗》)则分别改写自《楚辞》“雾露濛濛其晨降兮”和“听波声之汹汹”;而“凛凛穷秋暮”(《初发新林诗》)则与《古诗十九首》“凛凛岁云暮”有明显的继承关系。

从叠音词的具体功能看,有表现人之情态动作的修饰词,诗人情感意绪在“悯悯”“屑屑”“去去”“厌厌”等词语的表达中得到强化,也有“啾啾”“骚骚”“萧萧”“祈祈”“修修”等生动形象的拟声词,但更为重要和多样的是突出山水景物性状的叠音词。如,用“曀曀”“飘飘”形容风;“汤汤”“澹澹”“汹汹”“苍苍”形容河水,“巍巍”形容山势等,虽未有具体细节的展示,但此种浑融状态的表现与通感式描绘同样能够取得情貌尽显的表达效果。需要指出的是,何逊在运用叠音词时能将其有机融于自身艺术风格和诗歌意境之中,并根据作品需要对词汇的外延作出灵活调整,从而使叠音词更具表现力。如,“萧萧”一词在汉乐府中仅表现秋风之音,何逊则继承并创造性地用其分别模拟丛竹、行帆和江雨之声,扩大了叠音词的表现范围;又如“相望隔巍巍”者,则是直接取用曹操《苦寒行》“北上太行山,艰哉何巍巍”的意境,避免与前句“高山郁翠微”的重复之弊,又较“相望隔高山”更富画面感。这对于诗歌的表现力无疑具有增强作用。

从何诗叠音词出处的比例特征来看,何逊所继承前代诗歌的58个叠音词中《诗经》占19个,《楚辞》占14个,共占比56.9%,这说明《诗经》《楚辞》是何诗叠音词最主要的艺术渊源。感物吟志,声发于情,乃是诗与歌的产生之由。叠音词与诗乐一体时代的初民之歌相伴而生,运用伊始便与音乐要素密切相关。此外,《诗经》大多皆周时朝廷之所“徇于路,求歌谣之言”[6]的结果;《楚辞》则具有荆楚巫觋背景,诗歌意象奇幻缥缈,神祇灵巫、人间天上的迅移交织展现出祭祀祷祝、歌舞降神的民间文化传统。而除《诗经》《楚辞》以外占比最高的何诗叠音词来源,则为自汉至南朝的文人歌行体诗。汉武帝之立乐府,“采诗夜诵,有赵、代、秦、楚之讴”[7],乃是汉乐府诗形成之由。故无论是先秦诗乐还是乐府歌行,皆乃民间歌咏经文人润色、辗转流传后的凝固稳定形态。这决定了广泛流行于先秦诗歌中的叠音词具备韵律节奏的乐理机制特性。

如果说《诗经》《楚辞》和汉乐府为何逊诗作的叠音词提供了历史依循,那么同为民间艺术形式的吴声、西曲则对何逊诗歌的叠音词使用具有直接推动作用。吴声、西曲是南朝乐府民歌的主要形式,吴声歌曲产生于吴地。《晋书》云:“吴歌杂曲并出江南,东晋以来,稍有增广。”[8]而西曲则发源于长江流域中部和汉水流域,《乐府诗集》记载,“西曲歌出于荆、郢、樊、邓之间,而其声节送和与吴歌亦异”[9]。从特点上看,由于受到温婉的地理环境、繁荣的城市经济和发达的伎乐文化的影响,无论是吴声还是西曲均以轻柔缠绵、性灵摇荡为特征。而在齐梁时期,吴声、西曲虽作为俗乐,却具有风靡朝野之势,甚至对宫廷雅乐造成了冲击。《南史》载王僧虔上表“请正声乐”:“以朝廷礼乐,多违正典,人间竞造新声。时齐高帝辅政,僧虔上表请正声乐,高帝乃使侍中萧惠基调正清商音律。”[10]由此可见吴声、西曲影响之大。何逊在创作中亦对吴声、西曲多有取法,如与何澄、刘绮共同对吴声、西曲进行文人化改造而作《增新曲相对联句》。而灵活化用吴声、西曲中的词汇,更是何逊藉民间新声以丰富自我创作的重要途径。如《苑中见美人》“罗袖风中卷,玉钗林下耀”与吴声歌曲《子夜四时歌·春歌》“罗裳迮红袖,玉钗明月珰”在结句和措辞方面极为相近;又如《临行与故游夜别》“复如东注水,何有西归日”与西曲歌《青骢白马》“问君可怜下都去,何得见君复西归”皆用逝水东流比喻游子离乡、故人难逢的愁苦。而何诗叠音词“的的”直接采自吴声《子夜歌》,说明其对吴声、西曲中的叠音词同样进行了借鉴和吸收。

考察何诗叠音词与其所取法的《诗经》、汉乐府到南朝民歌与音乐的关系,可知三者均为入乐之作。《诗经》本皆可入乐演唱,必然具备节奏明快的艺术特性,从而适应《诗经》兼作歌曲和舞乐的要求[11]。汉乐府诗亦依附于其所处时代的音乐,正如许学夷《诗源辨体》所言,“汉人乐府五言,秩荡宜于节奏,乐之大体也”[12]67。其吟咏秩荡的诗歌韵律与重音词的词汇使用也密切相关。至于南朝吴声、西曲,更是“以《清商曲辞》为主,民歌之入乐者即全在此部”[13]。由此可见,文学作品中的叠音词天然具有音乐属性,虽然至何逊所在的齐梁时期文学已经进入自觉时代而成为一种独立的艺术类型,但诗乐一体时代产生的节奏和韵律要素始终是诗歌的重要组成部分和组织规则。何逊通过对先秦文学及乐府诗中叠音词的大量借鉴,也于很大程度上将叠音词在文学作品中产生的音乐效果一并继承,从而使何诗呈现独特的审美风貌。叠音词对何诗的意义主要表现在增强诗歌节奏感、流畅性和抒情性三方面。

首先,从词汇特性本身来看,叠音词作为由两个单音词重复组合构成的双音词,与复杂的多词素词汇相比校,其表意能力更为有限,因此较多使用叠音词的直接结果则是使诗歌容纳的意象总体缩减;但从词汇表现潜力挖掘的角度看,叠音词作为单音词的叠加,在很大程度上会使该词超越单字的原始意义,从而获得更丰富的内涵。如“鳞”本乃名词,但在“鳞鳞驱早驾”(《临行公车诗》)中“鳞”就成了修饰具有拟声功能的副词,展现出车马鳞次栉比、整装待发的状貌。这不仅突破了其本身的词性局限而获得了更为广泛的搭配组合方式,并且具有了独特的表现功能,增加了诗歌的节奏感和立体感[14]。从另一维度看,叠音词实际上是单个字的复沓重唱。除叠音词之外,何逊诗歌中的其他词汇以及诗句结构方式亦采用了复沓形式。如善用顶真:“遥遥见白衣,白衣犹远远”(《同虞记室登楼望远归诗》),“弃置勿复陈,重陈长叹息”(《送韦司马别》);如隔字复沓:“南望南郭门……北窗北溱道”(《登禅罔寺望和虞记事》)和“春草似青袍,秋月如团扇”(《与苏九德别》)与南朝民歌《春歌》中“春风动春心……春林花多媚,春鸟意多哀”的结构极为相似;此外,《拟古三首》中“青山”“明镜”“雅琴”等词汇均使用两次。这实质上是一种双音词的复沓回环,也是何逊诗歌节奏感的重要表现。

其次,叠音词一般在诗中承担定语或状语的修饰功能,其本身并不引入新的意象,故能够起到减少和间隔意象的作用,使句子更为散朗、明澈。这对于元嘉体意象密实的表达方式而言是一种突破。由于叠音词的功能多以形容功能为主,故诗歌的中心意象能够被凸显且更加丰满生动,从而可增强诗歌的流畅性,使之具有迤逦吟咏的兴会感发之效。

与此同时,叠音词的单音词重叠特性能够使诗歌语调更悠扬和缓,从而给人以“语气悠柔,读之殊不尽缠绵之致”[15]36的情韵楚楚之感。何逊诗中的叠音词,除了拟声词外,有很大一部分是对情态的形容,如以“悯悯”“屑屑”“脉脉”表心绪,以“滟滟”“浑浑”“巍巍”状景物。相对于工笔描摹,此种表达方式更为抽象,更适合诗人对主体感受的阐发,能与诗篇整体意境交织互生,从而形成自然浑融、细腻灵动的风貌。沈德潜评何逊曰:“情词宛转,浅语俱深。”[16]相较于以繁缛郁采为好尚的诗风来说,叠音词使何逊的诗歌流利畅达,从而更有纵意抒情之美。就整个诗歌发展方向而言,也符合齐梁诗歌语言摆脱玄言诗质木无文趋向和通俗平易的发展趋势。

与形式维度的语调宛转悠扬同步增强的还有何诗在情感肌理方面的抒情特质。实际上,采用吴声、西曲的歌曲风格去除晋宋“典正可采,酷不入情”“唯睹事例,顿失清采”的弊病是齐梁文人群体中普遍的努力方向。如齐王仲雄借托民歌《懊侬歌》的曲调形式并以“常叹负情侬”喻君臣生隙以及萧子显提出“杂以风谣,轻唇利吻”[17]908-909的主张等。但民歌毕竟属于群体言志抒情的艺术手段,何逊作为齐梁诗人群体中的探索者之一,对民间文学和音乐艺术形式的采撷也经历了提纯和雅化过程,并结合晋宋与齐梁诗风对其加以改造和调整,最终形成何逊独特的诗歌美学风格。齐梁诗人群体均创作有大量拟乐府诗,也均取得了一定成就,但并非所有词汇和语调的晓畅流转都能与饱满真切的诗歌情感完全一致。如宫体诗同样以滋润婉切为尚,却由于题材聚焦于闺情以及思想深度缺失而最终走向了“伤于轻艳”[4]109的狭窄方向。何逊诗歌之所以为后人所推崇,正在于其以叠音词为代表的诗歌语言手段背后有较为丰富的思想情韵作为支撑。如“鳞鳞逆去水,弥弥急还舟”(《下方山诗》)中“鳞鳞”和“弥弥”所展现的水势湍急之状,更深层的所指则是通过对逆水行舟动作和行程的强化来表现“急还”的迫切心情;“扰扰见行人,晖晖视落日”(《登石头城》)诗歌画面感的形成,一方面来自“扰扰”和“晖晖”烘托的行人纷乱、日光晴明的状貌,更为重要的是叠音词所营造的情景来自诗人因眼前所见而生发的真实感受,并与诗人的宦游疲倦情绪形成恰当对应,因“闲闲自写”,故能够“情境毕尽”[1]1428。

清代王士禛《古诗笺》以何逊为梁代诸家之首,并评曰,“梁代右文,作者尤众,绳以风雅,略以明位,则江淹、何逊足为两雄”[18]。值得注意的是,此处王士禛以“风雅”作为评价标准并以此标举和推崇何诗。而杜甫有“别裁伪体亲风雅”,又自道“颇学阴何苦用心”,亦是看到了何逊与《诗经》“风雅”传统的延续性。除了在叠音词形式方面的继承,更为重要和密切的继承关系还来自于何逊通过对诗人主体情感的彰显,在玄风弥漫的太康体和“性情渐隐,声色大开”[19]的齐梁绮靡诗风中重新接续起“在心为志,发言为诗”的风雅传统。

因此,叠音词与音乐特质密切相关,它是对《诗经》《楚辞》等先秦文学和汉代以及南朝民歌乐府婉转灵动风貌的借鉴,并通过效仿原初诗歌形式重新挖掘民间音乐资源继而探求诗歌生命力的表现方法,以实现向诗歌音乐性和独抒性灵本质的创造性复归。而何逊的诗歌创作实绩也有力证明了其对叠音词的继承和创用使诗歌更具节奏美感,也有助于诗歌阅读和接受的轻捷流畅,从而更为恰切地表达和抒发诗人的主体思想情感。

三、从叠音词使用看何逊的诗学观

以叠音词为代表的诗歌词汇不仅是一种表情达意的文学书写手段,更是探幽诗人心曲、洞悉诗人诗歌风格和创作观念的重要切入点。叠音词在增强何逊诗歌音乐美感和贯通情感意脉的同时,却又与“永明体”声律和近体化发展方向不相契合。此种看似冲突的现象背后实则反映了何逊立足于诗歌吟咏性情、自然抒发的原则。他以永明体等齐梁新诗为基点对诗歌艺术机制进行的个人探索,展现出调和自由畅达的情感表现与严谨的诗歌声律规则的努力。

(一)何诗叠音词与声律规则之关系

从体物写情的角度考察,叠音词多以修饰功能为主,故在渲染情感和气氛、增强诗歌情感表现力等方面别具优长,但重音乐的声诗走向重汉语本身声调顿挫的徒诗是诗歌发展的总趋势。实际上,诗歌的四声之分和格律规则的成熟定型也是诗歌从齐梁向盛唐过渡的整体方向。就齐梁时期来说,文坛领袖沈约、谢朓、王融等倡导的“永明体”新体诗之兴起及其诗律要求是研究何诗创作及艺术特色不可忽视的时代背景。然而,若以永明体等诗歌格律化规范为准绳对含叠音词的何诗进行诗律判断则能够发现,叠音词在何逊诗歌中使用较频繁的确存在其弊端,即导致何诗在诗歌格律和诗歌韵律切分两方面出现无法自洽的问题。

1.叠音词对何逊诗歌格律的影响

虽然两字同音的叠音词在听觉效果方面似乎更为流利通俗,但对于要求音声有别、顿挫交替的声律规范来说却是失于调和的表现。笔者以永明体的具体声律规则——“平头”“上尾”“蜂腰”“鹤膝”为依据,对何逊诗歌中使用的叠音词及其所属诗句的合律情况进行了逐一考察。如表2:

表2 何逊诗叠音词及其所属诗句(联)的合律情况

根据《文镜秘府论》所引沈约的“声病说”,符合永明体律句要求的诗有12式,在五言诗中出现的平均概率应该为75%;而平头、上尾、蜂腰之病均无的永明律联在诗歌中出现的概率应该是32.81%[26]。从含叠音词的何诗中永明律句和永明律联的占比情况来看,无论是永明律句还是永明律联的百分比都远远低于理论平均值,也即叠音词不利于诗歌声律的规则化发展。实际上,这一结果是由叠音词的音声特点与永明诗律的规定性不合导致的:首先,永明体五言诗需要通过声调异同对立的方式来形成诗歌节奏,但叠音词的特征却恰恰在于两字音声完全相同,再加之叠音词数量较普通诗歌词汇更为有限,故诗人在五言诗中使用叠音词时违反四声分用、二五异声和上下句声调等有别于永明诗律规则的概率也更高;其次,何诗往往以将叠音词置于诗句前2字的情况最为普遍(78次),而永明诗律规则包括四声分用、二五异声和上下句声调有别等决定了其尤其注重诗句中第1、2、5字声调。换言之,绝大多数情况下何诗诗句中叠音词的位置即是永明体诗律规范强调的“音韵尽殊”之处,再加上叠音词自身同音调、数量少的局限,何逊诗中含叠音词的诗句不合律程度较高也就成为必然。此外,相较于诗歌中使用更普遍的合成词而言,作为单纯词的叠音词组合能力和表现容量有限,故诗人往往需要借助更长的诗歌篇幅以实现叙事抒情。在这个意义上,叠音词的使用亦不利于五言诗篇幅向短小浓缩的五言八句篇幅进化。

需要特别说明的是,上表中的研究对象仅为含有叠音词的何逊诗句,并不囊括何逊所有诗歌。同时需要指出的是,虽然较为频繁使用叠音词会使何逊诗歌面临音韵不协、句律不工的问题,但这并非意味着何逊不审音律。实际上,何逊诗歌的整体合律性很高,其全部五言诗的永明律句数占比高达85.02%(《齐梁陈重要作家五言诗句律统计表》[20]86),且从后人评价来看,许学夷指出“何逊五言四句,声尽入律”[12]126;明胡震亨《唐音统签》、清乔亿《剑溪说诗》亦同此说,皆证明了何诗的合律之作甚至在其所处时代都堪称翘楚。与此同时,尽管何逊含重言词诗歌合律性程度整体较低,但从何逊诗行之中仍能够看出其将这种带有民间原始歌谣色彩的语汇纳入规制严整的诗律系统的努力。如《野夕答孙郎折诗》中含叠音词的诗联“杳杳星出云,啾啾雀隐树”,《登石头城诗》中的“扰扰见行人,晖晖视落日”等,不仅完全契合平仄规则,且均是其所在诗歌中唯一符合永明诗律的一联。这一现象不仅说明何诗叠音词的使用乃是诗人自觉进行诗歌艺术探索的结果,更展现出何逊在诗歌书写过程中积极将叠音词与清浊通流的诗律规范相结合的努力。

与此同时,从何诗叠音词使用特点来看,其在形式方面往往成对。在何逊诗歌中的92次叠音词中,有多达60次以诗歌上下联的方式呈现;与此相适应,上下句的其他词也往往因此而进行对称描写,如“的的帆向浦,团团月映洲”(《日夕望江山赠鱼司马诗》)中不仅“的的”和“团团”形成上下句同位置的对称,“帆向浦”和“月映洲”也形成了对称和呼应关系。此种将始于原初文学形式的叠音词嵌入工丽对句中的方法,体现出何逊借返本以开新的尝试。在叠音词已成为诗歌语言的先秦两汉时期,句法以散句为主,铺排方式主要通过排比而非偶对,至陆机等西晋诗人乃大量使用偶对,但此时诗风则以密丽工稳为主,诗人创作往往有意别于汉魏古诗,叠音词的使用也日渐稀疏。而何逊却将汉魏古朴天成的叠音词有意置于一联之中形成上下对句,在使诗歌节奏更为匀称的同时,更使本源于古体的诗歌词汇适应“辑事比类,非对不发”[17]908的对偶风气,进而促进古今两体诗歌艺术的有机结合。而此种由叠音词使用所推动的词汇布局结构的对称与后来律诗中的对仗句规则趋于一致,从这个意义上看,叠音词实则对古体诗向近体诗的转型探索以及对偶艺术在诗歌中的固定具有积极作用。

2.叠音词对何逊韵律切分的影响

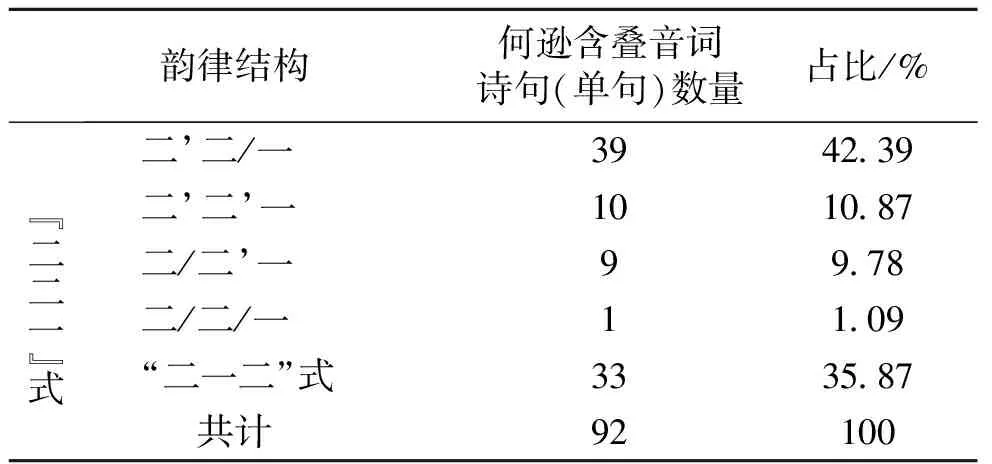

从五言近体诗韵律结构维度考察,叠音词使用也存在自身无法弥合的缺陷。何逊诗歌中出现的92处叠音词所属诗句韵律结构切分情况如表3:

表3 何逊诗歌叠音词所属诗句韵律结构切分情况

由此可知,何逊诗歌中含叠音词的诗句大多数仍属于“二二一”式,而正是此种五言诗语法结构与韵律结构存在相当程度的关联性,故总体来看,叠音词的使用与诗歌逐步格律化的演变进程是相契的。

然而,叠音词的使用在很大程度上还是一种对民间文学形式的学习和模仿。叠音词能够使诗歌显得更为音韵灵动、情韵饱满。因此,尽管其对于沉滞艰涩的诗风来说是一种清新流丽之变,但从诗歌结构和诗意整体趋向复杂和充实的趋势来看,叠音词的使用并不有利于诗律结构的近体化发展。从何逊使用叠音词的“二二一”式诗句来看,其中占比最大的是“二’二/一”和“二’二’一”句。这两句中的叠音词均为诗句前2字,在功能上起修饰作用,换言之,“二’二/一”结构即是“形容词+名词+动词”的主谓结构,即形成“四一”音步;而“二’二’一”句则往往成为“形容词+形容词+名词”的短语组合结构。上述两种诗律结构无论与永明体还是与大同之后要求二五异声的近体句律均不相适应。叠音词仅有修饰和补充作用,这对于拓展诗歌内容、丰富诗歌意蕴也是一种限制。

此外,何逊多将叠音词置于诗句前2字,而又由于叠词在韵律结构切分时必然划为一体,故何逊对此种叠音词的布设方式也导致了“二二一”式尽管总数居多,但含叠音词的何诗为“二一二”韵律结构的数量仍不少,高达35.87%,超过三分之一。这再次证明叠词对何诗向近体规则趋近产生了不利影响。由此来看,叠音词的使用正是齐梁时期诗人进行艺术创新与探索、诗体未定的表征,故会出现协调工稳与律法不协并存的现象。这或许也是后人在赞誉何诗声律协调、初备近体之格的时候多仅以句摘而不引全诗之缘由。

尽管如此,不宜因叠音词有失合律而对其轻易否定。实际上,代表新体规范“四声”等规则的提出与沈约等人平易流畅、口语化的诗风美学偏好密切相关,这也是该诗人群体用以革除晋宋时期艰涩深拗之弊的方式。如沈约倡导“文章当从三易,易见事,一也;易识字,二也;易诵读,三也”[21];周颙、张融等将宫商用于口语等。实际上,范云等人评价何逊“含清浊,中古今”,正是指其不纯用齐梁声律谐婉之体,而是兼取晋宋乃至汉魏体不讲声律的体制[22]。这反映出永明体创制者也并不是简单地否定旧体诗歌的艺术。因此,一方面,叠音词作为一种从民间诗歌形式中汲取文化滋养的词汇形式,的确因其源于口语的原始性特质而无法完全适应诗歌平仄格律以及诗句韵律结构;但另一方面,又因其在抒发情志流畅等方面的优越性而与永明诗人的“三易”说达成一致,因此并未与永明诗人的总体主张相左,也符合齐末梁初诗人恢复诗歌抒情达意本质的诗歌探索方向。

(二)叠音词与何逊对古今诗风之承变

汉魏古诗属于五言诗早期的发展阶段,调声制韵的形制规则还尚未形成,诗人连句成篇往往随语成韵,而音节顿挫的叠音词便成为一种重要的修辞手法和结体方式,因其不仅有助于兴发咏叹和铺排抒情,还有助于使诗歌具有清浊通流的节奏感。因此,虽然句意多有重复堆叠,不够紧凑简练,也无固定的韵制声律,却能句意贯通、音情顿挫。而至四声八病及其后来近体诗律规则定型以后,五言诗不再依赖叠音词等形成的排沓复唱以延展诗意、调和节奏,再加之叠音词本身与成熟的字声规律及句律划分往往不协调,故其在五言诗中的使用亦逐渐减少。何逊所处的齐末梁初,正处于诗歌由古体向近体转变的过渡时期,相较于晋宋时期,这一时期的重要改变在于谢灵运、鲍照等元嘉体诗人已经初步以自然山水的审美体验来改善太康体艰深晦涩对诗歌发展的限制。虽然已经形成视汉魏晋宋的五言诗为古体,而讲究声律、对仗等诗歌艺术技巧的五言诗为近体的今古之体分辨[23],但总体上处于篇制、声律、对偶结合的碰撞交融时期。同时,诗歌仍然“体语俱俳”[24],且存在玄言和山水情景两截的问题,典奥板滞的诗风旧貌并未得到彻底改善。因此,突破晋宋诗歌之弊以开拓新的诗歌发展方向,并进行五言诗的格律化探索,无疑是这一时期齐梁诗人的一致追求。

对于何逊而言,一方面,他接受了来自沈约、范云等运用声病说以调音协律的永明新体规则以求新变;另一方面,则通过拟古以返本开新,对魏晋至刘宋诗歌的题材和表现技巧等形式和内容因素加以继承与吸收。如他的拟作《蒲阪行》《南郡歌》《邯郸歌》《左翊歌》《京兆歌》等采用《汉书·艺文志》中的歌诗名目;在内容方面,《学古三首》写“长安美少年”,与曹植《白马篇》《名都篇》等写游侠少年孔武有力、立功建业的意境类属;《学古赠丘永嘉征还》则取法乐府诗《结客少年场行》,赞美轻生重义、慷慨报国的品格。此外,何逊《拟轻薄篇》《拟青青河畔草转韵体为人作其人识节工歌》《聊作百一体》等均说明其在摹习和取法汉魏古诗传统方面曾进行自觉尝试。

由于叠音词是五言古诗的重要结体方式,故何逊在拟汉魏古诗体式的同时,也对于汉魏古诗的叠音词多有取法和借鉴。如《咏娼妇诗》写娼妇当窗怀人的“相望外盈盈”之情态与汉代文人诗《古诗十九首》“盈盈一水间,脉脉不得语”的凄切情感有直接承续关系;《入西塞施南府同僚诗》中“黯黯连嶂阴”的意境氛围和句法明显取法自魏代陈琳“萧萧出谷风,黯黯天路阴”。无论是诗歌体式还是词汇的效仿摹习,何逊之拟古固然有美学和诗艺方面的考量,但其关注的重心实则是以古诗的直言通透调和晋宋以来诗歌发展过程中为繁复密丽的言辞所遮蔽的真实情感。这与他汲取《诗经》和乐府诗以实现诗歌音乐本质复归之尝试的目的是一致的。

此外,汉魏古诗中的叠音词往往附于比兴之用。如“青青河畔草,绵绵思远道”(《饮马长城窟行》)、“竹竿何袅袅,鱼尾何簁簁。男儿重意气,何用钱刀为”(《白头吟》)。叠音词所修饰的物象往往具有场景截取的片断性,与句意呈疏离关系,纯为兴发感叹。何逊虽摹习古诗多用叠音词之法,但往往与叙事写景严丝合缝,意在渲染场景与实景刻画并伴随句意的拓展延伸。如“的的帆向浦,团团月映洲”(《日夕望江山赠鱼司马》、“沙汀暮寂寂,芦岸晚修修”(《还度五洲诗》)等。叠音词实则为细笔勾勒、进行景物刻画和环境塑造乃至山水行游记叙的一部分,而并非汉魏古诗围绕单一场景进行铺设的比兴之体。何逊效汉魏古体而使用叠音词却创变其使用方式的现象,实际上展现出齐梁诗歌对现实场景的细致观察、探幽入微的叙事笔法以及山水诗题材兴起发展的诗歌艺术新取向。

需要指出的是,何逊通过叠音词等艺术形式对汉魏古体的有意识模拟并非只是机械重复或仿写,其主要方向还是沿着齐梁精思新巧的诗歌发展脉络,借助汉魏古诗的修辞方式和词汇化元嘉骈偶迂滞的铺排方式以及变玄言悟道的枯琐说理为清新浅易的叙事与抒情;在处理叠音词与诗歌句法布置的关系上,含叠音词的诗句往往构设成对,以铺设渲染,抒情现意,其上下句大多不立骈偶,而是散体成文,如“的的与沙静,滟滟逐波轻。望乡皆下泪,非我独伤情”(《望新月示同羁诗》)、“扰扰从役倦,屑屑身事微。少壮轻年月,迟暮惜光辉”(《赠诸旧游诗》)”、“霏霏入窗雨,漠漠暗床尘。所思不可见,邈若胡与秦”(《赠族人秣陵兄弟诗》)等,从而实现诗歌形式散偶相间以及叙事抒情节奏缓急有序。其固然通过流利平易的叠音词使用及质朴的散体直叙等方式对汉魏古诗进行模拟,但又融入了齐梁诗风所特有的体物细致、刻画入微的书写特点,虽不为密丽艰深之语,但仍能见其精心构思;且在题材方面趋于日常琐事和生活随感,情思集中,与汉魏古体托讽寄兴、自然浑成的厚重风貌已然不尽相同。

实际上,永明体之主张,其实还是音律协畅和真挚情感的和谐,也即实现内容与形式的真正完全统一。沈约在致陆厥的信中说“天机启,则律吕自调;六情滞,则音律顿舛”,在这个意义上,“天机”和“六情”所代表的思力和怀抱乃是更为重要的先决要素。何逊诗歌通过叠音词等形式向汉魏诗歌复归,不仅在一定程度上应和了以沈约为代表的新体探索,更开拓了作为诗人的独特诗风。通过叠音词的方式汲取汉魏古诗以情纬文、自然浑融的整体意脉之优长,以调和齐梁时期流行、发扬的俳俪藻饰的人工雕琢之机巧,从而在一定程度上得以“去艳修真,回归本素”[15]35,恢复古诗抒情传统并由此使诗歌的情感蕴藉更为充实,终达“状景必幽,吐情能尽”[1]830境界。

总体来看,何逊对叠音词的使用侧重是其返本开新、以民歌和音乐形式融入徒诗写作的表现,在一定程度上也是对汉乐府乃至《诗经》《楚辞》源头的回应。将叠音词纳于五言诗的写作中,的确存在与诗律韵律规定性相左的可能性,这也是叠音词在何逊、谢灵运、谢朓等南北朝文人群体中较为集中使用后风潮渐退的重要因由。但从诗歌艺术效果来看,叠音词的使用有助于何逊雅情秀调诗歌风貌的形成,对于力拯佶屈滞重的玄言之弊、恢复诗歌传情表意的文学本质来说,无疑是一种具有转变意义的尝试。其求畅达流转之美的诗艺探索,不仅不违以永明诗人为代表的诗学追求,相反更有助于促进诗歌抒咏性灵的主体情感与艺术形制规则的充分结合。在这个意义上,何逊及其诗歌书写体现出齐梁诗人在诗艺探索方面的独特创变与价值。