“兴”与“主题”的互释

——基于海外汉学对《诗经》的形式研究

赵 洁, 杨晓霞

(深圳大学 人文学院,广东 深圳518060)

《诗经》在西方的传播最早可追溯到明清之际。经历数百年发展,汉学家对《诗经》的研究经历了由神学领域到文化领域再到文学领域的转向[1]。20世纪中期,随着汉学研究中心向北美的转移,一种跨文化的互证研究随之兴起[2]。基于跨文化的知识背景,不少汉学家开始以西方人类学、民俗学的理论阐释《诗经》,华裔学者陈世骧和王靖献便是此类研究的代表[3]。有趣的是,在20世纪形式主义思潮影响下,二者的跨文化研究也关注了《诗经》的形式特色[4]。国内学者敏锐地注意到这一点,并对其进行了爬梳与点评[5]。但遗憾的是,研究者大多提及了《诗经》域外研究与本土研究的异质性,而未深入鉴比“西论中用”的内在相似与差异[6]。因此,深入探查二者对《诗经》的研究理路,成为不可忽视的重要议题。

陈世骧将《诗经》看作中国文学的源头,并在西方史诗、戏剧的对照下,将《诗经》看作可与二者并肩的第三大文类——“抒情诗”,其具体作法是探求“诗”“兴”二字的原义。而王靖献作为北美汉学家的又一代表,也将目光聚集在《诗经》中的“抒情作品”上。不同在于,他的探索借西方的“帕里-洛德”理论而展开。相比之下,陈世骧所言的“兴”与王靖献所言的“主题”都从形式层面对《诗经》展开研究,但其内涵在总体相似中呈现出细微差异。以此为基础,以下从比较角度入手,具体阐述“兴”与“主题”的内在联系。

一、“两条蹊径”:诗与兴

陈世骧对《诗经》的研究主要体现在他的两篇著名文章《中国诗字之原始观念试论》与《原兴:兼论中国文学特质》中。前者关注了“诗”字在“语源上的真意”及其与抒情的关系,后者探讨了“兴”字的本义、特征及其在《诗经》中的功用。质言之,探究“诗”“兴”二字的蕴意成为陈世骧探讨《诗经》的“两条蹊径”。以此为基,陈世骧将《诗经》看作“第一个具有规模的中国文学创作的原始形态(prototype)”[7]145。这一“原始形态”,也即“抒情诗”。

何谓“抒情诗”?陈世骧指出:“特指起源于配乐歌唱,发展为音乐性的语言,直抒情绪,或宜称为‘乐诗’。”[7]144从定义看,这一表述强调“音乐性”与“抒情性”两个重要因素。无独有偶,他在《中国的抒情传统》一文中也指出:“以字的音乐做组织和内心自白做意旨是抒情诗的两大要素。”[7]2因此,《诗经》作为“抒情诗”的典型代表,“音乐性”与“抒情性”是《诗经》所具有的重要内涵。进一步,“诗”与“兴”也必兼具上述因素。

在对“兴”的考释中,陈世骧首先指出了它的音乐性。他在《原兴:兼论中国文学特质》中讲到:“‘兴’乃是初民合群举物旋游时所发出的声音,带着神采飞逸的气氛。”[7]155同时,陈世骧又引证了西方学者Chambers对欧洲中古民间歌谣的研究。他从“歌谣”(carol)的字源“chorus”入手,指出此词既有圆舞的含义,形状又似环回的舞踊。因此,不论是“兴”还是“歌谣”都与群众共舞有关。闻一多曾说:“用民歌与《诗》比较,就可以知道‘兴’是什么了。”[8]因此,“兴”即身体与精神的同时上举(uplifting),为原始民间歌舞的基础。

“兴”的呼喊在初民的群舞中产生,源于劳作或节庆之乐。在群众的欢愉之中,还会有一个富有才情的歌者脱颖而出,将情绪进一步升华。因此,“兴”的完成,既有赖于民间大众,又有赖于歌者。再者,“兴”的形式技巧在《诗经》成篇前业已流行。农业主题使自然景物一再出现,求子、爱情主题使女性一再出现。此二类民间素材转化为“诗材”都与“兴”的呼喊有关。这就回应了陈世骧在民间因素方面的斟酌:“所以《诗经》的‘民间因素’的问题,指的不应该是我们现在所面对的版本提供的章节,而是比这些成篇时期更早的因素。”[7]157可以明确,这“因素”即指抒发情绪的民间大众和歌者以及来源于民间的技巧“诗材”。当述明了“兴”的民间性,陈世骧便进一步指出中国文学发展的脉络:“民间文学不断地演化,经过个人才具的润饰加工,进入上层的知识社会而定型。同时,大作家的作品总包涵了民间文艺的主题和个别天才创作的痕迹。”[7]161由此来看,“兴”所具备的“民间因素”当是确定的。

“兴”源于初民欢舞,随着身体、精神同时“上举”,所抒发的情感是纯粹又自然的。因此,“兴”也具备抒情性。陈世骧注意到情感的重要作用:“个人情感的流露,此即所谓‘抒情诗’之真义矣。”[7]156此处的“个人”即“抒情主体”,包括初民群众的个体,也包括其后代表群众抒情的歌者个人。一方面,群众即时流露出的“兴”,是“来自‘新鲜世界’里的诗质”[7]165。也就是说,原始初民看待世界,激发起他“甚觉新鲜”的感觉,当把握住这一份敏感的冲动时,他所言的就是自然而然的“兴”。这一过程体现的是直觉,是灵感,是人的生命实在与世界本质相联系的亲近。因此,在“兴”的情感中存在直觉性特征。又一方面,“个人才具”是集体创作时不可免的决定因素。总有一人会在群众情感的高潮中成为领唱者,并将个人独特的才情注入其中。此时,灵感个人化,领唱者相对于集体大众脱颖而出。当他运用成熟的技巧灵活表达情感时,情感就会逐渐典型化,成为“兴”的具体内容。因此,“兴”的情感中还存在个性化特征。

如此,我们可以总结出“兴”究竟为何。按陈世骧的说法,“这个人(指歌者)流露出有节奏感有表情的章句,这些章句构成主题,如此以发起一首歌诗,同时决定此一歌诗音乐方面乃至于情调方面的特殊型态。此即古代诗歌里的‘兴’”[7]158。从定义来看,“兴”的音乐性(节奏)、民间性(歌者)、情感性(表情)均有所体现,但我们还不应忽略一个极为重要的概念——主题。正是陈世骧所言的“主题”的特殊性,构成了“兴”的最后一个特征:有机性。

此“主题”非前所述及的农业、求子的彼“主题”。为了突出它的特殊性,陈世骧这样讲道:“在美学欣赏的范畴里,‘兴’或可译为‘motif’,且在其功用上可见有诗学上所谓复沓(burden)、叠覆(refrain),尤其是反复回增法(incremental repetitions)的本质。”[7]148“motif”即为“主题”。陈世骧认为,当有音乐性、情感性的章句经“兴”的技巧润饰后才构成主题,且主题在形式层面决定全诗的韵律结构及情感基调。由此可见,一则为“主题”借助“兴”的技巧功用,一则为“主题”于全诗的决定性作用,这二种因素共同使“主题”构成“兴”。若主题不与全诗发生作用,只作为“兴”的技巧载体,那么主题就不足以为“兴”。相应的,“兴”的“有机性”也就泯灭了。

将“诗”和“兴”作为考察《诗经》之共同文类“抒情诗”的两大“蹊径”,陈世骧的眼光可以说是非常独到的。而对“诗” “兴”的“音乐性”和“抒情性”的证明,乃至“兴”的“民间性”和“有机性”特征的发掘,则是陈世骧对《诗经》研究的创见所在。由于他对“兴”之原义的重新阐释,也由于他对“兴”的形式意义的关注,另一个有趣的话题也随之出现了,这就是“套语”与“主题”。

二、“新的视野”:套语与主题

王靖献生于台湾,同时以“杨牧”为笔名活跃于诗坛。他在《钟与鼓:诗经的套语及其创作方式》中,以西方的“帕里-洛德”理论为基点,将《诗经》看作口述传统的典型代表。他结合中国文学传统,修正了套语理论中“套语”与“主题”的定义,不仅对《诗经》具体作品做了套语式分析,还就“主题”创作与“兴”的关系展开了论述。正如胡燕春所言:“(王靖献的)研究既有选择地吸收了中国传统诗学的观点和方法,又承继并拓展了套语理论。”[9]

“帕里-洛德”理论(Parry-Lord Theory)是由哈佛大学的帕里和他的学生洛德共同发展的史诗理论,中心范畴是“套语”和“主题”,因此又被称为“套语”理论、“口头程式”理论。最初,帕里对“荷马问题”的关注、德国古典语文学家对荷马史诗六音步的关注、人类学家在南斯拉夫口传史诗的田野调查中对“套语”的关注,都构成了帕里构思“套语”理论的大背景[10]。而对他产生直接影响的,一是其师安托万·梅耶对“套语”的研究,二是当时“歌的理论”学派的思想[11]。于是,帕里在1929年至1932年的两篇论文中探讨了“荷马史诗的口头传统”问题。其后,他与洛德两度赴南斯拉夫,考察当地的口述传统。帕里离世后,洛德将调查结果和理论应用汇集成《故事的歌者》一书出版,开创了各地史诗比较研究的先例。

西方学者受此启发,将形式作为史诗比较研究的共同质素。王靖献也将之施行于《诗经》的研究中。首先,他修正了“帕里-洛德”理论的“套语”定义,并且区分出全行套语与套语式短语两种类型,以列表法、划线法从《诗经》中随意挑选六首诗进行套语分析(1)王靖献按照随意原则,在《诗经》中挑选的六首诗分别是《鄘风·载驰》《齐风·南山》《小雅·出车》《小雅·四月》《大雅·卷阿》《商颂·那》。其中,《小雅·出车》是作者为分析套语结构对诗歌情感的指示作用而特意选出的。。结果证明,《诗经》的套语化程度很高,这正是歌者运用记忆中的套语结构进行口述的例证。由此,王靖献保证了研究的合理性。其次,他在《钟与鼓》的“原序”中讲道:“我之所谓形式,是某种可以辨明的音响形态。而在《诗经》中,这一形式既是有机的,也是动态的。所谓‘有机’,是指音响形态主要取决于钟鼓与其他乐器的节拍单位。变化多端的节拍单位构成了《诗经》的音响形态,反映了诗歌未受格律束缚之时诗人心灵与想象的自由活动。所谓‘动态’,是因为音响形态允许且引入了习语(本书所谓套语)与典型场景(本书所谓主题)来达到诗人及听众所寻求的联想的全体性。”[12]2可见,《诗经》在形式层面的“音响形态”暗示了总体的音乐性。

具体到套语中,他说:“所谓套语,是不少于三个字的一组文字所形成的一组表达清楚的语义单元。这一语义单元在相同的韵律条件下,重复出现于一首诗或数首诗中,以表达某一给定的基本意念。”[12]52也就是说,套语以语义为单位表达特定意念,且统一于韵律结构中。套语构成诗行,主题则可以将创作引向故事情节而构成更大的结构单位。比起套语而言,主题在“音乐性” “民间性” “情感性”“有机性”方面与“兴”具有更明显的互文性。

针对“民间性”,王靖献主要指两个方面:其一,在审美经验上,“主题能唤起歌手与听众对其共同的‘系列思想贮藏库’的回忆”[12]123。也即歌手和听众保有记忆的共同惯例。这些惯例来自民间现实,转化为审美的经验内容。其二,观众与歌者组成了演唱的物质形式,歌者对主题的选择在观众互动过程中有重要作用:“用于演唱的诗歌,不论它们是叙事的还是抒情的,都把观众的直接认可作为成功的首要标准,而主题创作即是引导听众认可的最方便也最合适的方式。”[12]125主题的完美应用增加了诗歌的可理解程度,从而使观众迅速投入到诗人的演唱之中。由此,主题的“民间性”得以明确。

当然,主题对诗歌本身也具有重要意义。《诗经》中的主题数目并不多,为配合音律结构可多次出现,因此主题在形式上相互对照。一般而言,《诗经》中的自然预示主题,与语境相互关联,而特定自然景物会引起观众(或读者)的联想,从而强化诗歌的感情效果。例如,“莺鸟”在《诗经》中以“仓庚”或“黄鸟”的形式出现。在不同的典型场景中,“莺鸟”的形式不同,诗歌的语境与观众的情绪也不同——“仓庚”暗示妇女在美满的婚姻中得到了欢乐,而“黄鸟”则暗示妇女婚姻不幸的悲哀。因此,《诗经》的主题在形式、内容、心理情感方面都与整首诗发生作用。对诗歌而言,主题是有机的(2)此处的“有机”概念是针对“主题”的特征而言的,与王靖献在《原序》中所言的“形式”的“有机”性内涵完全不同。。

主题也与诗歌的感情基调有关。以《邶风·谷风》和《小雅·谷风》中的“习习谷风”这一主题性的套语为例,它在两首诗中都涉及到了女性由经历幸福婚姻到被丈夫无情抛弃的内容。因此,“习习谷风”一语与哀歌体的怨诉情感强烈相关,它的出现暗示了诗歌即将演唱的内容,属于诗人对主题的“直接式引用”。但有的主题与诗歌的语义内容不存在必然关联,因此其与情感的对应性不强,王靖献将此种情况称之为诗人对主题的“引喻式”引用。由此,套语性的主题或主题本身就含有某种具体的情感指向,它对诗歌感情的抒发起到推进作用。这也与洛德所谓“主题”的定义深切契合:“主题是在口述套语的创作过程中能起到引向更大的结构——故事的情节——的指标作用的一组意念。”[12]121因此,主题具有情感性特征。

总体而言,王靖献以修正后的“帕里-洛德”理论对《诗经》的套语、主题进行分析,将主题的功用与“兴”比较分析。最终,在形式的层面上,王靖献认为:“兴”即套语理论中的“主题”概念,是一种套语式的表现结构,也是中国古典诗歌的一种创作方式。而主题,也具有“音乐性” “民间性” “情感性” “有机性”的特征。

三、兴与主题的互释

陈世骧将“兴”译为“motif”,也即主题,与王靖献将“主题”视为“兴”,二者并非偶然。谈到这一点,王靖献说道:“实际上,诗歌这种传统创作方式中所谓主题,与中国抒情艺术中所谓‘兴’,几乎完全是同一回事。”[12]124他指出了“兴”与“主题”互释之可能,但又语有保留——“几乎” “完全”是同一回事。那么,“几乎”是为何?“完全”又是为何?

很明显,陈世骧所言的“兴”与王靖献所言的“主题”都从形式层面对《诗经》进行解读。而二者在主要特征方面具有高度的对应性。详见表1:

表1 “兴”与“主题”内涵之对比(3)为论述简便,表格中主要列举的是四个特征对比后的内涵差异,而其相同之处则在下方有具体阐释,表格中不再赘述。

由表1可知,“兴”与“主题”都具备“音乐性”“民间性”“情感性”“有机性”的特征,具体而言:

其一,陈世骧所言的“兴”的“音乐性”是诗、乐、舞三种因素结合后在韵律结构上的表现,是综合的“音乐性”。王靖献所认为的主题的“音乐性”具体到了形式方面由钟与鼓和其他乐器所组成的“音响形态”,是有机的、动态的“音乐性”。二者表面相异,实则都以“诗人心灵未受束缚的自由状态”为旨归。

其二,陈世骧与王靖献都注意到了个人与大众、歌者与听众的民间形成。进一步,陈世骧明确了歌者使用的技巧和诗材(指套语和主题)在《诗经》成篇以前就存在。王靖献注重的是歌者与听众记忆中的“共同惯例”。也就是说,前者关注的是诗歌演唱的物质资料因素,后者关注的是由套语和主题引发的精神因素,是对前者的深化。陈世骧还指出了一条由“初民群众”到“富有才具的个人”这样一条诗歌演化的路径,王靖献则较为关注观众这一群体,是对陈世骧的补充。

其三,陈世骧论述的“兴”是来自初民欢舞的一种原始情感。在《诗经》的演唱过程中,他并未指明此种情感的具体性质究竟是欢乐或悲哀。而王靖献则从“主题”的多样性论述其所蕴含的具体的“情感指向性”,将“情感性”的含义发掘得更深、更明确。同时,与“民间因素”相对应,陈世骧还关注了“兴”的生发中初民群众的“直觉性”与才具个人的“灵感个人化”。王靖献则关注了“灵感个人化”之后情感在主题中的运作方式。

其四,陈世骧与王靖献都认识到了“情感”之于“兴”和“主题”的作用。此外,陈世骧指出:“所有的‘兴’都带着袭自古代的音乐辞藻和‘上举欢舞’所特有的自然节奏,这两种因素的结合构成‘兴’的本质。”[7]165他关注了“兴”在韵律方面的协调作用,也即“兴”的形式作用。王靖献则从主题对《诗经》的形式作用扩展开来,关注了主题对《诗经》内容以及观众的心理反应方面的有机性。这一研究仍是对陈世骧思路的延伸。

综上所述,陈世骧所言的“兴”与王靖献所言的“主题”存有明显的相关性,二者具有相同的特征。由于他们切入《诗经》的基点与路径不同,陈世骧更多关注了“兴”的生成。王靖献则在他的基础上,深度发掘“主题”在各个方面的功用,是对陈世骧研究的补充和深化。由此,王靖献完成了“主题”与“兴”最大限度的互释。在此基础上,我们便可尝试理清“兴”与“主题”的相互关系。

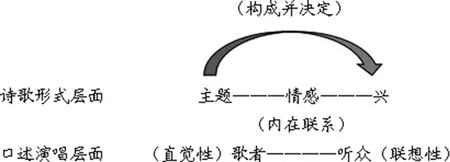

图1 “兴”与“主题”内涵之联系

在形式层面,“主题”构成并决定“兴”。前已述及,诗人根据诗歌的情感需要,对主题进行“直接式引用”或“引喻式引用”。当“引喻式引用”发生时,主题对诗歌情感的指示作用需要听众或读者的进一步分辨。例如,在《邶风·柏舟》与《小雅·采菽》中,二者都涉及到“泛舟”的主题。区别在于,前者是“柏舟”而后者是“杨舟”,“泛舟”此时只提供一个“典型场景”而不提供具体的情感指向。“柏舟” “杨舟” 是“泛舟”主题的具象化形式,它们所暗示的隐忧悲叹与欢乐飞扬的情感需要与具体语境相联系才发生作用。此时,主题只是“兴”句的构成要素。相反,在“直接式引用”中,主题与诗歌情感的对应性强,主题就是“兴”句本身。因此,在情感因素的不同场合下,主题构成并决定“兴”。

在口述演唱层面,歌者与听众内心都存有“系列思想贮藏库”,也即套语、主题的积累。由于个人才具与敏感的直觉性,歌者逐步从大众中脱颖而出,并用套语或主题的技巧演唱相关内容。听众则由歌者演唱内容中“兴”的作用唤起内心的经验与情感,与歌者一同达到“联想的全体性”。至此,一首歌诗的演唱过程便顺利开展。虽然歌者与主题,观众与“兴”的位置关系并非一一对应,但歌者与观众分别作为主题与“兴”的主要对象这层关系便可以成立。

四、结语

陈世骧认为“兴”是“歌者流露出有节奏感有表情的章句,这些章句构成主题,如此以发起一首歌诗,同时决定此一歌诗音乐方面乃至于情调方面的特殊型态”[7]158。而王靖献所言的“主题”为面向情节的结构单元。后者可看作前者的补充与深化。最终,“兴”与“主题”之间,由于音乐性、民间性、情感性、有机性而达到了互释的效果。

正如周发祥所言:“移植套语理论用于中国文学研究的价值是显而易见的。”[13]当王靖献用“套语理论”解读《诗经》时,“兴”在西方视野中也获得了可阐释空间,进而使《诗经》在中西文化语境中获得了共通性的阐释视角。陈世骧所力主的“抒情诗”传统,也就与欧西文学的传统有了同台竞技的合理性依据。由此,“兴”与“主题”的互释也在中西视野的多维阐释中带给我们更多的启示意义。