人口老龄化、城镇化与居民消费

汤向俊, 丁仪慧

(江苏科技大学 经济社会发展研究所,江苏 镇江 212100)

一、引言

人口老龄化意味着劳动力减少,必将对我国经济发展产生巨大影响。人口老龄化对经济的影响是多方面的,包括劳动生产率、技术进步,储蓄和消费等。在中国,关注人口老龄化对消费的影响具有特殊意义。近年来,消费需求不足的问题仍然存在,居民消费率已由1978年的48.8%下降至2017年的39.1%(1)资料来源:2018年《中国统计年鉴》。。该比率不仅远低于发达国家,而且也低于印度、巴西等发展中国家。许多学者对低消费的增长结构尤其感兴趣,在人口老龄化不断深化的阶段,中国居民消费走势如何成为关注的焦点之一。尤其是在当前全球经济低速增长期,外需乏力,中国经济转型压力逐渐增大,化解内需不足问题值得进一步深入探究。人口老龄化是否抑制居民消费,在一定程度上关系到中国经济增长是否具有可持续性。

在中国经济发展过程中,存在一个可观察的事实:人口城镇化与户籍城镇化存在不一致的现象;劳动力存在选择性转移,青年人口城镇化较高,中老年人口城镇化率较低。城镇化伴随着产业和人口集聚,有效促进了分工、专业化和生产率的提升,进而有利于提高居民收入与消费水平(Fujita,1999;Henderson,2005)[1-2]。人口老龄化对消费的影响及其与城镇化之间的关系值得我们深入探究。近年来,国内外关注人口老龄化与居民消费关系的文献大量涌现。例如,老年抚养比对居民消费率的影响不显著(李文星、徐长生、艾春荣,2008)[3]或为负(沈继红,2015;范兆媛、周少甫,2016)[4-5]。

关于人口老龄化对消费的影响机制,国外学者对此进行了广泛探讨。Ando和Modigliani(1963)构建了包含收入、预期和资产因素的消费函数,在工作期储蓄以备退休期消费,认为人口结构变化将影响消费行为[6]。Cutler(1990)将人口老龄化引入标准Ramsey模型并基于美国消费数据模拟结果认为,由于抚养比上升前劳动力会减少,因此,即使稳态消费水平下降,人口结构变化也将促进短期消费增长[7]。人口老龄化不仅影响消费总量,消费结构也会随之发生变化。OECD国家消费数据分析表明,随着年龄增长,住房、健康和能源消费占比增加,相反,交通、娱乐和教育消费支出减少(Foot D K, Gomez R,2007)[8]。

鉴于我国消费率长期处于较低水平,部分学者从老龄化角度分析其对消费需求不足的影响。毛中根、孙武福、洪涛(2013)指出,老龄化不仅通过直接效应影响消费,而且通过劳动生产率、劳动供给等间接效应影响消费需求;老龄化降低了城市居民消费需求,老龄化对农村居民影响不显著[9]。在分析人口老龄化对消费比率影响的基础上,张忠根、何凌霄、南永清(2016)基于1995-2013年间省级面板数据研究了人口老龄化对消费结构的影响,结果表明,老龄化有利于消费结构升级[10]。

在我国老龄化过程中,伴随城镇化导致的人口选择性转移,笔者认为有必要分析城镇化对居民消费的影响。现有研究表明,城镇化伴随着产业和人口集聚,能有效促进分工、专业化与生产率提升,进而有利于提高居民收入与消费水平。人口、经济活动的集中产生的集聚效应、规模效应有利于城市消费需求扩张(Fujita,1999;Henderson,2005);城市化有利于增强消费品及公共服务的多样化(Glaeser,Kolko and Saiz,2001)[11]。国内学者较多从实证角度检验城镇化与消费之间的关系。随着城市化率提升,居民消费率变化呈现U型特征(刘艺容,2007)[12];潘明清、高文亮(2014)利用省级面板数据得出城镇化的集聚效应大于外部成本效应,城镇化促进了居民消费增长[13];雷潇雨、龚六堂(2014)则采用市级面板数据得出城市化能够推动居民消费率增长,但增长过快会阻碍消费率增长的结论[14]。

在分别研究人口老龄化、城镇化对居民消费影响的同时,也有部分学者将二者结合起来分析其对消费的影响,不过结论并不一致。王宇鹏(2011)基于2001—2008年中国城镇居民消费行为研究表明,老年人口比重越高,城镇居民平均消费倾向越明显[15];徐雪、宋海涵(2019)分析了老龄化与城乡消费之间的关系,结果表明,城镇老年抚养比对居民消费影响不显著,农村老年抚养比对居民消费有正向影响[16]。

现有文献对理解人口老龄化与居民消费之间关系提供了很好的借鉴,不过限于数据的制约,现有研究多采用省级面板的人口年龄结构数据分析其对居民消费率的影响,忽视了个体异质性以及城乡之间的差异,本研究试图在该方面作出尝试。针对现有文献的缺憾,笔者利用CHARLS数据分析人口老龄化、城镇化对居民消费的影响,分析老龄化、城镇化对居民消费的影响机制并指出相应的政策含义。实证结果表明,老龄人口尤其年龄较大人口的城镇化,能够显著提升消费水平。上述结果在经过一系列稳健性检验后仍然显著。这意味着,通过提升老龄人口城镇化水平,能够抑制老龄化对消费的不利影响。

二、数据与变量

(一)数据来源

本文数据来自中国健康养老追踪调查数据(CHARLS)。它是由北京大学国家发展改革研究院组织实施的,采用多阶段概率抽样,每两年调查一次,调查对象为45岁及以上居民,其中2013年追访调查包括28个省市自治区、150个县级单位,共18 507人。该数据包括家庭基本信息特征、中老年人健康、工作、收入、支出等方面的信息。该样本因其具有广泛的代表性,所以结论具有一般性。笔者根据样本数据相关变量的完善程度,共选取了9 087人作为研究对象。

(二)变量定义

为了验证本文的假说,笔者参考现有研究成果,在解释居民消费差异过程中控制个体异质性。除本文分析的城镇化、人口老龄化因素外,笔者还引入居民收入、健康、性别、教育、养老保险等变量,相关变量定义的具体描述如下:

居民消费(Lnconsum)。在CHARLS问卷中,家庭消费支出包括三个部分:家庭食品支出,以周为单位衡量;日常消费支出,水、电、燃料、交通等,以月为单位衡量;其他支出,包括衣服、旅游、教育、医疗、家具等,以年为单位衡量。将上述三项支出折算后计算年度家庭消费支出。由于其他支出次数较少,笔者将其他支出与日常消费支出加总合并后计算家庭日常消费支出,在此基础上明确人均家庭消费支出及人均家庭日常消费支出变量。在实证分析中,笔者采用对数衡量。

人口老龄化(Age)。现有研究已经表明,处于生命周期的不同阶段,消费行为存在显著差异,笔者总结了年龄变量测度随人口年龄变化的居民消费行为变化规律,以期从微观层次回答人口老龄化对居民消费行为的影响。

城镇化(Towm)。笔者将问卷调查中回答“非农户口人员”的赋值为“1”,将回答“农业户口”的赋值为“0”,以“非农人口”表示城镇化。

人均家庭收入(Lnincome)。收入是影响居民消费的关键变量,本文中人均家庭收入包括两项:农业收入及非农收入。笔者采用对数衡量。

受教育程度(Education)。受教育程度反映居民人力资本水平,受教育程度越高,一般来说居民收入水平也较高。这将影响消费。在CHARLS问卷中,受教育程度包括:未读过小学、半文盲私塾、小学一直至博士,共11级。笔者将“未读过小学”“半文盲”赋值为“0”,将“读过私塾”“小学”赋值为“6”,将“读过中学”赋值为“9”,将“读过中专”“高中”赋值为“12”,将“读过大专”赋值为“14”,将“读过大学及以上”赋值为“16”。

健康程度(Healthy)。在CHARLS问卷中,有“是否有医生告诉你有以下疾病”选项,依据现有研究(Coile,2004),笔者将心脏病、中风和癌症三类疾病归为急性疾病,其他高血压、高血脂、关节炎等疾病归为慢性疾病。笔者将“慢性疾病”赋值为“1”,将“急性疾病”赋值为“2”,将“健康赋值”为“0”。

养老保险(Oldinsur)。养老保险能够弱化居民预防性储蓄动机,因而笔者在问卷中设计了“企业职工基本养老保险”“城乡居民社会养老保险”“新型农村社会养老保险”等选项。笔者将参加上述选项之一的赋值为“1”,否则为“0”。

其他变量。如,性别(Gender)、婚姻状态(Marry)、是否中共党员(Party)等。笔者将“男性”“已婚”“中共党员”赋值为“1”,否则为“0”。

(三)实证模型

Lnconsumi=β0+β1Towmi+β2Agei+Xi+ui

(1)

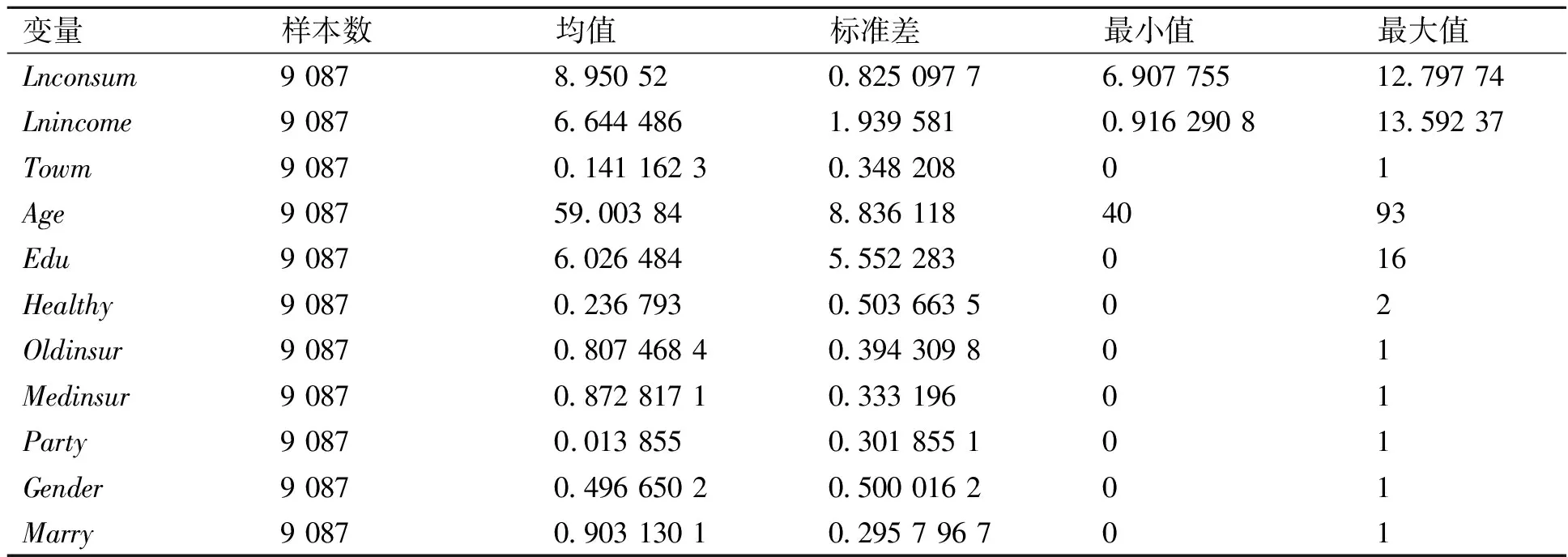

其中,Lnconsumi表示人均居民消费,Agei表示老龄化、Towmi表示城镇化;Xi表示控制变量,包括人均家庭收入(Lnincome)、受教育年限(Edu)、健康状况(Healthy)、养老保险(Oldinsur)、中共党员(Party)、性别(Gender)、婚姻状况(Marry)。见表1。

表1 主要变量统计描述

三、实证分析

(一)基准回归

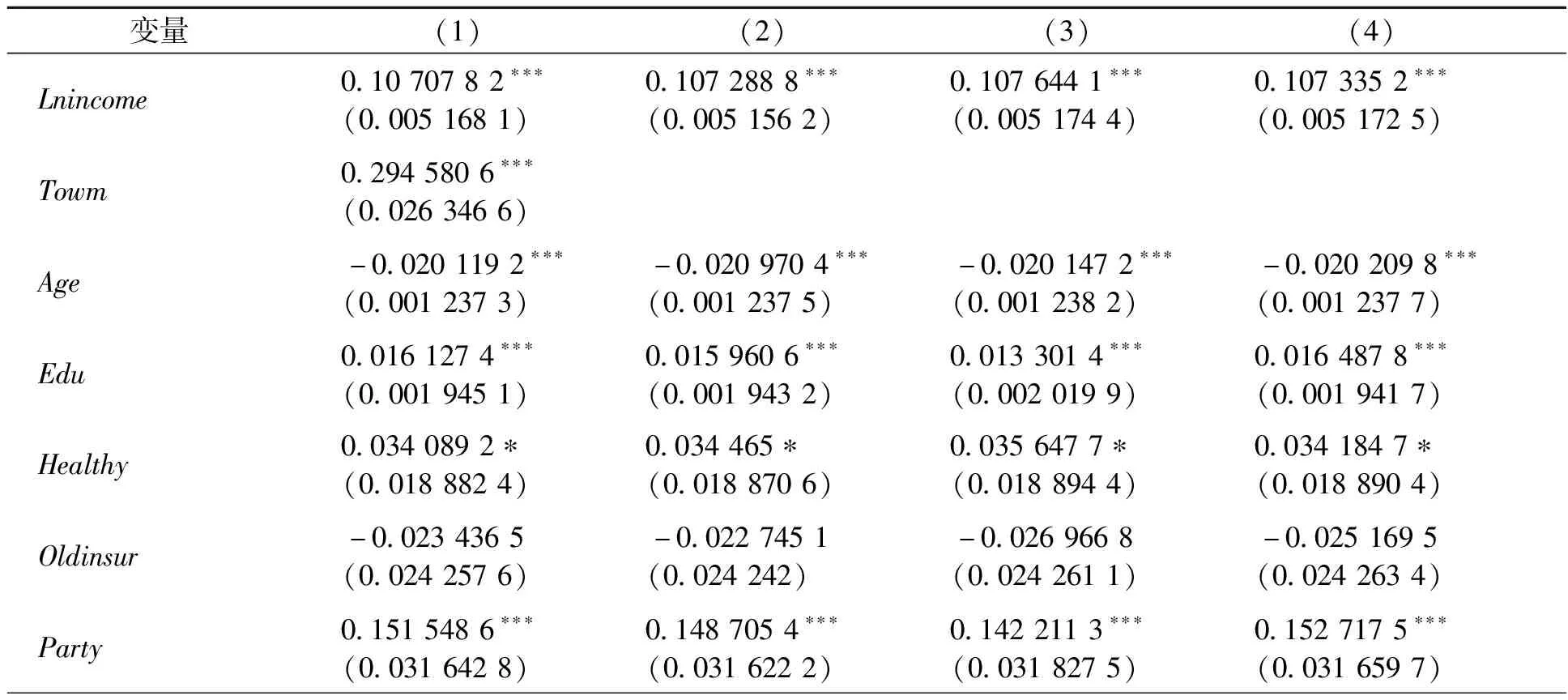

在仅考虑收入、年龄、城镇化因素的情况下,表2第1列结果表明,收入对居民消费的影响显著为正,这与现有的消费理论一致;年龄对居民消费的影响显著为负,说明随着年龄增长,居民消费降低,进一步表明老龄化将抑制居民消费增长;城镇化对居民消费的影响显著为正,这与笔者的理论预期相一致,说明城镇化能够有效推动消费增长。在第2列中,笔者进一步引入人力资本、健康因素,结果表明,随着受教育年限增加,即人力资本水平上升,居民消费也将增加;健康状况对居民消费的影响显著为正,说明随着患病几率增大,居民消费支出上升。出现上述结果的原因在于医疗支出被包含在居民消费变量中。

表2 基准回归

笔者进一步引入养老保险对居民消费的影响。第3列表明,参加养老保险对居民消费的影响显著为正,说明养老保险具有弱化居民预防性储蓄动机的功能。笔者同时引入党员、性别、婚姻状况以分析养老保险对居民消费的影响。第4列结果表明,中共党员身份对居民消费的影响显著为正,说明较高的政治地位确实能够改善居民的收入和消费状况;男性相对于女性而言,对居民消费的影响显著为负,说明男性相对于女性而言消费水平较低;婚姻状况对居民消费的影响显著为负,说明已婚相对于未婚而言,居民消费状况有所降低。

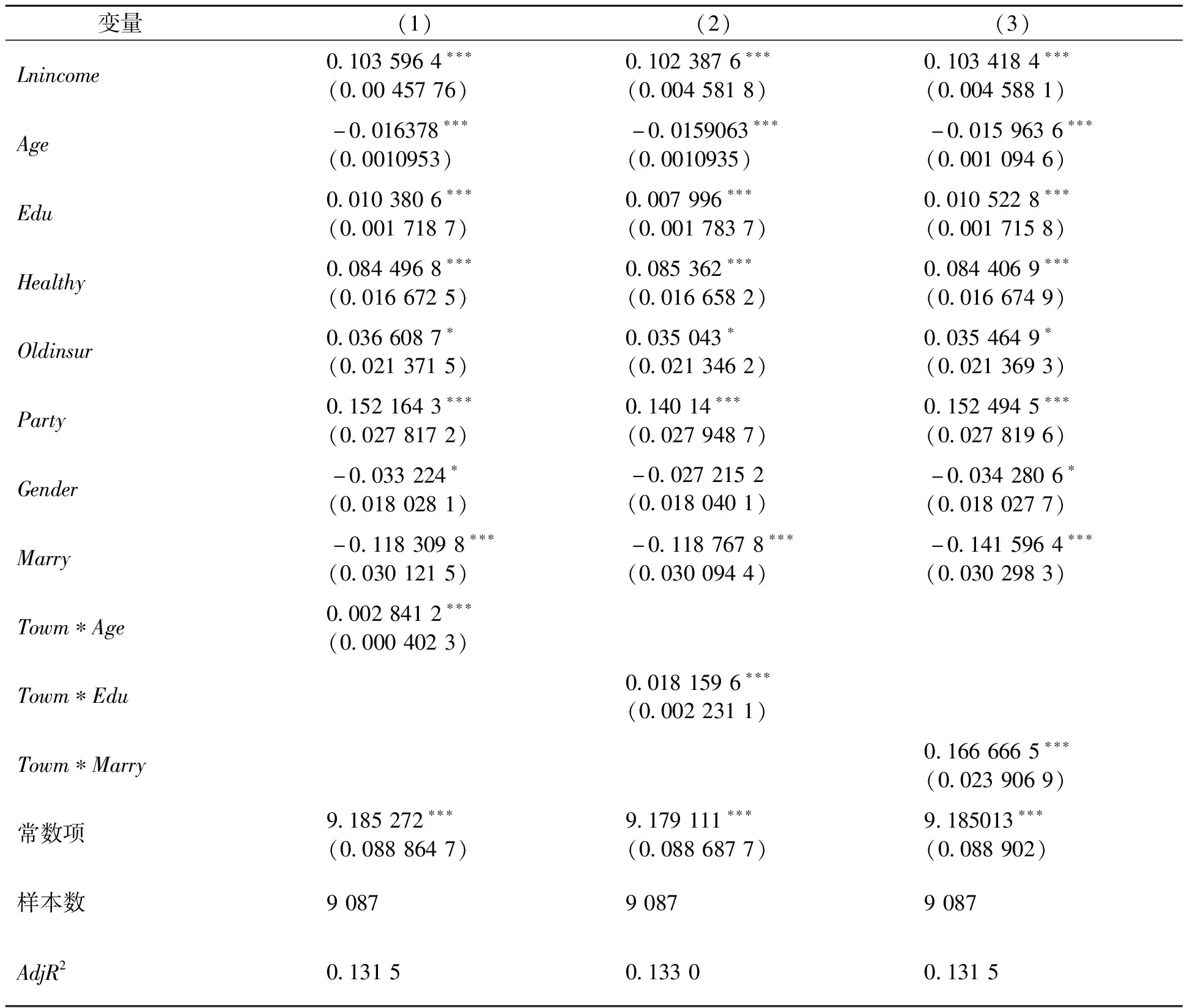

(二)城镇化对于不同群体的影响

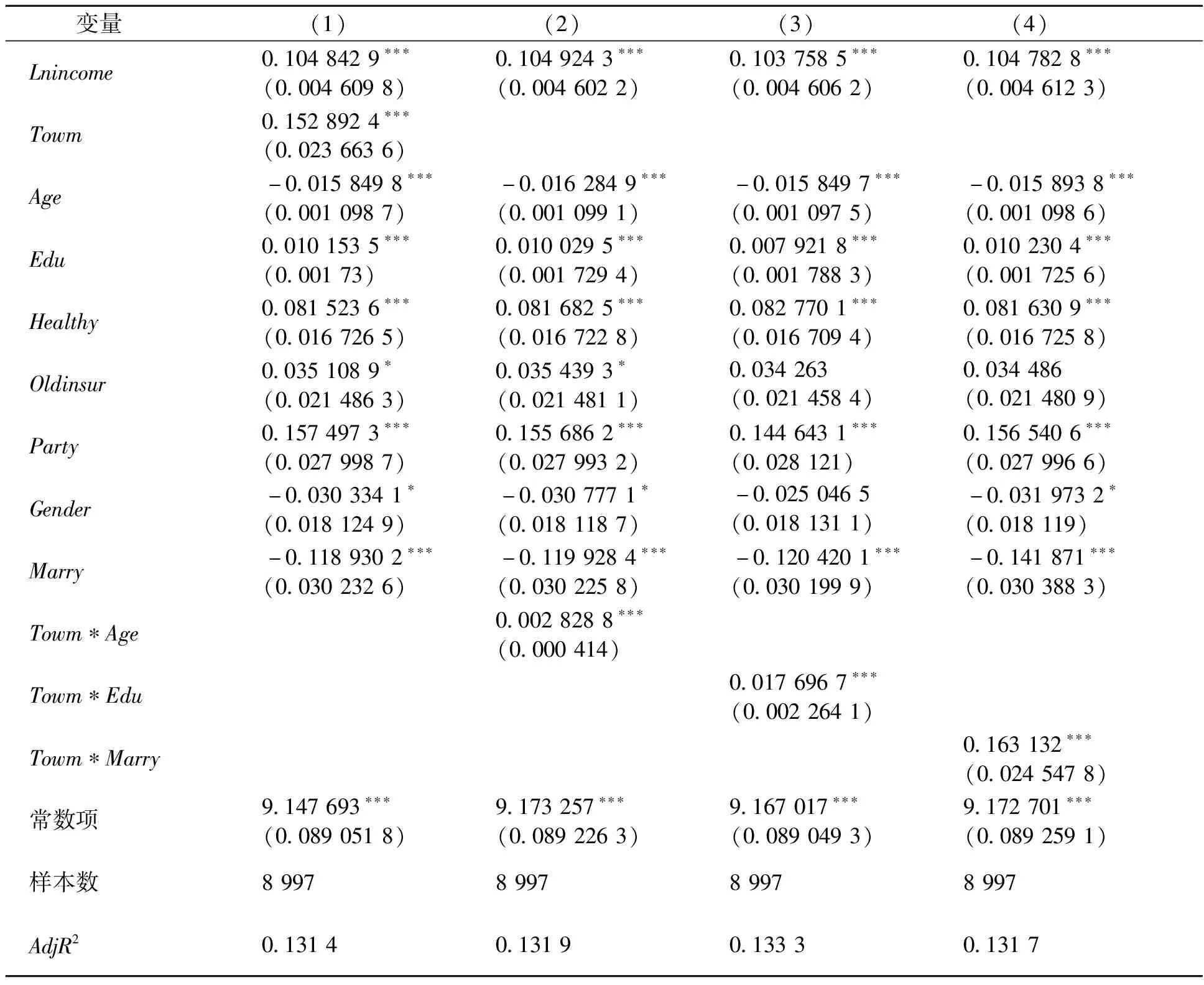

为了进一步探讨城镇化对不同群体居民消费的影响,笔者引入城镇化与其他变量的交互项。表3第(1)列结果表明,城镇化与年龄交互项对居民消费的影响显著为正,说明即使存在老龄化对居民消费的不利影响,但城镇化对于老龄人口居民消费的促进作用仍然显著。这具有很强的政策含义。现阶段,我国青年人口城镇化率较高,中老年人口城镇化率较低,如果可以通过提供较好的公共服务提升老龄人口的城镇化率,就能促进居民消费的增长。表3第(2)列结果显示,城镇化与受教育年限的交互项对居民消费的影响显著为正,说明教育水平较高的群体消费水平也较高,这也说明人力资本越高,从城镇化中获益越多。这意味着,加大农村教育投入,提高农村居民教育水平,不仅能够提高农民收入,而且能够从城镇化中获得更高收益。第(3)列的回归结果表明,城镇化与婚姻状况的交互项对居民消费的影响显著为正,说明已婚群体在城镇化后其消费水平更高。

表3 城镇化对于不同群体的影响

四、稳健性检验及进一步讨论

在考察了老龄化、城镇化对居民消费的影响后,笔者进行稳健性检验。

(一)居民消费结构的稳健性检验

笔者将前文分析的居民消费分为两个部分,即食物消费支出和日常消费支出,并检验结果的稳健性。表4、5回归结果表明,城镇化、收入、老龄化对居民消费的影响与表2、表3相一致。部分不一致的回归结果主要是由不同消费结构引起的。如,表4的回归结果表明,健康状况对居民食物消费的影响不显著,性别因素对居民食物消费的影响不显著;同时,经检验,表4的回归结果不存在异方差,说明不同收入群体食物消费支出行为并无显著差异。

表4 食物消费回归结果

表5日常消费回归结果显示,大部分变量的回归系数及显著性水平与表2、3的回归结果分析相一致。不一致的是养老保险对居民消费的影响为负,但并不显著,说明养老保险对日常消费的影响并不明显,养老保险对于居民消费的影响主要体现在食物消费支出上。这与我国现有农村养老保险保障水平较低有密切关系,其只能保障部分基本生活消费支出。

表5 日常消费回归结果

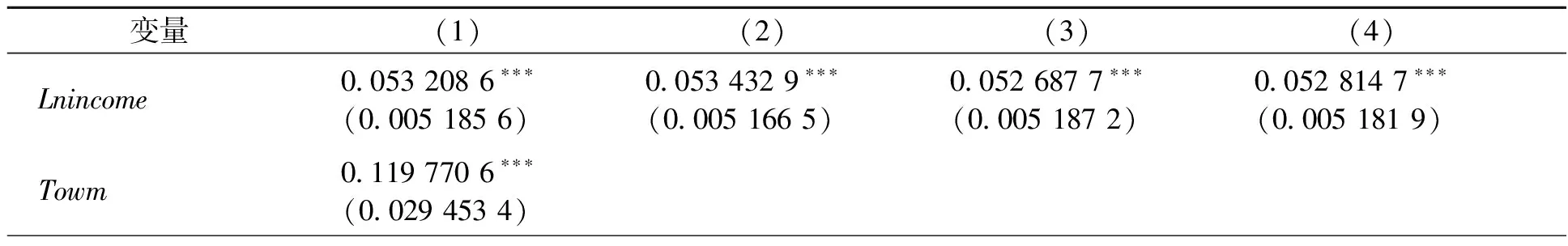

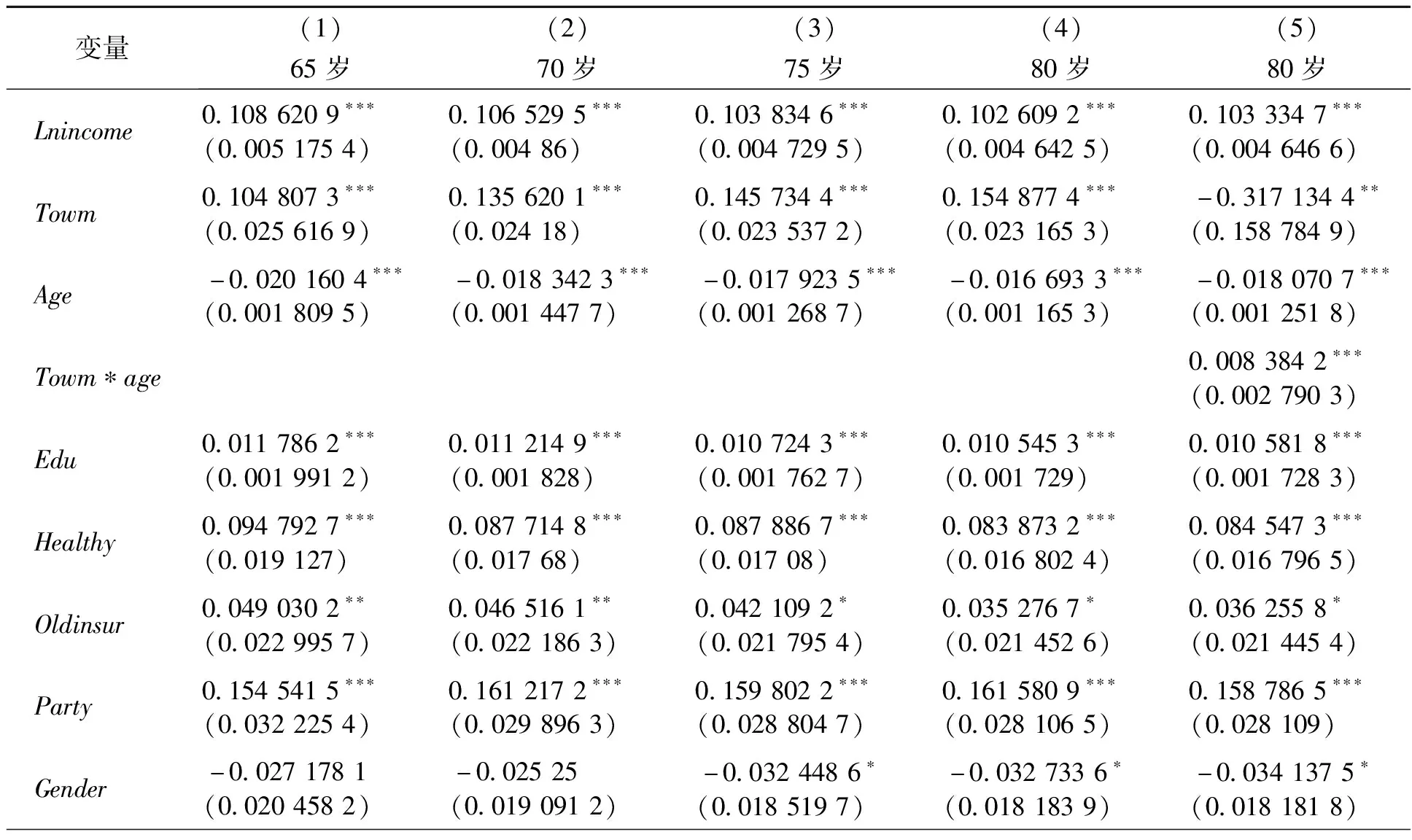

(二)年龄的稳健性检验

由于本文中老龄样本可能存在死亡选择性偏误,样本中人口与已死亡人口在个人特征上存在显著差异,进而影响结果的稳健性。为衡量结果的稳健性,笔者尝试将样本年龄分别设定在65、70、75、80岁,重复表2的回归,回归结果见表6。表6的回归结果与表2的回归基本一致,即城镇化、收入对居民消费的影响显著为正,老龄化对居民消费的影响显著为负。不过,与现有认识存在差异的是:随着纳入样本的个体年龄增长,城镇化对居民消费影响的系数逐渐增大。第5列的回归结果进一步表明,年龄与城镇化的交叉项显著为正,说明年龄较大人口的城镇化对居民消费的促进作用比较显著,这具有很强的政策含义。

表6 年龄的稳健性检验

(三)城镇化时间的影响

城镇化时间长短可能会对居民消费行为产生影响。笔者利用调查问卷中最近两年城镇化的样本,分析最近两年刚刚城镇化与两年前已经城镇化样本的居民消费行为是否存在差异。从表7、表8的回归结果来看,城镇化、老龄化及其他因素对居民消费的影响回归结果基本一致。从表7第(1)列的回归结果来看,两年前已经城镇化对居民消费的影响系数为0.152 892 4。表8第(1)列的回归结果表明,近两年城镇化对于居民消费的影响系数为0.185 553 8。这说明,近两年刚发生的城镇化对居民消费的影响大于两年前已经城镇化对居民消费的影响。

表7 两年前城镇化的回归结果

表8 近两年城镇化的回归结果

五、结论及政策含义

笔者采用CHARLS数据分析了人口老龄化、城镇化对居民消费的影响。通过一系列估计及稳健性检验后,笔者认为,老龄人口能够从城镇化中获取更多收益,年龄较大人口城镇化后其消费水平提升较为显著;受教育水平越高的群体因其具有更高的人力资本水平,城镇化后居民消费水平也较高。

该研究结论具有很强的政策含义。现阶段,我国农业人口城镇化以中青年人口为主,由于户籍制度的限制,中老年人口城镇化水平较低,在公共服务的提供上也存在显著差异。为此,应调整现有的户籍制度、土地流转制度,不仅应关注转移人口的城镇化,更应关注家庭成员尤其是老龄人口的城镇化,而这有赖于公共服务覆盖面的扩大。老龄人口城镇化后消费观念也发生了改变,对保健、医疗、健康、旅游产品的消费需求也将显著增加,这也将显著提升消费水平。因此,应从政策上鼓励和规范老龄人口流动,保障老龄人口城镇化后在住房、医疗、养老保障等方面的政策落实,以更好地促进消费增长。

鉴于受教育水平较高的群体从城镇化中获益较多,因此应继续加大对农村中小学的转移支付。这不仅能够增加农业劳动收入,也能够为老龄人口城镇化后获取更高收益创造有利条件。当前,我国经济社会发展仍然不平衡,区域差距、城乡差距仍然较大,通过加大对农村中小学教育投入,提高农村居民受教育水平,不仅能够为经济发展提供二次人口红利,而且可以为缩小收入分配差距创造条件,使更多群体共享经济发展成果。