教育案例研究的类型、实施与写作

李哉平 金遂 陈伟凯

摘 要 为使中小学教师能准确把握不同类型教育案例研究的内在一致性,本文对“叙事研究、案例分析、跟踪研究”三种教育案例研究的类型,从“基本意义、文本特征、表达方式、相互关系”等方面进行了比较甄别,并阐释了各种教育案例研究的实施程序、文本写作的统一性及差异点。

关键词 教育案例 研究类型 实施程序 文本写作

案例研究也就是个案研究,即根据参与(研究)者的观点,对自然情境中某一具体事件(即实例)进行的深入研究。这里用“案例研究”这一名称,只是更强调特定个案研究结果在同类事件中的普适意义。通过“解剖麻雀”,从个别实例中获得整体性、规律性的认识,可以实现“小中见大(特殊→一般)”或“由点及面(个→类)”之目的。案例研究方法在实际运用中因研究指向不同,往往表现出不同的形式(类型)。而许多文献把不同类型的案例研究赋予不同的名称,如叙事研究、案例分析、个案跟踪研究等,似乎这是三种不同的研究方法,容易使人忽视其内在的一致性。我们在指导中小学教育科研实践过程中,发现教师们对此难于准确把握和选择。为了帮助老师们区分不同类型的案例研究并加以运用,本文试图对教育案例研究的类型、实施程序与文本写作进行阐释。

一、教育案例研究的类型与甄别

目前,教育案例研究由于教师成为研究主体,不再是完全与实证主义相对的研究范式,也不再完全以理论建构为主要目的,更多地“以实践反思为主”[1]。出于各种不同目的,应用于不同场景,教育案例研究可采用不同的具体研究方法,如教育叙事、教育会诊、追因法、追踪法、课例研究(单纯指向课堂教学),但万变不离其宗,其本质都是对具体实例的深入研究。尽管如此,为了避免认识混乱,对各种不同研究指向的案例研究进行分类还是很有必要的。

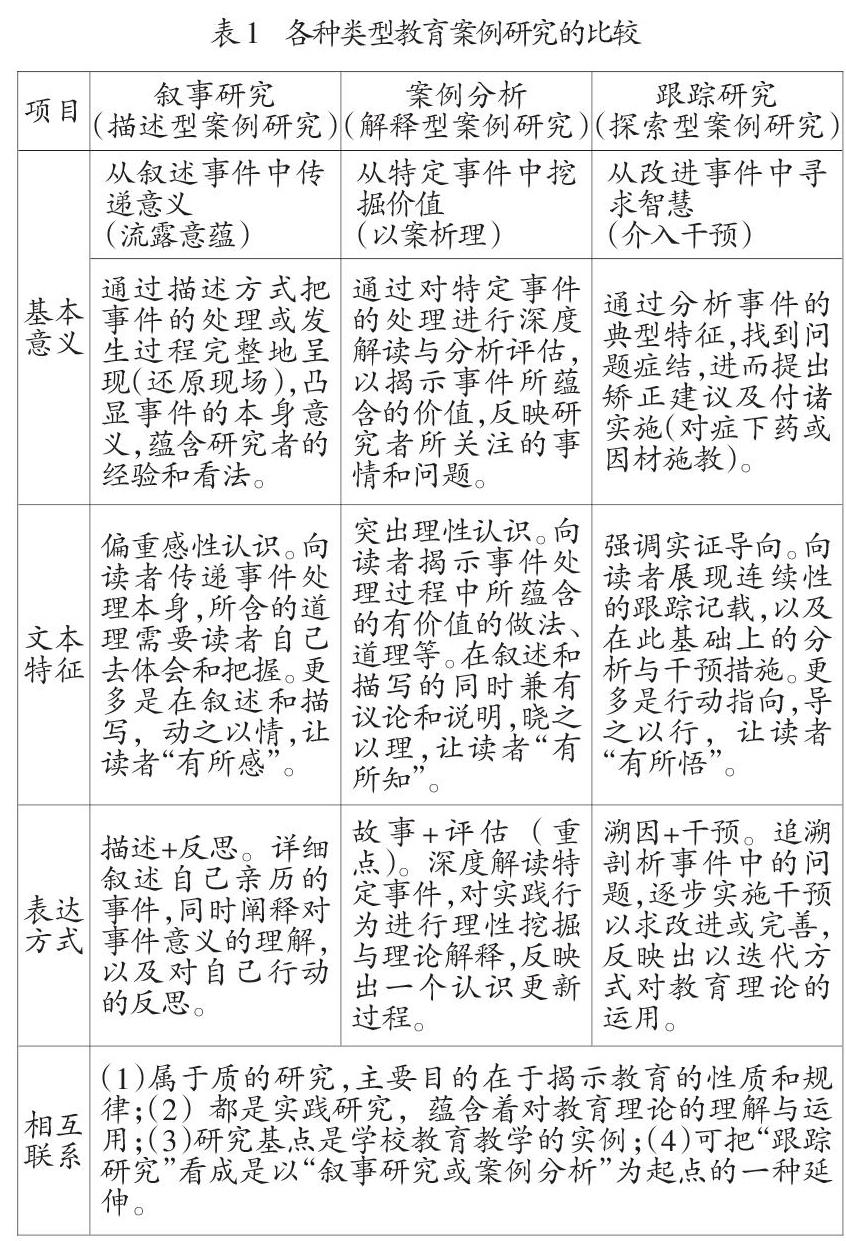

我们比较认同罗伯特·K·殷将案例研究划分为描述型案例研究、解释型案例研究和探索型案例研究三种类型[2],并把它与中小学教师在运用案例研究方法时对这三种类型案例研究的习惯称呼——叙事研究、案例分析、跟踪研究对应统一起来,然后加以比較(见表1)。

叙事研究,如徐向阳的《我和孩子“玩”桂花》。作者与学生们从一朵花到一棵树再到一首诗最后到一故事的“玩”,其中蕴含着作者对“教育是什么”的思考与理解;作者以深度描述事件过程为主,还原事件发生的现场,以叙述的方式阐明自己对“教育是离开学校以后留下的那一点点东西”的理解和感受,允许读者在分享时有自己的体会与把握[3]。

案例分析,如沈江天的《从一堂公开课到“三零主义”》。它起源于一堂公开课发生的意外,学生的思考冲击着原有的预设,导致课堂陷入困境,转而课堂教学变成师生一起重定目标,并获得意外的成功。然后重点是作者对这样的事件进行深度解读与分析评估,触发了对该事件甚至一般课堂教学的操作和理念的系列反思,更新理论的认知,归结到“零经验、零距离、零结果”的教学主张[4]。

跟踪研究,如王国均、严慧娟的《“推敲结构策略”学习单的三次改进及启示》。王国均教授在浙江师大附属衢州白云学校指导老师“让学生掌握阅读策略”的教学设计,先系统地梳理初中阶段记叙文和说明文的结构特点,初步形成了一个“推敲结构策略”的支架型学习单体系,然后不断实践、不断修改,经三次改进而定型,形成新的推敲结构策略(技能)[5]。

二、教育案例研究的实施程序

根据张肇丰先生《试论叙事研究的方法问题》一文的观点[6],在大多数情况下,叙事研究与案例分析可看作是同一概念,大多为叙事型案例研究,即以叙事为主要方式对特定情境及其意义进行的描述和诠释。由于叙事研究与案例分析强调认识导向,而跟踪研究却是实证导向,因此在实施程序中最后两个环节有明显不同。

1.确定研究对象

根据研究目的,选择具有问题性、典型性、真实发生的一个教育教学事件,或者抽取那些能为研究提供最大信息量的样本,用“有目的抽样”选定合适的一个研究对象,如学生个案。研究的问题来自对理论的疑惑与追问、对相关文献的阅读反思以及自己工作实践中遇到的具体问题,这个环节与研究者平常是否坚持写教育日记直接相关。

2.搜集资料

确定选题后,一是检索文献、搜集相关的资料及所处环境等,特别是典型的有内涵的资料;二是进入现场进行全面考察,用得较多的是观察、访谈和实物分析,也可以采用填表、面试或测量等方法。遵循着“资料来源要广泛、建立数据库、建立证据链”等搜集原则,收集的资料质量如何,关键是看研究者是否具有敏锐的眼光、洞察力及较强的思辨能力。

3.整理资料

审核所收集到的资料,剔除无用、归类有用、补充不足的资料,确定影响研究对象发展的因素,从而对研究对象做出正确的诊断,以便及时根据分析结果调整研究问题和方法。整理材料时,要注意发现各种现象的内在关联性,为提取解决问题的策略提供依据。整理(第一时间)和搜集往往是同步的,要根据分析结果及时调整所研究问题和研究方法,之后再进行资料搜集、整理分析,循环往复、逐步深入。

4.分析资料

重在探究问题或现象的成因,从“主观-客观”,多角度探讨问题的症结所在;或是理论审视,依据相关教育理论对案例进行思辨和分析。整个资料分析中,应力求客观,要善于发现平常现象中所隐藏着的教育规律,从日常的教育行为习惯中透视所蕴含着的教育哲理,并推测概念或变量之间的关系。更重要的是,对解决问题的策略进行分析。无论成功还是失败的,都可从中吸取解决类似问题的经验和教训。

5.根据分析结果提炼扎根理论或尝试解决问题

(1)叙事研究或案例分析构建扎根理论。全面呈现案例的形成与发展过程,从原始资料中归纳出概念与命题,建立起这些概念与命题之间的联系,得出对事件个性化的感悟,生成扎根理论。

(2)跟踪研究针对个案的特征和问题,设计一套解决方案并付诸实施。改善外因条件以适应个案的发展需要,或发展与加强有利于个案成长的外因条件,而对那些较难改善或发展的外因条件要有控制、防范或疏导的措施。发展与矫治个案的内在因素,使之与外部环境相适应。有时在提出解决措施以后,还把研究过程中得到的启发与思考一并提出来进行讨论。

6.撰写案例研究报告

个案跟踪研究报告相当于针对以“叙事研究或案例分析”中需要改变的问题为起点,其开头应包含着解决问题的初步设想和具体策略,然后报告个案的干预过程与结果,最后得出谨慎的结论,不盲目放大。文本体现出螺旋式上升结构。

对于复杂的案例研究可合作攻关,成果分享。撰写的报告也要反复讨论、修改,并不断完善。

三、教育案例研究的文本写作

1.教育案例研究文本写作基本要求

教育案例写作要重点呈现四个要素:一是标题(反映主题),二是背景(交代事件发生的时间、地点、场景,说明研究主题和方法),三是过程描述(让问题与事实材料交织在一起),四是问题剖析(权衡问题解决的利弊得失,进行反思以获得启示)。并且,要体现不同类型教育案例研究的文本特征,如描述型要偏重感性认识,解释型要突出理性分析,探索型要强调实证导向。

2.教育案例研究文本写作基本环节

(1)提出问题。在有问题性(有冲突)、真实性(可复制)、典型性(可推广)的教育教学事件中,选择一直没有解决、困扰自己的问题,或日常教育生活中意外的、反常的或突发的问题。具体要求写作者做到:①保持敏锐的感受;②有反思习惯;③具有一定的问题转译能力。

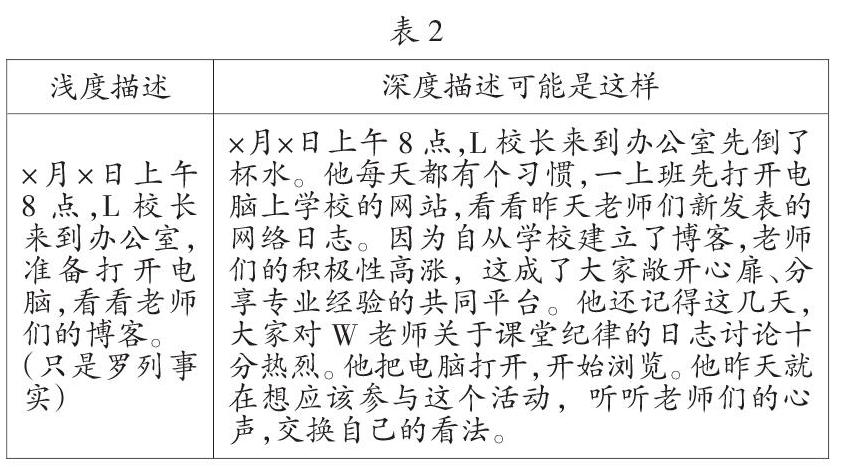

(2)深描细节。“深描”是围绕着问题进行深度挖掘与细节描述,可从以下几方面展开:①背景知识,即所涉及的关键人物与核心事件已有的现实基础;②当下情境,即某一事件是在什么样的状况下发生的;③事件本身,即事件发生的整个过程,尤其要对与研究问题紧密相关的细节进行加重描述;④作者自身,即尽可能还原身处其中的所思所感,必要时可呈现自我情绪(见表2)。

(3)展示结果。有两种结构:顺叙(问题—案例描述分析—获得答案)与倒叙(假设—案例描述分析—证实或证伪)。不管用哪种结构,案例作者都要让读者从事件本身中去寻求答案,尽可能不带个人倾向与喜好,即使与假设不符,也要尊重这些偏差,并把它作为宝贵的收获。

(4)理性提升。包含四个方面的要求:①以问题解决为脉络,谋取佐证;②以事实材料为支撑,寻求各种可能的解释;③阐释个案的普适性;④交代个案的局限性。

总的来说,案例写作要在充分描述事件整體与细节的基础上,找到具体事件与支撑理论的关联性,明确研究视角,构建分析结构,并对“关键要点”做出特别分析,提炼可能的结论,对有疑义的要作必要的讨论,只有这样才能使案例研究获得“由树木见森林”的效果。

参考文献

[1] 张肇丰.试说教师的案例研究[J].课程·教材·教法,2004(08).

[2] 罗伯特·K·殷.案例研究:设计与方法[M].周海涛,李永贤,李虞,译.重庆:重庆大学出版社,2004.

[3] 徐向阳. 我和孩子“玩”桂花[J].小学语文教师,2018(01).

[4] 沈江天. 从一堂公开课到“三零主义”[J].上海教育科研,2012(04).

[5]王国均,严慧娟. “推敲结构策略”学习单的三次改进及启示[J].语文教学通讯,2018(11).

[6] 张肇丰. 试论叙事研究的方法问题[J].教育理论与实践,2013(11).

[责任编辑:白文军]