黄河文化视域下的元代开封题材杂剧整理

王佳琦

关键词: 元代开封题材杂剧;黄河文化;传播;黄河精神

摘 要: 元代开封题材杂剧作为黄河文化的一部分,学者对其进行深入研究,对于传承弘扬黄河文化、延续中华民族的历史文脉、坚定文化自信具有重要的意义。文章对现存元杂剧进行了考察,整理了与开封相关或故事发生在开封的元代杂剧作品,在此基础上按照类型特点对元代开封题材杂剧进行了分类,考察了其流传的原因,分析了其所蕴含的黄河文化。

中图分类号:G256 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2020)10-0006-05

黄河流域是中华民族的摇篮与华夏文明的发祥地,黄河文化是指中华民族在黄河流域生活和从事生产活动的过程中创造出的一切优秀文明成果,是中华民族的根本血脉,蕴含着丰富的哲学思想、政治思想、文化艺术思想,为现代化建设提供了许多有益的启示。推进黄河文化研究,讲好黄河故事,延续历史文脉,就要从具体角度入手,发掘黄河文化的内涵。作为黄河文化重要组成部分的元代杂剧作品,其含有黄河文化的优良基因。在现存的元杂剧中,有数十部作品都与开封有关,它们共同展现了开封地区的社会风貌与文化特色。从地理角度看,开封是黄河岸边的一个古老城市,在黄河文明的浸润下,开封的历史文化底蕴深厚;从文化角度看,开封地区从先秦时期就显示出典型的黄河农耕文化,其所代表的文化是黄河文化的重要组成部分。笔者通过对现存元代开封题材杂剧的整理,不仅可解释这种杂剧题材作品出现的原因,还能起到传承黄河文明、弘扬黄河文化的作用。

1 元代开封题材杂剧存世数量辩证及分类

对于元代开封题材杂剧,很多学者已对其进行了统计,如:徐朔方在《金元杂剧的再认识》一文中指出以开封为故事发生背景的元杂剧有38种,李春祥在《略论元剧作家笔下的社会生活》一文中指出元代开封题材杂剧有35种,任莹在《金元杂剧之河南现象研究》一文中指出以开封为背景的元杂剧有40种,李妍在《元代河南题材杂剧研究》一文中提到元代河南杂剧有40种,李榕在《金元杂剧中的汴梁现象研究》一文中指出以開封地区为背景的元杂剧有43种。综上所述,这些学者对元代开封题材杂剧的数量存在一些分歧。造成分歧的原因主要有:一方面是元代开封地区版图规划与现今不一致,另一方面是学者对于“开封题材”一词的界定不一致。笔者认为,所谓开封题材杂剧,就是故事地点发生在开封地区的杂剧作品,因此,凡是在杂剧作品中明确提及故事地点位于开封地区的,都可以算作是开封题材杂剧。

关于杂剧的分类,前人也有发挥。明代宁献王朱权在《太和正音谱》中把元代杂剧分为十二科:“一曰神仙道化,二曰隐居乐道(又曰林泉丘壑),三曰披袍秉笏(即君臣杂剧),四曰忠臣烈士,五曰孝义廉节,六曰叱奸骂谗,七曰逐臣孤子,八曰 钅 发 刀赶棒,九曰风花雪月,十曰悲欢离合,十一曰烟花粉黛(即花旦杂剧), 十二曰神头鬼面(即神佛杂剧)。”元代夏庭芝在《青楼集志》中把元代杂剧分为“架头、闺怨、鸨儿、花旦、披秉、破衫儿、绿林、公吏、神仙道化、家长里短”等类。罗锦堂在《元杂剧本事考》中将元代杂剧分为历史剧、社会剧、家庭剧、恋爱剧、风情剧、仕隐剧、道释剧、神怪剧等八类。考察以上三人所分之类目,颇有可商榷之处。朱权提出的元代杂剧十二科虽然大多按照故事情节与题材对元代杂剧进行分类,但其中的部分类目,如孝义廉节、叱奸骂谗等类目,属于一类。《青楼集志》的分类方法既有按照故事题材划分,如绿林、神仙道化等类目,又有按照角色划分,如架头、花旦等类目,该分类方法缺乏统一标准。罗锦堂的分类方法较前人有很大进步,但历史剧这一类目的划分颇有不妥,元代杂剧大多根据历史故事改编,都可以归入历史剧这一类目中。

美国学者罗伯特·麦基在《故事》一书中按照题材、背景、角色、事件、价值,把电影分为二十四种类型,该分类方法在一定程度上对于杂剧分类具有借鉴意义。笔者参考《故事》中的类型划分方法,尝试把元代杂剧分为以下几种:一是爱情类杂剧,包括恋爱、哥们儿救赎两类。恋爱类主要以男女恋情为主,罗锦堂所分之恋爱剧、风情剧属于这一类;哥们儿救赎以朋友之间友情为主,其内容与恋爱类相似,属于恋爱类的次类型。二是犯罪类杂剧,包括公案、绿林两类。该类杂剧开篇都有犯罪情节,仅是讲述者(主角)视点不同而已,因此公案、绿林两类可归为一个大类。三是社会类杂剧,包括家庭、政治两类。该类杂剧一般聚焦一个社会问题,并在此基础上形成一个故事。四是幻灭类杂剧,包括神仙道化、山林隐逸两类。该类杂剧通常为由正到负的结构,并以主角的归隐山林或成仙成佛结束,从社会意义的角度看是一种世界观“由好到坏”的变化。五是动作类杂剧,包括战争、神魔两类。该类杂剧涉及战争、斗法的场面,因此归为一类。

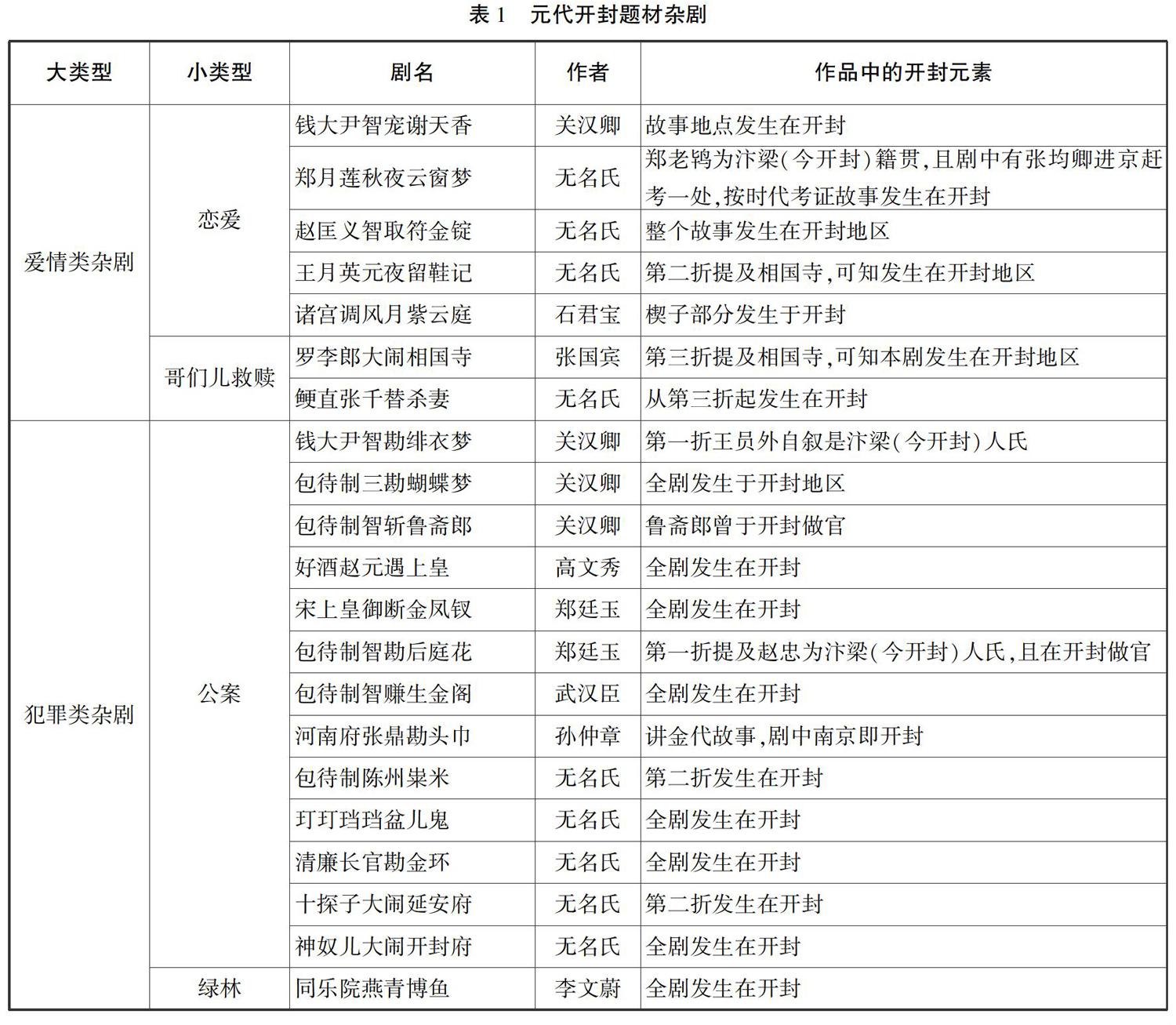

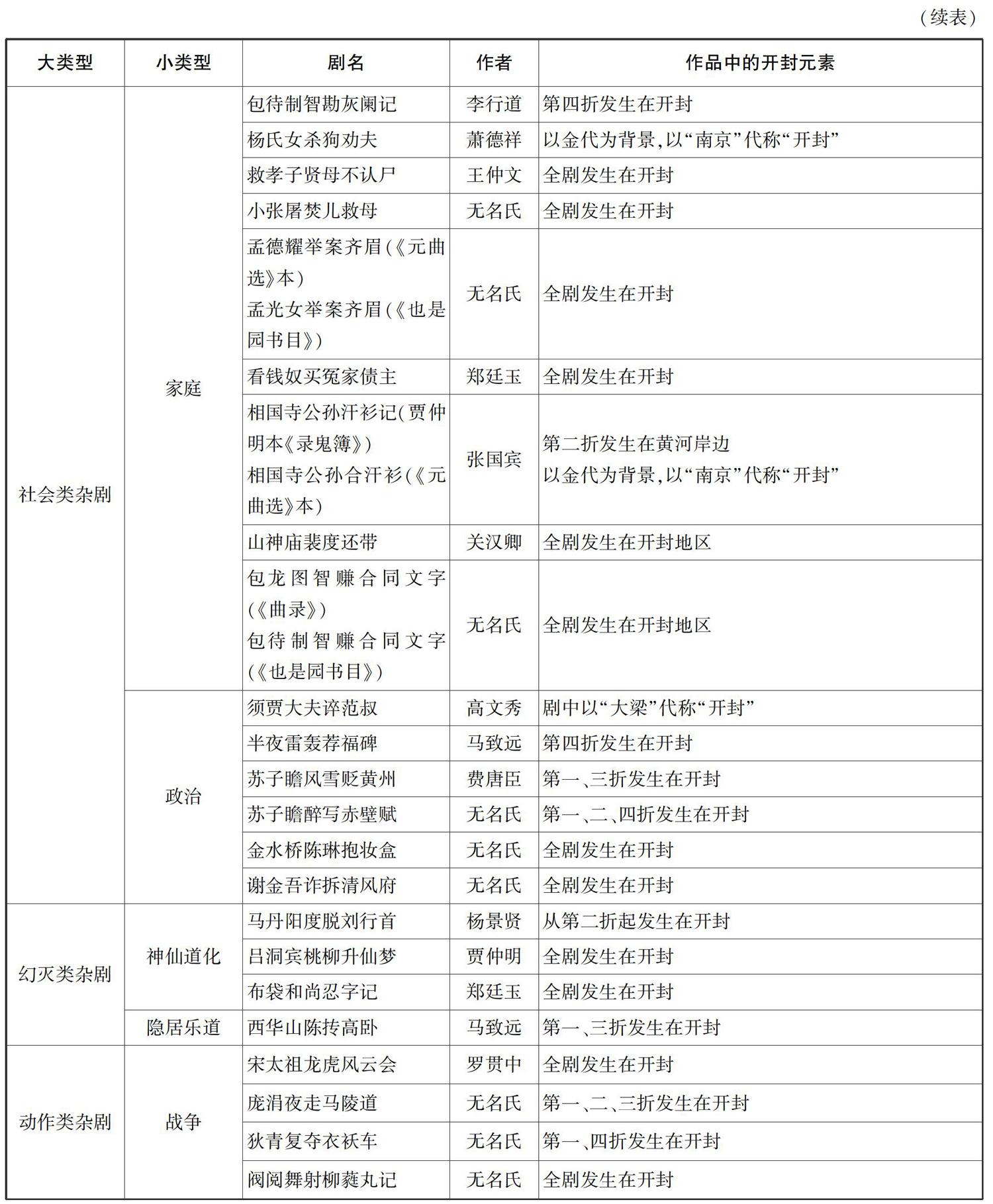

笔者参考《全元戏曲》《元曲选》《元明北杂剧总目考略》《元代杂剧全目》等相关文献,整理了与开封题材相关的元代杂剧,并对其进行了分类,如表1所示。

从表1可以看出,元代与开封题材相关的所有杂剧,共计44种。在现存的161本杂剧中,把开封作为故事发生地点的杂剧占1/4。元代杂剧作家对黄河文化有很强的接受度,44种杂剧作品对开封的称呼并不一致,如:《须贾大夫谇范叔》与《庞涓夜走马陵道》两部杂剧均以战国时期为时代背景,因此在剧中“开封”用“大梁”替代,目的是还原战国时期 的原貌;《相国寺公孙汗衫记》《杨氏女杀狗劝夫》 《河南府张鼎勘头巾》三部杂剧以“南京”代称“开封”,《金史》记载开封“国初曰汴京,贞元元年更号南京”,这三部杂剧使用“南京”一词也是为了贴合剧中的情节,使观众能清晰知道剧中人物所处的时代;其余作品或称开封、或称汴梁,也是由剧中时代背景决定的。

此外,李妍与李榕都将《施仁义刘弘嫁婢》与《闺怨佳人拜月亭》这两部杂剧视作开封题材杂剧,理由是这两部作品都发生在开封地区。笔者通过查阅《全元戏曲》发现,《施仁义刘弘嫁婢》全剧发生在洛阳地区,仅在“楔子”部分以李逊的口吻提到“小生姓李名逊,字克让,祖居汴梁人氏”,主要内容是李逊病重,嘱咐妻子前往洛阳投奔刘弘,刘弘主持李妻与李春郎结婚的故事。可见,该剧并不发生在开封地区,因此不能作为开封题材杂剧。《闺怨佳人拜月亭》的现存版本为元代刊行的供演员使用的底本,仅保留了唱词,而念白部分则一概被删去。该剧仅在第二折的唱词“怎恁的独自常思想,可更随车架南迁汴梁”中提及汴梁,按其文义是说前往开封,并不是已经在开封。在后续情节中众人在客店内相认,客店的位置应在前往开封的路上,说明故事发生的地点不在开封。此外,《闺怨佳人拜月亭》的现存版本仅有唱词而无念白,且唱词部分多为角色表露心迹使用,其中词语有很强的夸张性与随意性。因此,仅凭借唱词部分的内容是不能简单认定故事是否发生在开封的。

在现存的44种元代开封题材杂剧中,社会类杂剧最多,有15种;犯罪类杂剧次之,有14种。“杂剧,俳优所扮者,谓之娼戏,故曰勾栏”,可见杂剧区别于其他文学形式,其目的并不在于阅读,而是供戏班演出时使用。因此,杂剧作者在创作过程中不能仅凭自身的喜好,要充分考虑观众的喜好。

现存的44种元代开封题材杂剧都包含黄河元素,蕴藏着深厚的黄河文化。在《庞涓夜走马陵道》《西华山陈抟高卧》《半夜雷轰荐福碑》《包龙图智赚合同文字》四部杂剧中,唱词都有“黄河”一词,如:《庞涓夜走马陵道》中的“离亭宴带鸳鸯煞”一段,通过对饮马黄河水的描写,展现了魏国的军容整齐和 实力强大,使黄河在剧中“活”了起来。其他元代开封题材杂剧作品虽然未明确提及“黄河”一词,但也展现了当时开封地区的民俗风貌及黄河流域的风土人情 。

2 元代开封题材杂剧存世原因探析

笔者通过整理发现,作家在进行杂剧创作时一般将开封作为一种文化现象,赋予了其深刻的文化意蕴。元代开封题材杂剧之所以能够流传至今,除与文化内涵息息相关外,还与其流传范围较广、经由后世名家改定有密切关系。

传播包括时间与空间两个层面。从时间角度看,杂剧这一戏曲演出形式并不是突然出现的,而是经过很长时间的演化,最终在元代定型、成熟。“稗官废而传奇作,传奇作而戏曲继。国季金初,乐府犹宋词之流,传奇犹宋戏曲之变,世传谓之杂剧。”这里的第一个“传奇”指唐代由文人创作的小说作品,第二个“传奇”则与“戏曲”“杂剧”一样,均指元杂剧这一表演形式。从以上记载不难看出,元杂剧承接宋代戏曲而来,并在元代最终定型,这一表演形式有着十分悠久的历史。在较长的时间跨度内,元杂剧在演变的过程中培养了大量受众,为自身的流传发展奠定了基础。此外,元代开封题材杂剧的故事内容大多来自文献记载或民间传说,这些传说的流传时间较长及民众的喜爱程度较高,为元杂剧的流传发展奠定了基础。其中,尤其值得注意的是公案剧及家庭剧,其大多来源于民间传说,在开封或整个黄河流域流传,展现了该地区民众的精神文化风貌。这些由民间传说改编而成的元杂剧是黄河文化的重要组成部分。从空间层面看,元杂剧在元代得到了广泛传播。首先,从事开封题材杂剧创作的作家,并不以河南籍作家为主。除郑廷玉为河南安阳籍外,其他作家如关汉卿、马致远、张国宾、费唐臣、孙仲章等为北京籍,武汉臣、高文秀、贾仲名等为山东籍,石君宝、罗贯中、李行道等为山西籍,萧德祥、杨景贤等为浙江籍,李文蔚为河北籍。这些不属于河南籍贯的作家们,从民间收集了以开封为发生地点的故事,将其改写成杂剧,并在各自的活动地点大力传播。带有地方特色的故事能够由外地籍贯的作家进行创作,反映了黄河文化在地域方面的连贯性。其次,这些作家或多或少都有过游历开封的经历,如:关汉卿、石君宝两人曾到过开封,马致远、李文蔚等人在到外地做官的过程中可能经过河南或开封地区。这些作家将从民间搜集到的故事改写成文本作品,并在游历过程中广泛传播,扩大了元代开封题材杂剧作品的传播范围。

名家改定也是一个不可忽视的重要因素。元代开封题材杂剧作品在经历了“文本—舞台—文本”的三个阶段后,被保存下来,并得以呈现在世人面前。“从南宋到元代,说话和戏剧等伎艺相当发达,因此,当时就有专门替说话人、戏剧演员编写话本和脚本的文人,这些文人有自己的行会组织—书会。”这些替演出者编写剧本的书会才人相当于今天从事影视创作的编剧,他们创作的文本作品为杂剧演员的演出提供了范式。最初的杂剧文本供演员内部使用,仅有剧情梗概与唱词,在念白方面有很大缺失。在之后的演出过程中,杂剧文本经艺人之手搬上舞台,实现了从文本到民间的传播、流传。杂剧的广泛传播不仅丰富了一般民众的文化生活,还引起了士大夫群体与书坊商人的关注。基于以上两点原因,杂剧剧本被不断增写改定与出版印刷,文学性和艺术性都得到极大提升。

从文化层面看,元代杂剧主要流传于北方。北方地区的民风民俗大致相同,如:开封地区“重礼义,勤耕纫”,济南地区“男子多务农桑,崇尚学业”,太原地区“士穷理学,兼习章辞,敦厚不华,淳俭好学”。这些民风相似的地区均位于黄河流域,有着共同的文化来源——黄河文化,强烈的文化认同感使元代开封题材杂剧在黄河流域得到广泛传播。元代开封题材杂剧在较长的时间跨度内被广泛传播、流传,不仅使后世民众能够体会到其中蕴含的精神,还传承和弘扬了黄河文化。

3 元代开封题材杂剧与黄河精神

元代开封题材杂剧作为一种承担叙事作用的文学作品,通过叙述故事展现了黄河地区的民风民俗及黄河精神。元代开封题材杂剧反映出的黄河精神可概括为对公平正义的追求、爱国主义精神及强烈的历史责任感。

对公平正义的追求主要体现在公案剧及部分家庭剧作品中,以包拯为主角的杂剧占据多数。《宋史》记载,包拯曾经“知开封府,迁右司郎中”,由于包拯的清廉与严明,使开封吏治向好。包拯在任开封府尹期间办案公正严明、刚正不阿,成为清廉的象征,得到百姓的赞赏。为了呼应百姓对公平正义的追求,杂剧作家有意将包拯作为公案剧的主角,将故事发生地点设置在开封。张鼎、钱可分别为元、宋两朝人物,他们均有在开封地区任职并破案的经历,因此,杂剧作家也创作了以张鼎、钱可为主角的故事,并将故事地点设置在开封。从追求公义的角度看,开封府成为公平正义的象征。

历史责任感蕴藏在政治类杂剧与战争类杂剧中,这两类杂剧多涉及历史人物,必须依托历史背景才能够产生,如:《须贾大夫谇范叔》《庞涓夜走马陵道》以战国时期的魏国为背景,《半夜雷轰荐福碑》《苏子瞻风雪贬黄州》以宋代为背景。战国时期的魏国及宋代均定都开封,这两类杂剧一般将开封作为故事发生地。

元代开封题材杂剧展现了作家本人的思想特征与政治倾向,蕴含着作家强烈的爱国主义精神。在现存的44种元代开封题材杂剧中,除部分作品无法考证作者外,其他26种杂剧的作者都有据可查。在这些杂剧作家中,关汉卿、高文秀、马致远、李文蔚、费唐臣、石君宝、孙仲章、郑廷玉、张国宾等9人为元代人,罗贯中、杨景贤等2人为元末明初人。在民族歧视政策的打压下,由金入元的作家在杂剧作品中多以宋、金两代为故事背景,將开封设置为故事发生地,以抒发对故国的深深眷念之情。元末明初是一个动荡的历史时期,少数民族的溃败使民众再度产生对汉人政权的怀念,杂剧作家在作品中以宋代为故事背景,以开封为故事发生地点,赋予了开封一定的文化内涵,展现了自身对故国的怀念及反抗少数民族暴政的爱国主义精神。

通过对元代开封题材杂剧的整理,笔者发现该类题材杂剧在现存元代杂剧中所占比重较大,具有较高的研究价值。元代开封题材杂剧的类型不是单一的,几乎涵盖了元代杂剧的所有类型,反映了元代杂剧创作的方方面面,展现了元代民众的喜好及作家的创作倾向。从主题精神的角度看,开封被元代杂剧创作者赋予了深刻的文化内涵,元代开封题材杂剧是黄河精神的表达与象征,体现了民众对公平正义的渴望,弘扬了民众反抗暴政的爱国主义精神,展现了各阶层强烈的历史责任感。

综上所述,元代开封题材杂剧数量较多、内容丰富,既反映了民众对杂剧的喜爱,也传承和弘扬了黄河文化。学者深入研究元代开封题材杂剧,对于传承弘扬黄河文化、延续中华民族的历史文脉、坚定文化自信具有重要的意义。

参考文献:

[1] 徐朔方.徐朔方集:金元杂剧的再认识[M].杭州:浙江古籍出版社,1993:90-112.

[2] 李春祥.略论元剧作家笔下的中州社会生活[J].殷都学刊,1986(3):80-87.

[3] 任莹.金元杂剧之“河南现象”研究[D].开封:河南大学,2010.

[4] 李妍.元代河南题材杂剧研究[D].新乡:河南师范大学,2015.

[5] 李榕.金元杂剧中的汴梁现象研究[D].临汾:山西师范大学,2018.

[6] 朱权.太和正音谱笺评[M].北京:中华书局,2010:4,38.

[7] 罗锦堂.元杂剧本事考[M].西安:陕西师范大学出版总社,2017:377-378.

[8] 脱脱.金史[M].北京:中华书局,2018:387.

[9] 王季思.全元戏曲[M].北京:人民文学出版社, 1999: 432,797.

[10] 本社编.宋元笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2019:6479.

[11] 胡士莹.话本小说概论[M].北京:商务印书馆,2017:86.

[12] 胡朴安.中华全国风俗志[M].石家庄:河北人民出版社,1986:8,32,54.

[13] 脫脱.宋史[M].北京:中华书局,2018:8310.

(编校:孙新梅)