电影《绿皮书》中的二元对立与消解

黄 涛,廖燕妮

(1.恩施职业技术学院 公共课部,湖北 恩施 445000;2.莫斯科国立大学 艺术系,莫斯科 119991)

电影《绿皮书》是由美国著名导演彼得·法拉利(Peter Farrelly)执导的自真人真事改编的剧情片,该影片通过意裔美国人保镖托尼·利普被非裔古典乐钢琴家唐·谢利聘用为私人司机,并护送其去美国南方巡回演奏的故事,成功地刻画了美国有色人种及其他少数族裔所面临的生存困境和身份危机。该影片于2019年2月斩获第91届奥斯卡最佳影片、最佳原创剧本、最佳男配角三项大奖。影片自获奖以来就受到了全球影迷的追捧和热议,众多评论家对其看法也褒贬不一。但统观整部影片不难发现,二元对立的电影叙事模式是该片在众多优秀影片中脱颖而出夺得头筹的重要因素之一。

二元对立(Binary oppositions)是瑞士著名语言学家弗迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)最先提出来的,它奠定了现代结构主义语言学理论的基础。索绪尔认为语言内部存在诸多二元对立原则:能指(Signifier)与所指(Signified);历时(Diachronic)与共时(Synchronic);语言(Langue)与言语(Parole);句段(Syntagmatic)和联想(Associative)等[1]。该理论一经提出,不仅受到了许多语言学家的欢迎,而且也逐渐受到西方文学批评家的青睐,用以揭示文学文本中普遍存在的二元对立叙事模式,罗兰·巴特便是其中的典型。事实上,二元对立不仅普遍存在于语言学和文学领域,而且也是影视叙事的重要模式之一,它是“好莱坞发展最早也最成熟的叙事方式”[2]。“在一部影片中……二元对立叙事不仅在结构上清晰明了,易于观众把握影片意指,并且通过多种对立组合的构建,能够使得影片的结构更加立体,叙事层面更丰满”[2]。电影《绿皮书》中的二元对立叙事模式主要体现在以下三个维度:人物角色的二元对立、叙事空间的二元对立、权力关系的二元对立。该影片不仅仅凸显了以上对立项之间的二元对立关系,还在空间意象的安排、人物形象的塑造和权力关系的描绘三个方面对二元对立进行了消解,从而揭示了美国少数族裔只有摒弃心中嫌隙携起手来,共同反抗美国白人的“凝视”,才能在身份认同的困境中找到出路。

一、人物角色的二元对立

迄今为止,很多黑人平权电影都塑造了林林总总的二元对立化的人物形象,如《为奴十二载》中所罗门·诺瑟普与埃德温·艾普斯的对立,《被解放的姜戈》中姜戈与加尔文·坎迪之间的对立,《逃出绝命镇》中克里斯与露丝的对立,《月光男孩》中喀戎与白人男孩的对立,等等,这些人物形象都是围绕白人与黑人的二元对立展开,旨在揭露前后对立项之间的罅隙和抵牾,从而构成了电影的核心叙事结构,不断推动整部影片叙事的展开。电影《绿皮书》也延续了这一电影叙事模式。该影片以意裔美国人托尼·利普和非裔古典乐钢琴家唐·谢利这“一白一黑”作为主人公,白人与黑人构成了整部影片的核心二元对立项。

种族主义者一味地“鼓吹种族在本质上有优劣之分,‘优等’种族是注定要统治和奴役‘劣等’种族的”[3]。他们依据人的肤色来决定种族的优劣,“白色代表着纯洁、美丽和真诚,与善良、美德、智慧、勇气等相联系;而黑色则是堕落和邪恶的象征,具有各种嫌忌性的含义”[3],因此,在白人和黑人这组二元对立结构中,白人作为“优等”人种统治和奴役以黑人为代表的“劣等”人种。在电影《绿皮书》中,托尼虽为意裔美国人,在美国也属于少数族裔,但作为白人的他对黑人的鄙夷和轻视无处不在。这就是为什么他下班回家后看到家里的非裔工人,便立刻投去鄙夷的目光,并在厨房偷偷扔掉黑人使用过的杯子,可见他对黑人所持有的偏见。另外,无论是托尼的身份地位、经济收入、内在修为,还是他所受的教育、拥有的财富,都无法与钢琴大师唐相匹敌,但这并未阻止他对唐的歧视。比如在下车小便时,托尼颇有意味地拿走了钱包,因为在他眼中,黑人是行窃、骗子等的代名词。

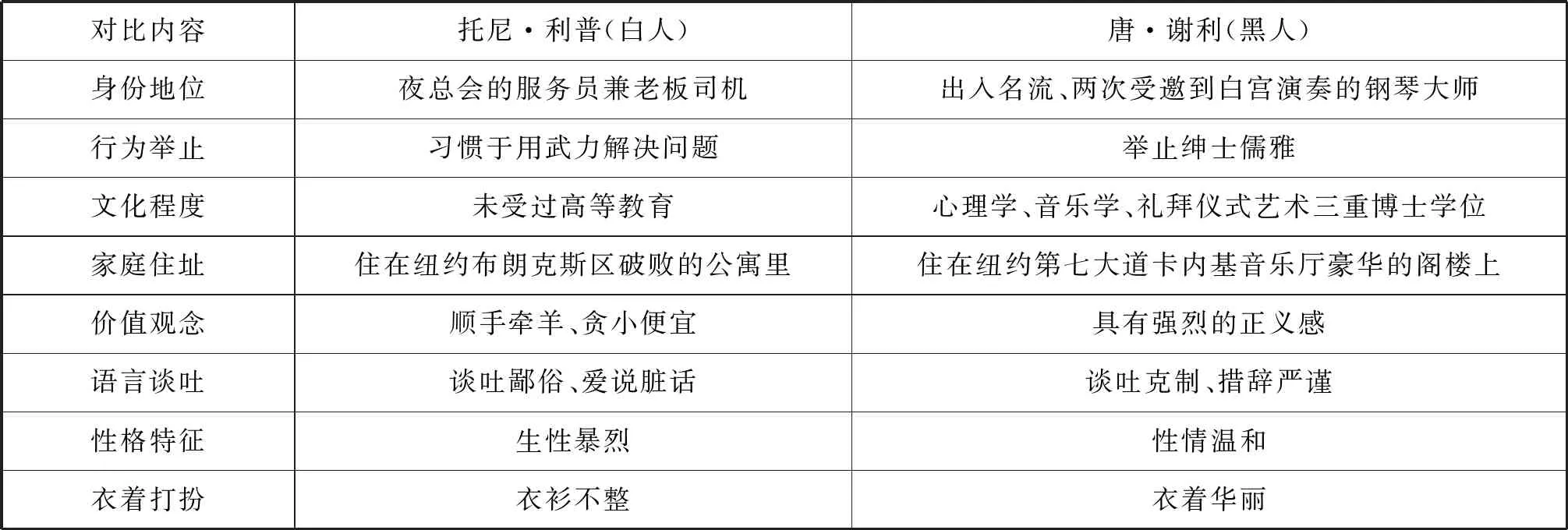

此外,电影还通过颠倒固有的黑白秩序来呈现黑人平权电影特有的二元对立叙事模式。在20世纪60年代的美国,肤色的差异往往决定了人们社会地位的不平等,因此,“白人普遍比黑人占有更多的资本……更容易获取良好的教育和体面的工作,进而占据更高的社会地位”[4]。在电影《绿皮书》中,黑白俩主人公在身份地位、行为举止、文化程度等诸多方面也都打破了美国60年代固有的黑白秩序,具体如表1所示。

表1 人物角色二元对立对比

无论是身份地位、教育背景、价值观念,还是个人修养,黑人唐都要优于白人托尼的,但这并未改变白人对唐的看法。正如唐自己所言:“富有的白人付钱让我演奏,因为这会让他们认为自己很有文化。但当我走下舞台,在他们眼中,我便立马变成了一个黑人而已。”虽有一身才气,但唐并未获得应有的尊重,加之与其他普通黑人显得格格不入,难免被白人和黑人双重边缘化,身份认同陷入危机。

二、叙事空间的二元对立

根据功能形态的不同,电影叙事空间可以划分为物质空间、社会空间和心理空间:物质空间是影片中人物活动的并可以在画面上感知到的自然空间或人造空间;社会空间是抽象的通常与民族、阶级等社会因素息息相关的虚拟空间,主要表现为人物活动的精神大环境;心理空间则是幻想、思念等反映人物内心活动的形象空间[5]。《绿皮书》除了在人物关系方面呈现出二元对立之外,叙事空间也表现出强烈的二元对立模式,主要表现在物质空间、社会空间和心理空间三个方面。

首先,影片叙事空间的二元对立体现在物质空间的二元对立,主要表现在美国“北方”与“南方”的二元对立。电影一开始就把叙事空间设定在美国的纽约,著名非裔钢琴家唐·谢利计划着去美国南部进行一次钢琴巡演的破冰之旅,“北方”与“南方”这一对立的叙事空间的“较量”便由此拉开了帷幕。“在非裔美国文学中,地理空间经常构成一种隐喻,呈现出强烈的种族意识形态特征”[6]。在黑人平权的电影中,作为文化符号的地理空间也渗透着意味深长的种族意识。因而,原本只是地理概念的空间符号“北方”与“南方”便携带着“自由”与“奴役”等种族文化内涵[6]。影片之所以将叙事空间设定为“北方”与“南方”的二元对立,旨在揭示19世纪60年代,美国虽然已在法律上废除了种族隔离制度但黑人依旧饱受白人的种族歧视。因此,才有了专为黑人设计的旅行手册《绿皮书》,来指导黑人在白人的世界里如何去特定的空间驻足、留宿、吃喝和娱乐。影片除了反映“北方”与“南方”的对立,还披露了非裔的活动空间与白人的活动空间被隔离开来的现实,钢琴师唐在南方巡演期间,多次被禁止使用白人的卫生间、更衣室等白人活动空间,体现了黑人饱受“肤色门禁”[7]之苦。

其次,影片叙事空间的二元对立也体现在社会空间的二元对立。20世纪60年代的美国,到处都弥漫着种族歧视的阴霾,社会空间的秩序也是按照白人的意志所形成的。在白人主宰的社会空间里,白人处于中心位置,而黑人逐渐被边缘化,沦为社会底层的“他者”。电影《绿皮书》集中揭露了白人处于“中心”而黑人处于“边缘”的社会空间的对立。影片以1962年的美国为背景,当时,白人至高无上,种族隔离依然盛行,黑人民权运动如火如荼。为方便黑人出行,纽约哈莱姆黑人社区的邮政职员维克多·雨果·格林专门编写了一本旅行指南——《绿皮书》,注明哪些旅馆与餐厅可供黑人入住和用餐。在托尼的保驾护航下,在南巡演出期间唐尽管严格地遵守“绿皮书”的指示,但仍难免身陷囹圄,最后为了脱身甚至动用了总统弟弟的关系,这就折射出种族隔离背景下非裔在美国社会的边缘地位。

最后,影片叙事空间的二元对立还体现在心理空间的二元对立,主要表现在非裔钢琴师唐的“双重意识”(“Double-consciousness”)。杜波依斯在其《黑人的灵魂》(The Souls of Black Folk)一书中对“双重意识”进行了详细地阐释:“一个人能感觉到他的二重性(Sense of two-ness)——既是美国人又是黑人,感觉到两个灵魂、两种思想、两种不可调和的斗争,以及黑色身体中两种敌对的观念。”[8]换言之,“双重意识”反映了非裔美国人夹在黑人文化和白人文化之间所面临的心理和观念上的抵牾和冲突,这种心理空间的二元对立是由“非裔美国人”这一特有的身份属性所导致的。正如国内学者郭晓洋所说:“既是黑人又是美国人的这种矛盾、对立、冲突的双重身份造成了美国黑人的双重意识。”[9]身为非裔美国人,唐从小学习白人的语言和文化、研习白人的音乐,最后成为古典音乐的钢琴大师,但这并未“漂白”他的黑皮肤,并未帮助他融入美国白人的社会;不仅如此,唐一开始也否认自己的“黑人性”,拒绝去普通黑人出入的场所,也逐渐和普通的黑人格格不入。因此,唐一度陷入“黑人性”和“白人性”双重意识的夹缝中,好似一只迷途的羔羊,不知道何去何从。正是这种“双重意识”才有了唐最后的呐喊:“我不够黑人,不够白人……那我到底算什么?”[10]

三、权力关系的二元对立

二元对立不仅是揭露影片不同人物关系和叙事空间关系的有力工具,同时也是探索电影中权力关系的有效手段。电影《绿皮书》中二元对立的权力关系主要是通过“凝视”与“被凝视”的视觉关系体现出来的。“‘凝视’(Gaze)是携带着权力运作或者欲望纠结的观看方式……观者被权力赋予‘看’的特权,通过‘看’确立自己的主体位置,被观者在沦为‘看’的对象的同时,体会到观者眼光带来的权力压力,通过内化观者的价值判断进行自我物化”[11]。这种携带权力与欲望的“看”与“被看”或“压迫”与“被压迫”的权力关系既存在于男性与女性的性别关系中,也存在于白人与非裔美国人的种族关系中。在这一对立的权力关系中,白人被赋予了“看”的权力,处于主体地位,黑人则沦为白人压迫性“凝视”下逐渐物化的客体。

整部影片以黑人钢琴师唐在托尼的陪伴下深入南方给白人巡演为主线,每次上台演出都是一次“凝视”与“被凝视”的权力演绎,台下无数白人观众在“凝视”聚光灯下潜心演奏的黑人唐中获得视觉快感、体验无限优越感。正是这种“看”与“被看”的关系揭露了白人处于权力的“中心”,而黑人处于“边缘”被视为“特殊风景”[12]。事实上,“凝视”与“被凝视”的权力关系在影片中比比皆是:演出时白人提供给唐的是一架破旧的钢琴;拒绝让唐使用白人用的卫生间;服装店老板不允许唐试穿衣服;禁止唐进入白人的餐厅用餐;巡演期间唐只能在肮脏的旅店内居住;在暴雨天被白人警察刁难并被送进监狱,等等。唐的这些遭遇都揭示了在白人为“中心”的权力关系中,黑人成为白人施行权力的玩偶,是白人满足视觉快感的“景观”,从而使黑人逐渐客体化丧失了主体性,并陷入“我是谁”的无限困惑和迷茫之中。

四、二元对立的消解

“二元理论是古老的哲学思想之一,万事万物皆主要由两种有着相似相异之处的元素组成,影响甚广的有心物二元论、魔鬼二元论等,二者彼此完全独立但在一定环境中又可相互转化与消解”[13]。电影《绿皮书》所运用的典型叙事特征便是二元对立的叙事模式,主要包括人物关系的二元对立、叙事空间的二元对立以及权力关系的二元对立,但同时影片又对以上二元对立模式进行了消解。“不断地审视这种非此即彼的二元对立思维,对传统看待世界的方式提出挑战,暗示只有超越这种二元对立,才能找到超越植根于西方文化并受到基督教传统支持的各种偏见比如性别歧视、种族主义等狭隘观念的路径”[14]。

《绿皮书》中二元对立的消解首先表现在人物角色二元对立的消解。无论从哪个层面,影片的两个主人公都呈现出强烈的二元对立。“唐·谢利是黑人,是雇主,是音乐家,是博士,他富有、高贵、自律、不苟言笑;托尼是白人,是雇工,是小混混,他措辞俚俗、行为乖戾、势利狡黠、好勇斗狠却也不失善良”[7]。但经过南巡演出期间的各种波折过后,唐和托尼两人超越了种族、阶级、习性等界限,最终从互生嫌隙到联盟和解成为好朋友。影片最后,当唐拿着葡萄酒来到托尼家过圣诞夜时,两人紧紧相拥,标志着影片人物角色对立的消解。其次影片二元对立的消解体现于叙事空间对立的消解。无论是影片的物质空间、社会空间,还是心理空间,都存在明显的二元对立关系,但影片中“汽车”这一空间意象的出现打破了以上非此即彼的空间对立。换言之,通过将“一黑一白”俩主人公设定在“汽车”这一空间意象中,打破了“北方”与“南方”、“中心”与“边缘”、“白人性”与“黑人性”等叙事空间的二元对立模式,“汽车”也是非裔美国人及其他少数族裔走出身份困境、实现身份认同的游离于主流文化之外的“第三空间”[15],成为打破逻各斯中心话语(Logocentric discourse)、消解二元对立关系的有效策略。最后影片对于权力关系二元对立的消解主要是通过“反凝视”实现的。“在少数族裔电影文本中,存在着一种以反凝视诗学对抗凝视的话语特征,这种诗学尝试……折射出少数族裔强烈的自我意识,表达了对自身身份认同的关切”[16]。《绿皮书》中“反凝视诗学对抗凝视的话语特征”主要在于非裔钢琴师唐和意裔司机托尼对于白人压迫性“凝视”所投去的“对抗性凝视”,如南巡间,在大雨滂沱中俩主人公对于白人警察故意刁难的有力反击;在白人驳回自己正当诉求后唐拒绝上台演奏并回归普通黑人出入的酒吧演奏爵士乐等。这种对抗性凝视不仅消解了黑白之间的权力对立关系,而且也促使以唐为代表的少数族裔重拾自我意识、实现身份认同。

五、结语

作为2019年第91届奥斯卡最佳影片得主,《绿皮书》采用典型的二元对立的电影叙事模式,旨在揭示美国少数族裔致力于平权的主题。本文从人物角色、叙事空间和权力关系的二元对立三个方面探讨了影片二元对立的叙事特征,揭示了20世纪60年代,美国尤其是南方腹地种族歧视、种族隔离依然盛行,在白人压迫性的“凝视”之下,黑人陷入了身份困境的泥淖而无法自拔。但影片并非止于二元对立叙事模式的建构,还对二元对立进行了解构。影片最后,唐(非裔)和托尼(意裔)冰释前嫌、成为好友,这是对人物关系二元对立的消解;南下巡演途中,唐和托尼同处在“第三空间”(汽车)之内,从而消解了“北方”与“南方”“中心”与“边缘”等叙事空间的二元对立;演出最后,唐和托尼最终付诸“反凝视”,对白人的非难和歧视给予有力的反击,成功地消解了权力关系的二元对立。影片对于二元对立的消解传达出人们对美国少数族裔深切的关照,并暗示无论非裔还是意裔,都应该消除抵牾、携手联盟,在黑白话语各自主导的空间之外开辟“第三空间”,方能解构“逻各斯中心主义”,从而走出生存困境、实现身份认同。