浅谈整本书阅读终结性评价

纪涛

新课程标准明确指出“测评与考试是语文课程评价的重要组成部分,应真实反映学生语文学科核心素养的发展过程与现有水平,准确判断出学生核心素养发展过程中的问题及其原因,对高中语文教学改革发挥积极的引领和导向作用”。因此在谈及整本书阅读教学时,其测评环节应当引起我们的关注,因为它有着引领整本书阅读教学方向的重要作用。有学者认为整本书阅读测评应当包括过程性评价和终结性评价,而当下的评价因为受各种因素的限制,终结性评价有着不可替代的作用,可是当下整本书阅读终极性评价中的命题常常有不尽如人意之处,如某地关于《红楼梦》阅读的一道模拟题是这样命制的:

《红楼梦》第六十四回中有“幽淑女悲题五美吟”,请问林黛玉于悲苦中,吟诵古代哪五位有才情的女子?

此题着力于局部回目中相关信息,考查的能力点以碎片化知识的筛选识记为主,并不能达到整本书阅读与研讨任务群中提出的“拓展阅读视野,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯”等相关课程要求,不能体现新课标的精神,所以很难对教学形成良好的导向作用。

因此反思并建设好整本书阅读中的终结性评价,对推动整本书阅读教学,乃至整个新课程改革有着不可估量的作用。

一、评价依据

整本书阅读测评中充斥着这样的题目,说明我们测评的理念还没有跟上新课标的要求,因为新课程标准已经明确规定“‘阅读与鉴赏的命题指向应当是侧重考查整体感知、信息提取、理解阐释、推断探究、赏析评价等内容”。整本书阅读的终结性测评作为“阅读与鉴赏”的重要组成部分,必须能够体现新课标对于命题方向的要求,而这些要求在新课标的课程内容和学业质量水平层面都有具体的规定与描述。

首先在新课标课程内容层面上,“整本书阅读与研讨”任务群将小说阅读的目标内容定位为从语言等方面入手,通过阅读品味欣赏语言表达的精彩之处,通过梳理艺术架构理清人物关系、欣赏人物形象、探究人物精神、体会小说主旨、研究小说价值;将学术著作阅读的目标内容定位为做出内容提要,把握重要观点、价值取向,了解学术思想及学术价值,探究语言特点和论述逻辑。由此看来,“整本书阅读与研讨”任务群对小说阅读的学习要求主要聚焦在“梳理”“欣赏”“探究”“价值”等关键词上,定位在“赏析评价”层级的要求;而对学术著作阅读的学习要求则聚焦在“梳理”“提要”“重要观点”“价值取向”等关键词上,偏重于“整体感知”“信息提取”“推断探究”层级的要求。因此在整本书终结性评价中片面强调对碎片化信息识记的考查,并不能体现新课标对学生阅读能力的整体要求。

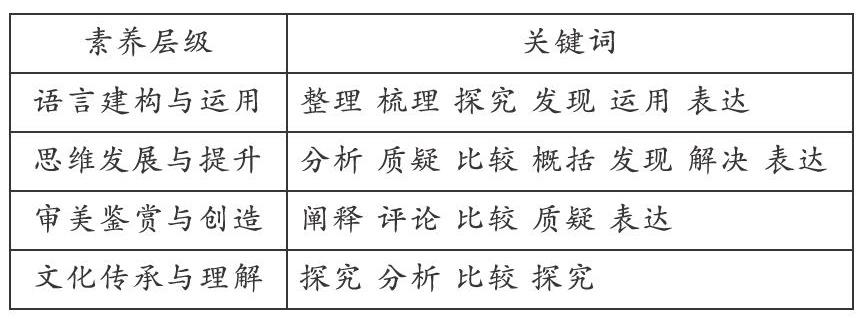

再看新课标对学业质量水平的要求。新课标将学业质量水平划分为五个等级,其中水平四是高校考试招生录取的依据,因此我们以水平四为例,思考在高考的评价层面上整本书阅读的质量水平应当达到的要求。我们可以用一张简表的形式对水平四的质量描述进行概括:

通过梳理整合这些关键词,我们可以发现水平四的质量描述是从不同角度对命题指向做出了界定:“整理”“梳理”“概括”等指向“整体感知”,“发现”“阐释”等指向“理解阐释”,“质疑”“探究”等指向“推断探究”,“分析”“评论”“表达”等指向“赏析评价”。

所以新课标在课程内容及学业质量两个层面对整本书终结性评价的命题指向做出了明确规定:强化“整体感知”“理解阐释”“推断探究”“赏析评价”等要求,弱化“信息提取”的要求,即整本书阅读的终结性评价应当指向归纳、理解、分析、评价等不同认知层级的阅读能力,而不是简单的信息筛选,因为“在诸多阅读素养中最有效、可行的测评点也是阅读能力”,只有把握阅读能力这个抓手,才能保证整本书阅读的终端测评不偏离核心素养的要求。而那些碎片化的信息检索识记,并不在新课标的课程内容和学业质量水平要求之中,可是我们偏偏喜歡在这上面做文章,这样的测评显然是与新课标精神背道而驰的,很难达成考查学生学科核心素养的课程目标。

二、评价目标

依据新课标课程内容和学业水平质量的要求,整本书阅读的终结性评价目标应当指向学生的语文核心素养。

整本书阅读作为新课标的第一个任务群被提高到课程的高度,是因为它对学生学科素养的要求相比于短篇阅读更高,所以整本书阅读的终结性评测应当以检测学科核心素养为目标,要求能够基于课程标准内容及其学业水平质量要求,通过测评准确判断出学生核心素养发展过程中的现有水平,并反思其原因,以期对教学发挥积极的导向作用。

笔者在命制《乡土中国》阅读测试题时,将《乡土中国》与《哦,香雪!》组成群文阅读,指向对学生核心素养的考查:

原题:请结合小说《哦,香雪!》中香雪踏上火车“走出去”之后却又“走回来”的情节,谈谈你对《乡土中国》中“乡土本色”这一概念的理解。

参考答案:香雪所处的大山世界是典型的中国传统乡土社会。香雪能够走回来的内驱力是对大山世界的依恋,以及对这个世界里朝夕相伴的姐妹们的思念。由此可见,乡土本色首先体现在人们对土地的亲近依赖,同时人们在乡土社会中因为世代定居而结成了熟人社会,因此乡土本色还体现在熟人社会中美好淳朴的人情美上。

此题为了考查学生对在整本书阅读中获得的相关概念的理解程度,引入教材中的单篇小说,在情节冲突转折之处命题,激发学生的探究兴趣,要求结合香雪所处的乡土环境解释冲突转折的合理之处,进而理解“乡土本色”这一概念在具体情境中的特点。在学生发现、反思与表达的过程中,呈现出他们在语言的表达与运用、审美的分析与鉴赏、思维的发展与提升、文化的传承与发展上的素养水平,达到对核心素养考查的目标。

三、评价原则

为了达成考查学生核心素养的评价目标,整本书阅读的终结性评价应当体现出以下的评价原则:

1.整本书阅读的终结性评价不能偏离一个“整”字,应将“整”字落在实处。新课标强调“避免以单纯的知识点和能力点设计考题”“以综合考查作为命题方向”,都是对落实“整”字的明确要求。落实“整”字,既是指测试材料选文之间的整合,又是指测试任务活动设计的整合。在试题材料的选择上可以如上述例题一样以链接的形式引进群文乃至群书阅读,因为以群文形式进行阅读测试需要学生具有大量的阅读基础,并且在阅读材料的碰撞中形成思维的张力,从而达到考查学生阅读能力的目的。在测试任务活动的设计上可以设置一组问题,以考查学生不同层级的阅读能力。例如2017年北京卷第25题第①题在测试材料选择上将《根河之恋》与《平凡的世界》组合成群文阅读,在测试任务的设计上要求根据《根河之恋》提供的阅读情境“鄂温克人从原有的生活方式走向了新生活”,在《平凡的世界》中寻找体现此情境的相关例子并叙述其情节,做出点评。“寻找相关例子”的任务考查学生筛选辨析信息的能力,这是解决问题的基础,“叙述其情节”要求学生在语言活动中展示概括、理解的阅读能力,“做出点评”则是考查学生分析、鉴赏等高层次的阅读能力。

仿照高考题,在平时测评中我们也可以做出这方面的尝试。例如有老师是这样命制《儒林外史》测试题的:

“出走的娜拉”是《玩偶之家》中一个经典人物形象,鲁迅先生在《娜拉走后怎样》一文中对这个人物进行过反思,提出了“娜拉出走后怎样”的经典之问。《儒林外史》中也有类似娜拉的人物,请找出这个人物并比较他们之间的异同,思考这个人物的行为能否解答鲁迅提出的问题。

此题链接古今中外三个文本,按照不同阅读层级要求设计系列问题,在筛选、比较、分析、反思、表达等活动整合中,测试学生对《儒林外史》中沈琼枝这个人物形象分析鉴赏的水平,了解她对于突破娜拉形象局限性的意义,并通過这个人物寻找鲁迅“娜拉出走后怎样”之问的答案,从而对这一类“出走”的女性形象有更为深入的了解与思考,达到整本书阅读由篇到类的整合要求。

所以,整本书阅读的终结性测试只有落实“整”字,通过测试材料和任务活动的组合形成思维的碰撞,在碰撞中达到拓展阅读视野、建构阅读经验、形成方法、提升能力、以篇达类的课标要求。

2.落实“情境学习”的理念,将“用”字落在实处。新课标理念指引下的考试测评需要坚持“以具体的情境为载体”,要求在相应的任务情境中考查学生迁移运用语言和构建阅读经验的能力,也就是说需要学生能够利用获得的信息解决具体问题,这是今后语文试题命制的一个重要方向。2020年全国Ⅰ卷第9题在这方面做了有益尝试,该题引入海明威小说的“冰山”理论,创设了一个真实的探究情境,让考生结合此理论走进节选文字去鉴赏小说情节特色及其效果,考查考生借助相关理论建构自己对具体文本的理解、分析、鉴赏与表达的能力,在实践运用中达到对学科核心素养的考查目标。

当然在测试中情境作为考查的载体,必须是真实而不是虚假无意义的答题语境,如新课标所说,要能符合学生真实的个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境,以形成真实的测试情境。如2017年北京卷第25题第③题:

如果请你从《边城》里的翠翠、《红岩》里的江姐、《一件小事》里的人力车夫、《老人与海》里的桑提亚哥之中,选择一个人物,依据某个特定情境,为他(她)设计一尊雕像,你将怎样设计呢?要求:描述雕像的体态、外貌、神情等特征,并依据原著说明设计的意图。

此题要求学生选择任意四部作品中的任意四个人物为其设置雕像,根据自己的生活经验确定雕像适用的特定情境,以自己选择的原著内容作为文本情境确定雕像的体态、外貌、神情等特征,但设计一尊雕像的生活情境则需涉及相关艺术知识的储备,正如莱辛《拉奥孔》中所说绘画雕塑有着特有的美学原则,而学生如果不知道诸如雕塑设计需要捕捉瞬间形象的这些美学特征,此情境会因为脱离学生认知体验而成为虚假情境。但如果稍加修改,在命题中补充一点关于雕塑的知识,那么此题的情境设置就会更加真实无障碍了,更能调动起学生的学习积累与生活经验,在解决问题的过程中显现出相应的素养水平。

从近年高考试卷来看,以近几年的北京卷、2019年全国Ⅰ卷、2020年全国Ⅰ卷为代表的试题命制,从材料引入、思维方法到目标定位几乎都指向了整本书阅读的评测,这既是对新课标的积极回应,又是为当下新课改指明了方向。因此我们必须基于新课标理念,认真研究整本书阅读终结性评价,呼唤以创新的理论和实践倒逼日常教学中整本书阅读教学的有序推进,以全面提升学生的语文核心素养。

〔本文系江苏省陶行知研究会“十三五”立项课题“擦亮‘镜与灯——整本书阅读的路径探索”(编号:JSTY608)阶段性成果〕

[作者通联:扬州大学附属中学]