基于资本能力诉求和意志表达视角的中美经贸摩擦研究

吴龙龙

摘 要:中美经贸摩擦源于美国政府试图通过改变现行的国际收支格局和国内资本配置格局,解决其面临的社会矛盾的经济和政治目的。从本质上看,无论是现行的国际收支格局,还是美国国内的资本配置格局,或是美国面临的社会矛盾,都是资本能力诉求和资本意志表达的结果。现在两国虽已达成第一阶段贸易协议,但在遏制中国崛起的“初衷”不变的情况下,美国必然不断改变对中国实施经贸打压的手段。贸易战和技术战将成为中美经贸关系中的常态,金融战将是美国在经贸领域遏制中国崛起的主要手段。对此,中国应兼顾“治标”和“治本”的双重要求,从科学调控资本能力的诉求路径、优化资本意志的表达平台及理性表达自身的资本意志方面,采取相应的对策。

关键词:中美经贸摩擦;资本能力;资本意志

中图分类号:F757.12 文献标识码:A 文章编号:1009-8135(2020)06-0043-12

中美之间的经贸摩擦,是美国在中国迅速崛起并对其地位构成严峻挑战的特定背景下发动的。从现象上看,中美经贸摩擦体现了美国遏制中国崛起、维持自身霸权地位的政治诉求,反映了“修昔底德”陷阱的遏制与反遏制逻辑[1];从本质上看,造就中美间本轮经贸摩擦的深层次原因则是经济利益的分配。在市场经济条件下,经济利益的分配突出表现为由资本流动引起的资源控制权结构的动态改变,而资本流动又是资本能力诉求和资本意志表达的结果。因此,从资本能力诉求和意志表达的视角展开分析,有助于正确认识中美经贸摩擦的形成机理,对中美经贸关系及与之密切相关的金融和技术关系的变化作出正确的预判,并有效预防和科学应对美国可能发起的新的经贸打压。

一、资本能力和资本意志

(一)资本能力及其诉求途径

资本作为一种“物”,在性质上是相同的,但以不同形式配置在不同市场上的资本所获得的增值在量上常常是不同的,这体现了资本能力的差异。资本能力是资本在一定条件下获得增值的能力[2]376,在实践中可通过资本扩张、资本分工和技术保护得以提升。

一是在资本扩张中提升资本能力。在特定时空下特定形态的资本增值运动中,资本能力是不变的。而在资本扩张过程中,只要发生资本运动的空间变化,资本能力就会发生变化。追求尽可能多的剩余价值这一资本运动中永恒不变的主题,必然使资本向着进一步提升能力的方向运动,从而达到实现更大增值的目的。可以想象,由经验丰富的高水平投资者和经营者操作的资本,一旦从市场比较完善、市场规模较大、生产要素的市场化程度较高的国家和地区,流入市场发育不完善、市场规模较小、生产要素的市场化程度较低、投资者的经验不够丰富、经营管理者的水平较低、经济增长潜力大的国家和地区,自身强大的竞争优势及低成本的土地和劳动力等生产要素必将使其获利能力大幅度提高。因此,在特定的历史阶段,发达国家和地区的资本一旦流入欠发达国家和地区,其资本能力将迅速上升。从这一意义上说,在1992年至2015年期间,西方发达国家的资本加速流向发展中国家和2015年以后开始回流,以及目前外资向东南亚地区转移和国内产业向中西部地区转移等现象,都在不同程度上体现了资本占有者对资本能力的诉求。

二是通过资本分工发挥比较优势来提升资本能力。在国际经济交往中,各国通常都会出于提升资本能力的要求,将自身在资源和要素上具有比较优势的生产环节集中在国内,而将不能有效发挥资源和要素比较优势的生产环节通过国际间的贸易来完成,并相应地把各自的过剩资本输出到具有资源和要素优势的国家和地区,从而形成“你中有我,我中有你”的国际经济关系格局和资本配置格局。借助于这种格局,各国的资本能力都能得到相应的提升。从这一意义上说,20世纪70年代至80年代初美国与欧共体间的对向资本输出和80年代初至90年代初美、日、欧之间的资本互输现象,以及中国在向美国大量进口技术密集型产品的同时,利用自身的资源优势,把从其他国家和地区进口的零部件组装为成品后再出口到美国的现象,都是试图通过资本分工发挥比较优势来提升资本能力的具体表现。

三是通过采用并保护核心技术来提升资本能力。在现代社会,资本追求剩余价值的方式主要表现为对相对剩余价值的追求,这是借助于普遍的技术进步实现的。普遍的技术进步有一个或长或短的过程,首先起始于个别企业采用新技术并因此获得超额剩余价值。当新技术被竞争对手普遍掌握时,个别企业的技术优势将随之消失,超额剩余价值也会随之而演变成相对剩余价值。这意味着率先采用新技术的个别企业的资本能力相对下降。因此,为了提升和保护自身的资本能力,除非有充分的利益与之交换,否则资本占有者必然对核心技术实施严密的保护和封锁,并可能由此引发所谓的“知识产权保护”之争。

(二)资本意志及其表达平台

资本意志是资本占有者对资本收益权和控制权的要求[2]374。就资本收益权和控制权的关系而言,对资本的有效控制是实现收益的前提,而资本收益的实现又有助于更好地掌握对资本的控制权。这决定了资本占有者在表达资本意志时,通常倾向于把资本配置在有利于提升资本收益和增强其对资本的控制权的国家和地区。

在资本配置过程中,资本的控制权能否得到合理的划分,资本的收益权能否顺利实现,即资本意志能否得到充分的尊重和保护,是资本占有者关注的焦点。资本市场是表达资本意志的平台,资本意志能否得到充分和合理的表达,取决于资本市场的发育程度。资本市场的規模和层次、资本工具的种类和数量、市场交易机制的完善程度等,都会在不同程度上制约资本意志表达的充分性和合理性。而在资本市场上表达出来的资本意志能否得到充分的尊重和保护,又受制于公司治理结构、金融基础设施以及市场所在国的信用和法律环境等因素。因此,市场发育程度高、公司治理结构完善、金融基础设施健全、社会信用环境和法律环境良好的国家和地区的资本市场,常常是表达资本意志的主要场所。

二、资本能力诉求和资本意志表达:中美经贸摩擦机理的形成

中美经贸摩擦源于美国政府试图通过改变现行的国际收支格局和国内资本配置格局,来解决所面临的社会矛盾的经济和政治目的。从本质上看,无论是现行的国际收支格局,还是国内资本配置格局,或是美国所面临的社会矛盾,都是资本能力诉求和资本意志表达的结果。

(一)资本能力诉求和资本意志表达对美国国际收支格局的影响

从资本能力诉求来看,中国在投资者的操作水平、资本市场的规模、经营管理体制和生产要素的市场化程度等方面,都明显弱于美国。而中国庞大的人口规模、巨大的市场潜力和经济增长空间以及改革开放的基本国策,无疑对急于进一步提升增值能力的美国资本具有巨大的吸引力。中国市场也因此成为满足美国资本能力诉求的理想场所。从理论上说,中国的资本市场和产业市场,都能成为美国资本提升增值能力的场所。但中国在资本项目上尚未实现完全的自由兑换,使得美国资本在中国资本市场上提升资本增值能力的操作空间相对有限。而通过吸引外资做大中国的实体经济,一直是中国改革开放以来对外经济交往的重要内容。这决定了对华直接投资,成为美国的资本占有者在中国实现资本能力诉求的主要途径。改革开放以来,在中国市场上大量出现的美资企业和中美合资企业所反映的正是这一现象。相应地,大量出现在美国市场上标有“中国制造”的产品中,有相当大的部分实际上直接或间接来源于中国市场上的美国资本。美国对华货物贸易逆差将近60%来自外商投资企业,其中相当部分是美资企业,美资企业全球海外销售总额增长的1/3来自中国市场[3]。根据国际收支统计中的“原产地”原则,这些销售收入在国际收支平衡表中都被记为中方的贸易收入,这无疑会高估中方的贸易顺差。与此同时,因中方出于提升资本能力和发挥自身资源优势的目的,把从其他国家进口的零部件组装为成品后出口到美国所形成的转口贸易,又在账面上虚增了中国的产品出口在美国整体贸易逆差中的贡献度。美国为提升和保护自身的资本能力所实施的对华高新技术产品出口限制,又进一步加剧了中美之间的贸易失衡状态。资本能力诉求对中美国际收支格局的影响,除了表现在上述贸易收支上,还表现在非贸易收支上。美国对华投资所产生的巨大收益,是其国际收支平衡表上非贸易收入的重要组成部分,这又在很大程度上维持了美国在非贸易项目上的持续顺差。

从资本意志表达来看,包括中国在内的欠发达国家在资本市场的发育程度、市场的规模和层次、资本工具的种类和数量、市场交易机制的完善程度等方面,处于相对落后的地位。而且这些国家的公司治理结构和社会基础设施尚不够健全,社会信用和法律环境有待进一步完善。因此,其资本市场和产业市场并非美国资本占有者表达资本意志的理想场所。同时,美国所拥有的全球最发达的资本市场和规模庞大且治理结构完善的产业市场,却有助于资本占有者更好地实现资本的控制权和收益权,从而成为包括中国在内的发展中国家和很大部分发达国家的资本占有者表达资本意志的重要场所。这一格局维持了美国在资本和金融项目上的长期顺差,并造就了美国既是全球最大的经济体,又是全球最大债务国的尴尬地位。

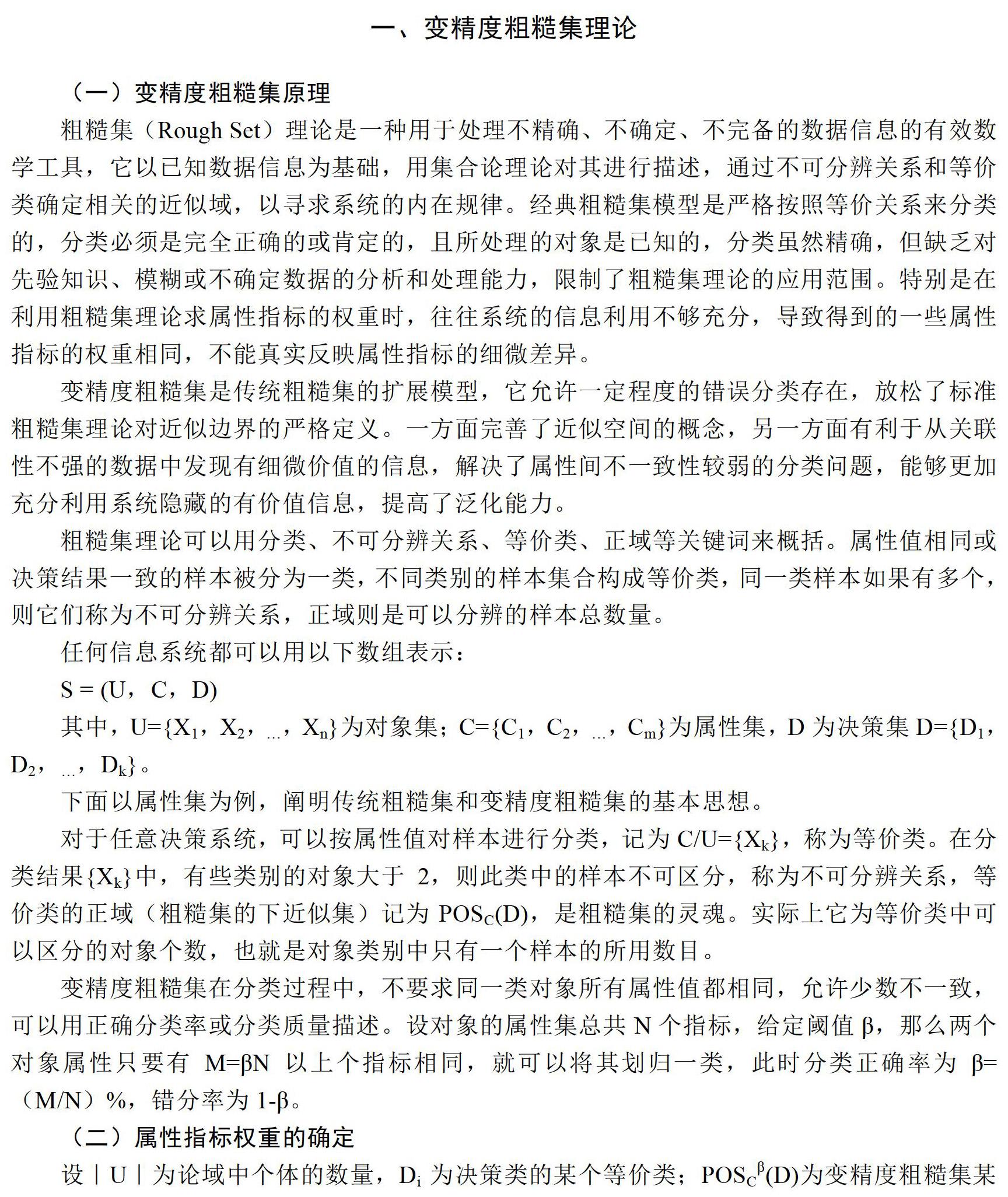

综上所述,资本能力诉求和资本意志表达造就了美国“经常账户持续逆差,资本和金融账户持续顺差”的国际收支结构。其中,经常账户的持续逆差,主要是货物贸易的持续逆差与服务贸易和投资收益的持续顺差相抵的结果,资本和金融账户持续顺差的主要来源是证券投资和其他投资的长期净流入(见表1)。

(二)资本能力诉求和资本意志表达对美国国内资本配置格局的影响

1.资本能力诉求对美国国内资本配置格局的影响

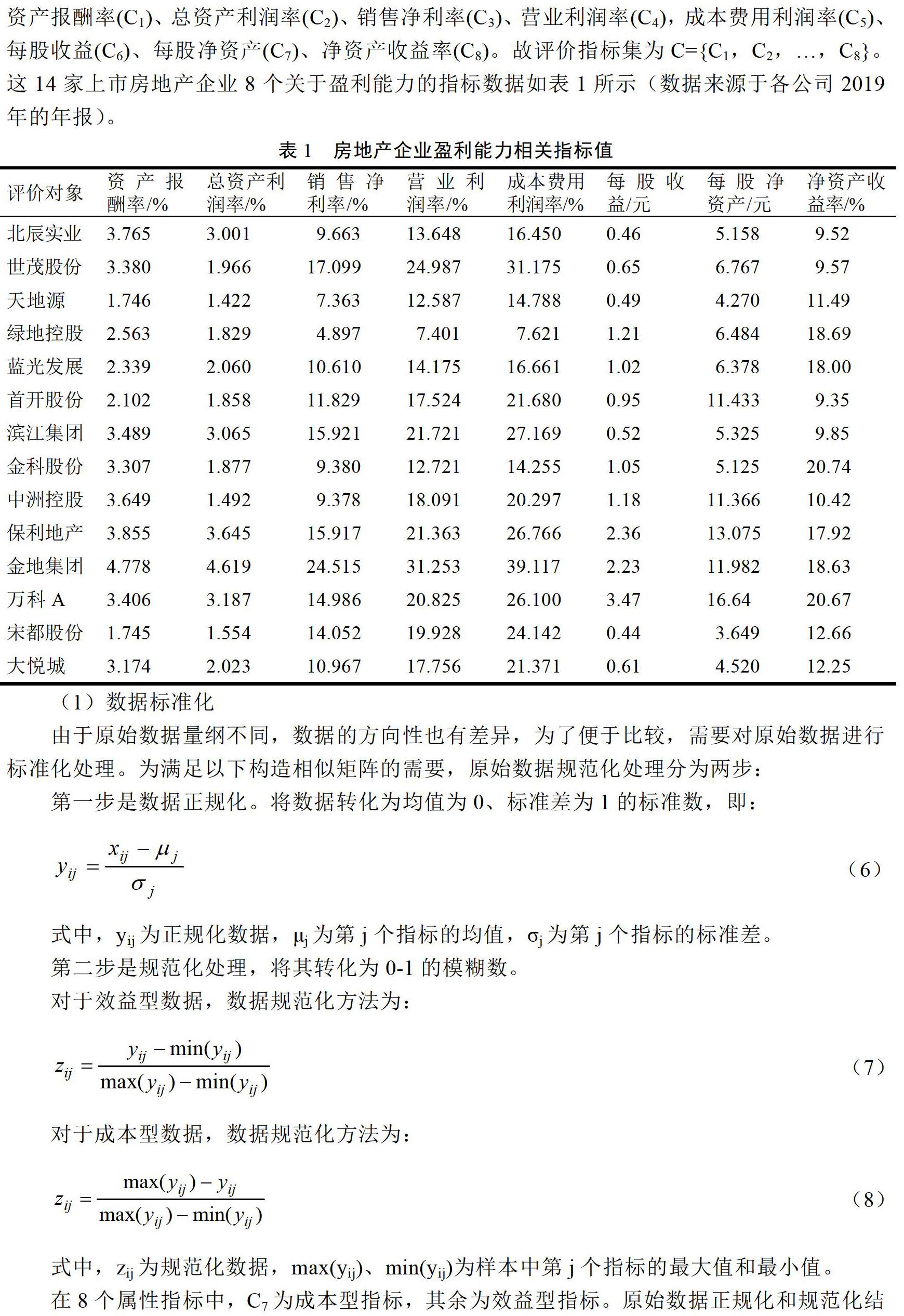

1992年至2015年期间,发展中国家呈现了广阔的经济增长前景,但在投资者的操作水平、资本市场的规模、经营管理体制和生产要素的市场化程度等方面仍存在相对的劣势。这使其资本市场和产业市场,成为美国等发达国家的资本占有者提升资本能力的良好场所。在此期间,美国资本出于提升资本能力的目的而大量流出,造就了美国国内资本相对不足,制造业向国外转移,国内的劳动力供应趋于过剩的态势。2015年以后,由于发展中国家的资源优势和劳动力优势逐渐下降,经济增长渐趋乏力,提升资本能力的空间收缩,资本又出现了回流态势,这又能缓解美国的国内资本不足和就业矛盾。2008年至2018年间的大多数年份,美国都保持着数千亿美元的对外直接投资正净额 ,只是2015年以后,这一净额才转为负数 。此期间失业率的变动趋势与对外直接投资净额的变动趋势相似。若剔除金融危机期间失业率受到的极端影响,两者之间的变动趋势将更为一致。在对外直接投资正净额阶段,美国年平均失业率虽随着对外直接投资净额的下降而下降,但始终处于高位运行状态。即使在金融危机的影响结束以后,美国年平均失业率也依然维持在5%以上。但随着美国对外直接投资净额由正转负,年平均失业率也降到5%以下,并在2018年降到3.91%(如图1)。这种对外直接投资净额和年平均失业率之间的一致变化,很好地诠释了资本能力诉求对美国国内资本供应和就业产生的影响。

美国国内存量资本的占有者出于提升资本能力的需要,倾向于把资本从传统产业向高新技术产业转移,以实现其获取超额剩余价值和相对剩余价值的目的,由此改变了资本的技术构成和地区布局。资本的技术构成必然在资本的价值构成(即资本的有机构成)上反映出来。在1944—2016年的72年中,美国的资本有机构成提高63.3%,年均提高0.88%,虽然其间多有波动,但在每次技术浪潮的导入期,资本有机构成都會维持高位态势[4]。目前美国正处于第六次技术浪潮的导入期,高新技术的研发、推广和应用对资本的要求极高。资本向高新技术产业转移必然在总体上提高资本有机构成,其直接结果就是导致对劳动力的需求相对下降。美国的高新技术产业主要分布在东部沿海和南部地区,国内资本向高新技术产业转移就意味着资本向东南部地区集中。这又会造成劳动力和土地等生产要素供求的地区性失衡,引发美国的人口迁移和土地荒芜。

2.资本意志表达对美国国内资本配置格局的影响

2008年金融危机后,美国政府为了重振国内经济,推出以“未来产业链”为核心的制造业重振计划,以图进一步增强美国在技术市场上的领先优势,夯实美国在全球产业链上的至高地位。从长远来看,该计划还能优化资本意志的表达方式和资本能力的诉求途径,改善国际收支格局和国内资本配置格局。就在此时,中国推出了旨在促进制造业转型升级的“中国制造2025”计划,对美国在国际技术市场上的领先优势和全球产业链中的至高地位,构成了潜在的威胁和挑战。在这种情况下,美国为了维持自身的优势和巩固自身的地位,必然对“中国制造2025”实施长期打压,从而使技术战成为两国经贸关系中的一种常态。在这一过程中,美国必然以“保护知识产权”为借口,以频繁地对中国制造业发起“301调查”为主要手段,网罗“莫须有”的“罪名”,打击中国在国际技术领域的声誉。同时,煽动国际制裁,阻碍中国引进先进技术,甚至在高新技术领域对中国制造业实施“釜底抽薪”。当然,还可能通过干扰中国的人才培养模式、扭曲中国高端人才的价值观、引诱和煽动高端人才外流等手段,削弱中国技术进步的人才基础。

(二)金融战将成为美国在经济上遏制中国崛起的主要手段

经济地位决定国际政治地位。美国出于重振国内经济进而重塑国际地位的目的,在贸易和技术领域对中国实施打压。此举虽然能在短期内产生一定的效果,但从长期来看却难以真正奏效,尤其在阻止中国崛起,维持和巩固其霸主地位方面,更是力不从心。因此,美国必然把遏制中国的手段扩充到金融领域。金融战能直接影响资本意志的表达方式和资本能力的诉求途径,是两国经贸领域中真正意义上的现代化战争。美国若在金融领域对中国实施打压,会严重削弱中国现有财富的有效利用程度,造成资源配置的低效甚至无效,阻止中国经济在“量”上的积累,增加中国迈上新台阶的难度,甚至造成经济衰退。实际上,美国在前一阶段将中国列为汇率操纵国,要求三家中国银行向美国司法机构报送客户资料,开展对相关金融打压手段的讨论,以及在现阶段不断加大对香港事务的介入力度等一系列举措,都表明美国已拉开金融战的序幕。今后,美国极可能对我国实施全面的金融打压,通过逼迫我国公司从美国交易所退市、下调我国企业信用评级、限制美国企业对我国的直接投资等多种方式,阻止资金进入我国市场;通过制裁我国金融机构、利用在金融科技领域的优势地位限制使用美元结算系统等手段,增加我国金融机构和企业开展国际业务的难度;通过汇率干预,增强人民币升值预期,扩大国际游资对我国经济的冲击力;通过迫使我国过快地实现金融开放,增强其对我国金融领域的渗透力和影响力,并向我国输出金融风险;通过美元贬值,使我国巨额外汇储备缩水。

四、中国的应对策略

资本能力诉求和资本意志表达造就了中美经贸摩擦的机理,也决定了中美经贸关系的未来走向。美国在经贸领域对我国已采取和拟采取的打压手段,都在不同程度上体现了其对资本能力诉求路径的扭曲和对资本意志的遏制。因此,我国必须从合理调控资本能力的诉求路径和科学打造表达资本意志的平台并理性表达自身的资本意志等方面,采取应对措施。在此过程中,我国应兼顾“治标”和“治本”的双重要求:在“治标”方面,注重压缩美国打压手段的可操作空间并扩大自身的反制空间,同时增强自身的抗打压能力;在“治本”方面,进一步优化自身的对外贸易格局,逐步降低对美国的出口依赖,进一步优化国内的技术发展环境,以此减少并逐步消除美国实施经贸打压的借口和理由。

(一)合理调控资本能力的诉求路径

1.資本能力诉求路径的对内调控

对内调控资本能力的诉求路径,旨在使资本能力诉求服务于国内经济高质量发展的需要,以此壮大自身的经济实力,增强经贸领域的抗打压能力。同时,通过优化产业结构,推动制造业转型升级,降低对美国的出口依赖和技术需求,扩大自身的反制空间。

首先,引导资本流向中西部地区,改善地区发展不平衡状况。现在,中国特色社会主义已经进入新时代,国内的主要矛盾已转变为人民群众日益增长的美好生活需求与不平衡、不充分的发展之间的矛盾。发展的不平衡突出表现在经济发展的地区差异上。引导资本流入中西部地区,不但有助于推动这些地区的经济转型,解决发展不平衡问题,提升我国的整体经济实力,增强经贸领域的抗打压能力,而且能扩大这些地区的消费需求和投资需求,分流出口产品,降低对美国的出口依赖。要引导资本流入这些地区,必须通过政策倾斜提升其能力,使其占有者在同等条件下获得比东部地区更高的收益率。为此,应在税收征管、政府补贴、土地出让、人才引进、技术保护、市场开拓等方面提供有力的政策支持,为资本打造坚实的获利平台。

其次,推动资本回归实体经济。近年来,金融投机盛行和房地产的虚假繁荣,引发了资本脱实向虚的趋势。这虽然是资本能力诉求的体现,但也削弱了我国经济发展的根基,应予以必要的调控。资本回归实体经济不仅是夯实经济发展基础,增强经贸领域抗打压能力的需要,而且是扩大内需,优化产业结构,推动供给侧结构性改革的需要,更是培育经济增长的新动能和对外竞争新优势,改善贸易结构,降低对美出口依赖,扩大我国反制空间的需要。为此,应强化金融监管和房地产市场调控力度,创新直达实体经济的货币政策工具,推动资本向实体经济回流。

再次,强化知识产权保护,疏通资本能力诉求的技术路径。通过研发和使用新技术获得超额剩余价值,并通过对新技术的保护维持超额剩余价值的持久性和专属性,这是资本能力诉求的技术路径。这一路径上最为关键的节点是对新技术的保护。如果新技术得不到有效保护,超额剩余价值将沦为全体竞争者共有的相对剩余价值,对新技术的研发也就成了“为人作嫁衣”之举。这将严重削弱技术进步的动力基础,阻碍技术引进和高新技术产业的发展以及制造业的转型升级,并可能引发国际间在技术领域的争端。因此,强化知识产权保护,疏通资本能力诉求的技术路径,不仅能减少美国在经贸领域对我国实施技术打压的借口,而且能推动我国的技术进步,降低对美国的技术依赖,缩小其打压空间,还能创造出新的比较优势,扩大双方在技术领域的互惠空间。我国在知识产权保护领域起步较晚,在制度的完整性、执行细则和实施环境方面与西方国家相比还有一定的差距[6],需要在今后的实践中参照国际惯例进行持续的修订和完善。简言之,不断缩小我国的知识产权保护体系与国际水准之间的差距,是营造良好的技术发展和技术合作环境的必然选择。

最后,提高自主创新能力,推动核心技术本土化。在产品生产过程中,通过贸易活动发挥比较优势来满足自身的生产需要,是突破技术“瓶颈”,提升整体资本能力的有效安排。但是,这种安排有其固有的脆弱性。根据“木桶理论”,生产者对某一种产品的生产能力将由供应量最少的零部件决定。在零部件需要外购的情况下,实际的生产能力必然受供应方行为的影响。如果供应方提供的是依托自身的核心技术生产的不可替代的核心部件,则整个生产能力将完全受制于供应方。因此,为了确保生产经营活动的安全性和可持续性,一定要研发具有完全自主知识产权的核心技术“备胎”,实现核心技术的本土化。尽管这种技术“备胎”很少有“转正”的机会,而且相关研发活动还会削弱资本能力,也应该做到有备无患。面对美国在技术领域的“釜底抽薪”之举,中兴和华为的不同遭遇给我们提供了深刻的教训。那就是在资本能力诉求路径的选择上,一定要处理好眼前利益和长远利益之间的关系,避免过于看重眼前利益的“任性”行为,而应积极创造条件,努力实现核心技术的本土化。

2.资本能力诉求路径的对外调控

对外调控资本能力的诉求路径,旨在引导国内资本的对外扩张途径,优化我国产业的国际布局,改善贸易结构,降低产品出口对美国贸易逆差的贡献度。随着我国经济转型升级和人口红利的逐步消失,加上环境保护力度的提升,传统的具有劳动密集型特点并对环境影响较大的制造业的发展空间正在收缩。在这种情况下,引导传统制造业尤其是产品主要销往美国的传统制造业向其他国家转移,不失为提高国内生产要素的利用效率,优化产业布局,为实施“中国制造2025”计划腾出空间并提供良好的环境基础和资源保障,改善对外贸易结构的有效选择。在“一带一路”倡议得到沿线国家积极响应,亚洲基础设施投资银行顺利筹备和建设的背景下,我国应抓住有利机遇,推动“一带一路”国际合作“走实走深”[7]。具体而言,我国应借助于亚投行的资金引导作用,加快产业的国际化布局进程,适时把传统制造业转入“一带一路”沿线国家。这不但能拉动这些国家的经济增长,扩大这些国家对我国的进口需求,降低我国对美国的出口依赖,而且能弥补制造业外移对我国经济增长造成的影响。更重要的是,根据贸易收支统计中的“原产地”原则,这能直接降低我国产品出口在美国贸易逆差中的贡献度,减少美国在经贸领域打压我国的理由和空间,同时扩大我国的反制空间。

(二)优化表达资本意志的平台并理性表达资本意志

1.优化表达资本意志的平台

优化表达资本意志的平台,旨在拓宽资本的进入通道,合理引导资本的流向,使之有效服务于国内经济的高质量发展。同时,维护金融安全,改善在国际金融事务中受制于美元“长臂管辖权”的被动状况,增强在金融领域的抗打压能力和自身的反制能力。

首先,应努力提升国内资本市场的发育程度。资本市场是表达资本意志的关键载体。发育完善的资本市场能有效发挥引导资本流动,优化产业布局,改善经贸格局,提升本国金融地位,进而降低经贸摩擦的可能性,增强本国在经济金融领域的抗打压能力和反制能力。经过30多年的发展,我国资本市场已初具规模,多层次市场体系已基本形成。但在发育程度上,与发达国家相比,我国的资本市场还有较大的差距。就对表达资本意志的影响而言,这种差距突出表现在价格发现功能被扭曲和经济“晴雨表”功能难以有效发挥。价格发现功能被扭曲的根本原因是我国资本市场的投机性过大,这又与投资者的素质、理念和行为有关。因此,为了提升资本市场的发育程度,使资本意志得到理性表达,进一步加强投资者教育和行为监管应是必要的选择。经济“晴雨表”功能难以有效发挥,既与市场投机性过强有关,更是资本市场规模相对于我国的经济体量过小的必然结果。在主板市场对IPO实行严格的核准制的条件下,我国上市公司的绝对数量虽然较大,但相对于我国的经济总量而言,依然过小。这必然导致资本市场对整个经济运行状况的反映能力不足,市场周期与实体经济运行周期不同步,托宾的“Q理论”失效,从而加大表达资本意志的风险。因此,为了提升资本占有者在我国资本市场上表达资本意志的意愿,必须注重科创板和创业板市场上试行注册制的经验积累,逐步扩大试行范围,适时把注册制推行到中小企业板和整个主板市场上。

其次,应积极稳妥地推进人民币国际化和资本项目自由兑换。人民币国际化是压缩美国在金融领域对我国的打压空间,并扩大我国反制空间的必然选择。目前,人民币的国际化已有重大进展,成功进入SDR“篮子”、被法德俄等60多个国家列入外汇储备以及在与周边国家的贸易往来中被用作结算货币,都表明人民币的国际地位和區域化趋势正在不断提升。随着“一带一路”倡议的推进,人民币国际化的趋势将进一步扩大,但与真正的国际货币相比,依然有很大的差距。一国货币成为真正的国际货币的条件众多,其中最为关键的是强大的经济实力和综合国力、充足的外汇储备和高度发达的金融市场。我国经过改革开放以来的高速发展,经济实力和综合国力已有大幅度的提高,外汇储备总量全球第一,这为人民币国际化奠定了坚实的经济基础。但长期的国际收支双顺差格局,又使国际市场上人民币的可获得性不足,阻碍了其国际化进程。从这一意义上看,通过理性表达资本意志和科学调控资本能力诉求路径,改善国际贸易格局,扩大资本输出,应是推动人民币国际化进程中的必要举措。此外,我国金融市场的发育程度与人民币成为国际货币的条件之间也有较大的差距,最为突出的表现就是资本项目管制。人民币国际化必须经过经常项目可兑换和资本项目可兑换两个阶段[8]。从国际经验来看,一国货币成为国际货币并不一定要求该国完全开放资本项目,但是人民币国际化也要求资本项目达到一定的自由兑换程度。毕竟,资本管制过严会加大国际投资者的人民币持有成本和交易成本,使之难以打破美元等国际货币的先入优势和人们的货币使用惯性,影响国际化的深度[9]。当然,资本项目的可兑换是一柄“双刃剑”,在推动本国货币的国际化进程和提高资本市场发育程度的同时,也可能造成巨大的金融风险。因此,分步推进人民币在资本项目上的可兑换,应是一种既积极又不失稳妥的选择:第一步是通过DFII和QDII实现对有限的经济主体的可兑换(这一步已经实施)。第二步是实现人民币对港币的自由兑换。这既能进一步强化香港的“资本通道”作用,还能利用香港的离岸金融中心地位,扩大人民币的国际影响力,而且风险相对可控。第三步是在积累经验的基础上,逐步扩大自由兑换的货币范围,最终实现完全的自由兑换。

2.理性表達资本意志

首先,在国内理性表达资本意志。在国内理性表达资本意志的主要目的是解决经济发展的不平衡问题,以此增强整体经济实力,提升经贸领域的抗打压和反制能力。目前,东西部地区的发展差异是我国经济发展不平衡的突出表现之一。20世纪80年代以来,因资本意志过于“任性”的表达导致的资本东流现象,对这种差异的贡献度很大。因此,目前在国内推动资本意志表达的理性化,就是要在尊重资本意志的前提下,引导资本流向中西部地区,特别是中西部地区的实体经济。为此,应在优化资本意志表达平台的基础上,利用资本市场这一关键载体对资本意志的表达发挥政策引导作用。具体地说,就是在IPO、股票增发和债券发行以及新三板挂牌等方面,对中西部地区的企业(尤其是实体经济企业)给予政策优惠,至少应给予同等条件下优先的待遇。

其次,在国际上理性表达资本意志。在国际上理性表达资本意志的主要目的是在国际金融领域降低对美国的依赖,保障资本安全,并对美国在经贸领域的打压行为构成一定的反制。目前,我国在国际上表达资本意志的一个突出问题是外汇储备结构问题。截至2020年2月,我国的外汇储备规模为3.1 067万亿美元 。而南方财富网援引的美国财政部公布的同期数据显示,我国持有的美国国债规模是1.09万亿美元,占我国外汇储备总额的35.09%[10]。鉴于目前的中美关系,这一规模和比率显然偏高。这不仅使我国在国际金融领域对美国的依赖度居高不下,也使外汇储备面临较大的国别风险。因此,在能实现外汇储备的保值增值和维持必要的流动性的前提下,适当减持美国国债和其他美元资产应是更为理性的选择。这不但能增强国际金融事务中的自主权,而且能降低外汇储备的国别风险,还能在一定程度上反制美国的经贸打压行为。

参考文献:

[1] 沈伟.“修昔底德”逻辑和规则遏制与反遏制——中美贸易摩擦背后的深层次动因[J].人民论坛·学术前沿,2019(1):40-59.

[2] 曾康霖.金融经济学[M].成都:西南财经大学出版社,2002.

[3] 郭树清.美国从对华贸易逆差中获得极大好处[N].北京青年报,2019-05-26(7).

[4] 杨虎涛,冯鹏程.技术—经济范式演进与资本有机构成变动——基于美国1944—2016年历史数据的分析[J].马克思主义研究,2019(6):71-82.

[5] 张二震,戴翔,张雨.中美经贸摩擦:短期应对与长期机制建设[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020(4):95-109+190-191.

[6] 艳红.中美贸易战根源、趋势及中国应对[J].现代管理科学,2019(6):13-15.

[7] 孙立行.深化“一带一路”国际合作是应对中美贸易摩擦升级的有效手段[J].广西财经学院学报,2019(6):22-30.

[8] 徐艳.对人民币国际化问题的若干思考[J].福建论坛(人文社会科学版),2012(9):58-63.

[9] 中国人民银行国际司.关于人民币国际化和资本项目可兑换的几点思考[EB/OL].(2019-02-18)[2020-06-18].https://www.yicai.com/news/100118883.html.

[10] 南方财富网.2020年中国持有多少美国国债?中国所持美债创新高[EB/OL].(2020-04-16)[2020-06-18].http://www.southmoney.com/redianxinwen/202004/5496632.html.

(责任编辑:李 虎)

Abstract: The Sino-US economic and trade conflict stems from the economic and political purpose of the US governments trying to solve the social contradictions by changing the current structure of international balance of payments and domestic capital allocation. In essence, not only the structure of international balance of payments and domestic capital allocation, but also the social contradictions that the United States faces are the outcome of capital capability pursuit and capital will expression. Although the two countries have agreed with each other on solving trade problem in the first stage, the United States will continue to innovate the means to suppress China in the realm of economy and trade under the condition that its original intention to prevent China from becoming strong remains unchanged. Therefore,both trade war and technology war will become the normal while financial war remains the major economic means for the United States to contain Chinas rise. In this regard, China should give consideration to the dual requirements of both “temporary treatment” and “permanent cure”, and take countermeasures by means of regulating the path of capital capability pursuit scientifically, optimizing the expression platform of capital will and expressing its own capital rationally.

Keywords: Sino-US trade conflict; capital capability; capital will