119个苜蓿品种(系)产量和农艺性状的遗传多样性分析

杨婉君 潘香逾 王秀华 王 璐 赵 岩

(1山东农业大学资源与环境学院,271018,山东泰安;2山东农业大学农学院/作物生物学国家重点实验室,271018,山东泰安)

苜蓿(MedicagoL.)是一种优质的豆科牧草,其适应性广、高产、稳产,具有较高的饲用价值,能提高土壤肥力[1]。苜蓿在我国已有近2 000年的栽培历史,主要分布在西北、华北、东北和江淮流域等地[2-3],其中紫花苜蓿(Medicago sativaL.)在苜蓿属中种植最为广泛。我国苜蓿品种数量相对较少,近年来引进了许多国外资源[4],很多资源已收集到国家种质库,但信息较少,亟需对这些苜蓿种质资源进行评价,以促进新品种的培育和推广[5-6]。

前人对不同苜蓿品种(系)的产量和农艺性状进行过较多遗传多样性分析,其中茎干重、叶干重、单株干重和单株鲜重等均有丰富的多样性且变异系数较大[1],株高、叶长、叶宽、鲜草产量和茎叶比等性状也是苜蓿遗传多样性的重要构成因素[7-8]。然而由于采用的试验材料、材料生长地和分析方法的不同,不同研究所得出的结论也不尽相同。关潇[9]认为相对于RAPD和ISSR等技术,采用SRAP标记可检测到更多的遗传变异,能更准确反映材料的来源及分布情况;王娟等[10]和Talebi等[11]对苜蓿种质进行遗传多样性研究,发现材料来源越广泛,得到的基因多样性和Shannon信息指数越大,对研究遗传多样性越有意义;王红柳等[12]研究发现,苜蓿品种的聚类结果与其地理分布有直接关系,刘青松[13]则认为地理来源并未对其性状起决定作用。近年来我国引种的苜蓿资源在逐年增加,但对其产量和农艺性状的遗传多样性研究较少。对于苜蓿遗传多样性的分析大多从分子水平进行[10,14],然而产量和农艺性状等表型的精准鉴定对苜蓿遗传多样性的研究也具有重要价值。

本研究对国内外的119份苜蓿品种(系)的主茎枝条数、植株密度、鲜草产量、干草产量、干鲜比、茎粗、叶片数、叶长、叶宽、茎干重、叶干重和茎叶比等性状进行调查,通过变异分析、相关性分析和聚类分析等,评价其遗传多样性,为我国苜蓿种质引进与遗传改良提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

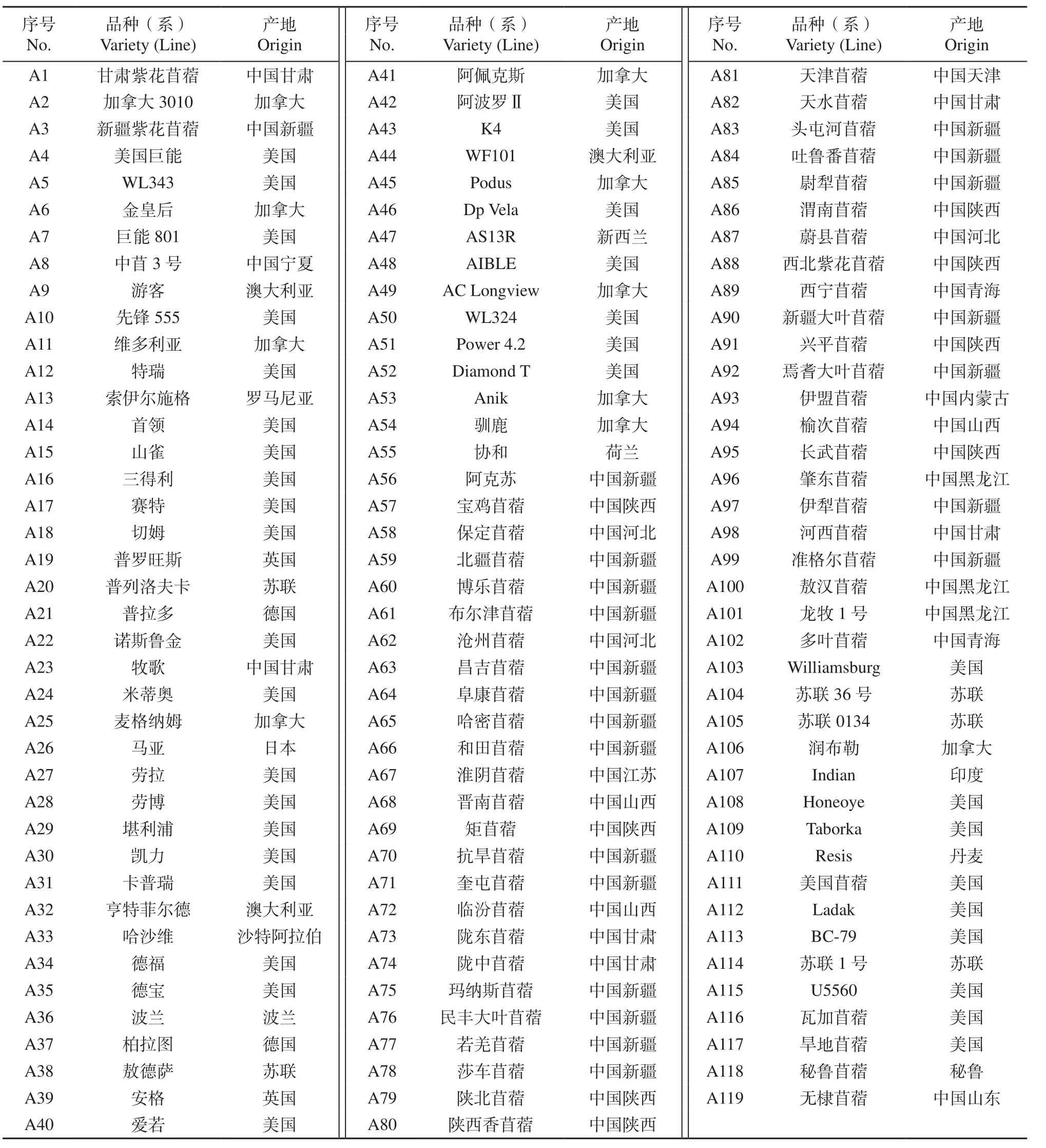

供试苜蓿种质材料119份,其中110份由国家种质资源共享平台提供,5份来自新疆农业科学院,3份来自东营市农业科学研究院,1份来自山东神力企业发展有限公司(表1)。根据苜蓿种质的地理来源,中国52份、美国36份、加拿大10份、苏联5份、澳大利亚3份、德国2份、英国2份,日本、罗马尼亚、沙特阿拉伯、波兰、新西兰、荷兰、秘鲁、丹麦和印度各1份。

表1 供试苜蓿品种(系)Table 1 The varieties (lines) of alfalfa tested

1.2 测定项目及方法

试验地设在山东省泰安市山东农业大学科教园区(106°08′ E,36°08′ N),土壤类型为棕壤,耕作层(0~20cm)pH值为7.30,有机质含量12.67g/kg,全氮0.68g/kg,有效磷39.74mg/kg,速效钾91.80 mg/kg。试验地属暖温带大陆性季风气候,年均气温13℃,年均降水量697mm,年均湿度66%,无霜期195d。试验材料于2016年秋播种,每个品种2行,行距50cm,行长1.2m,设置保护行2行,正常田间管理。

每份材料随机选取5株挂牌,测量其根颈部至主茎顶端之间的长度,记为株高。用游标卡尺测量根颈部直径,记为茎粗。初花期刈割,刈割高度均为50cm,调查分枝数,计算植株密度,称量鲜草产量。将植株装袋后于105℃杀青60min,然后于65℃烘干至恒重,计算干草产量和干鲜比。对选取的5株紫花苜蓿各单株的主茎上的分枝计数,记为主茎枝条数,统计叶片数。测量叶片最长部分及最宽部分,分别记为叶长和叶宽。分离新鲜样品茎叶,茎叶比为茎干重与叶干重的比值。产量性状为2017年初茬(the first cutting,E1)和2018年初茬(E2)的数据;农艺性状为2018年初茬(E2)和末茬(the last cutting,E3)的数据。

1.3 数据分析

利用Excel 2010整理表型数据,使用SPSS Statistics 17.0进行多元统计分析,包括差异性分析和相关性分析。利用DPS软件计算欧式距离,导入MEGA 4.0程序进行UPGMA聚类分析[15]。

2 结果与分析

2.1 表型变异分析

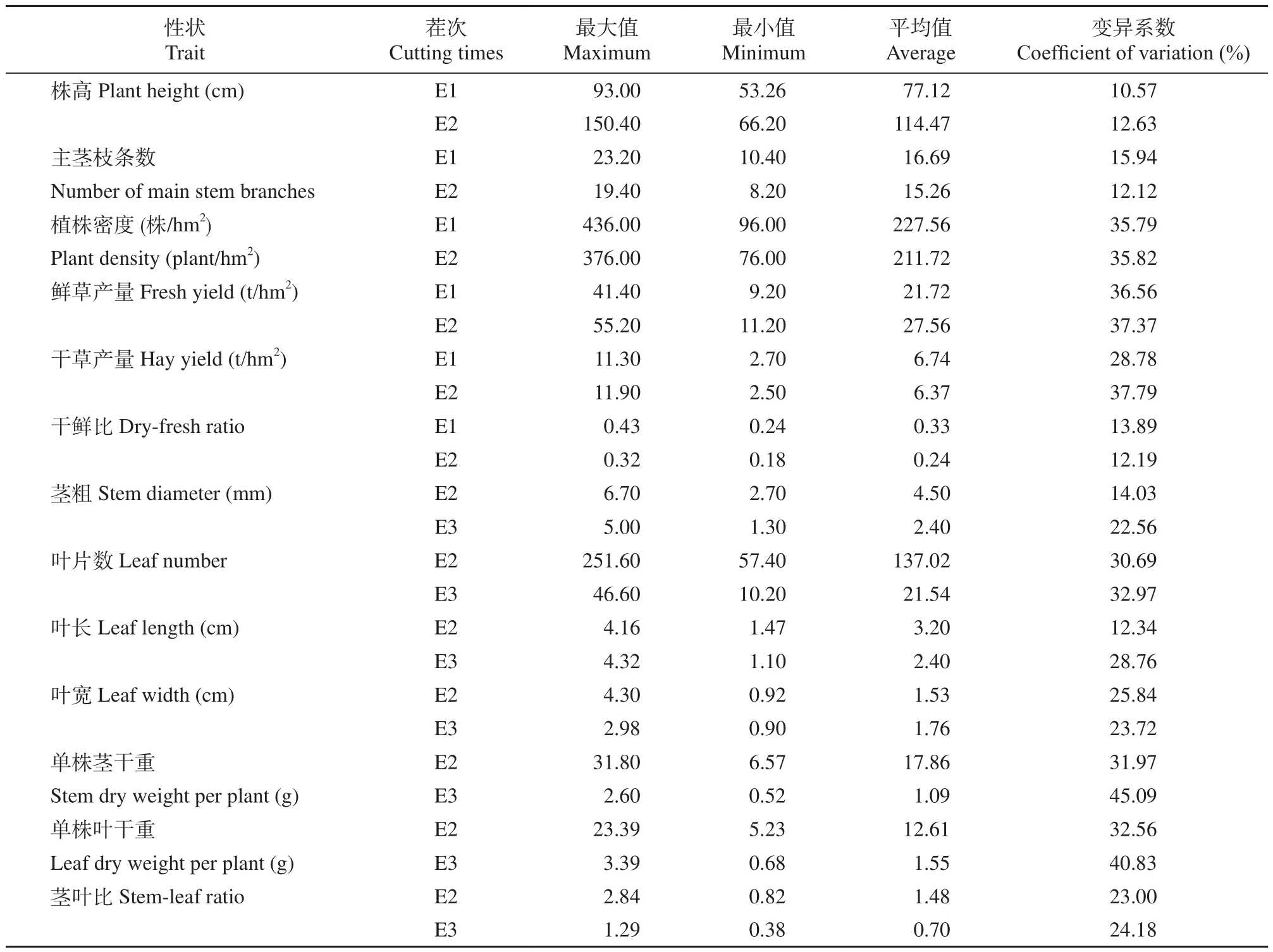

119份紫花苜蓿的13个产量及农艺性状的变异系数范围为10.57%(株高,E1)~45.09%(茎干重,E3),平均为26.08%(表2),说明紫花苜蓿种质在产量和农艺性状上存在较大变异。

2.2 相关性分析

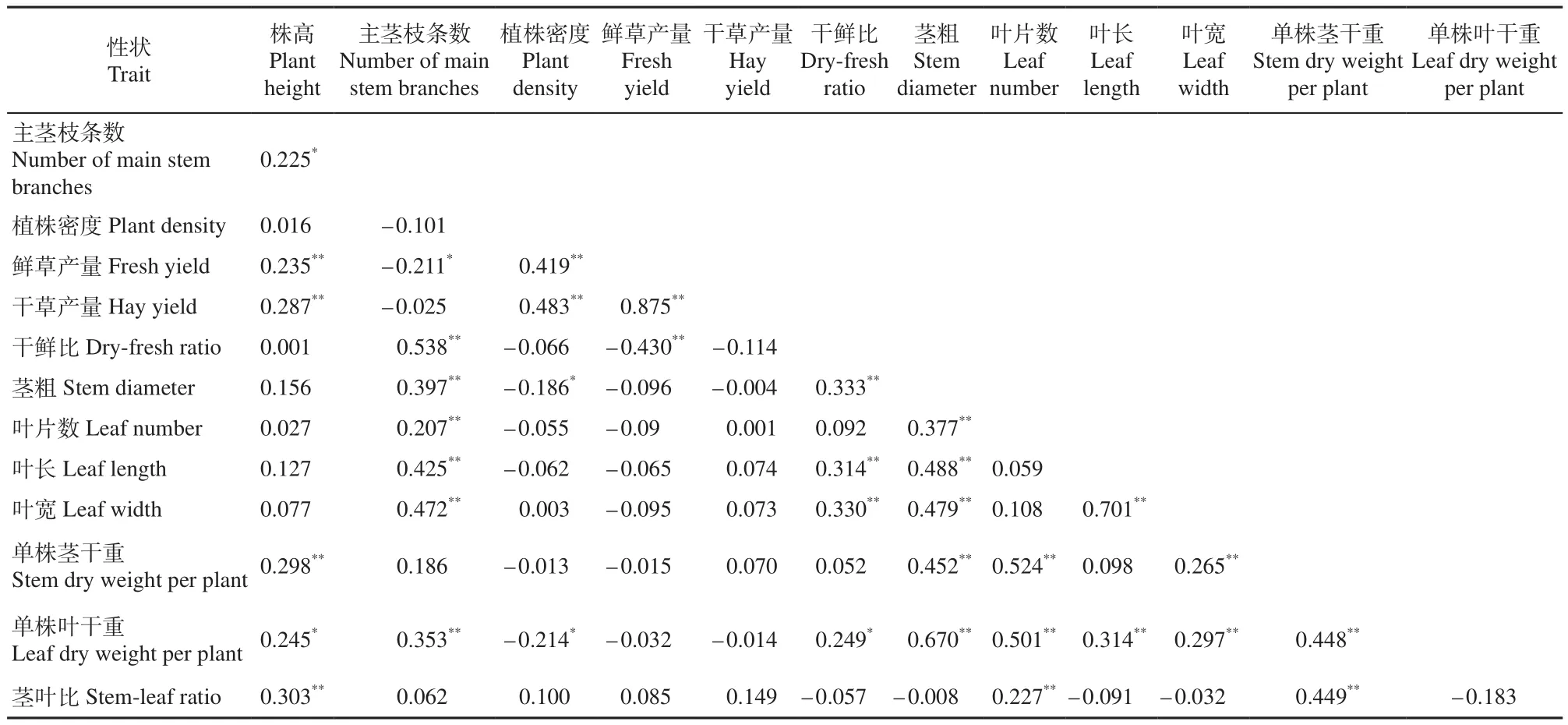

相关性分析(表3)表明,鲜草产量与干草产量呈极显著正相关(相关系数为0.875),并且均与株高、植株密度呈极显著正相关,说明较高的株高和较大的植株密度是高产的重要性状特征。株高还与主茎枝条数、单株叶干重、单株茎干重、茎叶比呈极显著或显著正相关,说明植株高的材料分枝多,茎叶多且茎叶比大。植株密度与茎粗、单株叶干重呈显著负相关;主茎枝条数与茎粗、叶片数、叶长和叶宽呈极显著正相关;茎粗与叶片数、叶长、叶宽、单株茎干重和单株叶干重都呈极显著正相关;单株茎干重与单株叶干重呈极显著正相关,而且均与茎粗、叶片数和叶宽呈极显著正相关,干鲜比也与茎粗、叶长和叶宽呈极显著正相关,说明分枝越多,茎叶生长越好。

表2 紫花苜蓿产量和农艺性状变异特征Table 2 Variation characteristics of yield and agronomic traits of alfalfa

表3 紫花苜蓿产量和农艺性状相关系数Table 3 Correlation coefficients among yield and agronomic traits of alfalfa

2.3 聚类分析

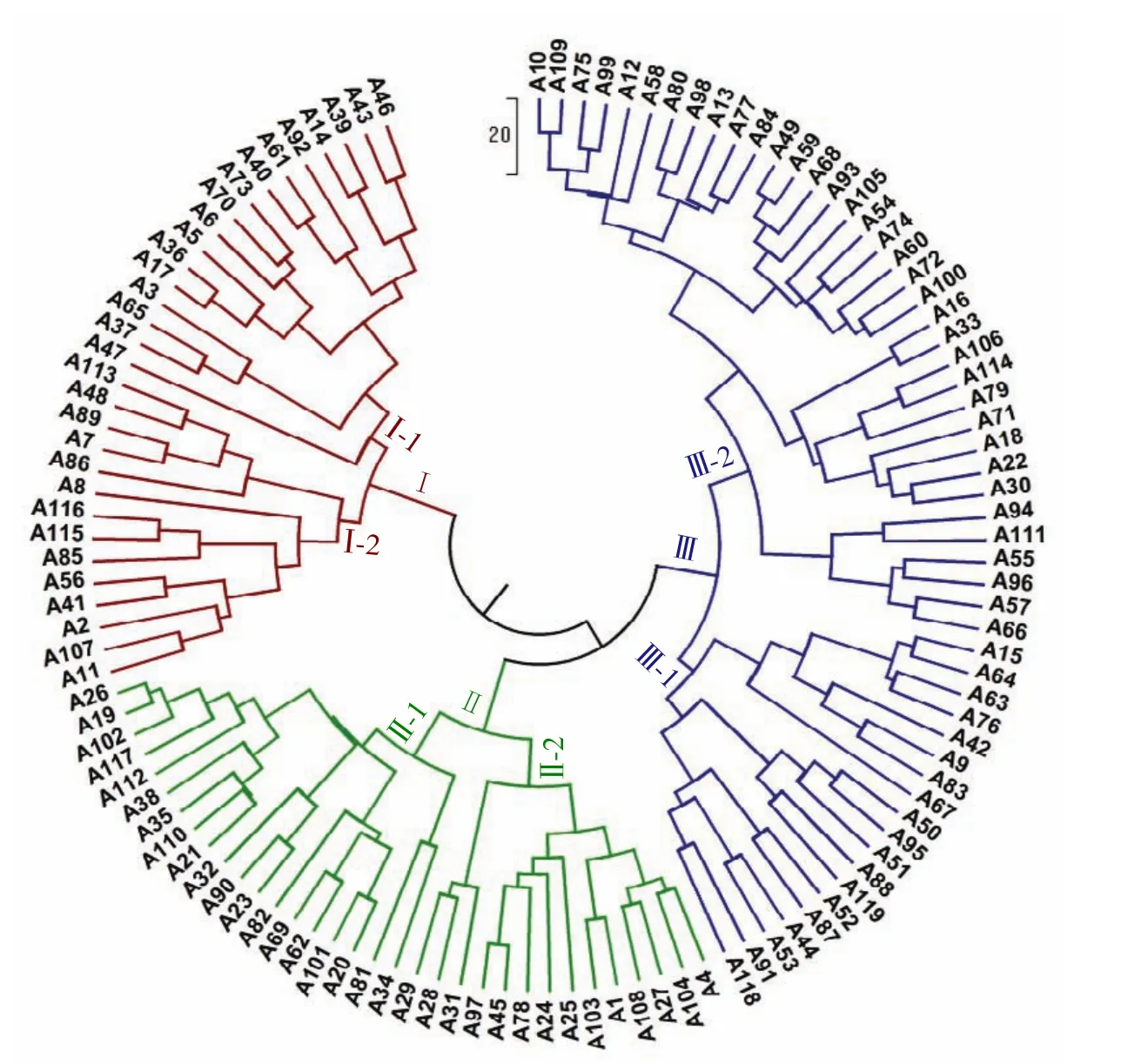

根据13个产量及农艺性状数据,119份紫花苜蓿品种(系)聚为3个类群(图1)。

图1 基于13个产量和农艺相关性状聚类分析Fig.1 Cluster analysis based on 13 yield and agronomic related traits

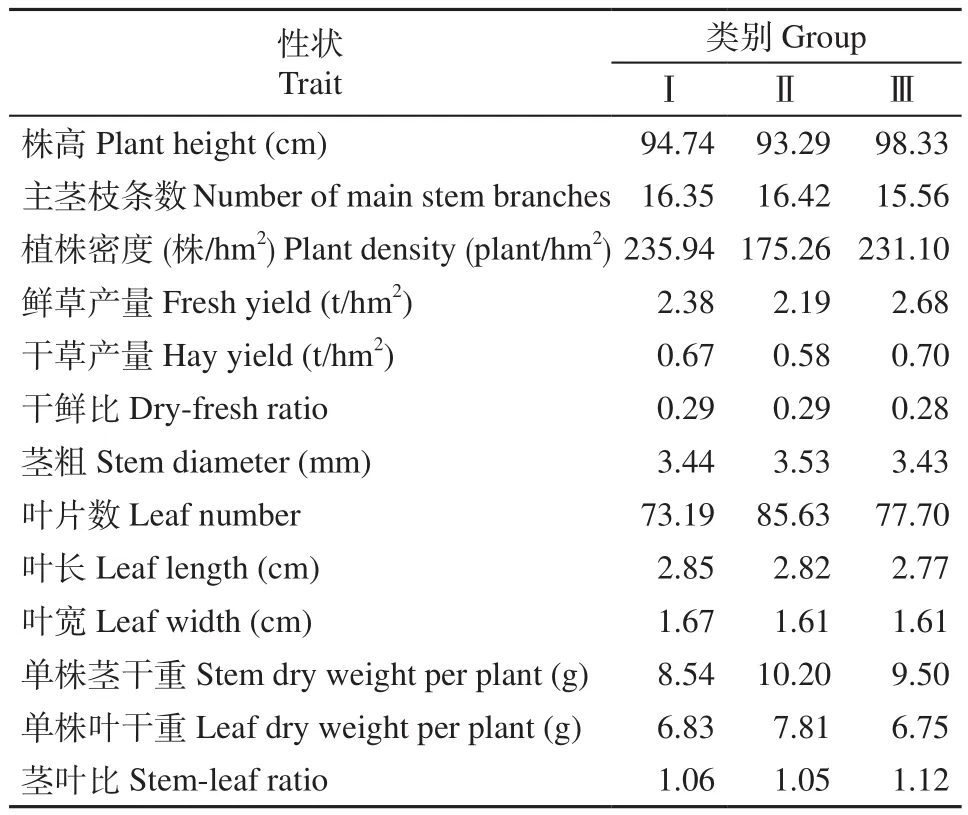

类群Ⅰ有31份材料,占总种质资源的26.05%,包括中国11份,美国11份,加拿大4份,英国、 波兰、德国、印度和新西兰各1份。该类群材料株高较矮、主茎枝条数较少、植株密度大、茎秆较细、叶片大。类群Ⅰ分为2个亚类,亚类Ⅰ-1包含17份材料,11份来自国外;亚类Ⅰ-2包含14份材料。

类群Ⅱ有33份材料,占总种质资源的27.73%,包括中国11份、美国12份、苏联3份、加拿大2份,澳大利亚、丹麦、德国、日本和英国各1份。该类群材料植株较矮、主茎枝条数多、生长健壮、叶片数多、叶片较小、植株生物量较大。类群Ⅱ分为2个亚类,亚类Ⅱ-1包含14份材料;亚类Ⅱ-2包含19份材料,来自8个国家,其中我国有8份。

类群Ⅲ有55份材料,占总种质资源的46.22%,包括中国30份、美国13份、加拿大4份、澳大利亚2份、苏联2份,荷兰、罗日尼亚、秘鲁和沙特阿拉伯各1份。该类群的材料植株较高、主茎枝条数较少、植株密度相对较大、产量大,茎叶比较大。类群Ⅲ分为2个亚类,亚类Ⅲ-1包含19份材料;亚类Ⅲ-2包含36份材料,其中16份为国外材料。

3个类群间不同性状平均值存在差异(表4)。

表4 基于聚类结果的各产量和农艺性状均值Table 4 Mean values of yield-related traits based on clustering results

3 讨论

充分挖掘苜蓿种质资源的遗传变异和遗传背景,可以为苜蓿育种工作提供理论依据[16]。在本试验中,13个农艺性状的变异系数变化范围为10.57%~45.09%,变异较大的性状为植株密度、鲜草产量、干草产量、单株茎干重和单株叶干重。本研究试验结果与前人研究结果[1,17]基本一致。

苜蓿不同品种的叶片数与叶片大小之间也存在复杂的关系[18-19]。Monirifar等[20]对13个苜蓿品种进行研究,结果表明产量与株高、主茎枝条数、叶片大小呈显著相关。张帆等[21]研究也发现主茎枝条数是产量构成的最主要指标。本研究发现,产量与株高、植株密度呈极显著正相关,茎粗与叶片数、叶长、叶宽、单株茎干重、单株叶干重和主茎枝条数都呈极显著正相关,说明株高和植株密度可作为育种的主要目标性状,在种质选育过程中需要加大对茎秆粗壮材料的选择。

聚类分析将供试材料划分为3大类。其中,类群Ⅱ植株主茎枝条数多、生长健壮、叶片数多、植株生物量较大;类群Ⅲ植株较高,密度相对较大,产量大,茎叶比较大,叶片较小。类群Ⅱ和类群Ⅲ均为较高产的资源,具有较大的利用价值,可作为苜蓿杂交育种的亲本材料。研究还发现,同一地区试验材料并没有完全聚到一个类群里,说明地理来源并未对材料性状起决定作用,其生长特性可能与其对种植地生境的适应能力强弱相关,前人研究也证实了这一点[1,13]。同一类内性状各异,不同的亚类和更近的分类单元的这些聚类关系为今后苜蓿杂交育种的亲本选择提供了参考。

4 结论

119个苜蓿品种(系)的产量和农艺性状变异较大,变异系数平均为26.08%,范围为10.57%~45.09%。鲜草产量与干草产量呈极显著正相关,且都与株高、植株密度呈极显著正相关,说明较高的植株高度和较大的植株密度是高产的重要性状特征。通过聚类分析,将119份苜蓿材料分成3个类群,类群Ⅰ的植株生长密度大,叶片较大;类群Ⅱ植株枝条数多,生长健壮,叶片多,植株生物量较大;类群Ⅲ植株较高,植株密度相对较大,产量大,茎叶比也较大,叶片较小。这些聚类关系为紫花苜蓿杂交育种的亲本选择提供了参考。