袁隆平精神品质的故事

孟红

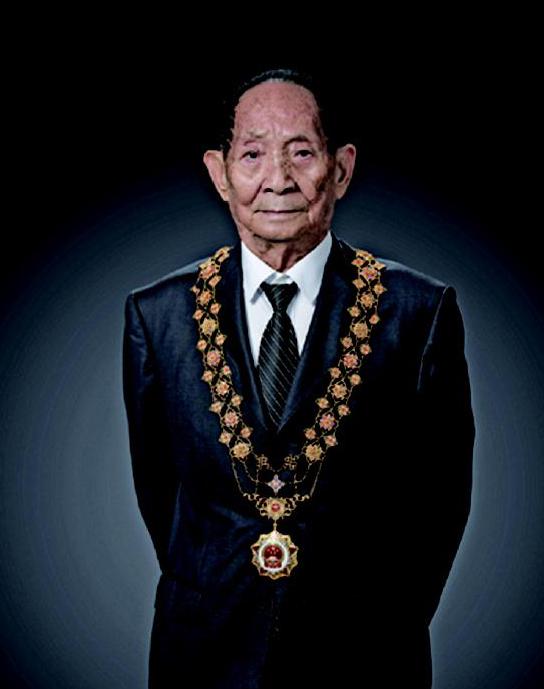

培育超高产水稻是世界育种专家的梦想,但许多国家因难度太大未能实现。数十年来,以袁隆平为首的科研人员潜心科研,一次次刷新世界紀录,为中国超级稻赢得“东方魔稻”的美誉,为全人类作出了卓越的贡献。杂交水稻被国际上认为是中国的“第五大发明”,袁隆平是“杂交水稻之父”。2021年5月22日,享誉全球的“杂交水稻之父”“共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平在湖南长沙逝世。国士已逝,在哀悼、感谢、怀念之余,我们最应该深思与学习的是袁隆平身上那极其可敬可贵的精神品质。

爱国底色与为民谋福

爱国底色、为民谋福是众多无党派人士的可贵精神品质,熔铸于代代相传的风骨和血脉中,这一点在袁隆平身上尤其凸显。

长期以来,以袁隆平为代表的无党派人士秉承与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的光荣传统,与中国共产党同心同德、携手并肩,不断坚定合作初心,成为中国从站起来、富起来到强起来伟大征程中的一支重要力量。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视多党合作事业,对无党派人士寄予殷切期望。广大无党派人士立足本职岗位,坚持专业报国,为经济社会发展贡献智慧力量;积极参政议政,开展民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,努力成为中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。2017年3月4日,习近平总书记在看望参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社界委员并参加联组会时指出,中国共产党历来高度重视知识分子。我国广大知识分子是社会的精英、国家的栋梁、人民的骄傲,也是国家的宝贵财富。我国知识分子历来有浓厚的家国情怀,有强烈的社会责任感,重道义、勇担当。一代又一代知识分子为我国革命、建设、改革事业贡献智慧和力量,有的甚至献出宝贵生命,留下了可歌可泣的事迹。

基于此,一辈子爱国忧民、身为国家杂交水稻工程技术研究中心原主任和湖南省政协原副主席的袁隆平,愈发深有体会,深刻践行。2017年6月9日,中央统战部在天津召开全国党外知识分子统战工作座谈会。袁隆平在会上作典型发言时,发自肺腑地说:

我的毕生追求就是“发展杂交水稻,造福世界人民”。种子精神给我的启迪最深。我觉得,种子优良了,水稻才能根深叶茂,硕果累累。人就像一粒种子,只有身体、精神、情感都健康了,才能茁壮成长。要成为一名称职的科技工作者、合格的知识分子,就应该学习种子精神,做一个热爱祖国,热爱共产党的人;做一个关注民生,为人民服务的人;做一个不怕挫折,敢于创新的人。

回顾63年的杂交水稻研究之路,我深深感到,正是党的阳光雨露养育了杂交水稻这朵奇葩,使我们在挑战“世界饥饿”的历程中,有勇气坚持不断探索,有条件克服重重困难,使这道世界难题首先被我们中国人攻破。因此,无论时代如何发展、环境如何变幻,作为中国知识分子,都要始终跟党走,始终对祖国、人民充满深深的爱,这也是我们科研创新的动力源泉。

科学探索无止境,我有“两个梦”,一个是“禾下乘凉梦”,水稻长得有高粱那么高,穗子像扫把那么长,籽粒像花生那么大,我和我的助手高兴地坐在稻穗下面乘凉。另一个是“杂交水稻覆盖全球梦”。全世界现在有1.5亿公顷水稻稻田,但是杂交水稻还不到10%,若有一半种上杂交稻,增产的粮食可以多养活4亿到5亿人。我萌生的新目标是:将重点开展超级杂交稻高产攻关、海水稻的研制以及第三代杂交水稻遗传工程雄性不育系的继续研究和应用推广。或许,这又是一场攻坚战。只有永不满足,不断创新,我们才能有新的动力,新的收获。

我的做人原则是淡泊名利、踏实做人。国际上曾经有多家机构高薪聘请我出国工作,都被我谢绝了。我的根在中国,杂交水稻研究的根也在中国。有的人不理解,我就告诉他:人,除了吃饱肚子,还需要一股子精神,只有精神丰富了,心情才能愉快,身体才能健康,事业才能做得长远。如果老想着享受,哪有心思搞科研呢?我还要为培育农业科技人才做一些力所能及的工作,为中国杂交水稻技术的继承和创新积蓄力量。

我是一名无党派人士,我的心深深地向着中国共产党。多年来,我担任了全国政协常委和湖南省政协副主席,还担任了湖南省知识分子联谊会会长,做了一些参政议政履职工作,为国家和湖南的发展建言献策。我希望青年知识分子也能参与其中,与伟大的祖国同频共振,奉献青春和力量,把根深深扎在祖国的大地上,把情紧紧融入服务人民的伟大实践中。

如此朴实的话语,体现着一位无党派人士、一位党外知识分子博大赤诚的爱国情怀和崇高人格,高山仰止,景行行止,令人动容、钦佩。

回顾杂交水稻几十年的发展历程,袁隆平曾经对知名媒体坦言,改革开放以来的30年,是杂交水稻在中国乃至世界最快速发展的时期。“杂交水稻首先在中国获得成功,并逐步走向世界,这要归于优越的社会主义制度,归于伟大的人民,是广大农业科技工作者特别是全国杂交水稻协作组成员艰苦奋斗、通力协作的结晶。我只是在这方面做了一点工作,取得了一些成果。”袁隆平说,更为感佩的是,推广超级稻还被写进了“中央一号文件”,这是对水稻科研人员的巨大鼓舞。

1996年9月18日,中国科学院国家天文台兴隆观测站的施密特CCD小行星项目组发现了一颗小行星。1999年10月,经国际小天体命名委员会批准,该小行星被命名为“袁隆平星”(8117 Yuanlongping),以示对“杂交水稻之父”袁隆平的敬意。

自强信心与初心使命

中国人自力更生、奋发图强,解决吃饭问题的信心与初心牢不可破,袁隆平身上最集中表现出这样可敬可赞的精神。

天行健,君子以自强不息。正是当初立定了一个解决人民温饱问题的目标,袁隆平才敢于挑战权威,埋头科学研究数十年,换来“东方魔稻”的横空出世。

曾几何时,中国人还为吃不饱饭而犯愁。神州大地广袤田野,正是因为有了袁隆平潜心研究一生的杂交稻及其不断推陈出新的改良品种,人们不再因粮食供不应求、捉襟见肘甚至难以为继而饥肠辘辘、食不果腹,并自信地告诉世界“中国人能够养活自己”。

回眸当初,袁隆平立志要自力更生为国争光,以自己勤劳的双手和聪明才智,锲而不舍埋头研究,以期解决中国人吃饭问题。基于“万事开头难”,那么,最具说服力的是,他一生如此辉煌事业的背后,奠定其重要基础的第一步科研难关这样突破——经历过无数次试验研究后,他以一株优异稻引发了推翻经典的导火索。

水稻是我国主要的粮食作物之一,在农业生产中占有很重要的地位,探索水稻增产新途径是摆在农业科技人员面前的一项重要任务。袁隆平研究杂交稻,与他个人的一段经历有关。1953年,袁隆平从重庆的西南农学院毕业,被分配到湖南安江农校教书。他一面教学,一面从事生产实践、选择科学研究课题。

最初,袁隆平研究的是红薯、西红柿的育种和栽培。20世纪50年代末的浮夸风和“大跃进”使人民生活水平普遍下降,1960年到1962年中国经历的罕见的三年严重自然灾害,致使粮食大幅减产,当时人民面临的最大的问题就是吃饭问题。这一切给国家和人民带来的痛苦让袁隆平十分震撼。他亲身感受到饿得走不动路的滋味。袁隆平的心被深深灼痛了。“民以食为天。”此时他意识到,仅研究杂粮救不了老百姓,水稻才是老百姓的救命粮。为了人民不再忍受饥饿之苦,为了祖国不再为粮食饥荒担忧,这位新中国培养的第一代科技工作者下定决心,立志解决同胞的吃饭问题。

针对当时水稻单产低的状况,袁隆平萌发“培育杂交稻”的念头。从此,袁隆平走进了杂交水稻王国。多少个日日夜夜,袁隆平风雨无阻。从实验室到田间,看着太阳晚睡早起;从湖南到海南,追着季节南来北往。面对困惑、迷惘甚至误解、伤害,他绝不放弃自己的追求。

7月的一天,袁隆平来到校园外的早稻试验田观察,发现了一株株型优异、长势良好、穗大粒多、“鹤立鸡群”的稻子,足有10余穗。他蹲下身子仔细地数了数稻粒数,竟然有160多粒,远远超过普通稻穗。兴奋的袁隆平给这株水稻做了记号,将其所有谷粒留做试验的种子。

他精心培育了一年,希望第二代会有更好的收获。第二年,他播下了这些种子。可是结果却让人很失望——长出的水稻零乱不齐、高矮不一,抽穗的时间也有的早、有的迟,没有一株像去年那么高。

失望中袁隆平百思不得其解,但具有锲而不舍精神的他继而意识到,根据蒙德尔遗传学理论,纯种水稻品种的第二代应该不会分离,只有杂种第二代才会出现分离现象。灵感的火花来了:难道这是一株天然杂交稻?而当时权威看法是水稻是自花授粉植物,不具有杂交优势。

从这时开始,袁隆平下定决心不为权威所限,通过科学的研究揭示出水稻杂交的奥秘和规律。研究、培育杂交水稻,是一项公认的世界难题。生物学常识告诉我们,不同品种的生物之间进行杂交,新一代则能将“父母”双方的优点集中起来,形成一种新的优良品种,这种现象叫作杂种优势。水稻作为生物的一种,也应具有杂种优势,但水稻又有其特殊性。它是一种自花授粉的作物,雄蕊和雌蕊长在同一朵花里,花蕊很小,只能靠风力来实现自花授粉,而且雌蕊生命力弱,活跃期短,雄蕊的花粉授到雌蕊上,只能在一个很短的时间内完成,所以说实现异花授粉就非常困难,更何况一粒粒去进行人工授粉杂交了。不仅前人早就断言,水稻“花时短,异交结实率低,繁殖种子的障碍无法逾越”,而且国际上许多先后有此设想的研究人员都对此丧失了信心,放弃或中断了研究。正是在读书时养成的性格特点——坚韧不拔,使得袁隆平踏上了前人没走过的路,揭开了杂交水稻研究的序幕。

从1964年起,袁隆平开始着手杂交水稻的研究,在反复论证的基础上,他决定分三步进行研究:一是找到雄性不育的植株,再把它培育成雄性不育系,即通常所说的“母本”。二是再找到一种特殊的水稻品种作父本,用它给母本授粉,由此培育出全部保持雄性不育特性的植株,即保持系。有了保持系,不育系才能代代相传。三是还要找到一种稻种与保持系杂交,产生恢复生育能力(自花授粉的能力)的后代,形成恢复系,有了恢复系,就可以大量生产杂交种子供大田使用了。

完成这三步,袁隆平历尽了千辛万苦。

雜交水稻研究的起点,就是首先要在自然界中寻找水稻天然雄性不育株,作为培育不育系的试验材料。雄性不育株在自然界中很难找到,袁隆平开始头顶烈日,脚踩污泥,手持放大镜,像大海捞针般逐株逐穗寻觅那种神奇的“不育”穗株……从1964年6月到1965年7月,袁隆平逐穗检查了1.4万多株稻穗,发现了6株天然雄性不育株。但由于这些不育材料可能属于核不育遗传,而培育不出不育株和不育度都达100%的不育系。一年年过去了,袁隆平带着他的科研小组跑遍了大半个中国,研究的进展还是不很明显。

但无论如何,经过几年的潜心考察研究、艰苦试验和科学分析,1965年10月,袁隆平写出《水稻的雄性不孕性》一文,首次提出通过培育雄性不育系、保持系和恢复系的三系法培育杂交稻,以大幅度提高水稻产量。这是袁隆平研究杂交水稻的第一篇重要论文,但由于论文和当时的经典学说相背离,袁隆平又是没什么学术地位的年轻人,论文多次寄出后都石沉大海。后来,中国科学院1966年第4期的《科学通报》杂志发表了这篇文章。这一大胆论说犹如一声惊雷,震动整个农业界和科技界,并引起了国家科委的重视。1966年5月,国家科委开始支持袁隆平研究杂交水稻。杂交水稻研究迈出了坚实的第一步。

时任国家科委九局局长赵石英以科委九局名义致函湖南省科委与安江农校,支持袁隆平的水稻雄性不育研究活动,指出这项研究的意义重大,如果成功,将使水稻大幅度增产。

后来,袁隆平同时致力于耐盐碱水稻的研发时,也极其执着且自信满满,当其所率团队遇到困难士气低落时,他会组织技术小组座谈,指出有利优势、怎样弥补及调整方向。

袁隆平团队最早将耐盐碱水稻研究放在青岛和东营两个城市。“超优千号”是他亲自配置的组合,最初是作为高产攻关组合,综合性状比较好。没想到的是,在海水稻田上种植发现它也能够耐盐碱——他们在盐碱地上进行品种的筛选,“超优千号”作为试验品种,不但能够存活,而且成熟度高、产量高。

耐盐碱水稻的试验品种包括“超优千号”和其他一些代号品种,代号品种需要通过审定才能公布正式的名字,仍处于实验阶段,实验阶段又包括小实验、中实验、大实验。

2018年,袁隆平将目光投向高寒耐寒地区的耐盐碱水稻培育,因为中国盐碱地的面积很大,要真正“藏粮于地,藏粮于技”。内陆盐碱地主要分布在我国东北,例如吉林、内蒙古、辽宁等很多地方。相比山东、广东沿海地区的盐碱地,内陆盐碱地的特点是碱性更强,水稻养分吸收不足。他带领团队在内蒙古、吉林、黑龙江等地实验示范,例如在内蒙古等地都有组建分中心,他派团队专家定期去那里指导,协助当地平台搭建。

截至2019年9月,袁隆平“海水稻”团队在全国五大类盐碱地区建立8个“海水稻”试验种植基地,2019年种植各类品种的“海水稻”约2万亩。黑龙江省大庆地区种植的“海水稻”2018年测产,亩产可达500斤以上。目前,袁隆平团队已在全国签约600万亩盐碱地改造项目。2020年年底,山东耐盐水稻实现5‰盐度突破且亩产超450公斤,距离袁隆平“亿亩荒滩变良田”的梦想更近了一步。

以解决老百姓温饱和造福全人类为初心使命,以不屈不挠、再接再厉的自强不息精神为指引,袁隆平创造了非同一般的灿烂人生,实现从“种子”到“参天大树”的华丽转身。

如今,我国已迈入世界农业科技大国行列,三大主粮原生质体培养技术与国际先进水平同步。以袁隆平毕生研究的水稻来说,中国已成为水稻育种技术最先进的国家,种质资源最丰富,超级稻研究与新品种选育世界领先。中国是大米产量最高的国家,面积占全世界水稻面积的20%,产量占全世界大米总产的近40%。中国水稻地域和种类最为丰富,早中晚稻分明,籼粳糯稻齐全。袁隆平坚定了中国粮食安全的道路自信,即使面对国际粮食波动,中国人也最有底气。

不断创新与不懈奋斗

袁隆平一直认为,种子是农业的“芯片”,只有农业科学研究工作者“跳得更高”,国家粮食安全才会越牢。正是基于这样高瞻远瞩的认识,以袁隆平为代表的中国农业工作者和科技工作者自然秉持创新和奋斗精神,不断勇敢攀登科学的高峰。

袁隆平生前常跟人说起他的两个梦,其中一个是禾下乘凉梦。在梦里,水稻长得跟高粱一样高,穗子像扫把那么长,颗粒像花生米那么大,这显示了勇攀科技高峰的科学家精神。仅以一棵“野败”稻打开研究杂交水稻关键一环为例,即可明证他的这一精神品质。

“文化大革命”爆发后,动乱冲击各个领域,杂交水稻研究也遭到批判。袁隆平的试验钵被砸碎,他试验田里的全部秧苗被拔掉,扔到井里。三天后袁隆平才从井里找到漂浮着的五根秧苗。面对这样的打击,袁隆平坚定地说:“我搞科研为的是社会主义建设,要我放弃杂交水稻的研究绝对办不到!”袁隆平带领杂交水稻科研小组顶住干扰,锲而不舍地进行试验工作。

研究过程中最需要攻克的难关是:常规稻种因亲缘关系太近,杂交效果并不理想,必须从亲缘关系较远的野生稻身上寻找突破口。

功夫不负有心人。根据袁隆平“用远缘的野生稻与栽培稻进行杂交”的设想,终于在1970年11月,袁隆平的助手李必湖在海南岛的一片沼泽地发现了一株雄蕊花粉不育的野生稻,转育出来的三粒雄性不育种子被命名为“野败”,为“三系”配套打开了突破口。由此打开了研究杂交水稻最关键的一环。

“野败”不育株在生产上无直接利用价值,必须精心转育,才能把“野败”的不育基因转入栽培稻,进而培育出生产上需要的不育系。

袁隆平和他的助手们把“野败”种到了试验田里。他们像母亲呵护婴儿一样地照料它、观察它。到了开花授粉的时候,他们更是经常蹲在田里观察分析,以把握给每一朵花授粉的最佳时机。他们先后给花细心授粉后,又悉心“特保”——浇水、施肥、除草……第二年春,“野败”分蘖,他们又一枝一枝地分成了更多株……夏天,他们获得了极其珍贵的第一批少量“野败”种子,奠定“三系”选育成功的基础。

下一步,要把不育株變成“不育系”。这是胜利曙光在地平线上的初绽,也是需要投入更大力量和争取早出成果的时候,如果还是袁隆平等少数人搞,虽然可以一鸣惊人,独享成果,但将大大推迟时日;如果公开前一段的研究成果,就会有许多兄弟单位参加进来,胜利的成果也将是大家分享。随后,即1971年春,在湖南省委的领导下,成立由湖南省农科院、农学院、师范学院、黔阳农校和贺家山原种场组成的省杂交水稻研究协作组。

紧接着,袁隆平只想尽早育成杂交稻,尽早为国家生产出更多的大米,尽早让更多的人吃饱饭,却很少计较能否独享成果。于是,以袁隆平为代表的黔阳农校科研组把自己十多年研究的阶段性成果——他们最新发现的“野败”的珍贵材料、辛苦培育的“野败”种子无私地分送给了全国13个省市的20多个农业科研单位,开展协作攻关。广西农科所的张先程向他要一斤“不育系”种子,他慷慨地一下给了两斤,于是以海南岛袁隆平的育种地为大本营,江西萍乡农科所来了!广西农科院来了!福建农科院也来了!一下子集中了全国的十多个育种研究单位,展开了一场新的大战役,进一步开展以“野败”为主要材料的“三系”配套攻关会战,加快了“三系”配套进程。

1972年春,在国务院召开的全国农林科技座谈会上,杂交水稻被列为国家重点科研项目,由中国农林科学院和湖南省农科院主持,组织全国力量搞协作攻关。

袁隆平他们在寻找恢复系方面也取得了可喜的进展。袁隆平带领助手奋力攻关,终于在1972年成功培育出我国第一个在大面积生产上应用的水稻雄性不育系。1973年,他们又成功地筛选出恢复系,实现了三系配套。这年,在突破了“不育系”和“保持系”的基础上,张先程等在东南亚品种中找到了一批优势强、花药发达、花粉量大、恢复度在90%以上的“恢复系”。“三系”终于配套成功了。

1973年10月,在苏州召开的全国水稻科研会议上,袁隆平发表《利用“野败”选育“三系”的进展》一文,正式宣告中国籼型杂交水稻“三系”配套成功。

1974年,育成第一个杂交水稻强优组合南优2号。这年,湖南开始试种杂交水稻,亩产超过650公斤,充分显示了它的增产优势。

1975年,研制成功杂交水稻制种技术,试种面积达到5600亩,从而为大面积推广杂交水稻奠定基础。杂交水稻终于能应用于生产,迅速大面积地在全国推广,产生了巨大的效益。

1976年,一整套杂交水稻技术形成,并开始大规模投入生产。全国示范推广面积扩大到208万多亩,全部增产20%以上。

杂交水稻的推广种植,为我国粮食增产作出了巨大贡献。1976年全国粮食总产量达到28631万吨,比1965年增长47.2%。从1976年到1987年,中国的杂交水稻累计增产1亿吨以上,每年增产的稻谷可以养活6000多万人。我国可以自豪地宣布:用不足世界10%的耕地解决了占世界22%人口的粮食问题。

袁隆平成功了。他和助手发明的“籼型杂交水稻”不仅在很大程度上解决了中国人的吃饭问题,而且也被认为是解决下个世纪世界性饥饿问题的法宝。

尽管已经名满天下,但袁隆平仍然埋头于田畴,执着耕耘探索,直至生命的最后岁月,他依然坚持下田。“我带研究生有一个要求——你下不下田?你不下田我就不带。”在一档访谈节目里,袁隆平回忆说,年轻时他赤着脚下田,春天的稻田冰冷,还经常被蚂蟥咬,现在有套鞋,条件好多了。

袁隆平不停地追求高产、更高产和高品质、更高品质,从杂交稻到超级杂交稻到耐盐碱水稻,发起了一轮又一轮的攻关。

以袁隆平为代表的我国杂交水稻研发团队长期不懈奋斗,不断挖掘水稻高产的潜力,取得了举世瞩目的成就,为“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”和世界粮食生产发展作出了卓越贡献。几十年来,研发团队奔走在试验田和实验室,解决了杂交水稻育种的一系列关键性难题。1973年,实现了不育系、保持系和恢复系的“三系”配套育种;1989年,两系法杂交水稻育种获得成功;1997年,开启了第三代超级杂交水稻育种研究,兼顾了三系法和两系法育种的优点;2017年,创造了亩产1149.02公斤世界水稻单产的最高纪录。为助力国家水稻产业升级,满足人们对高品质稻米的需求,团队进一步确立培育“量质提升”稻种的攻关目标并取得了新的突破,培育的适宜盐碱地种植的“海水稻”试验品种已经适应了5%盐度的海水灌溉。

袁隆平这一生与水稻结缘,心心念念的梦想是“禾下乘凉”。现在杂交水稻已经推广到50多个国家和地区,在中国增产的稻谷每年可以多养活7000多万人口。袁隆平以行动向人们证明,每一步前进,都是创新的结果和奋斗的成果。这给我们以启迪,无论是农业还是工业,无论是科研还是生产,只要有这股干劲儿与精气神,我们的事业就一定能乘风破浪,“卡脖子”现象终将改变。

无私贡献与勇于担当

中国人民对人类命运共同体的贡献和担当精神,在袁隆平身上体现得尤为突出。

袁隆平的第二个梦是杂交稻走向世界、覆盖全球梦。世人皆知,他的杰出成就不仅属于中国,而且影响了世界。他让饥饿远离中国人,也造福世界上那些还吃不饱饭的人们。这种至高境界与巨大作为,得益于他所持有的那种造福全人类的宽广胸怀和战略眼光。

在他和助手发明的“籼型杂交水稻”之后,袁隆平的水稻田里不断种出了越来越高产的稻谷。

为此,1981年,袁隆平和籼型杂交水稻获国内第一个特等发明奖。1982年,袁隆平被聘为农牧渔业部技术顾问、全国杂交稻专家顾问组副组长。

1985年,袁隆平提出杂交水稻育种的战略设想,为杂交水稻的进一步发展指明了方向。1987年袁隆平任“863计划”两系杂交稻专题的责任专家,1995年研制成功两系杂交水稻,1997年提出超级杂交稻育种技术路线,2000年实现了农业部制定的中国超级稻育种的第一期目标,2004年提前一年实现了超级稻第二期目标。到2005年11月18日,湖南隆回县羊古坳乡袁隆平超级稻示范基地传出喜讯,100亩基地平均亩产达986.53公斤,创下了全国水稻单产新纪录。

袁隆平因此先后获得多个国际奖项,比如联合国知识产权组织“杰出发明家”金质奖、美国费因斯特基金会“拯救世界饥饿奖”、联合国粮农组织(FAO)“粮食安全保障奖”、日本“日经亚洲大奖”、以色列的“沃尔夫奖”等,并被国际水稻研究所誉为“杂交水稻之父”。国际上甚至有人认为,他的发明是继中国的四大发明之后的第五大发明,对世界文明作出了很大贡献。1997年,在墨西哥城,袁隆平获国际农作物杂种优势利用“杰出先驱科学家”奖。这个奖与他所获得的其他奖项比起来,“地位”并不显赫,可因为领奖的5位科学家里,有4位是美国人,只有袁隆平一个来自大洋彼岸。站在异国的领奖台上,他说那份荣誉属于祖国,他为祖国增添了光彩。2007年4月底,袁隆平在美国华盛顿正式就任美国科学院外籍院士。面对这些荣誉,他却说:“我们要从零开始,向新的目标前进。”

全世界有超过8亿饥饿人口,全球平均每天有两万多人死于饥饿,其中近一半是儿童。解决中国人吃饭问题的袁隆平将目光投向了全世界为饥饿所困的人。袁隆平不仅时刻守望着国人的“饭碗”,世界人民的“饭碗”也装进了袁隆平的心中。

1980年,杂交水稻作为我国出口的第一项农业专利技术转让美国,首次走出国门、在美国开花结果,引起国际社会的广泛关注。20世纪90年代初,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施。

多年来,作为水稻育种专家的杰出代表,袁隆平始终怀着“造福世界人民”的宽广胸襟,将全部精力倾注在杂交水稻事业上,他主持举办国际杂交水稻技术培训班50多期,培训来自亚、非、拉美30多个国家的2000多名学员,并多次到国外指导杂交水稻研究与生产。在袁隆平的倡导和建议下,“杂交水稻外交”正成为我国“走出去”战略的一项重要内容。

2004年,美國世界粮食奖基金会将农业界的最高荣誉“世界粮食奖”授予袁隆平,以奖励他在世界粮食安全和拯救饥饿方面作出的卓越贡献。袁隆平说:“杂交水稻成果不仅属于中国,也属于全世界!谁想种都可以,而且越多越好!”袁隆平再一次感动了世界。

袁隆平,一个破解美国经济学家莱斯特·R·布朗“21世纪谁来养活中国人”质疑的创新大师,一个守望世界“饭碗”安全的科学巨人,注定将被世界永久铭记。他把社会需要当作自己的理想追求。为了把杂交水稻研究成功,他从来不怕挫折,不畏艰难。正是这种社会发展和人类需要所产生的崇高原动力,使他走向成功。

如今,中国杂交稻在亚洲、非洲推广种植面积超过700万公顷,联合国粮农组织已将杂交水稻列为解决粮食短缺的首选技术。这不仅仅是中国水稻育种家的骄傲,更是中国对世界粮食安全所作的不可磨灭的贡献,蕴含着中国人胸怀天下的宽广胸襟与至高境界。

国士无双,风范永存。共和国和全人类永远铭记袁隆平!永远学习他脚踏实地的奋斗、敢为人先的创新、鞠躬尽瘁的坚守……我们理应从中汲取无穷的智慧和力量,也感受到极大的信心和担当。

责任编辑 / 马永义