秋收起义中毛泽东的决策智慧

李晓强 王诺倩 郭磊

毛泽东的革命生涯,是一部波澜壮阔的英雄史诗,每当站在历史的重要关头,他总是以超常的智慧,作出具有前瞻性、战略性的伟大决策,领导革命航船不断从胜利走向新的胜利。大革命失败后,中国共产党陷入严重危机,毛泽东在中国革命的至暗时刻领导秋收起义,用“枪杆子”反抗国民党反动派的统治,受挫后及时转换思维,探索出“农村包围城市,武装夺取政权”的正确道路,展现了他的远大视野、果敢坚毅和卓越智慧。

把握重点抓军事

1927年8月7日,中共中央在汉口召开紧急会议(即八七会议)。在这次会议上,毛泽东提出“以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的”。那么为什么他会提出这一著名论断呢?

这是用革命者的鲜血和生命换来的结论。1927年4月12日,以蒋介石为首的国民党新右派在上海发动突然袭击,大肆屠杀共产党人及革命群众,四一二反革命政变爆发。7月15日,汪精卫集团在武汉宣布“分共”,各地新旧军阀纷纷屠杀和驱逐共产党人。据不完全统计,从1927年3月到1928年6月,被杀害的共产党员和革命群众达31万多人。残酷的事实告诉我们,军事武装是关系到革命成败的一个大问题,农民武装队伍就算人数再多,也敌不过正规的反动军队。所以在领导秋收起义的过程中,毛泽东紧紧抓住这个关键点,提出“现在应以百分之六十的精力注意军事运动”。当时能够参加起义的主要有平江、浏阳、安源等地的工农武装,但是缺乏正规军。于是毛泽东就写信给党中央希望能调派两个团来协助湖南的秋收起义,可那时南昌起义部队已经南下广东,这一要求没有实现。当了解到修水有一支正规革命武装即卢德铭带领的警卫团因为没有赶上南昌起义,仍滞留在那一带时,毛泽东立即决定联合警卫团共同起义。后来,这支部队被改编为工农革命军第一军第一师第一团,成为秋收起义的主力之一。

事实证明,毛泽东在这个问题上极有远见。大革命失败的原因是多方面的,而缺乏自己的军事武装则是要害之一,正因为在决策中把握住了创建革命武装这项重点工作,特别是把警卫团纳入起义部队的关键决定,使秋收起义部队虽然攻打长沙失利,但以警卫团为骨干力量的起义军不仅没有就此溃散,还成了后来建立井冈山革命根据地的中坚力量,我们党的革命前途开始了从大革命失败到土地革命兴起的历史性转变。

量力而行搞暴动

在八七会议上,中共中央还制定了武装反抗国民党反动派的总方针,把举行秋收起义作为当时党的主要任务之一。会后,中共中央派毛泽东改组湖南省委,领导秋收起义,并作出具体指示,划分了4个区域:湘东以长沙为中心,湘南以衡阳为中心,湘西以常德为中心,在西南之间的要冲则是宝庆,力争通过举行湖南全省暴动来取得政权。

可是,实际上湘赣边界秋收起义的暴动范围并不像中央所指示的那样,而是以长沙为中心,包括湘潭、宁乡、醴陵、浏阳、平江、岳州以及安源等县。那为什么本应在湖南全省燃起的战火最终却缩小了范围呢?

据当时任湖南省委书记的彭公达回忆说:“缩小范围的暴动计划,泽东持之最坚。”8月下旬,湖南省委会议召开,顶着争议与质疑,毛泽东坚决主张缩小暴动范围,他强调“搞暴动必须从实际出发,要量力而行”。因为当时的外部局势已经发生了变化,许克祥叛变后,逃亡湘南投靠了粤军李济深部,正在河南指挥北伐的唐生智命令在湖南的军队南下围剿。那原定作为起义中心区域之一的湘南在事实上就已被隔绝,要再想各处联合同时起义已经是不可能的事情。并且,从当时党的力量、农民的力量、武装的力量以及经济力量等多方面综合考量,也只能是制造湘东各县的暴动。

正是因为毛泽东实事求是缩小暴动范围的英明决策,在敌我力量悬殊的背景下,没有贸然发动全省暴动,避免了起义部队可能导致的重大牺牲或损失。

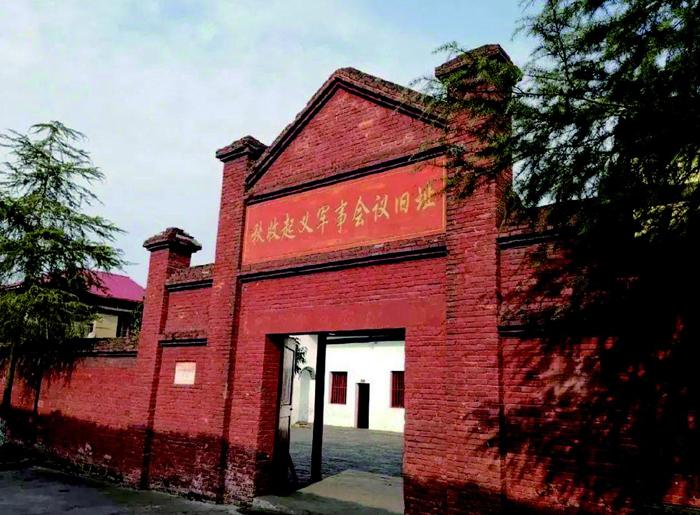

预设结果留退路

在湖南省委会议结束后,毛泽东告别妻儿,从长沙赶往安源张家湾村。1927年9月初,他在这里主持召开了部署湘赣边界秋收起义的军事会议,同各起义地区的负责人讨论暴动事宜。会议除了确定暴动日期以及部队的建制和名称等内容外,还确定了军事行动和民众暴动计划,并决定“无论如何不能放弃萍(乡)安(源),使敌人断绝我们的退路”。彭公达给中央的报告中提到,9月5日他曾收到毛泽东从安源的来信说,万一部队遭受挫折,预定的退却地点是萍乡。可以看出,当时预想到最好的结果就是分三路成功攻克长沙,建立起工农政权;最坏的情况则是退却萍乡,保存实力。这实际上就是一种底线思维,凡事从最坏处准备,努力争取最好的结果。正如毛泽东后来所说,“要在最坏的可能性上建立我们的政策”。那“最坏的可能”发生了吗?

9月9日,起义按预定计划爆发,部队分三路向长沙进发,可三路起义部队居然全部受挫:师部和第一团在金坪遭叛军袭击;第二团在浏阳被敌包围,死伤惨重;而第三团在东门市也遭到敌人的袭击,只能设法撤退。这时,“无论如何不能放弃萍(乡)安(源)”的决策对于在暴动形势极为不利的情况下作战略性退却无疑起到了重大作用。

9月21日部队离开文家市,就准备按照计划经过萍乡县城及安源向湘南前进,不料22日到上栗县时发现县城有重兵把守,于是避开敌军,沿着芦溪、莲花前进,在莲花收到江西省委的密信说“宁冈县有我们的武装”后决定引兵井冈。方向决定道路,道路决定命运。正因为预想了最坏的情况,做好了退却的准备,并选择了正确的退却方向,星星之火才得以保存。

调查研究上井冈

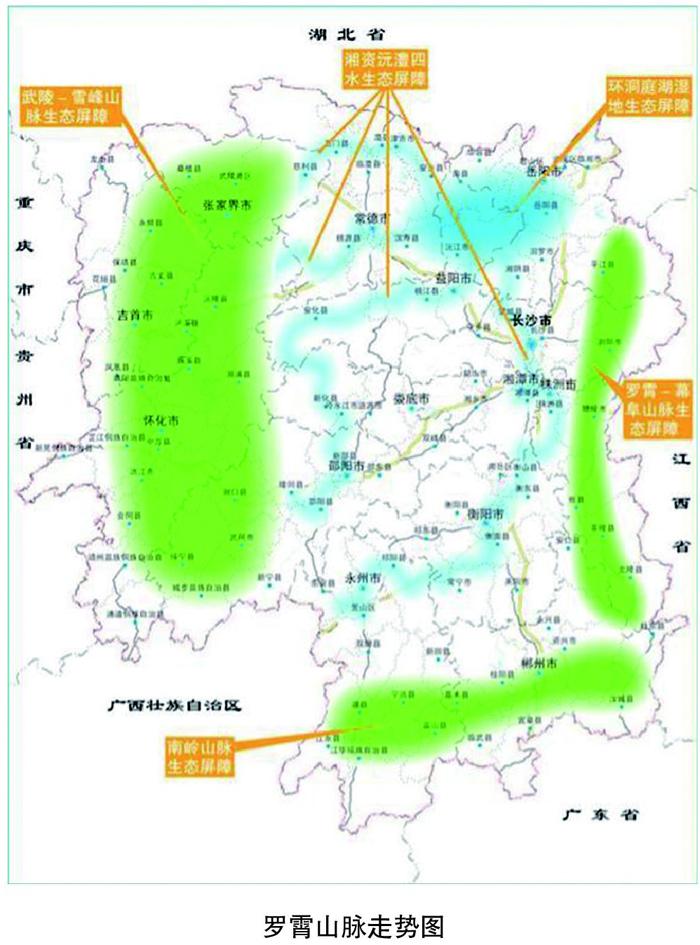

1927年9月27日,部队从莲花出发,朝着地图上这个像远山青黛一样的地方——罗霄山脉方向前进。毛泽东要转变其他同志攻打大城市的教条思想,转向农村,这需要很大的勇气。而判断究竟在何处建立根据地,则需要很大的智慧。南下的过程中,毛泽东一直在思考着部队的落脚点问题,无疑井冈山有很好的地理条件,这里地势险要,远离大城市,并且在湘南可以与南昌起义后南下广东的部队靠拢。所以究竟以井冈山还是湘南为落脚点,毛泽东一时还不能下定论,有待进一步调查研究。

10月上旬,部队到达井冈山北麓的茅坪,安置好伤病员后,毛泽东命令部队继续南下,到湖南南部去,一方面领导广大群众打土豪,另一方面了解南昌起义部队的消息。他由于脚伤就没有随部队南下,而是趁着在茅坪养伤的日子,对井冈山地区的地理环境和人员情况进行详细周密的考察,将罗霄山脉的各段进行比较,认为北段地势不如中段,且太接近大城市;南段的群众基础不如中段,在政治上对湘赣两省的影响也小些,经过分析,确实是罗霄山脉中段最有利于进行武装割据。

脚伤痊愈后,毛泽东便下山追赶南下的部队,10月13日,随部队到达湘南酃县的水口。在指挥部队作战的同时,他继续进行调查研究,了解罗霄山脉中段周围各县的敌情、阶级状况、土地占有情况等。当从报纸上看到南昌起义部队在广东潮汕地区失败的消息后,毛泽东明白在湘南立足和广东的部队相呼应的设想已经无法实现,于是果断放弃了退往湘南的想法,坚定了在罗霄山脉中段建立革命根据地的主张。

1927年10月27日,毛澤东率部队正式进驻井冈山上最大的村镇——茨坪,开始创建以宁冈为大本营的井冈山革命根据地。

其实毛泽东一开始也并没有确定在井冈山建立根据地的计划,正是通过充分的调查研究,不断总结经验,才最终确定以井冈山为农村革命根据地,点燃中国革命的星星之火,开辟了“农村包围城市,武装夺取政权”具有中国特色的革命道路,中国革命从这里开始一步一步走向胜利。之后还在这里孕育了井冈山精神,激励着中华无数英雄儿女前赴后继,为中国革命事业抛头颅、洒热血。

责任编辑 / 程芳池