南宋饮食文化对陶瓷餐食具的影响

占佳秀

景德镇陶瓷大学 江西景德镇 333000

引 言

宋代处于历史文化进程和地域文化传播的转折时期,南北文化相互交流融合。南宋时期,宋室南迁使得北方的饮食文化也顺势南下,其中以汴京(今河南开封)的影响最为突出。中原人大量涌入,北方的饮食文化也随之南下,尤其是汴京的饮食风俗对临安(今浙江杭州)产生了极大的影响。临安人口结构受到中原人迁入的影响,社会结构和饮食习俗也产生了相应的改变。汴京的饮食文化由此改变着临安人原本的饮食习俗。同时出于对正统文化的崇拜,南方人乐于接受和效仿北方文化和习俗,这也造就了南宋临安饮食业发达,也为南宋龙泉青瓷走向鼎盛创造了条件。

一、宋人饮食文化

(一)宋人饮食结构

宋人餐食结构可分为主食和副食两大类,主食相对比较简单,主要以米、面等为主,副食则以蔬菜、鱼肉、汤羹、果品等为代表。其中,南宋临安人偏爱以粒食为主、面食为辅。

在主食方面,自隋唐以后,稻米便取代了粟麦,在南方主食队列里占有一席之地。北方人南下,南宋临安集聚了大批中原人,饮食市场受中原人影响,酒楼食肆繁荣,甚至于面食种类不下汴京。《梦粱录·面食店》中就介绍了,南宋以后,南北饮食差异逐渐缩小的情况:“向者汴京开南食面店、川饭分茶,以备江南往来士夫,谓其不便北食故耳。南渡以来,凡二百年,水土既惯,饮食混淆,无南北之分矣。[1]”至此,基本上形成了以米面为主食南北食品并存的饮食格局。一方面是南方人在接受麦子的同时,也渐渐接受了北方人的面食习惯;另一方面更重要的原因是,北方中原人的迁入,重塑了临安地区的饮食结构,从而增加了临安地区对面食的需求。

在副食方面,品种反复多样,主要有蔬菜、鱼肉、果品等,尤其以蔬菜在宋人的饮食结构中的地位最具代表性。蔬菜种类继唐以后变化并不大,就园蔬种类而言,宋代好比一个巩固期。宋时,主要就蔬菜栽培技术和蔬菜的生产专业化、市场化程度方面进行了很大的发展。宋代促成栽培较唐代更为普及,促成栽培蔬菜开始从帝王贵胄之府走向平民百姓之家,由众多菜圃所组成的蔬菜生产基地开始形成。除社会发展的客观因素外,还有宋人对食物搭配的合理性和养生学的重视,正是这些主观认知的提升加上社会成产技术的发展,共同促近了宋代蔬菜种植业的新发展。宋代蔬菜的种植面积已大大超过唐代,宋人孟元老亦有“大抵都城左近,皆是园圃,百里之内,并无闲地”[2]之言。蔬菜的发展对宋人饮食结构产生了至上而下的影响,一方面使上层官僚贵族食肉为主的饮食结构发生改变,另一方面也丰富了下层百姓以蔬菜粗粮为主的饮食选择。

(二)宋人饮食特点

从现存菜谱来看,宋人饮食结构特点可以归总为以下几个方面:第一,羹汤较多。据初步统计,仅《梦粱录》、《都城纪胜》等书所载,羹类菜肴就多达六十多种;《梦粱录》所列的二百四十三种菜肴中,羹汤类达二十四种,约占十分之一。第二,水产菜增多。据《梦粱录》所列,鱼虾类的水产菜有一百一十二种。蟹类菜肴就有糟蟹、五味酒酱蟹、炒蟹、洗手蟹等十多种。还出现《蟹略》(高似孙撰)《蟹谱》(傅肱撰)等专门介绍蟹的种类和制作方法的书籍。鱼虾菜肴更多,主要有蒸鲋鱼、鲈鱼脍、鲤鱼脍、鲫鱼脍、赤鱼分明、姜燥子赤鱼等。第三,素食菜增多。宋时出现了专营素食的素菜馆和素面店。素食风气的养成,很大程度上是受到了佛教继唐宋后持续扩大的影响。两宋素食发展的一个重要特点是用面粉为原料仿制各种肉类菜肴,又称“以素托荤”,如假炙鸭、假羊事件、假牛冻等,又有三鲜面、卷鱼面、笋辣面等,面条是素食发展到巅峰的产物。第四,琳琅满目的糕饼面点。两宋时制作技艺日益精致,馄饨、饺子、馒头、包子等面制品,以及糕糍、粽子、麻团等米制品均出现在当时。[3]在面点的制作上比较注重口味上的丰富,不仅有甜咸口味之分,还有多种调料配制的混合口味。第五,则是冷盘菜的增多。宋代的冷盘菜肴主要可分为脯腊、冷冻和生食鱼脍三类。脍是生食的鱼片,在宋代(尤其是南宋)东南沿海居民中十分流行,食用时蘸葱丝酒醋、胡椒、姜、芥末等调料,即可供食。

二、宋代文人士大夫的饮食观

南宋时,宋室南迁以致北方人口大批涌入南方,多以社会上层官僚贵族、士大夫知识分子以及工商业富人为主。官僚贵族的饮食多以“奢靡”著称,但也不能一概而论,以文人作为推动社会文化的代表,士大夫阶层在饮食生活上发生了分裂,一部分士大夫阶层在饮食上依旧穷奢极欲,而另一部分开明的文人在追求享受的同时,更追求养生和精神文化生活,所以他们在饮食上开始提倡简朴。

宋代的贵族、官僚士大夫阶层的饮食,多以侈靡为尚。宋代司膳内人所撰的《玉食批》一书,就充分反映了宫廷穷奢极欲的饮食生活。司马光说:“宗戚贵臣之家,第宅园圃,服食器用,往往穷天下之珍怪,极一时之鲜明。惟意所欲,无复分限。以豪华相尚,以俭陋相訾。愈厌而好新,月异而岁殊。”[4]如宗室燕王之子华元郡王允良便“酣饮终日”[5]。真宗时,宰相吕蒙正喜食鸡舌汤,每朝必用,以至鸡毛堆积成山。[6]

宋朝重文轻武,文官崛起,庞大的士大夫阶层为宋明理学兴盛奠定了群众基础。也正是在这种理学和禅宗思想的影响下,宋人审美更趋于追求内敛、素简、精神层面的雅美。有人说,宋朝是士大夫的黄金时代,他们浪漫洒脱,直言不讳地崇尚“美食”,与前人不同,从前的文人讲究吃,但“君子远庖厨”,而宋代文人士大夫对“近庖厨”却是乐此不疲。苏东坡的《食猪肉诗》就是这种观点的代表作,以致今天,在苏东坡的故乡四川、湖北黄州及其任刺史的浙江杭州都在争名“东坡肉”的首创权。

三、南宋饮食文化对饮食器具的影响

宋代上层贵族不仅对食味讲究食材的珍贵奢靡,对食色艺术也同样追求。宋时整个社会都崇尚艺术的社会风气和氛围。官僚贵族的奢侈精贵,文人意趣的素静雅致,民间美学的风趣洒脱。正是在这种不同艺术特色百花齐放、相互影响融合的共同作用下,促使着宋代瓷质餐食器具不断地创新。清代著名诗人、美食家袁枚曾叹道:“古诗云‘美食不如美器’,斯语是也。”并说,“煎炒宜盘,汤羹宜碗,参错其间,方觉生色”。精美的佳肴配以精致的器具,足以见得“美食”与“美器”相辅相成的唇齿关系。

(一)饮食文化与器物形制搭配出新

食具类中,碗自古以来都占据重要地位,与现代相比,形制变化不大,以大口、深腹、平底、圈底、真假圈足最为常见。根据功用,碗大致可分为饭碗、菜碗、汤碗、茶碗、果碗等;餐用碗具与饮用碗具由于形制相似,器皿定义边界并没有统一的划分界定,以致于杯、盏与碗名称常被混淆。根据现有资料统计,斗笠盏的口径、足径、足高、通高四者尺寸比约为11.74:2.88:0.76:4.39(cm),圈足杯的口径、足径、足高、通高四者尺寸比约为9.45:3.73:1.15:5.01(cm),圆口圈足碗的口径、足径、足高、通高四者尺寸比约为12.01:4.43:1.03:4.51(cm)[7]。由此不难看出,相近规格的器皿中,碗口径相对最大,盏的口径其次,盏的口径大于杯而小于碗,以杯的口径最小。目前这些数据在一定程度上能够代表学界普遍的认可。每个时代的餐食器以器皿底足的特征变化最为明显,底足形制从汉至隋代的平底、假圈足,唐代的平底和壁形底,至五代两宋以后的多圈足。宋代碗的造型更趋丰富多样,也正是因为因为宋人尚雅,加上对精致饮食的追求,所以碗的形制也较前代更加精致,造型款式也更加繁复,仅口沿的造型就有直口、微侈口、侈口、敞口、敛口、圆口、曲口、葵瓣口,以及与之相对应的翻沿、包沿、折沿等;腹部的变化又可分为浅腹、深腹、弧腹、圆鼓腹、折腹数种,其中,弧腹配以瓜棱式出筋装饰的瓜棱式器皿可以说是宋时最具代表的器型,瓜棱式造型也是在吸纳前代金银器皿造型的基础上发展而来的。

盘类,笔者将其归类为副食器,主要用于盛装菜肴,其中象形盘可以说是宋时最具时代特点的一种盘制。象形盘的兴起,主要缘于宋人喜食水产以及流行“以素托荤”的饮食习惯。此类盘制器皿主要以模仿自然动植物形态为基础,一般常有叶片形、花朵形、瓜形、贝壳形、鱼形等。如鱼蟹等菜肴采用鱼形、蟹形盘制进行盛装,在盛装的过程中,美食美器相辅相成,相互衬托[ 穆艳霞编著.饮膳肴馔 中华饮食文化大观[8]。

(二)饮食文化与器物色泽搭配出新

两宋时期,受文人士大夫忌俗尚雅风气影响,相比起唐代陶瓷釉色的活泼多彩,宋代瓷器更偏爱单一釉色的运用。宋瓷釉色追求的是幽静、雅致的视觉效果。宋时单色釉瓷器品类较为多样,如北宋汝瓷“雨过天晴云破处,千峰碧波翠色来”的天青色;景德镇影青瓷的“色白花青”;龙泉青瓷的粉青釉、梅子青釉等种类。本文将这类陶瓷餐食具归类为单色釉餐食具,此类餐食具在餐食上主要用于烘托菜品,通过餐具的色泽来衬托菜品,达到辅助菜品艺术表达的效果,如用蓝色釉盘盛装“鸡丝银针”,或用红色釉盘盛装“西柠软煎鸡”。宋人喜爱素净的青瓷、青白瓷,或许也正是因为宋人喜食汤羹,想要更好地衬托汤羹原滋原味的汤色,故而用素净的白瓷或青白瓷来进行盛装,以衬托汤汁的本色本味,也符合宋代文人崇尚简朴、素雅的饮食态度。后至南宋龙泉青瓷发展至鼎盛,或许也是因为宋人审美追求瓷器“素雅简净”、“温润如玉”的质感,南宋中晚期青瓷薄胎厚釉的特点开始显现。

(三)饮食习惯与器物形制搭配出新器物色泽搭配出新

要说南宋饮食文化对饮食器具的影响,饮食坐姿的改变也是不容忽视的因素之一。相比起宋之前跪坐、盘腿坐的习惯,宋以后饮食坐姿日益统一,垂足坐成为宋代标准的饮食坐姿。“毫无疑问的,宋代的坐礼本质上发生了转变,宋人己经从席子移到椅子上了”[9]。有证可考的,在诸多宋代传世的绘画作品和墓室壁画中都能看到相关绘画记载,由此可知垂足坐已发展成为宋代最为普及的饮食坐姿。坐姿的改变归根结底还是因为宋时家具高度的增高,前代相对低矮的食床或案几普遍被高足桌椅取代。相对应的碗类餐食具置于桌面时,就需要更外敞的口腹来适应人们视线被抬高而带来的不便。至此,南宋时口腹向外斜出、壁形底的撇口开始流行,碗的高度大大降低,而且为了保持挺拔感,碗腹部形成了较均匀的微型曲线,以保持视觉的实用之感[10]。

四、结语

总体来说,南宋时期由于南北方饮食文化的融合,饮食结构日趋丰富;加上文人士大夫阶层对食色艺术的追求,在提高食色品味的基础上,也促使了陶瓷餐食具形制的更进。这一时期更加注重美食美器的品质与格调,讲究器物与食物相辅相成、相互衬托的一致的美。也正是因为诸如饮食文化、饮食习惯上的变迁和宋人对食色品质的追求,陶瓷餐食器才会进一步发展演进成圈足向细而矮靠拢,口腹外撇,高度大大降低,腹部形成了较均匀的微型曲线,以及薄胎厚釉等特点。

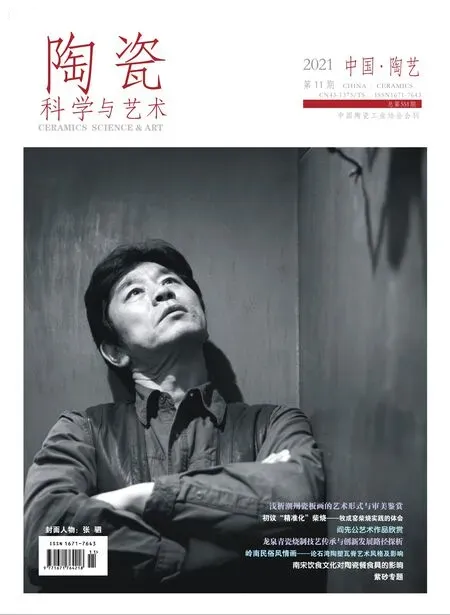

——士大夫的精神世界