瑞士摄影家博萨德及其有关1938 年抗战的照片

文|李雪涛

内容提要:作为现代新闻摄影先驱的博萨德,在1920 年代末以来,以其来自亚洲的报道,在德语世界赢得了数以百万计的读者。自1931 年博萨德开始专注于报道中国,1938 年他在武汉全面报道了中国抗战的情况。本文分为十个部分,对博萨德对武汉会战的照片和报道进行了梳理,除了在正面战场的国民党军外,他同样报道了在延安的毛泽东和红军部队,同时也对照片中涉及到的185 师的事迹进行了钩沉。正是基于博萨德在新闻报道界的良好声誉,他以多元的视角对抗日战争的报道,改变了当时欧美对东亚战场的漠视,中国人民的抗争镜头逐渐为英语和德语世界的读者所接受。这些反映当时中国的影像资料,时至今日依然具有历史现实意义和政治影响力。

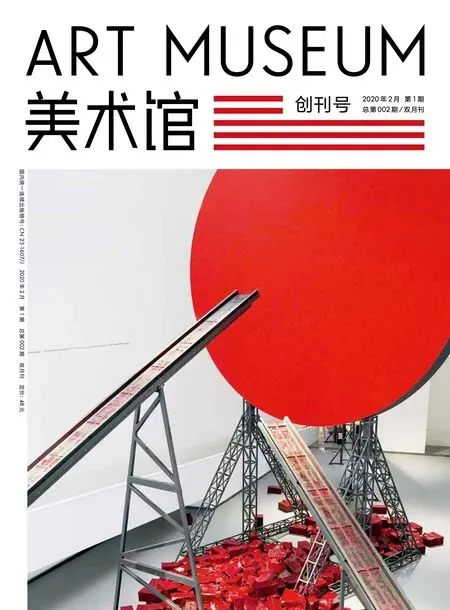

2019 年10 月底在清华大学艺术博物馆举办了题为“瓦尔特 · 博萨德与罗伯特 · 卡帕在中国”(Walter Bosshard/Robert Capa:The Race For China)的展览,受影像史专家曾璜先生的邀请,我参加了开幕研讨会,有幸听到了策展人彼得 · 普夫伦德(Peter Pfrunder)和辛西娅 · 杨(Cynthia Young)有关博萨德和卡帕的报告,给我很大的启发。其实在此之前,我完全不了解这两位大摄影师的成就。

研讨会后,我跟随大家一起饶有兴致地参观了这两位著名摄影师的作品:有关全面抗战时期中国人民的生活、战士在前线的战斗情景等,来自瑞士的摄影师瓦尔特 · 博萨德(Walter Bosshard, 1892-1975)的作品更吸引我,这些照片为今天中国学者研究当年那段令人震撼的历史留下了异常珍贵的历史瞬间。这些照片与我们惯常从教科书中获得的历史记忆有很多不同,它们完全不是宏大叙事下的二元对立历史观的定影,而是一个个事件中的鲜活历史。其中的一些特写镜头的立体生活场景,让我们见识到了一个不一样的抗战史。博萨德的摄影作品在1920 年代末对插图杂志的风格起到了特别重要的作用,他本人也因为使用徕卡135 胶片捕捉到了大量包括中国在内的世界影像,而被奉为现代新闻摄影的先驱。

瑞士著名作家、记者胡戈 · 吕彻尔(Hugo Loetscher, 1929-2009)对博萨德的成就予以了很高的评价,他指出:他(指博萨德————引者)有关甘地和毛泽东、中日战争的图片报道,或者他到西藏、新疆以及内蒙古的探险,这一系列令人瞩目的报道,早在1930 年左右就引起了全世界的关注。而在第二次世界大战期间,他作为《新苏黎世报》(NZZ)的记者一直在追踪着同盟国的战争事件进行报道。1. Peter Pfrunder, Verena Münzer und Annemarie Hürlimann, Fernsicht. Walter Bosshard - ein Pionier des modernen Photojournalismus. Reihe, Schweizer Photographie. Bern: Benteli 1997. Aus dem Vorwort von Hugo Loetscher.可见,中国并非博萨德唯一的目的地,他对中国的关注其实是他对东亚乃至整个亚洲关注的一部分。

一、博萨德生平述略

博萨德于1892 年生于瑞士里希特斯维尔(Richterswil)附近的一个名为萨姆斯塔戈恩(Samstagern)的农庄。他早年便显示出艺术天赋,曾在作为艺术之都的苏黎世和佛罗伦萨学习了教育学和艺术史,后来他自学了摄影,这也成为了他一生的事业。博萨德从小就对异域充满了好奇。作为农民的儿子,博萨德在第一次世界大战结束后的1919 年,来到了对他来讲完全陌生的亚洲世界:他去了苏门答腊担任种植园的管理员,然后到远东贩卖宝石,到中国作摄影记者……一直到35 年后的1953 年博萨德才再次踏上自己家乡的土地。

对博萨德来讲作为新闻摄影记者的里程碑是他于1927-1928 年参加了由艾米尔 · 特林克勒(Emil Trinkler, 1896-1931)带队的德国中亚考察队,前往克什米尔和新疆的塔克拉玛干沙漠进行探险。当时他被聘为探险队技术部门的负责人,当然他的工作也包括用照相机记录探险队的活动。其后他将这一段经历写入了他的著作《穿越西藏和土耳其斯坦》(1930),2. Walter Bosshard, Durch Tibet und Turkestan. Reisen im unberührten Asien. Stuttgart: Verlag von Strecker und Schröder, 1930. 这本书的副标题是“在亚洲处女地的旅行”(Reisen im unberührten Asien)。书中记述了博萨德从印度出发,穿越喜马拉雅山脉的山口,穿越克什米尔,然后到达“喇嘛之地”的西藏。其后他途径塔克拉玛干沙漠到达和田(Khotan)。他的旅程还包括跟吉尔吉斯的牧民在帕米尔地区的一次旅行,他还在喀什(Kashgar)呆了三个月。其后他前往俄国的亚洲地区,最后到达莫斯科,在那里待了三个星期后,返回欧洲。书中收录了100 多张异常珍贵的照片,其中有两张是上了色的彩色照片:位于新疆境内的在青藏高原上海拔达5200 米的萨利吉勤干南库勤(Der Sirigh-Jilganang, 34.73N, 79.67E)湖,以及吉尔吉斯斯坦人的帐篷。这其中鲜为人知的图片报道使他在国际上获得了声誉。期间他还在业界非常有声望的《国家地理杂志》(National Geographic Magazine)上发表了长达5 页的报道。从此,博萨德逐渐发现了自己对探险和旅行的兴趣。博萨德具有一种可以迅速与他人进行交往的天赋,这种近乎外交能力的才干,也在一定程度上成就了他的新闻摄影事业。在这段时期的摄影作品中,他开创了摄影新闻报道的形式。他从远方发来的具有异国情调的照片在当时备受追捧,为他后来的职业生涯奠定了基础,他因此成为了多家不同图片杂志,如《柏林画报》(Berliner Illustrirte Zeitung)、《慕尼黑画报》(Münchner Illustrierte Presse)等的特约记者。

1929 年,穆 罕 默 德 · 纳 迪 尔(Mohammed Nadir, 1883-1933)被加冕为阿富汗的新国王,当时仅有三位外国记者被允许参加这一登基仪式和庆典活动,他们是美国记者威廉 · 希尔(William L. Shirer, 1904-1993)、奥地利记者哈拉尔德 · 莱兴珀格(Harald Lechenperg, 1904-1994)和博萨德。对纳迪尔登基仪式的报道,使博萨德名声大噪。1930 年,他被德意志摄影家协会(Deutscher Photodienst, Dephot)派往印度8 个月,采访甘地的非暴力不合作运动。在那里他成功地拍摄了一系列圣雄甘地(Mahatma Gandhi, 1869-1948)的私人生活照片。这些公众很难见到的图片报道引起了极大的轰动。其后他出版了《印度在战斗着!》(1931)一书。3. Walter Bosshard, Indien kämpft! Das Buch der indischen Welt von heute. Stuttgart : Strecker und Schröder, 1931. 这本书的副标题为“今日印度世界之书”(Das Buch der indischen Welt von heute)。这部290 页的有关印度的著作,除了文字之外还包括了68 张照片。

① 1934-1936 年在内蒙古考察时,博萨德在 蒙古包前读《柏林画报》的留影。 (© Fotostiftung Schweiz)

② 《柏林画报》的总编辑福尔特 · 查弗兰斯 基(Kurt Szafranski)为博萨德在中国工作 便利而写的推荐信的中文译文,约1932 年。 (李雪涛摄)

在成功地报道了印度之后,博萨德重又回到了东南亚,但此次不再是去管理苏门答腊的植物园或贩卖珠宝了,而是希望能够运用自己的一技之长,从新闻摄影记者的角度来报道东南半岛的政局:他从暹罗、柬埔寨、缅甸掸邦、湄公河上游地区、法占的老挝和越南向德语世界寄回相关的图片报道。而期间东亚形式的变化,特别是日本的崛起和中国的内忧外患,让他敏锐地感到中国将成为世界新闻报道的中心。1931年,博萨德在南京与蒋介石见面。同年,他为《柏林画报》拍摄了齐柏林飞艇(Graf Zeppelin)飞跃极地的图片报道,当时他作为唯一的摄影记者在飞艇上拍了照片。他在甘地日常生活中捕捉到的私密镜头,以及齐柏林飞过北极的照片,让博萨德成为了时代的英雄和摄影界的“明星”。他在之后写给亲戚的信中说:“在柏林的人们对此兴奋不已,我也收到很多信件,特别是女士们的信,她们想要得到我签名的照片。”4. Peter Pfunder, "Zwischen den Fronten", in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 5.

1932 年,博萨德前往新加坡、曼谷、菲律宾和日本。1933 年,他记录了九一八事变,并从上海对这一事变作了报道。同年他作为摄影师参加了德国科科诺尔(青海湖)地理探险队(Kokonor-Expedition)。之后,博萨德在北京担任记者,一直到1939 年为止,这期间他主要为欧美多家报社工作,早期他是德国柏林的乌尔施坦因出版社(Ullstein-Presse)的特派记者,迫于纳粹的压力,1934 年这一犹太出版商将其企业以远低于市价的价格抛售。1937 年,“乌尔施坦因出版社”更名为“德意志出版社”(Deutscher Verlag)。其后,博萨德逐渐远离由纳粹操纵的德国报刊,开始为美国的通讯社“黑星”(Black Star)工作,他的报道被卖给《生活》(Life)周刊、英国的《图片邮报》(Picture Post),这些英美的媒体更符合博萨德的政治立场。1934 年3 月,他亲历了“满洲国”皇帝溥仪的登基仪式,1934-1936 年他游历了包括内蒙古在内的中国很多地区。1937 年七七事变之后,博萨德拍摄了一系列有关中国抗日战争的照片,1938 年博萨德成功到达了延安,在那里拍摄了备受世人关注的毛泽东的照片,并且做了相关的报道。

1939 年,博萨德成为了《新苏黎世报》的驻外记者,工作的重心转移到了新闻报道,摄影的机会并不多。期间,他报道过波兰、希腊、伊拉克和伊朗的战争。从1942 年到1945 年,他常驻在华盛顿,并担任敦巴顿橡树会议、雅尔塔会议和联合国初建时期的观察员。由于对中国的向往,1946 年博萨德再次来到了北京,一直到1949 年才离开。在战乱中,他丢失了很多珍贵的摄影作品。从1949 年到1953 年,他在中东担任通讯员。

哪里有战争,哪里就有博萨德的身影。1953 年在朝鲜半岛报道中国与联合国的谈判时受伤,从而结束了他作为新闻记者的职业生涯。他退休后住在西班牙的托雷莫里诺斯(Torremolinos)和隆达(Ronda),直到他在83 岁生日后不久去世。

博萨德去世后,他的教子和继承人保罗 · 霍福尔(Paul Hofer, 1909-1995)将他的全部遗物捐赠给了苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich)的当代历史档案馆(Archiv für Zeitgeschichte, AfZ)。遗物中有日记类的记录和文章集,其中包括博萨德1939-1956 年间给《新苏黎世报》撰写的几乎所有报道,以及他撰述的著作的基本文献和手稿,以及25,000 张正反片、幻灯片、玻璃板、大规格的影集和电影片。“瑞士摄影基金会”(Fotostiftung Schweiz)与当代历史档案馆共同承担了一项由瑞士国家科学基金会(Schweizerische Nationalfonds)资助的项目,将现有的大部分的反片收藏及补充材料进行分类整理,列出了这两个收藏的完整清单,出版了《远眺:现代新闻摄影的先驱——瓦尔特 · 博萨德》(Fernsicht. Walter Bosshard - ein Pionier des modernen Photojournalismus),并于1997/1998 年在苏黎世艺术博物馆(Kunsthaus Zürich)成功举办了一场展览。5. 2018 年4 月10 日-8 月5 日在香港大学美术博物馆(University Museum and Art Gallery)举办了题为“博萨德在中国:记录一九三零年代的社会变迁”(Bosshard in China: Documenting Social Change in the 1930s)的展览,出版了同一题目的中英文展览目录《博薩特在中國》(Florian Knothe, Peter Pfrunder, Bosshard in China. Documenting Social Changes in the 1930s. 譯者: Kikki Lam 林嘉琪 / Guo Yufei 郭雨菲HK: University Museum and Art Gallery 香港大學美術博物館,2018;博萨德与罗伯特 · 卡帕(Robert Capa, 1913-1954)的摄影展也于2019 年10 月29 日至2020 年5 月3 日在清华大学艺术博物馆展出,此次展览的题目为“瓦尔特 · 博萨德与罗伯特 · 卡帕在中国”,英文标题为The Race For China。但这2 万多张的照片远非博萨德照片的全部,他的很多其他照片为不同档案机构所收藏。完整的博萨德影像文献库的建设,以后只可能在网上模拟完成。

二、“汉口最后的战斗者”

对抗战进行全面的报道,这是瑞士人博萨德的优势所在——由于瑞士政府承诺对交战的任何一方都不采取敌对行动,瑞士成为了中立国。从1931 年开始,博萨德专注于中国。他从来没有明确地表示过他的政治立场,但他遵守着作为摄影记者的操守,在西方的报刊上用照片和文字报道了令人同情但很少为人所知的中国。6. 1947 年博萨德出版了他的著作《亲历的世界历史:一位中立的记者在1939-1945 年世界大战期间的旅行和见闻》(Erlebte Weltgeschichte. Reisen und Begegnungen eines neutralen Berichterstatters im Weltkrieg 1939-1945. Mit 44 Aufnahmen., Fretz und Wasmuth 1947),除了文字之外,书中还收入了他的44 张珍贵的照片。1931 年的4 月,他及时赶赴国民政府所在地南京,参加了5 月5 日在那里举行的国民会议开幕式。来自中国各省的475 名代表参加此次会议。据博萨德写给《柏林画报》的报道记载,他在此次会议的采访中成功地见到了当时著名的军事和政治界著名代表人物,包括蒋介石(1887-1975)及其夫人宋美龄(1898-2003),九世班禅曲吉尼玛(1883-1937)和控制东北的极富影响力的“少帅”张学 良(1901-2001),他的部队被认为是巩固中国不可或缺的力量。此次在南京的报道是他与中国长期紧密接触的开始。凭着记者敏感的嗅觉,博萨德认定未来几年中国将成为世界新闻的中心。两年后的1933 年,他定居北京,一直到1939 年离开。他之后常常将北京“椿树胡同32 号”(32 Ch'un Shu Hutong, Peking)的住处称作“我真正的家”(meine wirkliche Heimat)。7. Peter Pfunder, "Zwischen den Fronten", in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 9.他每次都是从北京的“家”出发赶赴中国其他爆发各种冲突的地区。

1938 年10 月26 日侵华日军先头部队开进汉口的一幕。博萨德是当时为数极少的依然停留在武汉的西方记者之一,记录下了这一珍贵的镜头。(博萨德摄© Fotostiftung Schweiz)

从摄影记者的角度来看,最激动人心的事件发生在1938 年的武汉。1937 年11 月,国民政府宣布迁都重庆,但在正式迁都之前,将国民党中央、国民政府军事委员会、外交部、经济部、财政部、内务部等一些重要部门都迁往武汉。因此,在1938 近一年的时间里,武汉成为了中国事实上的战时首都和抗战大本营。8.步平、王建朗主编《中国抗日战争史》第二卷“战时军事”,北京:社会科学文献出版社,2019 年,第147-148 页。1938 年3 月29 日至4 月1 日,国民党临时全国代表大会在武昌珞珈山召开。会议通过了《抗战建国纲领》,确定了《抗战建国总方针》,决定实行总裁制,选举蒋介石为总裁。为了防止侵华日军的轰炸,武汉各大报纸都刊登了此次会议在重庆召开的消息。尽管如此,武汉这一地处长江中游的大都市还是遭到了日军长达数月之久的轰炸。

为了跟踪报道日军侵占江城的情形,这一中国中部地区的中心城市聚集了国际新闻界的著名人物,如当时如日中天的战地记者卡帕(Robert Capa, 1913-1954),英国记者、作家奥特丽(Freda Utley, 1898-1978)等等,他们都将自己的照相机、摄影机和笔端对准了这片燃烧的土地。奥特丽一度与博萨德过往甚密,她后来在自己的著作《战争中的中国》(1938)中,9. Freda Utley, China at War. New York: John Day Company, 1938.回忆当年在武汉的情形,她很喜欢博萨德,并认为他是“在中国最优秀的摄影家之一”。当时的武汉无疑是记者们的“用武之地”:除了白天的参访外,在夜间,记者们也经常聚集在路德宗教会的楼顶,观察抗日空军的交战,或者在一起讨论中国是否还有希望抵挡住日军前行的步伐。在大约四个月的时间中,博萨德在武汉经历了几乎每天都有日军空袭的日子,并体验到了这个长江之滨大都市的痛楚。这是在遥远的欧洲和美国对其意义完全没有予以足够重视的战争,因为西方在这一时段中有足够让自己忙乎的事情。从不同国家聚集而来的记者和知识界人士,在武汉组成了一支为正义而献身的“队伍”:“汉口最后的战斗者”(The Hankow Last Ditchers)。此时的博萨德已经预感到他将成为此次具有世界历史意义战役的见证人。在武汉的生活反映在了他所撰写的一部超过240 页的并未出版的小说《汉口的友谊》(Freundschaft in Hankau)之中。由于博萨德的交往圈子基本上是在武汉的外国人,而他们又很少了解中国人的真正生活,因此博萨德在他的小说中讽刺了当时生活在汉口的外国人肤浅的举止。6-10 月间的武汉会战失败之后,10 月24 日国民政府下令放弃武汉,主动撤退。从博萨德后来在《生活》周刊上发表的照片中可以看到,当时侵华日军空军对武汉实施的惨无人道的大轰炸几乎没有间隙,不仅给这座城市造成了巨大的破坏,给当地的百姓也带来了深重的灾难和痛苦,武汉到处都充斥着死亡和绝望的氛围。其中有一张是一个年轻的女子打着遮阳伞坐在被侵华日军夷为平地的废墟上,女子皱着眉头,她的面前是几件破衣烂衫和尚完整的瓦罐。跟卡帕那些冒着烟、着着火的照片相比,我认为这张照片更能显示出普通人在遭遇侵华日军空袭后的无助,从而展现其真正的力度所在。

博萨德的照片中令人震惊的还有战争中居民疏散的照片,他还为疏散儿童专门拍摄了短片。作为最后一批撤离武汉的外国记者中的一位,博萨德亲眼目睹了侵华日军在10 月26 日开进武汉三镇的一幕。他记录下了,日本人进入的是一座空城:“安静地,没有发生任何意外事件,汉口在不到一小时内被占领了。日本人携带着武器进入了这座中国城市,在城市中已经偶尔会看到五色旗了,这是新政府的标志。晚上的时候,海军陆战队的士兵也登陆了——大型船只只能逆江行驶到距海1100 公里的武汉,第一天占领军的人数不超过3000 人。11 月3 日,中国中、南部战区最高指挥官畑俊六(1879-1962)将军的司令部安扎在了汉口。跟他一起在长江谷地作战的军队也都到了汉口。他们到来的标志是对这一中国城市有计划的洗劫,无数的房子被点燃。11 月4 日,博萨德跟随18 位外国记者团离开了这座城市,此时出现的是成群结队的无数歌妓,她们穿着五颜六色的裙子,到处招摇过市,给街道增添了一缕不寻常的色调。经过三个小时的飞行,新闻记者的飞机抵达了港口城市上海。”10. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 205.武汉会战的失败,使日军占领了华中地区水陆交通的重镇,同时也切断了位于华南的南方国际补给线,但日本强迫国民政府求和的目的并没有达到,其速战速决的战略也完全泡了汤。在中国人民遭受日寇侵略的日子中,博萨德选择了与中国人民在一起。

博萨德在汉口拍摄的照片大都反映了战时的情形:持续不断的空袭,平民百姓对战争的恐惧和无奈,中国的难民潮、孤儿们的疏散等等,这些都成为了他镜头下的照片。对在冲突地区的外国记者来讲,他们也面临着一些特殊的挑战:他们要排除各种困难,将照片和报道尽快传送到远在西方的编辑部。很长一段时间中,传送照片只能通过一般的邮路。1930 年代初北京和柏林之间有了航邮,从北京寄一个包裹或信件到柏林需要6 天时间。当时在国际新闻界所提出的口号是:亲历性、直接性和可靠性,正是这些要求构成了当时各路报刊和记者的竞争。从1925 年开始,博萨德用徕卡相机完成了他的系列照片。可以说,跟其他的记者相比,他在装备方面已经做了最好的准备了。这一小尺寸的照相机很适合拍摄突发的、动感的瞬间照片。正是对这些短暂瞬间的及时捕捉,让《慕尼黑画报》和《柏林画报》的读者们有亲临其境的感受。

三、对中国抗战的同情理解

1937 年七七事变后,博萨德为《柏林画报》 拍摄照片的报道:“往返两个前线的一天”(Ein Tag zwischen zwei Fronten)。(李雪涛摄)

当时西方的人士对于中国的抗战了解不多,卡帕等外国著名记者报道的也基本上是战场上的正面冲突。但中国抗战的实际情况要复杂得多,这是一般的外国记者很难捕捉得到的。博萨德更有自觉的历史意识——他的照片体现出来更多的是历史的眼光,而不仅仅是新闻的冲击力。这是他的照片跟一般的新闻照片比较显得有历史的分量、沉重感最主要的原因。抗战其实早在1931 年9 月18 日就爆发了,而博萨德也一直在跟踪东北局势的发展。除了拍摄了溥仪在新京登基的场景外,他也对当地中国军队的抗战进行过拍摄。博萨德亲眼看到了中国军队被日本师团歼灭的过程,一大群死去的士兵和伤员留在战壕中,为此他写道:“人们决定将还能运走的伤病员一大早就运送到地处边远地区的战地医院去。卡车行驶在这样崎岖的道路上,这对一个健康人来讲都是一种折磨,更何况这些胳膊上、腿上打着绷带,被绑在担架上的伤员了。但在天刚破晓,当我将最后的几根烟分给这些士兵的时候,他们在笑,对我来讲他们的肉体中仿佛不是神经,而是钢丝一般。”11. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 51.这些中国士兵的坚强和乐观精神深深地感动了这位洋记者,正是从这些普普通通的士兵身上,他看出了中国人的神圣、崇高和伟大。

1937 年七七事变之后,侵华日军于7 月18 日进入北京城。此时的博萨德不仅仅是一位摄影记者,他也是一名志愿者,一个苦难的救助者。他就此写道:

“当几个中国军队的步兵小分队在做掩护撤退的战斗时,其他的中国军队在悄悄地撤离北京,行军方向是朝南进行的。在城墙前,伤员和难民相互拥挤着。城门必须要关上,因为害怕日本人的奸细会潜入城来。期间我也去了发生战斗的地区,让伤员坐上我们的汽车,只要可能的我们都会做的。不计其数的人在悲叹、呻吟,茫然地在炙热的阳光下躺着,跟随着我们这些志愿救护员的队伍。整整三个小时,我们不得不在城门前等待。”12. Ebd., S. 133.这些在当时都不是一个西方的记者必须要做的事情。

博萨德在他的报道中,提到了国共之间的合作,并且特别介绍了“游击战术”。除了正规军之间的直接对抗之外,中国人也开始动员农村人口参加到抗日的队伍中来。“自抗日战争初起之时,军事委员会即迭令各战区重视游击战,不但当日军进攻时,以游击战袭扰其侧翼及后方,并破坏交通等;即令侵华日军攻占某一地区,国民党军主力转进后,亦必留置部队于敌后,时时发动游击战以牵制敌军。”13. 蒋纬国总编著《抗日御辱》第三卷,台北:黎明文化事业公司印行,1978 年初版/1979 年再版,第716 页。当时任第九战区司令长官的陈诚将军(1898-1965),同时兼任湘鄂赣边区游击总指挥。14. 蒋纬国总编著《抗日御辱》第五卷,台北:黎明文化事业公司印行,1978 年初版/1979 年再版,第1319 页。游击战不仅仅限于国民党军,因为中国共产党的八路军离农村人口很近,同时也拥有游击战的经验,因此他们在这方面发挥了重要的作用。新的战术最突出的特点是隐蔽术,因为陆地上军队最大的危险是日军的空袭。而用树枝等掩蔽起来的士兵并不容易被发现,除非轰炸机超低飞行,而这样飞行的飞机,就会给中国人以机会,可以用简单的武器将它打下来。博萨德在当时被批准参观一个游击队训练营,他是唯一的一个外国人,允许参观为数众多的训练营中的一个:这里不仅有一般的男士兵,也有女兵营。1939 年3 月25 日博萨德在《图片邮报》(Picture Post)上发表了他于前一年拍摄的一组游击队员的照片,此次他将这些照片编成了一个连续的新闻图片故事,以便西方的读者更容易理解中国当时的情况以及中国文化的传统。这篇报道的题目是“一个中国游击队员的生活”(The Life of a Chinese Guerilla)。博萨德讲述的是一位“张”(Chang)姓的农民,他自愿参加了游击队,并接受了训练。在与日本人的战斗中他中弹负伤,被抬下了战场。最终他在医院里得到了蒋夫人的慰问。在17 张照片中,博萨德需要对抗战、国共合作、游击战术等极为复杂的关系作解释并且作为故事的背景来叙述,并且这些还得让西方读者能够理解,这着实不是一件容易的事情。从照片效果上来讲,“张”中弹的那一张照片,显然是模仿了卡帕在西班牙内战中拍摄的一位阵亡士兵的照片。尽管博萨德拍摄的这一张照片明显是摆拍的,但依然具有其艺术的真实性。博萨德以“中国军队的新精神”(Der neue Geist der chinesischen Armee)为题报道了在训练营中训练的年轻一代中国人随时准备为保卫祖国而献身的决心:我偶然遇到这些士兵当中的一个,他曾跟我在山东旅行过。当时他在一家传教士医院的手术台上躺着。他马上认出了我,记起了当时我们见面的那一天。在接下来的那一刻钟,他将被截去一只胳膊。这只胳膊被炮弹炸伤,由于没有得到应有的护理,并且经过这么久的长途跋涉,变得不可治愈——“离开这家医院后,你想干点什么呢?”当医生将病人动手术时所戴的麻醉用面罩按好,助手将动手术的器械准备好了之后,我问道。“我要回到部队”,他回答说。15. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 173.抗战既有正规军在正面战场与侵华日军作战,也有像博萨德的这位熟人一样的游击队员,正是他们那种随时为祖国献身的精神及其乐观主义,才最终使得中国人民赢得了这场战争。

四、185 师的壮举

1939 年在《图片邮报》上所发表的博萨德拍摄的一组17 幅“张”的故事照片,其中第5 张“张的步枪操练第一课”(He has his First Lesson in Rifle Drill)以及第8 张“他在吃传统的饭菜”(He Eats the Traditional Meal),可以看出,战士们穿的是当时国民革命军的军装,他们左胳膊上佩戴的是185D 的番号。除此之外,还有一张战士在休息的时候下棋的照片:两位对弈的战士,周围有8 名战士在“观战”,所有人的年龄都在20 岁上下。其中两位的左侧对着相机,因此可以清楚地看到他们带着的185D 番号牌。正是这些龙腾虎跃的战士,在武汉失守时刻的浴血奋战,奏响了一曲感天动地的生命乐章。

① 博萨德摆拍的士兵“中弹”照片

② 卡帕的著名照片,1936 年西班牙内战、阵 亡的士兵

1938 年6 月至10 月,为了抗击侵华日军向中部地区的进攻,国民政府调集了中国第五、第九战区部队的百万大军,在武汉外围沿长江南北两岸展开与40 万日军的背水一战,战场遍及长江中下游地区的江西、湖北和淮河流域的安徽、河南等广大地区。武汉会战是抗日战争战略防御阶段规模最大的一次战役。第五战区司令长官为李宗仁,辖区包括皖西、鄂北、豫南,旗下有12 个集团军。在1938 年10 月17 日的《生活》上,刊登了博萨德拍摄的武汉会战的三张照片,除了两张描写汉口被轰炸的惨状之外,还有一张照片是“极具影响力的李宗仁将军:带领他的南方部队面带微笑地保卫着汉口。他曾经赢得过中国的台儿庄战役,之后出版了《我的战斗生涯史》(My Struggling Life History)。”照片中的李宗仁将军(1891-1969)身穿国民革命军的军装,戴着青天白日徽章的军帽,面带微笑,信心十足。第九战区的司令长官为陈诚,辖区为赣西北、鄂南及湘省,旗下有5 个兵团,包括武汉卫戍区下辖的“武汉警备司令部”。武汉卫戍总司令最初由陈诚将军兼任,后由第19 集团军总司令罗卓英将军(1896-1961)接任,至10 月初罗将军调任豫南兵团总司令,之后由第94 军军长郭忏(1893-1950)担任,16. 蒋纬国总编著《抗日御辱》第五卷,台北:黎明文化事业公司印行,1978 年初版/1979 年再版,第1292 页。而第185师正是第94 军下属的一个师部。军事委员会在8 月下旬对各大战区予以了指示,在论及武汉卫戍区时指出:“武汉卫戍部,固守核心阵地,使两战区野战部队,得从新部署向敌夹击。”17. 蒋纬国总编著《抗日御辱》第三卷,台北:黎明文化事业公司印行,1978 年初版/1979 年再版,第714-715 页。185 师系在武汉会战打响后,由武汉警备旅匆忙改编而成的部队,负责武汉江防。战争持续了四个月后,国民党军的主力部队确实让日军付出了极大的代价,粉碎了敌人继续进行攻势的战略意图,将抗日战争拖入了日本最不愿意看到的持久战的局面,从而实现了“以空间换时间”的目标,大量物资得以抢运到大后方,为中国坚持长期抗战积蓄了战略力量。18. 步平、王建朗主编《中国抗日战争史》第二卷“战时军事”,北京:社会科学文献出版社,2019 年,第168 页。1938 年10 月国民党主力部队开始撤退,留下断后的就有185 师的545 旅。10 月25 日,日军的先头部队已经进入汉口,10 月26日185 师的500 多名战士依然进行着顽强的抵抗。据《第一八五师第五四五旅关于武汉会战汉口战役之战斗详报》(1938 年10 月)的 记载,当时的情景是:“数月来,敌自长江两岸逐步向武汉侵入,并派机常在武汉上空侦察轰炸。人民死伤,财务损毁至为惨酷。敬午,敌铃木兵团陷黄陂后,即循汉黄公路经横店,滠口积极图占汉市。汉市守备除本旅外,仅有警备团及警察队等协助维持后方治安。”19. 武汉地方志编纂委员会办公室编《武汉抗战史料》,武汉:武汉出版社,2007 年,第215 页。可见,当时为了在外围与文本日军决一死战,双方大部分的军队在武汉附近的战场,而守卫武汉的仅有警备司令部第185 师第545 旅、警卫团、高射炮大队之第三连、宪警一部,兵力极为单薄。20. 蒋纬国总编著《抗日御辱》第五卷,台北:黎明文化事业公司印行,1978 年初版/1979 年再版,第1292 页。实际上,10月24 日,日军从江南、江北直趋武汉,并以战舰10艘掩护陆军在江岸大量登陆,以对武汉形成钳形包围。21. 步平、王建朗主编《中国抗日战争史》第二卷“战时军事”,北京:社会科学文献出版社,2019 年,第167 页。有关战斗的记录如下:10 月25 日上午7 时许,敌开始以飞机、大炮向我戴(岱)家山、谌家矶等处更番猛烈轰击,间且使用毒弹,以至(致)阵地多被摧毁,人员损伤甚多。至下午6 时许,敌于道贯泉附近陆续增至轻、重炮30 余门,战车百余辆,步兵约一联队。并于东边咀渡口征集民船五六百只。斯时职为防敌战车袭击,曾请准亲率高射炮第三连之一排,前往增援,惜该排始终未曾射击。至下午7 时左右,敌汽艇、民船约200 只,遂分路向我横堤及戴(岱)家山与第一〇九〇团第一营之守兵对持(峙)。22. 上揭《武汉抗战史料》,第216 页。

① 训练之余在下棋的185 师的部分士,1938 年。 (博萨德摄© Fotostiftung Schweiz)

在10 月25 日的时候,守军在明知武汉此时是一座空城的情况下,依然与侵华日军进行着殊死搏斗。国民党政府军令部战史会档案如实记录了这场战斗的结果:“直至26 日晨2 时许,始向渡河指挥部拖轮交涉,允代托运,至晨6 时,全旅始完全渡过襄河。回望汉口,则到处焚燎,火光烛天,爆破之声隆隆不绝于耳。徐家棚江面三艘敌舰亦隐约可别。又闻当晚,敌兵仅以小部向江岸日界附近追击,其大部队直至次晨8 时始行进汉云。”23. 出处同上,第216 页。除185 师战士的照片外,博萨德也拍摄了10 月26 日上午侵华日军进入汉口时的情景,并记载说当日先是小股日军进入汉口,晚上军舰上的日军才由长江上岸。据1938 年10 月27 日《大阪每日新闻》报道,侵华日军首先进入汉口的两支部队在江岸停车场遭遇到了来自左右两翼五百人“残余敌人”的抵抗,后来被包围歼灭。24.《市街戰で敵五百余殲滅》,载《大阪每日新聞》(夕刊)昭和三十年十月二十七日(1938 年10 月27 日),第三版。日本报纸并没有披露这支五百人队伍的番号,想必是当时执行包围武汉任务的185 师。一直到1940 年夏季,185 师依然战斗在抗战的一线。据新四军豫鄂挺进纵队1940 年7 月16 日致中共中央书记处的电报,在谈到统战工作时提到:“五月份江南(防)军三个师挺进到我活动区与敌激战数次,我方曾发动群众慰劳他们,我医院亦收容该部伤病二百余,并特别优待,医好者均送去归队,该部极受感动。”25. 中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编《新四军文献 1》北京:解放军出版社,1988 年第570-571 页。这三支国民党江防军分别是94 军的第55 师、第121 师以及第185 师。之后很长一段时间里,这支部队一直在宜昌一带活动。26. 请参考:“军民一心共御日寇——王向祯采访记”,收入:余学新主编《宜昌抗战史料汇编 · 第五卷 · 宜昌抗战亲历者访谈录》,北京:中央文献出版社,2015 年,第72-75 页。

时任第94 军第185 师553 团团长、185 师参谋长的杨伯涛(1909-2000)曾经写过一首诗,表明了当时抗日战士的决心:“萱堂对汝多施教,有志男儿当自强。入伍当兵勤发奋,上前杀敌露锋芒。东西转战频传捷,南北厮拼斗志昂。最是湘西难忘处,山门收复没豺狼。”27. 张喜海著《大张人诗词集——国民党抗日将领颂》,西安:陕西出版传媒集团、三秦出版社,2013 年,第90 页。这首诗仿佛是为博萨德的照片题词。正是像185 师一样的中国军队之浴血奋战,才使得日军嚣张的侵略气焰受到压制。看着博萨德拍摄的这些生龙活虎的战士们的生活照,想到他们之后为国捐躯的惨烈场面,让我唏嘘不已。

五、对抗战时期的毛泽东和延安的报道

1938 年5 月,博萨德辗转到了延安,成功地访问到了共产党的传奇人物毛泽东。这次仅仅两天半的延安之行尽管短暂,但对于博萨德来讲却极为关键,可谓他作为记者在中国从事新闻摄影工作的巅峰时刻。1935 年10 月中央红军经过具有传奇色彩的长征到达了偏远的陕北之后,仅有三万名红军官兵在那里积聚力量。当时的红军部队缺乏武器补给,所在地区土地贫瘠,生产资料严重不足。而作为最高统帅的蒋介石则直接控制着百万之众的中央军,其中三分之一配备了德式装备,再加上宁沪杭三角地区的工商业之蓬勃发展,毛泽东及其所处的陕北理所当然被推到了政治冒险的中心位置。在抗日战争的紧要关头,中国的共产主义者们究竟会对中国的未来产生怎样的影响?对此西方世界完全不清楚。因此,世界舆论界特别希望得到有关红军的一手信息。延安的消息于是成为了震耳发聩的特别声响。1936 年6 月美国记者斯诺(Edgar P. Snow, 1905-1972)在当时中共中央的所在地保安与毛泽东作了详细的谈话,于次年在英国出版了《红星照耀中国》(1937)28. Edgar Snow, Red Star Over China, London: Victor Gollancz Ltd, Random House, 1937.。此书出版后,就像是赛珍珠(Pearl S. Buck, 1892-1973)的《大地》(1931)29. Pearl S. Buck, The Good Earth, New York: John Day Company, 1931.一样马上成为了西方世界有关中国的畅销书,并塑造了那一代西方人的中国形象。但斯诺毕竟不是职业摄影记者,并且是在全面抗战之前对毛泽东和红军进行的采访。博萨德认为,再次对延安的毛泽东进行摄影和采访,对于他所服务的《生活》(Life)依然是十分重要的。

② 《延安抗日军政大学的演讲》,瓦尔特 · 博萨 德摄,1938 年。 (© 瑞士摄影基金会苏黎世联 邦理工学院当代历史档案馆)

① 博萨德拍摄的第一组彩色照片中的一幅: “中国身穿蓝色军服的红军不断袭击日军”, 这也是《生活》上刊登的最早一批的彩色 照片

博萨德能成功采访到毛泽东,得益于美国记者史沫特莱(Agnes Smedley, 1892-1950)的推荐——这位坚定的共产主义者与中国共产党上层有着极为密切的关系,她设法为博萨德在汉口获得了中共代表周恩来(1898-1976)的推荐信。1937 年12 月,由于国民政府迁到了武汉,八路军办事处也从南京迁到了汉口长春街,中共中央长江局正式成立,由王明(1904-1974)、周恩来、项英(1898-1941)、博古(秦邦宪,1907-1946)、叶剑英(1897-1986)、董必武(1886-1975)、林伯渠(1886-1960)7人组成,周恩来负责统战和军事工作。对长江局来讲,利用国共合作的有利时机,进行卓有成效的“统一战线”工作,特别是介绍国际著名人士前往延安,是当时非常重要的工作内容。同在汉口的还有美国《芝加哥每日新闻报》(Chicago Daily News)的记者斯提尔(Archibald Steele, 1903-1992),他在1938 年拍摄了一组博萨德、卡帕和史沫特莱在一起的照片,其中一张的情景是这样:博萨德用双臂搂着卡帕和史沫特莱,可能是刚聚会回来,三人都兴奋不已,可以看出他们之间的亲密情感。尽管作为左翼的战地摄影记者卡帕比博萨德更有名气,但他没有像留着髭须的大个子博萨德一样幸运地得到了去延安的机会。尽管此次去延安的旅途困难重重,但其报道最终为美国著名的刊物《生活》所发表,并且引起了轰动,《新苏黎世报》也在7 月号和8 月号上用6 个版面刊载了这一激动人心的图文新闻。博萨德通过他的照片和报道向瑞士人介绍了对他们来讲依然十分陌生的“共产主义农民队伍的领袖”毛泽东:当我在一个阳光明媚的下午拜访他时,他正坐在一张大写字台的后面,这其实是一个窑洞,拱形的圆顶给人的感觉是一个供居住的洞穴。房间背景有一处高出的地方,是“炕”——睡觉的地方。房间的家具陈设简朴:一个中式的橱柜、三把摇晃的椅子,各种书、纸、报、信件、图样、一尊石膏的小象和一个烟斗杂乱无序地放在桌上。刷成白色的墙上装饰有一张大尺寸的陕西省地图,以及在阿比西尼亚抗击意大利的几张俄国宣传画。30. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 21.

毛泽东以极为开放的态度回答了博萨德提出的几个问题,他对时局的分析极具洞察力。他解释了日本人的强项和弱势,以及中国人民抗战的战略,战后中国的重建和世界的局势。“今天世界可以分为两大阵营:德国、意大利和日本是我们的敌人,中国人民越来越理解什么是出卖了,特别是德国,在战后我们曾经为他们打开方便之门。”31. Ebd., S. 21.毛泽东显然对德国在一战后站在中国的对立面感到极为不满。他认为中国抗战必胜的三条理由是:第一是日本没有足够的军事力量支撑如此长时段的战争;第二是日本军队在中国残忍、野蛮的行径;第三是日本不够灵活、笨拙的指挥。因此,即便从日本的利益出发,也应当马上结束这场战争。32. Ebd., S. 153.其实此时的日本已经陷入了中国的汪洋泥潭之中而无法自拔了。当时毛泽东刚刚完成《论持久战》,33. 毛泽东《论持久战》(1938 年5 月),收入《毛泽东选集》(一卷本,横排袖珍本),北京:1967 年,第407-484 页。他向博萨德所阐述的观点,都是“论持久战”系列观点中的一部分。日本想效法意大利对付阿比西尼亚的办法,想要一下子征服中国,实际上这是痴心梦想。博萨德认为,毛泽东并非像蒋总裁所描述的那样,是一个具有“超强生命力”的人。三个小时的交谈后,博萨德将毛泽东比作是古典时代宁静沉思的哲学家。在这位瑞士记者面前,毛泽东的表现像一个真正的主人:“毛泽东从桌子下面拿出一个小瓶子来,往我的茶杯里面倒了一杯‘白干’——一种烈酒,味道跟他的烟一样坏。”34. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 21.

② 抗日军政大学的学生,延安,1938 年。 (博萨德摄© Fotostiftung Schweiz)

有关毛泽东的品格和形象,博萨德也作了有趣的描述:“毛泽东的谈话很有说服力,直截了当,不使用任何手势。他那沥青般黑色的头发在讲话时落在他那高高的额头上,之后他会慢慢地用他那漂亮的手将头发向后掠。显然他很享受那种廉价的香烟,他一直一根接一根地抽着,味道对我来讲有点像马粪和酸菜的混合物。”35. Ebd., S. 153.在延安,博萨德不仅仅关心毛泽东——党的主席,他也着重考察了他们是如何组织众多共产主义信仰者,以及如何对他们进行培训的。这座北方的城市尽管到处都是黄土,但其整洁以及年轻人朝气蓬勃的精神给他留下了深刻的印象。“延安是未来一代人的麦加(Mekka),由于战争的原因,他们从学校和故乡被驱赶到了这里,他们期待着一种新的信仰的联盟。”36. Ebd., S. 153.他们在延安住在窑洞里,在那里不仅上理论课,也接受军事训练,并时刻准备着投入到对日本人的战斗中去。博萨德报道了很多当时中国抗日军政大学学员的学习情况。

1938 年8 月8 日的《生活》用一整版刊登了博萨德拍摄的毛泽东和延安的彩色照片:窑洞前梳着中分、掐着腰的毛泽东,以及2 张正在训练的红军部队照片,这可能是毛泽东的第一张彩色照片。练兵场的背景是贫瘠的黄土地,而蓝色的军服却使人精神振奋,这是一群拥有乐观主义精神的士兵,博萨德在他们身上看到了希望,因此他为这一组照片取名为“China's Blue-clad Reds Harry Japan”(中国身穿蓝色军服的红军不断袭击日军)。这是《生活》最早刊登的一批彩色照片,标志着图片新闻的一个新时代的到来。1936 年柯达公司开始在市场上出售的35 毫米彩色反转片——柯达克罗姆彩色胶卷(Kodachrome),一下子成为了美国和西方各大图片社和杂志社的首选。由于这是外耦型胶片,冲印相当麻烦,全世界仅有十几家冲印店可以承接此业务,并多分布在美国和欧洲。此外,邮寄的过程中也可能会出问题:丢失或曝光,因此在最初的时候,博萨德并没有使用这一最新的科技发展成果。直到2 年后的1938 年,透明的正片材料能够制作出更加稳定的油墨乳化的效果,此时《时代》的出版商马上尝试着在他们的刊物上使用彩色照片。当时刊物的执行编辑希克斯(Wilson Hicks, 1897-1970)以及图片主编托珀森(Edward K. Thompson, 1907-1996)一致认为,当时在中国发生的事件以及两位在那里的战地记者——卡帕和博萨德是他们的刊物使用彩色照片最理想的契机。在去延安采访毛泽东之前,希克斯从美国给博萨德寄来了几卷柯达克罗姆彩色胶卷,博萨德将其中的一卷给了卡帕。对博萨德来讲,这第一组的彩色照片至关重要,但他并没有选择当时的总裁蒋介石或他尊敬的蒋夫人——宋美龄,而是选择了代表中国希望的红色政权。博萨德有关毛泽东和延安的报道,在《红星照耀中国》出版一年之后,在中国全面抗战开始之际,再次引起了西方世界对中国“身着蓝色军服的红军”的关注。

除了采访和拍摄照片之外,博萨德还为毛泽东拍摄了一部影片,这也许是有关毛泽东的最早的一部影片。

六、报道中国抗战的多元视角

① 在汉口从事抗战宣传工作的蒋夫人—— 宋美龄,1938 年。 (博萨德摄© Fotostiftung Schweiz)

② 宋美龄为博萨德拍摄的照片签的名, 1938 年9 月13 日。 (博萨德摄© Fotostiftung Schweiz)

作为一名摄影记者,博萨德追随着那些正与日本侵略军进行殊死战斗的国民党和共产党的军队。博萨德的足迹踏遍黄河内外、大江南北。他是为数不多的、以镜头和文字的方式,对这关键性的十年进行记录,从而将之纳入亚洲乃至世界历史之中的海外记者之一。在战时的中国,除了密集的政治事件和战争题材之外,博萨德也同样关注中国人的日常生活。他有关中国的很多报道都成为当时西方了解中国的窗口:他的镜头下展现的不仅仅是国民政府统治下的中国,也有共产党的中国,同时他也采访过日本的将军。他希望相对客观地展现不同派别在当时中国的历史处境:这既有1938 年蒋夫人宋美龄在汉口呼吁民众抗战的镜头——宋美龄被博萨德描绘成“国母”形象,也有在延安窑洞前的毛泽东与其他中共高层领导人物的照片。博萨德在中国跟很多名流建立了良好的关系,战争年代的蒋夫人宋美龄给他留下了特别深刻的印象——1937 年美国《时代周刊》(Time)将宋美龄与蒋介石同时膺选为年度风云人物。有关宋美龄,博萨德写道:“国民政府的临时驻地汉口的政治和社会生活都在她的掌控之下。在世界历史上几乎不存在像蒋氏夫妇那样的人物,他们拥有如此重要的地位和意义,并且能够如此出色地相互补充,为了一个伟大而共同的目标而不受干扰地共同努力。”37. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 193.在汉口的日子里,博萨德为宋美龄拍摄了一系列的照片,其中包括她在护士站为伤病员服务,给战士盛饭,与其他志愿者一起吃饭,查看救护车,探望被日军轰炸的难民,与女校的孩子们一起游戏、与蒋介石一起在武昌的最高统帅部下棋,与其他社会名流一起探望伤员和难民等等。1938 年9 月宋美龄在汉口用英文出版了她著名的《有关战争与和平的想法》38. Madame Chiang's Messages in War and Peace, Hankow: The China Information Committee, September 1938.书的扉页上印着:War Messages and other Selections by May-ling Soong Chiang (Madame Chiang Kai-Shek)。在汉口的西方人士中引起了很大的共鸣,通过他们也让世界上一切爱好和平的人士同情并支持中国人民的正义斗争。她组织妇女工厂和战时学校,创立新生活运动促进总会妇女工作指导委员会,在抗战中开展了大规模的劝募慰劳工作,她同时还担任中国对外宣传的总传播员。她因此与京剧表演艺术家梅兰芳(1894-1961)一道被《时代》认为是当时成功推销中国的“大使”。在博萨德的照片中有一张宋美龄在汉口时与世界各国记者的合影,站在最前面的是宋美龄与高个子的博萨德。39. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 27.博萨德认为,宋美龄通过她那谦虚低调的态度,个人的魅力以及不懈的投入,减轻了人们在战时的困苦,从而到处受到人民的赞颂。在1938 年拍摄的短片《游击战》(Guerilla)中,也有宋美龄与蒋介石在武昌官邸下棋的镜头。

照片中也有日本军队进入汉口时的情景。这些在战争时期的影视资料为今天的人们理解那一段艰难的历史,提供了直观的视角,并且为重构那一段的中国视觉记忆提供了丰富的资源。当然在中国的生活,不仅仅只有战争的残酷。与战争平行的空间中依然有追求幸福生活的中国人,我想这也是博萨德为什么愿意常年生活在中国的原因。他为当时在北平生活的普通人拍摄的那些照片,如正月十五的时候北京胡同中玩纸灯笼的两个女孩(约1934 年),身穿长袍的孩子脸上洋溢着的喜悦之情,体现了人们对美好生活的向往。这些照片不仅有视觉的冲击,更体现着细腻的美感。

值得注意的是,在抗日战争期间,尽管也有一些西方记者在中国从事摄影报道,但大部分都是临时性的对战争的报道,而博萨德以其长时段、全景式的摄影报道,让西方读者更真实地了解到了战时的中国。更由于博萨德良好的视觉感受以及人文素养,使得他拍摄的照片迥异于同时代的其他外国摄影者。

③ 宋美龄(中)与汉口的外国记者在一起, 左三为博萨德,1938 年

七、多媒体、全方位的方式

在1930 年代的新闻摄影活动中,所谓的成功者总是能够紧随当时媒体技术的快速发展,他们所拍摄的图片,除了在视觉上有着文字不可替代的优势外,同时也根据市场的新需求,不断调整自己拍摄的内容。博萨德很早就意识到,除了图片报道之外,制作短文献电影也是非常重要的手段。自1932 年开始,欧美电影院会播放新闻短片(Newsreel,这在德国被称作Filmwochenschau),这些短片通常会在电影正式放映前作为加演片(Vorprogramm)播出,以移动照片的形式,向观众传达政治、社会的事件。博萨德及时跟上了这一潮流。

也正因如此,博萨德也拍摄了一系列与中国相关的16mm 胶片的黑白无声短电影。在清华大学艺术博物馆的展览上,同时播出了他的四部短片:《汉口儿童疏散》(Evacuation of Children, Hankou,1938)、《延安之行》(Journey to Yan'an,1938)、《蒙古 · 第一部分》(Mongolei, Teil I, ca.1934-1936)以及《游击战》(1938)。可以肯定的是,博萨德在旅行的时候,除了用照相机进行正常的摄影之外,也会使用一架摄像机拍摄一系列9-22 分钟的短电影。他在中国拍摄的其他片子还有:《北平》(Peking,1934)、《北平的朋友们》(Freunde in Peking,1934)、《新京(长春)的皇帝加冕》(Kaiserkrönung in Hsinking,1934)、《中国东北 · 第一部》(Mandschurei, Nr.1, ca.1935)、《形形色色的中国》(Allerlei aus China,1936)、《从天津到上海》(Von Tientsin nach Shanghai,1937)、《疏散儿童》(Evacuation Children,1938)、《北平/8 月1 日节》(Peking 1947, 1. August-Feier, Privates,1947)、《北平:城门、街道、寺院、变戏法的人、鸦片、紫禁城》(Peking: Tore, Strasse, Tempel, Zauberer, Opium, Verbotene Stadt, ca.1954)、《长城、上海、龙华寺塔》(Grosse Mauer, Shanghai, Pagode der Macht in Lungwa, s.d.)。1937 年之前拍摄的这些短片很可能是由乌尔施泰因出版社出售的,而之后则是由美国的“黑星”来负责销售,这些当然也带给博萨德带来了一些额外的收入。跟拍摄照片比较起来,拍摄这样的短片对于一个新闻摄影记者来讲是有一定难度的,因为博萨德要掌握一些编剧的技巧,对整个事件要有所交代,包括前期的构思、编剧、拍摄,以及拍摄后的剪接。这些电影提供了从20 世纪30 年代至50 年代间中国政治、战争、生活等方面非常丰富且珍贵的文献资料。

除了照片和电影之外,博萨德还有为数不少的著作,涉及到世界上很多民族和国家,诸如中国的西藏、新疆(Durch Tibet und Turkestan, 1930),蒙古(Kühles Grasland Mongolei, Büchergilde Gutenberg 1952),印度(Indien kämpft 1931)等等,他有关中国的小说后来并没有出版。与史沫特莱和斯诺等著名的左翼记者不同,博萨德一直保持着中立的态度,他有自己的主见和价值观,一直恪守着作为一名记者的职业操守。他在拍摄照片时,不偏袒任何一方。他将中国放在了整体亚洲视野之中来予以观察,他的照片所反映的并非仅仅是一个中国的事件。博萨德从来不是一位疯狂的摄影记者,尽管他深入到全球发生冲突的地区,去拍摄最好的照片,但他有着自己的理性。在中国生活多年的博萨德,学会了中文,这使他除了摄影作品之外,还能向西方读者介绍中国事件的复杂背景。基于他在新闻报道界的良好声誉,这些纪实性的著作和他在当时报刊上所发表的诸多摄影报道一样,改变了当时欧美对世界其他地区的漠视态度,包括中国在内的抗争故事通过博萨德的镜头和笔触,逐渐为英语和德语世界的读者所接受。这些反映当时中国的影像资料,时至今日依然具有历史现实意义和政治影响力。

八、非凡的沟通能力——同行对博萨德的评价

对于1930 年代在中国生活的西方人士来讲,想要融入这个东亚国家并不容易。博萨德热爱中国,作为摄影记者的他,在中国建立了一个出色的关系网:上到达官贵人、政治文化名流,下到平民百姓都是他的朋友。也正因如此,他每次总能既迅速又有效地达到自己的目的。

1937 年,英国著名的旅行杂志《大篷车》(Caravan)对这位瑞士记者评价道:“每一位在远东拿着相机和札记本的记者,都清楚地知道自己曾经遭遇到的事情。尽管受到各种审查,遭到官方各种狭隘、固执官员的刁难,但作为乌尔施坦因出版集团的摄影记者,博萨德都能顺利地做好自己的本职工作,而无需跟日本人或满洲和中国的官员一起堕落。在这些岁月中,作为手持照相机的记者和艺术家,必须跟外交家一样,才能有所成就。”40. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 25.博萨德机动灵活的态度,长袖善舞的沟通能力,使得那些对其他西方记者而言棘手的问题,在他那里都能迎刃而解。有关博萨德的摄影水平,《大篷车》写道:“博萨德可以将他的徕卡相机放在胯部,从左右两面来拍照。”41. Ebd., S. 25.他之所以能建立如此庞大的关系网,在于博萨德具有迅速建立相互间信任的能力:“亚洲所有的知名人士都认识博萨德,不论是外交官、政治家抑或军官,因为他喜爱在他们的私密空间为他们拍摄照片。”42. Ebd., S. 26.这位有着丰富旅行经验的记者的每次出现都让人感到温文尔雅。奥特丽对博萨德有一个奇特的比喻,从中可以看到她对这位瑞士记者的由衷赞赏:他就像是一个好看的、金发碧眼的“登山向导”,博萨德是那种“总是穿戴讲究、经过严格训练的人,他每次带在身边的东西,都是他真正实际需要的。”43. Ebd., S. 26.

英国《每日镜报》(Daily Mirror)当时驻中国的记者沃尔克(David Walker)——同时也是英国政府情报机构的人员,在他的回忆录《死在脚跟下》(Death at My Heels, 1942)中写道:“我们不可能期待比博萨德更适合的导游了。他是那种最好、最顽强的瑞士人,他跟着用骆驼运输的沙漠考察队穿越了西藏和中国,并且清楚地知道上天要将人类引向何方。他能从无中创造出有来,好像他藏在袖子中的热可可,或者刚刚从附近的树上采摘下来的饼干。他只有一个缺点,当我们的骡子由于恐惧而不愿往前走的时候,他会像一只山羊一样自己跳起来,爬上最陡峭的山坡,让人感到格外吃力。”44. Ebd., S. 26.

年轻的美国记者托平(Seymour Topping, 1921-)——后来成为了《纽约时报》(New York Times)的总编辑,对北京记者团的这位“团长”博萨德印象颇深:

“博萨德那个瑞士人,高个子,一个优雅的绅士,头上已有一绺白发。他是老派记者,传统意义上的冒险家和学者,过着一种自然而然的十足的北京式生活。我受邀到他那里参加他的晚宴,我进入他家的一间大客厅,坐在他中式房间的锃亮的木梁之下,在壁炉前他讲述着那些令人着迷的故事——有关晚清官员、假革命家、军阀以及皇帝嫔妃的故事。晚餐中有法国葡萄酒,以及在北京附近的一家天主教修道院中酿造的烈酒。”45. Ebd., S. 26.

作为摄影记者,特别是战地记者,博萨德总是马不停蹄地从中国的一个地方到另一个地方,他就像上了发条一样,全身心地投入到拍摄工作中,全不顾前线可能招致的灾难和危险。除了拼命、认真地工作之外,博萨德也很注重自己的生活品质。从托平的描述中,我们可以知道,为什么博萨德将他在北京的住处称作“真正的家”,他真正享受着北京的生活。

九、博萨德的意义

在中国生活长达八年之久的博萨德,对中国和中国人民怀有深厚的感情。1935 年7 月12 日他在短暂回德国期间,在柏林的乌尔施坦因出版社的俱乐部礼堂(Kasino-Saal des Ullstein-Hauses)做了一场有关中国的报告,在开头的时候他如是讲道:我在之前的十年中游历并认识了中国,从中国未被考察过的昆仑山地区、中亚的戈壁,到长江上拥挤的港口城市,从满洲的森林到南方的竹林。我结识了最著名的政治家和将军,遇到过勤劳、古老而又永远年轻的中国人民,我跟苦力们一起吃饭,跟土匪们一起开玩笑,并且将僧侣和活佛看作朋友。每一次当我离开中国从外部观察这个国家,我就会清楚地认识到,这个民族蕴藏着一种力量,总有一天会使我们在古老欧洲的人们感到危险的。46. Peter Pfunder, Zwischen den Fronten, in: Walter Bosshard. China Brennt. Bildberichte 1931-1939. Hrsg. v. Peter Pfrunder. Zürich: Limmat Verlag Zürich. Fotostiftung Schweiz. 2018. S. 5.

尽管他站在欧洲人的立场上认为,中国所蕴藏的潜力未来一定会成为欧洲的对手,但从他的讲话中可以看到他对中国人民的友好态度。博萨德以独具的本领完美地将报道与图片结合在了一起。他具有犀利的眼光,对政局的发展有着理性的研判。从1931 年九一八事变之后,他在满洲和中国其他的地方不断拍摄着、报道着。博萨德从一开始就没有将日本在东亚挑起的战争看成只是对中国的局部威胁:“有一点我们且不要忘记,在东亚上演的这一切,并非完全跟我们欧洲不相关的地区冲突;恰恰相反,这场在外部所进行的利益之战,对于欧洲的经济生活来讲具有生死存亡的意义。”47. 出处同上,第9 页。也正是基于这一认识,1931-1939 年间他成为了为西方媒体报道中国最多、也最为读者认可的驻亚洲记者。

博萨德有着令人敬佩的职业精神和勇气,他是一个有真性情的人,一个有担当有责任感的记者。1937 年全面抗战爆发后,他是这一持久战的实地目击者,也是具有批判性的观察者。他因此受到各方正义人士的认可和尊重。在博萨德看似随和的外表后面,其实是他那坚毅不饶的性格,战争期间,他总是不知疲倦地往返于不同的前线之间,以便进入各方权力的中心。国民政府的最高统帅、日军的将军、绝不屈服的军阀,以及最富影响力的女性角色都成为了他摄影的对象。他同情街道上的普通百姓,他在旅行中遇到不为人知的男男女女,既有混乱的大都市,也有偏远的乡村,都成为了他镜头下的影像。他总能成功地拍摄到一些很难认清的事件,这些事件尽管交织在日本的侵略以及内政权力的争斗之中,但博萨德的这些瞬间照片却能为这些事件提供可靠的依据。其实他在解释照片的时候,一直在做着对事实的澄清说明工作,特别是对日军的残暴行为。1932 年他的一篇报道的题目为:《国联对此如何表态?》作为日本人制造的残忍事变的见证人,博萨德将整个过程用文字和图片报道了出来。“这些仅是诸多事件中的几例,只不过我本人极其谨慎地关注过而已;这些事件可能随处能会发生……因此,我对这些事件的揭露,并非是由反日本立场的原因使然,而是我将之看成是自己的义务,让人们关注这一存在的弊端而已。”48. 出处同上,第10 页。在有关武汉会战的报道中,他也一直与遭受日军侵略的中国人民站在一起,不论是照片还是报道,都能看到他从人道主义的立场抨击日军在中国的暴行。

历史总是不断地被发现。正是博萨德对抗战的多元视角的报道,让我们能够更全面地认识这一段历史。在这段艰苦卓绝的战争岁月中,博萨德向我们展示了日军的残暴、在废墟上中国普通百姓的无奈、李宗仁将军自信的微笑、在延安的毛泽东的运筹帷幄以及游击队员的日常生活。这些丰富的照片以及相关报道,为今天的中国读者和观众再现了一段80多年前的那场战争的诸多细节,使我们对抗战的历史有了更加完整的了解。

① 北平街头玩纸灯笼的两个快乐女孩。 约1934 年。 (博萨德摄© Fotostiftung Schweiz)

② 观看中日空战的人群,汉口,1938 年。 (博萨德摄© Fotostiftung Schweiz)

中国的事件的报道是与当时欧美图片新闻业的起步同步发展的。1936 年美国杂志大亨鲁斯(Henry R. Luce,1898-1967)斥资9.2 万美元收购了1883 年创刊的一本发行量很小的幽默刊物《生活》(Life),将之改造成了一本新闻摄影的周刊,因为他坚信不仅仅是文字,图片也可以讲述故事。《生活》成为除了《时代》(Time,1923)和《财富》(Fortune,1930)之后,鲁斯公司发行的第三本刊物,并很快成为了最具权威的新闻摄影杂志。《生活》常常会特意给博萨德留下显著位置的版面,刊登那些对西方读者来讲极具冲击力的图片报道,从而将侵华日军暴行昭然于天下。而有博萨德参与的来自中国的图片和文字报道,除了让全世界更加了解中国当时的战局之外,也成就了这本刊物,使其销量一度达到了每周1350 万册的水平。

十、结语

美国历史学家柯文(Paul A. Cohen, 1934-)在他著名的《历史三调:作为事件、经历和神话的义和团》(History in Three Keys. The Boxers as Event, Experience and Myth. 1997)中认为,作为经历的义和团,主要考察义和团运动的直接参与者的想法、感受和行为。这些参与者在事件当时并不知道自己能够活下来,对整个“事件”也没有全面的了解。而作为事件的研究是历史学家后来写的相关“故事”和“历史”,“他们知道事情的结果,对整个事件有全方位的了解,他们的目标不仅是要解释义和团运动本身,而且是要解释它与之前和之后的历史进程的联系。”49. 柯文著,杜继东译《历史三调:作为事件、经历和神话的义和团》(修订本),北京:社会科学文献出版社,2014 年,“英文版序”,第XVI 页。作为神话的义和团是考察在20 世纪的中国产生的关于义和团和“义和团主义”的种种神话。柯文认为,“作为事件的义和团代表的是对过去的一种特殊的解读,而作为神话的义和团代表的是以过去为载体而对现在进行的一种特殊的解读。”50. 出处同上,第XV 页。柯文提出了以下对于历史研究具有普遍意义的问题:“当历史学家为了说明和解释而把过去整理成‘事件’叙述时,或者当神话制造者出于不同的原因而从过去提取某些具有特殊象征意义的信息时,直接创造过去的人的经验世界会发生什么样的变化?”51. 出处同上,第XV 页。作为见证人的博萨德不可能了解当时他所经历历史的前因和后果。他的照片记述了武汉空战的情景,但并没有提到苏联援华志愿航空队。其实1938 年4 月29 日在武汉上空上演的抗战史上规模最大的一次空战,就是中国和苏联志愿飞行员的100 多架歼击机与日本空军的一次博弈。此次战斗中共击落11 架日本歼击机和10 架轰炸机,击毙50 名机组成员,2 名跳伞者被俘。中、苏方面损失飞机12 架,5 名飞行员牺牲。52. 步平、王建朗主编《中国抗日战争史》第二卷“战时军事”,北京:社会科学文献出版社,2019 年,第172 页。此外,亦请参考:蒋纬国总编著《抗日御辱》第四卷,台北:黎明文化事业公司印行,1978 年初版/1979 年再版,第885-886 页。中苏空军的主动出击,沉重打击了日本航空部队,有力配合了中国的地面战场。1945 年抗日战争胜利后,国民政府曾在武汉中山大道陈怀民路万国公墓为支援中国人民的抗战而英勇献身的苏联空军志愿队15 位飞行员建造了墓地,1956 年将墓地迁到了汉口解放公园内。由于当时的苏联援华志愿航空队是秘密来华,因此不仅是博萨德,即便是后来的研究者普夫伦德也对此未有提及。

博萨德在中国的几年可以看作是他生命中最重要、最有成就的时期,这无疑是他作为摄影记者生涯中最为波澜壮阔的岁月。也正是这一时期,让他的摄影和撰稿才能得到了淋漓尽致的发挥,可以全方位、整时段地报道抗日战争的过程,并且可以从不同、甚至是相反的视角来阐明这一事件。可毫无成见地介入一个复杂的事件之中,从而尝试着从中领略一个陌生而癫疯的世界,并将之介绍给西方的公众,这是博萨德的强项。从1939 年开始,这位自由职业的摄影记者不再有升迁发迹的梦想了,他接受了《新苏黎世报》的聘约而成为了这份报纸的固定记者。作为记者他享有崇高的威望,这些都源自他的才华和职业精神。一直到1953 年博萨德在板门店报道朝鲜战争时,已经过了花甲之年的他由于跌倒在树根上造成髋关节脱位,而彻底退出了摄影舞台。

在抗日战争极为困难的时期,只有极少数的西方摄影记者对日军占领下的中国进行如此持久、集中的跟踪图片报道。博萨德反映抗日战争的图片新闻所具有的直接性与生动性是无与伦比的。从抗战开始,一直到二战结束,对于西方特别是瑞士的读者来讲,博萨德成为了他们“良心的法庭”(Instanz)。1975 年博萨德去世以后,以往如雷贯耳的名字,逐渐为世人所遗忘。时间的距离让我们今天再次清楚地理解博萨德所遗留下来的这些作品的独特性及其价值所在。历史上多少曾显赫一时的英雄人物、政治精英早已随风而去,而有这些照片的存在,博萨德就依然活在历史之中。尽管有一些缺失以及战争中的损毁,但博萨德所留下来的为数众多的照片、报道、影片、著作、日记,依然可以看作是切入中国抗战最直观的原始文献。

① 2019 年4 月28 日在德国海德堡大学举 办的题为“展望亚洲:博萨德摄影作品中 的甘地和毛泽东”展览主题讲座,现场图

② 2018 年4-8 月在香港大学美术馆举办的、 “博萨德在中国——记录1930 年代的社 会变迁”的展览海报

博萨德既是现代新闻摄影的先驱,也是一位艺术家,自上世纪20 年代末以来,他便在亚洲和欧洲,后来也包括美国之间建立起了沟通的桥梁。他的摄影报道让西方的普通人开始直观地了解中国人的政治和文化生活。有关卢沟桥事变、武汉会战、日本轰炸等等,尽管我们通过历史文献有一定的了解,但历史书中的记载,很难会有这样的细节,也不会记录当时从领袖到普通士兵的精神状态,普通人的生活状态,而博萨德直接来自这些事件本身的照片给我们以极大的震撼,从中我们可以窥见那风起云涌的历史瞬间。特别是经历了80 年的时光沉淀后,它们以更具冲击力的视觉效果,准确、真实地再现了那一段惊心动魄的历史。近年来,博萨德的这些老照片不断被重新发现。从去年开始,至今已经在香港、海德堡和北京举办了三次相关的展览。博萨德将抗日战争的许多场景定格在1938 年的武汉,而今天在清华大学展出的这些照片,重又释放了当年的风采,一个个鲜活的生命故事被唤醒。照片与现实的联系是异常复杂的,今天我们所处的时代,以及如何展示它们,决定着我们如何认识这些历史图像。值得注意的是,这些照片的受众是1930 年代的西方读者,随着时空的转移,它们同样让今天的中国人感到震撼。“博萨德在中国”“博萨德摄影作品中的甘地和毛泽东”53. 这是2019 年4 月28 日-6 月10 日在德国海德堡大学“亚洲及跨文化研究中心”(Centre for Asian and Transcultural Studies, CATS)举办的有关博萨德的展览,题为“展望亚洲:博萨德摄影作品中的甘地和毛泽东”(Envisioning Asia: Gandhi and Mao in the Photographs of Walter Bosshard)。以及“博萨德与卡帕在中国”分别是最近三场展览的题目,作为观众的我们如何与这些历史图像建立起关联性,是至关重要的。从这个角度来说,博萨德的作品并没有完成,只有在观众/读者的参与过程中,才真正能够完成。