林口县绿化示范村聚落空间分布特征与影响因素1)

李彦雪 宋杰夫 许大为 马力

(东北林业大学,哈尔滨,150040) (黑龙江省城市规划勘测设计研究院)

乡村是农业文明的产物,是我们赖以生存的重要空间,乡村聚落空间是农村人居环境的重要内容,是美丽乡村的真实写照。建设美丽的宜居乡村,改善农村的人居环境,这已成为了实施国家乡村振兴战略的重要课题和根本任务之一,在我国对乡村景观重视程度提高和全面推进乡村振兴的背景下,黑龙江地域典型聚落景观空间形态有待挖掘,地域乡村聚落空间分布特征及影响因素缺乏客观认知。

聚落近代以来泛指居民点[1],既是人们居住与生活的场所,也是进行社会活动和生产劳作的中心。聚落分布是自然和人文因素共同作用的结果,我国幅员辽阔,不同地域自然条件孕育出多样乡村聚落景观空间,特殊自然和人文环境等,为聚落景观相关研究提供了较为多元的研究对象,体现了地域特色的乡村景观形态特征。梁发超[2]结合乡村聚落景观空间特征及演变应用了分形理论,陈亚利[3]、孙松林[4]对地域聚落景观特征进行深入研究,吕妍[5]对构成古镇空间形态的要素进行分层次提取与分类解析,归纳并总结,浦欣成从乡村聚落形态的量化研究开展研究[6],刘紫微等[7]对乡村景观破碎度与乡村空间形态开展定量描述研究[7],目前研究较为集中的类别为传统聚落景观空间及聚落空间分布等[8-11],而黑龙江地域乡村聚落空间的分布特征及影响因素研究为空白,典型聚落景观空间形态有待挖掘。

1 研究方法

本文以林口县为基本空间单元,各乡镇经过层层筛选并申报,综合选取了22个典型绿化示范村进行美丽宜居型重点建设。通过运用无人机多视图影像三维重建技术获取资料,基于地理信息系统空间分析技术,分析地域典聚落空间分布受自然环境的海拔高程、坡度、坡向和流域因素的影响,结合人文环境影响下的交通和区域环境等因素的分析,对绿化示范村聚落空间分布特征及影响因素展开科学理性思维探讨,客观认知黑龙江地域乡村聚落空间分布及影响因素,利于引领黑龙江地域进行村落的绿化美化建设,推进乡村振兴战略的实施。

1.1 样本村落的选取

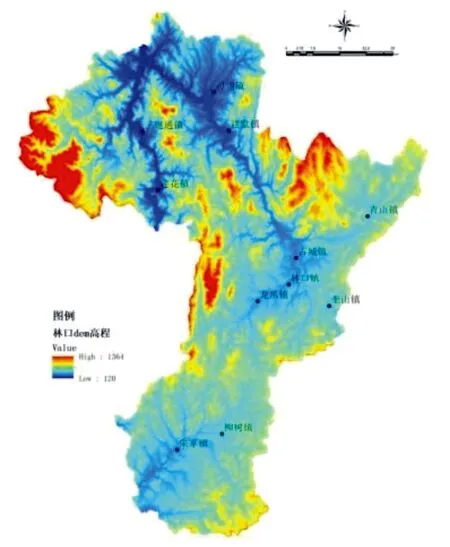

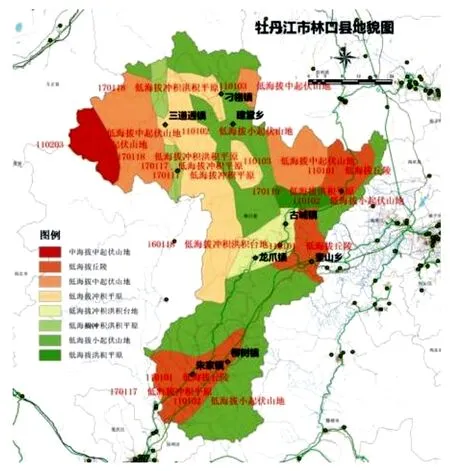

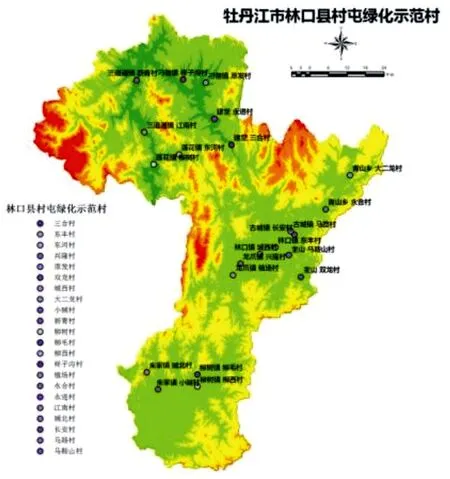

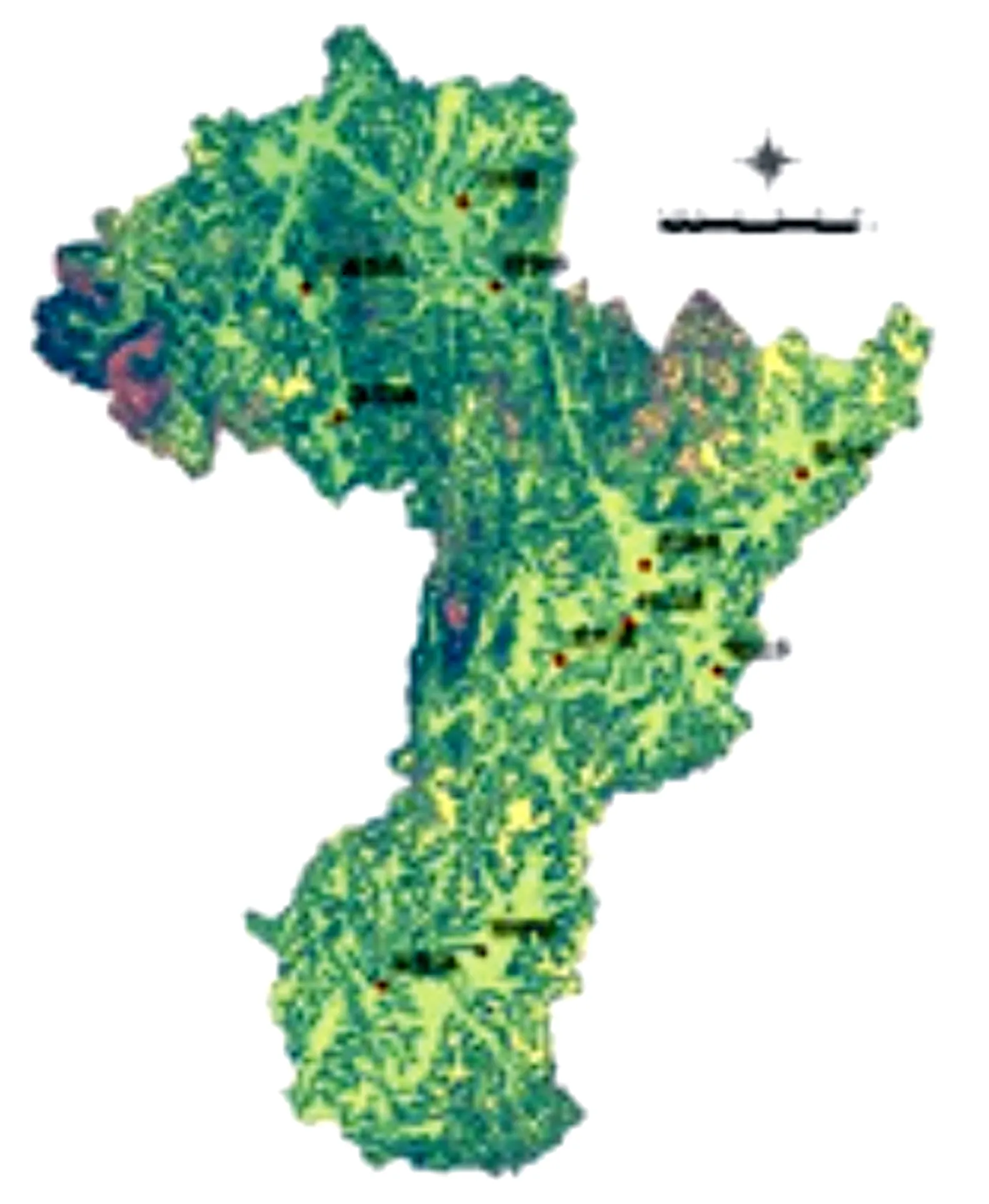

林口县隶属黑龙江牡丹江市(如图1),下辖11个乡镇(如图2),位于黑龙江省东南部,张广才岭、老爷岭和完达山脉交接处,是连接牡丹江市、七台河与鸡西的枢纽。县域气候条件属寒温带大陆性季风气候,属中低山丘陵漫岗地带,县域地势在120~1 364 m,地势四周高,中间低,如图3和4。

图1 林口县微观区位图

图2 林口县行政区划分图

图3 林口县地势图

以林口县县城为中心,以村庄为网结,以交通为纽带,形成密不可分的空间网络体系。村落空间体系中以林口县为核心,有呈点状分布的行政村庄、镇乡结合部和乡中心区和镇辖区行政村,有山脉、流域和道路形成的脉络与线状空间,有农田与村庄形成的面状空间。

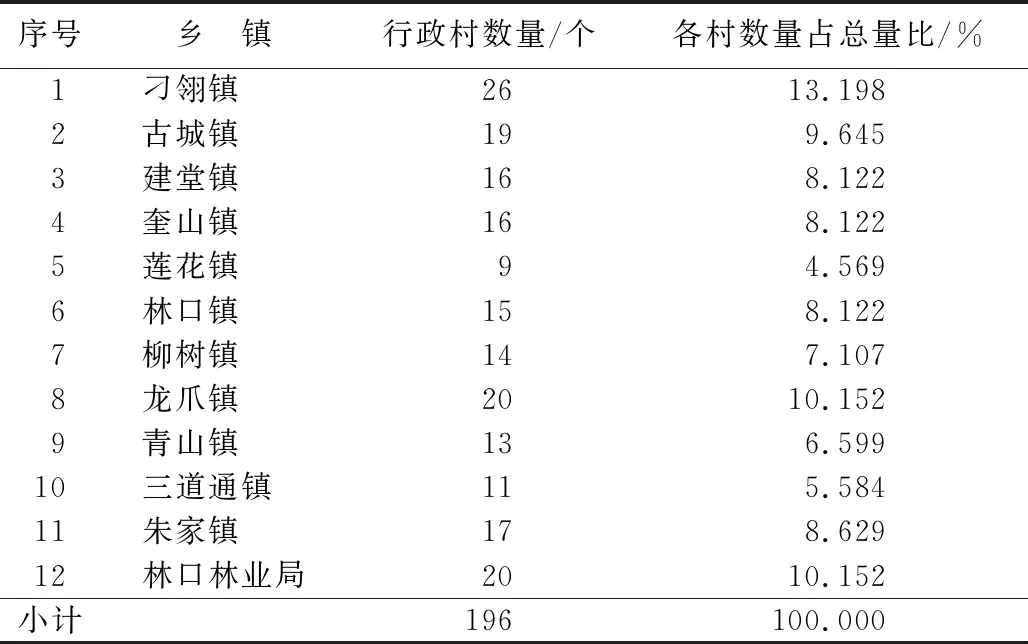

以林口县为基本空间单元,分布的408个自然村屯(分布如图5)中统计到,各乡镇所有的行政村为196个(如表1),不含林业局管辖社区,本研究统计到176个行政村(分布如图6,不含林业局),分布在11个乡镇,将所有村落全部量化分析难度较大,为了更具代表性,黑龙江3 a行动重点建设的绿化示范行政村,即第一类美丽宜居型示范村共有22个作为代表进行重点研究。

表1 林口县辖区乡镇(含林业局)行政村数量统计

图4 林口县行政区地貌

样本行政村的选择具有一定地域代表性、广泛性和类型多样性的特点,且广泛分布在不同乡镇如表2,位置如图7。走访的22个行政村即为第一类美丽宜居型行政村,经济基础条件相对较好,其建设为“改善提升型行政村”和“基本保障型行政”也具有一定示范性。

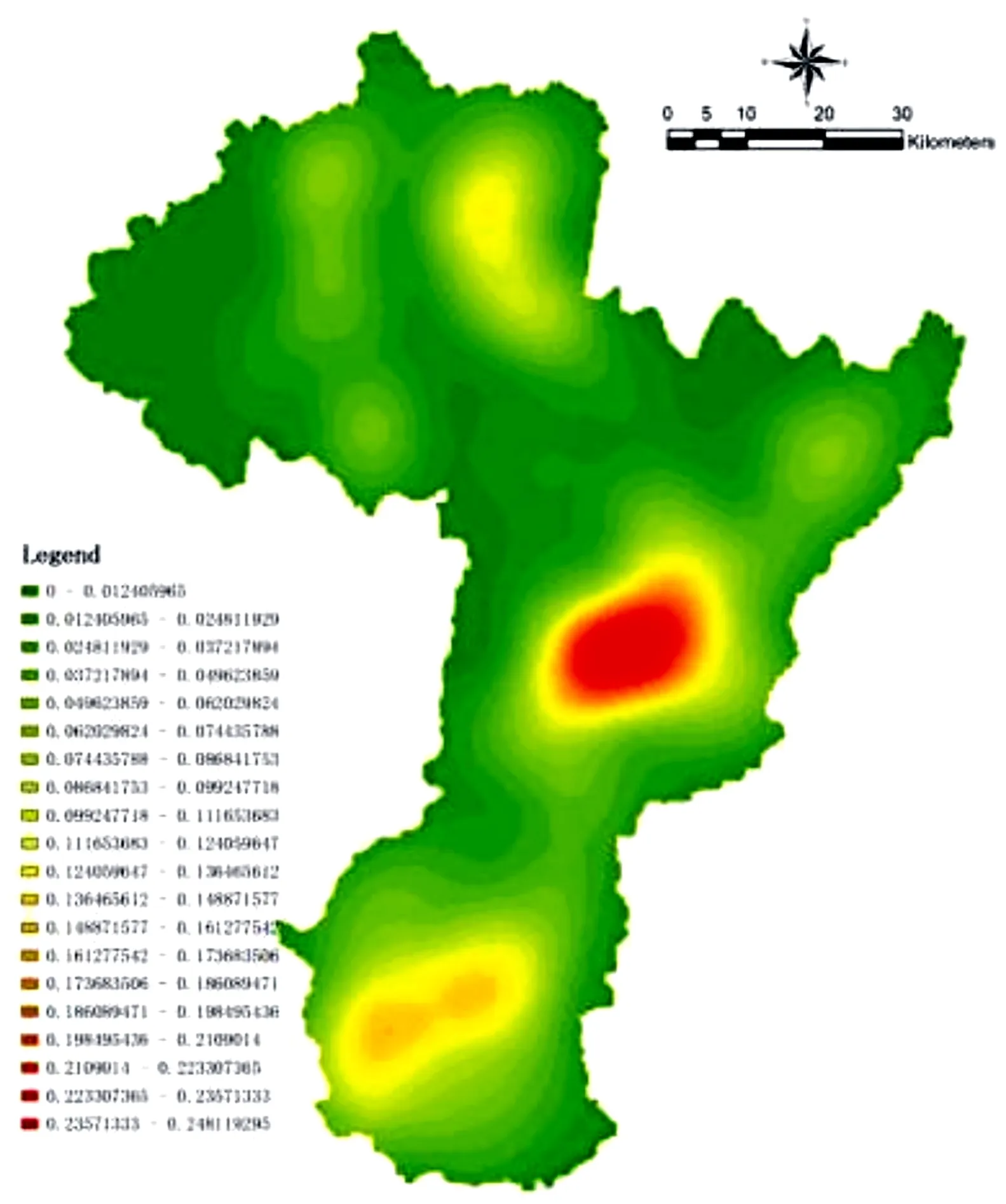

1.2 村落空间分布形态密度数据获取

利用科学数据共享服务平台获取的全国农村居民点分布数据(年),提取出黑龙江省牡丹江的林口县自然村屯408个,其中行政村176个(不含林业局所辖范围),筛选出22个重点建设示范村,位置如图8。利用地理信息系统空间分析技术,Arc GIS平台密度分析工具,将示范村作为离散对象进行密度计算,生成村落核密度图,Classer分为20阶,选择带宽为500 m(图9、10)。

图8 GIS样本村落分布图

图9 核密度分析图

从聚合程度结果分析,低海拔洪积平原、低海拔冲积洪积台地、低海拔丘陵和低海拔小起伏山地村落相对密集,中高海拔起伏山地和低海拔中起伏山地村落相对稀疏。通过行政村在林口县域的密集度排布,分析聚合程度与地貌特征关系较突出,受自然环境地势影响较大。

2 乡村聚落景观空间分布影响要素分析

乡村聚落分布是自然因素和人文因素共同作用的结果,基于地理信息系统空间分析技术,分析行政村分布与自然环境和人文环境各要素影响程度的分析。主要包括物质景观形态影响下的高程、坡度、坡向和流域要素特征,人文环境影响下的交通和区域环境等要素分析。

2.1 自然环境影响因素

物质景观形态体现为自然环境各影响要素,即村落布局与自然环境下高程、坡度、坡向和流域等影响要素特征对村落分布的影响。

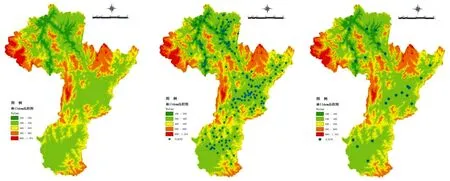

村落选址与高程。通过地理信息系统空间分析技术,利用ArcGIS平台,将提取出的176个行政村,特别是22个示范村,进行相关属性的梳理,通过高程分段数据提取至样本村落点属性数据库,定量分析村落的分布与地势海拔高程的关系(如表3,如图10)。

图10 林口县域地形等高线图

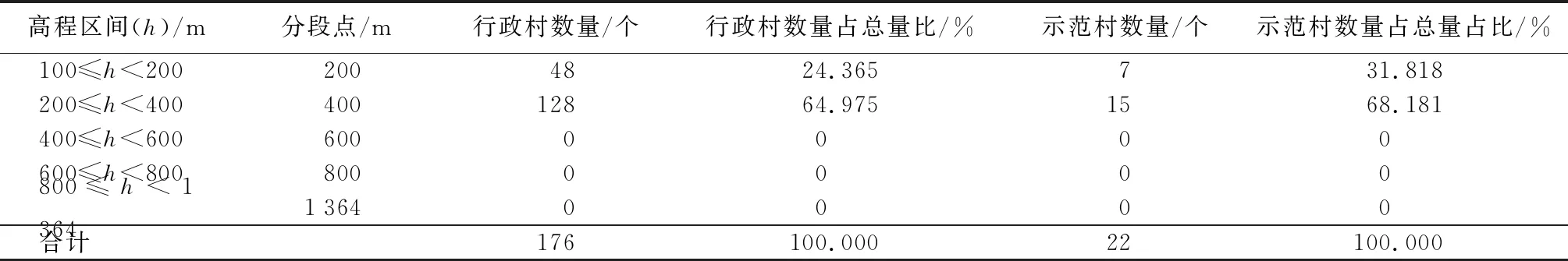

表3 行政村与示范村沿高程分布及占比统计

结合林口县地形地貌特点,利用自然间断点分级法将栅格分组值分为5个类别,高程设置100~200,200~400、400~600,600~800,800~1 364 m进行海拔高程的重分类,分级点200、400、600、800和1 364 m。

统计结果显示,200~400 m高程段行政村数量特别高,占到了64.975%,其余行政村均分布在100~200 m高程段区域,示范村数量与行政村分布数量相均衡,而高于400 m高程段没有行政村或示范村的分布。

该区域100~400 m高程段为低海拔冲积平原主导,适合乡村聚居,地势相对平坦,有一定的起伏,土地肥沃,交通便利,生态资源好,为人们生产生活提供了非常便利的前提条件。而在400 m以上台地或中高海拔起伏山地,交通不便利,对于农业为主的生活方式,不具备农田开垦等生产生活的基本条件,因此并没有样本村落(图11)。

图11 基于高程的林口县行政村及示范村落位置分布图

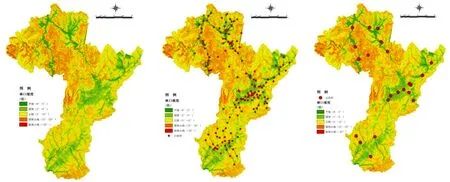

村落选址与坡度。坡度是村落分布特征的重要影响因素,关系到人类聚居村落的分布及规模等。本文对林口县地势坡度进行重分类,划分为平地(0~2)°、缓坡(2~5)°、丘陵(5~15)°、缓坡山地(15~25)°、陡坡缓坡山地(>25°)。利用ArcGIS平台的空间分析工具提取栅格文件像元数值,获得不同坡度上样本村落的可视化数据,如图12。

图12 基于坡度的林口县行政村及示范村落位置分布

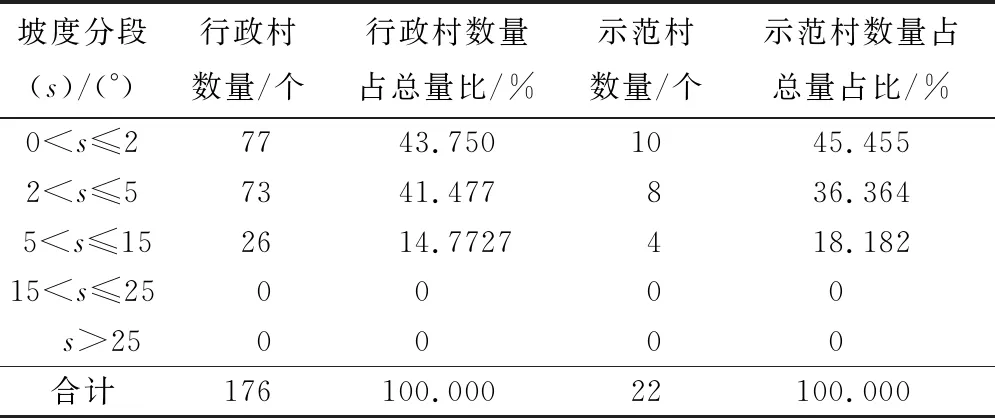

统计结果显示行政村与示范村的分布占比很均衡,43.75%的行政村都分布在(0~2)°之间的平地环境当中,示范村为45.455%,相对比例均衡;41.477%村落分布在(2~5)°中,示范村为36.364%;(5~15)°的丘陵环境中,行政村数量占14.7727%,示范村为18.182%,相对比例减少,说明(0~5)°的平地与缓坡空间更适合人类聚居。而(15~25)°的丘陵和高于25°的山地环境没有行政村分布。可见坡度在(0~5)°度是普遍选择的范围,该坡度是适宜人居,具备农田开垦、构筑建筑的条件,更适合植被及农作物生长,交通便利,生态环境良好,作为农业大省农田耕作与地形坡度关系密切(表4)。

表4 行政村与示范村沿不同坡度分布及占比统计

村落选址与坡向。基于林口县DEM地形图对其进行坡向分析,以北方基准方向按顺时针进行测量。

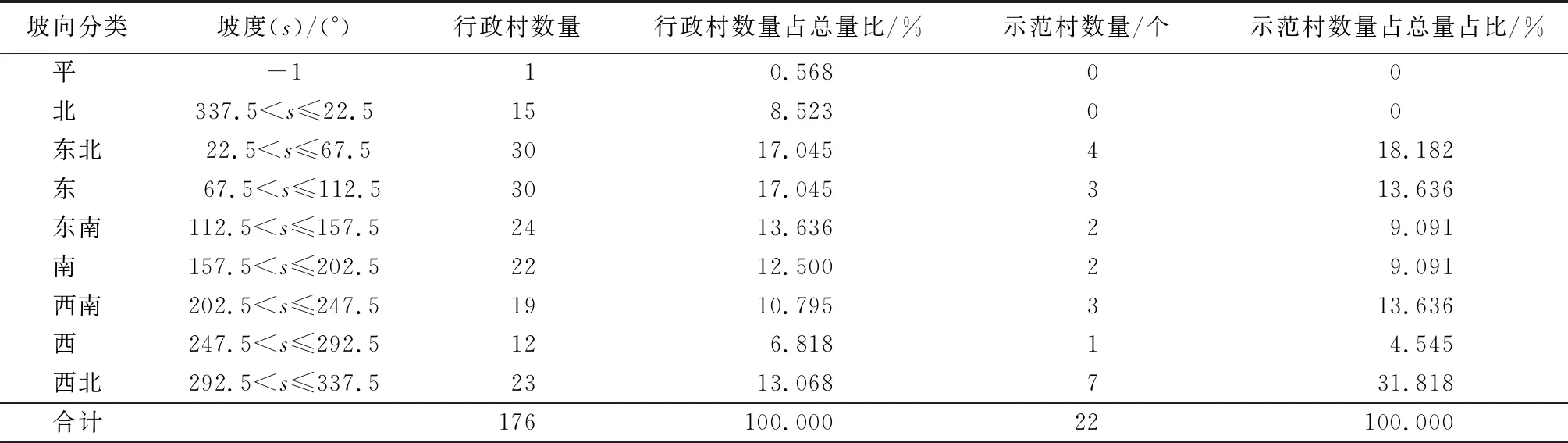

通过图13和表5数据统计分析显示,林口县行政村平面坡、北坡、西坡分布较少,东北和东方向分布最多,均为17.045%,其次为东南方向为13.636%,西北方向高达13.068%,高于南侧的12.5%。南、东南、东、西南位于阳坡的样本村落总共占比53.976%,同全省样本村落分布一致,即阳性面和阴性面的分布比例反差不是很大。

表5 行政村与示范村沿不同坡向分布及占比统计

图13 基于坡向的林口县行政村及示范村落位置分布

本节研究的地域位于中温带,冬长夏短,昼夜温差大,行政村落分布呈现一定向阳性,因村落多分布在本属于广义阳性面的平原,故阳性面和阴性面数值反差并不大。

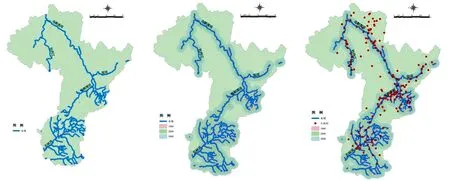

村落选址与流域。林口境内主干河流为牡丹江,另外有乌斯浑河、五林河和亚河大小支流分布于县域内。结合林口县流域分布,将流域缓冲距离分别设置为1 000、2 000和3 000 m,通过使用ArcGIS平台空间分析工具,进行缓冲区分级统计,并进行空间连接Spatialjion,将流域缓冲区内村落样本点进行逐层提取,统计显示如表。

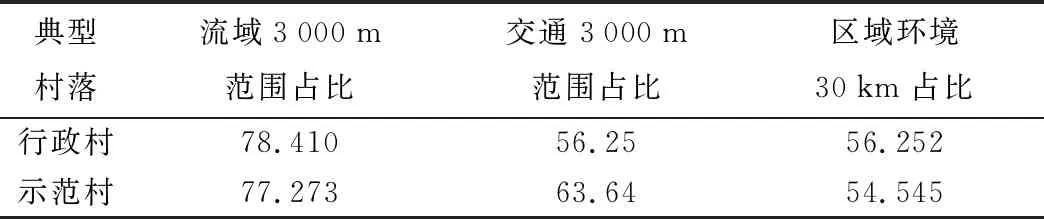

如图14在176个样本中有97个行政村在1 000 m缓冲范围内,占比55.114%,有59.091%的示范村;有14.773%的行政村和9.091%的示范村在2 000 m缓冲范围内,在2 000~3 000 m缓冲区有行政村8.525%和9.091%的示范村(表6)。

图14 林口县流域缓冲区分析图

表6 基于流域特征的行政村与示范村分布及占比统计

在1 000~3 000 m缓冲区范围内有行政村共占比78.41%,表明行政村沿流域分布趋势非常明显,特别是1 000 m范围内集聚行政村最多,在超出3 000 m缓冲区仅有21.591%的行政村分布,示范村与行政村的占比基本均衡。因此从行政村及示范村对比发现优先选择临近河流区域成为优先选择条件,具有便利的区位、交通、资源和环境等优势的临近河流区更具优势。

2.2 人文环境影响因素

功能空间形态体现为人文环境各影响要素,即村落布局与人文环境影响下的交通和区域环境等影响要素特征对村落分布的影响。

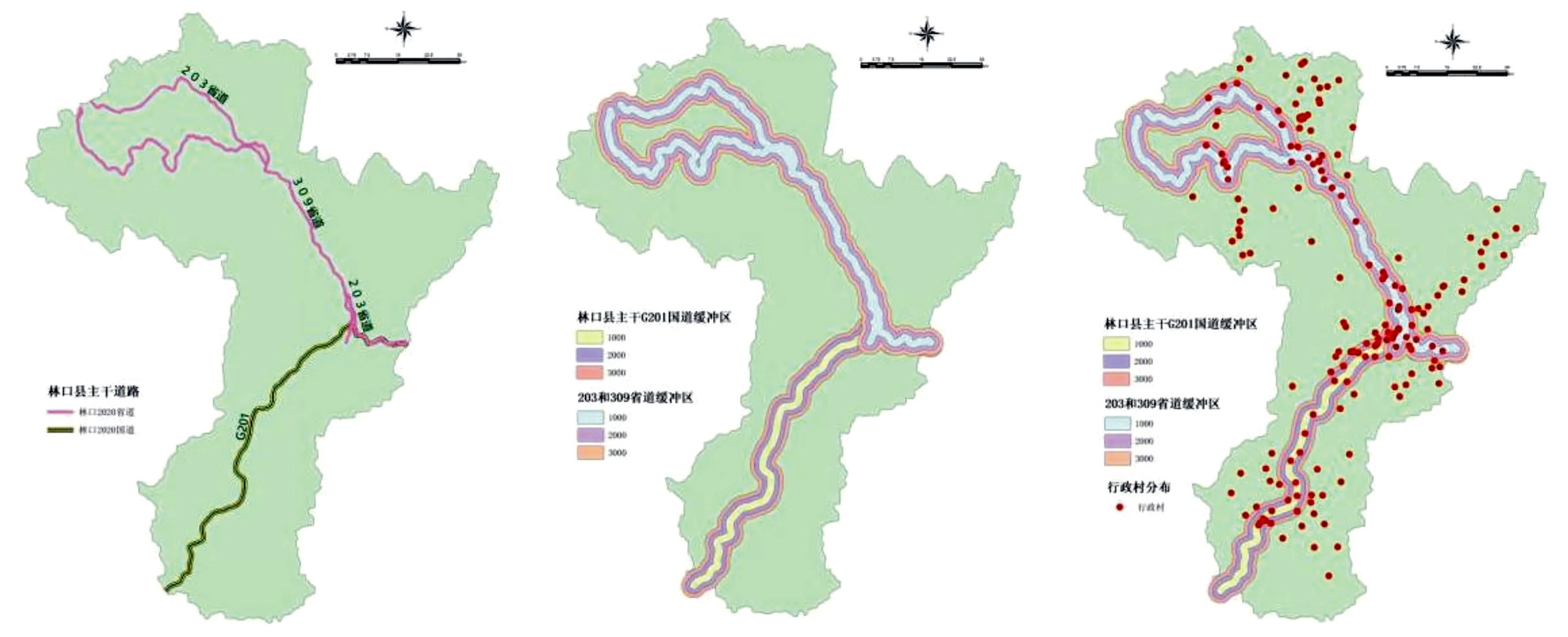

交通分析。林口县共有高速、省道及国道3组主要道路,省道和国道两组主干路贯穿全境,G201国道、203和309省道将全县各条公路串联成网络,距离中俄边境口岸城市绥芬河仅有155 km,交通网四通八达,交通非常便利,是林口县的重要交通枢纽,因此本节以省道和国道两组主干路进行主要道路的展开缓冲区分析(图15)。

图15 林口县主道缓冲区分析图

通过前面分析发现示范村与行政村的占比均都持平,因此本节分国道和省道作为交通主道路进行缓冲区内所有行政村的分析。将交通主道路缓冲距离分别设置为1 000、2 000和3 000 m,进行缓冲区分级统计并将缓冲区内行政村进行分级、分类逐层提取,统计如表7。

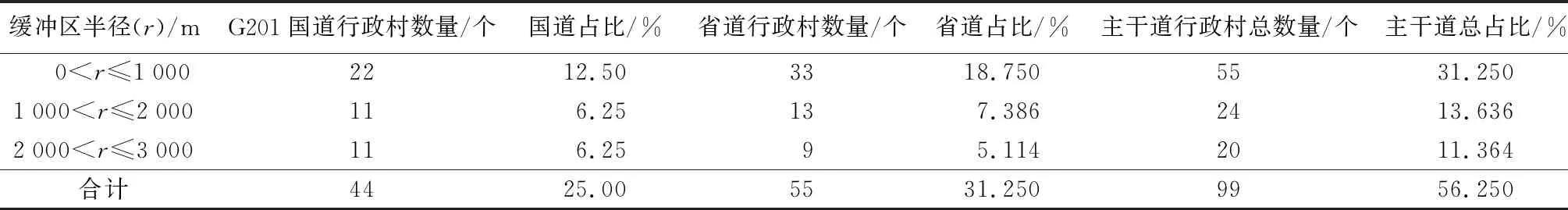

表7 行政村沿主道分布及占比统计

统计显示176个样本中,G201国道0~3 000 m缓冲区内有44个行政村,占总量的25%,44个行政村中7个示范村临近国道3 000 m缓冲区以内,分别为柳毛村、马鞍山村、东丰村、植场村、兴隆村、城西村和柳西村。省道0~3 000 m缓冲区内33个行政村,占总量的18.75%,55个行政村中7个示范村临近省道3 000 m缓冲区以内,分别为马鞍山村、东丰村、三合村、江南村、永进村、新青村和样子沟村。

主道0~3 000 m缓冲区内行政村总数量为99个,占比56.25%,有77个在省道与国道的缓冲区外,占比43.75%。99个行政村中有12个示范村在该缓冲区内,占示范村总量的54.545%,均与行政村的占比持平。12个行政村中马鞍山村和东丰村都在省道与国道的0~3 000 m交叉缓冲区内,可以看出两个村子的交通非常便利。数据表明交通主要道路作为人们生产生活过程中与外界联系的枢纽,直接影响着村落的分布(表8)。

表8 村落分布与各影响要素影响程度对比统计 %

区域环境特征分析。本文选取林口县县城作为影响行政村的区域中心,分析行政村落布局与行政区划中心镇之间是否存在一定的空间关系。以5 000 m距离对中心城镇进行缓冲区分析,即按照每5 km的间距分为5、10、15、20、25、30 km、大于30 km这个等级划分范围,再将行政村进行空间连接叠加分析,得出行政村最为集中的分布于距离中心城镇10 km范围的区域之内,在30 km缓冲区范围内有99个行政村,占比56.25%,相对12个示范村分布于此,占比54.545%,与行政村数量相均衡。有43.75%的行政村在30 km缓冲区外,含10个示范村。在大于10 km且小于25 km范围内没有行政村,原因为林口县地带狭长,该区域位于相邻城镇边缘地带,村落分布稀疏所致。

整体可看出中心镇与行政村的分布之间的空间关系是呈现较为紧密的关系,36.364%的行政村紧邻中心城区。结果显示54.545%在30 km缓冲区范围内。在5 km缓冲区区域内有兴隆村、马鞍山村、城西村和东丰村;10 km缓冲区区域有双龙村、植场村、长安村、马路村;25 km缓冲区区域有永合村;30 km缓冲区区域柳毛村、三合村、柳西村。这些村落相对交通具有一定优势条件,比较便利,与外界连通性较好,经济发展水平不会受到区域环境的影响。

3 结论与讨论

量化与分析结果表明:样本村落聚合程度与地貌特征关系较突出,地势直接影响着村落的分布,低海拔洪积平原低海拔冲积洪积台地、低海拔丘陵和低海拔小起伏山地的村落相对密集,地形坡度在0~5度是普遍选择的范围,坡向分布呈现一定的向阳性,但阳性面和阴性面数值反差并不大,优先选择临近河流或主要道路区域分布,中心镇与行政村的分布之间的空间关系呈现较为紧密的关系。

通过对典型村落分布整体分析与各影响要素关系分析,样本村落聚合程度与地貌特征关系较突出,地势直接影响着村落的分布,低海拔洪积平原低海拔冲积洪积台地、低海拔丘陵和低海拔小起伏山地的村落相对密集。100~400 m高程段低海拔冲积平原主导的区域,为人们生产生活提供了非常便利的前提条件,适合乡村聚居。地形坡度在0~5度是普遍选择的范围,作为农业大省农田耕作与地形坡度关系密切。样本村落坡向分布呈现一定的向阳性,但因村落多分布在本属于广义的阳性面的平原区域,对朝向没有明显的倾向性。

优先选择临近河流区域成为优先选择条件,在沿流域1 000~3 000 m缓冲区范围集聚分布趋势非常明显。省道与国道的3 000 m缓冲区域内分布了大部分村落。俗话说“要想富,先修路”交通条件的便利直接影响区域经济的发展,便利的交通利于区域间人员流动、物资交换等,利于提升当地经济水平。中心镇与行政村的分布之间的空间关系是呈现较为紧密的关系,在30 km缓冲区范围内与外界连通性较好。