陕西黄龙山褐马鸡和环颈雉适宜生境预测及重叠区域1)

李宏群 邢立刚 韩培士 牛常会 袁晓青 霍安平

(长江师范学院,重庆,408100) (延安市黄龙山林业局)

同域分布的物种对不同资源(食物、空间、时间等)的竞争及其演化是群落生态学领域的重要研究内容[1-3]。许多学者认为,竞争是导致不同物种对资源利用产生差异的1个主要因素,会使不同物种之间的形态、行为产生差异[4]。根据竞争排斥理论,同域分布食性及取食方式相近的2个动物,如要在同域生境中共存,必然会产生一定的竞争,如需长期共存,必然会导致生态位的分化,以降低竞争的激烈程度[5-6]。已有研究表明,同域分布食性相似的近缘物种,虽然其在资源生态位和空间生态位上发生部分重叠,但重叠的比例较小,由于其在对食物资源及空间的利用方面发生了分离,因此,能够降低种间竞争[6-7]。现有的野生动物保护战略要求,需同时考虑同一景观中多个物种的保护工作,而这离不开物种间的栖息地重叠分析。对于同域分布食性相似的近缘物种栖息地进行重叠分析,可以探究多个物种的分布格局,促进区域生物多样性保护。

褐马鸡(Crossoptilonmantchuricum)是我国特有珍稀鸟类,国家一级重点保护野生动物,被濒危野生动植物种国际贸易公约(CTTES)列入附录Ⅰ,世界自然保护联盟(IUCN)将其列为易危鸟类。世界雉类协会的会徽图案上,就有褐马鸡的形象,被誉为“东方宝石”[7]。褐马鸡与同域分布的常见种环颈雉(Phasianuscolchicus)都是以植物性食物为主的杂食性鸟类。高度重叠的地理范围及相似的食性,暗示着褐马鸡和环颈雉具有相似的生境需求、偏好。同时,二者均属于鸡形目雉科的典型地栖性鸟类,由于较弱的飞行能力使其绝大部分行为都局限于地面生境,因此,这2个物种同域分布时必将面临更为激烈的空间竞争。目前,已有研究在不同地区探讨了同域鸡形目物种的生境分化,但多数研究大多只集中在微生境或景观等单一空间尺度[5,8-9],缺乏对不同尺度生境分化差异的关注,限制了对同域鸡形目鸟类生境分化及共存机制的全面认识。对于褐马鸡和环颈雉来说,仅见Li et al.[7]在微尺度对褐马鸡和环颈雉生境选择差异进行过研究,缺乏宏观尺度的分析,对其同域分布范围、适宜栖息地分布格局还不了解。当前国际流行的最大熵模型(MaxEnt)是依据已知样点的环境变量,按照一定算法得出目标物种分布的约束条件,探寻此约束条件时熵最大的该物种概率分布,据此预测该物种在研究区内的生境分布情况[10-11]。目前,应用该模型探究濒危野生动物栖息地适宜性的研究很多,均取得了较好的结果[2-3,12]。通过MaxEnt模型对褐马鸡、环颈雉的潜在地理分布进行研究,不仅可以探究2个物种在陕西黄龙山的适宜生境分布格局与重叠状况,还有助于了解物种与环境间的关系,为鸡形目2种雉类的保护管理提供参考。

1 研究地概况

陕西黄龙山,古称“梁山”,位于陕西省黄龙县、韩城市以及宜川县交界处。研究区域包括陕西黄龙山及其周边区县(洛川、白水、合阳、澄城),总面积为12 734.6 km2,地理坐标为34°56′~36°25′N,109°7′~110°55′E。此处设立了陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区、陕西韩城黄龙山褐马鸡国家级自然保护区。除周边区县外,黄龙山地形起伏,沟壑纵横,海拔340~1 713 m,属于大陆性暖温带半湿润气候类型,四季分明,年均气温10.25 ℃,年均降水量549.3 mm,降水多集中在7—9月,年蒸发量856.5 mm[13]。森林植被为暖温带落叶阔叶林,以天然植被为主,山地森林茂盛,有“黄土高原一叶肺”的美誉,被称为黄土高原上的一颗绿色明珠[14-15]。

2 研究方法

2.1 数据采集

2019年8月至2020年4月期间,在陕西黄龙山总共布设31条样线进行野外动物资源调查,每条样线长度2~5 km,自沟口向山脊尽量覆盖各种生境类型,海拔跨度为1 100~1 700 m。2019年10月、2019年12月、2020年3月分别对样线进行重复调查,当遇到食迹或沙浴地等能够证明是褐马鸡、环颈雉活动后留下的痕迹或实体时,通过手持GPS采集分布点的经纬度坐标。褐马鸡取食地明显翻动并连接成片,环颈雉多在低矮的灌丛中觅食,多不明显,而沙浴地区则依据脱落的羽毛判断,如果不能判断就放弃。同时,考虑褐马鸡、环颈雉的活动点距离过近会因空间自相关性较大而影响模型模拟的准确度,故根据褐马鸡冬季日活动最大距离约300 m[16],环颈雉日活动最大距离100 m,在ArcGIS 10.2中对褐马鸡和环颈雉分布点进行缓冲区分析,间距小于最大距离的点仅随机保留1个点,其余删除。经过严格筛选,仅保留可靠的72个褐马鸡出现点,环颈雉多采取隐藏策略[7]难于发现,仅有38个出现点。

2.2 数据处理

根据以往的雉类物种生境研究经验,选择了地形、植被、水源、气候、人为干扰等5类的26个环境变量用于褐马鸡和环颈雉的潜在生境选择研究[3,17]。下载分辨率为30 m×30 m数字高程图(http://www.tuxingis.com/),在ArcGIS 10.2中使用表面分析功能提取获得海拔、坡度、坡向3个地形变量;水系因子通过下载全国主要的河流矢量数据(http:/www.diva.gis.org),使用ArcGIS 10.2的欧氏距离分析功能生成到河流距离的栅格数据;下载研究区域分辨率30 m×30 m Landsat 8遥感影像数据,利用ENVI 5.2软件,采用监督分类方法对该遥感影像进行分类处理,将植被类型分为阔叶林、针阔叶混交林、灌丛林、草丛、田地、居住地、稀疏林等7种类型。气候变化对物种的分布、生存和繁殖等都有直接影响[12,18]。从WorldClim数据库下载得到的19个反映温度与降水的特点及季节性变化特征的生物气候变量(https://www.worldclim.org/)。人类的活动中居住和交通是最为直接、强烈的2种方式[3]。依据全国主要道路和居民点矢量数据(http:/www.diva.gis.org),利用ArcGIS 10.2的欧氏距离分析功能,生成距道路距离、距居民点距离的栅格数据。以上所有图层数据重采样到约1 km×1 km分辨率,其中植被类型以最邻近分配法进行重采样,其余连续型变量以双线性插值法进行重采样[3],并统一边界和坐标体系。

2.3 模型过程

由于MaxEnt模型的精度及准确性受环境变量数量的影响,变量过多不利于试验结果的准确性,故利用MaxEnt模型将26个环境变量数据依次计算4次,每次舍去贡献率为0的环境变量,以筛选后的环境变量为利用变量[19-20],最终保留了到居民点距离、到道路距离、到水源距离、植被类型、生物气候变量等共16个环境变量。把褐马鸡、环颈雉分布点数据及筛选环境变量数据导入MaxEnt模型(3.3.3k版本),随机选取75%数据为训练集,剩余25%的数据作为测试集[12,21]。同时,勾选模型的刀切法分析环境变量的重要性,并绘制环境变量响应曲线以评价其对模型预测结果的阈值范围,其他参数默认设置。采用受试者工作特征曲线分析方法进行模型精度评价[12]。AUC为工作特征曲线下的面积。一般认为,AUC值为0.6~0.7时诊断为较低,为0.7~0.8时诊断为中等,0.8~0.9时诊断为良好,大于0.9时诊断为优秀[22-23]。

2.4 褐马鸡和环颈雉生境重叠分析

最大约登指数,即敏感性与特异性之和取最大值时的阈值[3]。大量研究证明用此阈值将连续的物种适宜生境预测结果二分类为适宜和非适宜生境明显优于其他阈值划分法[3,24]。根据该模型最大约登指数将研究区域内所有栅格二分类为适宜和不适宜生境[14]。褐马鸡栖息地栅格图层中不适宜生境的像元值定义为1,适宜生境的像元值为2;环颈雉栖息地栅格图层中不适宜生境的像元值为3,适宜生境的像元值为4。然后通过ArcGIS 10.2的栅格计算功能对2个栅格数据进行相乘运算,栅格像元值为3的表示2个物种均不适宜该生境,像元值为4表示该生境仅是环颈雉的适宜生境,像元值为6表示该生境仅是褐马鸡的适宜生境,像元值为8表示该生境为2个物种共同适宜生境[2,25]。

3 结果与分析

3.1 模型准确性检验

ROC曲线验证结果显示,褐马鸡训练集、验证集的AUC值分别为0.963、0.951,环颈雉训练集、验证集的AUC值分别为0.964、0.885,表明2种雉类的MaxEnt模型预测结果均达到良好水平以上,能够较准确预测2种雉类的生境适宜性。

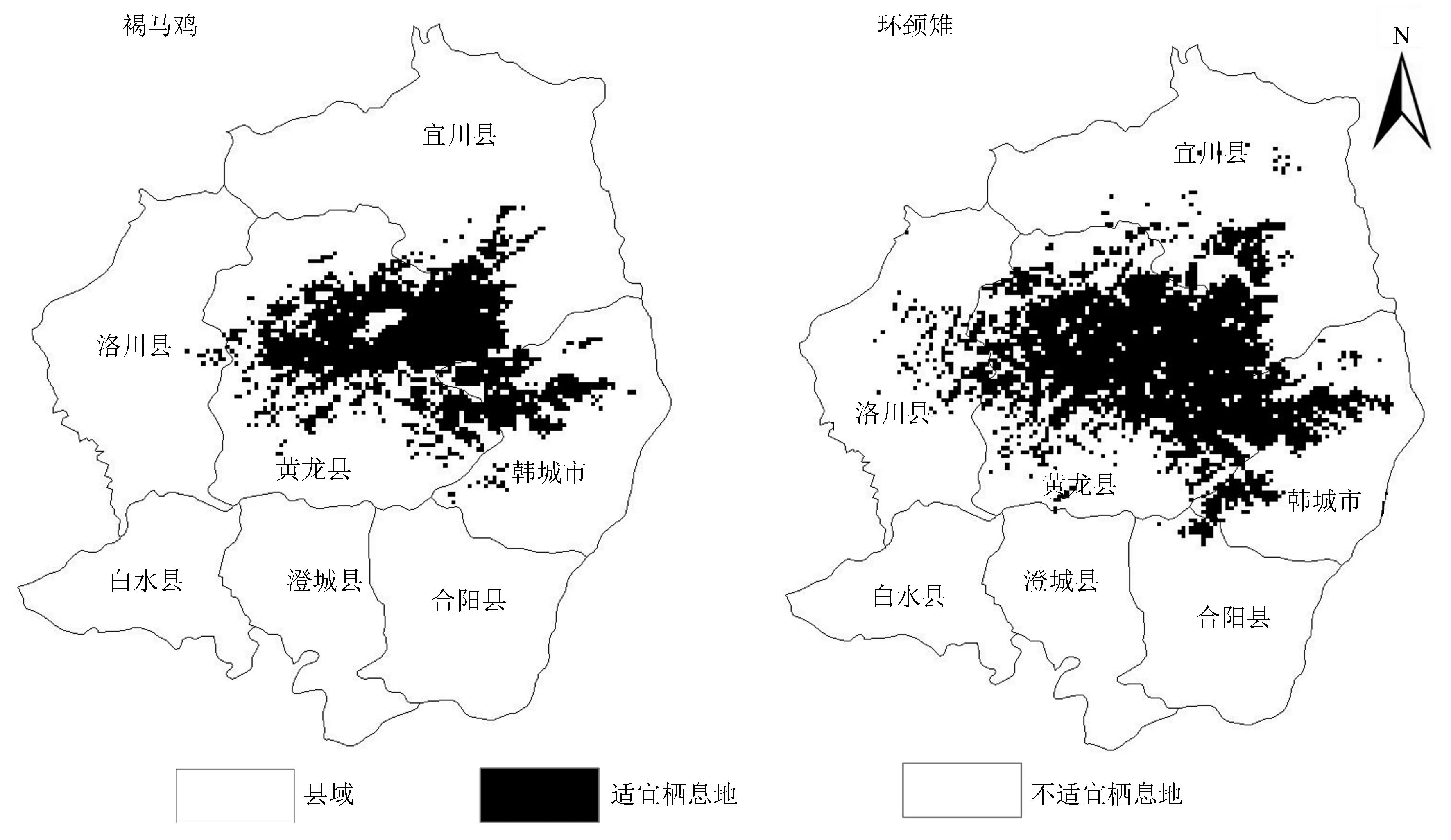

3.2 褐马鸡和环颈雉潜在分布区的预测

褐马鸡、环颈雉的最大约登指数分别为0.377 3、0.306 8,据此将2种雉类的模型预测结果分类为适宜、非适宜生境(图1)。在研究区内,褐马鸡的适宜生境面积为1 268.75 km2,占研究区总面积的9.31%,其中549.35 km2位于陕西延安黄龙山褐马鸡保护区内,占保护区面积的60.58%;环颈雉适宜生境面积为2 218.37 km2,占研究区域总面积的16.28%,其中745.88 km2位于陕西延安黄龙山褐马鸡保护区内,占保护区面积的82.25%。

图1 陕西黄龙山褐马鸡和环颈雉的适宜生境分布

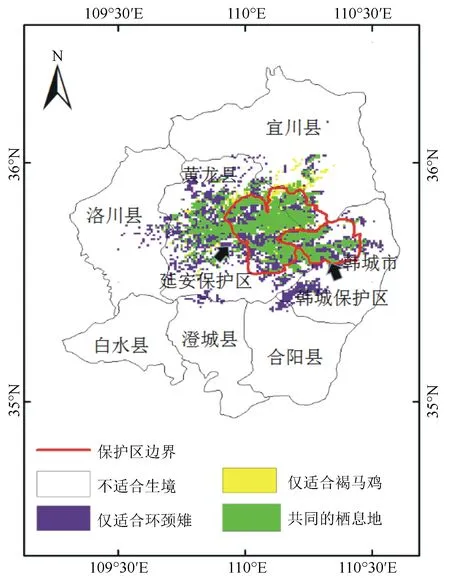

3.3 褐马鸡和环颈雉适宜生境重叠情况

2个物种的适宜生境重叠面积达1 162.63 km2,分别占研究区褐马鸡、环颈雉适宜生境总面积的91.64%、52.41%。其中黄龙县褐马鸡、环颈雉共同适宜生境面积最大,为775.78 km2,其次是韩城市(208.94 km2)、宜川县(177.22 km2)、洛川县(5.45 km2),其分别占陕西黄龙县、韩城市、宜川县、洛川县内褐马鸡、环颈雉适宜生境总面积的93.05%、100%、79.04%、100%和55.17%、44.57%、66.67%、12.07%(表1)。说明环颈雉在上述县市以及整个研究区的适宜生境面积较大。白水县、澄城县、合阳县没有褐马鸡、环颈雉的共同适宜生境。

表1 陕西黄龙山褐马鸡和环颈雉适宜生境重叠区域面积

图2 陕西黄龙山褐马鸡和环颈雉适宜生境的重叠情况

3.4 褐马鸡和环颈雉生境与环境因子的关系

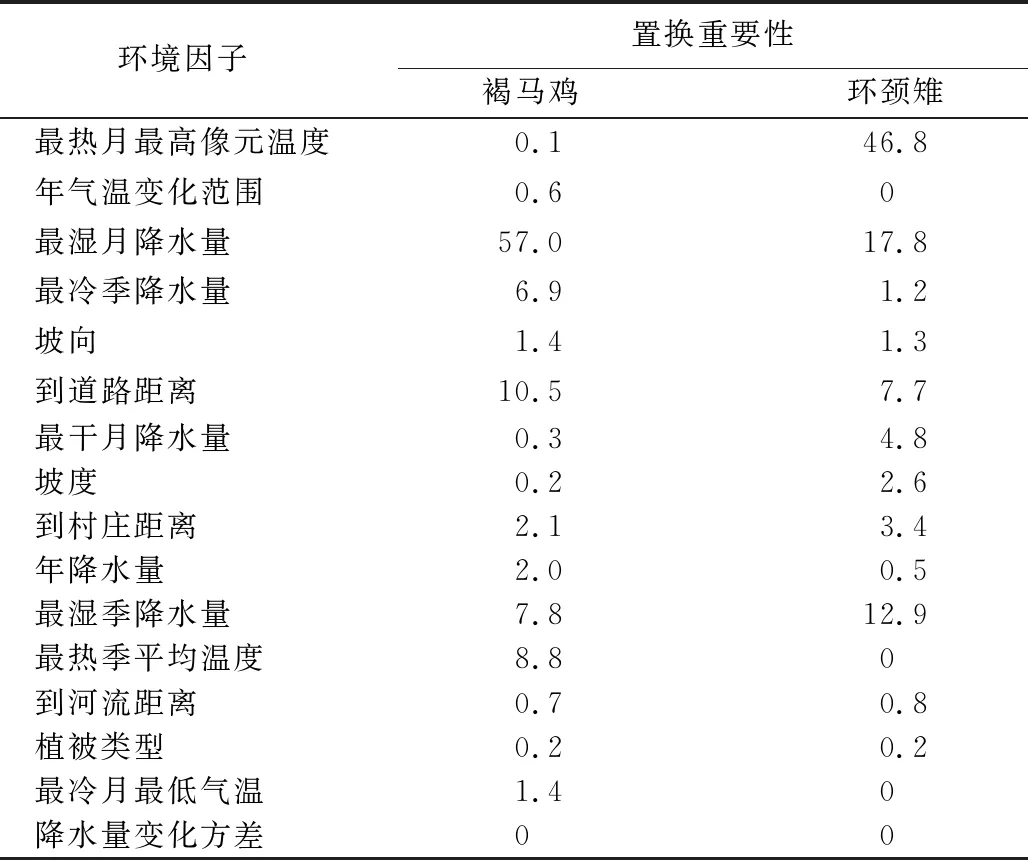

环境因子置换重要性和阈值范围分析显示(表2、表3),影响褐马鸡、环颈雉生境分布的环境因子有一定的相似性及差异性。对2个物种生境分布影响较大的环境因子均为最湿月降水量、到道路距离、最湿季降水量,阈值范围基本相似,但也有明显差异。例如,最冷季降水量、最暖季平均温度对褐马鸡分布影响较大,而影响环颈雉生境分布的关键因子为最热月最高像元温度,反映了2个物种生境选择的差异性。

表2 环境因子对物种分布模型的置换重要性

表3 物种潜在分布对应的关键环境因子适宜范围

4 讨论

生境分化是同域分布近缘物种生态位分化最为普遍、重要的形式,其能够降低物种对空间和其他资源的种间竞争,促进近缘物种的相互共存[2,26]。对于褐马鸡和环颈雉来说,Li et al.[7]在微尺度对褐马鸡、环颈雉生境选择差异进行研究,结果表明褐马鸡、环颈雉的生境选择存在一定的重叠性也表现出一定差异,原因是环颈雉主要采取隐藏策略,而褐马鸡主要采取逃跑策略来避敌和利用资源。近年来,随着3S技术及数理统计模型的发展,使用生态位模型进行栖息地质量评价与分布预测成为濒危动物保护研究的1个热点方向[2,27]。同时,由于这些模型只需动物出现点的数据而不需要未出现点的数据,所以在分布点较少的情况时仍能得到较满意的结果,以致被普遍应用[10-11,28]。利用MaxEnt生态位模型对陕西黄龙山褐马鸡、环颈雉栖息地适应性进行研究,训练集和验证集的AUC值均在0.885以上,表明2种雉类的MaxEnt模型预测结果均达到优良水平。在研究区域内,褐马鸡、环颈雉均存在于陕西黄龙山林区以及周边区县,主要涉及黄龙县、宜川县、韩城市、洛川县的山地林区。从分布面积来比较,环颈雉为广布种,在该研究区的适宜区面积大于褐马鸡适宜区面积,说明环颈雉与褐马鸡相比,其对环境适应性更强。2个物种的适宜生境重叠面积分别占褐马鸡、环颈雉适宜生境总面积的91.64%、52.41%。该现象说明,2个物种的适宜生境分布格局相似,生态位重叠度较高。且环颈雉的适宜生境分布范围更广,有些区域已经分布在保护区边缘或保护区以外(图1)。褐马鸡适宜生境面积为1 268.75 km2,其中549.35 km2位于陕西延安黄龙山褐马鸡保护区内,占保护区面积的60.58%;环颈雉适宜生境面积2 218.37 km2,其中745.88 km2位于陕西延安黄龙山褐马鸡保护区内,占保护区面积的82.25%。由此说明,陕西延安黄龙山褐马鸡保护区选址是科学可行的,但是该保护区内褐马鸡适宜面积仅占陕西黄龙山总的适宜面积为60.58%,说明该褐马鸡保护区的范围还是较小。从各区县来说,褐马鸡、环颈雉适应面积及重叠面积主要分布在黄龙县、韩城市、宜川县,洛川县少许,白水县、澄城县、合阳县几乎没有适宜生境。目前在陕西黄龙山已经建立延安(涉及黄龙县、宜川县)和韩城黄龙山褐马鸡国家级自然保护区(仅涉及韩城市)。褐马鸡和环颈雉适宜栖息地已越出保护区的边界,建议当地政府及林业部门调整保护区的规划或在这些超出区域加强监测力度。目前洛川县东部也有少许地区也成为褐马鸡适宜范围,当地林业部门需在该区域加强监测。

本研究表明,最湿月降水量、最冷季降水量、到道路距离、最湿季降水量、最热季平均温度是影响褐马鸡宏观生境选择的主要环境因子,以往关于褐马鸡生境选择的研究也证明最冷季降水量、到道路距离是影响褐马鸡分布的主要环境因子[29],但结果还有部分差异,原因应该与分布点数据数量、环境变量选择、模型参数设置等差异有关。但从关键因子来看,人类干扰、降雨量、极端温度均是影响褐马鸡分布的主要关键因子。从响应曲线得出,褐马鸡选择道路附近活动的频率较高,原因是路边阳光充分,植被生长旺盛及以植物为食的昆虫增多,可为褐马鸡提供丰富的食物,且道路两侧往往有大量农田,褐马鸡可以在农田中捡拾农民收获遗落的种子。最冷季降水量阈值为15.2~17.4 mm,在该研究区最冷季正好是冬季植物冬眠期,也是褐马鸡1 a中取食最困难的时期,此时降水少且降水形式主要为降雪,降雪过多会覆盖地面,影响褐马鸡觅食,褐马鸡冬季迁移到低海拔区域觅食也是因为此原因。研究区降水集中在7—9月,对应最湿月及最湿季降水量,其阈值分别为116~119、312~325 mm,此时正是褐马鸡雏鸡成长关键期,如雨水过多会使气温降低导致小褐马鸡被冻死。研究区最暖季平均温度阈值为18.0~21.8 ℃,陕西黄龙山的6—8月是1 a中最热的季节,也是植物生长最旺盛的月份,可为各种昆虫繁殖生长提供大量的食物,而大量昆虫可以为褐马鸡雏鸡的发育提供生长发育所需蛋白质。最湿月降水量、到道路距离、最湿季降水量也是影响环颈雉分布的关键因子,其适宜范围与褐马鸡的适宜生境有高度的重叠性,但到道路距离范围较小,而最湿季降水量范围较大。在陕西黄龙山林区,降水多集中在7—9月,降雨量大,植被生长茂盛,多为高草丛,不利于褐马鸡奔跑,褐马鸡受惊后则往山上奔跑,即至到达岭脊高处,才又振翅飞起,然后滑翔至山谷或对面山坡;环颈雉常常在路边高草丛中取食草籽,下雪时也到田地觅食,遇天敌躲藏,紧急情况下迅速向远处飞翔,所以降雨量多少对其影响不大。与环颈雉相比,褐马鸡生境与道路距离范围较大,一方面常见褐马鸡常常大量集群在路旁的田地觅食,捡拾农民收获遗落的作物种子;另一方面由于褐马鸡奔跑能力较强,且其生性易惊,以致在距离道路较远的地方也发现成群的褐马鸡。此外,最热月最高像元温度对环颈雉分布有重要影响,其阈值为22.0~27.5 ℃。陕西黄龙山的7月份是1 a中最热的月份,也是植物生长最旺盛的月份,该适宜温度可以满足植物生长需要,与其有关的昆虫大量繁殖,可以为雏鸡的发育提供所需蛋白质。这些相似性表明,环颈雉、褐马鸡对生存环境有同样需求,以致2个物种适宜生境分布格局相似,即适宜生境的空间分布存在大面积重叠,但有些关键因子又有区别,这些差异是2个物种在栖息地大面积重叠的情况下仍能相互适应、稳定共存的原因之一[2,30-31]。

陕西黄龙山森林植被为暖温带落叶阔叶林,以天然植被为主,山地森林茂盛。现有的褐马鸡保护体系也能对环颈雉起到一定的保护作用,也符合当前提出的“保护生物多样性要求管理者从单一物种转移到多物种联合保护”[2]。环颈雉是国家三有保护动物,由于适应环境能力强,繁殖速度快,在我国各地都有分布,它们不光吃草、吃虫子,还喜欢刨食庄稼的种子,对庄稼有很大的危害。环颈雉与褐马鸡是近缘种,虽然它们在资源生态位和空间生态位有部分重叠,但存在生境分化,这为未来生境管理提供一定的参考。在对环颈雉、褐马鸡进行栖息地预测、生境重叠分析的基础上,需综合考虑2个物种对环境因子的耐受能力,如2种雉类的生境选择都倾向于道路,受到干扰时迅速逃避。在调查中发现,该保护区内旅游区域客流量大,同时当地百姓有春夏季进山采药传统,这些活动都对雉类种群及其生境带来了直接干扰。因此,建议严格控制进山人数,合理设计旅游区域,尽可能减少人为干扰的强度。2种雉鸡对生活环境要求也不一样,褐马鸡腿脚有力,善于奔跑,喜欢生活在植物稀疏的环境;环颈雉不善于奔跑,喜欢生活在植被稠密的环境,因此,加强植被恢复时,应注意维持植被类型的多样性,在恢复栖息地时需避免单一树种人工造林。同时发现,2种雉鸡空间分布区域都已经超过保护区范围,如褐马鸡在该保护区适宜面积仅占陕西黄龙山总适宜面积为60.58%,建议林业部门可以适当扩大保护区面积,以实现在2个同域物种在栖息地大面积重叠的情况时仍能保证2种雉鸡长期相互适应、稳定共存。

5 结论

环颈雉与褐马鸡2个物种的适宜生境分布格局相似,主要分布在陕西黄龙山林区及周边区县,包括陕西黄龙县、韩城市、宜川县、洛川县,其适宜重叠面积分别占研究区褐马鸡、环颈雉适宜生境面积的91.64%、52.41%,其中黄龙县重叠面积最大,其次为韩城市、宜川县、洛川县。褐马鸡、环颈雉在陕西延安黄龙山保护区适宜面积分别占保护区总面积的60.58%、82.25%。对2个物种生境分布影响较大的环境因子是最湿月降水量、到道路距离、最湿季降水量。对于最湿季降水量,环颈雉比褐马鸡适应范围更广;对于到道路距离,褐马鸡比环颈雉适应范围更广。此外,最热月最高像元温度对环颈雉影响较大,而最冷季降水量和最热季平均温度对褐马鸡影响较大。为了实现2个物种在栖息地重叠的情况时仍能长期稳定共存,可以采取控制人类干扰,加强植被恢复多样性以及扩大保护区面积。

——喜迎十九大 追赶超越在陕西