华南地区县域耕地质量评价生物特性指标适宜性分析

黄翠婷,王东杰,黄梓浩,李科强,文泰斌,关桂芳*

(1.广东友元国土信息工程有限公司,广东广州 510642;2.华南农业大学资源环境学院,广东广州 510642)

在国内国际双循环相互促进的发展格局下,粮食安全作为稳定内循环的基石,其战略地位被提升到新的历史高度[1]。在国家粮食安全保障中发挥重要作用的要素是耕地[2]。“十三五”规划建议提出要“坚持最严格的耕地保护制度,坚守耕地红线,实施‘藏粮于地、藏粮于技’战略,以提高粮食产能,确保中国谷物基本自给、口粮绝对安全”[3]。随着我国社会经济的快速发展,城镇化与耕地保护的矛盾越来越突出,因不合理利用耕地导致的地力下降、土壤环境污染等耕地质量问题日益严重,粮食安全保障与耕地保护面临巨大的压力[4-5]。

在生态文明建设的背景下,我国耕地保护转型应以耕地资源安全为总目标,推动耕地保护“数量、质量、生态”全方位转型。科学、全面地开展耕地资源质量评价,满足耕地数量、质量、生态“三位一体”保护和耕地资源管理的需求,还有待进行深入探索。

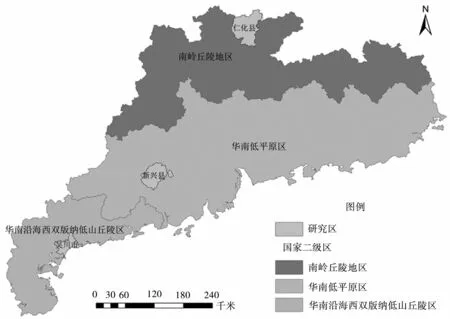

在广东省的南岭丘陵地区、华南低平原区、华南沿海西双版纳低山丘陵区3 个国家级二级区各选取一个县级行政区作为研究区域进行耕地质量评价,并将评价结果与农用地分等结果和不考虑生物特性的耕地质量评价结果进行对比分析,旨在探索耕地质量评价体系中选用土壤蚯蚓数量指标表征耕地生物特性的适宜性。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

在南岭丘陵地区选取的研究区为仁化县,位于广东省北部,属中亚热带季风气候区,冬季和春季较冷,夏季和秋季较热,年平均气温为19.6 ℃,年平均降水量约1 665 mm。地势北高南低,地形复杂,以山地丘陵为主。水田、水浇地、旱地占耕地总面积的比例分别为80.28%、0.93%和15.88%。

在华南低平原区选取的研究区为新兴县,位于广东省中西部,属南亚热带季风气候区,光照充足,雨量充沛,季节分明,年平均气温为21.6 ℃。地势西南高、东北低,南部高山较多,中东部为丘陵地区,地势较平坦。水田、水浇地、旱地占耕地总面积的比例分别为85.62%、0.12%和14.26%。

在华南沿海西双版纳低山丘陵区选取的研究区为吴川市,位于广东省西南部沿海,属亚热带海洋性季风气候,高温多雨,光热充足,年平均气温为22.8 ℃。地势北高南低,并从东部和西部向南部沿海倾斜。地势高低起伏不大,没有明显的山脉,地貌以平原、台地和低丘为主[6]。水田、水浇地、旱地占耕地总面积的比例分别为75.77%、0.23%和24.00%。图1 为研究区的位置示意图。

图1 研究区的位置示意图

1.2 评价指标及权重的确定

耕地质量评价的指标由2 部分组成,一部分是《耕地质量调查监测评价规范(试用稿)》推荐使用的必选指标,另一部分是基于各县的实际情况,采用专家打分法从《耕地质量调查监测评价规范(试用稿)》推荐的备选指标中分别选取对3 个研究区耕地质量有显著影响的指标。采用专家打分法确定各指标权重,见表1。

以上指标中,土壤蚯蚓数量调查需在落干期进行。受天气、时间等影响,在实际采样过程中蚯蚓活动存在不确定性。因此,主要对土壤蚯蚓数量指标是否可科学合理地表征耕地的生物特性进行探讨。

1.3 耕地质量指数的计算

耕地质量指数计算是将耕地质量指标分层综合,地形特征、土壤性状、耕作条件构成自然质量层,作为耕地质量评价的基础,健康状况、生物特性分别作为系数构成修订层,最终得到耕地质量指数[7-8]。

采用加权求和法对评价指标和权重进行指数综合,分别得到地形特征分值(G)、土壤性状分值(S)和耕作条件分值(C)。采用“1+X”的累加模型,即以未受到污染耕地为基准“1”,依据灌溉水环境、土壤重金属对应分级分值“X”进行累加,得到健康状况系数(H)。采用由每个地块的土壤蚯蚓数量计算出的生物特性综合值确定生物特性系数(B)。将自然质量指数与健康状况系数和生物特性系数相乘得到耕地质量指数(Q),公式为:

2 结果与讨论

2.1 耕地质量评价结果

仁化县的评价结果如图2 所示,新兴县的评价结果如图3 所示,吴川市的评价结果如图4 所示。

经测算,仁化县的耕地质量指数为15~66,总体呈南高北低的分布规律。耕地质量等别主要集中在中等和良等,中等耕地占耕地总面积的58.74%。耕地质量指数较高的耕地主要分布在仁化县中心城区附近的中部和南部丘陵地区,地势较为平坦,耕地利用水平较高,土壤熟化程度也相对较高;耕地质量指数较低的耕地主要分布在仁化县北部的山地区,海拔较高,耕地较为细碎,田块形状不规则,耕作距离较远,如图2(b)所示。

图2 仁化县的评价结果

新兴县的耕地质量指数在17~69,耕地质量等别主要集中在中等和低等,良等耕地仅占耕地总面积的0.89%,零星分布在东城镇、簕竹镇、大江镇等土壤条件与耕作条件相对较好、土壤蚯蚓数量较多的乡镇。耕地质量指数较高的耕地主要分布在新兴县中部和西部低丘陵地区,地势较为平坦,耕作便利,耕地利用水平较高;耕地质量指数较低的耕地主要分布在六祖镇、太平镇、天堂镇等土壤蚯蚓数量普遍较低的乡镇,如图3(b)所示。

图3 新兴县的评价结果

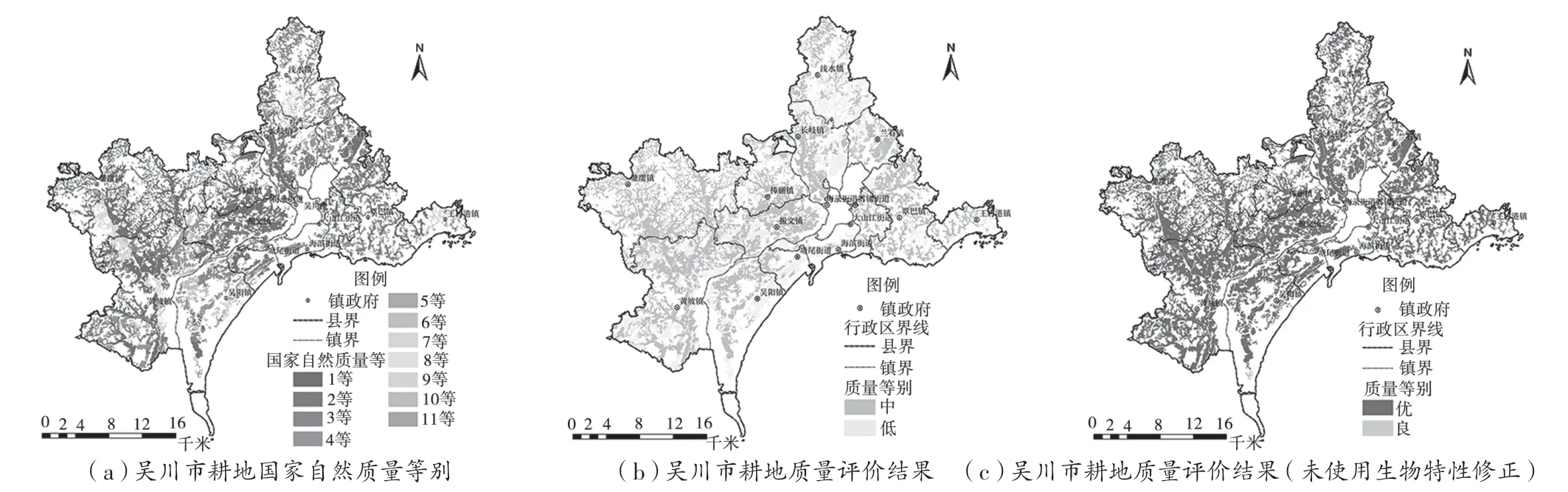

吴川市的耕地质量指数在17~47,耕地质量等别主要为中等和低等,中等耕地占耕地总面积的75.17%。耕地质量指数较高的耕地主要分布在吴川市中部和西部位于城镇附近的地区,地势相对平坦,耕作条件便利,耕地利用水平较高;耕地质量指数较低的耕地主要分布在吴川市北部和东部旱地地类比重较高的地区,如图4(b)所示。

图4 吴川市的评价结果

2.2 与农用地质量分等结果对比

农用地质量分等体系是目前较为完整且在耕地保护工作中应用最广泛的一套耕地质量评价体系。为避免新构建的耕地质量评价体系在实际应用中与原农用地分等结果可能会产生衔接问题,通过将使用生物特性修正和未使用生物特性修正的耕地质量评价结果分别与2016 年度耕地国家自然质量等进行对比分析,能够为判断耕地质量评价体系中表征耕地生物特性的指标(即土壤蚯蚓数量)的适宜性提供一定的依据。

2.2.1 耕地质量评价结果与农用地质量分等结果对比分析

仁化县本次耕地质量评价的等别为良等、中等和低等,分别约占该县耕地总面积的20%、60%和20%;空间分布上,良等耕地集中分布在董塘镇,中等耕地大部分分布在丹霞街道、长江镇和周田镇,低等耕地大部分分布在董塘镇和长江镇,如图2(b)所示。仁化县2016 年度耕地国家自然质量等别为优等和高等,分别占该县耕地总面积的72.11%和27.89%;空间分布上,优等耕地主要分布在丹霞街道、董塘镇和长江镇,高等耕地主要分布在红山镇和长江镇,如图2(a)所示。

新兴县本次耕地质量评价的等别为良等、中等和低等,分别约占该县耕地总面积的0.88%、14.23%和84.89%;空间分布上,本次新兴县耕地质量评价的等别总体呈中部高四周低的分布规律,如图3(b)所示。新兴县2016 年度耕地国家自然质量等别为优等和高等,分别占该县耕地总面积的2.78%和97.22%;空间分布上,与本次评价的耕地质量等别空间分布一致,也呈现出中部高四周低的分布规律,如图3(a)所示。

吴川市本次耕地质量评价的等别为中等和低等,分别约占该市耕地总面积的70%和30%;空间分布上,本次吴川市耕地质量评价的等别总体呈西北高东南低的分布规律,如图4(b)所示。吴川市2016 年度耕地国家自然质量等别为优等、高等和中等,分别占该市耕地总面积的87.34%、9.39%和3.27%;空间分布上,与本次评价的耕地质量等别空间分布一致,亦呈现出西北高东南低的分布规律,如图4(a)所示。研究区耕地国家自然质量等别、耕地质量等别、耕地质量等别(未使用生物特性修正)的对比结果如表2 所示。

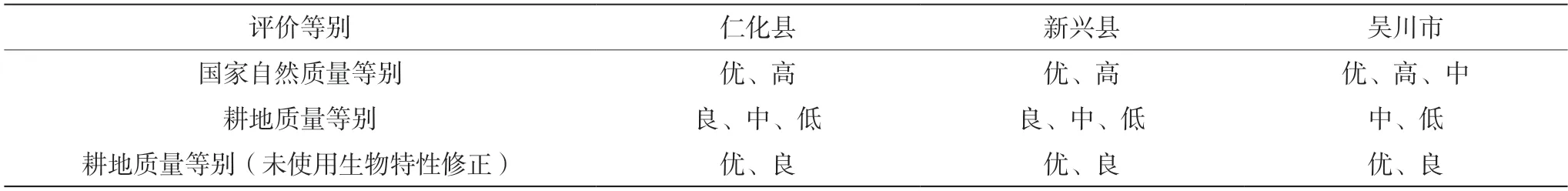

表2 研究区耕地国家自然质量等别、耕地质量等别、耕地质量等别(未使用生物特性修正)对比

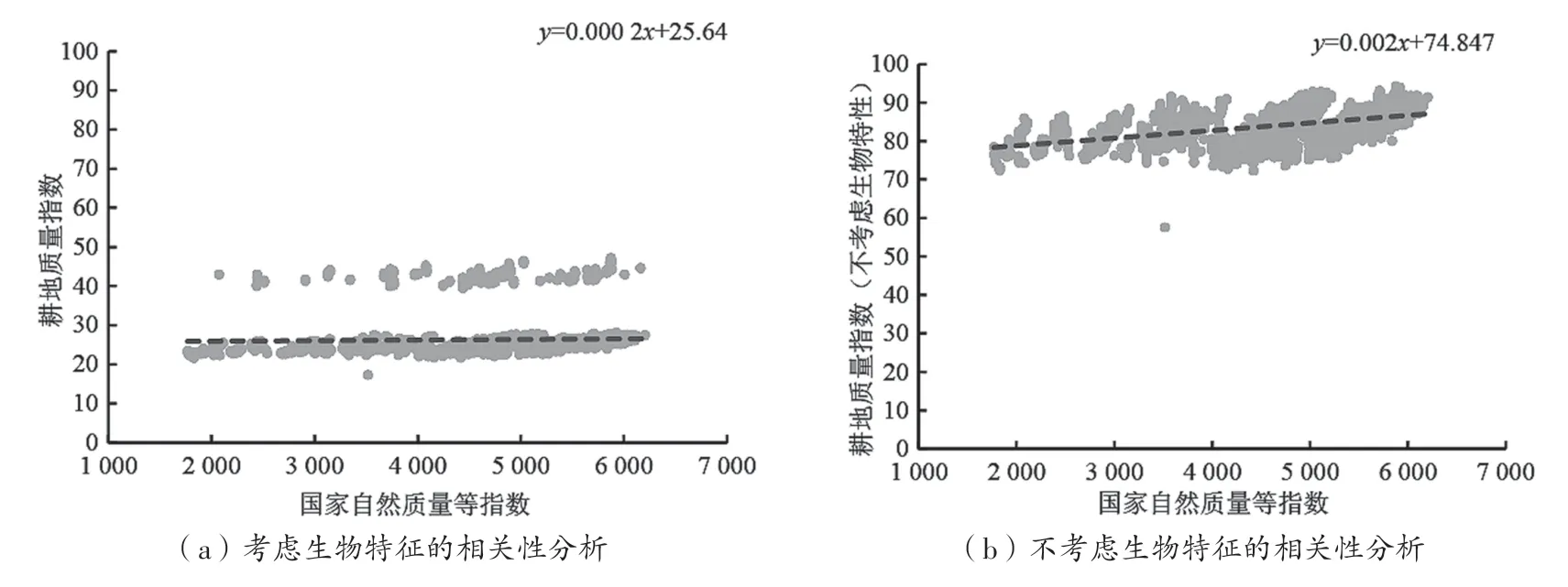

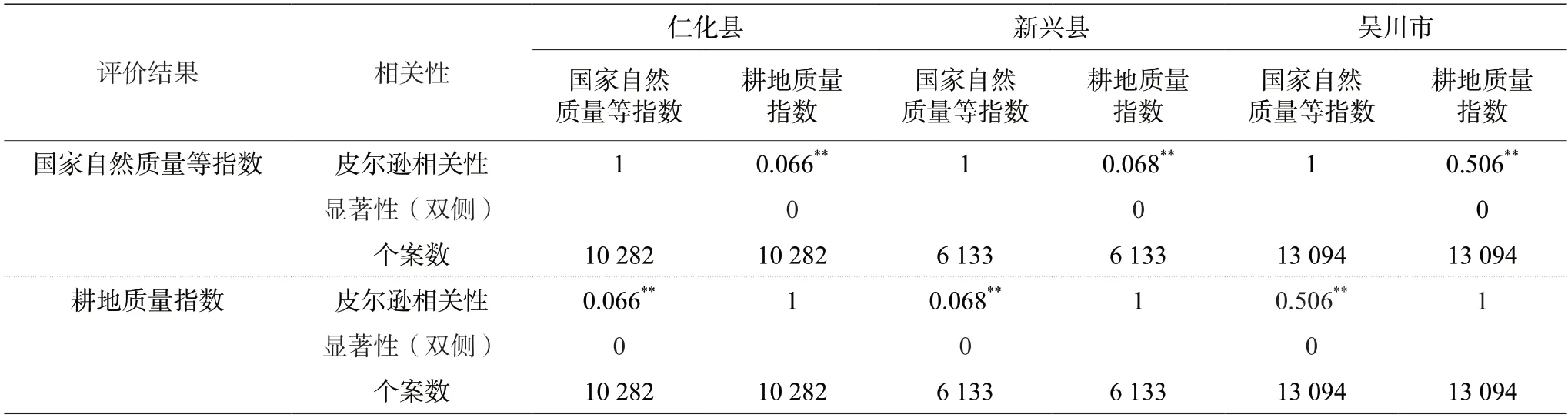

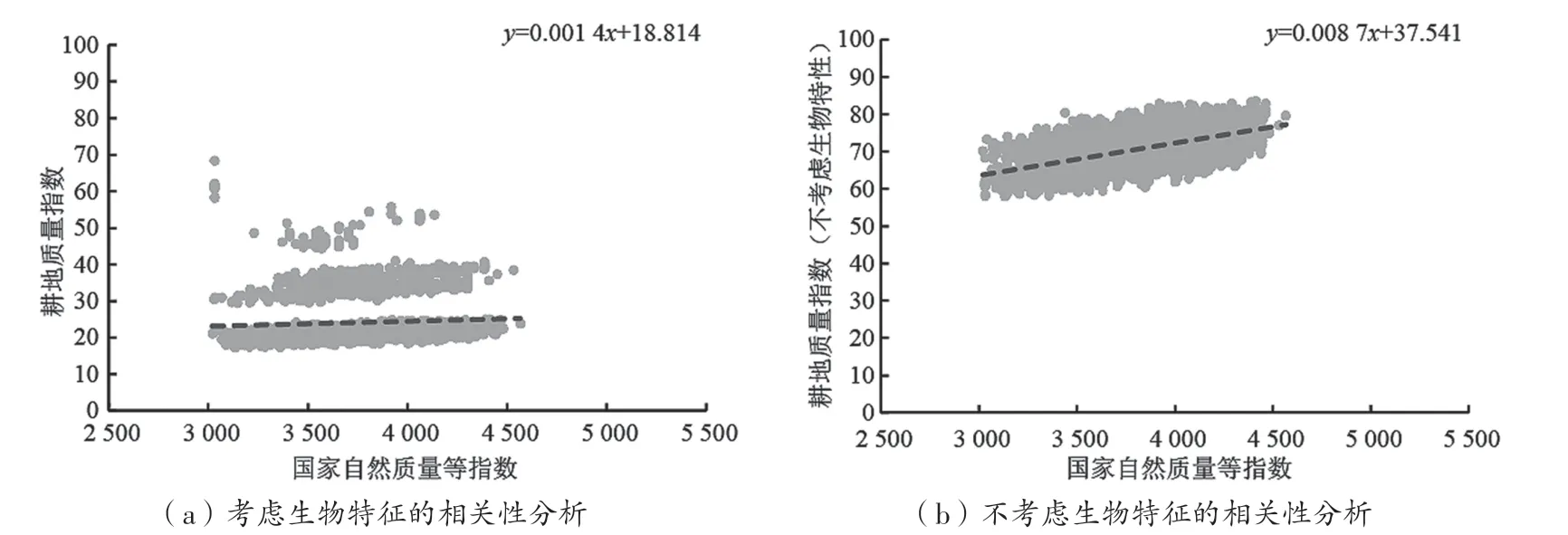

3 个研究区的耕地质量指数和2016 年度国家自然质量等指数相关性分析结果显示:仁化县和新兴县两变量的皮尔逊相关系数分别为0.066 和0.068,p<0.001,均呈正相关,见表3。但皮尔逊系数较小,国家自然质量等指数与耕地质量指数的相关性较小。吴川市两变量的皮尔逊系数分别为0.506,p<0.001,呈极显著正相关。但从图5、图6、图7 来看,部分变量数据距离趋势线较远且分布较为零散,分布趋势不明显。

图7 吴川市耕地质量指数与2016 年度耕地国家自然质量等指数相关性分析

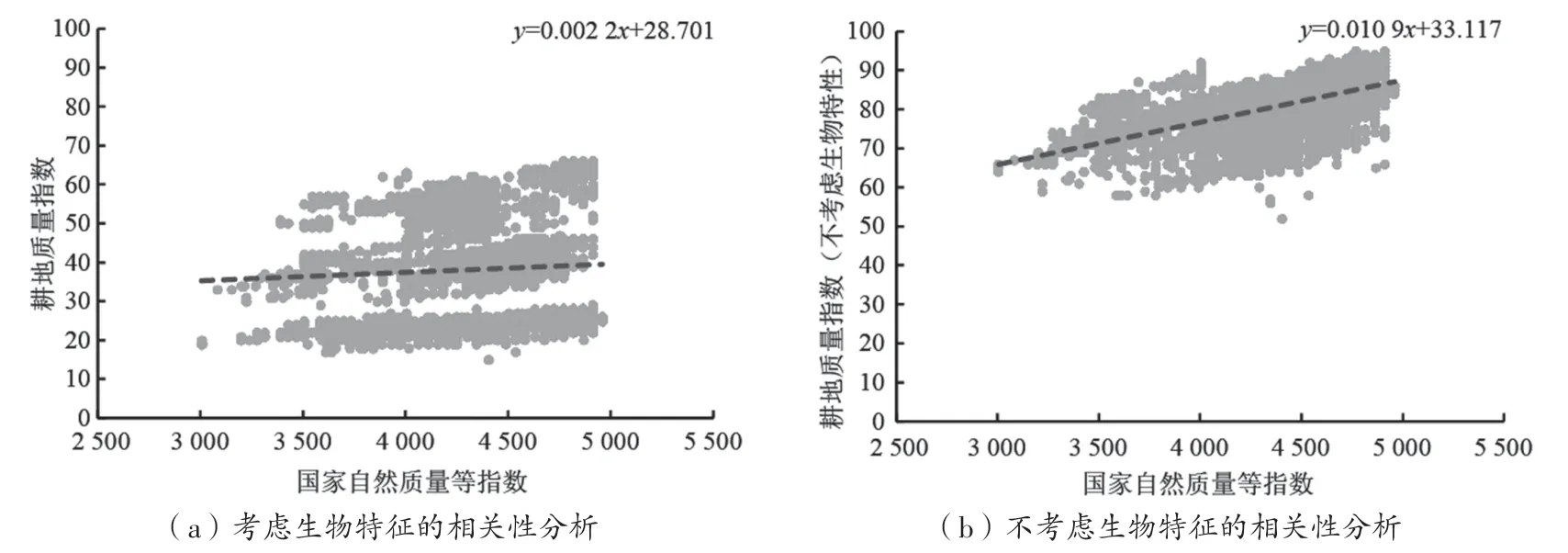

表3 本次耕地质量指数与2016 年度国家自然质量等指数相关性分析表

图5 仁化县耕地质量指数与2016 年度耕地国家自然质量等指数相关性分析

图6 新兴县耕地质量指数与2016 年度耕地国家自然质量等指数相关性分析

本次3 个研究区耕地质量指数与2016 年度国家自然质量等指数的衔接性均不高的主要原因是本次耕地质量评价在农用地分等体系的基础上增加了耕作条件、健康状况及生物特性指标,对原有的等别分布产生了一定程度的影响。而本次评价体系中表征生物特性的指标——土壤蚯蚓数量,受自然环境和人为活动的影响较大,稳定性较低,对耕地质量指数的影响较大。

2.2.2 未使用生物特性修正的耕地质量评价结果与农用地质量分等结果对比分析

仁化县未使用生物特性修正的耕地质量等别为优等和良等,分别占仁化县耕地总面积的88.75%和11.25%;空间分布上,优等耕地主要分布在中部的丹霞街道、董塘镇,南部的周田镇及北部的长江镇,良等耕地主要分布在董塘镇,如图2(c)所示。新兴县未使用生物特性修正的耕地质量等别为优等和良等,分别占该县耕地总面积的41.49%和58.51%;空间分布上,总体呈现出中部高四周低的分布规律,如图3(c)所示。吴川市未使用生物特性修正的耕地质量等别为优等和良等,分别占该市耕地总面积的99.7%和0.3%;空间分布上,总体呈现出西北高东南低的分布规律,如图4(c)所示。

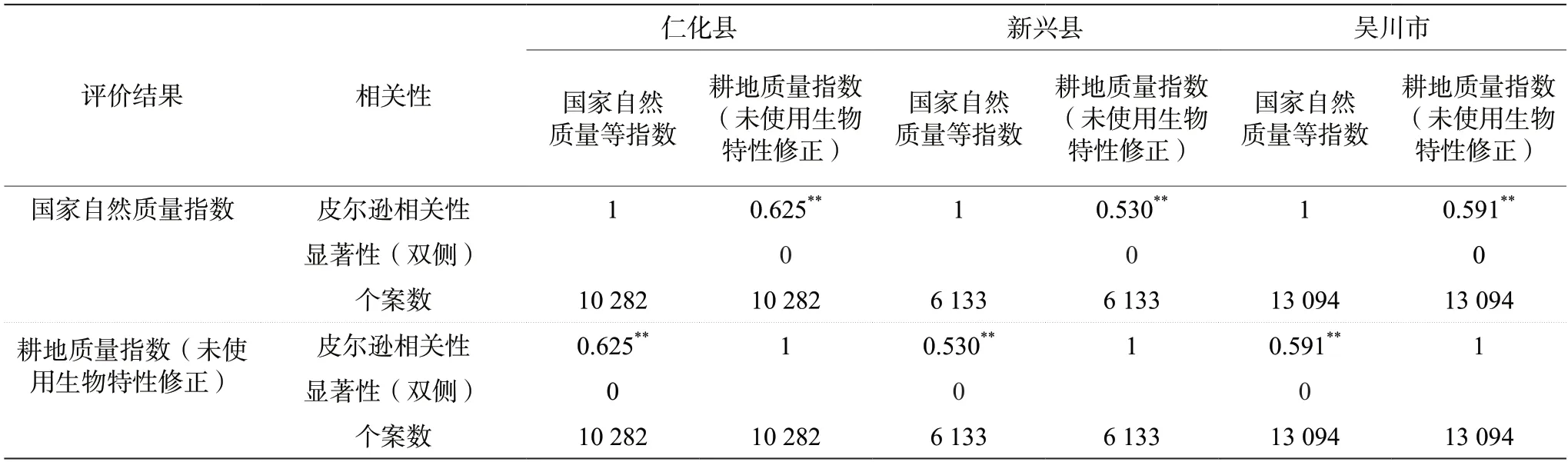

3 个研究区的耕地质量指数(未使用生物特性修正)和2016 年度国家自然质量等指数相关性分析结果显示:仁化县、新兴县和吴川市两变量的皮尔逊系数分别为0.625、0.530 和0.591,p<0.001,均呈极显著正相关,如表4 所示;从图5(b)、图6(b)、图7(b)来看,变量数据距离趋势线较近且分布较为集中,分布趋势明显,表明未使用生物特性修正的耕地质量评价结果与2016 年度国家自然质量等别之间具有良好的衔接性,等别指数的空间分布规律亦大体一致。

表4 本次耕地质量指数(未使用生物特性修正)与2016 年度国家自然等相关性分析表

耕地的生物特性是有效表征耕地的质量、健康及生态安全的综合性指标。本研究构建的评价体系中选用土壤蚯蚓数量作为表征耕地生物特性的指标。蚯蚓属喜阴喜湿的土壤变温动物,水分不宜过多或过少,水分过多会导致蚯蚓出现缺氧进行无氧呼吸甚至休眠,严重时导致死亡;水分过少会导致蚯蚓缺水无法进行正常的生命活动[8-9]。3 个研究区的田间调查结果显示,水田中的土壤蚯蚓数量偏少,同时受采样时间、气候等的影响,土壤蚯蚓数量指标数据稳定性不强。在测算各研究区耕地质量的过程中,若不使用以土壤蚯蚓数量表征的生物特性进行修正,即仅通过自然质量分与健康状况系数连乘修正得到耕地质量指数,相比于使用生物特性修正的测算结果,耕地质量指数均得到一定程度的提升,并且与农用地分等结果中的国家自然质量等别之间具有较好的衔接性。

3 结论与讨论

1)本研究的评价结果显示:仁化县、新兴县、吴川市的耕地质量等别分别集中在良等和中等、中等和低等、中等和低等,总体低于农用地分等结果中的国家自然质量等别(3 个研究区耕地的国家自然质量等别分别为优等和高等,优等和高等,优等、高等和中等),在空间分布上,与国家自然质量等别均呈现一致的空间分布状况。

2)3 个研究区的耕地质量指数与农用地分等结果中的国家自然质量等指数均呈正相关(显著水平为0.01时,相关系数分别达到0.066、0.068 和0.506),未使用生物特性修正的耕地质量指数与农用地分等结果中的国家自然质量等指数均呈极显著正相关(显著水平为0.01 时,相关系数分别达到0.625、0.530 和0.591);相比于使用生物特性修正的耕地质量评价结果,未使用生物特性修正的耕地质量评价结果与农用地分等结果中的国家自然质量等别之间具有较好的衔接性。

3)鉴于南方耕地类型多为水田的情况,建议考虑选取受土地利用类型及土壤状况限制较小,指标存在状态稳定,受自然条件影响较小,受耕作方式等人类活动扰动影响较小,且易获取、可量化的生物特性指标替代土壤蚯蚓数量指标。