城乡融合背景下村镇建设格局演化路径及驱动机制研究

禹会成,徐 兵

(灌云县自然资源和规划局,江苏灌云 222200)

改革开放40 多年来,我国城乡要素流动极不均衡,城市剥夺乡村趋势明显,快速城镇化带来的“城市病”逐渐蔓延到城市边缘地区及近郊平原地区[1],造成大量农田被占用,破坏了村庄传统格局,农村“空心化”现象明显[2-3],“三农”问题日益突出[4-5]。十九大针对新时期对社会矛盾的新认知,在农村发展问题上作出了实施乡村振兴战略的重大部署,关键是要重塑城乡关系,走城乡融合发展之路。乡村振兴战略为新时期正确处理城乡关系、破解“三农”难题指明了方向。

江苏省灌云县位于江苏省北部,村镇产业农业比重大,同时存在生产、生活与生态空间不协调等问题,主要体现在生产空间与生活空间错位、布局混杂、村镇地区工业生产空间破碎化、挤占大量土地资源及空间发展无序等。结合地区实际,运用连续的思维方式认识乡村到城镇多层次空间系统演变的规律,定量分析村镇空间结构演变的动力机制,将是今后村镇结构布局研究的重点。以1990 年、2000 年、2010 年及2020 年为时间节点,综合考量灌云县村镇建设格局的演化过程,提炼其演化驱动机制,进一步探讨灌云县村镇建设格局重构与优化。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

灌云县位于江苏省东北部,东临黄海,南倚新沂河,北有云台山,运盐河流贯境内;海岸线长32.1 km,南与灌南县相邻,西与东海县及宿迁市沭阳县相邻,北与连云港相邻。灌云县2009—2018 年县域村镇建设格局变化以城、镇居民点空间扩张为主,农村居民点呈缩减趋势。灌云县第一产业比重较大,截至2018 年,第一产业增加值69.15 亿元,居江苏省第17 位,连云港市第2 位;基本农田实际保护面积为733.03 km2,灌云县是江苏省少数基本农田面积占县域总面积60%以上的县;第一产业每公顷土地年均产出7.24 万元,产出效益高于周边沭阳县、响水县及东海县等。2018 年,城乡居民人均可支配收入为20 802 元,其中城镇居民人均可支配收入27 086 元,农村居民人均可支配收入15 493 元。灌云县户籍总人口达103.74 万人,常住人口80.83 万人,年平均常住人口80.865 万人,城镇化率达50.92%。

1.2 数据来源

研究数据主要为基于相应Landsat 遥感数据影像解译提取的灌云县1990 年、2000 年、2010 年和2020年的村镇居民点,为进一步提高数据精度,利用2009年灌云县第2 次土地调查数据为参照,在对应年份的TM 遥感图像数据基础上进行乡村聚落斑块的补充矢量化,得到研究中所需的村镇居民点矢量数据。社会经济统计数据主要来源于《灌云县统计年鉴》。

2 研究方法

2.1 景观格局指数

景观格局指数反映结构组成及空间配置相关特征。基于景观格局指数,可对居民点景观的破碎化程度及人为干扰程度进行描述。从单个斑块、斑块类型及整个景观镶嵌体3 个层次上进行分析[6]。借助Fragstats 软件,选择最大斑块指数(LPI)、斑块密度(PD)、斑块结合度指数(COHESION)、香农多样性(SHDI)及聚集度指数(AI)揭示灌云县村镇居民点斑块的景观特征。

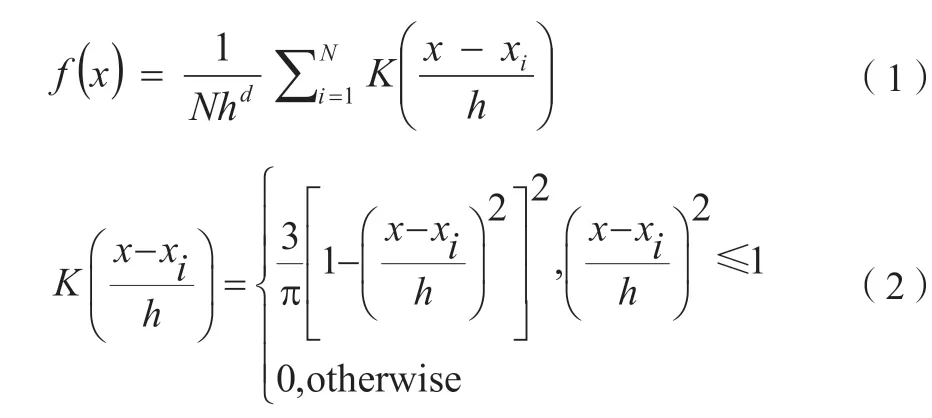

2.2 核密度函数

核密度函数估计法是一种以光滑曲面的形式渐进式传输中心强度的方法,体现了空间位置的差异性及中心强度随距离衰减的特性,在城市点要素空间分布模式分析中应用非常广泛[7]。核密度函数估计法可表示为:

式中:f(x)为空间位置x处的核密度计算函数;d代表空间的维数;h代表距离衰减阈值,即带宽;N代表与位置xi的距离小于或等于h的点位个数;K函数表示空间权重函数。

2.3 基尼系数

基尼系数(Gini coefficient),是科拉多·基尼根据洛伦兹曲线所定义的判断年收入分配公平程度的指标。在村镇规模分布特征中,基尼系数最大为“1”,最小为“0”。前者表示村镇之间的规模分布绝对不平均,而后者则表示村镇之间的规模分布绝对平均。基尼系数越小,规模分布越平均;基尼系数越大,规模分布越不平均。基尼系数计算公式为[8]:

式(3)中:Gu表示基尼系数;Tu指表示不同村镇之间村镇用地规模之差的绝对值总和;n表示村镇数量;Su表示村镇用地规模的总和。

3 村镇建设格局演化路径分析

“演化路径”是指在城镇化快速发展时期,县域村镇建设格局在演化过程中由关键节点所联结形成的基本线路,用来表征县域村镇建设格局演化的基本过程。通过揭示县域村镇建设格局在若干关键性节点的特征,将其按照时间序列联结起来,可清晰呈现出其演化路径。

3.1 村镇建设格局及其空间分布演化特征

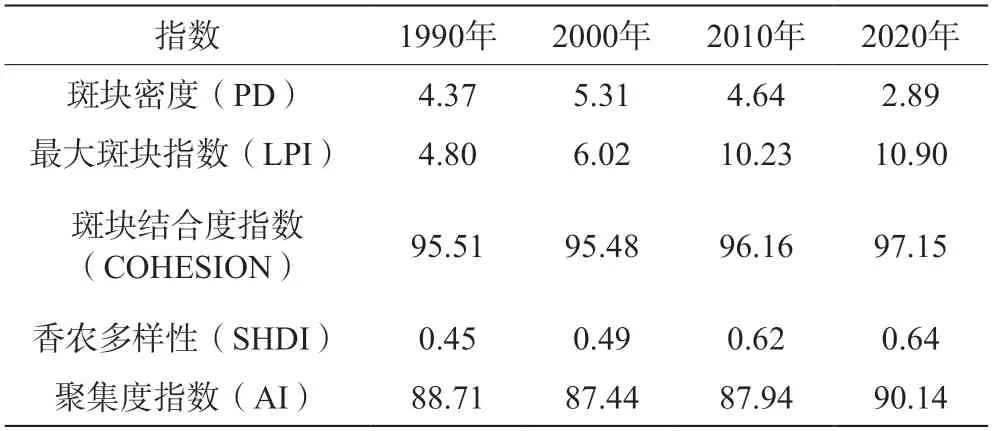

3.1.1 村镇景观格局特征

研究发现,灌云县在演化过程中呈现居民点数量显著减少、规模显著增加的基本趋势,见表1。1990—2020 年,最大斑块指数(LPI)从4.80 增至10.90,表明最大斑块占景观整体的比例越来越高,其比例增速由缓到快,到2010 年后增速减缓;斑块密度(PD)从4.37 减至2.89,表明县域村镇斑块数量不断减少;聚集度指数(AI)从88.70 增至90.10,表明斑块在景观格局中的聚集性先下降后增加;斑块结合度指数(COHESION)从95.51 增至97.15,表明村镇空间连通性逐渐增强,且随时间增加连通性增速越快;香农多样性指数(SHDI)从0.45 增加至0.64,表明县域居民点斑块逐渐呈均衡化分布。

表1 村镇建设格局景观指数

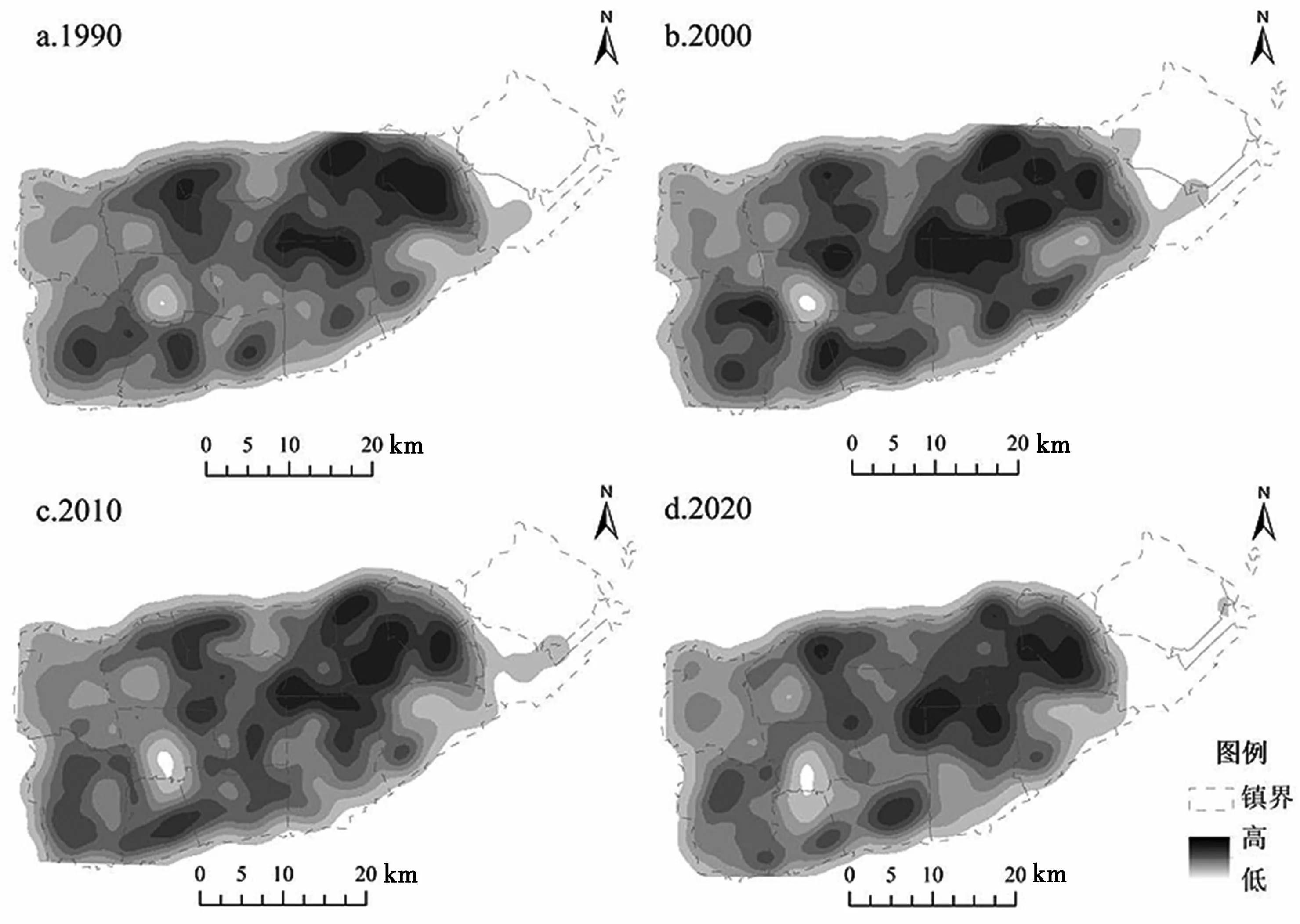

3.1.2 村镇空间分布特征

分别计算1990 年、2000 年、2010 年及2020 年灌云县居民点空间分布的核密度,以表征村镇居民点空间分布密度的演化过程(见图1)。1990—2020 年,灌云县聚落分布密度均呈逐渐减小的态势,但减小幅度不尽相同;灌云县聚落分布密度存在明显的地域差异。灌云县核密度高值区面积不断减少,空间格局总体变化不明显,核密度低值区面积快速增加,空间格局变化也不显著。村镇建设格局变化以城镇居民点空间扩张为主,农村居民点呈缩减趋势,转换为城镇用地或复垦整治。

图1 灌云县村镇居民点分布密度演化图

3.2 村镇规模等级演化特征

3.2.1 城-镇-村规模结构

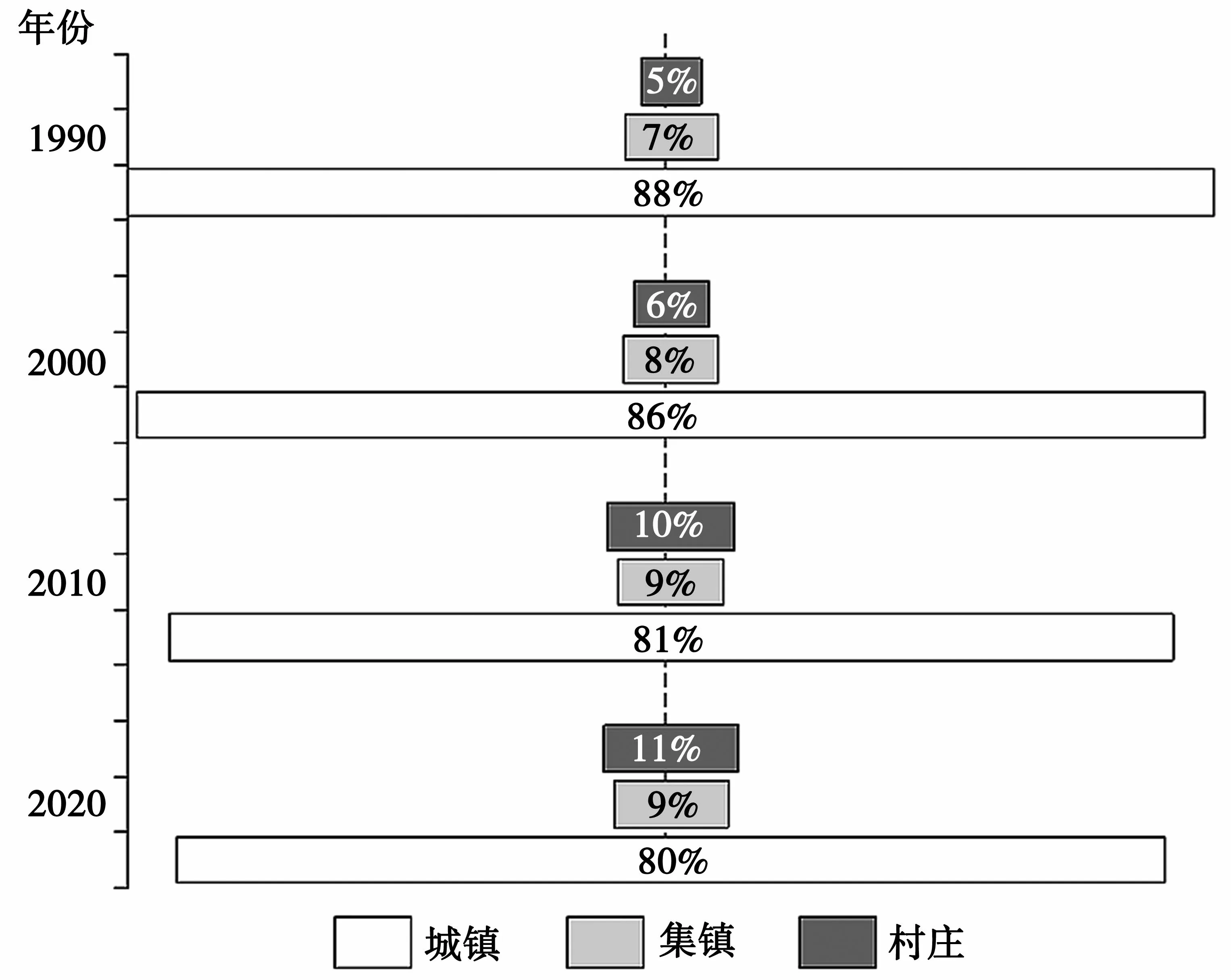

通过对灌云县城镇村规模进行统计分析,得到其规模结构图(见图2)。灌云县村镇规模结构特征从“金字塔型”向“工字型”演化。从规模比例来看:1990 年,村落规模所占比例较大,县城区和镇区规模占比均较小;1990—2020 年,伴随城镇化发展,村落规模比例显著减小,县城区和镇区规模比例大幅提高,但县城区规模扩张更加显著,极化特征进一步凸显,城—镇—村规模结构从“金字塔型”逐渐向“工字型”方向演化。2020 年,村落规模比例持续减小,县城区和镇区规模比例继续提高,但县城规模增速更快,城—镇—村规模比例关系逐渐趋于稳定状态。综上可知,1990—2020 年灌云县农村居民点总规模不断减少,城和镇的总规模不断增加,但城和镇的扩张速率不同,城关镇的规模逐渐超过其他乡镇的规模总和。

图2 灌云县城—镇—村规模结构图

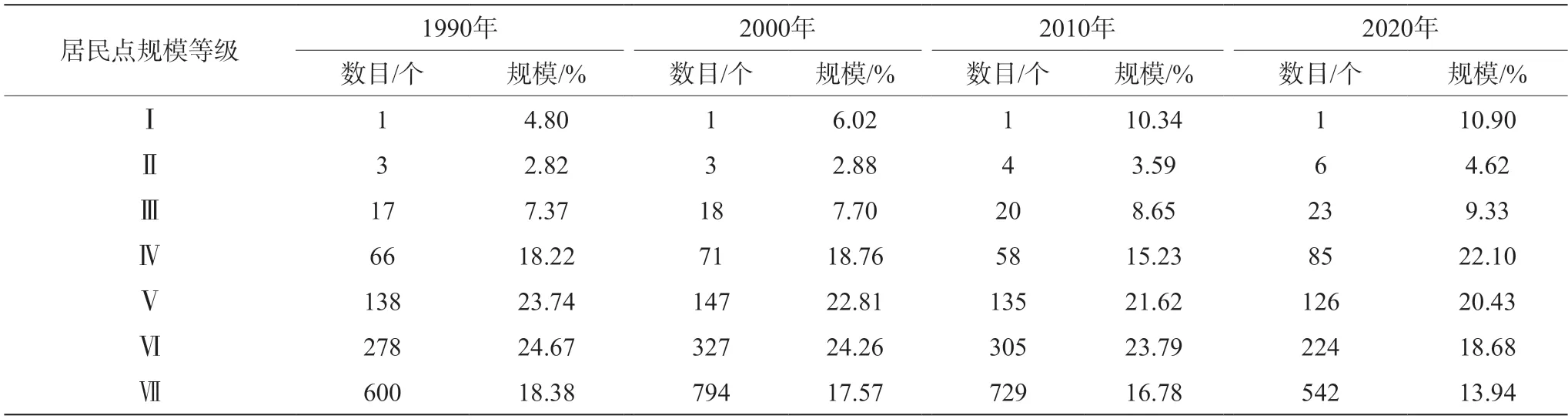

3.2.2 村镇规模分级特征

借鉴居民点规模划分的相关研究[9],利用自然断点法将县域村镇规模划分为7 个等级,见表2。总体来看,灌云县村镇规模呈现较低等级数量偏多,而中、高等级数量偏少的“一头重”型特点。在时间演化上村镇等级呈上升态势,小居民点向大、中型居民点晋级趋势明显,规模结构从“三角形”向“纺锤形”方向演化。综合而言,不同阶段、不同规模等级村镇居民点的成长速率不同,高等级居民点的数量和规模不断增加,低等级居民点的数量和规模不断减少,导致村镇居民点规模结构不断演化。

表2 村镇居民点规模等级结构表

3.2.3 村镇规模分布特征

通过计算各个年份基尼系数Gu,1990 年、2000 年、2010 年和2020 年的Gu分别为0.520、0.578、0.594 和0.590,呈现逐年增加趋势,但在第Ⅲ阶段开始降低,表明县域村镇居民点规模分布开始逐渐极化形成单中心为主的发展,但极化发展速度逐渐减缓,第Ⅲ阶段村镇居民点从单中心逐渐向多中心结构演化。1990—2000 年,Gu年均增长率为1.02%;2000—2010 年,Gu年均增长率为0.28%;2010—2020 年,Gu年均增长率为-0.08%。由此可知,县域村镇空间结构从“多中心”逐渐向“单中心”方向再向“双中心”或“多中心”演变,但主要以县城驻地伊山镇为核心,杨集镇、燕尾港镇及小伊镇为次级中心的空间结构。这表明虽然村镇居民点规模分布的不均衡程度不断增强,但极化发展速率逐渐减小,并开始趋于平稳。

4 村镇建设格局演化驱动机制

4.1 地理环境

地理环境是农村居民点选址首要考虑的因素,也是影响村镇规模大小与形态的重要因素。灌云县地形平坦、水资源丰富、土地肥沃,在传统农业耕作模式下,灌云县农民建房选址所关注的首要因素是耕作半径。在城镇化发展初期,村镇居民点空间形态的变化仍受地理环境的影响,但随着科学技术的进步,地理环境对村镇建设格局演化的影响不断减弱,农民建房选址的目的由最初的生存与安全逐步转向便捷、经济与舒适,与交通干道沿线、公共服务中心等的距离成为首选因素,聚落扩张与转移的方向也受到交通与公共服务设施布局的牵引,农村聚居区位选择将逐步由资源依附型向设施依附型转化。

4.2 城镇化

在城镇化进程中,城市对乡村的辐射范围与强度逐步扩大,城乡各类生产要素的相互流通日益频繁,城镇化进程成为村镇建设格局演化的重要驱动因素。与之相伴的工业化推进使农村经济发展水平逐步提高,农业生产技术逐步改进,产业经济非农化趋势明显。农村经济发展水平的提高为聚居环境建设提供经济支撑,农业生产技术的进步加快农业现代化进程,农村产业经济非农化推动农村聚居空间功能趋于多样化。因此,城镇化对县域村镇建设格局中的规模等级演化具有直接推动作用。

4.3 区位交通

随着经济社会的发展,区位成为影响土地利用变化的重要因素,发达的交通能促进区域资源的合理开发和利用。交通网络将村镇居民点连接起来,使其成为一个密切联系的有机整体,交通网络的拓展对村镇居民点的空间分布及变化具有重要影响。不同类型交通线路的影响方式明显不同,国道、省道和县道组成的交通网络对村镇居民点空间分布具有吸引作用,而高速公路对村镇居民点用地分布则呈现出空间排斥性。因此,区位交通对村镇建设格局演变的速度、方向及形态具有重要的空间引导作用。

4.4 政府调控

政府调控是指政府运用经济、法律、行政及制度等调控手段,通过实施一定的措施作用于调控对象,从而干预村镇建设格局演化。政府调控又可分为中央政府的宏观调控及地方政府的微观调控。从国家层面“三农”政策的实施、社会主义新农村建设战略的推行及土地综合整治项目的推进,到差别化的城乡发展政策、行政区划调整,都对村镇建设格局演变的总体态势及差别化的区域演化模式产生重要影响。

5 结论与讨论

5.1 结论

对江苏北部灌云县村镇建设格局的演化路径及驱动机制进行研究,得出2 点结论。1)灌云县村镇建设格局变化以城、镇居民点空间扩张为主,同时农村居民点缩减,主要转换为城镇用地或进行了复垦整治;城镇等高等级居民点的数量和规模不断增加,农村居民点总规模不断减少,县域村镇规模等级结构从“金字塔型”向“工字型”方向演化;空间结构从“多中心”逐渐向“单中心”方向再向“双中心”或“多中心”演变。2)灌云县村镇建设格局演化驱动机制是由地理环境、城镇化、区位交通、政府调控4 种重要因素相互作用,推动村镇建设格局发展和演变。

5.2 讨论

通过采用空间分析技术方法对灌云县村镇建设格局的演变历程进行刻画,探讨了城市化快速发展背景下,村镇建设格局的演化路径及其驱动机制,丰富了苏北地区村镇建设格局研究,研究结果对黄淮农区村镇建设格局优化和重构有一定借鉴意义。但由于当前我国村镇经济社会发展的数据统计不够全面,在人口、产业等方面的发展演化情况研究薄弱,研究发现整建制的乡镇合并存在许多需进一步研究的问题,应继续加强与国土空间规划的衔接工作,实现县域村镇建设格局从自然形态向规划形态的转变。