九僧的天台宗思想与诗歌创作

刘 超 男

(河北师范大学 文学院,河北 石家庄 050000)

方回在《送罗寿可诗序》中指出,“宋划五代旧习,诗有白体、昆体、晚唐体……晚唐体则九僧最逼真”[1]662。九僧是宋初晚唐体代表人物,他们与林逋、寇准和魏野等人共同奠定了宋初“晚唐体”的基本格调。目前,学界对九僧诗歌的研究并不多,更鲜有人结合其宗教背景进行分析。文章从九僧的宗教背景与诗歌创作关系入手,探析天台宗思想对九僧的诗歌创作及其诗境的影响。

一、九僧及其宗教归属

关于九僧的记载,学界多沿用司马光在《温公续诗话》中的说法,即希昼、保暹、文兆、行肇、简长、惟凤、惠崇、宇昭以及怀古9位僧人。对九僧的僧籍和宗教背景虽没有详细的史料记载,却也有迹可循。

(一)“九僧”其人

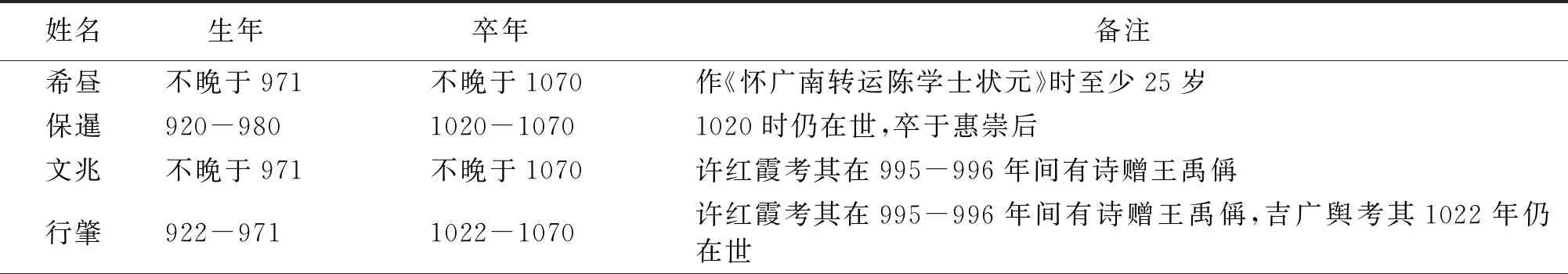

“九僧”一词最早见于欧阳修《六一居士诗话》,“国朝浮图以诗名于世者九,故时有集,号《九僧诗》,今不复传矣。余少时,闻人多称其一曰惠崇,余八人者,忘其名字也……今人多不知有所谓九僧者矣”[2]。《六一居士诗话》中虽未明确记录九僧的具体姓名,但《九僧诗》集的记载为后人考证九僧其人留下了重要线索。之后,司马光游万安山玉泉寺时发现了《九僧诗》,并记载于《温公续诗话》中,“欧阳公云:‘《九僧诗》集已亡。元丰元年秋,余游万安山玉泉寺,于进士闵交如舍得之。所谓九僧者:剑南希昼,金华保暹,南越文兆,天台行肇,沃州简长、贵城惟凤、淮南惠崇,江南宇昭,峨嵋怀古也。直昭文馆陈充集而序之’”[3]。陈振孙《直斋书录解题》亦有关于九僧的记载:“九僧者:希昼、保暹、文兆、行肇、简长、惟凤、惠崇、宇昭和怀古。”[4]晁公武《郡斋读书志》记载九僧为“希画、保暹、文兆、行肇、简长、惟凤、惠业、牢昭和怀古”[5]。马端临《文献通考》载曰:“晁氏曰:‘皇朝犹希昼、保暹、文兆、行肇、简长、惟凤、惠业、牢昭和怀古也。’”[6]由此可见,陈振孙、晁公武与马端临均沿用司马光的说法,即九僧为希昼、保暹、文兆、行肇、简长、惟凤、惠崇、宇昭和怀古9人,其中“希画”“惠业”与“牢昭”在其他书中并无记载,多为抄写错误。九僧具体生卒年已无法考证,王传龙在众多学者考证基础上修正了九僧生卒年[7](表1)。

表1 九僧生卒年

表1(续)

(二)九僧宗派归属

目前,关于九僧的宗派归属暂无明确的史料记载。吉广舆的《宋初九僧事迹探究》从僧籍、僧官、宗门和生卒年4个方面进行考察,得出“文兆、行肇、惟凤三僧属于天台宗,保暹、简长、怀古、宇昭属于禅宗,希昼、惠崇二僧无法定位”[8]的结论。张艮的《宋初九僧宗派考》对九僧宗派归属重新考证,推断出保暹、希昼、文兆、行肇、简长、惟凤以及惠崇均是天台宗僧人。笔者在前人考证的基础上,进一步推论怀古和宇昭可能为天台宗僧人。吉广舆根据文兆《送宇昭师》“他方有人请,又得继南能”[9]413一句,认为宇昭是南禅宗僧人。但天台宗主张“止观双修”,就是既重视经义又讲究习禅,《摩诃止观》载曰:“先修归戒,翻邪向正,止火血刀,达三善道。次修禅定,止欲散网,达色、无色定道。”[10]且天台宗的修行十境亦包括“禅定境”,可见天台僧人的修行中就包括习禅。因此,仅凭诗句“又得继南能”不足以推出宇昭是南禅宗僧人。由以下两点可以推断出宇昭属于天台宗,一是宇昭诗中包含天台宗的“实相”思想。如《喜惟凤师关中回》“重来知未倦,闲趣自相亲”[9]421,“自相”乃佛教语,“相”字有二义:“一、体相,如说诸法实,即实体之异语,亦云真如。二、相状,如法相之相,对法性而得名。”[11]禅宗强调“诸法空相”,天台宗强调“诸法实相”;二是宇昭诗中含有天台宗“无情有性”的思想。如咏物诗《松柄》:“涧底分贞干,宁将尘尾同。坐闲长滴翠,话次忽生风。影落孤灯外,声寒静室中。有谁知此意,林下石丛丛。”[9]421在宇昭看来,林松和石木同样具有佛性,因此能与自身实现心神交游,领会真意。这符合天台宗提出的“无情有性”思想。天台宗认为世间万物皆有佛性,即便是不能发心修行的无情之物也都具有佛性,自然山水与宇宙万物都是佛的化身。“有谁知此意,林下石丛丛”体现的正是天台宗“无情有性”的思想。以此可推断宇昭为天台宗僧人。

综上所述,九僧中保暹、希昼、文兆、行肇、简长、惟凤、惠崇与宇昭皆为天台宗僧人。且九僧是一个诗歌创作群体,故怀古属于天台宗的可能性极大。

二、天台宗思想影响下的诗歌创作

天台宗教义主要依据《法华经》建立,主张“方便法门”与“止观双修”的修行理念,这对九僧的诗歌创作都产生了深刻影响。

(一)诗体选择

《宋集珍本丛刊》收录《九僧诗》135首,五言诗有129首,其中五言律诗115首,约占诗歌总数的85%。可见,九僧诗以五言律诗为主,这与五言律诗短小适用且诗法有章可循密切相关。胡应麟在《诗薮》中论及五律诗歌:“作诗不过情景二端,如五言律诗,前起后结,中四句,二言景二言情,此通例也。唐初多于首二句言景,对起止结句言情……此初学入门第一义,不可不知,若老手大笔,则情景混融,错综惟义,又不可专泥此论。”[12]五言律诗至宋已经成熟,有规律可循,一般作好中间四句“二言景二言情”即可。《法华经·方便品》谈道:“十方佛土中,唯有一乘法,无二亦无三,除佛方便说”[13],指出《法华经》较其他佛土法门而言为方便之法。这种方便法门用便于理解的譬喻使众生了悟佛法。受天台宗“方便法门”修行理念的影响,九僧在诗歌创作上不喜欢气势恢宏的古体和长篇,更倾向短小简约的五言律诗。此外,天台宗“无情有性”和“一心三观”等思想突破了两种世界之间的界限。如《法华玄义》所言:“夫一心具十法界,一法界又具十法界,百法界。一界具三十种世间,百法界即三千种世间。此三千在一念一心,若无心而已,介尔有心,即具三千。”[14]在“十界互具”的基础上,五蕴世间与器世间以及有情世界与无情世界能够相互沟通。天台僧人以佛性通于草木等无情之物,在草木等无情诸法中悟佛性。因此,九僧在诗歌创作中偏爱对无情世界景物的描写,即便是寄赠送别诗也不忘写景。如希昼《怀广南转运陈学士状元》“春生桂岭外,人在海门西。残日依山尽,长天向水低”[9]408以及简长《李氏山庄留别》“松齐秋掩月,石窦醉眠云。远墅灶烟合,寒原驿路分”[9]416等,都是写景的佳句。许印芳评价九僧诗作的特点:“其诗专工写景,又专工磨炼中四句,于起结不大留意。”[1]1715

(二)意象选择

九僧喜爱萤、蛰、虫、云、烟、霭、霜和雪等幽微清寒的意象,且常用寒、空、冷、幽与孤等字来修饰。“寒”在九僧诗中出现49次,“空”出现40次。这既与九僧的审美趣味相关,也和九僧诗歌的创作时间密切相关。

九僧诗歌主要描写春、秋和冬3个季节的景象,其中秋季最多,共68首,约占其诗歌总数的50%。夏季最少,仅有8首。九僧诗歌中秋季景物的总体特征是萧瑟、悲凉、清寒与冷肃,如希昼的《过巴峡》和简长的《书行肇师壁》:

远望知无极,窮秋日向残。

孤泉泻空白,众木倚云寒。

静想猿啼苦,危门客过难。

寸心宁可寄,前去雪漫漫[9]409。

禅径秋苔合,寒窗带雨痕。

心真冥自契,句好与谁论。

露冷蛩声咽,风微叶影翻。

白云如有意,终日在前轩[9]416。

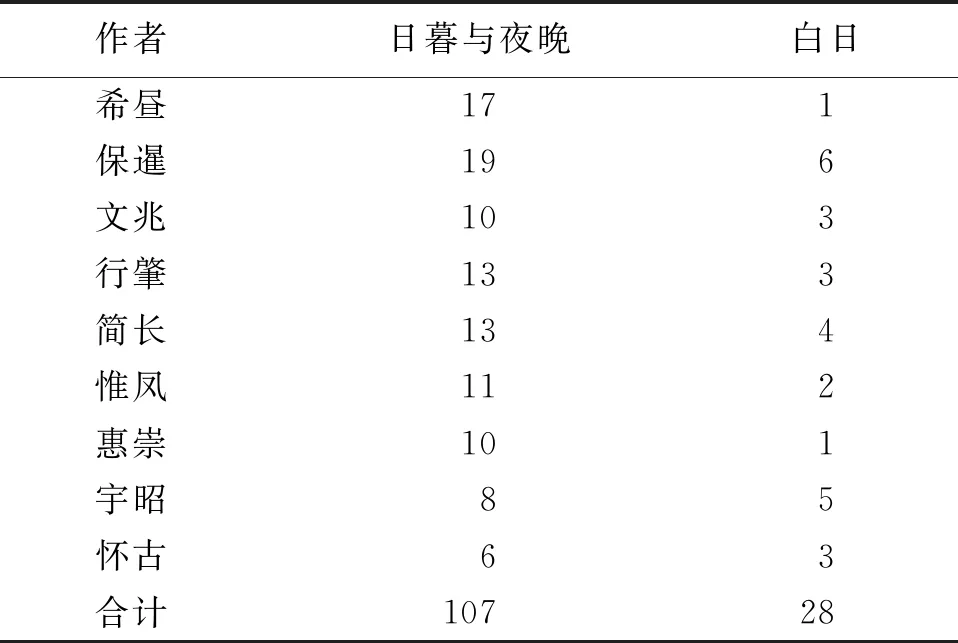

这两首诗皆作于深秋时节,希昼选取“残日”“孤泉”“众木”和“寒云”等意象,给人以孤独凄凉之感,简长则选取“秋苔”“寒窗”“雨痕”“冷露”与“枯叶”等意象,使意境更加萧瑟清寒。两首诗选取的意象皆与时节密切相关,且都具有幽微清寒与萧瑟颓败的特征,这些意象既是自然状态的呈现,亦是作者心境的表征。此外,综合分析九僧诗歌的创作时间,发现九僧均喜欢在日落黄昏或夜深人静的夜晚创作(表2)。

表2 九僧创作时段统计

九僧诗歌创作的季节多在秋冬时节,与落日黄昏、寂静夜晚天然形成一种暮色苍茫、冷露披霜及空寂清幽的意境。无论是日暮夜晚还是秋冬都有一个共同特点——“寂静”。“寂”能入“空”,“静”可观“心”,这正符合天台宗“止观双修”的修行理念。“止”指的是静寂与息灭,“观”则指观心与观照,止属于定,观属于慧,两者相辅相成。因此,修行首先要达到寂与静,在静中直观真谛,得真如法性。喜欢在日落黄昏和夜晚创作,可视作是九僧对入观门径的运用,也是观境修行的需要,九僧在诗歌创作上喜爱幽微清寒的意象亦是“止观”修行的结果。

(三)表现手法

九僧对生命的本质有独特而清醒的认识,生老病死和世事沧桑不过是肉体的不断产生和消亡,是神识的轮回更替,一世与百世只是形式不同,本质并无二异。九僧诗中多以精准的白描传神描摹景物。如希昼的《寄怀古》:“秋深边日短,风动晓笳长。树势分孤垒,河流出远荒”[9]408,以白描的手法描写深秋昼短夜长和胡笳声随风向远处传播的自然现象,勾勒出深秋萧条苍茫之境。又如简长的《寄云水禅师》:

千峰耸寒翠,古刹凌秋云。

高人敛幽迹,世事何由闻。

禅石抱苍藓,祖衣含净氛。

有时溪上步,自与鸟猿群[15]1460。

此诗前两联在对千峰、古刹、翠林、秋云和幽迹等景物的白描中表现出环境的清雅幽静和云水禅师超尘物外的精神面貌。接下来对幽静环境中的景物和人进一步描写,禅石在清净无染的自然环境中长出苔藓,禅师也不被尘世所染,心性清净,偶尔在溪水旁散步闲游,悠闲自在地与猿鸟为伴。诗中景物和僧人保持着自然与本真的状态,呈现出自由和本真的生命境界。这一境界的呈现不加修饰,平淡而真切。

受天台宗“无情有性”观的影响,九僧笔下的自然景物常能与自我心神交游,他们将自我强烈的生命意识和生存哲学融入诗歌,使诗歌成为生命的外化与意识的载体,达到所咏之景与内心之情相互呼应,物我融合,浑然一体。如“春生桂岭外,人在海门西”[9]408和“禅石抱苍藓,祖衣含净氛”[15]1460等句,明显是九僧对事物凝心观照的结果,亦是他们修行的体悟。天台宗提倡“修缮开悟”,注重从生活各个方面进行修行,以达到修炼身心和顿悟超脱之境。

三、天台宗思想对九僧诗境的影响

受天台宗“三法无差”“无情有性”及“一念三千”等思想的影响,九僧诗歌表达了独特的禅悟体验,呈现出三法无差的一如诗境、物我相融的圆融诗境与诸法实相的自由诗境。一如境遍诸佛性,互摄互融;圆融境物我相通,圆融无碍;自由境破虚离执,了悟实相。

(一)三法无差的一如境

“三法无差”说是天台宗僧人在实相论的基础上提出的体证实相的新思路,这一学说将法性、真理和佛性3者等同,强调心法、众生法和佛法具有平等性,互摄互融,无根本差异。同时,又“强调了心、众生及佛三类的主体证悟作用”[16]。如《赠峡山清伦师》“褰衣汲灵水,混涤巾履尘。烟霭霁杉竹,澄凝此心神。高僧洒真雨,泽彼寒草春。华月写空印,清霜肃斋身。犹言振金策,归作耶溪邻”[9]416。万物皆有佛性,呈现在人们面前便是平等且无差别的一如境。这首诗中间3句描写诗人佛眼触目之处皆现真如佛性:观烟霭与衫竹见其心性灵妙;观寒草愿为其讲解真理佛法,使之见佛知见;观华月知一切法因缘而生,空幻不实;观清霜见其肃穆佛身。

一如境的呈现无需情绪的酝酿,也无需刻意雕琢与逻辑推理,它是原真与本有的境界。一念迷则佛是众生,一念悟则众生是佛,真如本性在一念之间呈现。如惟凤《寄兆上人》:“久负中条约,深秋兴苦何。白云归望远,黄叶意空多。静卧侵仙掌,微吟隔楚波。飞书答招隐,迢递寄烟萝”[9]419,诗中先描写了苦、望、意与梦4种束缚人心的绳索,然后罗列出云、叶、隐及烟这4种释怀方式。白云黄叶,微吟楚波,既写出了云与叶的通晓佛性,也写出了诗人的安然舒适和休闲自得。

(二)物我相融的圆融境

“无情有性”是天台宗思想的一个重要方面。受这一思想的熏染,九僧认为山水及草木都具有佛性,也都和诗人主观情感息息相通。因此,自然景物常能与自己心神交游,形成物我相融的诗境。如行肇《泛若耶溪》:“霁雨牵野情,孤舟遂兹赏。积水连远空,落日垂万象。岸回云独随,山转泉更响。望望极寒源,由言放轻桨”[9]414,全诗融怀寓景,借景物表达诗人的空寂浩远和凄冷寂寞。霁雨、孤舟、积水、落日、白云、山泉、寒源与轻桨等清寒幽微意象的选取是诗人会神于物和凝心于境的结果。尤其额联写浩渺的秋水与辽阔的远空相连,落日低垂,似在万象之中,又似包含宇宙万象。诗人心中空寂浩远且包罗万象,所见之境方能浩远无际,囊括天地。尾联将佛理与自然之景、心境与物境融合在一起,呈现出一种物我相通的圆融诗境。

天台宗以“一念三千”为本体论。“一念三千”指一心念的观法之中,能足以见到三千世界的三千法相。通俗理解为世间万物的差别在众生心念活动的一刹那间产生,一刹那间消失。三千即一念,一念即三千。这是一种精神统摄物质的境界,其“圆融三谛”的真理论就是将有差别的万事万物归结为“空”“假”“中”三谛转换之中,主客融合一体,即可达到主客冥合的理想境界。因此,九僧诗中的山水之景总能与他们的主观情感相通。如怀古《灞陵秋居酬友人见寄》:“暝烟沈古道,寒日堕乔枝”[9]422,幽冷阴寒之景与诗人幽寒孤寂之情相融相通;文兆《巴山闻猿》:“倚棹望云际,寥寥出峡清”[9]413,悠然宽敞的环境与诗人平和坦荡的心态相呼应。九僧常将直接的现实感受与主观情感投射到自然景物上,达到心神凝视与万物冥合的境界。此外,九僧还以移情的方式将自我意识和佛心移注到外物中,使物我分享同一种生命。“云去竹堂空,鹭下秋池静”[9]414,诗中之“空”并非专指竹堂之“空”,而是以“我”之空观万物皆空;“静”既指池水宁静,亦是诗人之心的空寂宁静。作者与竹堂和秋池共同体悟“空、静”之佛心,物我相通,圆融无碍。

(三)诸法实相的自由境

天台宗“一心三观”的思想认为“一心可以同时观事物的空、假和中,即同时既看到空无的一面,又看到假有的一面,还能将两面统一起来观察非空非假的中道”[17]。天台宗僧人惠思在此基础上,“将‘一心三观’归结到实相上,认为‘一心三观’就是穷尽一切现象的真实相状,并把他应用到圆融止观法门,推广于一般行事”[18]。这里“空”“假”和“中”同为“因缘所生法”,是一而三及三而一的关系。九僧诗中也常言“空”,笔者统计九僧现存诗歌中带“空”字的有40首,如“古木秋生菌,空山夜答猿”[9]417“带露诸峰迥,悬空片月明”[9]413以及“终南关内见,寒翠叠空虚”[9]413等。此处的空并非空无一物,而是在“空”“假”与“中”三观之中穷尽事物的本真实相,进而在实相中呈现自由解脱的境界。如文兆的《莎庭》:

苒苒纵莎长,凄凉雨乍晴。

穷秋间客步,落日乱蛩鸣。

近接苔阶迥,遥连竹径平。

杖痕兼鹤迹,来往自纵横[9]413。

前3句勾勒了寒雨乍晴、落日乱蛩和苔阶竹径3幅不同的寒秋萧瑟画面。一场秋雨一场寒,凄凉雨乍晴预示着秋季凄寒。落日都会惊扰乱蛩暗示了此地的偏僻与荒凉。台阶上长满青苔,竹径被荒草和杂竹填平,进一步暗示了此处的荒芜落寞,整体构成一幅荒凉凄寒的诗境。受天台宗思想影响,诗人了悟诸法,眼识所见也不过是妄想所执之境。因此,诗人在尾联排除了对感官经验世界的虚妄执念,达到“来往自纵横”的超凡脱俗与自由解脱的诗境。

天台宗思想对九僧诗歌创作的影响是多方面的,且这些影响之间既有独立性,也具备关联性。诗体是诗境呈现的载体,同时诗境又是通过意象建构成的独特世界。不加修饰的白描手法是呈现一如境、圆融境和自由境最简明直接的方式。此外,一如诗境、圆融诗境、自由诗境也是相融相通的。一如境中的三法无差便与无情有性说相通,从而呈现出物我相通的圆融境;圆融境透过有差别的万物观得诸法实相,就是自由境;自由境一心三观,在“空”“假”“中”的转换中穷尽一切现象的真实相状,了知众生皆具有佛性,心法、众生和佛法平等无别,互摄互融,得一如境。