公共服务合同外包中政府责任的复合维度:价值、支持与能力

摘 要:合同外包在运用市场化、社会化手段革新公共服务供给方式的同时,也要求政府重新定位自身须承担的责任,实现工具理性与价值理性的平衡。为保证服务效率与分配公平并重,公共服务合同外包中的政府责任应依循公共价值管理的理念,在价值、支持和能力三个维度上得到明确和落实。通过以公共需求为核心传递价值、以多元参与为导向整合支持、以过程管理为基础提升能力,政府能够在公共服务合同外包的过程中发挥更加积极的作用,成为负责任的服务安排者和精明的项目发包方。

关键词:公共服务;合同外包;政府责任;公共价值管理

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)03-0024-09

一、问题的提出

改革开放四十年来,我国不断推进以调整国家与社会、政府与市场、中央与地方关系为重点的国家治理改革[1],在行政改革、责任政府、公共服务、公共政策、社会治理等多个重要领域逐步实现了现代化转型[2]。其中,随着公共服务供给体制改革的深入,公共服务合同外包(政府购买公共服务)已成为兼顾社会效益和经济效益,在政府引导下由多元主体共同参与供给的重要方式[3]。公共服务合同外包在我国的发展始于20世纪90年代中后期,1994年深圳市罗湖区、上海市浦东新区政府已率先开展公共服务合同外包改革[4](pp.4-5),而2013年中华人民共和国国务院制定《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、2018年中华人民共和国财政部等三部门共同发布《政府购买服务管理办法(征求意见稿)》,则标志着合同外包作为一种切实可行的公共服务供给模式正式进入了国家治理的政策体系。概括地说,这一模式的核心内容是将原本由政府作为单一主体提供的公共服务,通过直接拨款或公开招标的方式交给具备相应资质和能力的企业或社会组织。

然而,合同外包并非改善公共服务水平的万灵药[5]。大量改革实践表明,合同外包只有在特定条件下才可以提高公共服务供给的效率和质量[6]、促进服务价格处于合理区间并满足公民需求[7]。值得注意的是,合同外包过程中还存在着诸如“内卷化”“壁垒化”“泛化”和“鸿沟化”等实践偏差[8],以及监督管理不到位[9]、公平性缺失、权力寻租和私人垄断等潜在风险[10]。因此,为了促进我国公共服务合同外包的良性运行和协调发展,研究和实务工作者应不断识别和化解其中的偏差与风险,实现政府部门、承接主体和社会公众之间的正和博弈[11]。在公共服务合同外包中,政府移交的仅仅是公共服务项目的生产环节,并不代表其自身责任的转移。相反,政府应努力成为“精明的买主”,通过提高合同管理人员的能力,对合同外包实施全过程管理[12](p.28),從而履行其对外包的公共服务应承担的责任,保证合同外包有序进行[13]。具体地说,一方面,学者们通过分析政府在推进合同外包时的运作机制,提出其中的政府责任主要包括层级责任、法律责任、职业责任及政治责任四个方面,其中前两种责任强调严格的监督和较少的自由裁量,而后两种则倾向于赋予公共部门更大的自主性[14];另一方面,强调作为公共服务合同外包的利益相关者之一,政府的责任体系与其他参与主体紧密相关,涉及为外包的公共服务进行担保的责任、监督调控的责任和相应的非营利组织培育责任[15],而重新定位和调整行政实体规制的主体结构、行政规制的公私协力关系及规制内容则是履行责任的关键所在[16]。尽管公共服务合同外包中的政府责任得到了越来越多的关注,但当前的研究大多基于普遍性的责任分析框架对其进行类型化划分,或从公法规则、行政规制等视角阐释其中的法律责任关系,缺乏与合同外包具体情境和运行过程的联系,对合同外包中公共性的挖掘和反思尤为不足。因此,本文旨在从公共价值管理的角度,深入剖析公共服务合同外包的制度基础,并以此为出发点探讨政府在其中应承担的责任及实现路径。

二、创造公共价值:双重理性基础上政府责任的建构

(一)嵌套责任关系中政府的双重理性

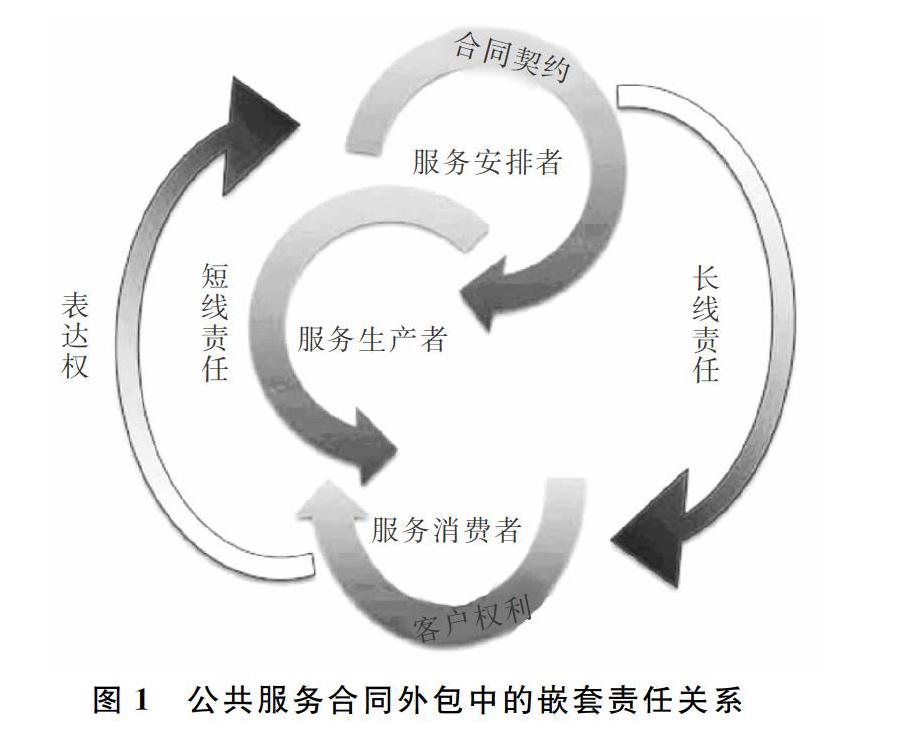

公共服务合同外包打破了传统的由政府单一供给的公共服务模式,也促生了包括服务安排、服务生产和服务消费三类主体的嵌套责任关系(参见图1)。其中,政府是公共服务的安排者,私营企业、非营利组织是公共服务的生产者,安排者与生产者签订关于物品和服务的合同并付费给生产者。而公众则是服务的消费者,具备表达需求和偏好的权利,并拥有一定的客户权利[17](pp.56-57)。在此基础上,服务生产者与消费者之间存在着短线责任关系。一方面,生产者借助自身的先进理念和专业能力提高公共服务的供给效率及质量,从而更好地服务公众。类似于市场领域内企业与客户之间的关系,作为服务承包方的生产者应为自身提供的公共服务负责,这也是其履行合同义务、巩固自身地位的根本要求。另一方面,这一短线责任关系还要求服务生产者在消费者行使客户权利时予以积极回应。由于公众需求的异质化程度日益增强,处于一线的生产者往往要针对不同的需求类别和水平灵活开展生产活动,并根据公众在服务过程中的反馈意见及时调整服务策略。

在短线责任关系之外,服务安排者、生产者和消费者之间还存在着更为重要且根本的长线责任关系,主要包括两个层次。第一,政府通过签订合同向作为服务生产者的承包方提供资源,并在转移部分权力的同时让其承担实现集体目标的责任。这样的合同契约关系具有一定的公共性和强制性,不仅对承包方的服务生产水平提出了具体的绩效考核标准,也要求政府进行更精细化的合同管理。第二,政府从公共服务的一线生产环节中退出的同时,必然导致其与公众沟通距离的增加。尤其是当公众在与服务生产者的短线责任关系中不能有效行使客户权利时,他们就只能以公民的身份通过各种正式或非正式的机制表达自己的意见,表达权的行使在此时便成为一种“兜底救济”[18](pp.71-74)。从近年来出现的公共服务逆向合同外包现象中可以看出,当服务生产者无法保证公共服务的供给质量时,政府就需要及时采取措施矫正承包方的不当行为,或者直接将其淘汰,转由公共部门工作人员重新进行服务生产[19]。

公共服务合同外包中的嵌套责任关系是公共服务供给由传统政府供给模式向市场化供给模式转变的集中体现,而政府所处的长线责任关系不仅涵盖传统模式对平等、公平和公民权等价值理性的强调,也激发了市场化改革所推崇的以技术至上、效率导向为核心的工具理性[20],并深刻影响着公共服务合同外包中政府责任的构建。其中,政府建立合同契约关系的首要关切便是承包方能否有针对性地解决现实问题、提高服务效果。大量面向地方政府官员的调查表明,提高服务质量、节约服务成本被认为是政府实施合同外包的最主要原因[21]。这说明政府将合同外包作为具备比较优势的改革工具引入公共服务供给领域,以实现政府减少开支、更高效地提供服务的目标。而公共服务合同外包得以大规模推行,本质上符合政府在服务成效要求下的工具理性。

然而,过度强调工具理性、追求效率主义和成本收益的最大化,往往会在外包过程中带来诸如服务供给失衡、程序公正难以维系甚至寻租腐败等问题。这些都与公共服务的公共性相背离,无异于舍本逐末。在公共性的标准下,公共服务的供给不仅应关注效率、质量等要素,还应注重服务分配的民主性与公平性。因此,政府在长线责任关系中可以通过建立基于公众表达权的常态沟通机制,及时掌握、回应公众需求,从而有力地平衡追求效率提升、成本节约等工具理性带来的价值损耗,体现政府在服务公共性要求下的价值理性。

(二)基于双重理性整合的政府责任

值得注意的是,在公共行政的实践中,工具理性与价值理性并不完全对立,价值理性总是要诉诸一定的工具理性才能实现自己的价值目标,而工具理性从目标设定到手段选择都必然带有一定的价值倾向[22]。如前所述,政府在合同外包中表现出的工具理性,偏重对公共服务供给效率和质量的关注,但这并不必然带来公共精神的流失。相反,若各政府部门在追求工具理性的同时重视各项改革举措对服务公共性的影响,那么成本收益比的提升将有助于实现政府在公共服务供给中的价值目标。因此,公共服务合同外包中的政府责任应兼顾价值理性与工具理性,只有对二者进行整合才能促进政府更好地履行责任,满足公众不断拓展、变化的需求。

不仅如此,有关政府责任的讨论不应局限于规范层面,还应结合工具理性和价值理性中的关键要素进行系统性的责任建构。基于公共价值管理的相关阐释[23],本文认为政府责任中双重理性的整合应统一于创造公共价值的目标下,并涵盖多方面的考量,包括服务的产出、公众满意度、结果的持续性、分配的公平、合法性等要素[24]。如图2所示,公共服务合同外包中的政府责任体现在传递价值、整合支持及提升能力这三个维度。其中,价值传递维度旨在强调政府在开展合同外包时应将公共价值作为履行责任的核心,但公共价值并不限于民主、公平、正义等静态的概念,更是根植于公众的期望与认知中,与集体偏好的形成和传递密切相关。支持整合维度主要是指在合同外包过程中争取各利益相关者的支持,使服务安排者的工作,尤其是涉及利益分配的改革具有合法性。其中首要的是合理分析与合同外包相关的组织环境,并有针对性地调动资源,通过协商、谈判、公开讨论等手段及先进的信息化技术,最终实现政府与承包方、公众的协作。在明确公共价值并获得合法性的基础上,政府还应提升组织管理和政策执行的能力,以促进价值目标的达成。面对复杂多变的环境,政府可以通过制定科学细致的规范并加强合同管理、信息沟通和监督控制,构建良性的伙伴关系,并尽可能地动员社会力量,更高效地创造公共价值[25](pp.119-121)。接下来,本文将进一步阐述公共服务合同外包中政府责任各个维度的基本内涵和实现路径。

三、传递价值:以公共需求为核心的政府责任

政府在公共服务合同外包中的首要责任是传递价值,公共价值根植于公众的期望与认知,与公共需求密切相关。这不仅涉及公共服务质量本身,即在供给方式改革后承包方提供的公共服务是否满足公共需求,而且涉及服务效果在不同群体间的公平分配。为更全面地传递公共价值,防止出现服务供给的“马太效应”,政府应从三个方面实现传递价值的责任。

(一)促进公众集体偏好的凝聚与表达

总体来看,我国各地的公共服务合同外包主要是在政府推动下得以实施并逐步推广的。科层组织的官僚作风与政府工作人员长期形成的路径依赖,往往导致公共需求被忽视、服务供给出现错位。公共需求源于公众的集体偏好,但集体偏好不仅仅是个体偏好的简单加总,还需要通过真正的参与、咨询和调查等方式,实现基于协商的、集体性的偏好表达[26]。首先,政府应促进集体偏好的形成,建立诸如居民议事会等制度化社区平台,并充分利用QQ群、微信群等网络工具,将公众的个体偏好凝聚为集体偏好。其次,对于通过协商形成的公众集体偏好,政府的获取机制可分为公众自下而上的协商表达和政府自上而下的主动收集两类。前文所述协商渠道的建立为公众的表达打下了基础,但这一机制的运行效果受当地公众参与氛围的影响,可能需要经过较长时间才能显现,而政府自上而下的偏好收集若依靠传统的信息普查,不仅搜集成本高,而且数据更新严重滞后。因此,相关部门有必要借助当前快速发展的大数据和云技术,建立统一的集信息发布、意见反馈、协调互动等功能于一体的公共信息平台,使需求的获取更及时准确,实现成本与效率的双赢。而通过协商表达和主动收集获得的公众偏好,将成为政府进行需求筛选的基础。

(二)加强需求筛选的标准化

公众的集体偏好并不能完全作为政府进行外包决策的依据,通過对集体偏好进行筛选,政府能够更有效地回应公众需求。然而,筛选的关键在于能否落实具体的标准,使筛选结果富有公信力。这主要可以从两方面入手。一方面,相关部门应通过广泛征求意见,制定公共服务合同外包项目的购买目录和负面清单。其中,购买目录基于公众集体偏好、既往实践经验、当地政府能力、上级政策要求等综合因素,明确政府可以外包的服务项目。负面清单则是从底线控制角度出发,明确哪些项目禁止通过外包被提供。这类项目通常包括两类:涉及暴力机关、执法权等核心职能的项目,它们必须由政府提供公共服务;外部性较强、不得不由政府提供的公共服务,这些服务交由市场供给的交易成本远远高于政府供给的行政成本。此外,由于公众需求愈发异质化且不稳定,购买目录难以穷尽所有潜在的服务项目,更多表现为指导性意义。而负面清单的设立在划清底线的基础上,还应给予基层部门更大的外包决策自主权,使其能够结合实际情况灵活地决定是否要拓展合同外包的内容和形式。此外,依然存在一些公共服务,其外包后出现外部性的概率及程度尚不明晰,由于提供该服务的供给方市场不健全,外包后的风险逐渐显现。针对这一情况,有必要对公众需求的风险进行评估,尤其是对一些新兴的服务需求,可以从供给方市场是否健全等角度对外包后的风险进行预判,提高外包项目的安全性与可行性。

(三)重视外包服务的公平分配

在公共服务合同外包的前置环节,偏好的收集与需求的筛选为政府传递公共价值提供了保障。但为了更好地传递公共价值,政府还有责任保证服务结果的公平性,即经由外包提供的公共服务能否惠及社会中的不同群体并落实到个体层面。其中,外包服务分配中可能存在的弱势群体尤其值得关注。他们对公共服务特别是基本公共服务有着迫切的需求,却因难以有力表达自身需求或无法影响服务产出的分配,最终成为最少获益的群体,这有违公共服务合同外包的公平性。当前我国各地有大量外包项目涉及对社会中弱势群体的服务,如居家养老服务、残疾人就业培训服务、进城务工人员子女教育服务等。有鉴于此,政府应充分重视社会组织作为承包方的公益性和非营利性,通过主动开展对公共服务特定群体的需求分析、在监督评估服务结果时加大权重等方式,对外包服务分配中的弱势群体给予必要的救济,从而减少服务分配的不公,实现公共价值的全面传递。

四、整合支持:以多元参与为导向的政府责任

政府在根据公众需求确定外包项目后,应进一步通过整合内外部支持,促进各参与主体间的协作,获取推进后续工作的合法性,并最大程度地消除改革可能存在的阻力。首先,在公共服务合同外包的长线责任关系中,政府对公众表达权的回应是其重要的组成部分。公众对个体偏好的表达关乎集体偏好的形成和公共价值的传递,同时也影响着公共服务合同外包的合法性。其次,政府能否找到适合承接外包服务的组织,有赖于服务供给方市场是否健全。不仅如此,由于合同的刚性规定难以应对公共服务供给的复杂多变,政府需要与各类承包主体在合同契约关系的基础上建立良性互动关系,掌握更多的一手信息以优化服务安排。最后,政府内部的差异始终存在,这在推进各项改革时体现得尤为明显。公共服务合同外包的开展涉及政府内部的各种力量及利益的调整,即便是在同级政府中,无论是决策层或执行层,还是不同的政府部门,都可能因为各种原因对合同外包产生不了解、不认同甚至抵触情绪。这种因官僚政治带来的内部性,往往会伴随不规范的市场行为继而危及外包合同的执行效果。因此,政府需要通过调整组织结构或建立特定的运行机制整合内部支持,降低负内部性发生的风险。

(一)基于参与度提高公众认同

公众认同是政府推进改革的重要合法性来源,而促进公众参与是提高公众认同的有效途径。在我国很多地区,公共服务合同外包的经验仍然较为匮乏,这就要求地方政府除了采取常用的政治宣传手段之外,还要更广泛地鼓励公众参与。公众因特定的合同外包事项,在通过某种协商或议事的形式聚集在一起,经过偏好表达、相互商议、妥协让步等一系列过程,并与政府部门充分沟通之后,就会对公共服务合同外包有更直接而感性的认识。在此基础上,若外包的服务充分满足了公众的需求,其认同自然会产生,并具有很强的稳定性。不仅如此,为争取公众更坚定的支持,政府还可以引导公众参与到项目监管及评估的过程之中。作为外包服务的消费者,公众对所接受的公共服务质量及自身的满意度有最权威的发言权,而政府也应将服务满意度作为重要指标列入评价考核体系。

(二)基于领导力整合内部支持

公共服务合同外包的不断推进涉及复杂的利益权衡,这给政府部门的协调能力带来了严峻的挑战。除此之外,行政系统内部也并非思想统一、行为一致。随着改革的深入,各种负内部性出现的可能性也在增加。负内部性主要来源于官僚政治,是指大量的内部压力会利用外部性改变其他主体的市场行为方式,从而扭曲合同关系。在不稳定的政治环境中,机构内部的权力争斗有时比机构正在外包的东西还要重要[12]。同时,随着公共服务合同外包的发展,单一的政府部门越来越难以承担发展所需的资源与能力,职责不同的机构及工作人员之间的沟通障碍,也会带来内部性。因此,整合行政系统内部各部门的支持对于政府自身责任履行格外重要,其中的关键则在于争取上级领导的支持。我国各地方实践中比较成熟的做法是成立公共服务合同外包联席会议,将合同外包所涉及的财政、审计、监管、民政、发展改革等部门列为成员单位并明确各单位的职责分工。同时,为了争取更高层次的支持,联席会议往往将地方政府分管领导列为召集人,从而提升整个组织机构的领导力[27](pp.143-146)。

(三)基于自主性培育社会组织

以企业、社会组织为代表的承包主体是公共服务合同外包中的重要参与方,它们作为服务生产者直接在一线向公众提供服务。相较于政府,这些承包方自身拥有先进的服务理念、专业化的服务能力及弹性的组织管理,为实现公共服务合同外包的政策目标提供了保障。但现实中供给方市场不健全的情况并不鲜见,特别是社会组织发展不平衡、承接外包服务的能力不足等问题在我国依然普遍存在。为了改善这一现状,各地方政府有必要通过财政拨款、项目支持、人才开发、场地优惠等方式培育能够提供专业服务的社会组织,但同时也应特别重视保障社会组织的自主性。例如,相关部门应避免直接干預社会组织的日常活动,而是在进行业务指导和常规监管的基础上,通过各类社会组织孵化器和中介组织设置丰富的技能培训项目和组织学习平台,为初创的社会组织提供可持续支持。此外,相关部门还应充分尊重人才和组织的成长规律,通过鼓励社会组织间的相互交流提升其服务能力,使其最终能够有力承接政府外包的公共服务项目。

五、提升能力:以过程管理为基础的政府责任

在公共服务合同外包中,政府的理想角色不仅是基于集体偏好进行筛选的服务需求确认者,还应是精明的购买者和服务的检查者与评估者[17]。在政府所处的合同外包长线责任关系中,围绕合同契约的过程管理是其核心组成部分。因此,提升相应的合同管理能力便成为政府在公共服务合同外包中不可推卸的责任。这一能力的建设应涵盖外包合同的整个运作过程,包括合同谈判、合同起草、合同监督、中途纠正、合同结束或重建五个阶段。其中,对合同关系的监督及风险控制逐渐成为政府保证服务质量和分配公平的重要手段。具体而言,政府应通过落实相关政策规范并有针对性地防范外包中的风险,从制度建设、合同管理、信息沟通、结果控制四个方面促进合同外包中公共价值的创造。

(一)规范合同外包管理的制度建设

公共服务合同外包的制度建设应以规范性与程序性为基础,并结合地区实际和既有经验,为外包各参与主体提供可依循的活动框架。只有制度内的各项政策符合规范要求,并清晰界定外包所涉及的基本程序,制度建设才能更加科学全面。具体地说,相关制度应涵盖组织领导、购买领域、购买方式、购买类型、资质条件、操作程序、部门分工等合同外包涉及的方方面面工作,其中操作程序又可以被细化为项目设立、预算申请、汇编目录、项目申报、竞标评审、项目管理、评估验收等多个环节。除此之外,政府还应运用听证会、网络意见征集、第三方调查等手段切实提高合同外包管理制度的可操作性。操作性不足的制度不仅使一线的合同外包工作人员在面对争议问题时找不到可依据的政策规定,难以充分发挥其自身能动性,更可能诱导他们按照自己的认知和能力重新选择合适的行为。而这一自由裁量权一旦被过度使用,无疑会损害制度运行的效果。

(二)细化围绕标书文本的合同管理

在討论公共服务合同外包的合同管理问题时,标书文本的重要性往往易被忽略,但合同的起草、监督、中途纠正、结束或重建等环节均是围绕标书文本展开的。因此,政府应首先保证标书文本的规范效力,并细化标书文本的内容,尤其是针对突发情况设置一些弹性规定,使之能够更灵活地约束合同关系中的各方。在这一点上,相关部门可以依据服务领域的不同制定相应的合同范本及辅助性的专业标准,并以此统一要求所有同质、同类项目。不仅如此,标书中还应明确外包单位的监管制度与考核办法,使承包方在签订合同环节就知晓政府部门的管理制度和应遵守的外包规则。从根本上说,提升政府的合同管理能力应从合同起草环节开始,而为了防止承包方在中标后随意修改合同的实质性条款,还应进一步加强对中标合同文本的审查。如果出现修改诸如支付时间、服务内容和中标金额等关键条款的情况,双方应及时中止合同关系。

(三)推动资源共享基础上的信息沟通

在充分竞争的市场环境中,有关商品和服务的信息流动是活跃且迅速的,但在公共服务合同外包中,建立竞争性市场的条件往往并不充分,从而导致各参与主体间的信息不对称。这就需要政府推动基于资源共享的信息沟通,并首先打通政府的内部信息沟通渠道。当前尽管很多地方政府已经通过社区网格化建设获取了大量基础数据,但经常由于部门间的层级壁垒,无法为推行公共服务合同外包的部门提供足够的信息支持。针对这一情况,政府应以资源共享作为内部流程再造的重要抓手,促进不同部门间的数据联动。此外,政府可以通过更灵活的信息化、网络化的手段,改善与其他外包参与主体间的信息不对称情况。例如,上海市杨浦区政府以区级政府购买社会组织服务网站为载体,要求全区各委办局及各街道、镇将需要外包给社会组织的公共服务事项,按照政府立项、公开发布、统一竞标、合同管理、评估兑现的运作机制,统一交由该平台运行[27](pp.143-146)。尽管基于网络平台的信息沟通并不十分充分,传递的信息也相对有限,但这仍有利于促进参与主体间的常态信息交流,有力地防止了信息黑箱的出现。

(四)实行效率与公平并重的监督评估

基于服务安排与生产相分离的公共服务合同外包,要求政府作为服务安排者,给予作为服务生产者的承包方充分的自主性,使其充分发挥自身优势、更高效地提供公共服务。在创造公共价值这一责任的指引下,尽管政府退出服务生产环节,但仍可以通过提高监督评估的能力为最终产出的服务负责。这就要求政府首先对项目生产的过程进行监督,主要涉及立项指导、中期检查和结项评估三个阶段。监督可由作为发包方的政府部门单独开展,也可让公众参与进来,协作推进。另外,对项目生产的结果进行绩效评估也很关键。为了体现评估程序的公平性,相关单位应组织发包方、服务对象、专家学者及社会公信人士成立评估小组,或直接委托第三方机构负责具体实施,而评估结果应作为资金结算及判断是否续约的首要标准。在细化项目监督及绩效评估机制的同时,监督的重点和评估指标的设定应以提高服务质量和实现分配公平为目标,促进效率与公平并重。

六、结论与讨论

随着全面深化改革在各地陆续展开,合同外包在不同的公共服务领域中得到了广泛运用。这些外包项目通常具有较长的运行周期,涉及服务安排、服务生产和服务消费三类主体间的嵌套责任关系,也伴随着诸如供需错位、监管失当、分配不公等潜在风险。有鉴于此,本文提出政府不仅要明确自身在传递价值、整合支持和提升能力等维度上应承担的责任,更要采取有力的措施将这些责任落到实处,成为负责任的公共服务安排者和精明的外包项目发包方。因此,为了更好地发挥合同外包在提高公共服务供给效率和水平方面的作用,并有针对性地预防外包过程中的隐患,政府应通过三个途径推动落实自身应履行的复合维度责任。

如图3所示,作为政府在公共服务合同外包中应首先落实的责任,传递价值的关键在于将公共需求作为构建外包制度的核心。这就意味着各地政府不仅要通过凝聚公众的集体偏好来更精准地收集公共需求,还要结合地方实际能力、政策可行性和服务供给安全性等因素对公共需求进行筛选,同时在筛选过程中灵活运用民主协商、信息化沟通等手段,促进公众合意的形成。在此基础上,政府还应重视不同阶层、群体间利益诉求的多样性,尤其是要确保公共服务对社会弱势群体的覆盖,保障服务的公平分配,实现对公共需求的有力回应。此外,在公共服务合同外包这种涉及不同类型主体的责任关系中,政府要充分认识到多元参与的重要性,这样才能有效地整合多方支持。这既包括通过统筹领导激发政府各部门的政策合力,更强调通过协商沟通争取作为服务消费者的公众的认同,并有侧重地培育相关领域中社会组织的生产服务能力。考虑到外包环境和公共服务内容的复杂性,政府也有责任基于外包的运行流程不断提升其契约管理能力。其中,政府应特别注意增强相关制度规范的可操作性,并将能力提升细化到协商谈判、合同起草、监督反馈、评估验收等具体环节中。除此之外,诸如合同标书如何设计、评估指标如何选择等契约管理中更加微观的问题,同样是政府在履行自身责任的过程中需要格外关注的。而在发展水平各不相同的地区,公共服务合同外包中政府责任的构建和履行是否会受到更多因素的影响,这些都有待进一步探究,同时也是未来研究的生长点。

参考文献:

[1]何艳玲.理顺关系与国家治理结构的塑造[J].中国社会科学,2018,(2).

[2]俞可平.中国的治理改革(1978-2018)[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,(3).

[3]昌硕.社会治理新格局下公共服务供给主体的关系调适与功能优化[J].天津行政学院学报,2019,(4).

[4]王浦劬,[美]莱斯特·M.萨拉蒙,等.政府向社会组织购买公共服务研究:中国与全球经验分析[M].北京:北京大学出版社,2010.

[5]Petersen O H,Hjelmar U,Vrangbaek K.Is Contracting out of Public Services Still the Great Panacea? A Systematic Review of Studies on Economic and Quality Effects From 2000 to 2014[J].Social Policy & Administration,2018,(1).

[6]Hefetz A,Warner M E.Contracting or Public Delivery? The Importance of Service,Market,and Management Characteristics[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2012,(2).

[7]Bovaird T.The Ins and Outs of Outsourcing and Insourcing:What Have We Learnt From the Past 30 Years?[J].Public Money & Management,2016,(1).

[8]黃剑宇.政府购买社会服务的实践偏差与路径修正[J].天津行政学院学报,2016,(3).

[9]杨安华.回购公共服务:后民营化时代公共管理的新议题[J].政治学研究,2014,(5).

[10]吕芳,程名.美国公共服务合同外包改革对政府规模的影响[J].国外社会科学,2018,(5).

[11]崔光胜.政府购买社会组织服务中的行动主体和利益诉求[J].天津行政学院学报,2017,(5).

[12][美]唐纳德·凯特尔.权力共享:公共治理与私人市场[M].孙迎春.北京:北京大学出版社,2009.

[13]Bel G,Gradus R.Privatisation,ContractingOut and InterMunicipal Cooperation:New Developments in Local Public Service Delivery[J].Local Government Studies,2018,(1).

[14]Johnson B R.Accountability and Maximizing the Value of Public Contracts[J].Public Administration Review,2017,(3).

[15]邹焕聪.政府购买公共服务的责任分配与行政实体规制——基于公私协力视角的探究[J].行政论坛,2017,(6).

[16]杨欣.公共服务外包中政府责任的省思与公法适用——以美国为例[J].中国行政管理,2010,(6).

[17][美]E.S.萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系(中文修订版)[M].周志忍.北京:中国人民大学出版社,2017.

[18]世界银行.2004年世界发展报告:让服务惠及穷人[M].北京:中国财政经济出版社,2004.

[19]詹国彬.公共服务逆向合同外包的理论机理、现实动因与制度安排[J].政治学研究,2015,(4).

[20]董礼胜,李玉耘.工具—价值理性分野下西方公共行政理论的变迁[J].政治学研究,2010,(1).

[21]汪锦军.政府购买公共服务与非营利组织的角色——基于北京、浙江两地的问卷调查数据分析[J].中共浙江省委党校学报,2012,(3).

[22]夏志强,苏霞.基于双重理性视阈下的公共服务合同外包风险分析[J].中共四川省委省级机关党校学报,2013,(6).

[23]王学军,韦林.公共价值研究的几个重要问题——评Public Value:Theory and Practice[J].公共行政评论,2018,(6).

[24]杨博,谢光远.论“公共价值管理”:一种后新公共管理理论的超越与限度[J].政治学研究,2014,(6).

[25]Moore M H.Recognizing Public Value[M].Cambridge:Harvard University Press,2013.

[26]吴文强,郭施宏.价值共识、现状偏好与政策变迁——以中国卫生政策为例[J].公共管理学报,2018,(1).

[27]吕芳,王冬芳.政府购买公共服务研究:中国实践与国际经验[M].北京:国家行政学院出版社,2017.

[责任编辑:李 堃]

Unpacking the Government Accountability in ContractingOut of Public Service: Value, Support and Capacity

Cheng Ming

(Open University of China, Beijing 100039)

Abstract:

While utilizing marketized and socialized methods to innovate the provision mode, contractingout of public service also urges governments to redefine their own accountability to achieve the balance between instrumental rationality and valuebased rationality. To ensure both service efficiency and fair distribution, the government accountability in contractingout of public service should be clarified and implemented in three dimensions, including value, support and capacity. By delivering public value with social demand as core concerns, integrating support with multiple participation as major orientation, and enhancing capacity with process management as common basis, governments can play a more active role in arranging the contractingout of public service more responsibly and efficiently.

Key words:public service, contractingout, government accountability, public value management