中央集权驱动、地方分级响应与政府间合作的机理:基于京津冀的实证阐释

杨志云 纪姗姗

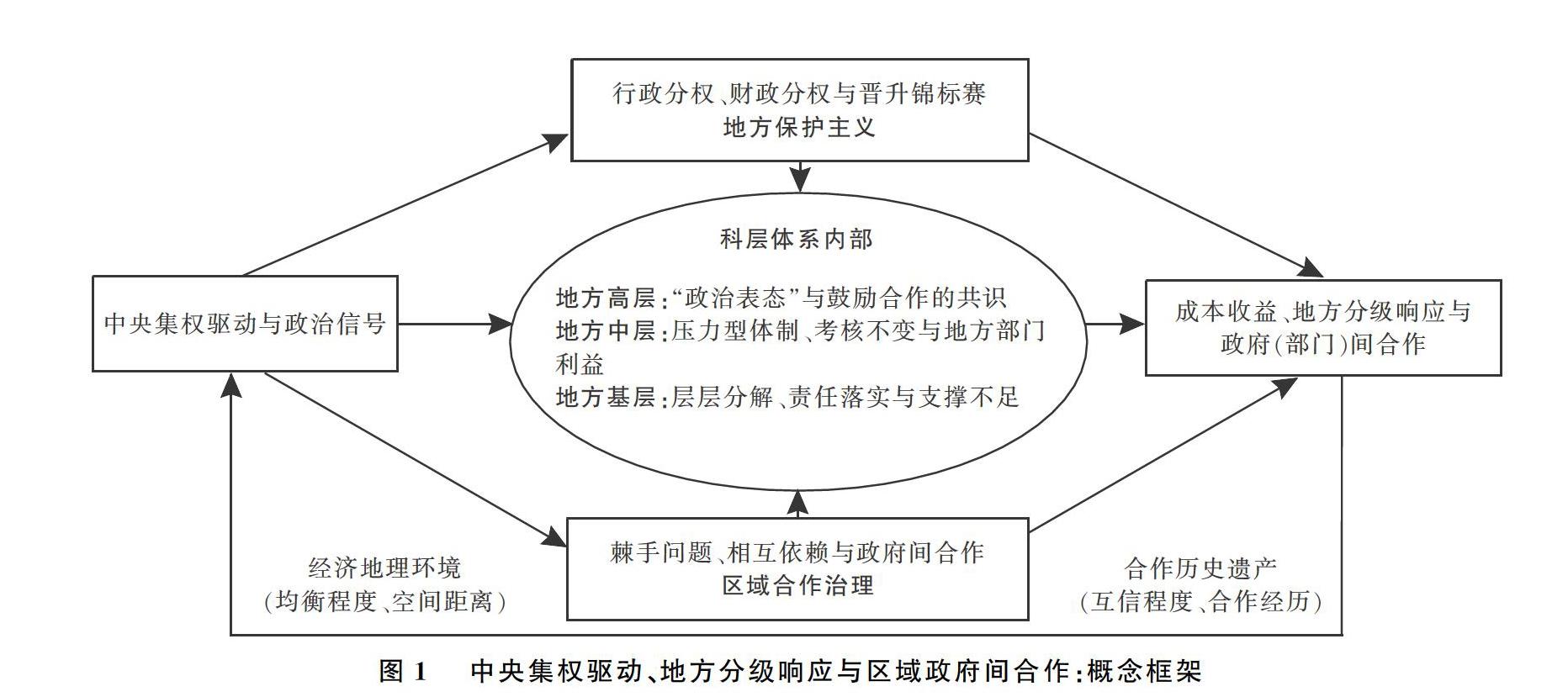

摘 要:区域性棘手问题和相互依赖的增加凸显政府间合作治理的现实需要。不过,行政分权、财政分权和晋升锦标赛体制意味着地方自主性增长与区域协同发展之间的紧张。深入行政体系内部挖掘区域政府间合作的真实过程和内在机理成为亟待解决的问题。中央政治权威旨在打破地方保护主义的体制藩篱;地方高层通过“政治表态”积极回应中央的战略部署;地方中层因不变的压力型体制和目标责任制依旧关注地方利益和部门利益;地方基层在目标责任体系中存在支撑能力不足问题。结果,地方政府和政府部门主要根据成本收益分级分部门响应。为提升政府间合作的有效性,相关的改革选项包括根据城市功能定位建立差异化的政绩考核和区域财税激励兼容机制,明确将区域协同发展的职责赋予特定政府层级,建立多样性的非正式制度以积累政府间合作的信任资本,充分发挥市场机制和社会力量的作用。

关键词:政府间合作;行政性分权;区域治理;发展型地方主义

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)03-0056-11

一、问题的提出

中国独特的“发展型地方主义”及其制度基础诠释了地方政府“为增长而竞争”的图景,却给区域政府间合作制造了体制机制障碍。“发展型地方主义”以经济发展为主要目标,中央通过行政分权、财政分权和干部晋升锦标赛体制等激发地方政府的积极性和自主性。在分权的制度环境中,无论是政府间经济竞争理论,还是晋升锦标赛理论都表明中国特色的改革之路在于塑造利益驱动下的竞争和繁荣。前者侧重财政体制和财政关系,后者聚焦人事体制和人事关系。这套制度体系有利于地方政府追逐地区生产总值和展开财政收入竞争却不利于区域政府间合作。

通过自上而下的梯级分权策略,中央将大量经济和社会事务管理权限赋予各级地方政府,进一步刺激地方政府干预微观经济、实行地方保护主义和推动市场分割,阻碍区域政府间合作。这套制度体系运行的结果是强化了属地管理和行政区划的刚性约束。垂直激励和绩效考核导致地方政府往往围绕上级政府的“指挥棒”过度竞争[1]。不仅如此,由于信息不对称,纵向问责机制导致地方政府策略性地选择易于量化观测的经济发展指标而不重视模糊和难以量化评估的公共服务指标[2]。结果,在经济一体化和流动社会中,区域政府间合作难以深化,区域公共事务治理缺乏有效制度安排。

党的十八大以来,中央在区域协调发展方面出台了一系列重大战略部署和创新性举措,旨在以区域化破解发展难题和塑造可持续发展的未来[3](p.311)。随着京津冀协同发展、长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区等国家战略的相继提出,深化区域协调发展的制度安排也频繁出台。例如,2015年12月,国家发展改革委《关于进一步加强区域合作工作的指导意见》明确深入推进重点领域合作、充分发挥合作平台作用、创新区域合作机制等制度细节;2018年11月,中共中央、国务院出台的《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》提出建立区域战略统筹机制、健全市场一体化发展机制、深化区域合作机制、优化区域互助机制、健全区域利益补偿机制、完善基本公共服务均等化机制、创新区域政策调控机制、健全区域发展保障机制,以促进更高水平和更高质量的区域协调发展。

不过,在区域一体化迅猛发展的时代,学界就能否以及何以打破地方政府的行为逻辑以顺应区域政府间合作存在截然不同的“想象”和评判:一方面,以西方区域治理理念为基础,以合作治理等为理论出发点,预示着区域协同发展的美好前景;另一方面,以政治权力结构和行政体制现实为基础,从激励约束角度切入,强调区域协同发展的制度性困境。体制机制障碍是地方保护主义的根本原因和区域协同发展难以取得实质性进展的深层原因[4](p.168)。前者低估了中国独特的制度环境及其复杂性,中西方存在行政级别和行为取向等迥异的结构和动机;后者忽略了制度环境是战略塑造的结果,中央的权威性和区域战略在很大程度上能够改变地方政府自主性的空间。

如是,在地方自主性增长与区域协同发展之间存在激励不兼容的制度环境下,挖掘和阐释区域政府间合作的真实过程和内在机理成为值得关注的基础性问题。具体而言,中央集权驱动区域政府间合作的过程机制是什么?如何重塑区域政府间的激励约束机制?本文试图深入到多层级政府体系内部开发区域政府间合作的概念框架,并结合京津冀协同发展的个案求解以上问题。同时,为区域政府间合作的制度转型提供科学依据。

二、文献综述

隨着中国经济社会发展从激发地方自主性增长转向增强区域协同发展,有关区域政府间合作的议题迅速成为学术关注的热点。不过,大量研究停留在功能性和规范性分析的层面,热衷于为现实问题“开处方”,只有少量的研究试图从实证角度描述基本事实、阐释区域政府间合作的真实过程,挖掘制度环境、激励约束机制和政府间合作行为选择等深层次问题。

面对区域协同发展的丰富实践,将区域主义和新区域主义等西方情境产生的理论之花嫁接到中国实践以阐释政府间合作是早期主要的尝试。大都市政府学派(旧区域主义)认为地方政府的“碎片化”和混乱导致公共服务财政和分配的严重不平等、无力处理区域性问题。结构性改变,即市县合并以创设大都市成为主要的政策倡导。公共选择学派认为没有证据表明区域政府合并和“巨人政府”能够带来效率和规模经济。相反,地方政府的“碎片化”能够发挥市场机制的作用、激发地方政府竞争以提供更高品质的公共服务,因而不是需要解决的问题,而是一项优势[5]。新区域主义主张以横向治理网络取代单一僵化的政府管理模式,依靠区域内各级政府或政府部门自愿参与和自主协作来实现区域公共事务的最佳配置。新区域主义因缺乏强制性的政策手段,在地方保护主义严重或集团利益复杂的地区,其可行性、有效性存在很大局限[6]。

区域一体化推动传统的政府间关系从行政区行政走向区域行政和区域公共管理。传统的行政区行政和现代的区域公共管理应当成为解决社会问题和管理社会公共事务的“双元”政府治理形态[7]。其中,区域行政对应于行政区行政,侧重政府间关系协调与合作;区域公共管理通过协调、谈判、合作、伙伴关系等构建“合作网络”和“交叠管辖”,突破区域行政下政府“独角戏”的状况,实现对区域公共事务的治理;区域治理在很大程度上则是治理理念在区域事务场景中的具体运用[8]。撇开管理和治理理念上的差异,行政区划内大量社会公共问题“外溢化”和“区域化”,刚性的行政区划和行政区行政越来越陷入治理失灵的状态。区域公共管理作为对传统主流政府治理模式的重大变革,是政府对区域经济一体化的有效回应[9]。不过,区域治理中存在“区域一体化治理”和“区域协同治理”两种竞争性的理论情怀和目标诉求,前者过于理想化、操作难度大,后者更契合实际、更具操作性[10]。

随着研究的日益深入,在本土叙事的过程中,国内区域政府间合作的经验事实开始受到关注和挖掘。政府间合作的政策文本量化分析显示,“泛珠三角”区域政府合作已从经济领域扩展到文化旅游、教育医疗、环境保护领域,但尚未从根本上弥补“行政鸿沟”;次级区域内部优先合作领域存在差异;相关政策工具以非制度性、行政化手段为主[11]。政府间合作的社会网络分析和可视化结果表明:京津冀政府间合作网络的整体密度不高,政府间的协同力度不够、协同效应不明显;不过,从时间序列来看,政府间合作网络越来越紧密、辐射联系越来越多[12]。此外,构建协同发展指数以持续跟踪监测区域协同发展的精确事实成为新的方向①。

在描述区域政府间合作的基本事实的基础上,挖掘政府间合作的障碍和影响因素吸引了越来越多的注意力。从历史角度看,计划经济遗留的历史空间结构使北京聚集了国家部委、国有金融和企业总部,天津因此被迫错位发展并同河北竞争工业发展[13]。在政治集权和经济分权的体制环境中,同级政府和不同级别的政府形成多层次竞争关系。中央政府的强势介入成为打破这种关系结构的唯一机会[14]。“泛珠三角”区域政府合作主要通过学习考察、对口支援、干部交流、信息共享和项目建设等方式展开[15]。这种政治动员的区域一体化主要通过自上而下的目标设立、会议推动、政策灌输、组织建设、行政包干、政绩考核等方式实现区域整合的政治任务。政治压力和行政强力能够带来“立竿见影”的短期效果,但长期却存在制度性缺失[16]。体制机制障碍是京津冀政府间合作难以取得实质性进展和跳不出“一亩三分地”思维定式的根本原因。“分灶吃饭”和财政分权体制适合单体城市或行政区经济的发展,无法契合区域协同发展。以地区生产总值等经济指标为核心的“一刀切”政绩考核制度成为地方政府发展经济的“指挥棒”,无法体现城市的资源禀赋和功能定位[4](pp.168-169)。将政府间合作还原为一个集体行动问题,流域治理的个案显示,政府间合作的困境并非仅仅是合作机制缺乏,更大的问题在于既有合作机制的低效[17]。从财政角度看,“净财政受益”是京津冀地区发展背离比较优势、内部经济社会发展严重不平衡和巨大差异的重要原因,它同时导致市场配置资源机制和要素自由流动的扭曲[18]。

区域政府间合作事实基础上的经验解释,以“制度性集体行动”理论为基础的实证研究最为系统和精细。“制度性集体行动”理论主要关注政府和政府部门间的集体行动,以理性选择、集体行动、组织交易成本、地方公共经济等为理论基础,旨在探寻合作中的重要影响因素,揭示合作行为如何在动态过程中产生和演化。当合作产生净收益,即合作预期收益超过合作风险和成本时,区域政府间合作才可能发生。解决“制度性集体行动”困境的合作机制包括嵌入性网络关系、约束性合同、授权性合作、外部强加的政府等[19]。以制度性集体理论为基础,“泛珠三角”行政协议计量结果显示了不同领域的网络密度差异和“策略化网络关系”[20]。2006-2018年京津冀地区主要联席会的描述性统计和诊断性分析显示其网络结构的组织化程度高、自愿性程度低,体现了中央和省级政府意志的强制性渗透[21]。长三角30个城市的大气污染和水污染合作的水平、方式和网络结构存在显著差异,资产专用性和绩效可测量性是造成差异的根源[22]。以博弈论、政府行为理论为基础,结合利益相关者和成本-收益分析,区域政府间合作可以被细分为共享型、损益型、比较利益型三種,分别适宜采用不同的合作策略。长三角旅游、水污染治理和交通一体化的多案例研究表明,政府间合作的关键是合作收益。共享型合作取决于共同收益多寡和合作的促发点;损益型合作依赖上级政府和公众的推动;比较利益型合作需要上级和公众驱动并给予获益少的主体利益补偿[23]。

此外,大量的研究以区域政府间合作的体制机制障碍为切入点,寻找区域管理创新、财政体制改革、行政区划调整等应然层面的改革选项。战略和战术层面的体制机制问题是根源,特别是战略层面的自我封闭的规划体制和功能配置机制、传统计划式的战略资源配置方式、行政辖区分割的财税体制和社会发展政策。如是,创新体制机制是关键[24](pp.70-76)。晋升博弈和核心城市缺乏区域意识,导致区域管理长期缺位。实现区域管理创新,需要中央政府发挥主导作用,形成相应的区域管理组织、职能安排和机制设计[25]。此外,应设立税收共享机制、创立共同财政基金、构建横向转移支付体系等,以财政合作改善行政合作[26]。京津两个超大城市还拥有相对充足的发展空间,尚未进入规模效应外溢阶段,京津冀协同发展不宜贸然采用行政区划手段[27]。不过,以京津冀为例,城市群规模职能优化和行政区划调整需要适度扩大河北的市辖区的政区规模[28]。

综合以上,现有研究从区域主义和新区域主义等西方理论角度对政府间合作过程进行了大量解读。不过,由于政治经济体制和治理过程的差异,简单移植西方理论“裁量”中国区域政府间合作的实践存在一定偏差。例如,美国的区域范围和人口规模相比中国的要小得多,区域治理主要是自上而下的自主决策过程,而中国的中央政府是区域管理的政策决策者[29]。而规范性和功能性研究为区域政府间合作开出大量的“处方”,其有效性和可操作性有待检验。它在很大程度上将政府过度简约而或多或少忽略了区域政府间合作的内部差异性,特别是忽略了不同层级和不同部门政府官员面临的迥异的激励约束问题。因而,本文尝试开发一个中央集权驱动、地方分级响应与政府间合作机理的概念框架,以逼近和还原真实的区域政府间合作过程。同时,结合京津冀协同发展的案例,阐释多层级政府体系内部面临的制度环境和激励约束以及权变性的行为选择。在此基础上,提供深化区域政府间合作的改革选项。

三、中央集权驱动、地方分级响应与区域政府间合作:概念框架

区域政府间合作涉及中央与地方、地方与地方、政府与市场等多维复杂的关系,其核心是制度环境、激励约束和政府间合作行为选择问题②。中国经济社会发展的一体化程度正在快速提升,各种经济和社会问题超越行政辖区的边界,大量棘手问题随之产生。资源在区域和城市群之间流动和配置的需求日益强烈,政府间合作不断寻求突破行政区行政的体制藩篱。在经济分权和政治集权的制度环境中,最鲜明的是政治体系赋于地方治理很大的因地制宜与自主决策空间;但政治逻辑不容忽视,特别是人事权极为关键。深入到行政体系内部,不同的政府层级和政府部门呈现出差异性的偏好和行为选择(参见图1)。具体而言,中央的区域合作战略部署释放出强大的政治信号③。地方高层通过“政治表态”塑造鼓励区域政府间合作的共识;地方中层面对地方利益或部门利益以及属地基础上的绩效考核,需要权衡合作的成本收益;而地方基层面对层层分解的目标责任制,难以有效支撑相对宏大的区域政府间合作目标。如是,地方政府和政府部门根据合作的成本收益在不同的次级区域分级响应。

中央政府在促进区域合作中扮演着至关重要的角色,中央集权驱动释放出明确的政治信号,向区域内地方政府清晰表明中央层面的战略部署。中央构建区域发展蓝图的政策思维从“以区域发展带动国家发展”转向“国家发展策略的区域化”[30]。京津冀协同发展、长三角一体化、(泛)珠三角政府间合作,都离不开中央政府和相关部委的战略统筹。其中,珠三角区域范围集中在一个省内部,且城市间经济发展水平大致平衡,因而市场化自身的动因比较突出。长三角虽然涉及三省一市,但是江浙有大量的高品质节点城市,整个区域发展水平差距不大。京津冀最为特殊,涉及两个直辖市和一个省,河北和北京、天津之间存在巨大的发展差距,北京还是首都所在地。事实上,地方政府倾向于同经济社会发展水平相似的地区合作,地区间经济发展水平差异程度会显著影响经济和公共服务合作概率[31]。因而,政治行政等级和经济社会发展水平的双重落差,导致京津冀协同发展的难度和复杂性最高,其协同发展水平在很大程度上滞后于长三角和珠三角的一体化进程。

中央有关区域协同发展的战略作为一种“风向标”和“政策催化剂”,旨在打破地方政府行政分权、财政分权和晋升锦标赛体制下的地方保护主义倾向。改革开放以来,为激发地方政府发展经济的积极性,中央政府通过投资、预算等经济管理审批权下放,以及以分税制为基础的财政性分权赋予地方政府广泛的自主权。不过,人事任命和干部晋升等政治意义层面的控制权则由中央严格控制[32](pp.9-26)。这套制度安排在激活经济发展和激励地方政府竞争的同时带来了“诸侯经济”和恶性竞争等问题。“自我中心主义”的发展模式意味着区域政府间合作存在根深蒂固的体制机制障碍。中央集权驱动旨在借助政治权威改变行政性分权和晋升锦标赛基础上的激励约束机制和地方政府的行为偏好,通过地方政府行为选择的改变来打破行政壁垒和协同发展的体制机制障碍。

除此之外,随着“流动性”和复杂性增加,各种超越行政辖区边界的棘手问题同以明确的辖区边界为基础的行政体系之间不匹配[33],这在客观上激发了区域政府间合作的需求。大气污染联防联控、流域水环境保护以及人口流动带来的医疗、社保、犯罪等现实问题都突破了单一行政辖区的范围,而且问题相互交织、没有明确的范围和边界。这意味着问题复杂性和相互依赖的持续增加。区域性棘手问题呼唤政府间合作的实践,也成为区域政府间合作或区域合作治理的起点[34]。

不过,无论是中央集权驱动注入新动能,还是棘手问题产生新需求,区域政府间合作过程都有赖于科层体系内部的运作。地方高层往往通过“政治表态”形成鼓励合作的共识以回应中央的战略部署和现实需求。不过,有关区域政府间合作的高层共识难以改变科层体系内部固有的思维惯性和利益结构。地方中层受到压力型体制和目标责任制的制约,不同政府部门的合作意愿有所不同并表现出差异化选择[35]。例如,财税部门有关地方财政收入最大化的个人理性与区域政府间合作的集体理性之间存在激励兼容难题。特别是晋升锦标赛体制使地方政府不顾城市功能定位和资源禀赋而热衷于追求地区生产总值等经济指标,阻止本辖区企业或产业转移以避免影响经济增长和财政收入。环保等部门则共同面对跨界污染问题,倾向于通过政府间合作降低治理成本和增进治理效果。就相对宏观的区域政府间合作议题而言,地方基层面对层层分解的任务即使完成了目标责任制的要求也存在支撑不足的问题。

此外,经济地理环境和合作历史遗产则通过降低成本或增进预期收益影响区域政府间合作水平。如区域空间距离远近、区域经济发展均衡程度、过去合作的经历与积累的信任和声誉机制都会影响政府间合作的选择和未来。如是,政治驱动和高能级行政力量虽然有助于打破区域政府间合作中科层体系内部的惯性,但可持续的合作行动仍然会以成本收益为基础进行分级(分部门)响应。

四、京津冀协同发展中政府间合作的实证阐释

区域政府间合作具有以上共性的机理,不过,不同区域的政府间合作过程机制则呈现出一定的差异性。具体而言,京津冀地区有其特殊性和复杂性,合作的范围涉及三个省级行政辖区,城市之间存在突出的行政级别不对等问题,经济市场化水平相对偏低,因此区域发展不协调、不平衡的矛盾最为突出、最为复杂,受关注度最高,解决难度最大。

(一)京津冀协同发展“简短的历史”:从地方和部委倡议到中央主导

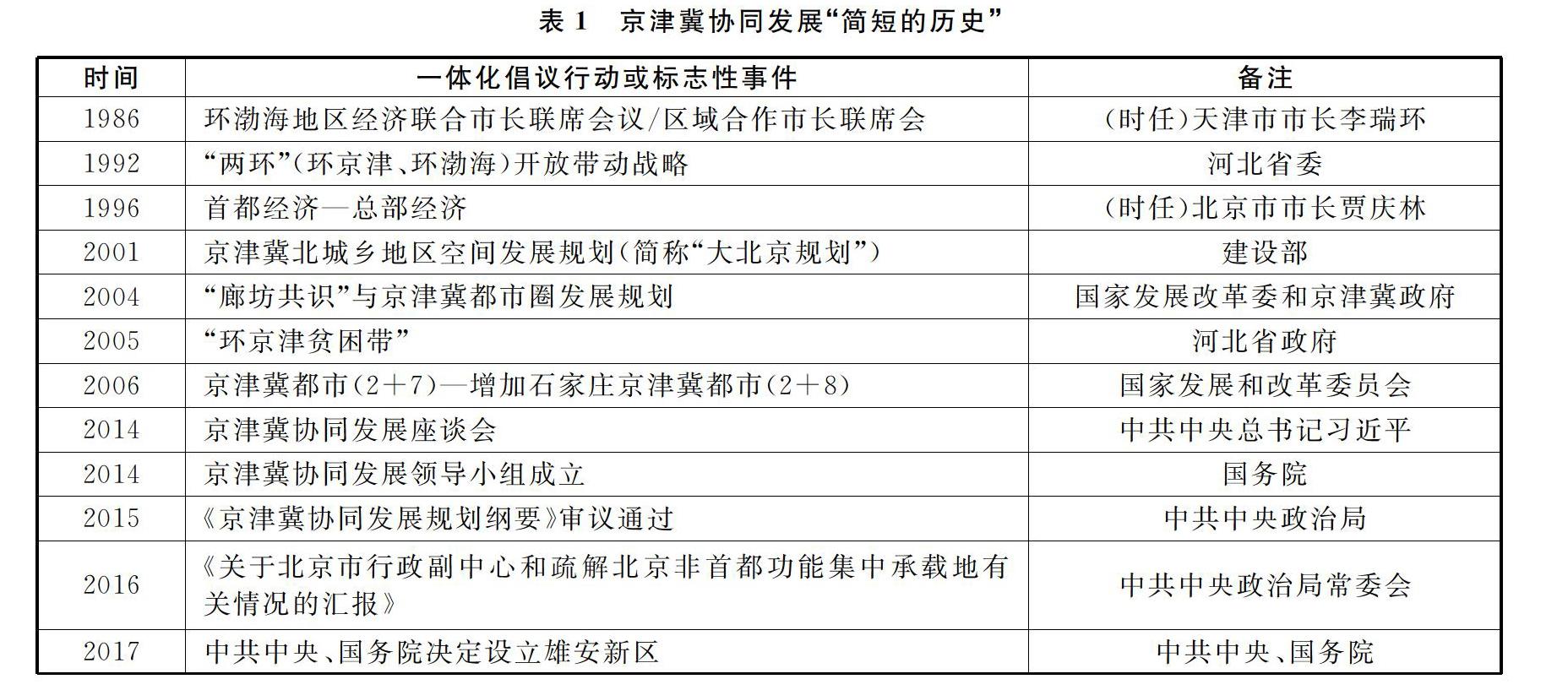

京津冀协同发展呈现出长久的过去和简短的历史(参见表1)。“长久的过去”体现在京津冀同属古老的京畿重地和燕赵地区,历史渊源深厚,在经济地理、文化底蕴、资源禀赋和市场要素方面有千丝万缕的联系,是一个天然的经济区域共同体。“简短的历史”体现在京津冀浓厚的行政主导和城市等级秩序阻碍,导致它们长期未能在区域一体化上迈出实质性步伐。从1986年的“环渤海地区市长联席会”,到2004年的“廊坊共识”,再到2011年的“首都经济圈”,都未能从根本上解决京津冀协同发展和政府间合作的深层次问题。

京津冀政府间合作难以摆脱“城市政治”和资源等级配置的逻辑,即城市的政治行政级别高低同资源集聚能力正相关。在京津冀1个首都、2个直辖市、3个行政区之中,其行政级别自然是北京高于天津、天津高于河北,由此造成三地发展权的不平等。城市政治行政级别的落差、区域经济社会发展水平的差异导致单向依赖和“依附性省际关系”[36]。在行政分权和地方政府竞争的制度环境下,京津冀三地的自主探索乃至相关部委的积极推动都难以从根本上打破行政思维和“各自为战”的觀念和结构。北京的“大城市病”、京津冀“断头路”和“环京贫困带”都是体制弊病的产物。

市场机制无法解决这些问题,中央不得不通过战略决策和政治权威明确将京津冀协同发展上升为重大国家战略。2013年5月,习近平总书记在天津提出谱写新时期京津“双城记”;2013年8月,习近平总书记在北戴河主持研究河北发展问题时要求河北推动京津冀协同发展;2014年2月,习近平总书记在北京主持召开京津冀协同发展工作座谈会,明确提出实现京津冀协同发展是重大国家战略。在习近平总书记和中央的总动员令下,京津冀协同发展迈入实质性推进的“快车道”。2014年8月,国务院成立京津冀协同发展领导小组,中央政治局常委、国务院副总理担任领导小组组长。2015年4月,中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,从纲领性和行动指南层面描绘了京津冀协同发展的宏伟蓝图。

(二)“政治表态”和行政体系内部的变与不变

中央集权驱动释放出明确的政治信号,三地的党政“一把手”都以“政治表态”的方式积极回应中央的战略部署,坚定支持京津冀协同发展。例如,北京强调以强烈的政治责任感和历史使命感,把推动京津冀协同发展作为头等大事,“把支持雄安新区规划建设作为分内之事,树立‘雄安新区需要什么就坚决支持什么的意识,加强规划对接、政策对接和项目对接”④。2017年4月,天津市党政“一把手”明确表示坚决拥护党中央的重大决策部署,将主动服务、共同推进雄安新区规划建设,牢固树立大局观念,坚持一盘棋思想,在新区规划建设过程中,需要天津付出什么、调整什么都坚决落实。

在多层级政府体系中,京津冀政府间合作并非简单的涉及三个省级行政辖区,而是涉及数量众多的地方政府,包括北京的16个区333个乡镇街道,天津的16个区248个乡镇街道,河北的11个地级市、168个县级辖区和2255个乡镇街道⑤。以政府为中心观察,经济社会事务的属地管理和“守土有责”意味着各个行政辖区之间和行政辖区内部都存在着激烈的竞争。例如,北京和天津长期争夺北方经济中心,唐山港(曹妃甸)和天津港争夺北方港口资源,石家庄和唐山暗中角逐省内的经济龙头。又如,“河北省会石家庄与天津之间长期没有高速铁路,一个重要的原因是省会石家庄担心保定获得更多的资源优势”⑥。可见,体制障碍和利益分割是制约京津冀协同发展的根本性因素[37](p.95),由于地方利益竞争过大,各种显性和隐性的行政壁垒和政策壁垒难以有效突破。

面对压力型体制和目标责任制约束,京津冀协同发展战略仍然难以改变地方政府为财税和地区生产总值增长而竞争的行为选择。例如,津冀两地规划的承接园区呈现“遍地开花”状态,河北地市就有重点承接平台43个,内部存在同质化竞争现象。“天津想要的,往往是北京不想放的。比如金融中心并不在北京的四个定位中,天津定位为北方经济中心特别需要但北京不可能放。这样就导致对接和合作确实有难度”⑥。这背后既有税收问题,又有企业职工的教育和住房等一系列问题。为此,财政部和国家税务总局专门制定出台《京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法》,推动迁出地和迁入地之间建立财政利益共享机制,以促进区域间产业合理流动和协同发展⑦。不仅如此,北京市各个辖区之间也会为税源和财政收入而竞争。例如,北京市A区按行业和责任部门设定地区生产总值的目标,并且将一般公共财政预算收入任务分解到辖区各个街道乡镇,设定明确的数额和增速。同时,制订“重点跨区异地纳税企业回迁任务分解表”,将实际经营地在A区而税务登记在北京其他辖区的企业,由牵头领导和牵头部门负责完成回迁这一目标任务⑧。

(三)分级分部门响应、差异性选择和次级合作区域

京津冀的整体定位是“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区”。在复杂的政府体系内部,不同的地区和部门根据合作的成本收益来确定合作意愿以及行为选择,形成合作范围、领域差异性和关系紧密程度不同的“次级区域”。

一方面,在京津冀协同发展战略下,辖区内相邻地区倾向于利用关系网络、互惠关系和信任机制建立更小的合作单元予以响应。例如,在京津冀协同发展战略之下,“通武廊”(通州—武清—廊坊)、“石保廊”(石家庄-保定-廊坊)、“京张”和“京承”(北京-张家口、北京-承德)就形成了相对紧密的合作关系。还有很多地区,通过中国独特的合作机制实现“结对子”。例如,天津河北区和北京石景山区“结对”,在产业、教育和人才等领域开展政府间合作试点。又如,通过“结队帮扶”,2018年北京和天津的19个区安排财政资金12.79亿帮扶河北张家口、承德和保定的28个县⑨。另一方面,交通一体化、生态环境保护和产业转移升级等重点领域取得了突出的成绩,而公共服务一体化领域还需进一步深化,呈现出差异性选择取向。以产业转移升级为例,河北省三年累计从北京和天津引进项目15560个、资金1390117亿元;而教育和医疗领域的合作办学、设置分校和重点实验室、合作办医、医疗联合体、远程诊疗等区域公共服务一体化的创新努力成效并不显著。例如,2018年底河北有400多家二级以上医疗卫生机构与北京、天津开展合作项目超过500个,12家医疗机构与10家国家卫健委委属(管)医院签约合作,三地296家医疗机构的33项检验结果实现互认,155家医疗机构的20项医学影像检查资料实现共享,90%以上的二级及以上公立综合医疗机构和20%的乡镇卫生院纳入跨省异地就医直接结算系统⑩。但是,三地在短期内难以改变教育和医疗卫生领域的巨大公共服务品质落差。

不管是合作过程中形成的次级区域,还是不同领域的差异性选择,都离不开正式或非正式制度和信任机制。京津冀政府间缔结了大量区域性行政协议,一定程度上增强了合作的确定性和制度化程度。大规模互派干部挂职也有助于增进地区间的理解和信任。这些创新机制降低了合作成本,增进了合作意愿,对政府间合作行为选择产生了边际贡献。

五、结论与讨论

综合以上,行政分权、财政分权和晋升锦标赛蕴含着地方自主性增长的政治經济逻辑,同时给区域政府间合作制造了体制性障碍。政府间合作不仅事关区域性棘手问题的有效解决,而且关系到城市群建设和区域经济社会一体化的实现程度。鉴于中国区域差异大、发展不平衡的基本国情,以及城市的政治行政级别与资源集聚之间的内在关联,中央集权和政治整合成为破解路径依赖和体制藩篱的关键性因素。不过,仅靠地方党政领导的“政治表态”无法消解政府科层体系内部不变的考核压力和地方利益、部门利益带来的阻碍。目标责任制的层层分解和责任落实在政府体系末端难以有效支撑区域政府间合作的宏观目标。换言之,中央高能级力量无法为区域政府间合作注入可持续性动力,政府间合作仍将契合成本收益的原则在不同的范围和领域进行散在的努力。全面落实区域协调发展战略,建立更加有效的区域协调发展新机制,关键是突破多层级政府体系和政绩考核的制约。

(一)探索建立差异化政绩考核和区域财税激励兼容机制

创新区域政府间合作的激励约束制度,重要的突破口是在政府体系内部建立差异化的政绩考核和区域财税激励包。首先,应当根据城市功能定位建立差异化的政绩考核指标体系,切实改变单一的经济发展指标,实现大城市和中小城市“横向错位发展、纵向分工协作”。地方政府不顾资源禀赋追求高度趋同的经济增长的做法,其重要的驱动因素是行政和财政分权制度下的政绩考核和晋升锦标赛体制。“发展是第一要务”意味着在政绩考核“指挥棒”下,尽管社会治理和生态环境保护等越来越重要,但经济增长水平在未来很长时间仍将是显性指标。由此,必须通过细化地方和城市功能定位,以及差异化的政绩考核指标来破除区域地方政府同质化竞争的困境。其次,探索建立同差异化政绩考核相关联的区域财税激励兼容机制。除外在的政绩考核外,地方的经济发展水平和财政收入同公职人员工资待遇、公共服务水平等直接相关,因而,经济发展冲动在很大程度上受到地方财税利益的实质影响。换言之,只有功能定位、政绩考核与财税激励三者兼容耦合,才能真正破除地方利益羁绊,让产业、资本、技术、人才等实现自由流动和优化配置,改变地方政府和城市发展的单一取向。最后,可以选择在京津冀或其他特定区域试点,建立制度化的区域税收分享、財政转移支付制度,以此来缩小地区发展差距、促进合作和改善地方政府之间的横向关系。

(二)明确区域协同发展中特定层级的政府责任

首先,明确将区域协同发展和政府间合作责任赋予特定政府层级,避免目标责任制将责任和压力分解和传递到不适宜的政府层级。压力型体制下的目标责任制适宜解决相对清晰、容易量化的中观和微观层次问题。区域协同发展和政府间合作具有相当的复杂性和弹性空间,难以量化。区域政府间合作是相对中观和宏观层次的问题,层层分解的目标责任制容易造成“推诿”且难以支撑宏大战略目标。“河北有43个重点平台对接京津冀协同发展,承接项目、招商引资。在协同发展中强调责任落实到人,听起来特别好。但是层层分解,到了乡镇等基层政府和政府官员根本无法有效支撑。”B11因此,需要将协同发展和政府间合作的责任赋予特定政府层级,以增强支撑能力。从行政运行过程和政府资源能力看,我们应当优先确定地市和区县以上层级政府或党政部门的区域协同发展职责并明确相关职责不得向下级政府分解。其次,明确各级政府和政府部门领导的协同发展职责,并且在政府和政府部门的领导干部政绩考核中增加有关区域协同发展的指标。在制度设计上,明确和细化区县级政府领导和相关部门领导作为区域政府间合作的末端责任人,相关绩效目标不得向缺乏资源整合能力的基层干部转移。

(三)建立灵活多样的非正式制度积累互信

区域政府间合作需要充分发挥非正式制度在增进理解和积累互信中的积极作用。缔结备忘录、签署合作框架协议等正式的行政契约固然重要,但政府间合作的经验表明,非正式制度往往更具灵活性,能够有效弥合过去合作失败经历导致的信任缺失问题,其重要性不容忽视。一方面,试点领导干部区域内流动,增进区域内地方政府之间的非正式关系网络。例如,可以以京津冀地区为试点,三地的领导干部优先考虑在本区域内流动、晋升和调配。另一方面,通过干部互派挂职增进地区间合作的信任基础。其中,除了地方政府和部门副职,还应当重点推进发改、财政、规划、商务、环保、教育、医疗等经济和社会发展部门的处级及以上层级干部的挂职交流。这既有助于找准地区之间合作的真实需求,又能够切实提高区域政府间合作的资源配置能力和效果。

(四)充分发挥市场的基础性作用和社会力量的“软黏合”功能

政府主导的区域政府间合作难以改变行政等级模式固有的弊端,克服这一弊端需要充分发挥市场机制和社会力量的作用。中央集权和政治驱动提供了区域政府间合作的“硬黏合”,但不能忽略市场和社会力量在政府间合作中的重要作用。首先,“以市场为中心”的制度安排需要清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,清除各种显性和隐性的市场壁垒,促进要素有序自由流动,提高资源空间配置效率[38](p.217)。例如,以户籍为基础的教育、医疗、社保等存在显著的属地分割,阻碍人才的自由流动。因而,充分发挥市场的基础性作用,需要加快剥离户籍制度背后“附着”的经济利益,为区域经济一体化创造良好的制度环境。其次,“以社会为中心”的制度安排则意味着需要更多关注和重视来自社会的声音和利益诉求,寻求区域社会一体化,特别是要着力提升教育、医疗、卫生、就业等领域公共服务均等化的合作效果。最后,文化认同将缩小地区间的心理距离和社会距离,降低协同风险和沟通成本,夯实区域政府间合作的社会基础。例如,京津冀地缘相接、人缘相亲、地域一体、文化一脉,“燕赵文化”为政府间合作提供了“软黏合”。

注释:

①中国社会科学院京津冀协同发展指数课题组自2017年开始发布年度报告《京津冀协同发展指数报告》,目前已经发布到2020年度。该指数包括一个综合指数,以及创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展五个维度指数。

②有关政府间合作的影响因素,国外学者已经做了大量研究,本文在概念框架构建过程中没有赘述。主要包括前提—过程—结果模型、协商—承诺—执行—评价过程模型、跨部门合作模型、权变模型和整合模型。详见杨志云、毛寿龙:《制度环境、激励约束与区域政府间合作——京津冀协同发展的个案追踪》,《国家行政学院学报》2017年第2期。

③中央集权驱动不仅给地方政府间合作提供动力,更重要的是,在单一制国家中央政治决策赋予政府间合作政治合法性。这一点被现有研究有意无意忽视。

④参见北京市人民政府办公厅的年度重点工作总结报告。相关内容来自《2017年北京市政府重点工作情况汇编之一 城市发展深刻转型 京津冀协同发展取得阶段性成效》,2018年1月。

⑤京津冀两市一省的行政区划数据来自《中国统计年鉴(2020年)》。

⑥笔者对天津市河北区某部门的访谈,2019年7月30日。

⑦北京市人民政府的年度重点工作总结报告。相关内容来自《2015年北京市政府重点工作情况汇编之三 京津冀协同发展篇》,2016年1月。

⑧相关内容来自《A区2018年疏解整治促提升稳增長工作责任书》,2018年2月。

⑨有关北京和天津帮扶河北张家口、承德、保定贫困县的情况详见:中共河北省委党史研究室.《河北省推进京津冀协同发展大事记(2014.2-2019.2)》,河北人民出版社2019年版;中共北京市委党史研究室.《北京市推进京津冀协同发展战略大事记(2014.2-2018.2)》,中共党史出版社2018年版。

⑩有关京津冀协同发展中产业转移升级、教育卫生领域的数据详见:中共河北省委党史研究室.《河北省推进京津冀协同发展大事记(2014.2-2018.2)》,河北人民出版社2019年版;《京津冀协同发展规划纲要》学习资料,2015年11月。

B11笔者对河北省驻京办某干部的访谈,2018年7月23日。

参考文献:

[1]杨爱平.从垂直激励到平行激励:地方政府合作的利益激励机制创新[J].学术研究,2011,(5).

[2]郁建兴,高翔.地方发展型政府的行为逻辑及制度基础[J].中国社会科学,2012,(5).

[3][美]亨利·保尔森.与中国打交道:亲历一个新兴经济大国的崛起[M].王宇光,等.香港:中文大学出版社,2016.

[4]文魁,祝尔娟.首席专家论京津冀协同发展的战略重点[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2015.

[5]汉克·V.萨维奇,罗纳德·k.福格尔,罗思东.区域主义范式与城市政治[J].公共行政评论,2009,(3).

[6]叶林.新区域主义的兴起与发展:一个综述[J].公共行政评论,2010,(3).

[7]杨爱平,陈瑞莲.从“行政区行政”到“区域公共管理”——政府治理形态嬗变的一种比较分析[J].江西社会科学,2004,(11).

[8]陈瑞莲,杨爱平.从区域公共管理到区域治理研究:历史的转型[J].南开学报(哲学社会科学版),2012,(2).

[9]金太军.从行政区行政到区域公共管理——政府治理形态嬗变的博弈分析[J].中国社会科学,2007,(6).

[10]杨宏山,石晋昕.从一体化走向协同治理:京津冀区域发展的政策变迁[J].上海行政学院学报,2018,(1).

[11]曾婧婧.泛珠三角区域合作政策文本量化分析:2002-2014[J].中国行政管理,2015,(7).

[12]崔晶.京津冀都市圈地方政府协作治理的社会网络分析[J].公共管理与政策评论,2015,(3).

[13]杨胜群.区域的整合与冲突:京津冀城市区域的治理与矛盾[J].中国大陆研究,2014,(1).

[14]王信贤,涂秀玲.多层次竞争:“天津滨海新区”的发展与挑战[J].中国大陆研究,2014,(1).

[15]陈瑞莲,杨爱平.泛珠三角区域政府的合作与创新[J].学术研究,2007,(1).

[16]杨爱平.从政治动员到制度建设:珠三角一体化中的政府创新[J].华南师范大学学报(社会科学版),2011,(3).

[17]张振华.“宏观”集体行动理论视野下的跨界流域合作——以漳河为个案[J].南开学报(哲学社会科学版),2014,(2).

[18]俞文华.积极推进京津冀协同发展的财政机制探讨[J].行政管理改革,2015,(4).

[19]姜流,杨龙.制度性集体行动理论研究[J].内蒙古大学学报(哲学社会科学版),2018,(4).

[20]马捷,锁利铭,陈斌.从合作区到区域合作网络:结构、路径与演进——来自“9+2”合作区191项府际协议的网络分析[J].中国软科学,2014,(12).

[21]锁利铭,廖臻.京津冀协同发展中的府际联席会机制研究[J].行政论坛,2019,(3).

[22]锁利铭,阚艳秋,李雪.制度性集体行动、领域差异与府际协作治理[J].公共管理与政策评论,2020,(4).

[23]陈雯,王珏,孙伟.基于成本-收益的长三角地方政府的区域合作行为机制研究[J].地理学报,2019,(2).

[24]连玉明.京津冀协同发展的共赢之路[M].北京:当代中国出版社,2015.

[25]孙兵.京津冀协同发展区域管理创新研究[J].管理世界,2016,(7).

[26]赵国钦,宁静.京津冀协同发展的财政体制:一个框架设计[J].改革,2015,(8).

[27]赵聚军.行政区划调整如何助推区域协同发展?——以京津冀地区为例[J].经济社会体制比较,2016,(2).

[28]林拓,申立.行政区划优化:与国家治理同行[J].经济社会体制比较,2014,(4).

[29]Ye L. Regional Government and Governance in China and the United States[J]. Public Administration Review, 2009, (s1).

[30]刘柏定.中国大陆十八大后区域发展之思维转变与重点领域[J].经济前瞻,2014,(155).

[31]王芳,余莎,陈硕.区域经济发展与地方政府间合作:基于重力模型的证据[J].中国行政管理,2020,(9).

[32]郑在浩.改革时期中央与地方的关系——评过去25年[C]//熊景明,关信基.中外名学者论21世纪初的中国.香港:中文大学出版社,2009.

[33]Kettle D F. Managing Boundaries in American Administration: The Collaboration Imperative[J]. Public Administration Review, 2006, (66).

[34]鄭文强,刘滢.政府间合作研究的评述[J].公共行政评论,2014,(6).

[35]卢文超.区域协同发展下地方政府的有效合作意愿——以京津冀协同发展为例[J].甘肃社会科学,2018,(2).

[36]孙中伟.产业转移与污染灾难——基于“依附性”省际关系的分析[J].北京行政学院学报,2015,(1).

[37]刘玉海,叶一剑,李博.困境——京津冀调查实录[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[38]本书编写组.党的十九大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2017.

[责任编辑:张英秀]

The Centralization Authority Drive, Local Response, and Mechanism of Intergovernmental Cooperation: An Empirical Interpretation Based on BeijingTianjinHebei

Yang Zhiyun, Ji Shanshan

(University of Science & Technology Beijing, Beijing 100083)

Abstract:

The increasing wicked problems and interdependence indicate the needs for collaborative governance. However, administrative decentralization, fiscal decentralization, and cadre promotion tournament mean that there are tensions between local autonomous growth and regional coordinated development. The real process of intergovernmental cooperation within the multilevel government system worth attention distribution. The central political drive aims to break the local protectionism. Within the bureaucratic system, the toplevel government officials actively respond through political statements; the middlelevel governments still pay attention to local and departmental interests due to the unchanging target accountability system; the grassroots level cant be accountable because of insufficient capacity. In order to enhance the effectiveness of intergovernmental cooperation, it is necessary to change the cadre performance evaluation and fiscal and tax sharing system, clearly assign the intergovernmental cooperation responsibilities to specific levels of government, enhance trust throughout diversity informal institutions, so as to make the market mechanisms and social forces work.

Key words:intergovernmental cooperation, administrative decentralization, regional governance, developmental localism