不同程度糖尿病视网膜病变患者黄斑区血流的变化及意义:基于OCTA的评价△

李晓东 高彦 王艳青 王李理

糖尿病视网膜病变(DR)是糖尿病所致的常见的微血管病变,可导致严重的视力损害,是世界范围内视力损坏的主要原因之一[1]。黄斑区是视觉最敏锐的部位,毛细血管是组织代谢的基础结构[2-3]。如何准确评估黄斑区血流对早期DR的临床诊治至关重要。光学相干断层扫描血管成像(OCTA)可无创分层显示活体视网膜、脉络膜血管成像,不仅分辨率优于荧光素眼底血管造影(FFA),也可避免FFA存在的荧光素渗漏、造影剂不良反应等局限性[4-5]。OCTA对DR患者视网膜内微血管异常、毛细血管无灌注等变化有着较好的评估效能,可早期发现黄斑中心凹无血管区(FAZ),与雷颖庆等[6]报道结果相似。但OCTA扫描范围有限,在动态观察血流情况上存在局限性,且检查易受血流速度影响。因此,OCTA在DR患者黄斑区血流评估中的临床价值仍需大量循证医学证据持续补充及完善。鉴于此,本研究采用OCTA评价早期DR患者黄斑区血流变化及其临床意义,以期为DR的早期诊治及病情评估提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018年8月至2020年8月在本院就诊的2型糖尿病患者93例120眼。参照DR早期治疗研究组(early treatment diabetic retinopathy study, ETDRS)的DR分期标准,选取无DR(NDR)患者30例40眼、轻度非增生型DR(NPDR)患者32例40眼、中度NPDR患者31例40眼分别纳入NDR组、轻度NPDR组、中度NPDR组;另选取同期在本院接受健康体检的正常体检者40名40眼为对照组。NDR组男16例22眼,女14例18眼;年龄40~69(51.38±8.20)岁;糖尿病病程3~15(9.06±3.97)年;左15眼,右25眼。轻度NPDR组男13例18眼,女19例22眼;年龄40~68(51.31±10.78)岁;糖尿病病程3~14(9.93±2.82)年;左16眼,右24眼。中度NPDR组男14例20眼,女17例20眼;年龄40~70(52.44±7.03)岁;糖尿病病程3~16(10.31±4.40)年;左23眼,右17眼。对照组男16例,女24例;年龄41~69(53.44±7.03)岁;左20眼,右20眼。各组患者一般资料比较差异均无统计学意义(均为P>0.05)。本研究通过我院伦理委员会审核,所有研究对象均签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准纳入标准:(1)符合2型糖尿病诊断标准[7];(2)符合DR分期标准[8];(3)可配合完成各项检查;(4)患者无其他眼部疾病及眼部手术史,无糖尿病史,眼底无异常,最佳矫正视力≥1.0且屈光度绝对值<3.0 D。排除标准:(1)合并DR以外的眼部疾病;(2)不能接受固视检查者;(3)既往有眼部手术史;(4)屈光间质混浊、成像质量不佳者。

1.3 方法所有被检者均常规接受视力、眼压、散瞳下裂隙灯检查等,散瞳后接受OCTA(RTVue-XR Avanti,美国Optovue Fremont公司)检查。利用黄斑区HD 6 mm×6 mm程序扫描,扫描范围:以黄斑中心凹为中心的6 mm×6 mm区域。采用分频幅去相关血管造影方法检查并重建视网膜血流图像。应用OCTA内置软件自动分为浅层毛细血管丛(superficial capillary plexus,SCP;内界膜至内丛状层外界)、深层毛细血管丛(deep capillary plexus,DCP;内丛状层外界至外丛状层外界)、FAZ(外丛状层外界至Bruch膜)旁宽300 μm区的毛细血管(FD300),软件自动量化SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度,即SCP、DCP、FD300血管占所选区域面积的百分比;另自动获得FAZ周长、FAZ面积,计算非圆度指数(acircularity index,AI)。

1.4 统计学方法采用SPSS 21.0统计学软件对数据进行分析,整体比较采用单因素方差分析,两两比较采用LSD-t检验;DR患者黄斑区血流相关OCTA参数与病情严重程度的关系采用多元回归分析;黄斑区血流相关OCTA参数对早期DR的预测价值采用受试者工作特征(ROC)曲线分析,以曲线下面积(AUC)反映预测效能。检验水准:α=0.05。

2 结果

2.1 各组患者黄斑区血流相关OCTA参数比较三组患者SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度、FAZ周长、AI差异均有统计学意义(均为P<0.05),但FAZ面积差异无统计学意义(P>0.05);与对照组比较,NDR组患者SCP血流密度、DCP血流密度均明显下降,差异均有统计学意义(P=0.000、0.001),但两组患者间FD300血流密度、FAZ周长、FAZ面积、AI差异均无统计学意义(P=0.294、0.202、0.182、1.000);与对照组比较,DR组患者SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度均明显下降,FAZ周长、AI均明显增加(P=0.000、0.000、0.014、0.258、0.000);DR组患者SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度均低于NDR组患者,FAZ周长、AI均大于NDR组(P=0.000、0.003、0.021、0.048、0.001)(见表1)。

表1 各组患者黄斑区血流相关OCTA参数比较

2.2 不同病情严重程度的DR患者黄斑区血流相关OCTA参数比较不同病情严重程度的DR患者黄斑区SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度、FAZ周长、AI差异均有统计学意义(均为P<0.05),但FAZ面积差异无统计学意义(P>0.05);与NDR组患者比较,轻度NPDR组患者黄斑区SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度均下降,FAZ周长、AI均上升(P=0.010、0.038、0.000、0.000、0.000);与轻度NPDR组患者比较,中度NPDR组患者黄斑区SCP血流密度、DCP血流密度、FD3000血流密度均下降,FAZ周长、AI均上升(P=0.010、0.038、0.000、0.000、0.000)(见表2)。

表2 不同病情严重程度的DR患者黄斑区血流相关OCTA参数比较

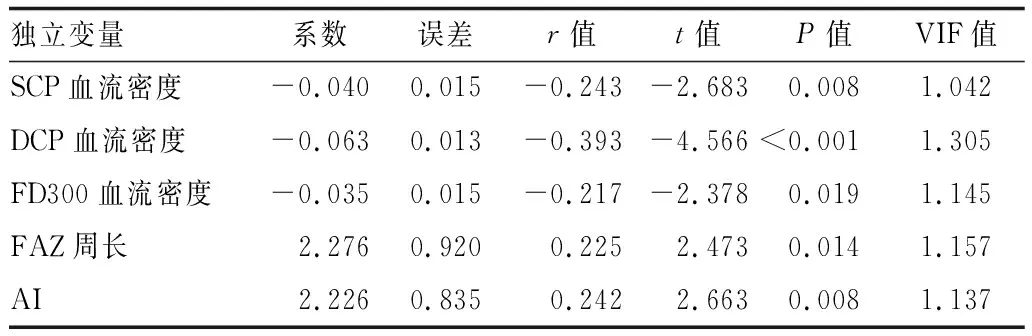

2.3 DR患者病情严重程度与黄斑区血流相关OCTA参数的关系以DR病情严重程度(NDR=0、轻度NPDR=1、中度NPDR=2)为因变量,SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度、FAZ周长、AI为自变量进行多元回归分析,结果显示,DR患者SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度与DR病情严重程度均呈负相关,与患者FAZ周长、AI均呈显著正相关(均为P<0.05);且VIF<3,提示各变量间不存在共线性(见表3)。

表3 DR患者病情与黄斑区血流相关OCTA参数的关系

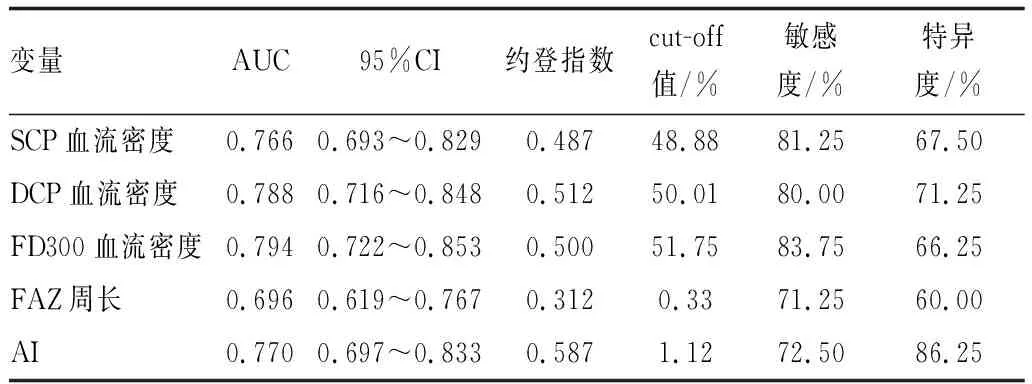

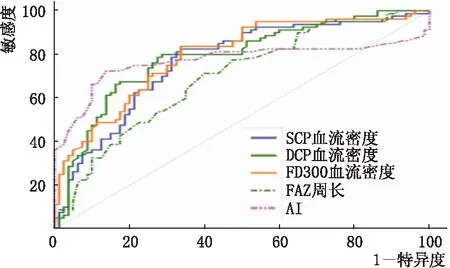

2.4 DR患者黄斑区血流相关OCTA参数对早期DR的预测价值分析以SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度、FAZ周长、AI为变量,早期DR为分类变量进行ROC曲线分析,结果显示,AUC均对早期DR具有预测效能;其中以FD300血流密度的AUC值最高,cut-off值为51.75%,FD300血流密度预测早期DR的敏感度、特异度分别为83.75%、66.25%;但FD300血流密度的AUC与SCP血流密度、DCP血流密度、FAZ周长、AI差异均无统计学意义(Z=0.556、0.118、1.896、0.437,P=0.578、0.906、0.057、0.662)(见表4、图1)。

表4 DR患者黄斑区血流相关OCTA参数对早期DR的预测价值分析

图1 DR患者黄斑区血流相关OCTA参数预测早期DR的ROC曲线图

3 讨论

DR是糖尿病眼底微血管并发症,我国糖尿病患者中DR患病率为24.8%~37.5%,且这一发病率呈逐年上升态势[9]。基于DR的组织病理学研究证实,早期DR便可见视网膜毛细血管周细胞、内皮细胞退化等特征,毛细血管作为组织代谢的结构因子,视网膜毛细血管的损害在很大程度上反映糖尿病患者视网膜可能存在血管闭塞、缺氧坏死等病理改变[10]。一项基于视网膜动脉、静脉含氧量的对比研究显示[11],与健康对照人群比较,DR早期(即NDR、轻度NPDR)患者视网膜已经相对缺氧。另有研究报道[12],视网膜结构的损害不可避免地伴随功能改变,NDR患者视觉色觉、对比敏感度均明显较正常人群差。对早期DR患者若无有效干预则可逐渐形成微动脉瘤,毛细血管灌注受损而导致视网膜缺血,促进疾病进展为PDR,造成严重视力损害。黄斑区则是视觉最敏锐的部位,即使在DR早期,异常的糖代谢便可对黄斑区及其周边血管组织造成可逆或不可逆性损伤,黄斑区解剖功能受损而严重影响视力[13]。

黄斑区各层毛细血管血流密度的下降与DR分期有着密切关联,NDR及早期DR患者视网膜黄斑区已经存在微循环改变[14]。当前DR的分期主要依据散瞳下眼底检查、彩色眼底照相、FFA等,但难以发现NDR尤其是早期DR患者眼底隐匿性改变[15]。OCTA则可量化视网膜毛细血管灌注情况,且无创,在长期追踪DR进展上存在优势[16]。本研究结果显示,与对照组比较,NDR患者黄斑区SCP血流密度、DCP血流密度均明显下降,提示早期DR已存在黄斑区血流密度下降现象;且随着DR病情加重,患者黄斑区SCP血流密度、DCP血流密度均呈逐渐下降趋势。另基于内层视网膜解剖学分析,偏离中心凹较远的内层视网膜血管分层复杂,而FAZ旁区域血管为单层,因此,FD300血流密度可反映中心凹旁血流灌注情况,糖尿病患者内皮细胞坏死所致的毛细血管丢失在FAZ旁区域更易被检出[17]。而本研究中,与对照组比较,NDR组FD300血流密度并未见显著下降,但轻度NPDR组、中度NPDR组患者FD300血流密度均显著低于对照组。由此可见,NDR发展到NPDR,FD300血流密度才出现明显下降。但鲍伟利等[18]报道,与健康对照组比较,NDR组患者DCP血流密度、FD300血流密度均明显下降,SCP血流密度未见明显下降。这与本研究结论存在差异。而曾运考等[19]则报道,早期DR患者黄斑区SCP血流密度、DCP血流密度均明显下降,但直至轻度NPDR时FD300血流密度才出现明显下降,这与本研究结论相似。基于本研究在样本数量、数据代表性上的局限性,不同分期的DR患者SCP血流密度、DCP血流密度及FD300血流密度的变化仍有待扩大样本量后持续补充及完善。

另本研究还显示,与对照组比较,NDR组患者FAZ面积、FAZ周长、AI均明显增加,提示NDR组患者或已存在FAZ拱环不规则现象;且FAZ周长、AI随病情进展而增加。Custo等[20]也报道,FAZ面积增加、FD300血流密度下降可作为DR进展的预测因子,这与本研究结论相似。为进一步明确OCTA对DR患者黄斑区血流的评估价值,本研究进一步开展多元回归分析,结果也显示SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度与DR病情均呈负相关,与FAZ周长、AI均呈显著正相关;且各变量间不存在共线性。DR患者黄斑区血流相关OCTA参数预测早期DR时,以FD300血流密度的AUC值最高,cut-off值为51.75%,其预测早期DR的敏感度、特异度分别为83.75%、66.25%;但FD300血流密度与SCP血流密度、DCP血流密度、FAZ周长、AI的AUC差异均无统计学意义。考虑DCP血流密度特异度上的优势,单一指标预测早期DR时,DCP血流密度效能或相对更佳,cut-off值为50.01%,其敏感度与FD300血流密度接近,为80.00%,但特异性上升至71.25%。AI预测早期DR时,特异度最高达86.25%。由此可见,单一黄斑区血流OCTA参数预测早期DR可发挥一定效能,但联合预测效能更佳。考虑本研究在采集观察指标上的局限性,拟在下一阶段采集更丰富样本后,基于OCTA检查构建早期DR的诊断预测模型,持续补充及完善本研究结论。

综上所述,OCTA可检出NDR患者黄斑区SCP血流密度、DCP血流密度下降现象,轻度NPDR患者可见FAZ周长及AI增加,FAZ面积不规则。SCP血流密度、DCP血流密度、FD300血流密度可作为评估糖尿病患者视网膜微循环损害的敏感指标,值得临床推广。