基于数据可视化的新型冠状病毒肺炎中医诊疗思路探析

庄锦源,张 琴,肖聪慧,黎俊晖,庄礼兴,2*

(1.广州中医药大学 针灸康复临床医学院,广东 广州 510405;2.广州中医药大学第一附属医院,广东 广州 510405)

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)是一种新发的由新型冠状病毒感染导致的急性呼吸道疾病,人群普遍易感,属中医学“疫病”范畴,具有传染性强、传播速度快、传播范围广的特点。2020年1月31日,世界卫生组织(WHO)宣布将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件[1]。截至3月4日24时,云南省全省累计确诊病例174例,其中168例中医药参与治疗,其治疗率高达96.6%;累计治愈出院169例,中医药参与治疗率高达96.4%[2]。国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》从第3版开始,中医诊疗方案就纳入其中,而目前临床尚无有效抗病毒药物,中医药积极参与防治具有重大现实意义[3]。本研究紧抓中医药治疗对于此次疫情的重要性,收集最新的COVID-19中医相关诊疗方案,借助统计学软件,运用频次、聚类、关联分析方法对COVID-19确诊病例的中药治疗处方进行分析,实现数据可视化,并结合数据对诊疗思路进行分析,为本次疫情的中医药运用提供参考及思路。

1 资料与方法

所有处方均源自2020年3月31日前(含)国家及各省、自治区和直辖市卫健委、中医药管理局官网及中文数据库(中国知网、万方数据库、维普数据库)发布的COVID-19最新中医相关诊疗方案;数据录入与预处理:运用Microsoft Excel 2007软件制定资料提取表并对数据进行录入,内容包括文献来源、病例类型、分期、证型、舌脉、用药方式、中药、药物分类及其性味归经等。并参照人民卫生出版社出版的“十三五规划”教材《中药学》[4]第三版,对中药名称及性味归经作统一规范化处理,如将“冬花”统一为“款冬花”,“姜半夏、法半夏”统一为“半夏”,“泡参”统一为“沙参”,“生晒参、红参”统一为“人参”,“川贝母、浙贝母”统一为“贝母”等。若药物不在《中药学》目录中,则参照最新版的《中华人民共和国药典》[5];统计方法:借助SPSS Statistics 20.0、SPSS Medrler 14.1、Cytoscape等统计学软件,运用频次分析、聚类分析、关联分析等统计学方法对数据进行分析。

2 结果

2.1 用药频次统计

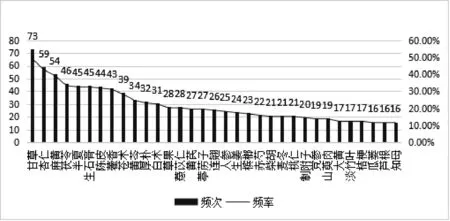

本研究共收集210首内服方剂,预防处方72条,治疗(确诊病例)处方138条,其中治疗处方所涉及中药共167味,使用频次共1 485次。将治疗处方中频次≥16次的中药降序排列,共33味药,频次前十的中药依次为:甘草、杏仁、麻黄、茯苓、半夏、生石膏、陈皮、藿香、苍术、黄芩。详见图1。

图1 中药应用频次

2.2 药物归经性味统计

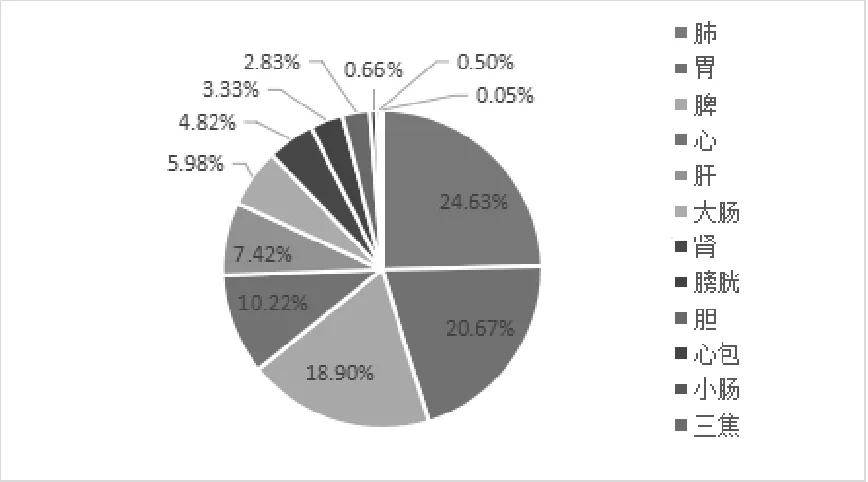

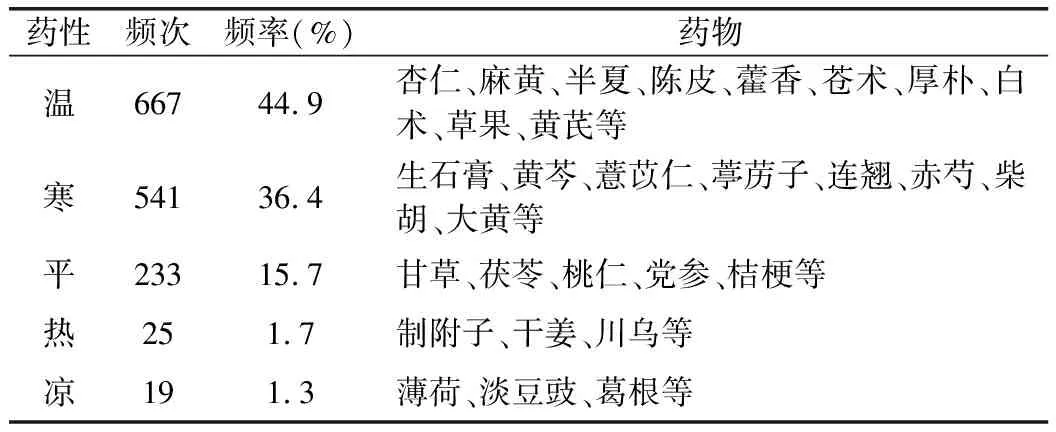

所收集的治疗处方167味中药中,归经总频次为3 963次,其中以肺、胃、脾经为主;药性总频次1 485次,以温性药物使用最多,寒性药物次之;药味总频次为2 269次,苦、甘、辛类药物最为常用,详见图2、表1、表2。

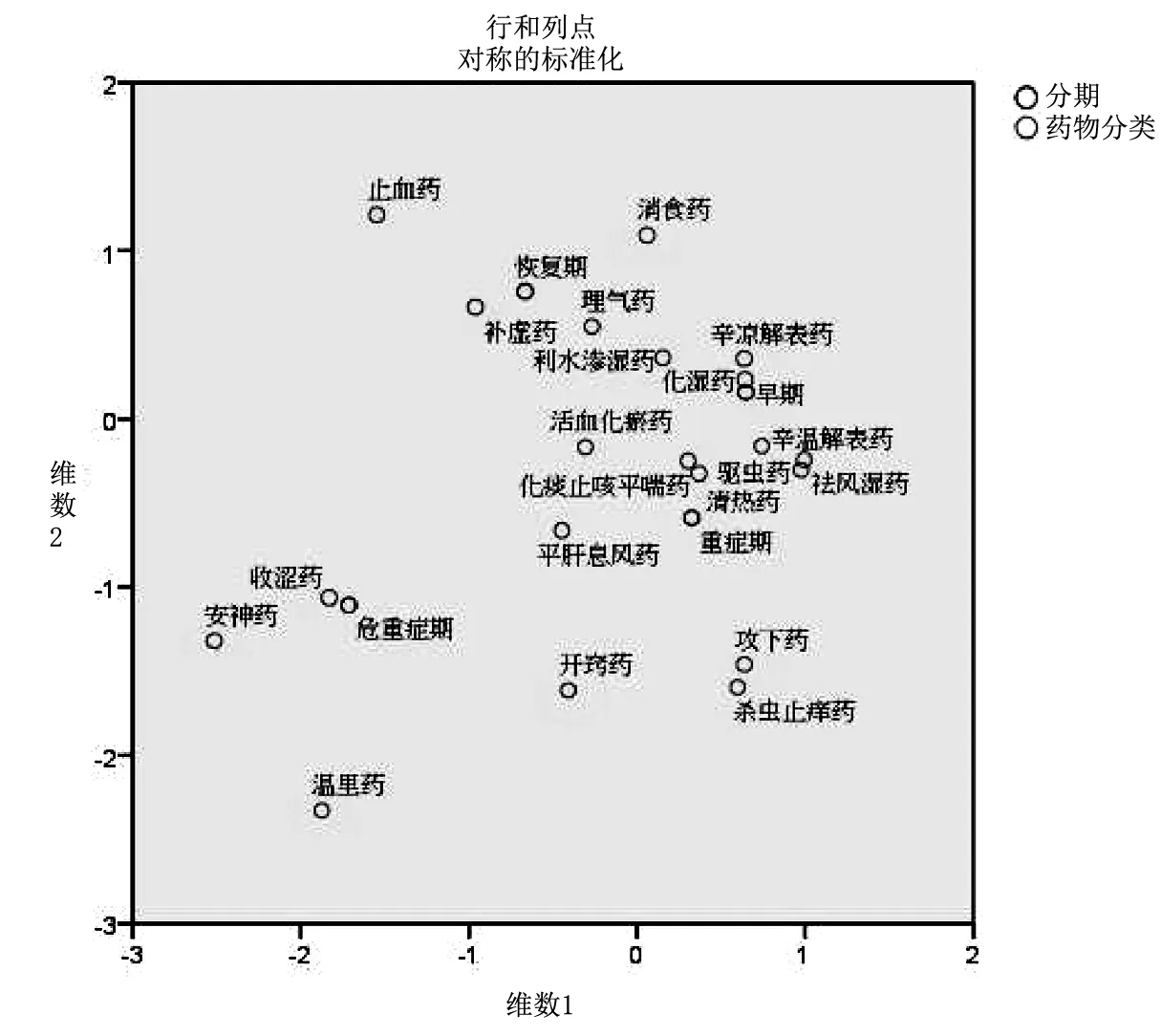

2.3 简单对应分析

运用IBM SPSS Statistics 20.0软件,将数据中明确的疾病分期与药物分类进行简单对应分析,以揭示行变量疾病分期与列变量药物类别之间的联系,结果以直观的二维散点图展示,详见图3。图示可见疾病早期以化湿药、辛温解表药、辛凉解表药为主;重症期与清热药、化痰止咳平喘药关系密切;危重症期与收涩药联系紧密;恢复期则以补虚药、理气药为主。

图2 药物归经频率

表1 新冠肺炎治疗处方中药药性频次分析

表2 新冠肺炎治疗处方中药药味频次分析

图3 疾病分期与药物分类散点图

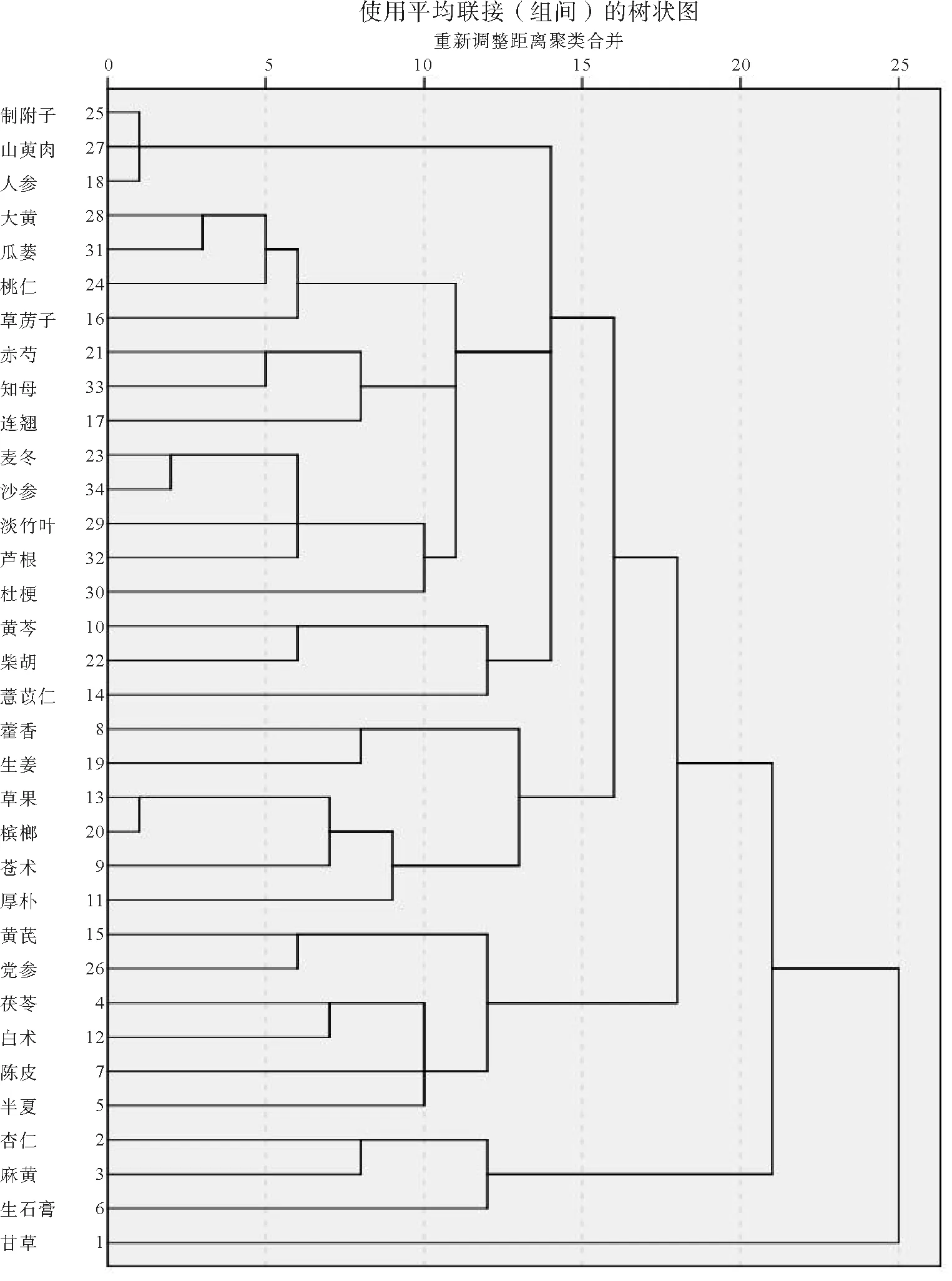

2.4 聚类分析

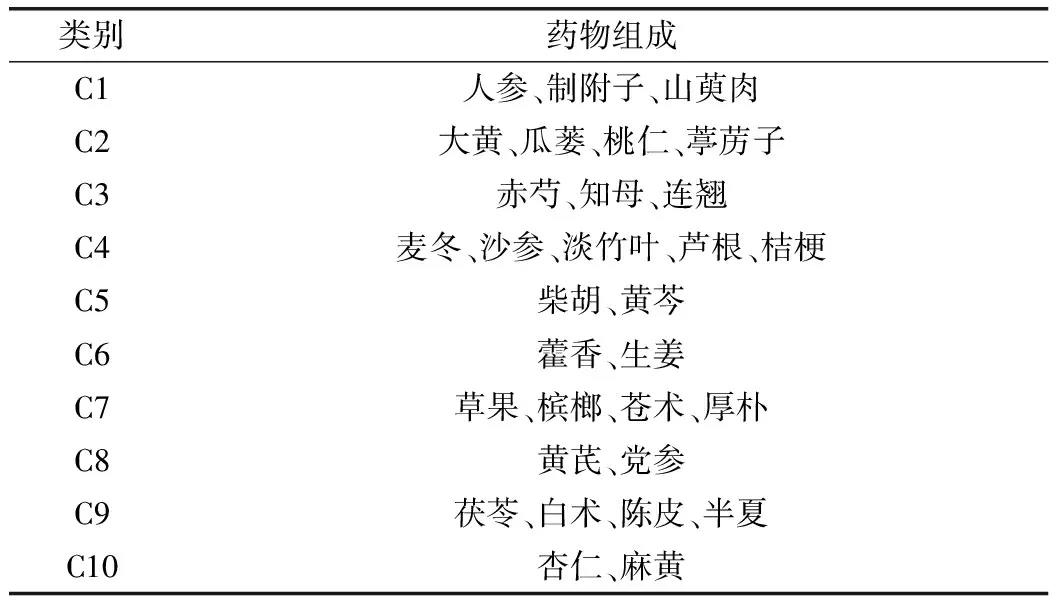

运用IBM SPSS Statistics 20.0软件,将治疗处方中出现频次前34味的中药进行聚类分析,最终可分为十大类,详见表3,聚类分析见图4。

表3 新冠肺炎高频药物聚类分析结果

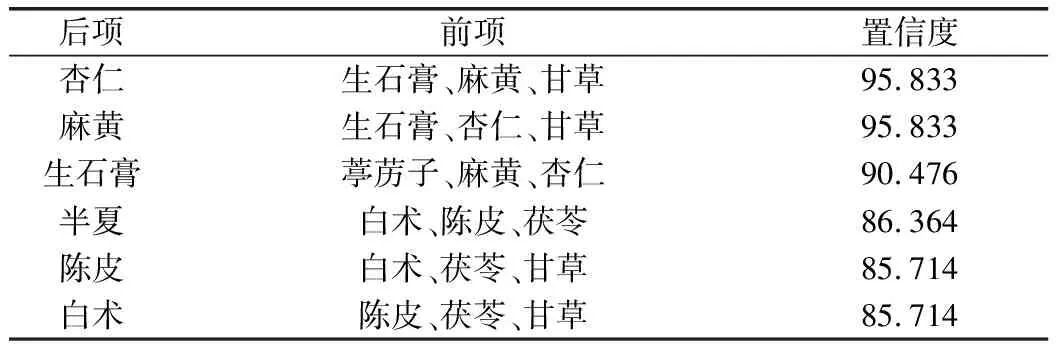

2.5 关联分析

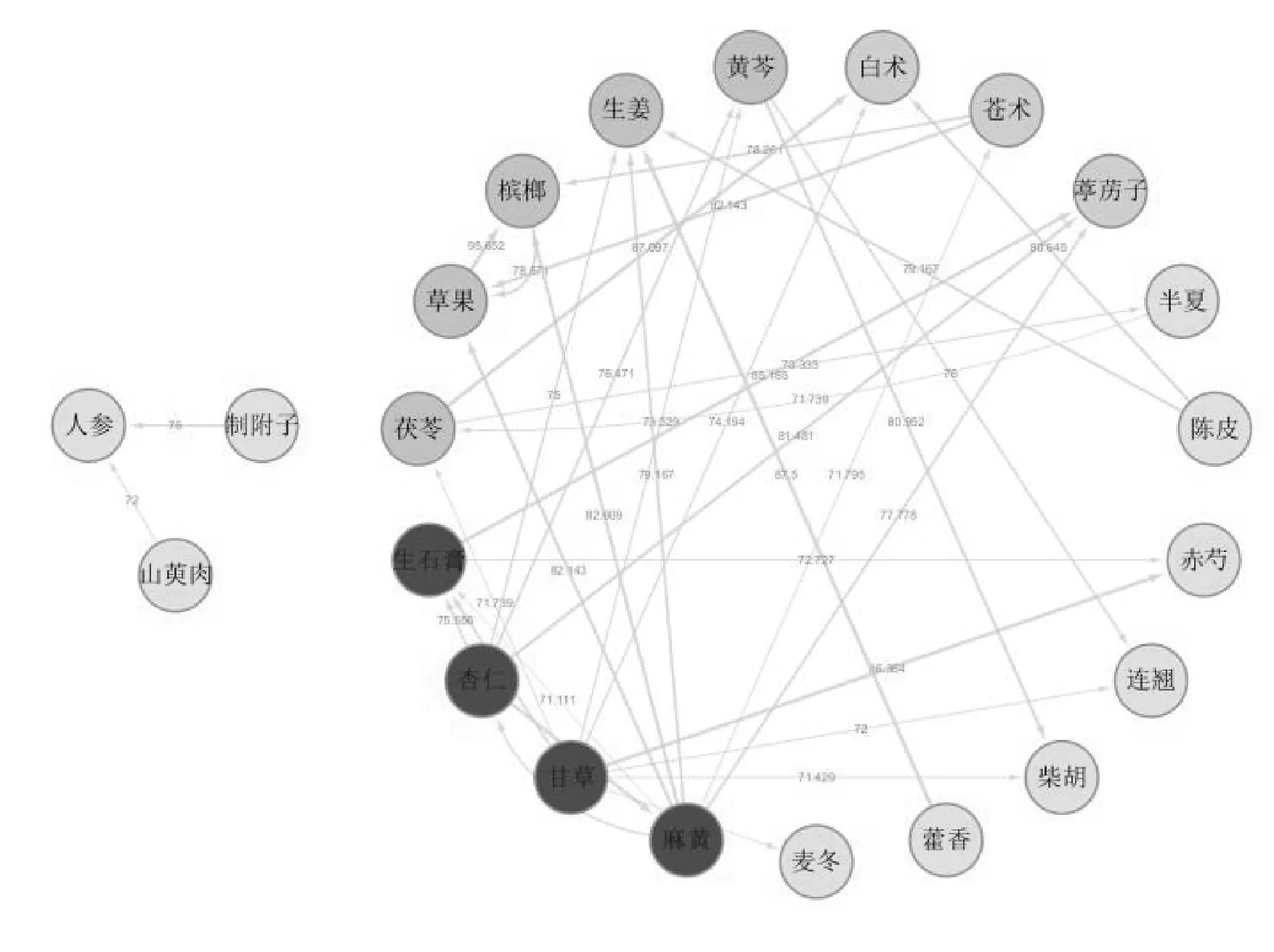

运用IBM SPSS modeler 14.1软件,使用Apriori算法对所有治疗处方中药进行关联规则分析,分别设置最大前项数为1、2、3,取最低支持度15%,最低置信度60%,最终得出相应药对药组,详见表4、表5、表6。运用Cytoscape软件将表4结果绘制为关联网络图,图中颜色越深的圆形节点代表Degree越高,Degree是指节点的连通性,即每个节点拥有的边的数量;节点之间的连线称为边,其数值代表两两药物之间的置信度,线条粗细随置信度的提高而增粗。详见图5。

表4 新冠肺炎治疗处方药物关联分析结果 (%)

表5 新冠肺炎治疗处方药物关联分析结果 (%)

表6 新冠肺炎治疗处方药物关联分析结果 (%)

图4 频率排名前34味的中药聚类分析树状图

3 讨论

3.1 中医用药特点及理论探讨

本病当属中医“瘟疫”范畴,临床以发热、干咳、乏力为主要表现,少数可伴有鼻塞、流涕、咽痛、肌痛和腹泻等症状[6]。本研究药物归经结果以肺、胃、脾经为主,据各地区25套方案观点,基本一致认为新冠肺炎是因为疫戾邪气从口鼻而入,由表入里,邪郁肺气,中焦受困,累及脾胃、大肠,重则邪犯心肝,显示危重之象。本病发于冬季大寒节气,但2019年12月武汉的最高温度比2018年同期高出约3.5 ℃[7],2020年1月份的降雨量是过去20年同期平均降雨量的4.6倍[8],反常气候的出现,使得燥热与湿寒之气相互博结,二者错综交杂,壅塞肺胸,阻痹气机。临床发现,本次新冠肺炎多以轻证患者居多,辨证可分为寒湿郁肺证、湿热蕴肺证两个证型[6],结合药性统计结果,用药以温寒为主,辨证施治,寒者温之,热者泻之。吴鞠通《温病条辨》曰:“温疫者,厉气流行,多兼秽浊,家家如是,若役使然也。” 本病发展快,传变迅速,易损伤正气,气机阻塞不通,且《温热逢源》有言:“至所叙初起证情,以及舌苔脉象,大略是暑湿浊邪蒙蔽中焦之证”,故临床多以辛开苦降[9]、开泄湿毒之法,兼顾扶正补虚。药味频次分析发现,苦(738)、甘(671)、

注:最大前项数为1,支持度≥15%,置信度≥60%。

辛(668)类药物最为常用,苦味如杏仁、葶苈子类药物降泄,甘味如甘草、茯苓、薏苡仁等补虚渗湿,辛味如麻黄、陈皮等开散,正与此治法相符。

3.2 强调分期论治,组方层次有序

国家卫健委最新发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案 试行第七版》[6]将COVID-19分为轻型、重型、危重型、恢复期四个阶段,国医大师熊继柏[10]在谈论本病的诊疗思路中,亦将本病的发生发展分为初热期、重症期、危重期、恢复期四期,针对疾病的不同阶段对“证”下药。根据简单对应分析、聚类分析及关联分析结果,以下围绕每个分期的诊疗思路进行阐述。

3.2.1 外祛邪气以出路,内化湿浊和中土 基于简单对应分析结果可知,疾病早期以化湿药、辛温解表药、辛凉解表药为主,此与疾病初期,邪气易侵犯肺卫或胃肠相符。肺失宣降,胃肠失司,故临床可见发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽咳痰等肺系症状或少数纳差便溏、恶心呕吐、腹胀等胃肠系起病症状[11-12]。聚类结果C6、C10类药物,便体现了疫邪早期之诊疗思路。《诸病源候论》言:“气为阳,流行脏腑,宣发腠理,而气肺之所主也。”若外邪闭肺,则当予邪气以出路,宣肺驱邪,保证肺脏宣降之通畅,C10类药物麻黄、杏仁一升一降,共起通畅肺气之效,《雷公炮制药性解》云:“麻黄专主发散,宜入肺部,出汗开气……可治冬月春间伤寒瘟疫。”《本草经解》有云:“肺为金脏,气上逆乘肺则咳,肺苦气逆,急食苦以泄之;杏仁苦而下泄,所以止咳也。”若邪气犯胃肠,则多以湿浊为盛[13-14],脾喜燥而恶湿,若湿浊阻滞,可见腹胀腹泻,脾胃气机之枢纽失于调和可发为呕吐,《仲景疫病篇(山阴陈坤载安注)·温热经纬》言:“疫者,即寒、暑、燥、湿、风夹杂而成……扼要全在中焦得治为主。中焦者,脾胃是也。脾胃之气有权,若卫气前通者,邪可从经而汗解;若营气前通者,邪可从腑而下解。”可见于疫病治疗中,顾护脾胃中土有着异常重要的地位。C6类药物藿香、生姜,于关联结果中此二药置信度高达87.5%,且多运用于疫情初期,《雷公炮制药性解》有言:“藿香辛温,入肺经以调气;甘温,入脾胃以和中”,以其芳香之气助脾胃运化湿浊。生姜可降逆止呕,泻满开郁,入肺胃而驱浊,且《本草新编》谓其可:“通畅神明,辟疫疬,且助生发之气,能祛风邪。”此二药配合,不仅可宣散浅表之邪,还可化中焦之湿浊,畅脾胃之气机。

3.2.2 “既病防变”防邪陷,祛邪排毒出少阳 祖国医学对于“既病防变”理念十分重视,疫邪早期,防止邪气深陷,对于疾病的预后转归非常重要,中央指导组专家、中国工程院院士张伯礼[15]曾言:“中医药治疗发挥的核心作用,能显著降低轻症病人发展为重症病人的几率。”根据六经辨证[16]可知,本病起病之初邪犯太阳,若未及时诊治,重则可化热壅遏阳明少阳,《四圣悬枢》言:“少阳经气,随阳明戊土下降,寒邪外束,甲木郁塞,不能顺降,逆侵戊土,戊土被贼,遂与少阳之经”,亦有《温热逢源》提出:“疫邪初发,必在半表半里”,可见对于邪犯少阳之重视。C5、C7类药物于起病之初配伍之,恰起“既病防变”之效,《四圣悬枢》言:“柴胡、黄芩,清泻半表之阳,人参、甘草,温补半里之阴,则无偏阴偏阳,内传脏腑之患矣。”柴胡、黄芩相配,取“小柴胡汤”之意,可清泻半表半里之邪;C7类药物更有“达原饮”之意,槟榔、草果二者关联度也位居首位,吴又可《瘟疫论》卷上言:“槟榔能消能磨,除伏邪,为疏利之药,又除岭南瘴气;浓朴破戾气所结;草果辛烈气雄,除伏邪盘踞;三味协力,直达其巢穴,使邪气溃败,速离膜原,是以为达原也。”此三药共奏开达膜原、辟秽化浊、清热解毒之功,使邪气溃散,速离膜原。

3.2.3 脏腑表里齐齐抓,气分营血热明辨 若未能及时“防变”或疫毒来势凶猛,人体正气无力抗邪,病情持续进展,则进入重症期。根据简单对应分析散点图可知,重症期与清热药、化痰止咳平喘药关系密切,正因邪毒入里化热,若邪热壅肺,临床可见发热面红、咳嗽痰黏、喘憋气促等表现,甚至出现谵语神昏、视物错瞥、发斑疹、吐血、衄血等热入营血的症状[6],配伍此类药物恰起泻热平喘之效。《脉经》云:“肺象金,与大肠合为腑”,肺与大肠相表里,若邪热长期壅肺,其热必从肺络传至肠腑,可有腑气不通、大便不畅之症。关联结果中关系密切的生石膏、麻黄、甘草、杏仁四药与聚类C2、C3类药物,体现了疫邪重症期邪热壅闭肺脏,肠腑闭塞不通,气分营血热盛时期的治疗理念。麻黄协杏仁、葶苈子以定喘,辅以石膏退热,甘草以其甘缓之性调和诸药,使凉热之力溶和无间以相助成功。其中石膏性寒,理直体重而气清,最清肺胃气分之热,葶苈子亦有“凡肿壅上气,痰饮喘促,大降气病”的作用,配合大黄、瓜蒌、桃仁三药,可有清肺泻热、解毒通腑之功;若邪热已从气分深入营血,则可辅以C3类药物赤芍、知母、连翘三药清营凉血,消痈散结,《冯氏锦囊秘录》云:“赤芍药专解血热痘毒热毒,化斑消肿并用,泻血中之热,行血中之滞”;《时方歌论》有言,连翘、黄芩可祛诸经之游火。气分营血邪热得以清除,病邪方可不至“逆传心包”,发展为危重病症,此亦体现祖国医学“既病防变”的思想。

3.2.4 危重症期需重视,回阳固脱重敛阴 危重期COVID-19的救治是非常关键的,有研究[17]对44 672例确诊病例分析发现,危重病例的病死率高达49%,若合并呼吸窘迫综合征(ARDS)者,其数值将进一步提升[18]。对于素体偏虚,年龄较大、基础疾病较多的患者,疫邪迅速入里,直中少阴厥阴,可见内闭外脱之证,如呼吸困难、动辄气喘、烦躁、四肢厥冷等。聚类C1类药物人参、制附子、山萸肉,恰起回阳敛阴固脱之效,临床结合患者有无热入心包、痰迷心窍所致的昏迷不醒症状,可适当予苏合香丸或安宫牛黄丸服用。《医宗金鉴》言:“补后天之气无如人参,补先天之气无如附子”,参附合用,对于人体一身之阳气起到极大鼓舞作用。而散点图显示危重症期与收涩药联系十分紧密,正说明山萸肉敛阴之能,是恢复阳气必不可少的,《景岳全书》云:“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助,生化无穷”,张锡纯于《医学衷中参西录》中对于脱证的治疗便十分重视山萸肉的应用,更有“萸肉救脱之功,较参、术、芪不更胜哉”“萸肉无论上脱下脱,用之皆效”之论,张老认为元气之脱皆由肝而疏泄也,萸肉最善敛汗,重用萸肉以酸敛即可防其疏泄。

3.2.5 气阴双补两不误,培土生金防恋邪 《温病条辨》有言:“温邪久羁中焦,阳明阳土,未有不克少阴癸水者,或已下而阴伤,或未下而阴竭。”经言:“邪之所凑,其气必虚”“壮火食气”,热邪易伤津耗气,疫病亦是如此,多数恢复期患者多以气短、乏力、口干、干咳为主要症状[6],故可理解简单对应分析所示恢复期是以补虚药、理气药为主要治疗手段。已有诸多研究表明[10,19,20],COVID-19恢复期的治疗重点在对人体气与阴津的恢复及体内留恋余邪的驱逐,无论是关联结果中的“二陈”与“苓术”,还是C4、C8、C9类药物类似于“黄芪六君子汤+沙参麦冬汤”的组成结构,均体现了益气养阴祛邪的用药思想。疫邪首犯于肺,进而伤及脾胃,肺为金,脾胃属土为中气也,《外经微言》:“肺金得脾胃二土之气,则金气自旺,令行清肃”,故以黄芪六君子补益肺脾胃之气,其中陈皮、半夏亦有“利三焦之窍,通经隧之壅”之效,以驱逐所留恋之余邪。

基于以上分析,中医认为COVID-19易先犯肺胃,病性属寒热错杂,治法上强调分期论治,疾病早期予邪气以出路,内化湿浊和中土,从少阳入手“既病防变”;重症期兼顾脏腑表里、清解气分营血之热;重视危重症期的中医药参与,回阳固脱的同时注重阴液的收敛;恢复期采取气阴双补、培土生金之法,以防邪恋。本研究通过统计学方法,实现数据的可视化,结合中医理论对新冠肺炎的诊疗思路进行阐述,能够客观地对各地区诊疗思路进行体现。但所引用数据量尚不大,所展示的数据结果具有一定局限性,所述诊疗思路也还需结合更多临床实践进一步分析、验证。