针刺治疗神经根型颈椎病的选穴规律探析

——基于国内文献研究

孙璐璐,海 英

(1.辽宁中医药大学,辽宁 沈阳 110847;2.辽宁中医药大学附属医院 针灸科,辽宁 沈阳 110032)

颈椎病是一种较多发的临床病症,常见于中老年人[1]。神经根型颈椎病是各型颈椎病中最多见的一型,约占60%~70%[2],属中医学“项痹”范畴。其主要病机在于或气血不通、或气血不足而导致经脉失于濡养而发病[3]。随着科技的发展,手机、电脑等电子产品使用率大幅上升,长时间低头使用电子产品会造成颈部肌肉、韧带等损伤,加之空调、风扇等电器的使用,受风湿侵袭的机会也随之增加。近年来,颈椎病的患病率显著上升,且患病人群逐渐低龄化。据针对中国大学生群体的调查显示,颈椎病在大学生群体中的患病率已达24.3%[4]。研究[5]发现,针刺治疗能有效抑制IL-6、TNF-α、IL-1β等炎性因子释放,从而减少该类物质对颈部生物化学平衡的破坏,减轻其对神经根的至炎作用。针刺治疗现已在神经根型颈椎病的治疗中广泛应用,且针刺治疗风险低、疗效显著,易被民众接受。因此,通过梳理针刺疗法治疗神经根型颈椎病的相关临床论文,对治疗神经根型颈椎病的针刺选穴规律加以分析,以期为临床治疗提供参考。

1 材料与方法

1.1 检索方式

通过知网、维普、万方、中国生物医学文献数据库等,将“针刺”“针刺疗法”“针刺治疗”“穴位”“电针”“毫针”等词组分别与“神经根型颈椎病”“颈椎病”“项痹”“痹病”“痹症”等词组进行组合检索。时间范围设定为2015-2019年。

1.2 文献纳入标准和排除标准

1.2.1 纳入标准 ①研究对象为神经根型颈椎病患者,诊断标准与疗效评价标准均明确列出,性别、年龄与民族不限;②治疗组干预手段包含毫针法、电针法、火针法、温针灸法等,针刺方式、操作时间及疗程等不限;③文献形式仅包含毕业论文、期刊论文与会议论文。

1.2.2 排除标准 ①不符合纳入标准的文献;②综述及重复发表的文献;③受试者干预手段相关信息不明确的文献;④治疗组干预方法不是以针刺、电针、温针灸等为主的文献;④治疗组选穴采用如腹针、耳针等的文献;⑥采用与神经根型颈椎病无关的结局指标的文献。

1.3 数据库

运用Microsoft Office Excel 2007 建立针刺处方数据库并运用 SPSS Statistics 21.0及 IBM SPSS Modeler 18.0 进行数据分析。

依照本研究列出的纳入、排除标准,对检索出的1 458篇文献进行初步筛选,共选出文献246篇,进行全文通读。将符合要求的文献针刺处方录入Microsoft Office Excel 2007,构建数据库。按题名、作者、出处、所选穴位、穴位所在经络、部位、特定穴等情况逐项记录。在录入数据时,去除其临证加减的穴位。

1.4 穴位名称

穴位名称及归属依照国家标准,如绝骨、悬钟统一记为悬钟等,除颈夹脊归为经外奇穴外,其余非国标穴位统一归为“阿是穴”。

1.5 数据分析方法

应用统计软件SPSS Statistics 21.0 对数据进行描述性分析,采用IBM SPSS Modeler 18.0软件对数据进行关联规则分析。

2 结果

2.2 描述性分析结果

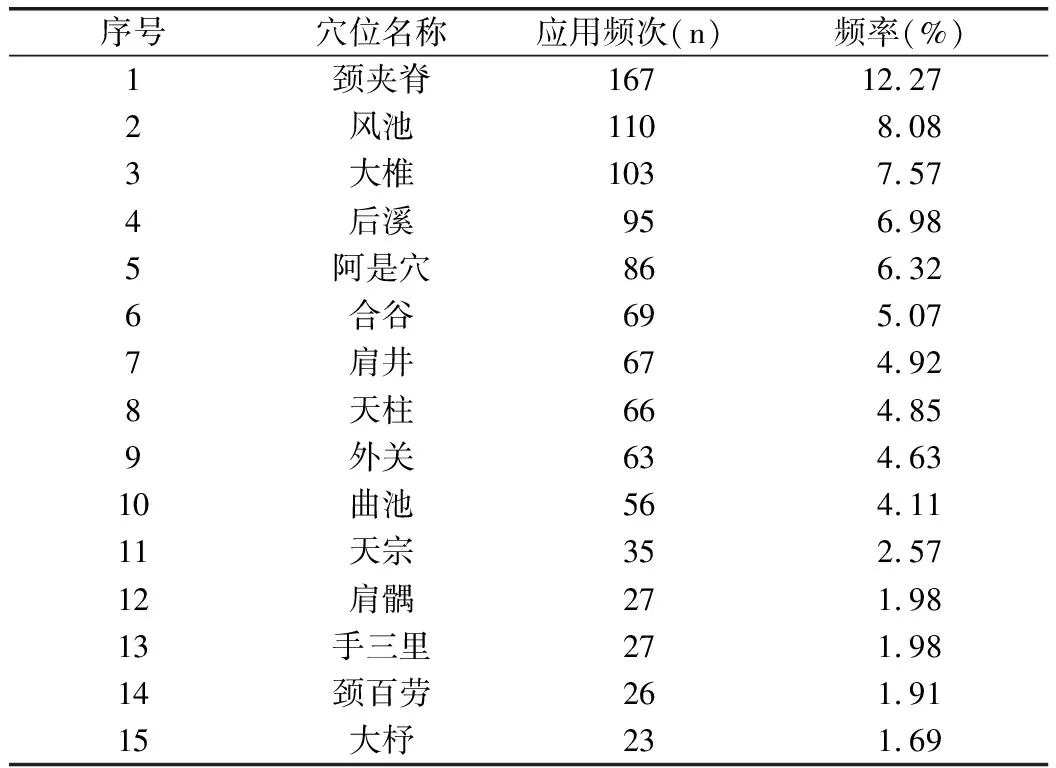

2.2.1 穴位使用频次描述 本研究涵盖腧穴共计124个,使用频次共计1 361次,每个穴位最少使用1次,最多使用167次,使用频次最多的穴位为颈夹脊。总穴位使用频次见表1。

表 1 应用频次降序排列 (前15位)

2.2.2 经脉使用频次描述 统计结果显示,经外奇穴与足少阳胆经运用的次数最多,其后依序为手阳明大肠经、手太阳小肠经等。而从经脉使用的穴位数量看,足太阳膀胱经的穴位使用数量最多,其后依序为手太阳小肠经、手阳明大肠经等。见表2。

表 2 腧穴在十四经脉及经外奇穴分布 (n)

2.2.3 腧穴所在部位描述 经统计,腧穴所在部位以上肢部为最多,穴位数量有45个,应用频次为505次,其次为头颈项部和下肢部,穴位数量各有26个,应用频次分别为598次和74次。从应用频次上看,神经根型颈椎病治疗主要选择穴位多以近治较多,其次为位于上肢部位的循经远治取穴。见表3。

表3 腧穴所在部位分布 (n)

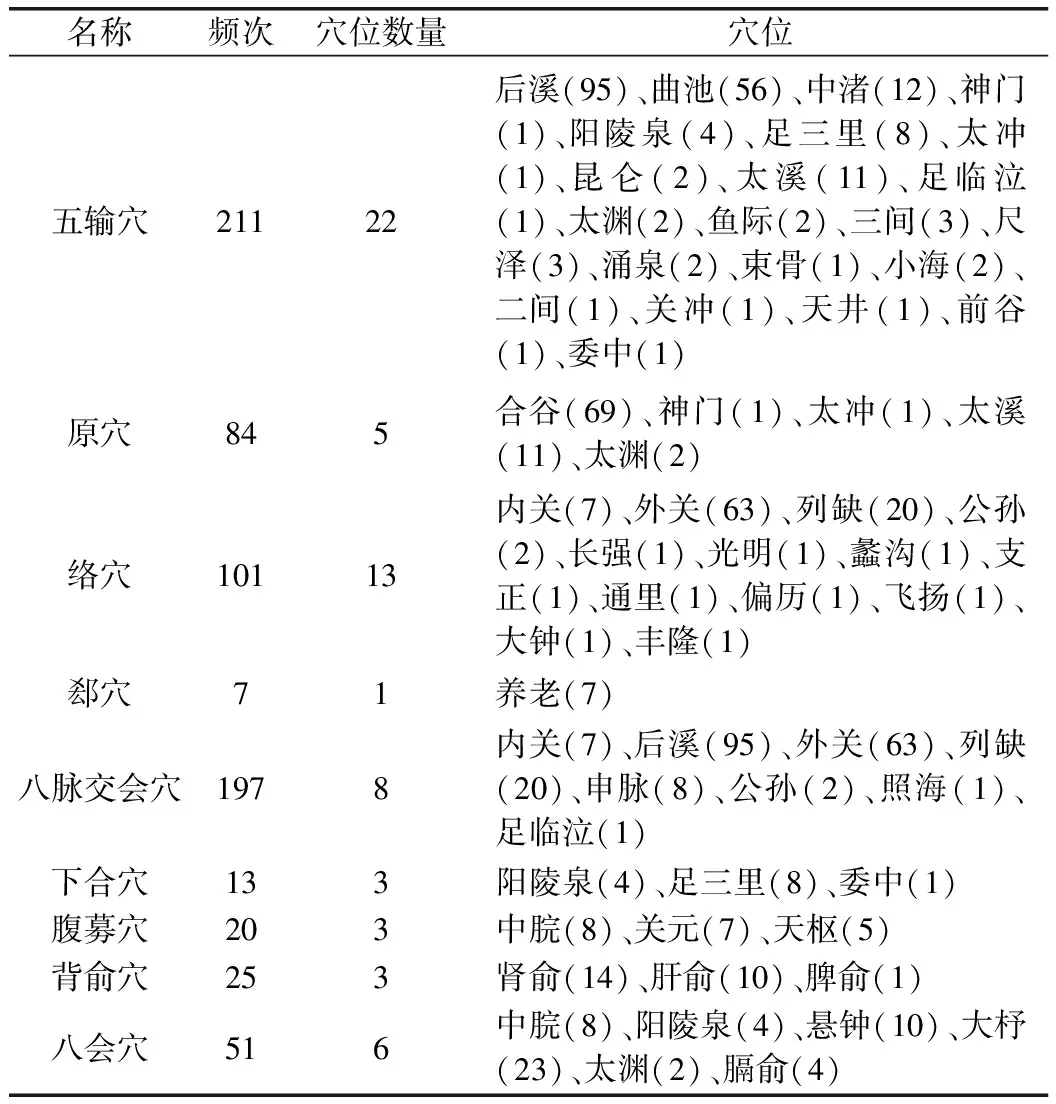

2.2.4 特定穴的使用分析 特定穴中五输穴的使用频次最多,达211次,其次为八脉交会穴,达197次。特定穴中使用频次最多的腧穴为后溪穴。见表4。

表4 特定穴使用情况 (n)

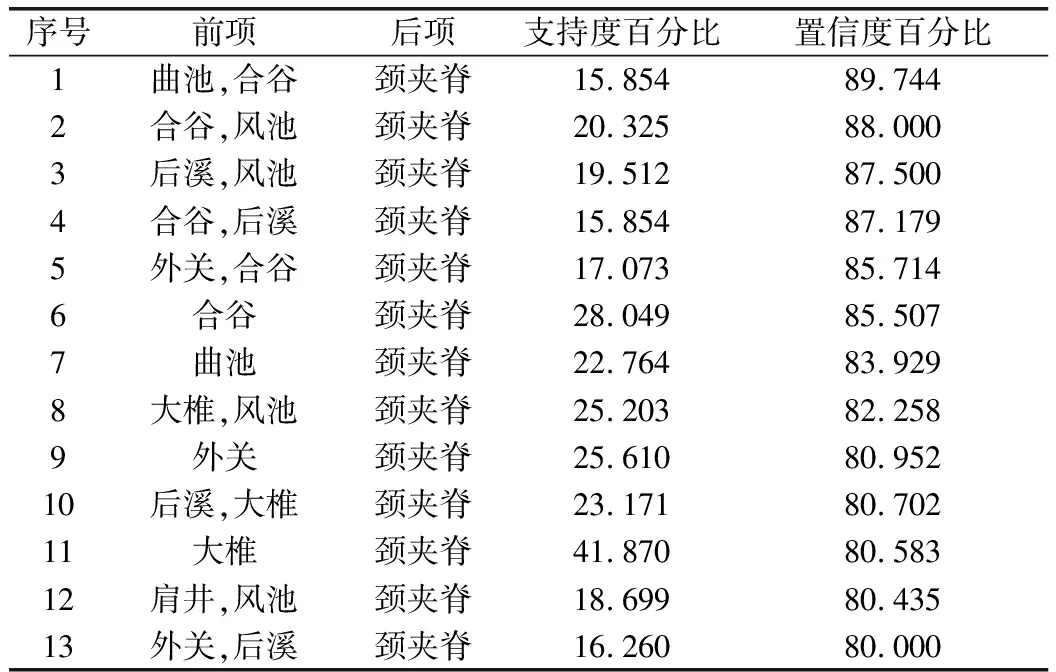

2.2.5 关联规则分析结果 运用SPSS Modeler 软件,使用 Apriori算法,对穴位进行关联规则分析,设置其支持度≥15%,置信度≥80%,得到如下结果,见表5。

表5 穴位关联规则分析

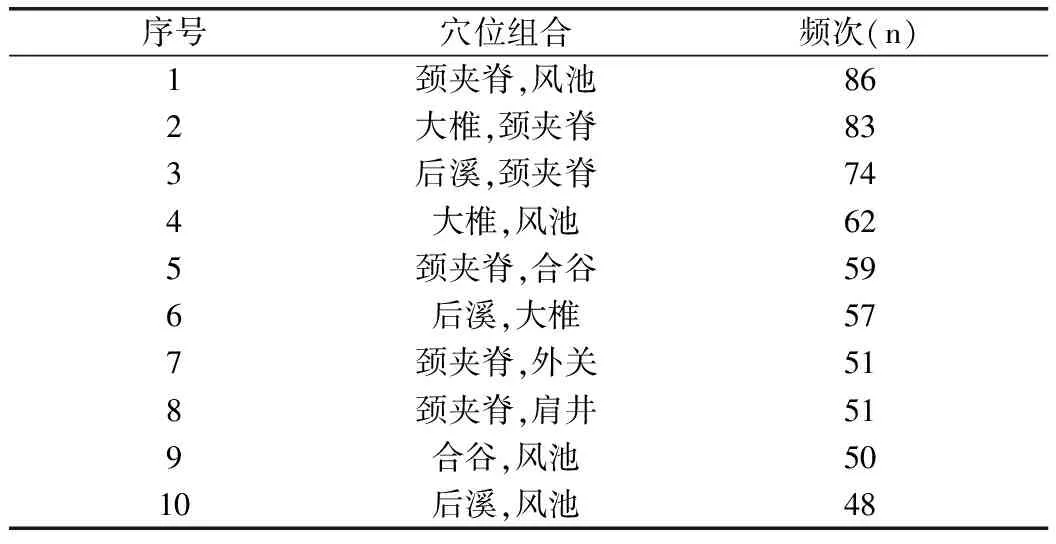

再通过SPSS Modeler 软件分析穴位组合情况,设置强链接及弱链接,穴位之间的联系强度以穴位之间连线的颜色深浅与粗细程度表示,见图1(链接强度前10位见表6),可得出颈夹脊与大椎、风池、后溪、合谷之间的关联最为密切,大椎与颈夹脊、风池、后溪之间关系最为密切。

3 讨论

中医古籍对神经根型颈椎病的相关论述散见于“痹证”“眩晕”“颈肩痛”等中,可归属于“痹证”“骨痹”等范畴。最早关于该病的描述可见《阴阳十一脉灸经》:“钜阳脉……其所产病:头痛,耳聋,项痛。”[6]《素问·至真要大论》[7]道:“诸痉项强,皆属于湿”;“湿淫所胜……病冲头痛,目似脱,项似拔”,即湿邪易导致颈项部肌肉强直疼痛,且能放射至头部而导致头痛,此症状特点与颈椎病的症状描述相近。陈自明《妇人良方大全》与王肯堂《证治准绳》均专列“颈项强痛”论述本病。现代中医学将本病归属于痹证范畴,命名为项痹,其病因病机也应与痹证相似。《素问·痹论》[7]曰:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。”《类证治裁·痹症论治》曰:“诸痹……良由营卫先虚,腠理不密,风寒湿乘虚内袭……气血凝涩,久而成痹。”[8]其主要病机在于经脉痹阻不通,或为邪实,郁遏正气,气血凝滞为痹;或为内虚,血气不和,发而为痹。根据国家中医药管理局医政司颁布的《22个专业95个病种中医诊疗方案》有关项痹病诊疗方案,将项痹分为风寒痹阻、血瘀气滞、痰湿阻络、肝肾不足、气血亏虚等5个证型,治疗上多以活血益气为主。

图1 穴位关联规则

表6 穴位组合排序

本研究显示,针刺治疗较为常用的经脉为足少阳胆经、手阳明大肠经、手太阳小肠经、督脉、足太阳膀胱经及手少阳三焦经。“经络所过,主治所及”,手阳明经“……上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之会上……从缺盆上颈,贯颊,入下齿中”[7],手太阳经“……出肩解,绕肩胛,交肩上,入缺盆……从缺盆循颈上颊,至目锐眦”[7],手少阳经“……循臑外上肩,而交出足少阳之后,入缺盆……上出缺盆,上项,系耳后。”[7]足太阳经“……还出别下项,循肩髆内,挟脊抵腰中……从髆内左右别下贯胛”[7],足少阳经“……循颈,行手少阳之前,至肩上,却交出手少阳之后,入缺盆。”[7]神经根型颈椎病最常见的临床表现为颈、肩背疼痛,颈部僵硬,上肢麻木等,手三阳经循行方向从手走头,足三阳经循行方向从头走足,上五经的循行部位与神经根型颈椎病的患病区域有重合的位置。且手三阳经与足太阳、少阳经均经过缺盆。现代解剖学显示,缺盆所在部位内侧有前中后斜角肌,有C5-8颈神经、T1胸神经分布,这些神经由脊髓向肩胛部走行,于腋下构成腋丛神经并在上肢分布[9],手三阳经在上肢部走行时经过上述神经的分布位置。手三阳经选穴以上肢部选穴为主,足少阳、足太阳及督脉选穴以头颈项部选穴为主。《灵枢·九针论》[7]曰:“阳明多血多气,太阳多血少气,少阳多气少血”,阳明经可运行周身气血濡养颈部,太阳经可使病变部位活血充盈,少阳经可汇集经气散溢于颈部,督脉为“阳脉之海”,针刺督脉有助于疏通督脉及诸阳经之经气,促进阳气在体内运行,从而达到治疗目的[10-11]。

本研究显示,颈夹脊、风池、大椎、后溪为治疗上较常用的穴位,腧穴配伍以颈夹脊、风池最为常用。颈夹脊为“华佗夹脊穴”于颈部的延伸运用,位于第1颈椎至第7颈椎棘突下缘旁开0.5寸,足太阳膀胱经的第一侧线与督脉之间,与二者经气相合,既能助督化阳,提升正气,亦可辅助膀胱经祛湿散寒,促进津液代谢[12]。且颈夹脊穴周围及深部神经较多,刺激可有效舒缓颈部肌肉,减少刺激交感神经的各种因素,改善局部血液循环[13]。风池穴属足少阳胆经,位于枕骨之下,斜方肌上端与胸锁乳突肌上端之间的凹陷中[14],与枕下三角区位置吻合,内有枕小神经分支,深部分布椎动脉及枕下神经[15]。针刺风池穴也可改善局部血液循环,有研究表明,针刺此穴可明显降低TNF-α的血中含量[16]。大椎穴最早见于《黄帝内经》,是手足三阳与督脉的交会穴,为诸阳之会。《类经图翼》云:“颈项强痛,或眩晕……当刺大椎第一间。”[17]后溪穴位于第5掌指关节尺侧近端赤白肉际的凹陷中[14],归属于手太阳小肠经。《灵枢·杂病》[7]道:“项痛……不可以顾,刺手太阳。”手太阳经循行经过患病部位,经络所过,主治所及。《针灸甲乙经》《针经指南》《医学纲目》《类经图翼》《金针秘传》等医学著作也明确指出后溪穴对颈项强痛的治疗作用。

在特定穴的使用上,以五输穴最多,其次为八脉交会穴,均以后溪穴的使用频次为最高。《难经·六十八难》曰:“俞主体重节痛。”后溪穴作为手太阳小肠经五输穴之一的输穴,具有舒筋活络、通经止痛的作用。后溪也是八脉交会穴之一,通于督脉,具有调理颈部气血、通痹止痛之功[18]。

在选穴部位上,于头颈项部与上肢部选穴较多,臂丛神经及腋神经的走行亦是从头颈项部向上肢部。研究[19-26]显示,针刺臂丛神经或腋神经走行区域与单纯针刺常规穴位相比,疗效更好。

综上,对于神经根型颈椎病而言,针刺疗法方便、安全、经济,且疗效较好,已广泛应用于临床治疗中。医家在临床选穴时,主要使用颈夹脊配合大椎、后溪、合谷、风池等穴位为主穴,再根据患者症状选取其余相应穴位。在特定穴使用上多选用五输穴。在穴位的部位选择上,以头颈项部与上肢部的远近配穴法较为常用。在经脉选择上则以足少阳胆经的使用频次为最高。

本研究还存在某些不足之处,如仅统计了国内文献,并未对国外文献进行归纳统计,仅对毫针法、电针法、火针法、温针灸法等针刺方法进行了统计,未对耳针、眼针、腹针等针刺方法进行统计分析等。本研究以疗效为参考标准,但临床上颈椎病的疗效指标多以患者的主观认知居多,这可能会影响临床诊疗医生对患者病情的判断,因而在今后的临床研究中应加入更加客观的评定标准,使研究结果更为真实、可靠。