基于数据挖掘总结通络法治疗糖尿病周围神经病变的组方规律

张 侗,郑曙琴

(1.辽宁中医药大学,辽宁 沈阳 110032;2.辽宁中医药大学附属医院,辽宁 沈阳 110032)

糖尿病周围神经病变(Diabetic peripheral neuropathy,DPN)是糖尿病的一种高度流行并发症之一。一般来说糖尿病病程在10年以上,常会有明显的临床糖尿病神经病变发生,据统计显示DPN在糖尿病患者中的患病率最高可达96%[1],且近年来的发病年龄呈年轻化趋势,是糖尿病患者非创伤性截肢的最主要原因之一,给糖尿病患者带来巨大的痛苦[2]。临床上,DPN主要表现为糖、脂质代谢紊乱,继而诱发细胞增生以及微血管病变,临床主要表现为四肢麻木、疼痛等感觉异常和肢体无力的运动障碍,进展严重时可发展为糖尿病足甚至坏疽,甚者可致残、致死[3]。西医治疗此病大多采用营养神经、改善微循环等对症治疗,尚缺乏特异性的治疗措施,亦无特效治疗方法和药物,且多数药物均有一定的不良反应,故单纯运用西药很难取得理想效果,目前以中西医结合为最佳治疗方案[4]。

糖尿病周围神经病变可归于中医“消渴痹证”范畴,是消渴病日久不愈、病情迁延而发病。此病具有“久”“痛”“顽”“杂”等特点,与久病入络相关,《素问·缪刺论》言:“今邪客于皮毛,入舍于孙络,留而不去,闭塞不通,不得入于经,流溢大络而生奇病”,所以又可将其归于“络病”范畴[5]。从经络脏腑辨证上看,此病的主要病位在经络,其病机可划分为不通则痛与不荣则痛。消渴日久产生痰、湿、瘀等实邪瘀滞络道,脉络不通则见肢体麻木、疼痛等证。消渴日久气血亏虚,经络失养,不荣则痛则出现乏力、疼痛、四肢温度下降、肌肤干燥等证[6]。

目前基于数据挖掘探讨糖尿病周围神经病变的组方用药规律已有很多研究,本研究从通络法着手,以中医文献为基础,参考现代医家治疗糖尿病周围神经病变的治疗方法,借用中医传承辅助平台探讨通络法治疗糖尿病周围神经病变的组方规律,为临床治疗糖尿病周围神经病变提供参考和借鉴。

1 资料与方法

1.1 文献收集

检索策略:进入CNKI、维普、万方数据库;高级检索以“中医药”“中药”“中西医结合”以及“糖尿病周围神经病变”为检索词,检索期限2010年1月-2020年5月;以人工筛选的方式选取运用“通络法”治疗糖尿病周围神经病变的文献,共检索和收录83首方剂,建立数据库。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:①名医经验、个案、临床试验研究;②不同作者对同一位医家进行经验总结仅选取1篇(方剂组成选基本方)。

排除标准:①综述、Meta分析、动物实验等类型的文献;②采用中药注射剂或中医外治法进行治疗;③中药复方记录不全,或仅记载药物,无药物剂量。符合上述1项即排除。

1.3 中药名称标准化

为保证数据的可靠准确,以《中药大辞典》为标准,对所收录文献中涉及的药物名称进行规范化处理,使其更加可靠,如:“黑顺片”统一为“炮附子”,“元胡”统一为“延胡索”,“熟地”统一为“熟地黄”等。

1.4 数据挖掘

运用中医传承辅助平台系统,将所检符合要求的方药录入其中建立数据库,为保证数据准确,由双人对数据进行分别核实。通过软件中“数据分析系统”等方式,对所检方剂进行分析,如药物出现频次、药物性味归经等。

2 结果

2.1 药物频次统计

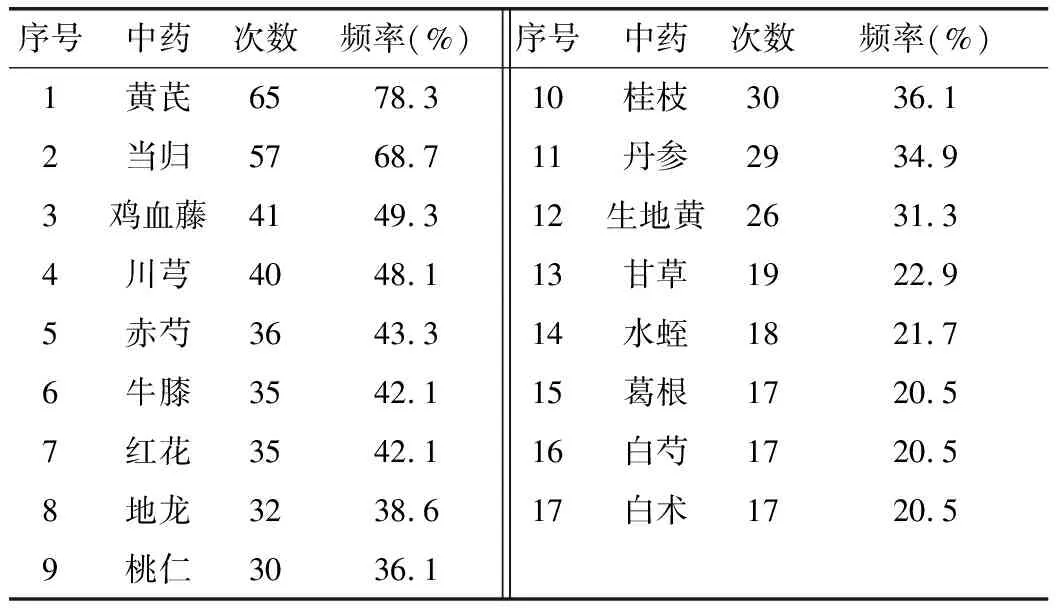

对录入数据库的83首方剂中131味中药进行频次统计,发现使用频率最高达65次,最低仅1次。其中频次>15的中药共有7味,排在前五位的分别是黄芪、当归、鸡血藤、川芎、赤芍(表1),出现频率20%以上药物有17位。其中养血活血药包括当归、鸡血藤、赤芍;活血化瘀药包括牛膝、桃仁、红花、地龙、水蛭;行气通脉药包括黄芪、白术健脾;黄芪补益三焦之阳气,当归补血和营。气为血之帅,气行则血行,体现了气与血的关系,以及“治病必求于本”的理念,同时更是顺应了 DPN发病“气血亏虚不荣则痛”与“不通则痛”的虚实病机。

表1 通络法治疗DPN的药物频次 (n)

2.2 通络法治疗糖尿病周围神经病变药物功效分类及使用频次

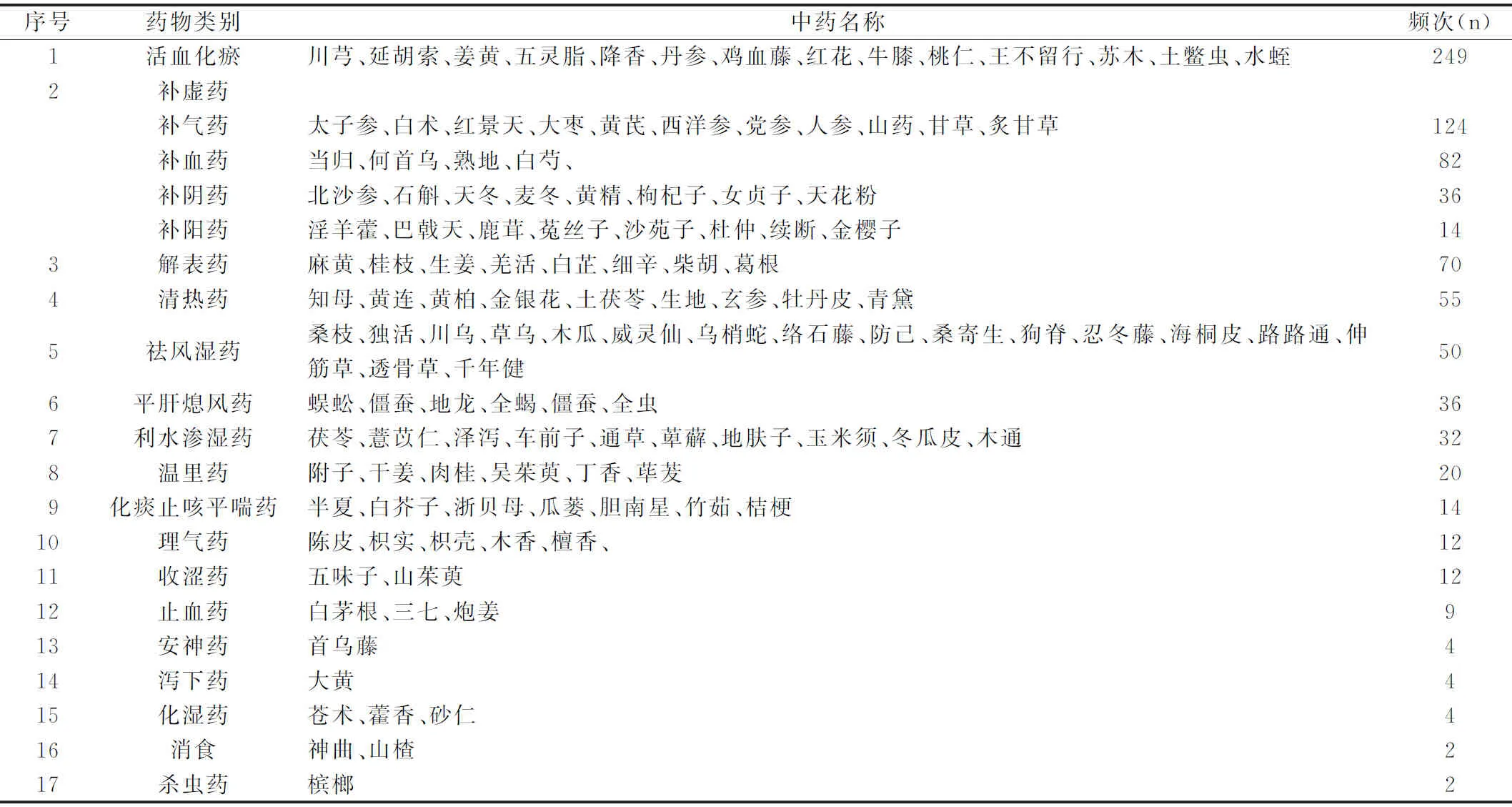

从用药分布来看,以活血化瘀、补虚药出现频率最高,而其中补虚药又以补气补血之品多见,功效包括活血、化瘀、补气、养血等,解表药位居其后。考虑到糖尿病的发病基础是“阴虚为本,燥热为表”,而DPN是在糖尿病的基础上发展而来,故阴虚日久化热,耗伤津液,导致气血津液亏虚,气虚推动无力易发生瘀血阻滞经络导致不通则痛,血虚不能濡养经络发生不通则痛;燥热内盛,损伤脾胃,中土受损,津液运化失司,水湿内停,同时燥热耗伤津液,煎灼津液为痰,痰瘀互结,加重不荣则痛。同时外感湿热或寒湿,日久炼湿成痰,阻滞气机运行,形成瘀血,形成痰湿瘀血阻滞经络。加之“消渴”日久不愈,久病入络,阴阳俱损,发为瘀血,可见瘀血既是病理因素,又是病理产物[7],故在DPN治疗的过程中,通络法非常重要。虫类药搜风透骨,具有良好的通络作用,可改善患者四肢麻木疼痛等症状。见表2。

2.3 组方规律

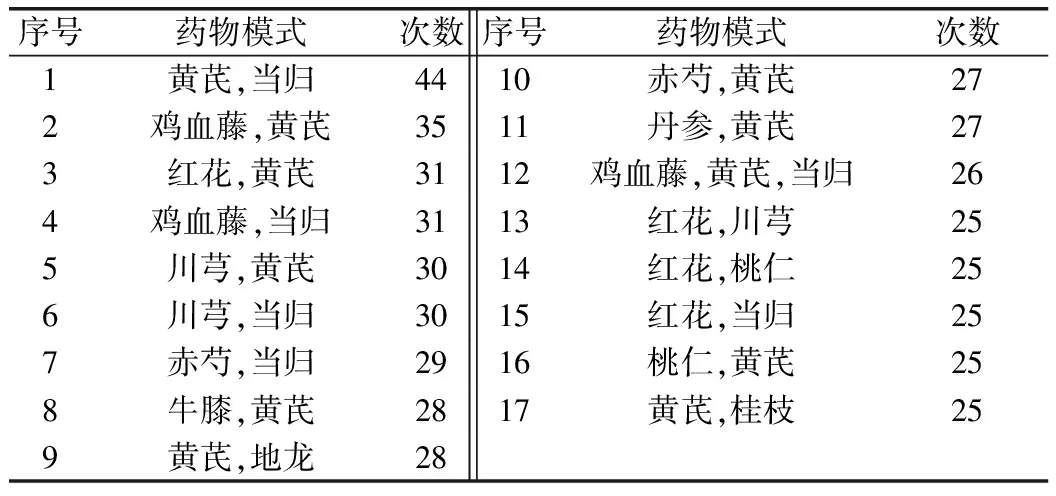

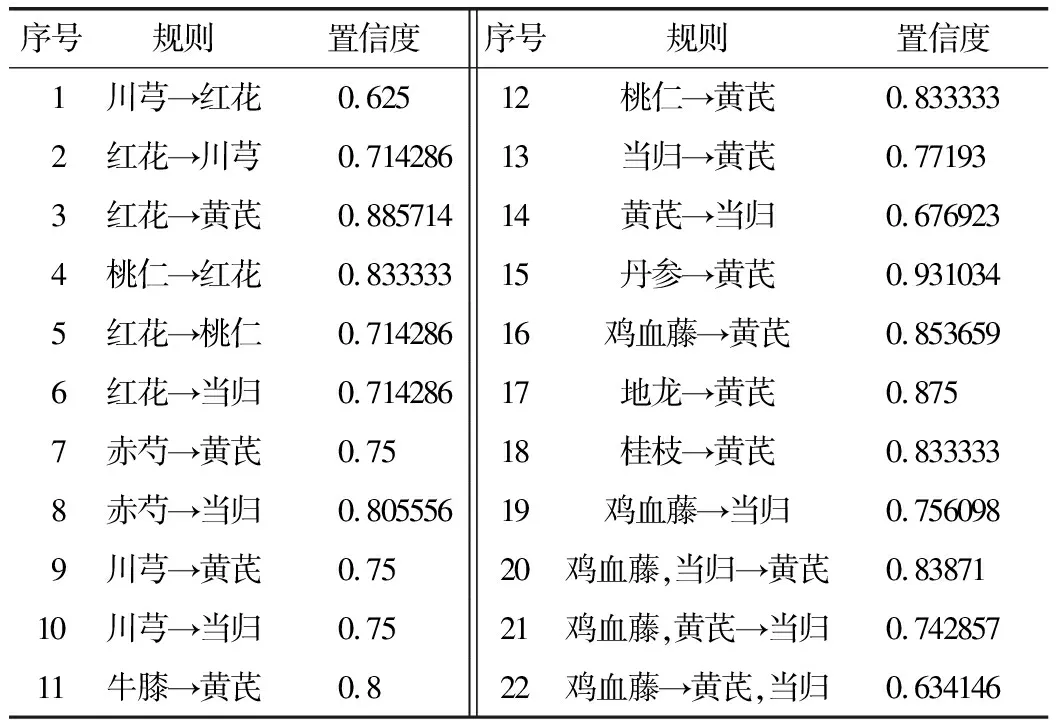

对所纳入的83首方剂进行组方分析,以总结“组方规律”。将“支持度”设为25、“置信度”设为0.6,从而得到表3,并在此基础上进行规律分析得到表4。可见出现频率最高的 2味药对为黄芪-当归、鸡血藤-黄芪;3味药组合为鸡血藤-黄芪-当归。当归、鸡血藤均具有补血活血、调经止痛等功效,对于因血虚导致的不通则痛;血瘀导致的不荣则痛均有明显疗效,且藤类药能深入脉道精髓,可到达肢体远端改善肢体酸麻疼痛。黄芪甘、微温,归脾、肺经,具有补气健脾利尿消肿等功效,补气以行滞,对于经络不通的糖尿病周围神经病变,气行则血行,血行则经络通。

表2 通络法治疗DPN的药物功效分类与使用频次

表3 常见药对 (n)

表4 规则分析

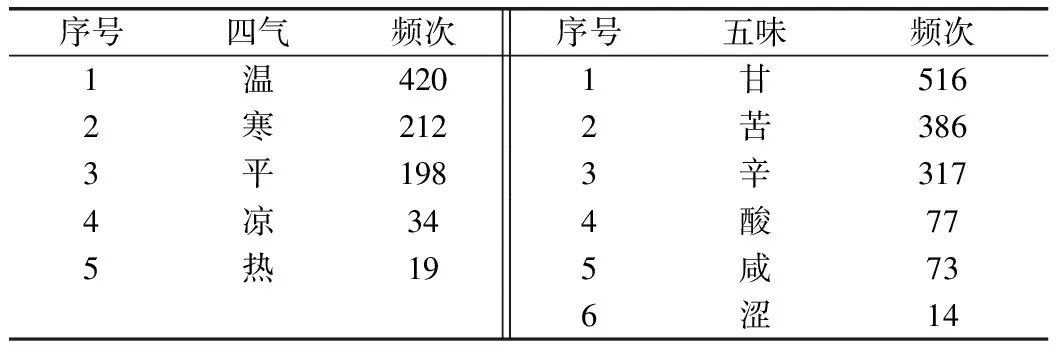

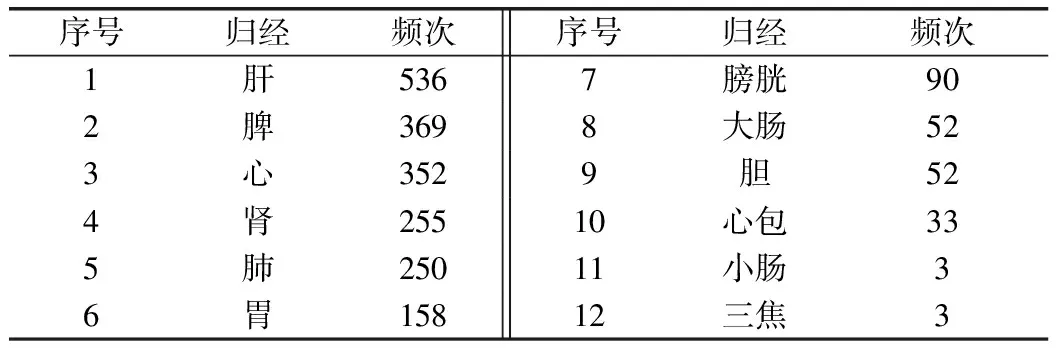

2.4 药物四气、五味及归经

四气五味为中药的偏性,中医运用药物偏性纠正身体阴阳平衡。本研究对所纳入方剂的四气五味进行统计,以指导临床用药。根据系统分析发现,四气从多到少依次为温、寒、平、凉、热(表5)。消渴痹证阳虚型是临床常见类型,中医认为,人体各种功能均是阳气的体现,消渴日久,阴损及阳,阳气失于温煦、推动,气化无力,致血脉不利、水液不化,最终导致瘀血痰浊丛生[8]。这与本研究中温药使用频率不谋而合,温药能温化痰浊,温经通络。五味从多到少依次是甘、苦、辛、酸、咸、涩,《黄帝内经》提出“辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴”,指出了甘味为阳有缓急的作用,对于DPN的不荣疼痛具有荣养作用,辛甘化阳对于不通则痛具有温通作用;归经从多到少依次是肝、脾、心、肾、肺、胃、膀胱、大肠、胆、心包、小肠、三焦(表6)。肝藏血、脾统血、心主血对于血液的体内运行与对经络的营养至关重要。

表5 四气、五味频次统计 (n)

表6 归经统计 (n)

2.5 新方分析

对所录入数据库的数据,依托系统熵层析聚类分析,将“相关度”设置为10、惩罚度设为2,进行分析,提取结果得到新组合,用EXCEL格式导出。见表7。

表7 聚类分析

3 讨论

3.1 通络法的应用

《素问·调经论篇》指出:“五脏之道,皆出于经隧,以行血气。血气不和,百病乃变化而生,是故守经隧焉。”经络的循行不仅可沟通脏腑、体表以及肢节官窍,更是将整个机体联合成一个密不可分的整体,还可反映机体的生理及病理变化。朱丹溪指出:“麻为气不至,木为血不荣,气血不足,则麻木不仁。”《脉络论》指出:“络脉遍布全身,是广泛分布在脏腑组织间的网络系统,而广义络脉可分为气络和脉络两种。”叶天士提出“大凡络虚,通补最宜”之说。中医认为糖尿病日久,导致络脉不通是DPN的根本病因,对于有形痰瘀阻滞导致的不通则痛运用活血化痰通络法治疗;对于糖尿病日久经络失养导致的不荣则痛则运用补气养血通络法治疗。在临床上两种方法治疗DPN往往都能取得满意的疗效。

3.1 糖尿病周围神经病变的中医病机

糖尿病周围神经病变是因糖尿病日久,耗伤气阴,阴阳气血亏虚出现不荣则痛,或血行瘀滞,脉络痹阻所致不通则痛,按照气虚挟瘀或阴虚挟瘀→气阴两虚挟瘀→阴阳两虚挟痰瘀经络受阻的规律而演变[9]。同时不通则痛与不荣则痛常同时出现,这与本研究中运用补气、养血、活血、化痰以通经的药物频率不谋而合。

3.2 用药规律

本研究通过数据挖掘技术对现代医家运用通络法治疗糖尿病周围神经病变的83首方剂经行分析,使用频率超过15次的药物有17种。基于中医传承辅助平台分析,得到17种常用药对、1组3味药物组合,并对药物四气五味、归经进行分析,对不通则痛引起的DPN疼痛,不荣则痛引起的DPN酸麻进行了多角度分析,讨论了通络法治疗糖尿病周围神经病变的组方用药规律,为临床提供了借鉴和参考。

3.3 新方分析

通过软件进行复杂系统的熵聚类分析,挖掘出核心组合和候选的新方组合。分析得到3个潜在的新方组合。新方1:由白僵蚕、黄精、威灵仙、生地、麦冬、白术组成,具有益气养阴、祛风湿通络的功效,适合于气血两虚、风湿阻络的患者,通过补益气血、祛风湿之法达到通经络的功效。糖尿病日久导致气血两虚,气虚则体内水液无法正常运行,导致水湿的产生阻滞经络出现麻凉刺痛,本方针对这一证型的病因病机得出治疗新方。从单味药物来看也是所选方剂中出现频次较高的药物,并且展现出一系列关联性,说明益气与活血的药物组合对于治疗此证效果甚佳。现代药理研究发现,白僵蚕具有降低血糖、抗凝、抗血栓、促进微循环的作用[10]。新方2:由桃仁、川芎、红花、茯苓、山药、泽泻、丹皮组成,具有健脾利水、活血通络的功效,痰浊是糖尿病发病的土壤,瘀血痰浊是导致糖尿病周围神经病变的病理基础[11]。此方适用于形体肥胖、脾虚痰湿壅盛、痰瘀互结、脉络不通的患者,痰瘀祛则百脉得以宣通,经络得以通畅,现代药理学研究显示桃仁、红花对药具有降低血糖、改善末端血液循环[12]、促进微小血管修复等疗效[13]。新方3:由附子、细辛、干姜、忍冬藤、牛膝、炙甘草组成,具有温经散寒的功效,糖尿病日久导致阳气亏虚,阳虚寒凝,静脉阻滞,则经络不荣则痛和不通则痛同时出现,此方适合于素体阳虚、经络失于温养的患者,阳气充足则气血运行通畅。参考现代药理研究,附子、干姜具有延缓细胞凋亡、提高细胞活性、促进受损神经修复等作用[14]。新方从中医不同角度治疗DPN,符合现代临床医学对糖尿病周围神经病变的临床研究结果。

综上所述,借助中医传承辅助平台,对运用通络法治疗糖尿病周围神经病变的用药规律进行系统分析,对治疗该病该证治法有了更深入的了解。随着现代社会的不断进步与发展,在现代数据系统的支持下,本研究希望能结合临床医师的理解分析,对运用通络法从不通则痛与不荣则痛两方面治疗糖尿病周围神经病变的用药更精确、到位,为糖尿病周围神经病变的临床及科学研究提供新的参考依据,通过该平台深入分析挖掘组方用药规律,为临床研发新药提供技术支持。