单采血小板献血者心理健康调查

竺青

山东省血液中心,山东济南 250014

血液在各类疾病治疗以及出血患者抢救中发挥着不可替代的重要作用。 随着我国无偿献血的广泛宣传,不同地区无偿献血者不断增加,为不同地区需要血液紧急救治的患者提供保障。 以前用血多选择“全血”输血,而随着临床用血理念与实践应用的不断总结,成分输血逐渐得到重视,其中以单采血小板最为常见,单采血小板可减少输血不良反应,保证输血效果[1-3]。 无偿献血事业的可持续发展不仅依赖于知识普及、媒体宣传,同样需要不断提升献血者的舒适度,以便降低献血反应的发生率,增强献血者的再次献血意愿。 捐献机采血小板是无偿献血的重要组成部分之一,但由于捐献机采血小板的操作时间相对较长,采血过程中存在较大的循环血容量,故而献血者在献血后极易产生不良反应,且极易滋生紧张、焦虑、抑郁、恐惧等不良心理[4-5]。 结合文献报道[6-7],首次单采血小板献血者存在一定的心理困境,并对其再次献血意愿产生影响。为明确首次单采血小板献血者的心理健康状态,从而为其献血阶段的护理干预提供依据,改善献血者的不良心理状态。 该文结合山东省血液中心2019 年1—12 月200 名首次单采血小板献血者与200 名单采血小板多次献血者资料,对其相关调查结果分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

观察组为山东省血液中心200 名首次单采血小板献血者,对照组为山东省血液中心200 名单采血小板多次献血者。 观察组:男性 105 名、女性 95 名;年龄 18~55岁,平均年龄(33.69±4.50)岁。对照组:男性 102 名、女性98 名;年龄 18~60 岁,平均年龄(33.65±4.53)岁。 所有人员符合《献血者健康检查》要求,有完整的调查与献血后资料记录。 两组献血者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。该研究经医院伦理委员会批准,患者对该研究知情并已签署知情同意确认书。

1.2 方法

使用《症状自评量表SCL90》对两组献血者予以调查[8],由专业的调查员完成分析,调查涉及到躯体化、抑郁、焦虑等3 个方面,每个方面均换算为5 分制,其中1分表示自觉无症状;2 分表示轻微的自觉症状,3 分表示中等程度症状,4 分为自觉有症状,且影响较大,5 分为严重的症状。 调查员现场指导献血者完成问卷调查。 同时通过《献血意愿调查表》了解献血者再次献血意愿,包括经常性献血、偶尔献血与无献血意愿。该次调查问卷发放400 份,回收 400 份,回收率为 100.00%。

1.3 观察指标

①对两组献血者的症状调查结果进行对比分析,调查项目包括躯体化、抑郁、焦虑;②对两组患者的献血反应发生情况进行对比分析,献血反应:面色苍白、头晕恶心、胸闷心悸、血压偏低;③对两组献血者的献血意愿调查结果(经常性献血、偶尔献血、无献血意愿)进行对比分析。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0 统计学软件分析数据,计量资料表现形式为(),采用 t 检验;计数资料表现形式为[n(%)],采用 χ2检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

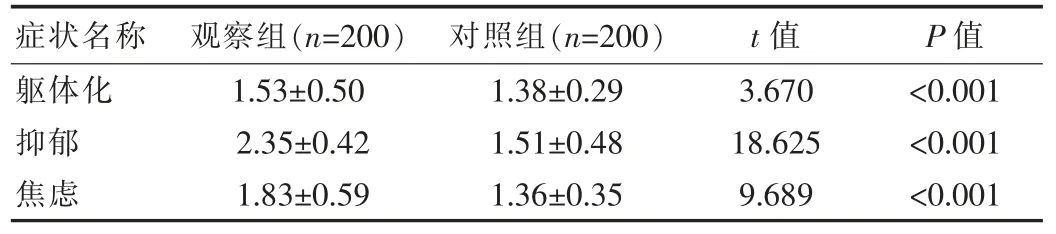

2.1 两组献血者症状调查结果比较

观察组献血者对应躯体化、抑郁、焦虑等评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两组献血者症状自评结果比较[(),分]

表1 两组献血者症状自评结果比较[(),分]

症状名称 观察组(n=200) 对照组(n=200)躯体化抑郁焦虑1.53±0.50 2.35±0.42 1.83±0.59 1.38±0.29 1.51±0.48 1.36±0.35 3.670 18.625 9.689 t 值 P 值<0.001<0.001<0.001

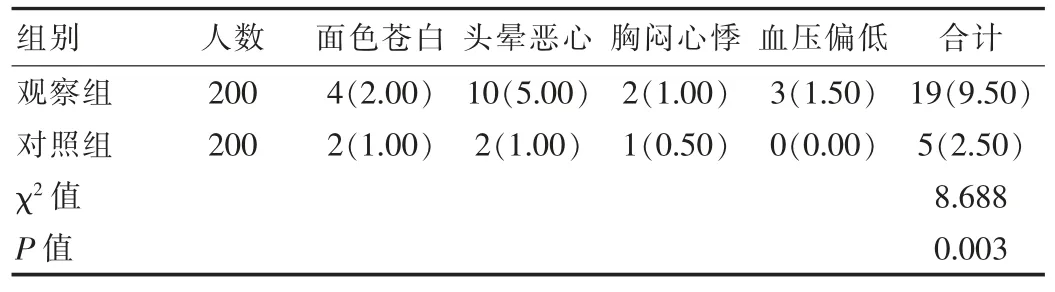

2.2 献血反应发生情况

观察组献血期间献血反应发生率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组献血者献血反应发生情况对比[n(%)]

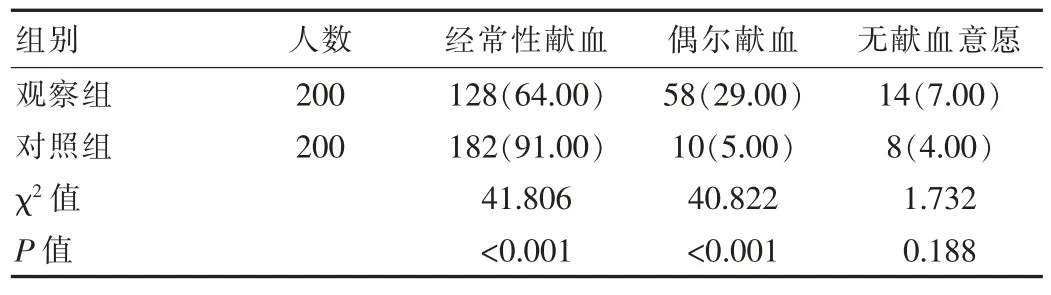

2.3 两组献血者再次献血意愿调查结果比较

观察组献血者中有经常性献血意愿的明显小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 两组献血者再次献血意愿调查结果对比[n(%)]

3 讨论

结合当前临床对成分输血的研究分析,同全血输血相比,成分输血具有更多优势,比如可避免大量的血液资源浪费、提高输血治疗效果、减少输血中对患者的伤害以及不良反应,且易于保存与运输等,这些都使得成分输血率不断提高。 按照要求,三级医院以上成分输血率需达到95%以上[9-10]。

目前我国血液资源主要来源于健康人群的自愿无偿捐献, 捐献血小板是目前最常见的成分献血类型,不同医疗服务机构对血小板有一定的需求率。提高无偿献血者单采血小板献血意愿对保证血小板的临床需求有重要意义。捐献机采血小板具备高纯度、高浓度的特点,且采血后不易产生血小板抗体及白细胞抗原抗体,因此获得临床的广泛应用[11-13]。但是相较于全血采集,血小板采集的影响因素相对较多,例如采集地点、采集时间、献血者的身体条件、采集仪器、采集过程中的相关操作等。因此,为了提升献血者的舒适度,降低献血反应的发生率,增强献血者的再次献血意愿,应对捐献机采血小板献血者应用相应的护理措施进行护理干预。结合现有文献报道[14],心理因素是首次单采血小板献血者出现献血反应的主要原因之一,通过对首次单采血小板献血者实施针对性心理干预,可帮助其改善心理状况,预防与降低献血反应的发生。

根据该次研究结果,通过对首次与多次单采血小板无偿献血者心理状况调查与分析,首次单采血小板献血者,其躯体化、抑郁、焦虑、等评分均高于对照组(P<0.05),提示观察组单次血小板献血期间存在心理健康问题,且心理健康问题较多次单采血小板献血者更严重,分析这与献血者初次献血缺乏对单采血小板认识、担心单采血小板对自身产生危害、献血者过度紧张以及献血后未对献血者进行心理护理等有关。从献血反应发生率方面分析,观察组以9.50%高于对照组2.50%(P<0.05),证实首次单采血小板献血者在献血期间更易出现献血反应,分析这与初次单采献血者心理健康症状明确、心理准备工作不充分等有关,表现为单采血小板前以及采血后出现面色苍白、头晕恶心、胸闷心悸、血压偏低等表现。 首次单采血小板者以64.00%的经常性献血小于多次单采血小板献血者91.00%(P<0.05),说明首次单采血小板献血者会因为心理健康问题、献血反应等影响到后续献血意愿,献血意愿则会影响献血者再次单采血小板的献血行为,进而影响血液资源的获取。

分析该次研究结果,首次单采血小板献血者因为对献血知识了解较少,主观性认为单采血小板会影响自身健康,并表现出过度紧张,思想上有所顾虑,进而表现出心理健康方面的表现,如呼吸加促、手心冒汗、焦虑等躯体化表现;部分单采献血者明知道献血不会影响自身健康,但是仍会有强迫症状,如反复询问医务人员单采血小板会不会影响自己的某些方面等;部分首次单采血小板献血者献血中会感觉不自在,对医务人员的言行举止很敏感;部分单采血小板献血者献血后会出现烦躁不安、坐立不安等抑郁与焦虑表现;部分年龄较小的献血者在献血后甚至会认为献血量过多,担心献血后自己可能会晕倒或者死掉等,有明显的恐惧心理。

杨春花等[15]指出目前单采血小板献血者流失呈逐年升高趋势。 潘国芳[16]认为献血者对献血流程与献血知识缺乏了解,容易出现心理问题,这是引起献血反应的主要原因之一。 陆婧婧等[17]指出对首次单采血小板献血者实施舒适护理,可降低献血不良反应发生率。 关艳[18]指出对首次单采血小板献血者采取心理护理,可预防献血反应,并能提高再次献血概率。

结合该文与上述学者研究分析,鉴于首次血小板单采献血者普遍存在心理健康问题,应积极为首次单采血小板献血者实施健康教育与系统化的心理干预。如可详细告知单采血小板献血者的献血流程、配合要点、注意事项、常见问题等,告知献血者每献一个治疗量的单采血小板需要40~60 min,工作人员会根据献血者身高、性别、血小板计数、体质量等合理选择献血量,保证献血安全[19-20]。同时积极采取激励措施,提高单采血小板献血者的献血意识与行为。 在心理护理过程中,相关护理人员需运用多种方式来提升献血者的护理舒适度,以便提升护理服务效果及护理服务质量,改善献血者的紧张、焦虑、抑郁、恐惧等不良心理,降低献血反应的发生率,保障献血者的献血安全。

综上所述,首次单采血小板献血者普遍存在心理健康问题,且会增加献血反应,并影响到献血者再次单采血小板献血意愿,需要重视对首次单采血小板献血者的心理干预。