渤海海域油气勘探历程与启示

郝婧,张厚和,李春荣,张文昭,李凡异,严寒,徐庆梅

(中海油研究总院有限责任公司,北京 100028)

渤海海域是中国海域最早开始油气勘探的地区,自1965 年正式开展油气勘探以来,油气储量、产量不断跃上新台阶。2010 年以来,渤海油田年产量稳定在3 000×104t油当量以上,成为渤海湾盆地最大的产油区,也是中国近海最大的原油生产基地。本文在全面回顾渤海海域油气勘探历程的基础上,系统总结前期取得的油气地质理论认识和重大勘探突破,以期对未来的油气勘探工作有所裨益。

1 勘探概况

渤海湾盆地是发育在华北克拉通上的新生代断陷盆地,油气资源丰富。渤海湾盆地海域平均水深18 m,面积约8.0×104km2,可供油气勘探面积约5.8×104km2,海域矿区面积约4.3×104km2。

截至2019 年底,渤海海域累计采集二维地震24.86×104km,二维地震测线密度5.80 km/km2,累计采集三维地震6.47×104km2,基本实现海域矿区满覆盖,局部多次覆盖。累计钻探井1 194口,包括自营探井1 024 口、合作探井170 口,累计钻井进尺304.38×104m。就勘探程度而言,渤海海域已进入成熟阶段。

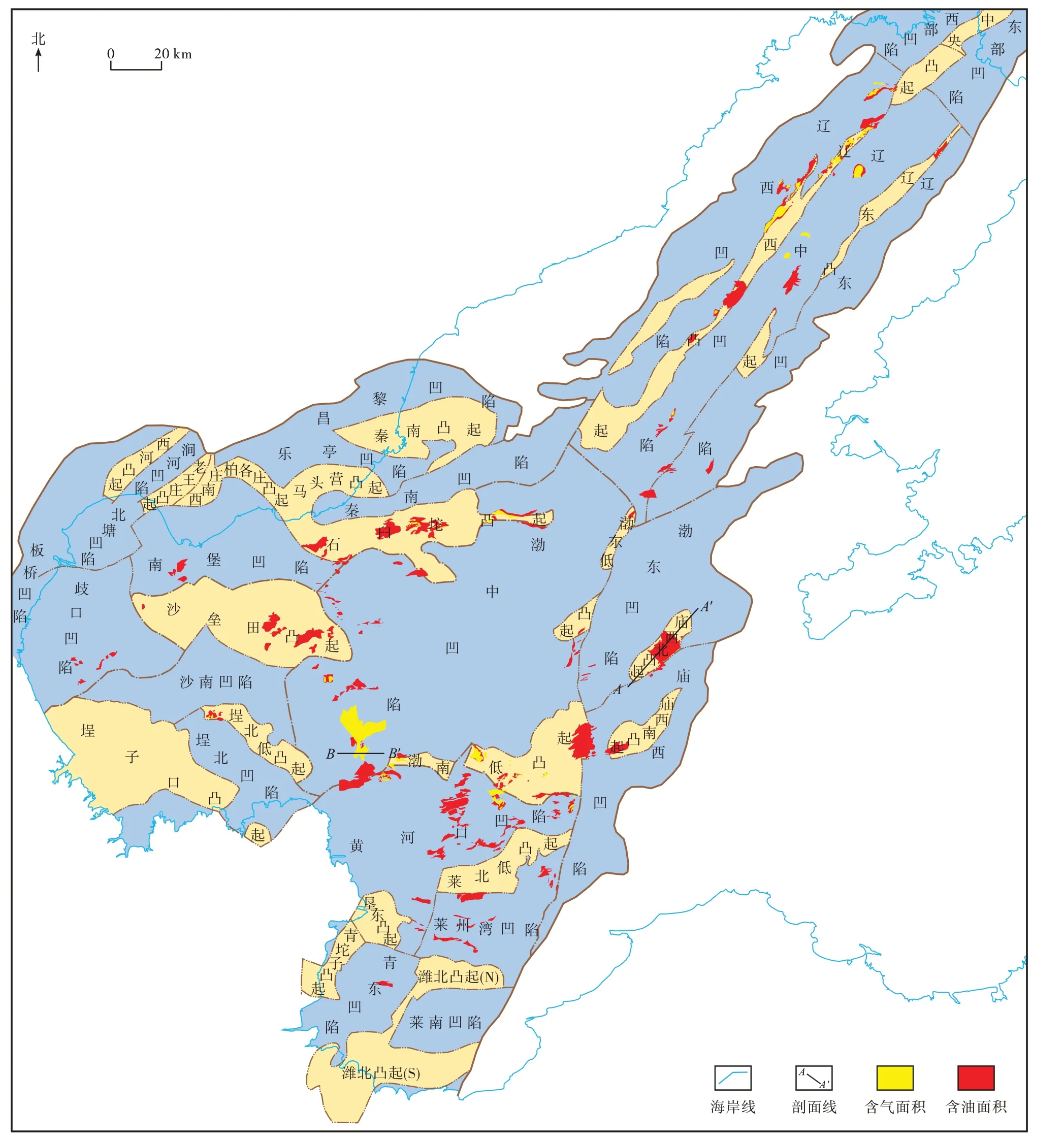

随着勘探工作量的增加,持续不断发现大规模油气藏,截至2019 年底,渤海海域共发现油气田及含油气构造84 个(图1),累计探明石油(含凝析油)储量39.54×108t,天然气(含溶解气)储量4 113.89×108m3。从1971 年发现歧口17-3 油田以来,渤海海域石油储量保持稳步增长,1995 年开始的新近系大发现引领了第一次储量增长高峰,到1999 年达到峰值,当年新增探明储量1.52×108t 油当量,2004 年渤海油田年产量突破1 000×104t油当量。2005年以来,在活动断裂带油气差异富集理论指导下,获得了第二次储量增长高峰,推动了渤海油田产量快速增长,到2010 年突破3 000×104t 油当量。截至2019 年底,渤海海域在生产油气田47 个,累计生产油气4.36×108t油当量。

图1 渤海海域油气田分布Fig.1.Distribution of oil and gas fields in Bohai Sea

2 勘探历程

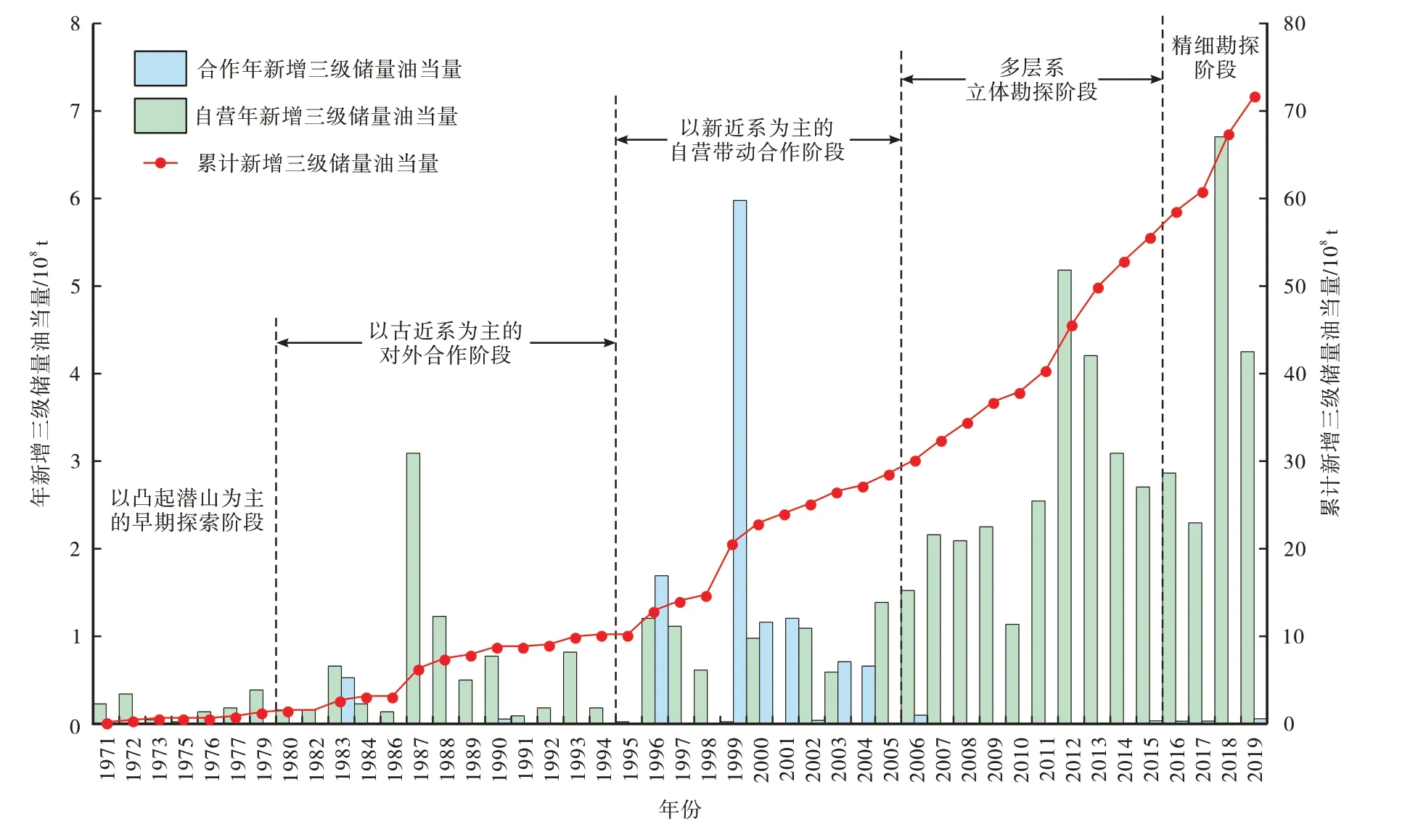

渤海海域的油气勘探历经50 余年,从早期借鉴陆上油区勘探经验为主,到逐渐认识到海域石油地质条件的特殊性,再到提出海域油气勘探的新思路,是一个艰难的探索历程,也是一个实践—认识—再实践的发展过程。综合考虑油气勘探领域突破、储量增长、作业经营模式等因素,大致可将渤海海域的油气勘探历程划分为5 个阶段(图2):以凸起潜山为主的早期探索阶段(1965—1979 年)、以古近系为主的对外合作阶段(1980—1994 年)、以新近系为主的自营带动合作阶段(1995—2005 年)、多层系立体勘探阶段(2006—2015 年)和精细勘探阶段(2016 年至今)。

图2 渤海海域三级储量发现情况与勘探阶段划分Fig.2.Discovery of 3P reserves and division of exploration stages in Bohai Sea

2.1 以凸起潜山为主的早期探索阶段(1965—1979年)

1965 年1 月,石油工业部发出“上山、下海、大战平原”的号召,华北石油勘探指挥部筹建海洋地质调查一大队,在渤海海域开展地球物理勘探工作,从而拉开了中国近海油气勘探的序幕。这一时期,勘探技术落后,资料匮乏,只能依靠有限的二维地震资料开展工作,对渤海海域的地质认识不清,以借鉴陆地勘探经验为主。

1975 年,任丘元古宇碳酸盐岩潜山大油田发现后,渤海油田也掀起了“潜山热”,形成了“占山头,打高点”的主导思想,在“源控论”指导下,以沙垒田凸起浅层和石臼坨凸起潜山油气藏为重点,进行了2 次集中勘探,均告失败[1]。10 多年间,仅在歧口凹陷、埕北低凸起和石臼坨凸起两翼发现了5 个小油田,累计探明石油储量不足3.10×108t。

尽管该阶段油气发现较少,但是通过梳理油气地质条件,基本明确了渤海海域的构造格局、主要生油层系、含油层系和储集岩类型,初步证实了渤海海域具有较好的勘探潜力,为日后开展海上勘探积累了宝贵经验。

2.2 以古近系为主的对外合作阶段(1980—1994年)

进入20 世纪80 年代,渤海海域周边陆上油气勘探相继在古近系获得重大发现,海域勘探结合陆地勘探的经验,积极转变勘探思路,以“复式油气成藏理论”为指导,将勘探的主攻方向转向古近系。这一时期,整个渤海海域的油气勘探以对外合作为主,仅在辽东湾地区(包括辽西凹陷、辽西凸起、辽中凹陷、辽东凸起和辽东凹陷)和歧口凹陷继续开展自营勘探。

1980 年,渤海海域开始对外合作勘探,累计采集二维地震44 147 km、三维地震365 km2,累计钻井58口。大规模的勘探投入未能取得重大油气发现,合作勘探效果不佳。普遍认为渤海海域是高风险油气勘探区,勘探前景不乐观。

在开展对外合作的同时,辽东湾地区的自营勘探蓬勃发展。在全区地震解释和综合评价的基础上,认识到研究区渐新统东营组发育大型三角洲沉积,储盖组合配置良好,辽西凸起上的大型披覆背斜是最有利的聚烃圈闭[2]。根据这一新认识部署探井,相继发现了锦州20-2、绥中36-1 和锦州9-3 大中型油气田,同时证实了辽中凹陷是一个富烃凹陷。其中,1984 年发现的锦州20-2 油气田,储集层包括始新统—渐新统沙河街组碎屑岩、中生界火山岩和太古宇花岗岩,探明天然气储量144.00×108m3,是当时渤海海域最大的天然气田,也是中国海域最早投产的凝析气田;1987年发现的绥中36-1油田,位于辽西潜山带中—北段的披覆背斜,以东营组的三角洲相砂岩为储集层,油层物性好、厚度大,探明石油储量3.02×108t,是渤海海域第一个亿吨级大油田。

通过对外合作,完成了大量地震、钻井工作,二维地震测网覆盖大部分海域,重点地区实现三维覆盖,取得了丰富的地质资料,为日后的油气发现奠定了扎实的资料基础。与此同时,自营勘探在辽西凸起取得了海域油气勘探的第一次重大突破,并相继在歧口凹陷、渤南低凸起及黄河口凹陷获得勘探发现,累计探明石油储量7.10×108t。

2.3 以新近系为主的自营带动合作阶段(1995—2005年)

1995 年开始,通过反复研究,逐渐认识到渤海海域的石油地质条件有别于周边陆上油区:渤海海域是渤海湾盆地古近系—新近系的持续沉降和沉积中心,不仅发育沙河街组烃源岩,还发育东营组烃源岩;新近系发育湖相泥岩盖层,储盖组合配置好;断层发育且晚期活动强烈,有利于浅层油气成藏。开始形成以新近系为主要目的层,以富烃凹陷及周围凸起为勘探对象的海域油气勘探新思路。

在新认识的指导下,通过自营勘探在石臼坨凸起相继发现了秦皇岛32-6、南堡35-2等新近系大油田,揭开了新近系大油气田群发现的序幕。同时在凹陷区走滑断裂带的勘探也取得了重要进展,黄河口凹陷中部南北向羽状断裂带陆续发现了渤中28-2S、渤中26-3、渤中29-4、渤中34-1S、渤中34-1N 等新近系油气田。

自营勘探在新近系的重大突破带动合作方把勘探目的层由古近系和古潜山转移到新近系,相继发现了中国近海最大的油田——蓬莱19-3 油田,以及曹妃甸11-1、曹妃甸12-1、蓬莱9-1等大中型油田。

这一阶段自营勘探的另一重大进展是在辽东湾地区潜山和古近系获得新一轮油气大发现:在辽西凸起发现当时渤海湾盆地最大的太古宇混合花岗岩油气藏——锦州25-1S 油田;在辽中凹陷走滑断裂带上发现金县1-1断块油田。

该阶段开创性地提出了断层-砂体油气运移“中转站”成藏模式、临界盖层控制新近系成藏、凹陷-凸起油气聚集的差异性规律等重要地质认识,发展了海域油气成藏理论,有效指导了海域油气勘探,累计发现7个大油田、17个中型油田,三级储量近24.00×108t油当量(稠油为主),奠定了渤海油田上产3 000×104t的储量基础。

2.4 多层系立体勘探阶段(2006—2015年)

随着勘探程度增大,凸起上的浅层目标越来越少,勘探难度逐渐增大,新近系勘探陷入低谷。总结渤海海域的油气成藏规律及勘探经验,及时转变勘探策略,以寻找规模优质油气田为指导思想,将勘探领域从凸起稳定区转向活动断裂带及凹陷区,加强区域研究和整体解剖,开展多层系立体勘探,在盆地边缘凹陷油气、中深层轻质高产油气、浅层重质油、潜山油气勘探等多个地区和领域实现了新的突破[3]。

通过建立古近系断裂转换带油气藏差异成藏模式,实现了渤中凹陷及其周围区域中深层轻质油气勘探突破,发现了秦皇岛29-2 亿吨级轻质高产油气田群,展现了渤海中部海域油气勘探向中深层转变的良好前景。提出渤海海域具有波状不规则油水界面和特稠油油藏模式,成功评价了旅大5-2N超重质油田,并建立特稠油热采测试技术组合,实现产能新突破的同时,推动了一大批稠油油藏评价开发进程。2012年重新成功评价了蓬莱9-1 油田,首次在渤海海域发现中生界花岗岩潜山大型油田,是渤海海域潜山油气勘探获得新一轮重大突破的典型代表[3]。

该阶段强化了自营勘探力度,坚持以寻找优质沉积体系、优质储集层和多目的层系相结合的立体勘探思路,提出了活动断裂带油气差异富集理论、源-汇时空耦合控砂原理、花岗岩潜山优质储集层发育机理等重要认识,有效地指导了渤海海域的油气勘探,发现了一批中等规模的优质高产油气藏。自营勘探储量发现创历史新高,累计新增探明石油储量近12.00×108t。新发现的油田原油品质高,中—轻质油储量增加,改变了渤海油田以稠油为主的储量结构。2010年,渤海油田成功上产3 000×104t,为建成中国“海上大庆”做出了重要贡献。

2.5 精细勘探阶段(2016年至今)

随着渤海油田勘探程度不断提高,勘探新区持续减少,构造圈闭数量和规模持续下降,岩性地层圈闭和复合圈闭比例不断增加,油气勘探面临日趋复杂的地质条件,势必向中深层潜山、边缘凹陷、岩性-地层油气藏等领域拓展,精细勘探势在必行。

渤海油田从2016 年进入精细勘探阶段以来,以寻找大—中型油气田为目标,深入贯彻“价值勘探”理念,积极优化勘探思路,对储量增长和效益提升起到了决定性作用,主要体现在以下2 个方面[4]:①在勘探成熟区以差异成藏分析指导重点靶区优选和勘探层系调整,重视非主力层系,进而在辽东湾地区新近系发现了以锦州23-2 为代表的大中型油气田,以一体化勘探带动油田周边拓展和油田内部挖潜,大幅提升油田经济效益;②在勘探新区新领域加强边缘凹陷研究,重视边缘凹陷优质烃源岩形成机理与分布预测,加强理论技术创新,保证勘探空间拓展,形成了隐性走滑断层识别、中深层优质储集层形成机理与分布预测、断-砂耦合控藏分析等多项适用于渤海海域复杂地质条件的勘探技术,并取得了良好的应用效果。

3 勘探启示

20 世纪90 年代以前,受认识水平和技术条件等方面限制,渤海海域油气勘探发现较少;1995 年之后,认识到渤海海域有别于陆上油区的独特石油地质特征,提出一系列适用于渤海海域油气勘探的地质认识,引领了渤海海域多轮次勘探突破。这些地质认识为渤海油田油气的持续发现提供了理论指导,同时进一步丰富和发展了油气勘探理论,具有很好的推广借鉴意义。

3.1 浅层油气运聚理论与新近系大型油气田发现

渤海海域新近系具有理想的储盖配置,是主要的储集层系。由于新近系不能生烃且远离油源,运聚条件是油气成藏的核心因素。

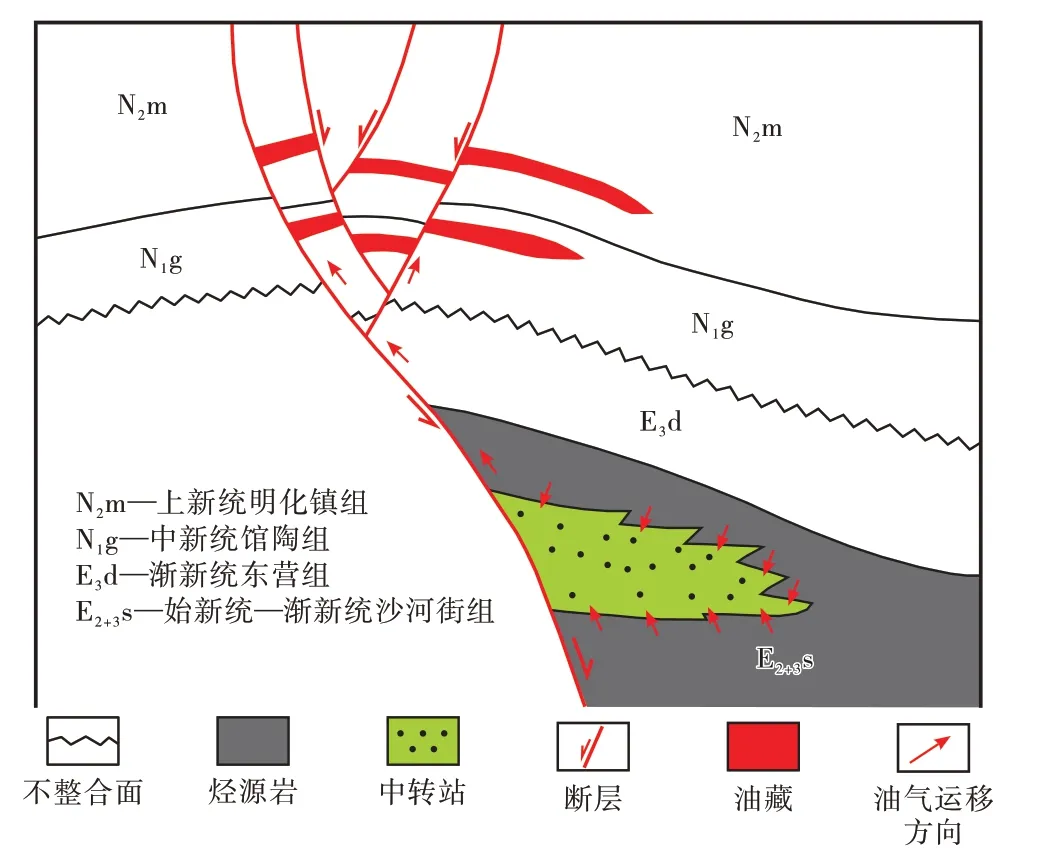

经过多年的勘探实践,在对渤海海域大量成功与失利探井分析的基础上,提出了断层-砂体油气运移“中转站”模式运移油气能力强、小断层及走滑断层运移油气能力弱、地层-断层组合关系控制油气富集部位、临界盖层控制断裂活动带油气田形成、圈闭汇油面积大小决定油气田规模、主力油气田展布可分为凸起与凹陷富集型和小凸起上的披覆背斜利于形成大油气田7 项浅层油气运聚认识,构成了浅层油气运聚理论[5]。该理论体系对提高渤海海域浅层油气勘探效果具有指导价值,并在勘探实践中得到了验证,助推渤海海域新近系勘探取得一系列重大突破。

断层-砂体油气运移“中转站”模式是浅层油气运聚理论中最早(1995 年)提出的,也是最具里程碑意义的观点。其核心内涵是断层作为油气运移的通道,除了与断层自身特点有关外,还与断层相配置的烃源岩内部砂体密切相关[6],大断层只有与烃源岩内的砂体接触,才能成为油气运移的良好通道[7](图3)。渤海海域经过20 多年的勘探实践证明了该理论的科学性,相继发现了渤中25-1S、渤中28-2S、渤中34-1、渤中19-4 等凹陷内新近系大油田。随着中国东部裂陷盆地油气勘探的深入,尤其是岩性-地层油气藏勘探的发展,必将进一步证明其科学性和实用性。

图3 断层-砂体油气运移“中转站”模式(据文献[5])Fig.3.Schematic diagram showing“transfer station”pattern of hydrocarbon migration through fault-sand body(according to Reference[5])

3.2 源-汇时空耦合控砂原理与古近系勘探突破

储集层预测难度大是制约渤海海域古近系中深层油气勘探的主要问题,传统单因素富砂理论储集层预测在渤海海域勘探实践中应用效果不佳,2004 年之前,因对该地区古近系优质储集层分布认识不明确,导致钻探失利比例高达60%。

2004 年以来,在渤海海域大量构造地质学、层序地层学和沉积体系研究的基础上,认识到渤海海域活动断裂带的沉积作用受碎屑物质从源到汇整个过程的影响,提出了陆相断陷盆地源-汇时空耦合控砂原理[8]。具体而言,物源区风化剥蚀产生的碎屑物质经过一系列的输砂通道搬运后,在特定的时间和空间沉积下来,就构成了一个完整的源-汇时空耦合控砂体系[8]。一个完整的陆相断陷盆地源-汇系统包括山地、沟谷、坡折和湖盆4大地貌要素的相互作用。

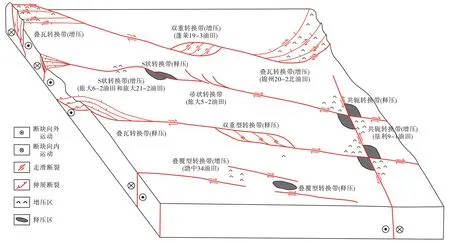

应用源-汇时空耦合控砂原理提出砂体预测新思路,活动断裂带内只要存在源-汇时空耦合控砂体系,就发育砂岩富集区。在大量区域研究基础上,系统总结并建立了渤海海域陆相断陷盆地8 种富砂型源-汇体系[8-9](图4),有效指导了渤海油田中深层勘探实践,古近系储集层预测成功率由40%提高至85%,发现了秦皇岛35-2(盆缘断裂墙角式源-汇体系)、锦州25-1(盆缘断裂同向消减式源-汇体系)、秦皇岛29-2E(盆缘断裂走向斜坡式源-汇体系)、垦利10-1(盆缘断裂沟谷式源-汇体系)、旅大6-2(盆缘走滑断裂源-汇体系)等大中型优质油气田,支撑了渤海油田的持续高效勘探。

图4 渤海海域8种富砂型源-汇体系发育模式(据文献[8])Fig.4.Eight models for sand-rich source-sink system in Bohai Sea(according to Reference[8])

源-汇时空耦合控砂原理进一步丰富和完善了陆相断陷盆地沉积储集层预测理论和技术体系,提高了渤海油田中深层油气勘探的成功率,在中国近海乃至整个中国东部陆相断陷盆地都具有很好的推广应用价值。

3.3 叠合走滑断裂带油气成藏机理与郯庐断裂带油气大发现

郯庐断裂带是渤海海域重要的油气富集带,该断裂带发现的石油储量占渤海海域总石油储量的60%以上[10]。渤海油田围绕郯庐断裂带进行的多轮次勘探表明,不同构造油气贫化与富集差异特征明显,油气成藏主控因素尚不明确。基于对渤海海域叠合走滑断裂带的系统分析,开展深入研究,形成以下3 项重要认识,有效指导了渤海海域走滑断裂带油气勘探。

芥菜:芥菜叶黄素和维生素K含量极高,另外也富含维生素A、维生素B族、维生素C和维生素D、胡萝卜素和膳食纤维。

(1)提出大型叠合走滑断裂带油气藏形成机理及其控藏机制,指明郯庐断裂带大—中型油田勘探方向。通过开展多应力叠合效应下走滑断裂构造类型与演化特征研究,提出稳定克拉通裂陷背景下双动力控制的大型叠合走滑断裂体系概念,建立多期、多向、多应力叠合走滑断裂发育模式,根据断裂的优势展布特征及走滑作用强弱,将渤海海域划分为5 大叠合走滑区,突破了渤海海域“西部伸展、东部走滑”的传统认识。在多年勘探实践基础上,对走滑转换带的类型、分级、动力学机制进行分析,提出复杂叠合走滑断裂带“增压转换控圈闭、断-砂耦合控运移、压扭断裂控保存”的控藏机制[11]。根据走滑断裂转换带内的应力状态可将其分为增压型转换带和释压型转换带,其中增压型转换带对大—中型油气田的形成具有控制作用。具体而言,增压型转换带的局部应力状态表现为挤压收敛,易形成背斜类大型圈闭;主走滑断裂附近发育一系列调节断裂控制转换带内油气运移,断层-砂体耦合程度控制油气充注强度;主走滑断裂具有挤压性或压扭性特点,能够起到侧向封堵作用,转换带压扭强度控制了油气富集程度[12]。应用该控藏机理成功指导,并发现了复杂走滑断裂带增压型转换带发育的的旅大21-2、旅大6-2、垦利9-1 等大中型油田,证实增压型转换带是郯庐断裂带大中型油气田形成的主要场所[11](图5),复杂走滑断裂带勘探成功率由22%提高到54%。

图5 渤海海域走滑转换带与主要大中型油气田分布(据文献[11])Fig.5.Strike-slip transition zones and main large-middle oil and gas fields in Bohai Sea(according to Reference[11])

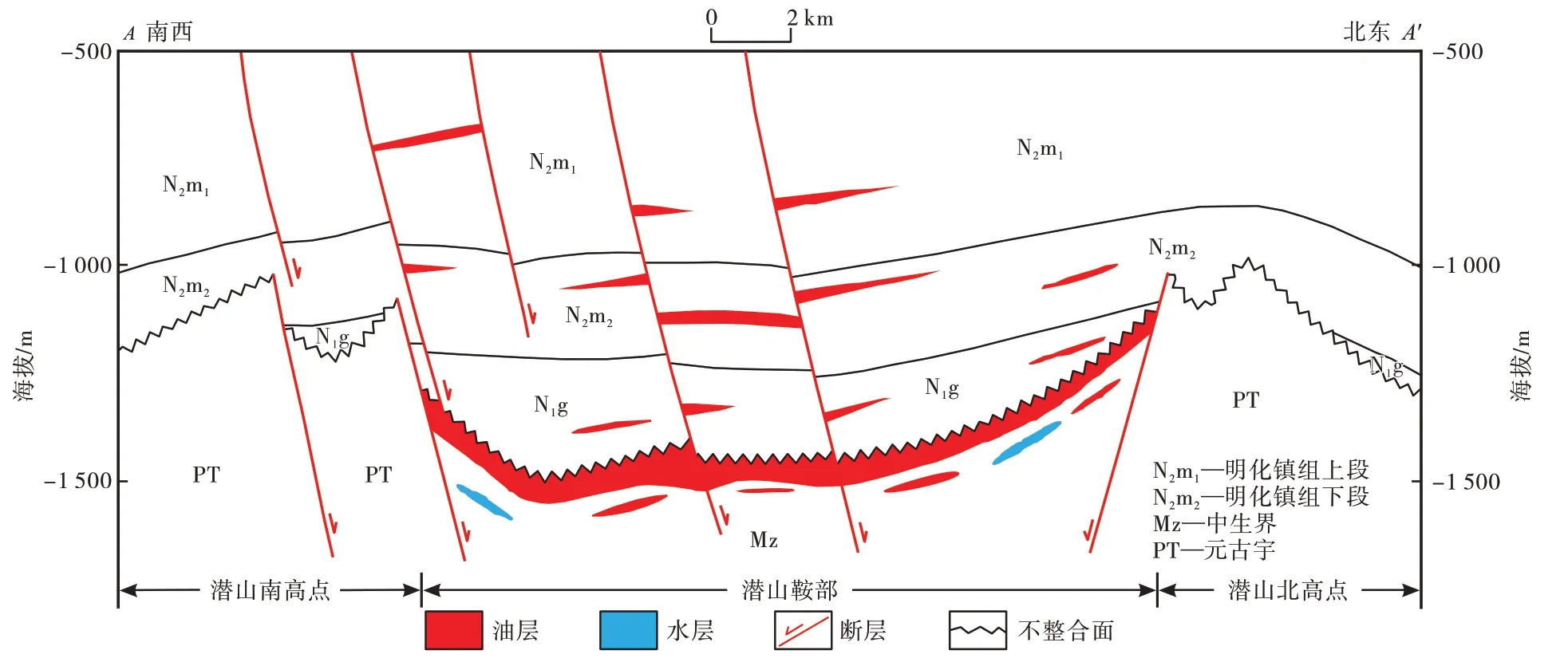

(2)建立叠合走滑断裂带中生界花岗岩“早期左旋成山—中期右旋成储—晚期快速成藏”的潜山成藏机制,发现中国最大中生界花岗岩潜山油田。中国东部走滑断裂带广泛分布中生界花岗岩,但是其“成山—成储—成藏”机制不明确,长期以来油气勘探无重大突破。通过开展复杂走滑断裂带中生界花岗岩成藏机制研究,创建了中生代左旋走滑断裂控制下的岩浆同构造侵位成岩模式,发现了渤海海域单体规模最大的花岗岩侵入体蓬莱9-1,面积达110 km2。提出新生代右旋走滑断裂改造下的潜山“岩性-断裂-古地貌”复合控储机制,建立花岗岩储集层垂向分带模式,发现了潜山鞍部大规模花岗岩储集层。建立了叠合走滑断裂带潜山晚期快速成藏机制,明确了受储集层分带控制的似层状油藏模式[12-13](图6)。上述认识成功指导了蓬莱9-1 油田的高效勘探评价,探明石油储量超过2.00×108t,成为中国最大的中生界花岗岩潜山油田,打破了外国石油公司历经15 年研究认为没有商业价值的论断;同时也丰富了潜山石油地质理论,对类似地区的花岗岩潜山勘探具有重要指导意义。

图6 蓬莱9-1中生界花岗岩潜山油田油藏模式(剖面位置见图1,据文献[12])Fig.6.Reservoir model of Penglai 9-1 Mesozoic granite buried hill oilfield(profile location is shown in Fig.1 and according to Reference[12])

(3)传统认为,渤海海域盆缘残留凹陷面积小,其烃源岩埋藏浅且剥蚀强,难以大规模生烃,勘探潜力有限。叠合走滑断裂带控制的盆缘凹陷分布面积在渤海海域占比38%,资源量仅占2%[14],极大限制了渤海海域油气勘探的拓展。在深化湖盆生烃机制与潜力研究的基础上,开展复杂走滑断裂带对盆缘残留凹陷控型—控烃双重作用研究,提出“湖盆咸化—地壳减薄—走滑改造”3 个因素联合控制的浅盆成烃新认识,重新评估结果显示盆缘凹陷资源量大幅增长约5.7倍[14]。经过勘探实践,在秦南凹陷、庙西凹陷、莱州湾凹陷、辽西凹陷等边缘凹陷都获得了包括秦皇岛29-2、蓬莱15-2等油田在内的亿吨级发现,展现了盆缘凹陷巨大的勘探潜力,有效拓展了渤海海域勘探新领域。

3.4 “两高一优”深层天然气富集机理与渤中19-6潜山重大突破

渤海湾盆地一直以来被认为是典型的油型盆地,目前已发现的气田均为中小型气田,能否形成大型气田存在较大疑问。从天然气成藏动力、盖层和储集层发育条件等方面展开研究认为,渤中凹陷深层具备形成大型气田的基础条件[15],提出渤中凹陷“两高一优”深层天然气富集机理:烃源岩晚期快速成熟高强度生气是基础,区域性巨厚超压泥岩盖层高效保存是保障,大规模优质储集体发育是关键。

渤中凹陷是渤海海域现今埋深最大、地温最高的区域,基于烃源岩地球化学特征研究和热模拟实验,提出了渤中凹陷湖相烃源岩高熟生气机理。渤中凹陷深层天然气以干酪根裂解气为主,湖相Ⅰ—Ⅱ型干酪根生气潜力可达烃源岩生烃潜力的38%,天然气资源量提高显著,具备形成大型气田的资源基础[16]。

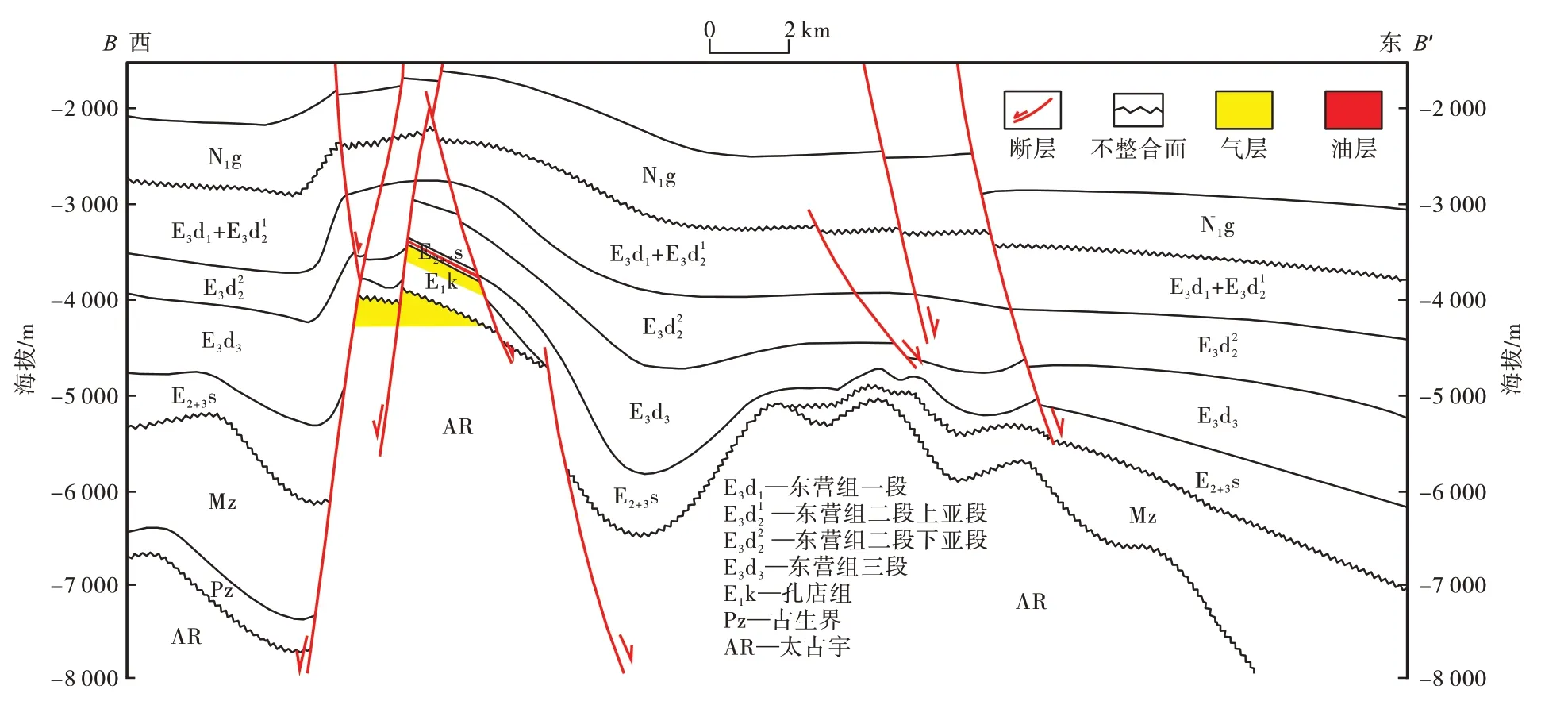

天然气分子小、重量轻、极易运移和逸散的特点决定其对盖层的要求更为严苛。渤海海域天然气成藏“被子”模式认为,渤中凹陷东营组和沙河街组广泛分布的大套湖相超压泥岩盖层像“被子”一样盖在富生烃凹陷之上,控制天然气在其下运聚成藏[14](图7)。

图7 渤中19-6凝析气田高效保存体系(剖面位置见图1)Fig.7.Efficient hydrocarbon preservation system of Bozhong 19-6 condensate gas field(profile location is shown in Fig.1)

优质储集体是大型气田形成的关键。渤中凹陷东营组超压盖层埋深较大,一般超过3 000 m,其下伏储集体包括沙河街组陆相碎屑岩、基岩潜山等[17-19]。潜山储集性能受埋深影响较小,在岩石类型、应力改造和流体溶蚀的控制下,潜山风化壳及内幕裂缝大量发育[20],形成大型优质储集体,为深层天然气富集成藏提供了储集条件。

新认识推动渤海海域天然气勘探转向深层,发现了渤中19-6 大型花岗岩潜山凝析气田,探明储量3.00×108t 油当量,其中天然气超过1.00×1012m3。渤中19-6 大型凝析气田的发现,证实渤中凹陷深层天然气资源丰富,奠定了渤海海域天然气战略接替地位,同时也为环渤中凹陷深层天然气勘探提供了理论指导,对传统油型盆地寻找大型气田具有借鉴意义。

4 结论

(1)渤海海域油气勘探主要经历了5 个阶段:以凸起潜山为主的早期探索阶段(1965—1979 年)、以古近系为主的对外合作阶段(1980—1994 年)、以新近系为主的自营带动合作阶段(1995—2005 年)、多层系立体勘探阶段(2006—2015 年)和精细勘探阶段(2016年至今)。

(2)渤海海域深层天然气资源潜力巨大,渤中19-6 大型凝析气田的发现是渤海海域深层天然气勘探的重大突破,开辟了渤海海域天然气勘探新局面。

(3)50 多年来,渤海油田的勘探实践证实,地质认识的创新是油气高效持续发现的保障。浅层油气运聚理论、源-汇时空耦合控砂原理、叠合走滑断裂带油气成藏机理、“两高一优”深层天然气富集机理等认识,为渤海油田多轮次勘探突破提供了理论指导,同时进一步丰富和发展了油气勘探理论,具有很好的推广借鉴意义。