酒泉盆地油气勘探历程与启示

向鑫,魏浩元,韦德强,高翔,赵伟,雷福平,谢菁钰,任雪瑶

(中国石油玉门油田分公司勘探开发研究院,甘肃酒泉 735019)

酒泉盆地油气勘探开发历史悠久,是中国较早运用新勘探技术和石油地质理论进行油气勘探开发的盆地之一,1939年发现的老君庙油田,也是中国勘探开发较早的油田之一。自老君庙油田发现至今,盆地勘探开发已历经81 年,从盆地西部到盆地东部,从老君庙油田的勘探开发到酒东油田的发现,在曲折的勘探实践过程中,经过数代人的艰苦努力,取得了丰硕的成果,曾创造了年产百万吨原油的辉煌纪录,也积累了丰富的资料和宝贵的经验。

1 勘探概况

酒泉盆地位于河西走廊西端,东起榆木山,西至红柳峡,南抵祁连山北麓,北达北山,整体呈近东西向不规则四边形,盆地总面积2.2×104km2,以嘉峪关隆起为界,分为酒西坳陷和酒东坳陷。酒泉盆地在中生代为拉张断陷盆地,在新生代为陆内挤压坳陷和前陆盆地,中—新生代盆地叠合演化控制了油气聚集与分布[1]。酒泉盆地石油地质系统调查始于20 世纪20 年代[2],先后发现、探明并开发了老君庙、石油沟、鸭儿峡、白杨河、单北、青西和酒东共7个油田(图1),截至2019年底,盆地内共完成二维地震18 124.56 km,三维地震2 600.05 km2,探井705口,进尺165.524×104m,探明含油面积102.76 km2,探明石油储量1.93×108t。

图1 酒泉盆地勘探成果Fig.1.Exploration results in Jiuquan basin

2 勘探历程

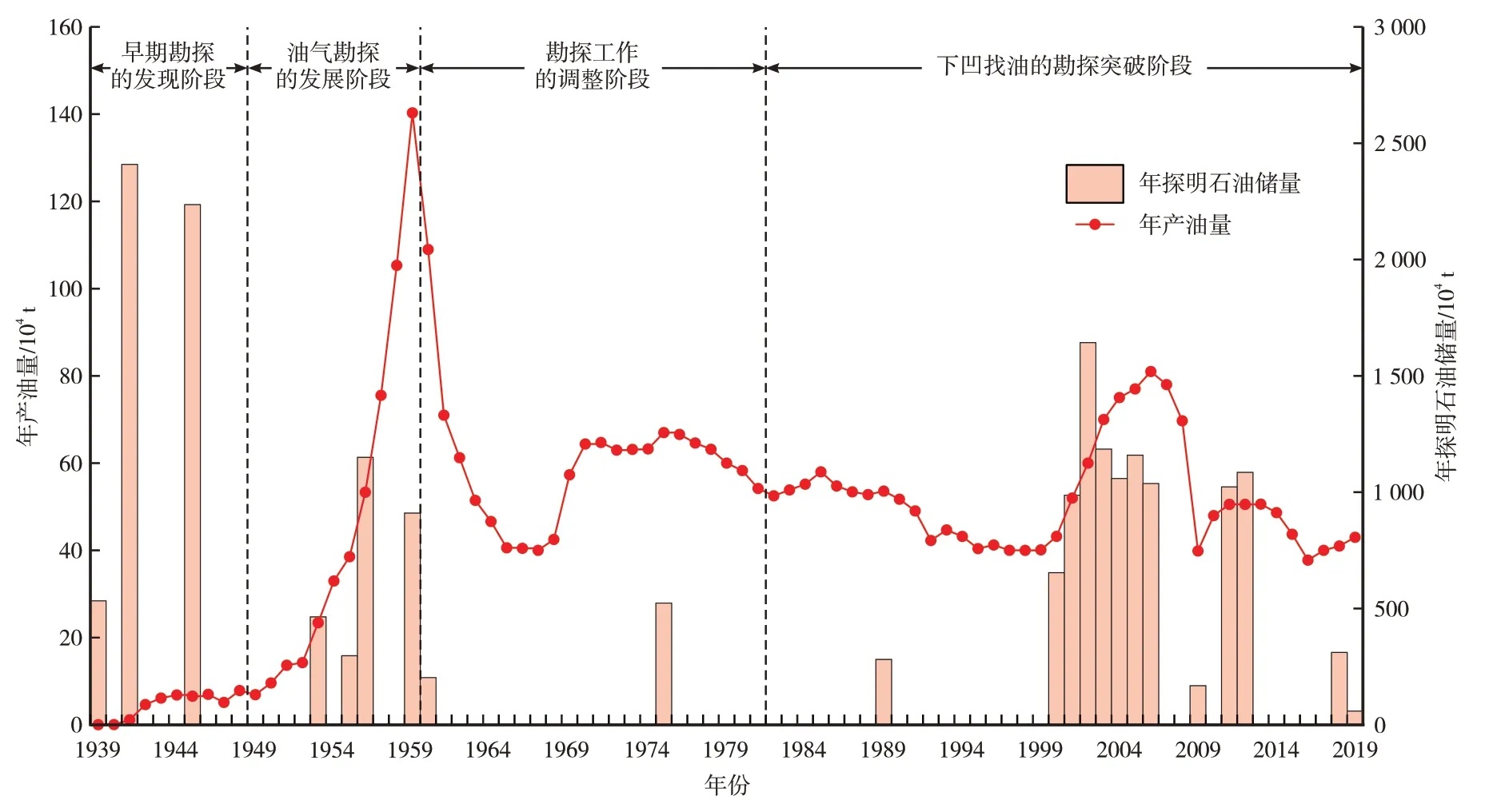

根据酒泉盆地油气勘探工作的调整情况、原油产量、储量等的变化,将盆地油气勘探历程划分为4 个阶段:早期勘探的发现阶段、油气勘探的发展阶段、勘探工作的调整阶段和下凹找油的勘探突破阶段(图2)。

图2 酒泉盆地年探明石油储量及年产油量Fig.2.Annual proved reserves and annual oil production in Jiuquan basin(1939-2019)

2.1 早期勘探的发现阶段(1949年前)

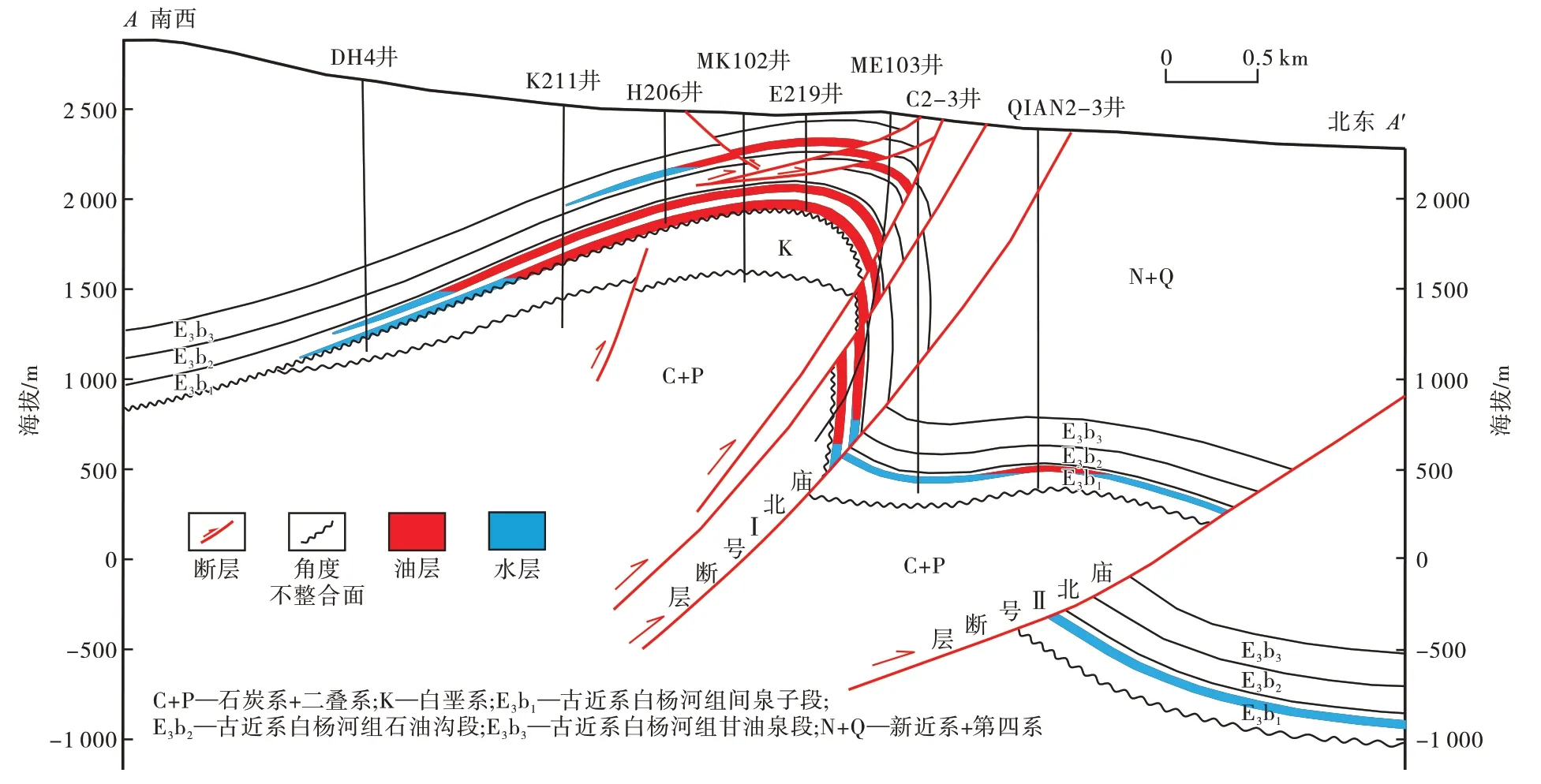

酒泉盆地早期的油气勘探,主要是在背斜学说指导下,围绕甘油泉液体油苗,以地面地质调查与重、磁、电等地球物理勘探技术为手段,寻找有利的背斜构造。1921 年起,地质学家谢家荣、翁文灏、张人鉴、孙建初和地球物理学家翁文波等,先后在石油河一带完成了地质调查工作,并对老君庙、石油沟、大红圈、文殊山等构造进行了普查及详查。1939 年孙建初等编写了《甘肃玉门油田地质报告》[3],指出老君庙构造为一完整的穹窿背斜,是一个极有价值的含油构造(图3),并提出了详细的钻探计划。

图3 老君庙油田油藏剖面(剖面位置见图1)Fig.3 Oil reservoir profile in Laojunmiao oilfield(profile location is shown in Fig.1)

1939 年在老君庙背斜顶部钻探老1 井,在古近系白杨河组甘油泉段红色砂岩中见大量原油,发现老君庙油田。1939—1949 年,对老君庙油田进行勘探开发,共钻井49 口,探明可采储量1 700.00×104t,共产原油52.40×104t,占全国同期产量的90%以上,是20世纪上半叶中国规模最大的油田[4-5]。

2.2 油气勘探的发展阶段(1950—1960年)

这一阶段早期,延续了背斜找油的思路,集中勘探力量寻找古近系背斜,但是由于当时地震资料品质差,构造不落实,对油气运聚规律认识不清,在大红圈、文殊山和青草湾3 个背斜构造的钻探均告落空,仅靠背斜找油已经难以满足油气勘探的需求。因此,一方面,开始尝试利用反射法和对比折射法配合开展地震勘探,同时采用深炮井、大药量爆炸和组合检波法、组合爆炸法等手段,最终获得了较好的地震资料;另一方面,在采集各类地质、物探资料的基础上,对酒泉盆地的演化史、地层划分对比、构造分区及局部构造、石油地质条件等开展了综合研究,提出了二级含油气带的概念,认为构造的形成要与成油期、运移聚集期配套适宜,才有可能成为油气运移聚集的有利场所[6]。青草湾、大红圈构造钻探失利的原因主要是构造形成期晚,形成于油气大规模运移之后,而老君庙—石油沟一带的继承性隆起,在油气大规模运移前已经形成,为油气成藏的有利构造带。

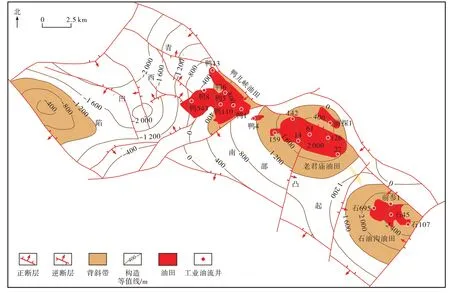

根据早期勘探积累的认识,开始针对老君庙背斜带周边的继承性隆起展开勘探(图4)。1953—1960年,先后在老君庙背斜周边发现了石油沟油田、白杨河油田、鸭儿峡油田和单北油田。同时,针对鸭儿峡构造深部进行了勘探,鸭110 井钻至基岩时喷油,发现了鸭儿峡志留系潜山油藏,成为中国最早发现并投入开发的潜山油藏。1958—1960年,酒泉盆地连续3年年产油量达到百万吨,创造了中国油田年产原油百万吨的辉煌纪录[7]。

图4 青西—老君庙构造带古近系顶面构造Fig.4.The Paleogene top in Qingxi-Laojunmiao tectonic belt

2.3 勘探工作的调整阶段(1961—1982年)

20 世纪60 年代初,中国油气勘探重点东移,玉门石油管理局的勘探队伍相继调赴大庆、四川、山东等地,先后支援大庆、胜利、江汉、长庆、辽河、吉林、华北、南阳等油田,仅留一小部分在酒泉盆地继续工作,进行扩边及少量的区域勘探。

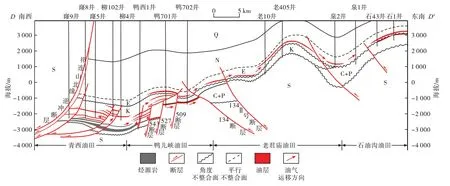

1971 年重新组织勘探队伍,并相继开展了烃源岩和储集层的岩相古地理、有机地球化学等研究,认识到青西凹陷是早白垩世有利的生油凹陷,经过原油孢粉分析,证实了老君庙背斜带的原油来自青西凹陷。基于此认识,开始向靠近青西凹陷的鸭儿峡以西地区展开勘探。1975 年在青西凹陷东北部陡岸带钻探的鸭503 井,在白垩系发生井喷,日产原油7.1 t,发现了白垩系油藏,并认识到鸭儿峡油田是一个由多种类型油气藏组合形成的复式油田(图5)。但限于当时获取不到青西凹陷内中生界地震资料,尤其是钻探深井的条件不具备,对凹陷的认识十分粗浅,因此未能继续在青西凹陷开展工作。

图5 鸭儿峡油田油藏剖面(剖面位置见图1)Fig.5.Oil reservoir profile in Yaerxia oilfield(profile location is shown in Fig.1)

2.4 下凹找油的勘探突破阶段(1983年至今)

“六五”期间,石油工业部提出“稳定东部,发展西部”的勘探战略,酒泉盆地进入了新的发展时期。这一阶段的油气勘探工作可细分为下凹找油发现、山前冲断带勘探突破和构造-岩性油藏勘探发展3 个阶段。

(1)下凹找油发现阶段(1983—1997 年)1983年,开始针对青西凹陷展开勘探。在青西凹陷内钻探了西参1 井,在下白垩统试油获低产油流,随后在凹陷中部柳沟庄地区部署柳1 井,经酸化改造后获工业油流,发现了裂缝性泥质白云岩油藏。但由于当时对油藏控油因素认识不清,尤其是对湖相泥质白云岩孔洞-裂缝性储集层缺乏有效的识别手段,导致勘探进程缓慢。1983—1989 年,在青西凹陷钻井7 口,只有3 口获工业油流,未能形成效益产能,因此于1989 年停止了对青西凹陷的油气勘探。

1985 年,在酒东坳陷营尔凹陷内部署营参1 井,发现了下白垩统巨厚烃源岩,在中沟组发现稠油,在下沟组发现软沥青,展现了营尔凹陷良好的油气勘探前景。随后在凹陷北部地区钻探的5 口探井,因烃源岩成熟度低和成藏条件差而失利。分析认为,营尔凹陷较好的烃源岩分布于凹陷的中东部,由于早白垩世形成的正断层后期活动弱,断层封闭性强,造成了油气运移聚集的近源性,油藏具有源内聚集成藏的特点[8],应立足于有效烃源岩发育区进行勘探。基于此认识,将勘探重点由凹陷周边向凹陷内部转移。1993 年,在凹陷中南部的长沙岭构造带完钻的科学探索井酒参1 井,在下白垩统赤金堡组内发现了较好的成藏组合并获得油流。此后,因吐哈盆地会战,酒泉盆地勘探工作陷入停顿。

(2)山前冲断带勘探突破阶段(1998—2003年)吐哈盆地会战结束后,于1997 年重组队伍,恢复对酒泉盆地的油气勘探。通过分析盆地勘探程度和历程后,总结出盆地油气勘探的3 个显著特点:①先隆后凹的勘探历程,使得盆地凹陷区勘探程度远低于隆起区;②前陆盆地逆冲推覆构造带是油气最主要的富集区;③祁连山前逆冲推覆构造带地表及地下地质条件十分复杂,前期应用的勘探技术和方法不再适用,需要在勘探实践中不断探索和创新[9]。在明确了盆地油气勘探的特点后,确立了围绕富油凹陷找油的基本思路,把主力生烃凹陷青西凹陷作为主攻对象,把盆地南缘逆掩推覆带作为油气勘探的主要区域和目标,同时强化新理论、新技术、新方法的应用。在系统总结前期勘探效果差的原因后,针对性地提出应用山地地震、近平衡钻井、成像测井、深井酸化压裂等配套技术,进行勘探工作。

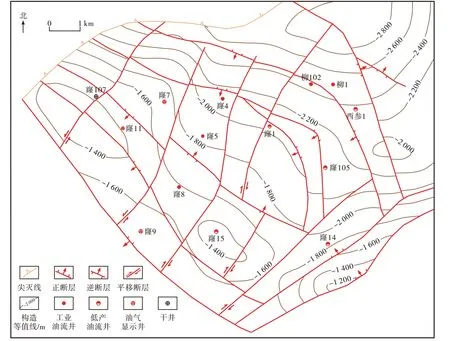

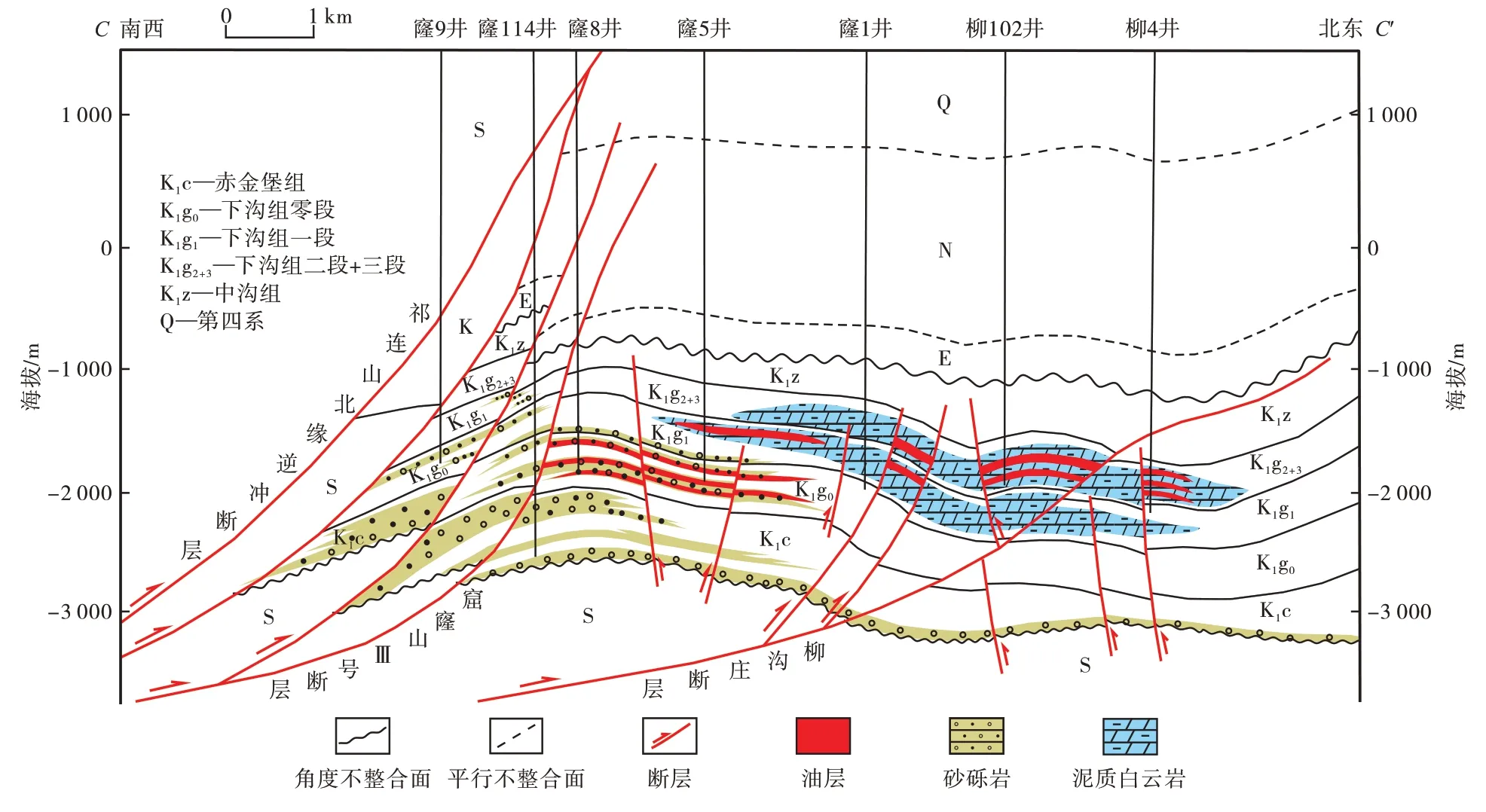

经过综合研究评价和工程准备,1998 年在青西凹陷柳沟庄地区部署柳102 井,完井后试油,获50.0 m3/d工业油流,后采用深度酸化技术,获129.0 m3/d的高产油流。柳102 井获高产后,经地震地质综合研究,认为窟窿山背斜完整,圈闭面积大(图6),具有较大的勘探潜力,提出重新对窟窿山构造带开展勘探。1998 年,青西凹陷泥质白云岩油藏的勘探获得突破,窟窿山构造带窿101井获104.0 m3/d的高产油流。

图6 青西油田下白垩统下沟组零段顶面构造Fig.6 The K1g0 top of the Lower Cretaceous Xiagou formation in Qingxi oilfield

由于裂缝性泥质白云岩储集层非均质性强,基质孔隙度低,造成产量递减较快[10]。针对裂缝性泥质白云岩储集层的缺陷,提出在青西凹陷南缘碎屑岩储集层内找油的新思路。1999年,在窟窿山构造带西部部署窿4 井,在该井砂砾岩储集层中试油,经酸化改造后获253.0 m3/d的高产油流,发现窟窿山砂砾岩油藏。在窟窿山砂砾岩油藏勘探获得重大发现后,认为构造是控制窟窿山油藏的主要因素,油气在构造高部位富集[11]。经过对老井窿2井复查,认为若采用窿4井配套的勘探技术,窿2 井肯定能获得高产,因此,在距离窿2 井253 m 处部署了窿5 井。窿5 井在井深4 029 m 处钻遇与窿2 井相同油气层,由于采用近平衡钻井和油气层保护技术,窿5 井试油获500.0 m3/d 以上的高产油气流,取得青西凹陷砂砾岩油藏勘探的突破。

2001 年,以前陆盆地冲断带油气勘探理论为指导[12],建立了窟窿山山前冲断带构造模型,落实了窟窿山构造带的整体形态,并开展了油气富集规律研究,取得3 点认识:①窟窿山构带造南翼整体被逆掩在祁连山古生界基岩之下,保存相对完整,掩伏面积大;②窟窿山构造带主要定型于喜马拉雅运动期[13],与白垩系油气生成和运聚时空配置关系好;③受逆冲褶皱和剪切作用形成的裂缝,可有效改善储集层的储集和渗流能力,祁连山北缘逆掩推覆带为有利勘探区。基于这些认识,向逆掩推覆构造带主体部位展开勘探,钻探的窿8 井经酸化后,获原油201.0 m3/d 和天然气32 000.0 m3/d 的高产油气流,祁连山北缘逆掩推覆带油气勘探取得重大突破。青西凹陷山前冲断带的成功突破,发现并探明了地质储量近七千万吨的青西油田(图7),结束了酒泉盆地多年无新增探明储量的历史。

图7 青西油田油藏剖面(剖面位置见图1)Fig.7.Oil reservoir profile in Qingxi oilfield(profile location is shown in Fig.1)

(3)构造-岩性油藏勘探发展阶段(2004 年至今)

2004 年起,在青西凹陷制定了整体评价窟窿山、柳沟庄、鸭儿峡构造带的勘探部署思路;在营尔凹陷则针对近油源、砂体发育的有利构造展开勘探。

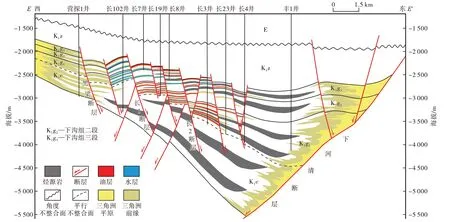

2005—2009 年,在分析营尔凹陷成藏条件后,认为下白垩统下沟组三段烃源岩的质量最好,分布范围广,而且该段辫状河三角洲砂体发育,埋藏相对较浅,储集层物性好。基于“近源成藏、构造高部位有利储集相带内油气相对富集”的认识,在长沙岭构造带高部位且预测砂岩较发育的长2区块,部署了长7、长8、长9 等探井,获得了油气勘探突破。长2 区块勘探突破后,按照断块油藏的勘探思路,向东探索低部位长3 区块,向西重新认识高断块长1 区块,相继获得成功,营尔凹陷油气勘探取得实质性突破,建成了酒东油田。

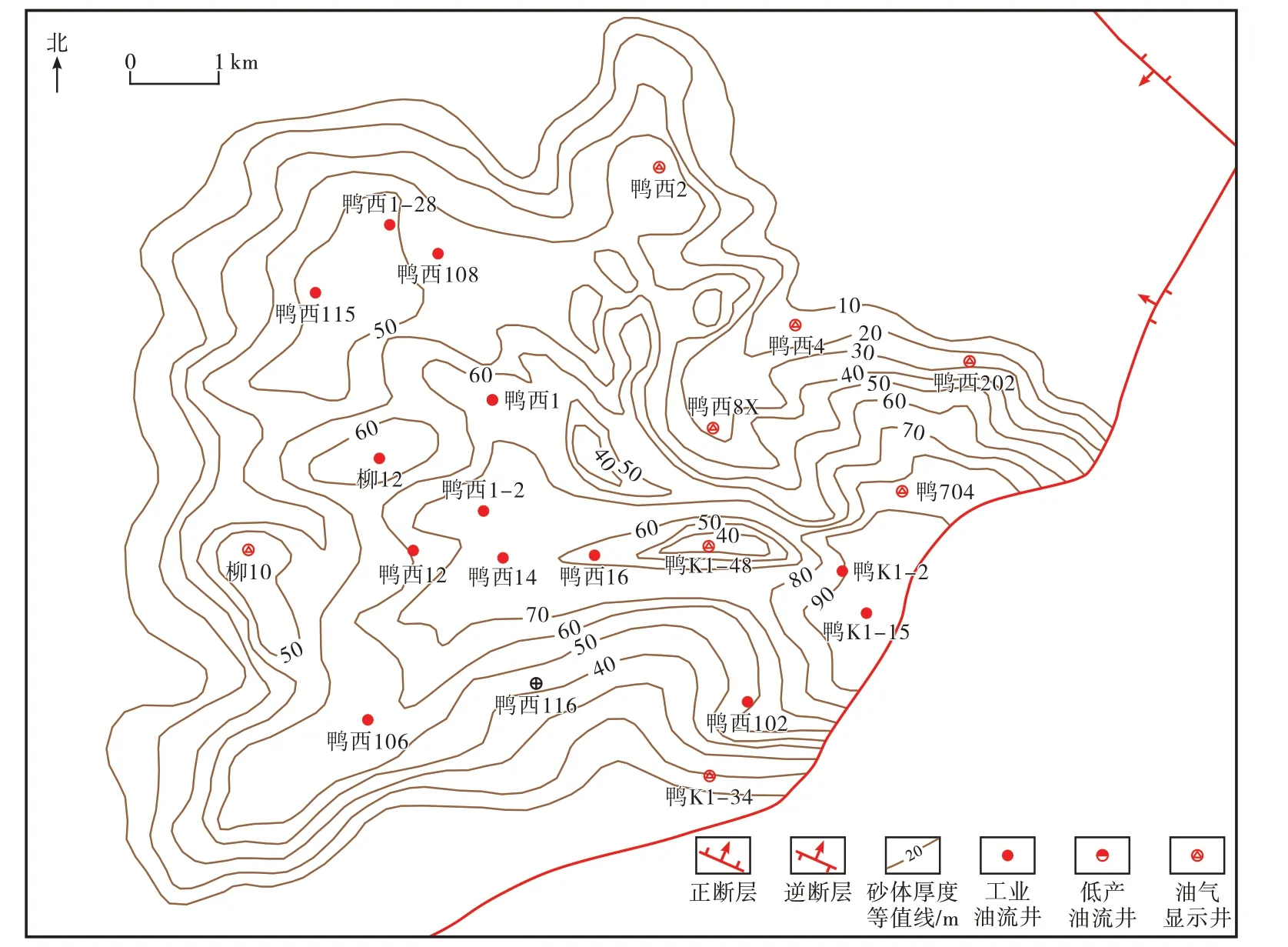

2005 年,在青西凹陷鸭儿峡鼻状构造带部署鸭西1 井,发现了鸭儿峡下白垩统下沟组一段油藏。随后,按照构造高部位找油的思路,部署的鸭西111 井和鸭西112 井虽钻遇下沟组一段油藏,但试采效果较差。通过对已钻井资料分析,明确下沟组一段油藏为构造-岩性油藏,其储集层埋藏深,非均质性强[14-15],发育次生溶蚀孔隙及微裂缝的水下分流河道砂体,是油气富集的“甜点”。因此,勘探思路从构造高点找油向“甜点”砂体找油转变,相继部署的鸭西12 井和鸭西106 井获高产,实现下沟组一段油藏的效益勘探。1984 年鸭儿峡白垩系油藏探明面积仅3.27 km2,探明地质储量523.40×104t,至2018年底,鸭儿峡白垩系油藏探明面积已达14.99 km2,探明地质储量达到2 591.30×104t。

2011 年以来,始终坚持地质与工程一体化、勘探与开发一体化,立足酒泉盆地富油气凹陷及区带,突出精细研究,开展精细勘探和扩展勘探,古近系老油田不断有扩边新发现,白垩系油气勘探也不断取得新的突破,2014 年鸭儿峡地区钻探的鸭西10 井在下白垩统下沟组零段获77.0 t/d 的高产油流;2018 年在青西凹陷北部的柳北构造带钻探的柳北3 井,在下白垩统下沟组零段获48.5 m3/d 的工业油流。盆地古近系和白垩系油气勘探不断取得新发现,支撑了玉门油田的增储稳产,也坚定了在酒泉盆地成熟探区找油的信心和决心。

3 勘探启示

3.1 早期背斜油藏勘探认识

酒泉盆地经过早期艰难探索,先后发现老君庙、石油沟、白杨河、鸭儿峡和单北5 个油田,在此期间,形成许多概念及认识,对形成和发展陆相油田勘探理论与方法起到重要作用,从早期油田的勘探历程中,可以总结出以下几点认识。

(1)盆地内二级构造带是油气富集的主要场所

老君庙油田发现之后,沿其轴线向东西方向追索,发现了石油沟、鸭儿峡等古近系背斜油田,而青草湾、大红圈背斜钻探相继失利。就老君庙背斜带而言,鸭儿峡、老君庙和石油沟3 个构造,均属于北祁连山向北逆冲所形成的呈东西向延伸的背斜,燕山运动早期已具雏形,喜马拉雅运动晚期定型,为继承性隆起,形成于油气大规模运移期之前,并处于油气运移的最佳位置,具有不连续的生储盖组合,因此构成了一个复式油气聚集带。而青草湾、大红圈背斜主要为薄皮滑脱构造,形成于上新世之后,虽然处于生油凹陷边缘,但油气运移期已过,为无效圈闭。说明二级构造带的形成与成油期、运移聚集期配套适宜,才有可能成为油气运移聚集的有利场所,并构成含油气丰富的构造带。

(2)陆相油气较长距离运移聚集,也可形成较大的油气田 青西凹陷烃源岩主要分布于下白垩统赤金堡组和下沟组内,古近纪晚期凹陷内烃源岩迅速成熟,进入生油高峰期,生成的原油沿断层及不整合面自西向东运移,在构造高部位的鸭儿峡、老君庙、石油沟构造聚集成藏,形成了老君庙复式油气聚集带(图8),运移距离长达30 km。老君庙、鸭儿峡等油田的发现,说明陆相油气在一定条件下长距离运移后依然能够聚集形成整装油田。

图8 青西—老君庙构造带油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.8.Hydrocarbon accumulation model of Qingxi-Laojunmiao tectonic belt(profile location is shown in Fig.1)

3.2 青西油田油气勘探启示

青西油田早期的勘探阶段成功率低,主要原因有3 点:一是青西油田处于复杂构造区,储集层岩性、裂缝发育规律、油水分布关系均复杂,造成控油因素认识不清;二是对孔洞-裂缝性储集层,测井缺乏识别手段;三是钻井过程中采用高密度钻井液、重晶石粉反复压井,造成严重的油层污染。针对上述问题,加强了对青西凹陷成藏规律的认识,积极引用先进的勘探技术和方法,探索出了针对青西油田适应性的配套勘探技术。

(1)以前陆盆地冲断带油气勘探理论为指导,建立窟窿山山前冲断带油气成藏模式 以二维和三维地震资料为基础,结合钻井、地质露头、倾角测井、区域地质分析,开展断层解释,同时利用平衡剖面分析,研究构造演化特征及机制,落实构造带结构特征;应用三维地震反演、地震相分析技术和岩相古地理分析技术进行储集层横向预测,明确有利储集层分布区;通过成像测井资料,证实裂缝的发育程度,决定单井的油气产量。最终建立了窟窿山山前冲断带油气成藏模式,明确青西油田主要控制因素为构造、岩性和裂缝,构造控制油藏的分布[16],岩性控制油藏的储集性能,裂缝控制油藏的渗流能力。北东—南西向撕裂断层发育带为有效裂缝发育带,是最有利的油气富集区[17-18]。围绕裂缝发育带展开部署,连续3 年钻井成功率达到100%。

(2)形成了一套应用成像测井资料准确识别复杂岩性裂缝性储集层的方法 首先应用FMI(地层微电阻率扫描成像)测井资料识别出裂缝性储集层;第二步采用CMR(组合式核磁共振)测井和DSI(偶极横波成像)测井来判断裂缝的开启性、渗透性和有效性;第三步采用FTI(地层流体识别)技术,确定储集层内流体的性质,准确划分油气水层。成像测井技术的应用,达到了准确识别油气层的目的。

(3)探索出一套近平衡钻井和油气层保护技术

青西地区地层压力较高,当钻井液密度高于地层压力系数0.03 时,就会造成严重的油层污染。因此,在钻井过程中,严格控制钻井液密度,控制钻开油气层的钻井液密度在高于地层压力系数0.02的范围内,并严禁使用重晶石粉压井,在打开油气层段前,加入油层保护剂。近平衡钻井技术和油气层保护技术的运用,降低了油层的污染程度。

(4)应用深度酸化压裂技术,最大限度解放油气层 青西油田储集层为泥质白云岩或砂砾岩,储集空间为裂缝和溶孔,针对这些特点,经试验研究,形成了适合青西油田的深度酸化压裂技术。经现场实施,深度酸化效果显著,柳102 井产量由酸化压裂前的50.0 m3/d增至129.0 m3/d,窿101井由不到24.0 m3/d增至104.0 m3/d,青2-2 井由3.0 m3/d 增至170.0 m3/d,深度酸化压裂最大限度解放了油气层,单井产量大幅度提高。

3.3 酒东油田油气勘探启示

酒东油田发现之前,营尔凹陷经历了二十余年“三上三下”的曲折勘探过程[19],经过不断勘探实践与再认识,明确了营尔凹陷含油特点,从而获得了营尔凹陷最重要的突破和发现。

(1)勘探区域由周边向凹陷内转变 早期的营参1 井揭示了营尔凹陷具有形成油气藏的地质条件,但后续的5 口探井均失利。主要原因是新生代凹陷主体区挤压逆冲构造变形弱,断陷期形成的断层基本停止活动,断层的封闭性较强,受异常高压封隔层影响[20],造成了油气运移聚集的近源性,油藏具有源内聚集成藏的特点。因此,将勘探重点由凹陷周边向凹陷内部有效烃源岩发育区调整。

(2)勘探层系由深层向下白垩统下沟组三段转变 酒参1 井在下白垩统赤金堡组获发现后,长3 井在靠近生烃凹陷的长沙岭构造发现了下白垩统下沟组一段油藏,但后续的钻探效果均不理想。通过对比凹陷内下白垩统下沟组和赤金堡组的烃源岩与储集层,认为下沟组三段烃源岩质量好且分布广,而且辫状河三角洲砂体发育,埋藏相对较浅,储集层物性好。因此,将该段作为油气勘探的首选层位。

(3)勘探目标由背斜油藏向断块油藏转变 针对下白垩统下沟组三段,按照背斜找油的思路,在长沙岭构造带高部位钻探了长101-X 井并获高产,但试采效果差,当时认为仅在背斜的高部位含油,油藏范围不大,因此停止了勘探。2008 年,随着长沙岭二次三维地震资料的投入使用,以及断层识别、变速成图、储集层反演等技术的应用,落实了长沙岭构造带复杂断块圈闭及砂体展布特征。明确了下沟组三段油藏属于典型的断块油藏,不同断块圈闭之间油气富集程度差异较大。因此,将勘探目标由背斜油藏向断块油藏转变。

随着勘探部署的不断调整,对营尔凹陷石油地质特征的认识不断深化,最终建立了营尔凹陷下白垩统“近源成藏、分层集聚,断块高部位有利储集相带内油气富集”的成藏模式(图9),由此指导了酒东油田的发现。酒东油田的勘探实践表明,掌握一个地区独特的地质与油气成藏特点,是取得油气勘探成功的关键[21],不能轻易放弃一个基础石油地质条件较好的盆地或凹陷,通过技术的进步和认识的深化,找准油气勘探方向和目标,坚持不懈地探索,终会取得突破。

图9 营尔凹陷白垩系成藏模式(剖面位置见图1)Fig.9 Hydrocarbon accumulation model of Cretaceous strata in Ying’er sag(profile location is shown in Fig.1)

3.4 老油田扩展勘探启示

2013 年以来,酒泉盆地老油区精细勘探取得了显著的成效,实现了老油区的扩边挖潜与增储。在此过程中,主要取得以下几点经验认识。

(1)老油区精细勘探首先要从精细研究开始,深化认识是基础,针对性技术是保障 2005 年鸭西1井钻探发现了鸭儿峡下白垩统下沟组一段油藏,因对有效储集层认识不清,未能实现储量的有效动用。2013年开始,通过细分研究单元,将主力产油层下沟组一段三亚段细分为4 套砂组进行研究。通过井震联合,对4 套砂组进行地震单相位对比追踪,在此基础上攻关储集层精细预测、构造精细解释等技术,以属性分析、岩性反演、沉积微相划分等为手段,精细刻画了砂体空间展布特征(图10)。同时开展次生溶蚀孔隙形成机理研究与测井储集层综合评价,落实了有利储集层分布,明确了次生溶蚀孔隙及微裂缝发育的扇三角洲前缘水下分流河道砂体是油气富集的“甜点”区[22]。由此认识指导部署的24 口开发井均获成功,实现了下白垩统下沟组一段油藏的高效建产。

图10 鸭儿峡地区下白垩统下沟组一段砂体平面展布Fig.10.Plane distribution of sand bodies in the first member of the Lower Cretaceous Xiagou formation in Yaerxia area

(2)勘探开发新技术、新方法的应用以及工程技术的进步,是实现老油区扩边挖潜和增储上产的重要手段 早期认为老君庙背斜整体为一个油藏,构造北翼与老区油藏具有统一的油水界面,构造北翼不会有油气成藏。2013 年在老君庙实施228.00 km2的二次三维地震与Walkaway-VSP 地震,在此基础上,结合已有钻井资料,通过多信息综合构造建模,进行构造几何学、构造运动学、平衡剖面等分析,重建了老君庙复杂冲断带构造模式,认识到老君庙北翼为逆冲高陡倒转模式,上盘北翼冲断片高陡近直立,可形成独立的油藏。随后针对老君庙北翼冲断片,利用定向井钻探,先后部署的庙E101 井等5 口井均获成功,老君庙构造北翼实现快速建产[23]。

(3)坚持勘探开发一体化,是实现油藏快速建产的重要保障 建立从预探、评价到产能建设的一体化机制,实施多学科、多部门协同攻关,使勘探向开发延伸,开发向勘探渗透,将“先预探后评价再开发”的接力模式,转变为“边预探边评价边开发”的融合式建产模式,大幅缩短了油藏勘探开发的周期。鸭儿峡白垩系油藏实施勘探开发一体化,使区块日产油由10.0 t快速上升至162.0 t,实现了油藏的快速建产。

4 结语

酒泉盆地81 年的油气勘探,先后探明了老君庙、石油沟、鸭儿峡、白杨河、单北、青西和酒东7个油田。

酒泉盆地油气勘探实践表明,油气勘探要勇于创新,以勘探理论及地质认识为指导。首先,二级含油气带概念的提出,以及前陆盆地冲断带油气勘探理论的引入,有效地指导了老君庙、石油沟、鸭儿峡、青西等油田的发现。其次,在地质认识不断深化的过程中,要注重工程技术的进步,在勘探难度极大的祁连山山前冲断带勘探过程中,探索出了针对青西油田适应性的配套勘探技术,从而助力青西油田勘探取得突破。再次,酒东油田的成功突破表明,在油气勘探中要勇于探索,在挫折和失利中,不断深化地质理论认识。最后,老油区的勘探要基于精细的地质研究,大胆地应用针对性的新技术和新方法。坚持实施地质与工程一体化、勘探与开发一体化,是支撑老油田不断取得新发现、新进展的有效手段。