海拉尔盆地油气勘探历程与启示

李春柏

(中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆 163712)

海拉尔盆地的油气勘探工作始于1958年,1982年开始地震和钻探工作。对于勘探历程的划分,20 世纪80 年代末期,张吉光等人从区域普查、盆地和断陷评价方面划分了3个阶段[1];90年代末期,李春柏等人从盆地、区带、圈闭和油气藏的评价角度划分了5 个阶段[2];2012 年,蒙启安、李春柏等人将海拉尔—塔木察格盆地作为整体,将1982 年以来的盆地勘探历程,从重要事件、产量和储量成果角度划分为区域盆地探索发现、重新勘探产量突破和整体勘探规模增储3 个阶段;2015 年,张晓东等人从高产井发现、规模增储和产能建设方面划分为6 个阶段[3]。总体而言,不同时期的勘探历程划分是在继承前人划分结果的基础上进行的。随着勘探程度和研究工作的不断深入,勘探对象不断变化,油气规律认识创新引领了勘探实践的突破。本文在海拉尔盆地不同时期勘探思路转变、地质认识深化和工程技术进步的基础上,依据理论认识、勘探思路、勘探对象及重要事件,对海拉尔盆地的勘探历程重新划分,总结经验教训及启示,以期对类似盆地的油气勘探有所裨益。

1 地质概况

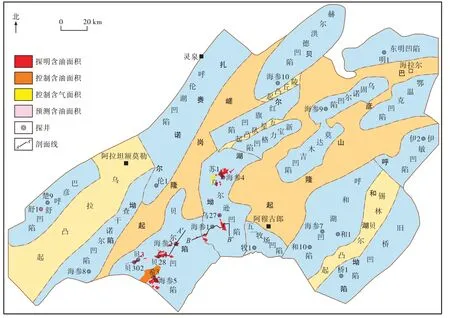

海拉尔盆地位于中国内蒙古自治区呼伦贝尔市境内,面积44 210×104km2,是叠置于内蒙—大兴安岭古生代碰撞造山带之上的中生代—新生代断陷盆地,呈北东—南西向三坳两隆构造格局,由16 个凹陷和4个凸起组成[4](图1)。盆地基底为古生界及其之下的岩浆岩、变质岩和轻微变质的沉积岩,盖层以中侏罗统—下白垩统为主,沉积厚度达6 000 m。勘探的主要目的层是下白垩统南屯组和铜钵庙组,南屯组暗色泥岩为主要烃源岩,下白垩统大磨拐河组和铜钵庙组暗色泥岩为次要烃源岩,呼和湖凹陷的南屯组发育煤系烃源岩;储集层为南屯组和铜钵庙组富含凝灰质的砂岩和砂砾岩以及大磨拐河组的砂岩,总体为低—中孔低渗储集层;油气圈闭以断块和断鼻为主,还有基底潜山、岩性及复合圈闭。已在6个凹陷获得工业油气流,乌尔逊凹陷和贝尔凹陷是最有远景的含油气区,已发现6个油田,探明石油储量两亿多吨,是大庆油田近年来在外围盆地发现的新油区,年产油50×104t以上。

图1 海拉尔盆地油气勘探成果Fig.1.Exploration results obtained in Hailar basin

2 勘探历程

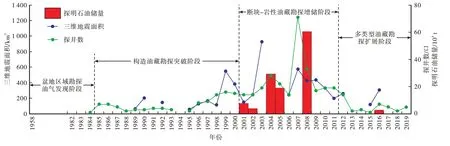

自20 世纪50 年代末开始,海拉尔盆地勘探经历了由拗陷盆地向断陷盆地的调整,由常规勘探逐步转向常规与非常规油气并重勘探。实现了复杂断陷盆地勘探的3 个转变:由浅层坳陷向深部断陷的转变,由断块油藏向构造-岩性油藏的转变,由单一类型油藏向多类型油藏立体勘探的转变。随着勘探地质理论认识的不断深化和勘探技术的不断进步,将海拉尔盆地勘探历程划分为4个阶段(图2)。

图2 海拉尔盆油气勘探历程划分Fig.2.Oil and gas exploration stages in Hailar basin

2.1 盆地区域勘探油气发现阶段(1958—1984年)

20 世纪50 年代末,采取地球物理勘探与野外地质调查相结合的方法,开展盆地评价,初步建立了地层层序,将盆地划分为5 个一级构造单元,圈定盆地范围和有利勘探凹陷,确定了呼伦湖、乌尔逊、贝尔和呼和湖凹陷,认识到盆地基底为古生界及其之下的变质岩系和花岗岩,盖层为侏罗系—第四系,厚度最大达3 000 m。推测下白垩统扎赉诺尔群是主要生油层和储集层,指出贝尔凹陷和乌尔逊凹陷为最有利含油区。

1982 年,按照地震先行、定凹选带的勘探思路,首次开展盆地二维地震勘探试验。1984 年,依据初步研究成果,开始进行钻探工作,海参1井和海参4井均见到了较好的油气显示。海参4 井钻遇厚逾千米的烃源岩,中途测试日产油3.65 t,由此海拉尔盆地勘探进入了一个新的阶段。通过这一时期的工作,明确了该盆地是一个断陷型盆地,由北东—南西向展布的3 个坳陷和2 个隆起组成,细分为20 个二级构造单元,沉积岩最大厚度超过5 000 m。初步建立了盆地地层层序和岩性剖面,确定生油岩为扎赉诺尔群的中部,贝尔、乌尔逊、呼伦湖和呼和湖凹陷含油远景好,预测海拉尔盆地石油资源量2.70×108~6.84×108t。

2.2 构造油藏勘探突破阶段(1985—2000年)

在乌尔逊凹陷发现厚层烃源岩和工业油流井后,以“源控论”为指导[5],以凹陷为勘探单元,开展二维地震和部署参数井的区域勘探工作。以大构造背斜油藏模式坳陷找油受挫,没有认识到断陷盆地的复杂性,由坳陷找油到断陷找油还不适应。20世纪80年代后期到90年代前期,开始从局部断陷评价中跳出,加强区域性地震大剖面和区域参数井部署,开展凹陷资源评价和重点区带优选及预探,呈现出良好的勘探前景。

20 世纪90 代中期至2000 年,以复式油气聚集区(带)勘探理论为指导[6],深化地质规律研究,认识到海拉尔盆地为中地温场低热流、具有走滑性质的拉张叠置型断陷盆地,南屯组为主要生油层,烃源岩具有早生早排特点。油藏分布受洼槽区控制,大凹陷深洼槽有利于油气成藏,局部高地温场是油气生成条件较好的地区。针对储集层物性偏差、探井产量低的问题,加大了压裂改造试验。以大凹陷资源潜力大的地区为重点,以区带为勘探单元,由简单断背斜、断鼻转向断块油藏,目的层由浅层大磨拐河组转向中深部南屯组。由于构造复杂、地震成像差,开始三维地震采集,落实有利区带和目标,首次在苏仁诺尔地区自然产能获得工业油流。解剖苏仁诺尔断裂背斜带,总结出4种油气成藏模式[7],油藏类型多样,油气富集程度差别大。加大三维地震勘探力度,落实构造,开展储集层预测及油气藏描述,从断块入手,寻找油气富集区。加强地化录井、核磁测井、试油压裂等技术攻关,获得了3 个区带突破,发现1 个含工业油气流凹陷和2 个新的含油气凹陷。

2.3 断块-岩性油藏勘探增储阶段(2001—2011年)

2001—2011 年,从成盆、成岩和成藏角度,创新发展了复式箕状断陷油气勘探理论认识。开展盆地原型恢复研究,揭示了断陷期构造层是由多个复式小断陷构成的断陷群,沉积了一套富含火山物质的扇三角洲—湖泊沉积,是主要勘探目的层。原型盆地不仅控制了烃源岩的形成和演化,还对油气成藏过程起着至关重要的作用,早期断陷的残留小洼槽也具有较好的勘探潜力。早期断陷成熟烃源岩区控制了油气藏的分布,优质烃源岩层是主力生油层,其上、下和不整合面附近油气富集。构建了主洼槽供烃、长轴扇体供砂、断层-斜坡控圈、多层油藏叠合的复式箕状断陷油气成藏模式,明确了断裂隆起带和洼槽—缓坡带是勘探重点区带[8-10]。勘探思路开始由“洼中隆”断裂构造带转向复式油气聚集带,由基岩隆起风化壳转向基底潜山裂缝油藏,由简单—复杂断块油藏转向斜坡带的断块和断层-岩性油藏,逐步进入洼槽区探索潜山、断块-岩性和岩性油藏,勘探重点由乌尔逊凹陷转向贝尔凹陷,不断向外围凹陷勘探,研发了叠前深度偏移处理技术,形成了复杂断块地震精细解释技术,建立了复杂岩性和双重介质油气层识别评价技术,研发出低伤害的乳化压裂液体系,解决了含凝灰质储集层产能低的问题,地质认识和技术研究成果指导了盆地的勘探工作。

2001 年,以断块油藏为主,探索潜山和岩性油藏的勘探,认识到富油洼槽相邻的反向断块是构造油气藏的重要分布区。贝302 井日产油超过百吨,现场地化录井和核磁测井为发现油层提供了重要依据。将钻探工程量调整到高效益区块,提交探明石油储量后,当年就投入开发。伴随2003年加快海拉尔盆地勘探和2006 年加快海拉尔—塔木察格盆地勘探的决策部署与实施,在苏德尔特构造带发现了多层系高丰度高产中型油田。在贝中次凹小洼槽埋深超过2 400 m的储集层中发现工业油气流。探索斜坡带断层-岩性油藏,在乌尔逊凹陷东部缓坡带取得重要突破。探明了3 个5 000×104t级油田,发现2个新的含油气凹陷。2001 年开始对油田实现工业性开发,2009 年海拉尔油田原油年产量55×104t。同时,借鉴海拉尔盆地地质规律认识和勘探经验,在塔木察格盆地找到2 个超亿吨油田,原油年产量超80×104t。

2.4 多类型油藏勘探扩展阶段(2012年至今)

随着海塔石油会战的结束,海拉尔盆地的勘探工作转入稳步推进阶段。按照精细勘探乌尔逊和贝尔凹陷,拓展巴彦呼舒和呼和湖凹陷,研究其他外围凹陷的勘探思路,发展完善了复式箕状断陷盆地勘探理论与配套技术。通过原型盆地恢复,提出了早期复式箕状断陷分隔洼槽发育的沉积岩厚度、岩相与晚期拗陷泥岩不同,烃源岩差异较大,优质烃源岩中有机质富集与藻类勃发事件有关,并对油藏有明显的控制作用。构造沉积充填演化对不同构造带油藏类型的控制作用,使得形成的稳定型和改造型凹中凸起带、顺向和反向断阶型缓坡带及稳定洼槽带具有不同的油藏类型和油气成藏模式,早期断陷近洼槽形成的反向断层遮挡型油藏条件最好[10-11]。发展了细分层精细地质、致密储集层等复杂断陷盆地勘探配套技术,为精细勘探和非常规油气勘探提供了保障。

通过深化精细研究,按照致密油的勘探思路,分带探索不同类型油藏,贝尔凹陷西部缓坡断块、断层-岩性油藏勘探获得高产工业油流,北部断裂构造带低部位的断层-岩性油藏获高产油流,东部小洼槽和南部小次凹“源储一体”的低渗透断层-岩性油藏一体化评价获得高产油流,水平井提产取得好效果,带动了低品位资源升级动用。通过外围凹陷二维地震处理技术研究,地震分辨率大幅度提高,为落实断陷结构、断层圈闭和储集层预测奠定了基础。区域盆地对比发现,中国北部兴蒙构造带从西到东发育侏罗纪残留盆地,并具一定的勘探资源潜力。受断层控制形成一系列北东—南西向斜列式的侏罗纪残留断陷,为有利区带和钻探目标,实现了红旗凹陷下白垩统油气藏勘探突破,发现了中—上侏罗统成熟烃源岩[12],在赫尔洪德凹陷获得工业油气流,发现了全新的勘探领域。

3 勘探启示

勘探是一项不断探索未知的工作,不同盆地的油气勘探历史,呈现出许多相似的经验和教训,并在勘探实践中反复证实。勘探的发展也具有规律性,有规律就能预测未来[13]。经过几十年的实践,逐步形成一套行之有效的勘探程序[14],遵守勘探程序就是尊重勘探发展规律。地质理论认识创新是拓展勘探领域的源动力,技术进步是油气勘探持续发展的不竭动力[15-16]。从海拉尔盆地的勘探实践中,可以得到以下启示。

3.1 地震关键技术的突破是实现勘探突破的手段和保障

20 世纪80—90 年代,海拉尔盆地实施的二维地震的覆盖次数大都为12~20 次,但地震剖面深部信息品质差,对断陷结构和沉积地层认识不清,勘探效果不理想。当时认为的基底和古隆起,有的地区后来资料证实是拗陷转换期的底界面及非古隆起,影响了地质规律认识,推迟了油气勘探的发现。为此,改变勘探部署思路,即由二维地震概查到精查落实圈闭,变成获得油气发现后直接部署三维地震。随着地震勘探精度的提高,发现根据二维地震部署的很多探井未打在构造高点上。

2000 年以后,加大了三维地震勘探力度,覆盖次数由60 次增加到1 056 次,观测系统由12 线×120 炮×18道到32线×3炮×264道,共深度点面元由25 m×50 m缩小到10 m×20 m。形成了高接收道数、高覆盖次数、高时间采样率、高空间采样率,精确测量、精确表层调查、精确吸收衰减分析、精确激发井深,小面元、小组合距、小滚动距,中频检波器、中药量,宽方位角观测震检联合组合,实时现场质量监控、实时动态环境干扰监控的“四高、四精确、三小、二中、一宽、三措施”的复杂断陷盆地地震资料采集技术系列,以叠前深度偏移处理为核心的复杂断块和储集层预测技术,盆地复杂构造成像效果明显改观,高陡构造和基底潜山形态清晰,为复杂断块区构造、岩性精细解释提供了保障[15]。苏德尔特构造带由二维地震解释的基底古隆起带到三维地震揭示在原基底界面下发现一套新地层,基底构造层下移近800 m,认清了苏德尔特构造带基底和构造展布特征,构建了复式油气聚集带与潜山内幕油气成藏模式。勘探思路由单一目的层南屯组或基岩风化壳向多层兼顾下侏罗统兴安岭群—下白垩统铜钵庙组和基底潜山内幕的转变,探明了一个多层系、多类型油藏的中型油田。

3.2 构造控藏的规律认识是引领勘探方向突破的基础和关键

对于断陷盆地,明确原型盆地特征、构造单元特点至关重要。海拉尔盆地总体呈现三坳夹两隆的构造格局,西部扎赉诺尔坳陷发育时间早,埋藏深,晚期剥蚀改造强烈,东部呼和湖坳陷断陷发育时间晚,规模小,中部贝尔湖坳陷断陷埋藏适中,沉积厚度大,后期构造活动影响小,成藏最为有利,是最重要的油气赋存区域,也是油田发现和规模较大的地区。断陷带内发育的凹陷多具有相对独立的油水系统,复杂的断裂活动形成了多沉降中心和沉积中心,构成了凹陷内的多生烃中心,形成良好的生储盖组合和多类型油气聚集有利区带,是主要的产油气层系。

断陷盆地以发育油页岩和多层煤为特征,油气成藏受构造和沉积作用控制,凹陷内的构造带对油气运聚和富集有明显的控制作用,多为断裂控藏。由构造演化和原型盆地恢复结果划分出盆底、裂陷、走滑、拗陷和盆岭5 个构造层,由3 期沉降机制和充填特征不同的盆地叠置而成,现今凹陷的赋存状况是多期沉降过程叠加改造的结果[8]。下白垩统南屯组沉积期,盆地受控于北东—南西走向的低角度伸展断裂系统,呈现分隔的小型箕状断陷;下白垩统伊敏组沉积期,盆地受控于德尔布干断裂、海拉尔断裂等潜伏构造活动的控制,形成了高角度走滑断裂系统,构成中等规模的上覆盆地;下白垩统青元岗组沉积期,盆地形成大陆内凹陷。南屯组沉积期伸展作用控制了主力烃源岩的形成,伊敏组沉积期伸展走滑作用控制了烃源岩的赋存;伸展与区域挤压褶皱作用,决定了局部构造的形成、定型与油气的运聚格局。裂陷构造层“凹中隆”主要发育早期伸展断裂,为断裂复杂化的背斜构造。缓坡带发育早期伸展、早期伸展中期张扭和中期张扭3种类型断裂,油气沿断裂短距离侧向运移,断裂在伊敏组沉积晚期成藏关键时刻起遮挡作用,形成烃源灶内洼槽区“箱内”、凹中隆“弥散式”和灶缘油气侧向运移反向断裂遮挡油气成藏模式的原生油藏[17]。裂陷-走滑构造层发育早期伸展中期张扭晚期反转断裂组合,受中期张扭断裂遮挡,油气在断裂密集带富集,形成油气沿断裂垂向运移“伞式”油气成藏模式的次生油藏。因此,确定了早期复式箕状断陷为主要勘探方向,复式箕状断陷间的凹中断裂凸起带形成构造油藏富集区、缓坡带构造-岩性油藏及洼槽区岩性油藏聚集区。有效指导了海拉尔盆地2 次勘探,实现了快速规模增储。

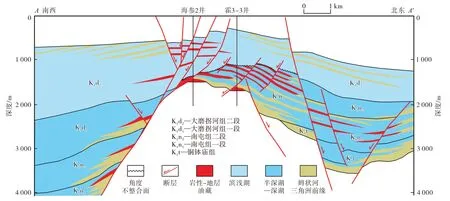

通过贝尔凹陷连片三维地震解释和原型盆地恢复研究,认识到南屯组一段沉积期为开阔的凹陷,经南屯组二段沉积末期挤压抬升改造,形成凹凸相间的复式箕状断陷格局。南屯组沉积期霍多莫尔构造带为水下低凸起,接受厚层沉积,而非水上的早期高凸起局部薄层沉积;残留部分存在优质烃源岩及其上、下发育扇三角洲前缘砂体的主力含油层,构成良好的生储盖组合;断裂、砂体和不整合面是霍多莫尔构造带油气成藏的主控因素,并控制了构造带内不同构造单元的油藏类型、输导体系组合和成藏模式,构造带中部的隆起区发育地层-构造油气藏和潜山油气藏,构造带西部浅层走滑断裂带发育断背斜-岩性油藏,深层伸展断裂控制形成断层-岩性油藏,构造带东南部斜坡区发育地层-构造油藏和地层-岩性油藏,具有多层含油、多油藏类型并存的特点。勘探开发一体化评价,发现了霍多莫尔超千万吨高产富油区块(图3)。原型盆地的认识带来了霍多莫尔构造带建造、改造过程及沉积相带的转变,是实现油气发现突破的关键,发展先进适用的工程技术是实现勘探突破的重要保障。勘探证实,以往评价高、勘探程度相对较高的复杂老探区,利用新思路、新认识、新技术进行勘探,仍可发现新的油田,认识和技术创新是成熟探区持续突破的保障。

图3 霍多莫尔油田油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.3.Hydrocarbon accumulation model in Hodomoer oilfield(profile location is shown in Fig.1)

3.3 洼槽区—缓坡带油气富集规律认识带来勘探领域的拓展和新的增储空间

随着勘探程度和研究工作的不断深入,寻找大规模构造油气藏越来越难,勘探方向由寻找构造油气藏向寻找岩性、复合等油气藏转变[18-19]。洼槽区—缓坡带具有形成大—中型岩性及复合油气藏的条件,勘探由成熟探区向勘探程度低的洼槽区—缓坡带拓展,洼槽区—缓坡带逐渐成为勘探工作的重点。

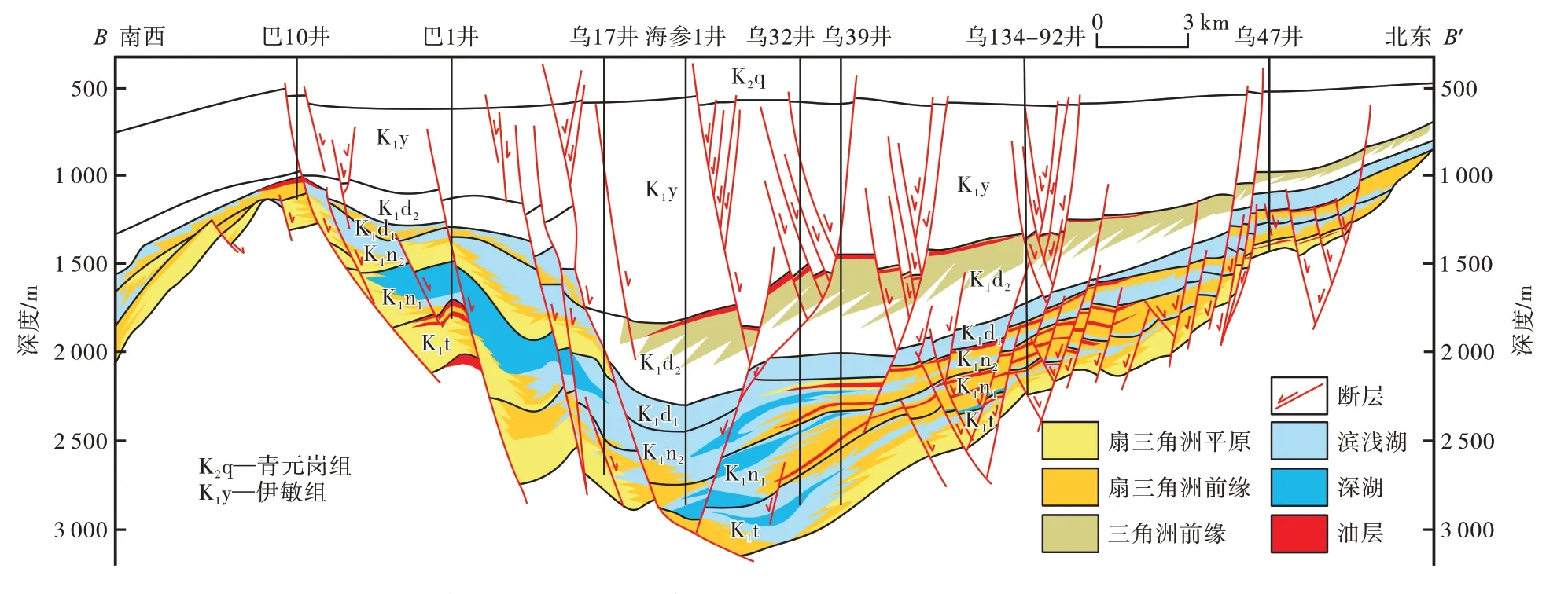

研究结果表明,不同构造演化阶段发育的沉积砂体类型不同,靠近隆起区的缓坡、陡坡及之间的转换带为主要物源区,凹陷内的局部凸起为次要物源区。根据原型盆地恢复和古地貌特征,将斜坡区划分为缓坡同向断阶型、缓坡反向断阶型、陡坡同向断阶型和洼槽边缘型4 种类型,不同构造带位置和不同类型构造坡折带发育的沉积砂体类型迥异,缓坡反向断阶型和洼槽边缘型具备近源成藏的有利条件,是最有利的勘探部位。乌尔逊凹陷乌东斜坡带南部近南北向顺向断层控制的缓坡断阶为伊敏组沉积期特征,通过原型盆地恢复,南屯组沉积期发育古构造和反向断层,早期为缓坡反向断阶型,沿控坡和控洼断层找到了东北部缓坡发育的长轴物源分布较大规模的扇三角洲前缘砂体,而非东部缓坡近源短轴扇体沉积。扇三角洲前缘砂体与同沉积翘倾掀斜形成的古构造相匹配有利于油气聚集,复式箕状断陷伸展掀斜翘倾缓坡带形成构造-岩性油藏。根据下洼探岩性、上坡找断块-岩性油藏的勘探思路,发现了乌东油田,打开了斜坡带多类型油藏的勘探局面(图4)。贝尔凹陷贝中次凹勘探面积仅110 km2,与塔木察格盆地中部为统一断陷区,是早期宽缓、后期稳定的深洼槽。“翘板式”断陷结构早期翘倾形成的缓坡带,转换带控制缓坡带扇三角洲砂体有利于油气聚集,高含火山碎屑岩储集层次生孔隙发育,在深洼槽仍然发育有优质储集层,密井网解剖证实为远源—长轴沉积体系,南屯组优质烃源岩与远源扇三角洲前缘砂体叠置,构成好的储盖组合,形成断块、潜山、岩性及断层-岩性多类型油藏。贝中次凹下洼勘探形成了多层位、多类型油藏叠置连片的满凹含油场面,发现中型贝中油田。借鉴海拉尔盆地勘探认识和经验,在塔木察格盆地勘探发现了亿吨大油田。凹陷是“油源之本”,有生油凹陷,盆地就有油藏,应重视斜坡带和小凹陷的勘探。

图4 乌尔逊油田巴1—乌27区块油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.4.Hydrocarbon accumulation model in Block Ba 1-Wu 27 in Wuerxun oilfield(profile location is shown in Fig.1)

4 结论

(1)海拉尔盆地油气勘探主要经历了盆地区域勘探油气发现阶段、构造油藏勘探突破阶段、断块-岩性油藏勘探增储阶段和多类型油藏勘探扩展阶段,目前正在开展常规油气与非常规油气资源并重的勘探工作。

(2)复杂断陷盆地地震技术的突破,有效地提高了物探成像精度,为复杂构造区深化认识奠定了基础,已成为破解勘探难题的关键,是实现勘探突破的重要手段和保障。

(3)原型盆地不仅控制了烃源岩的形成和演化,还对油气成藏起着至关重要的作用。凹陷内的构造带对油气运移和富集有明显的控制作用,多为断裂控藏。确定断陷原型、选准主洼槽和明确构造控藏的规律认识是勘探突破的基础和关键。对洼槽区—缓坡带油气富集规律的认识,带来勘探思路的转变和勘探领域及空间的拓展。地质理论认识创新、关键技术突破是勘探持续发现和突破的必要条件,地质认识的持续创新和工程配套技术的不断进步是实现勘探发现、突破和油气储量稳定增长的关键。