南襄盆地泌阳凹陷和南阳凹陷油气勘探历程与启示

袁玉哲,罗家群,朱颜,刘桂兰,李磊,余梦丽

(中国石化河南油田分公司勘探开发研究院,郑州 450046)

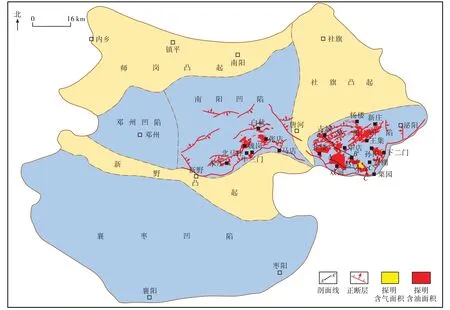

南襄盆地夹持于秦岭和大别山之间,在燕山运动晚期开始形成,属于中生代—新生代山间断陷陆相盆地,总面积17 000 km2,可划分为师岗凸起、社旗凸起、新野凸起、襄枣凹陷、南阳凹陷、泌阳凹陷和邓州凹陷。其中泌阳凹陷和南阳凹陷为南襄盆地的主要油气勘探区(图1),其古近系沉积厚度大、烃源岩发育,古近系核桃园组是油气勘探的主要目的层。南襄盆地经历四十多年的勘探,在勘探理论、技术和方法上积累了丰富的认识和成果。本文旨在通过对勘探历程、成果的回顾与分析,总结提炼出一些重要的勘探启示。

1 勘探历程

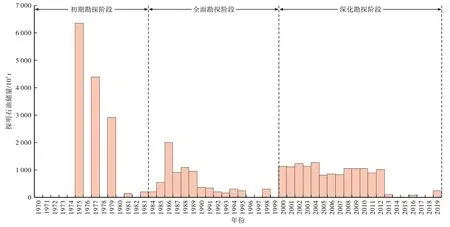

南襄盆地于1970 年开始开展系统的石油勘探工作。1971年,在南阳凹陷东庄构造上钻探的南5井获工业油流,宣告河南油田的诞生[2]。截至2018 年底,在泌阳凹陷和南阳凹陷共发现12个油田(图1),累计探明石油储量30 642.77×104t。这期间有3 次重要的储量增长高峰,本文据此将盆地油气勘探历程划分为初期勘探(1970—1983年)、全面勘探(1984—1999年)和深化勘探(2000年至现今)3个阶段(图2)。

图1 南襄盆地泌阳凹陷和南阳凹陷勘探成果Fig.1.Exploration results of Biyang sag and Nanyang sag in Nanxiang basin

图2 南襄盆地油气勘探阶段划分及历年探明石油储量Fig.2.Stages of oil and gas exploration and annual proved reserves in Nanxiang basin

1.1 初期勘探阶段(1970—1983年)

1.1.1 南阳凹陷的勘查与东庄、魏岗等油田的发现

1970 年,南襄盆地开始地震勘探工作。根据重力和100 km 二维地震资料,在南阳凹陷西北坡与深洼陷过渡地带的鼻状构造部署了南1 井,该井揭示了南阳凹陷以古近系沉积为主;在魏岗鼻状构造南部部署的南2 井揭示了核桃园组为良好的生油层,解决了定凹问题。1971 年,在南1 井和南2 井之间,发现了王庄断鼻构造,部署钻探的南3 井和南4 井见不同级别油气显示。

1971 年,地震勘探工作结束后,确定了南阳凹陷的基本构造面貌:北部为斜坡带,中部为深洼陷,南部为断阶带。深洼陷以东庄背斜和魏岗鼻状构造为主体,构成南北向中央突起带。1971—1973 年,以中央突起带为重点进行整体部署,在南部东庄背斜部署的南5 井获日产3.0 t工业油流,发现了河南省首个油田——东庄油田;在北部魏岗鼻状构造部署的南6 井获日产72.2 t的高产工业油流,发现了魏岗油田。

1.1.2 泌阳富油凹陷的发现

1973 年,在泌阳和唐河之间,发现了南陡北缓的泌阳凹陷,该凹陷为箕状,与南阳凹陷相邻、形态类似。1974 年,对栗园地区的油苗进行采样分析,确认为沥青质原油,说明泌阳凹陷具备生油条件;在南部部署的2 条地震测线发现了深洼陷中存在突起,且突起紧邻生油洼陷,应为有利的油气富集区。1975 年,在安棚鼻状构造部署了泌阳凹陷第一口探井泌1 井,连续钻遇古近系暗色泥岩,并见到油气显示,化验结果表明生油指标好,从而解决了定凹问题。

1975 年,根据240 km 二维地震,在深洼陷中部发现了赵凹—安棚鼻状构造和双河鼻状构造,在南部陡坡带发现了下二门、栗园等正向构造。在双河鼻状构造高点部署泌4 井,获日产116.7 t 的高产油流,发现了双河油田,接着在该区进一步部署二维地震,查明了构造形态和断层位置,沿构造轴线及高点部署一批井,在核桃园组三段上亚段获得突破。1977 年在泌阳凹陷西北部部署泌42 井,钻探核桃园组三段下亚段油藏,日产油量为225.0 t,发现了江河含油区块。1985 年储量复算,双河油田核桃园组三段各砂组叠加含油面积31.5 km2,探明石油储量8 733.00×104t。

1977 年,根据下二门地区地震构造,在背斜构造高点部署的泌7 井日产油量为353.0 t,发现了下二门油田。随后按照“沿构造占高点”的勘探思路,在王集鼻状构造部署了泌12 井,获日产46.5 t 的工业油流,发现王集油田。当时认为王集油田断层复杂且油层薄,因此,没有作为泌阳凹陷的勘探重点进一步开展工作。

1.2 全面勘探阶段(1984—1999年)

1.2.1 泌阳凹陷北部斜坡带勘探

北部斜坡带占泌阳凹陷面积的一半,在早期仅仅发现储量规模和丰度都很小的王集油田,剩余资源潜力大;泌阳凹陷南部的勘探在取得诸多发现后,进展也很缓慢。因此,在前期二维地震勘探的基础上,对北部斜坡带进行整体勘探。

1985 年,综合地震、化探资料和砂体研究,在井楼鼻状构造上部署的泌110 井钻遇油层,发现井楼油田,之后全面展开北部斜坡带稠油勘探。1986 年在古城鼻状构造落实圈闭后,在轴部部署的泌124 井钻遇油层,发现古城油田,随后沿构造轴部相继发现了富含油的泌123 断块和泌125 断块,成为古城油田寻找储量的主力区块。新庄地区地质浅井泌浅2 井见12.6 m 厚的稠油油层,从而发现了新庄油田。新庄油田构造复杂,断层非常发育,在北部斜坡带完成三维地震后,于1989年才完成详探工作,共发现11个含油断块。

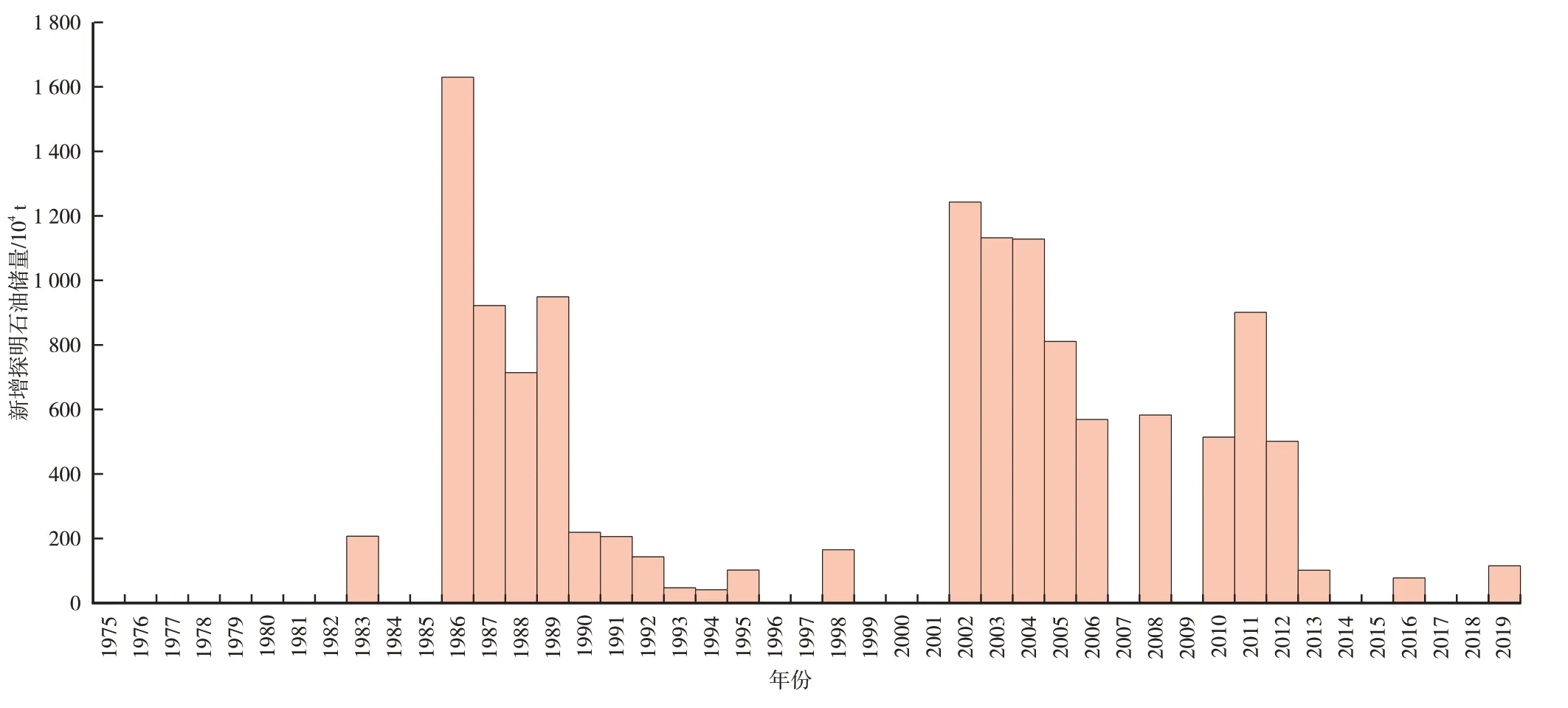

至1989 年,北部斜坡带第一轮大规模油气勘探基本完成,总结出一系列单断式凹陷缓坡带勘探认识,发现井楼、古城、杨楼和新庄4 个稠油油田以及王集油田柴庄含油区块。1986—1989 年,累计上交探明石油储量四千多万吨,是北部斜坡带的第一个探明储量增长高峰(图3)。

图3 泌阳凹陷北部斜坡带历年新增探明石油储量Fig.3.Yearly incremental proved reserves in the northern slope zone of Biyang sag

1.2.2 泌阳凹陷中南部深层勘探

就整个泌阳凹陷而言,以往发现的核桃园组三段下亚段油层主要分布在北部斜坡带或深洼陷周围地区,该段在深洼陷主体部位的勘探程度相对较低。下二门油田已探明和开发动用的储量从廖庄组底部到核桃园组三段上亚段都有分布,以前在油田主体部位虽有少数探井钻入核桃园组三段下亚段,但未发现油层。1989 年,根据对下二门地区砂体和构造的继承性分析,用类比法预测西部深层系存在有利圈闭和储集层,对下5-804 井加深钻探,在核桃园组三段Ⅳ—Ⅶ砂组发现油层;随后,又向西部署了下16 井,在核桃园组三段Ⅳ—Ⅷ砂组发现多套油层,获高产工业油流。

赵凹油田安棚鼻状构造当时所开采的油层均属于核桃园组三段上亚段,且大部分油层都集中在核桃园组三段Ⅲ—Ⅳ砂组。1991 年,泌185 井在核桃园组三段Ⅶ砂组获工业油气流,从而认识到赵凹油田安棚鼻状构造深层系有油气勘探前景。

1.2.3 南阳凹陷二次勘探

1985 年,在南阳凹陷展开二次勘探,针对东庄、魏岗、张店等油田,进行了三维地震采集、详探钻井等工作,开展了地层、构造、储集层、油藏类型与分布等成藏条件重新评价工作,发现和落实了部分圈闭。在东庄背斜、陈营鼻状构造和张店油田部署了一批探井和滚动评价井,取得了较好的效果。其中,在张店油田部署的南37 井、南38 井等5 口井均发现油层,张店油田新增探明石油储量638.00×104t。

1.3 深化勘探阶段(2000年至现今)

1.3.1 泌阳凹陷复杂断块、断层-岩性油藏勘探

2000 年,针对新庄地区目的层埋藏浅、断层复杂的问题,开展浅层三维地震资料处理和解释,落实一批复杂断块圈闭。2001 年,泌浅57 井发现了新的含油断块,拉开了斜坡外带油气勘探的序幕。在复杂断块区部署一批地质浅井,使新庄油田的含油面积和探明储量大规模拓展。2005 年,在西部井楼—高庄地区发现新的含油区块;在新庄地区以往勘探成果的基础上,进一步向斜坡外带扩展,发现东部高部位断块含油富集区。2002—2005 年,在北部斜坡带深化勘探中,新增探明石油储量4 314.00×104t,形成泌阳凹陷探明储量第二个增长高峰(图3)。

2008 年,积极调整北部斜坡带的勘探思路和方向,勘探对象由构造油藏拓展为构造-岩性复合油藏。成藏条件分析认为,古城和王集鼻状构造倾没端发育一系列北东—南西向断层,与北西—南东走向的古城地区曲流河三角洲砂体和近东西走向的侯庄地区辫状河三角洲砂体配置,易形成断层-岩性圈闭;构造倾没端是油气向斜坡带运移的通道,易于油气聚集成藏。2008—2012 年,在古城—毕店地区和王集地区落实一批断层-岩性圈闭,通过部署井位钻探,取得了较好的效果,在北部斜坡带整体勘探中,达到了探明储量第三个增长高峰。

2014—2015 年,通过“点—线—面”立体研究,在王集地区部署的柴50 井和泌166-1 井在深层系获高产工业油流,突破了核桃园组三段下亚段复杂断块油藏勘探的瓶颈。

1.3.2 南阳凹陷复杂断块油藏勘探

南阳凹陷张店油田断裂系统和成藏条件较为复杂,多年来一直未有大的突破。2000 年,加强对油田周缘白秋地区和黑龙庙地区三维地震资料的精细处理及解释,开展成藏条件研究,落实了一批新圈闭。2002 年,白秋地区南79 井获得日产40.3 t 的工业油流,发现富含油断块;2007 年,南33 断块高部位张36井初期日产油量达31.5 t,实现了白秋地区复杂断块群勘探多点突破。

受断裂结构控制,马店地区油层在圈闭高部位呈叠瓦状展布[3],近年来,不断深化该区复杂断块勘探。2012—2014 年,部署的多口井钻遇油层,其中,南144井获高产工业油流;2015 年,南137-1 井获最高日产54.9 t 的工业油流,是近年来张店油田日产油量最高的井,实现了马店地区勘探的又一突破。

1.3.3 泌阳凹陷岩性油藏勘探

2001 年,针对安棚鼻状构造深层系[4]油气藏低孔低渗的特点,应用核磁共振测井识别油气层,并进行大型压裂改造,一批探井获高产工业油气流。泌252井压裂后日产油量为88.5 t、日产气量为15 700 m3,实现了深层系勘探的突破[5],2002 年在赵凹油田新增探明储量为1 230.00×104t油当量。

2003 年,对南部陡坡带三维地震资料进行重新采集、处理和解释,地震资料的品质得到了明显改善,查明了边界断裂带的构造特征,发现一批不同类型的隐蔽圈闭。2004 年,在栗园地区部署的泌293 井核桃园组一段和核桃园组二段均获工业油流,为该区浅层系油藏勘探开拓了新的思路,随后泌304 井发现了栗园地区储量丰度最高的浅层油藏[6]。2005 年,在安棚鼻状构造南翼钻探的泌301 井为陡坡带小型砂砾岩油藏勘探打开了新局面。

深化勘探阶段是南襄盆地勘探史上第三个储量增长高峰期,连续13 年实现探明储量高位增长,在泌阳凹陷和南阳凹陷累计新增探明石油储量近1.37×108t,为油气勘探奠定了坚实的资源基础。

2 勘探启示

泌阳凹陷和南阳凹陷均为断陷湖盆,具有相似的构造背景和成藏条件。相比于南阳凹陷,泌阳凹陷油气更为富集,勘探成果更为丰富,因此,本文选取更具代表性的泌阳凹陷来总结其勘探经验启示。泌阳凹陷的形成受南部唐河—栗园大断裂和泌阳—栗园大断裂的控制,自北向南可划分为北部斜坡带、中部深洼带和南部陡坡带。北部斜坡带的沉积体系为古城、张厂地区远源曲流河三角洲和王集、侯庄地区近源辫状河三角洲;中部深洼带暗色湖相泥岩分布广,有机质类型好,丰度高,是泌阳凹陷的烃源岩;南部陡坡带发育平氏地区扇三角洲和小型冲积扇体[7]。

平面上油气呈环带状分布[8],且沿正向构造富集(图4);纵向上具有明显的差异性和分段性,整个凹陷从始新统大仓房组到渐新统廖庄组都有油气分布,但集中在核桃园组二段和核桃园组三段,核桃园组三段油气分布也有明显的差异性,主要分布在Ⅱ—Ⅳ砂组。

图4 泌阳凹陷油气分布Fig.4.Oil and gas distribution in Biyang sag

2.1 断陷湖盆大型砂岩上倾尖灭油藏勘探

2.1.1 落实岩性边界,明确双河油田油藏类型

按照“沿构造占高点”的勘探思路发现了双河油田后,部署的几口探井储集层厚度都很大,且多为砂砾岩,说明是近物源沉积。双河油田北部泌6 井,砂层少而薄,据此预测双河油田以北可能有砂岩上倾尖灭油藏存在。为解决油藏类型的认识问题,在双河和泌42 井之间的低部位钻探了泌28 井,日产油量为902.0 t,是泌阳凹陷产量最高的一口井,从而实现了双河和江河地区含油连片,说明江河地区为岩性油藏。随后在双河地区部署了一批探井,明确了岩性油藏的含油边界,证实了双河油田为一大型整装砂岩上倾尖灭油藏。

2.1.2 湖进式沉积模式指导油气勘探,落实亿吨级储量

双河油田东南部鼻状构造明显,自北西向南东倾没,倾没端发育一组近东西走向的正断层,横切鼻状构造;西北部江河地区为向西北抬升的单斜,构造简单。来自南部平氏地区扇三角洲砂体呈扇状或朵状分布,由湖盆边缘向凹陷方向下倾,后期的构造掀斜使西北部地层抬升,扇三角洲砂体由下倾反转为上倾。早期沉积的砂体(核桃园组三段下亚段)通常在西北部江河地区尖灭,后期由于湖盆面积不断扩张,砂体呈阶梯状逐渐向东南边界迁移,属典型的湖进式沉积[9]。不同层段的上倾尖灭砂体与鼻状构造配置,形成众多叠置的砂岩上倾尖灭圈闭,油气沿砂体发生大规模侧向运移,在圈闭中聚集成藏(图5)。

图5 双河油田油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.5.Hydrocarbon accumulation model in Shuanghe oilfield(profile location is shown in Fig.1)

对于以砂岩上倾尖灭油藏为主的油田,鼻状构造为油气富集提供良好的条件,对砂体分布规律的认识,为扩大探明储量奠定了基础。在湖进式沉积模式的指导下,明确了砂体展布规律及勘探方向——双河油田主体区核桃园组三段上亚段和双河油田江河地区核桃园组三段下亚段。截至2000 年,泌阳凹陷已落实亿吨级储量。在深化勘探阶段,以相控理论为指导,通过相控模式下储集层预测,开展地震储集层横向预测,落实了储集层展布范围,在双河油田北部发现多个砂岩上倾尖灭油藏,储量进一步增加,成为大型砂岩上倾尖灭油藏勘探的典型案例。

2.2 北部斜坡带复杂断块油藏勘探

新近纪强烈的构造运动使北部斜坡带发育一系列宽缓鼻状构造,西部为北西—南东向古城鼻状构造,东部为北东东—南西西向王集—新庄鼻状构造,中部宽缓的张厂向斜上发育小型付湾鼻状构造[10],构造轴线自斜坡边缘向东南深凹区收敛并倾没。鼻状构造断裂系统复杂,发育多组北东—南西向、北东东—南西西向的正断层,形成一系列平面上垒堑相间、剖面上呈叠瓦状的断鼻和断块。

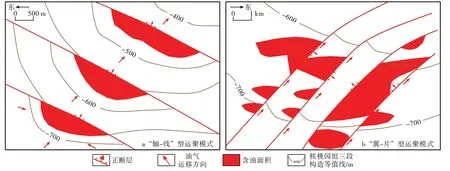

北部斜坡带鼻状构造受沉积和构造复合作用控制,具有继承性,是油气运移的有利指向区。自西向东依次发育的古城、张厂、王集、侯庄三角洲砂体构成了叠合连片的沉积体系,其中侯庄、古城三角洲砂体规模最大,控制储集层分布,是良好的油气储集场所。斜坡外带的地层不整合圈闭、鼻状构造主体上的断鼻(断块)圈闭、鼻状构造两翼及倾没端的断层-岩性圈闭可以使大量油气聚集成藏(图6)。

图6 古城油田油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.6.Hydrocarbon accumulation model in Gucheng oilfield(profile location is shown in Fig.1)

2.2.1 鼻状构造主体区断鼻断块油藏勘探

北部斜坡带早期勘探主要是依据二维地震,思路是“沿构造占高点”。由于构造主体断鼻断块油藏含油层段厚、油藏丰度高,因此,除少数井打在构造低部位失利外,大部分井取得了成功。在古城油田自东南向西北沿构造轴线发现了富含油的泌123、泌124 和泌125 断鼻群,在王集油田构造轴线两侧发现一批断块油藏。通过北部斜坡带成藏条件分析和典型油藏解剖,发现断层与鼻状构造的切割关系控制油气的运移和油藏分布。在古城地区和新庄南部地区,油气穿断层呈线状运移,聚集在鼻状构造轴部,为“轴-线”型运聚模式(图7a);在王集地区和新庄外带,油气沿断层呈片状运移,聚集在鼻状构造两翼[11],为“翼-片”型运聚模式(图7b)。

图7 北部斜坡带断块油藏运聚模式Fig.7.Hydrocarbon migration and accumulation models of fault-block reservoirs in the northern slope zone

2.2.2 斜坡外带复杂断块油藏综合勘探

斜坡外带由于目的层埋藏浅(50~600 m),浅层地震反射信息杂乱,难以满足浅层构造精细解释的要求,一直没有取得大的进展。2000 年,在斜坡外带开展以保护浅层反射为重点的地震研究,新的地震资料得到了浅层良好反射信息,新近系和古近系之间的不整合面反射清晰,古近系目的层的反射品质也普遍较高[12-13],满足了复杂断块精细刻画的要求[14]。如泌浅57 井在埋深超过300 m 的地层连续钻遇50 多米厚的油层;新浅93井发现埋深52~56 m的油藏。

2.2.3 斜坡内带断层-岩性油藏勘探

随着勘探程度的不断提高,鼻状构造主体勘探难度越来越大。2009 年,开展了北部斜坡带成藏条件及分布规律研究,认为斜坡内带(鼻状构造倾没端)砂体直接插入烃源岩之中,具有近源聚集的优势;砂体与断层走向近垂直相交,可共同控制圈闭。基于这一认识,确定了毕店地区及王集南缘为勘探突破口,但受沉积环境影响,斜坡内带砂体普遍较薄,准确识别薄储集层是勘探的关键。通过岩石物理分析和储集层地震响应特征研究,发现在沉积环境及埋深基本相同的条件下,油层普遍具有弱振幅的地震响应特征,因此,选用储集层反演及动态演化技术进行薄储集层识别。在古城鼻状构造倾没端识别了悬挂式断层-岩性圈闭群,泌398 井、泌377 井等获得了成功,开辟了新的勘探领域。形成“相控定砂、正演定储、定性预测、定量刻画”的储集层预测技术[15]。运用该技术,继续向深洼区延伸,2018 年,在古城鼻状构造倾没端部署的泌424井获工业油流。

以“轴-线”型运聚模式和“翼-片”型运聚模式为指导,采用保护浅层反射的地震处理技术、沿构造趋势面切片技术、储集层反演及动态演化技术精细刻画复杂断层和预测储集层展布,是北部斜坡带复杂断鼻断块、断层-岩性油藏不断取得突破的关键。

2.3 南部陡坡带小型砂砾岩油藏勘探

泌阳凹陷南部陡坡带砂砾岩沉积受边界断裂和古隆起的双重控制,砂砾岩体沿边界断裂呈裙带状分布。自西向东发育赵凹—安棚鼻状构造、栗园鼻状构造、梨树凹鼻状构造和孙岗—下二门背斜。

2.3.1 发现南部陡坡带储量丰度最高的栗园鼻状构造

勘探初期,由于二维地震资料难以准确刻画鼻状构造,无法落实构造高点[16],再加之对目的层系的认识存在偏差,导致栗园鼻状构造勘探失利。三维地震部署后,在核桃园组三段顶面发现了断鼻圈闭,泌187 井虽钻遇大套油气显示,但显示级别低,主要为荧光和油迹,对比邻近的赵凹油田、双河油田表明,一般油斑显示级别以上才可能为油层[16-17],因而,延缓了栗园鼻状构造的勘探进程。

2005 年,部署了新一轮高精度三维地震,信噪比和分辨率较原来的均有大幅度提高,运用叠前深度偏移处理资料,解决了边界断裂归位难的问题,准确落实了栗园鼻状构造面貌。在成藏条件分析的基础上,部署了泌304 井,在核桃园组一段和核桃园组二段探明石油储量1 338.07×104t,占赵凹油田已探明储量的36%,是泌阳凹陷储量丰度最高的含油区块(图8)。泌304 井的成功证明,陡坡带岩性油藏勘探潜力巨大。

图8 栗园鼻状构造油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.8.Hydrocarbon accumulation model in the Liyuan nose-like structure(profile location is shown in Fig.1)

2.3.2 “沟扇对应”理论指导砂砾岩体勘探

栗园鼻状构造位于唐河—栗园和泌阳—栗园2条边界断裂之间,转换断层的存在使得不同断层上下盘之间相互错动,形成了构造低地,水流冲刷原始地层形成古冲沟,在冲沟前方可发育小型扇体[18]。钻井资料显示,栗园鼻状构造浅层储集层以砂砾岩和细砂岩为主,深层储集层以含砾砂岩、含砾细砂岩和细砂岩为主,总体来说,该区核桃园组岩性混杂,岩石成分成熟度和结构成熟度相对较低[19],具有砂砾岩体的沉积特征,栗园鼻状构造的沉积遵循“沟扇对应”理论[20-23]。

在“沟扇对应”理论的指导下,探索砂砾岩扇体预测技术,发现基于梯度构造向量算法的混沌属性对于刻画反射杂乱、多期次叠置的砂砾岩扇体具有较好的效果[24]。砂砾岩体堆积速度越快,成层性越差,则地震反射越杂乱,混沌属性值越高。运用混沌属性开展储集层预测,发现泌405 井区和梨树凹区块存在多个砂砾岩扇体,是下一步勘探的潜力区块。

2.4 环洼带断层-岩性油藏勘探

以往的勘探实践表明,泌阳凹陷油气主要富集于北部斜坡带和南部陡坡带的正向构造,深洼区和环洼带为沉积和沉降中心,不利于油气成藏。如下二门背斜西翼,油气显示层数多、级别高,单层厚度大,但试油多出水,因此认为下二门油田侧缘主要为残余油和过路油,难以成藏。

随着主体区勘探程度日益加深,2017 年重新开展了下二门背斜西翼构造、沉积、成藏综合研究,认识到:①环凹带局部存在微幅度鼻状构造;②该区处于侯庄辫状河三角洲前缘,砂体分支明显,与北东东—南西西向断层相互配置形成断层-岩性圈闭;③已钻井油气显示丰富,证实是油气运移通道。说明下二门背斜西翼具有良好的成藏条件,关键是如何准确落实构造细节。

陡坡带高陡构造发育,大断裂带两侧地震资料信噪比差异大,速度横向变化剧烈,时间剖面上的高点往往不是构造的真正高点,导致形成一些构造假象。针对这一问题,开展了精细速度建模研究,探索出一套适合下二门背斜的“模型层析建场、层控克里金误差校正、沿层时深转换”变速构造成图方法,准确刻画了构造形态。2019 年,在下二门背斜西翼落实一批断层-岩性圈闭,泌426井和泌437井均获高产工业油流,实现了该区30 年来又一次突破,证实环洼带同样具备成藏的有利条件,泌阳凹陷的勘探正由陡坡带、斜坡带、环洼带走向全盆地。

3 结论

(1)南襄盆地泌阳凹陷和南阳凹陷勘探历程可以划分为初期勘探、全面勘探和深化勘探3个阶段。

(2)断陷湖盆大型砂岩上倾尖灭油藏、北部斜坡带复杂断块油藏、南部陡坡带小型砂砾岩油藏、环洼带断层-岩性油藏在泌阳凹陷油气勘探中具有重要的地位,其勘探启示对整个盆地的勘探具有指导和借鉴意义。

(3)湖进式沉积模式指导大型砂岩上倾尖灭油藏整体勘探,精细沉积微相研究是基础;运聚模式控制油藏分布,断层的精细刻画和储集层预测技术是复杂断块、断层-岩性油藏高效勘探的关键;“沟扇对应”理论指示扇体发育区,混沌属性精细刻画砂砾岩扇体;环洼带靠近边界断裂一侧具备成藏的良好条件,准确归位断层、识别微幅度构造是油气勘探的突破口。