北部湾盆地海域油气勘探历程与启示

李凡异,张厚和,李春荣,张文昭,郝婧,徐庆梅,严寒

(中海油研究总院有限责任公司,北京 100028)

1 盆地概况

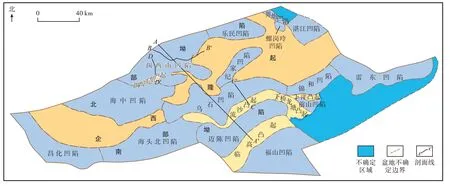

北部湾盆地位于南海北部大陆架西部,面积51 517 km2,盆地包括北部湾海区的一部分、雷州半岛东部海区的一部分以及雷州半岛南部和海南岛北部陆地(图1),海域部分为主体,北部湾盆地海底地貌较平坦,海水较浅,深度小于55 m,北浅南深。

图1 北部湾盆地构造划分Fig.1.Division of tectonic units in Beibu Gulf basin

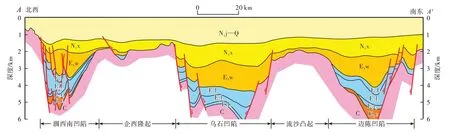

北部湾盆地位于扬子板块南端粤桂古生代褶皱带和海南褶皱带之间的红河走滑断裂带,是南海北部大陆架西部一个以新生界为主的盆地。基底为古生界变质岩,古生代中—晚期为隆升剥蚀区,自印支运动以后,整个北部湾盆地范围为一陆地,处于长期的隆起和剥蚀状态。盆地经历了神狐运动、西卫运动、南海运动、东沙运动等构造演化过程,其现今盆地结构体现了复杂区域动力背景下多期次构造运动的叠合效应,形成和发展过程主要经历了裂陷期、断拗转换期、抬升剥蚀期及拗陷期,结构上具有明显的“先断后拗”双层结构(图2)。

图2 北部湾盆地北西—南东向地层结构剖面(剖面位置见图1)Fig.2.NW-SE stratigraphic structure section in Beibu Gulf basin(profile location is shown in Fig.1)

古近纪早期,随着南海盆地的张开和红河走滑断裂的活动,盆地开始形成和演化。在裂谷阶段由一系列北东—南西向和北东东—南西西向的裂谷湖泊组成,古近纪分为涠西南、海中、迈陈、乌石、福山、海头北等凹陷,形成相应的湖泊。盆地构造格局呈两坳夹一隆,具有多凹多凸、相间排列的特点。古近纪以箕状断陷为主,充填了湖海和河流沉积,形成了陆相烃源岩、储集层和盖层;新近纪盆地整体沉降,海相沉积覆盖各个凹陷[1-3](图3)。北部湾盆地烃源岩主要是古近系流沙港组和涠洲组,流沙港组是盆地主要烃源岩,部分凹陷深部可能发育涠洲组或长流组烃源岩。流沙港组烃源岩厚度大,数百米至千余米,有机质丰度高且类型好,其中流沙港组二段烃源岩有机质丰度高,母质类型主要为Ⅰ型—Ⅱ1型,生烃能力强,已有大量油气生成并聚集成藏,属于优质烃源岩[4-6]。北部湾盆地储集层广泛发育,自下而上既有古生界基底碳酸盐岩潜山,又有古近系的陆相碎屑岩和新近系的海相碎屑岩。目前北部湾盆地的主要产层为古近系始新统流沙港组和渐新统涠洲组,其次为新近系中新统下洋组和角尾组,主要储集层包括辫状河三角洲砂体、扇三角洲砂体、曲流河三角洲砂体、湖底扇砂体、滨浅海砂体等,此外还发育古生界石灰岩潜山储集层(图3)。

图3 北部湾盆地生储盖组合综合柱状剖面Fig.3.Comprehensive column of the source-reservoir-cap assemblage in Beibu Gulf basin

2 勘探历程

北部湾盆地油气勘探始于20 世纪60 年代,发现了涠西南和乌石2 个富烃凹陷;在不同勘探阶段,围绕不同区带、构造类型及层系勘探,均有较好的油气田发现,探明石油储量不断递增,取得了丰硕的勘探成果。

2.1 盆地勘查与地震勘探史

1963年,地质部开展了1∶500 000航空磁测工作。1964—1965 年,在海南岛北部临高以西浅海区,开展了少量浅海地震工作。1970 年,地质部进入北部湾,并于1972 年正式开展北部湾1∶500 000 地震、重力、磁力等勘探工作。1974 年,在认为含油远景比较好的涠西南地区进行了1∶100 000 的地震测线加密工作。1979年7月,石油部与美国、英国、意大利等国家的石油公司签订了南海北部大陆架西区地球物理勘探普查协议,至1988 年,先后与日本出光,美国太阳、宾斯、凯恩等多个石油公司签订石油合同及协议,合作完成二维地震两万多公里。早期主要以二维地震为主,2000 年以后开始大面积采集三维地震,主要分布在涠西南和乌石凹陷,2012—2013 年,为了推动乌石17-2 油田的勘探开发,中海油开展了宽方位海底电缆(OBC)地震资料采集和处理,极大提升了地震资料品质。

2.2 石油钻探史

早在20世纪60年代,先后在涠洲岛、福山凹陷和雷州半岛上钻探了少量浅井。1963 年,在涠洲岛上钻探涠浅1 井,1964 年2 月完钻,井深一千多米,揭示了古近系和石炭系。1963—1965 年,相继在盆地南部钻了5 口浅井,发现了一套新近系海相地层和少量古近系涠洲组及白垩系。另外,在雷州半岛上也钻了一些浅井,最大井深1 201 m,上述各井均未见到油气显示。1977 年8 月,在涠洲11-1 构造上的第一口预探井——湾1井正式开钻,同年9月完钻,该井证实了流沙港组一段、二段和三段有良好的烃源岩,并在流沙港组三段测试获得油流,为北部湾盆地首口出油井。1977—1979 年底,北部湾盆地共钻井8 口,发现了涠洲11-1、涠洲11-4和乌石16-1这3个含油构造,以及新近系、流沙港组一段、流沙港组三段和石炭系4 套含油层系。其中有6 口井测试获得油气流,勘探成功率高达75%,只有湾10 井钻在流沙港凸起上,未见油气显示。1980—1988 年为对外合作高峰期,1981 年1 月与道达尔公司合作开钻第一口合作井——WS16-1-1 井,截至1985 年,道达尔公司共钻探井14口,证实了5个含油气构造。另外,与出光、太阳和宾斯合作钻井7 口,均未见油气层,只有出光研究区北部的WZ22-3-1 井见到少量油斑显示。在对外合作的同时,坚持在全盆地范围持续进行研究和勘探,并成功打出一批高产井。1985—1996 年,自营钻探多口井,并获得较好的发现,为后期全面自营勘探积累了重要的勘探经验和基础资料。1999 年,在涠洲12-1油田北块成功钻探了WZ12-1-5井,获高产工业油气流。2005—2015 年,涠西南凹陷滚动勘探累计钻井一百多口,取得了不错的效果。2010年11月,在乌石凹陷钻探井WS17-2-1 井,经测试获得工业油气流,打开了乌石凹陷勘探新局面,也促使北部湾盆地探井数保持持续增长势态。截至2019 年底,北部湾盆地共钻三百余口探井,大部分集中在涠西南凹陷和乌石凹陷。

2.3 油气储量增长史

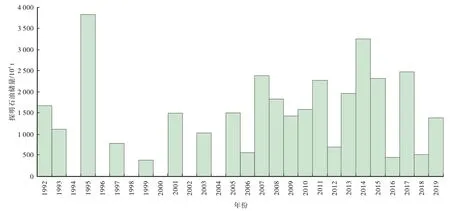

北部湾盆地油气资源以石油为主,石油地质资源量17.58×108t,是目前中国近海探明石油储量贡献排名第三的盆地,累计探明石油储量3.61×108t,盆地整体石油地质探明程度21%,处于储量发现高峰阶段前期,油气资源潜力巨大,未来仍将是中国海域油气勘探的主战场[7-8]。具体到二级构造单元,探明石油储量主要分布在涠西南凹陷和乌石凹陷,探明石油储量分别为2.61×108t 和0.58×108t,探明程度分别为34%和11%,分别处于储量发现高峰阶段和储量发现早期阶段;另外,北部湾盆地其他3 个主要二级构造单元(海中凹陷、迈陈凹陷和雷东凹陷)还没有探明地质储量,石油地质资源量合计4.43×108t,油气资源潜力巨大。北部湾盆地海域探明储量出现过2 次增长高峰(图4),第一次是1995年前后以涠西南凹陷涠洲12-1和涠洲11-4 油田为代表的储量增长高峰,北部湾盆地海域累计探明石油储量突破1.00×108t,揭示了涠西南凹陷满凹含油的特点;第二次是2014 年前后以乌石凹陷乌石17-2 油田为代表的探明储量增长高峰,说明乌石凹陷东区中央隆起带是油气有利聚集带,也证实乌石凹陷是北部湾盆地继涠西南凹陷之后又一富烃凹陷,开启了北部湾盆地勘探的新局面。

图4 北部湾盆地1992—2019年历年新增探明石油储量统计Fig.4.Statistics of incremental proven geological reserves of oil in Beibu Gulf basin from 1992 to 2019

2.4 油气产量增长史

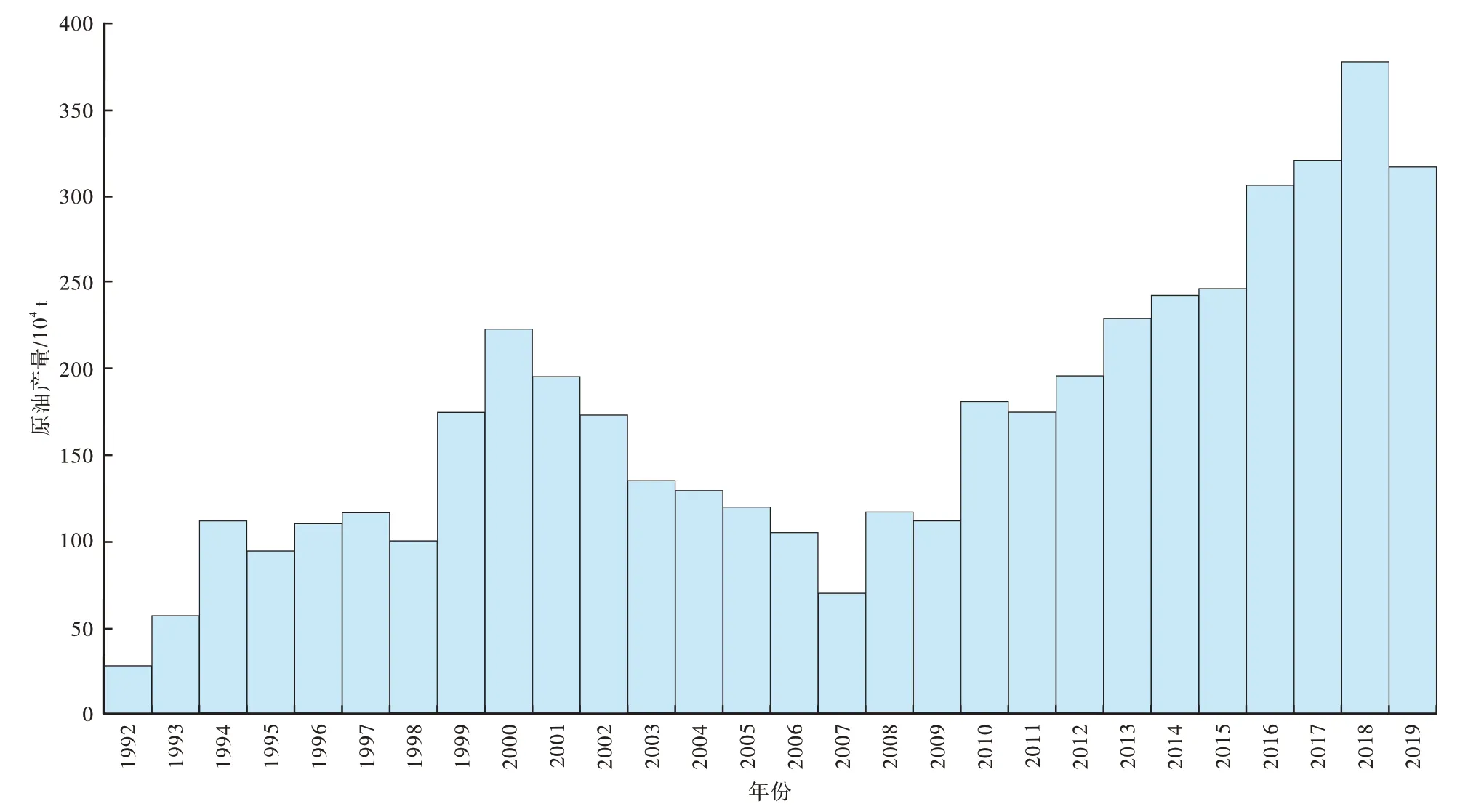

经过近60年的油气勘探和几代石油人的努力,北部湾盆地原油产量历史性突破350×104t,至今油田老区仍有较大的挖掘潜力,盆地新区勘探持续获得新发现,油气产量保持稳步增长(图5)。截至2018年,北部湾盆地累计生产原油4 604×104t,成为南海北部大陆架之上一个重要的油气生产区。2000 年出现一次产量高峰,涠洲12-1 和涠洲11-4 油田2 个油田产量突破200×104t,由于后续发现的油田规模较小,至2007年,产量陷入低谷,随着涠西南凹陷滚动勘探的不断深入,依托已有设施开发,采用沿带部署、立体勘探、整体评价、分步实施、及时调整、滚动发展、逐步联片的思路,产量重回上升的趋势。

图5 北部湾盆地1992—2019年历年原油产量统计Fig.5.Statistics of oil production in Beibu Gulf basin from 1992 to 2019

2.5 勘探历程划分

依据石油钻探史、油气储量增长史以及勘探成果等资料,可将北部湾盆地海域的油气勘探历程划分为3 个阶段(图6)。①早期探索阶段(1960—1995 年),认识了北部湾盆地的基本构造特征,划分了二级构造单元,发现了一批主要局部构造,证实了涠西南凹陷是富烃凹陷。②涠西南凹陷突破及滚动勘探阶段(1995—2010年),涠洲12-1油田成功评价,北部湾盆地储量显著提升,但后期勘探进入瓶颈期,中海油采用滚动勘探战略,扭转了局面,实现了储量升级和增加。③乌石凹陷突破及新领域探索阶段(2010 年至今),乌石凹陷WS17-2-1 井的钻探取得了突破,证明了乌石凹陷是北部湾盆地继涠西南凹陷之后又一富烃凹陷,同时对北部湾盆地潜山油气藏等新领域积极探索,为后续的可持续发展积蓄了力量。

图6 北部湾盆地海域勘探阶段划分Fig.6.Division of offshore exploration stages in Beibu Gulf basin

3 勘探启示

3.1 滚动勘探战略引领涠西南凹陷储量持续增长

1995 年,自营勘探成功钻探WZ12-1-2 井等评价井,涠洲12-1 油田探明石油储量4 541×104m³,涠西南凹陷油气勘探获重大突破。2001—2003 年,针对涠洲12-1、涠洲11-1和涠洲11-1N 构造部署预探井,获得了良好的勘探成果,但后期资源量向储量的转化率低,严重影响了油田的可持续发展[9]。

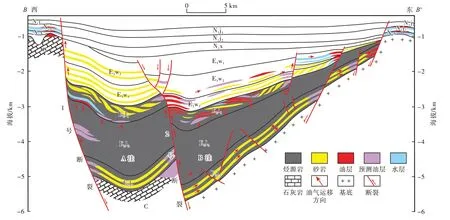

涠西南凹陷具有“断裂沟源、断脊运移、两面控藏、纵向叠置、横向连片、满凹含油”的复式油气聚集特征(图7),正向构造单元以构造油藏或构造背景下的岩性油藏为主,油气相对富集,负向构造单元以岩性油藏为主,油气丰度相对较低[10]。涠西南凹陷断裂发育,地质情况复杂,油藏规模较小,仅着眼于单个目标进行勘探与开发存在规模小、成本高、风险大等因素,难以获得较好的经济效益。

图7 涠西南凹陷油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.7.Hydrocarbon accumulation model in Weixinan sag(profile location is shown in Fig.1)

面对涠西南凹陷满凹含油但油田平均储量规模较小的难题,中海油提出滚动勘探战略,通过对边际油藏进行滚动勘探评价,实现了储量升级和增加。立足于涠西南富烃凹陷复式油气聚集和整带含油的地质认识,依托已有设施开发,针对复杂断裂构造带具有断裂复杂、单个规模较小但可能连片分布、油气水分布复杂的特点,在已有钻井工作量和勘探成本有效控制的条件下,采用“整体评价、分步实施、先探主块、随时调整、逐步连片”的滚动战术,采用循序渐进的方法,先选择规模较大的区块进行集束钻探,证实其含油气性及大致储量规模,解决“立架子”问题,即建立新的生产平台,再对全区可能有开发潜力的区块进行整体评价。对于规模较小的区块,可留待开发设施建成之后再考虑挖潜与扩边。

2004 年,围绕涠洲12-1 油田和涠洲11-4 油田进行滚动勘探,取得了良好效果。自2005 年开始,涠西南凹陷设施周围10 km 范围内作为滚动勘探区,全面实施滚动勘探。在此期间,三维地震大面积覆盖,圈闭落实更准确,勘探从构造油藏发展到隐蔽油藏,在涠西南凹陷2 号断裂、涠西南低凸起倾没端、1号断裂等区带获得突破。①2号断裂证实亿吨级复式连片大油气田。自1977 年钻探湾1 井至2002 年,2 号断裂发现了涠洲11-1 和涠洲6-9 共2 个含油构造,受资料条件及认识程度影响,一直未能建成投产。通过改善地震资料品质、加深认识和改变思路、改善测试工艺等,对2 号断裂的认识发生了巨大变化,滚动勘探不仅盘活了涠洲11-1 和涠洲6-9 含油构造,而且新发现了涠洲11-1N、涠洲11-1E、涠洲6-10、涠洲6-8 油田和涠洲11-2 等含油构造,证实了该区复式油气聚集,具有连片形成大油气田的条件。②涠西南低凸起倾没端发现大中型油气田,打开了东南斜坡勘探局面。涠州11-4 油田是涠西南低凸起上角尾组的披覆背斜油田,说明油气已沿涠西南低凸起倾没端由涠西南凹陷的B 洼和C 洼大量运移到该区,是油气运移的主要方向。通过资料改善、认识突破、思维转变和技术进步,该区勘探获得了较大突破,落实了1 个中型油田。③1 号断裂下降盘岩性圈闭成藏,有望连片含油,形成大油气田。1 号断裂下降盘(陡坡带)发育众多延伸至烃源岩中的构造脊,且发育众多水下扇及扇三角洲砂岩储集层,是非常有利的油气聚集带,通过滚动勘探陆续发现了涠洲5-7、涠洲6-1 等油气藏,证实了1 号断裂下降盘是油气成藏的有利区带。

3.2 乌石凹陷东区中央隆起带获重大发现

2010 年底,WS17-2-1 井的钻探取得了重大突破,在主要目的层流沙港组二段和三段发现厚油层,经测试获得工业油气流,无水产出,从而拉开了乌石17-2 油田勘探序幕。2012—2013 年,为了进一步搜寻有利圈闭并落实构造,推动乌石17-2 油田的勘探开发,中海油进行了宽方位海底电缆地震采集。通过对新采集的海底电缆地震资料进行三维资料重新落实,在构造落实过程中发现乌石17-2 油田西南侧具有良好的成藏条件,并于2013年钻探了WS17-2-8/Sa井,在流沙港组二段和三段获得了良好的油气层,并分别在流沙港组二段和三段进行了2 次DST 测试(钻杆测试),获得高产,证实了乌石17-2 油田西南侧各个断块有巨大的潜力,也证明了乌石凹陷是北部湾盆地继涠西南凹陷之后又一被钻井证实的富烃凹陷。

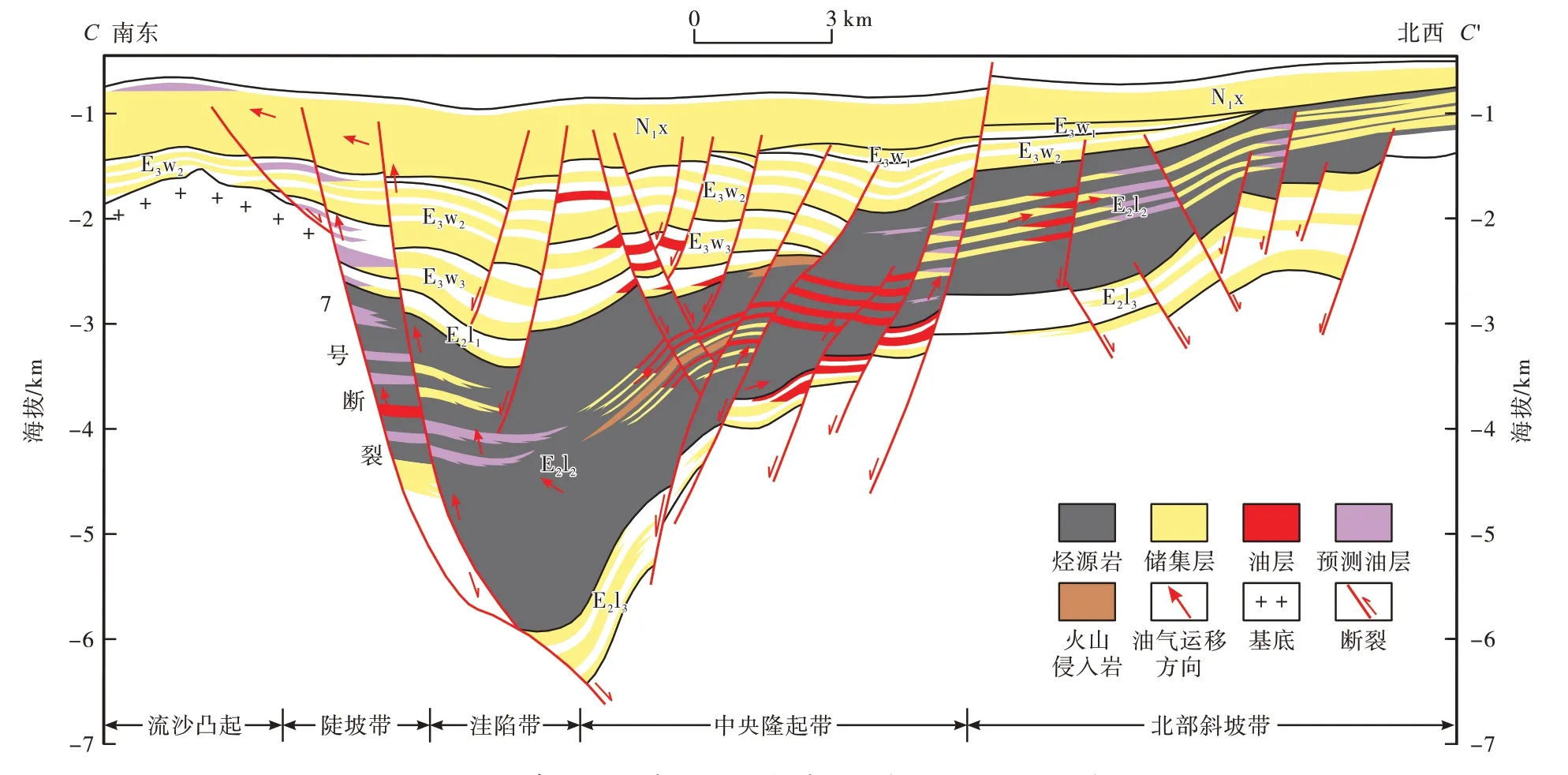

乌石17-2 油田所在的乌石凹陷东区中央隆起带主体部位油气成藏为源内横向运移—垂向有限调节成藏模式[11-12](图8)。烃源岩主要为流沙港组二段上、下2套优质烃源岩。生成的油气首先沿生烃层系内的输导层横向运移,油气在运移过程中遇到圈闭即可聚集,在有效圈闭中聚集成藏。而未能聚集的油气继续沿连通砂体侧向运移,遇开启性断层后,沿断层向上输导,油气逐级上移。在纵向和横向上均可发生较大距离的运移,直至遇到合适的圈闭为止。由于主成藏期断层活动较弱,大部分油气未能进入上覆层系,主要含油层系发育于生烃层系内部。只有在反向屋脊断层组合带中,在上覆层系中成藏的概率才较大。这种成藏模式导致自构造低部位到构造高部位均可成藏,造成纵向上含油层系叠合,横向上连片的特点。

图8 乌石凹陷东区油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.8.Hydrocarbon accumulation model in eastern Wushi sag(profile location is shown in Fig.1)

3.3 碳酸盐岩潜山油气藏展现勘探潜力

潜山油气藏作为断陷盆地一种重要的油气藏类型,是油气勘探的重要方向[13-16]。涠西南凹陷古生界碳酸盐岩潜山勘探程度低,但多口井在录井过程中见丰富油气显示,且测试获工业油流,发现多个碳酸盐岩潜山油气田或含油气构造,如涠洲11-1、涠洲5-2 等碳酸盐岩潜山油藏,展示了该领域广阔的勘探前景。

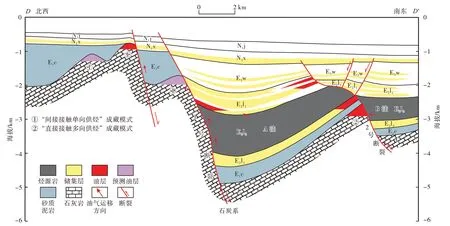

涠西南凹陷碳酸盐岩潜山油气成藏模式归纳为凸起区“间接接触单向供烃”和凹中隆“直接接触多向供烃”2 种基本类型(图9)。①凸起区“间接接触单向供烃”型发育在凹陷边缘,未与有效烃源岩直接接触,成熟烃源岩生成的油气往往经过断层、骨架砂体以及不整合面等组成的复合输导体系进行长距离二次运移,才能进入凹陷边缘的碳酸盐岩潜山圈闭中聚集成藏,具有油气运移距离远、单源单向间接供烃的特点。碳酸盐岩潜山圈闭距离生烃洼陷越近,油气充满度越高。②凹中隆“直接接触多向供烃”型,涠西南凹陷经历了多期次强烈的构造、断裂活动,形成大型潜山油气藏独特的“凹中隆”构造格局,潜山储集体周围往往被多个生烃洼陷包围,呈“围裙状”分布,两侧通过断层面与烃源岩对接,上部被烃源岩与源下红层所覆盖,成藏条件优越。该潜山一般埋深较大,但与烃源岩直接接触,使得油气经初次运移即可在古潜山圈闭中聚集。与边缘凸起区潜山相比,具有油气供给充足、运移距离近、优先充注及充注程度高的优势,该类潜山圈闭能否成藏以及成藏规模主要取决于优质储集层的发育程度。

图9 涠西南凹陷碳酸盐岩潜山油气成藏模式(剖面位置见图1)Fig.9.Hydrocarbon accumulation model in the carbonate buried hill in Weixinan sag (profile location is shown in Fig.1)

4 结语

(1)北部湾盆地北部坳陷涠西南凹陷油气勘探处于储量发现高峰阶段,其滚动勘探模式取得了显著的成效,不仅保障了储量和产量的持续稳定增长,同时为北部湾盆地乃至近海油气滚动勘探提供了可借鉴的成功实例。

(2)乌石凹陷处于储量发现早期阶段,乌石17-2油田的发现说明乌石凹陷东区中央隆起带是油气有利聚集带,不仅证实乌石凹陷是北部湾盆地继涠西南凹陷之后又一富烃凹陷,开启了北部湾盆地勘探的新局面,而且为盆地其他凹陷具备类似地质条件的区带提供了勘探思路。

(3)石炭系潜山展示了广阔的勘探前景,未来随着地震、钻井资料的升级和丰富以及地质认识的深入,一定会有可观的勘探场面。