化脓性脊柱炎的诊断与治疗(附67例病例报告)

林杰钊,林雨聪,罗金州,王 涛,陈奇凡,周初松

南方医科大学珠江医院骨科中心脊柱外科,广州 510280

化脓性脊柱炎是一种罕见但威胁生命的疾病,包括化脓性椎间盘炎、化脓性椎骨骨髓炎和硬膜外脓肿。化脓性脊柱炎好发于腰椎,其次为胸椎、颈椎、骶骨,主要累及椎体前部,发生率为每年每10万人0.4 ~ 2.0例,好发年龄为50岁以上,男性比女性更易患病,其易感因素包括糖尿病、长期使用糖皮质激素、恶性肿瘤、营养不良及免疫低下等。由于缺乏特殊的症状与体征,化脓性脊柱炎的诊断往往很困难[1-2]。本研究回顾性分析2013年5月—2019年12月收治的67例原发性化脓性脊柱炎患者临床资料,以期为化脓性脊柱炎的诊疗提供参考,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

化脓性脊柱炎诊断标准[2-4]:①具有化脓性脊柱炎相关临床表现,如局部疼痛、发热、神经症状等;②影像学资料提示有椎体、椎间隙破坏及软组织肿胀或脓肿形成;③红细胞沉降率(ESR)> 20 mm/h,C反 应 蛋 白(CRP)>10 mg/L;④穿刺、手术样本分离出病原菌或血培养2次阳性;⑤组织病理学结果提示化脓性感染。按照上述诊断标准,具备临床表现的同时具有病原学或病理学证据者可明确诊断并纳入本研究。排除标准:①脊柱手术及经皮脊柱手术后手术部位感染;②有其他脊柱部位手术史;③有背部褥疮或穿透性伤口病史[5]。

根据上述标准,共67例患者纳入研究,其中男45例、女22例,年龄为11 ~ 89(57.42±14.70)岁;合并糖尿病史14例,外伤史3例,非脊柱部位手术史7例,感染史10例,静脉使用毒品1例。从出现症状到接受治疗间隔时间为(4.95±11.75)个月,最短1 d,最长10年。主要症状及临床表现:发热20例,局部疼痛66例,放射痛31例,伴神经症状21例,直腿抬高试验阳性15例,“4”字试验阳性5例。受累节段:颈椎9例,胸椎13例,胸腰段1例,腰椎33例,腰骶段10例,骶骨1例 。其中,采用手术治疗52例(颈椎7例,胸椎10例,腰椎28例,多节段7例);采用非手术治疗15例(颈椎2例,胸椎3例,腰椎5例,多节段5例)。

病原学检查:19例行血培养,阳性8例;42例行感染部位经皮穿刺或手术取组织样本送细菌培养,阳性26例。共27例患者培养出病原菌,其中金黄色葡萄球菌11例,大肠埃希菌4例,铜绿假单胞菌3例,表皮葡萄球菌2例,Ⅰ型猪链球菌1例,变异链球菌1例,布鲁杆菌1例,产气肠杆菌1例,非白色假丝酵母菌1例,克氏柠檬酸杆菌1例,多重病菌感染1例。

病理学检查:57例患者通过感染部位经皮穿刺或手术取组织样本送病理学检查,病理诊断为“慢性化脓性炎”,伴/不伴急性炎性反应,未见结核组织形态依据;2例经皮穿刺活检组织样本送病理检查,结果为阴性。

1.2 治疗方法

1.2.1 非手术

非手术治疗包括制动、卧床休息及营养支持治疗,依据病原学检查结果使用敏感抗生素治疗,若病原学检查结果阴性,则针对常见病原菌,如金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌进行经验性治疗。住院治疗期间每3 d复查1次炎性指标,包括白细胞计数(WBC)、ESR、CRP水平及肝肾功能。炎性指标正常后抗生素维持治疗6周,每2周复查1次炎性指标及肝肾功能。

1.2.2 手术

手术指征包括非手术治疗无效,剧烈疼痛,骨结构破坏至脊柱不稳或畸形、脓肿形成,产生神经症状及未获取病原学及组织学证据[1]。52例手术治疗患者根据感染部位不同采取不同手术入路,颈椎前路手术8例,胸腰椎后路手术44例。手术主要目的为病灶清除和神经减压,对于脊柱不稳者可行脊柱内固定术进行稳定性重建(52例),若清除病灶组织较多可行自体骨植骨(31例);对于椎旁软组织感染严重患者给予负压封闭引流技术(4例),可促进伤口愈合,控制感染。术后根据病原菌药敏试验结果或经验性使用抗生素维持治疗,加强营养支持,每3天复查1次炎性指标及肝肾功能。炎性指标正常后抗生素维持治疗6周,每2周复查1次炎性指标及肝肾功能。

1.3 疗效评价

记录并比较所有患者治疗前、治疗后1周的WBC计数、ESR、CRP水平等指标。定期复查病变节段X线、CT及MRI等明确炎症恢复情况及椎间融合情况。采用疼痛视觉模拟量表(VAS)评分[6]评估疼痛程度,有神经压迫症状的患者采用美国脊髓损伤协会(ASIA)分级[7]评估脊髓功能恢复情况。

1.4 统计学处理

采用SPSS 23.0软件对数据进行统计分析,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验;计数资料以率或百分比表示,组间比较采用χ2检验;以P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

手术患者均顺利完成手术。非手术患者中2例于就诊5 d内死亡,均为颈椎感染伴四肢瘫痪,继发感染性休克及全身多器官功能衰竭。其余患者均获得随访,随访时间12个月。

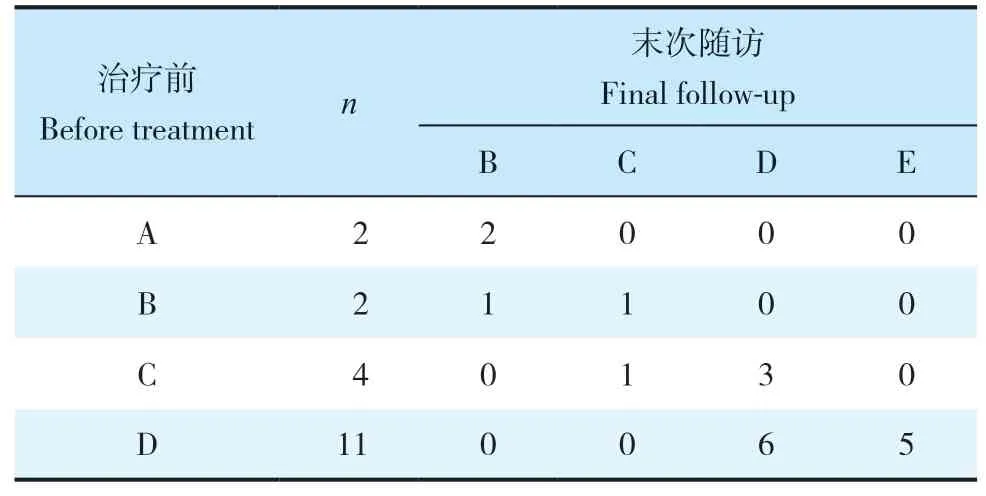

患者治疗前WBC计数为(9.72±4.74)×109/L、ESR为(74.50±29.67)mm/h,CRP水平为(65.72±66.01)mg/L。其中,52例手术患者术后1周WBC计数为(8.91±3.57)×109/L,与术前相比差异无统计学意义(P> 0.05);ESR为(66.24±26.34)mm/h,CRP水平为(37.98±31.73)mg/L,与术前相比差异均有统计学意义(P< 0.05)。13例非手术治疗患者根据病原菌药敏试验结果进行抗感染治疗,未检出病原菌者采用经验性抗感染治疗,抗感染治疗1周后WBC计数为(7.29±1.51)×109/L,ESR为(51.30±25.35)mm/h,CRP水平为(23.39±24.67)mg/L,与治疗前相比差异均有统计学意义(P< 0.05)。末次随访时,所有患者VAS评分由治疗前(6.36±2.61)分改善至(3.68±1.59)分,疼痛均显著改善;19例伴神经压迫症状患者中11例ASIA神经功能分级较术前有所恢复(表1)。复发患者7例(7/67,10.45%),抗感染治疗后逐渐好转出院(其中1例行内固定取出并病灶清除术);2例因术后切口渗液、愈合欠佳行清创缝合术;2例术后6个月内发生髋关节化脓性感染,分别行非手术和手术治疗后好转;末次随访时9例患者仍有不同程度局部疼痛。所有手术患者均未出现内固定松动、断裂。典型病例影像学资料见图1、2。

表1 ASIA神经功能分级Tab. 1 ASIA neural function grade N=19

图1 手术病例影像学资料Fig. 1 Imaging data of a surgical case

3 讨 论

化脓性脊柱炎是一种罕见但危害极大的疾病,可导致脊柱结构破坏、椎体塌陷后凸或形成硬膜外脓肿,从而压迫神经,导致截瘫发生。近年来,由于慢性疾病患者预期寿命的延长,化脓性脊柱炎发生率也逐渐升高[8]。由于其缺乏典型的临床症状,诊断常常被延误,给治疗带来了困难[9]。

本研究中患者性别比为2.05∶1.00(男∶女),患者年龄以50岁以上为主,61 ~ 70岁最为多见,其次为51 ~ 60岁,分别占比为28.36%、26.87%;上述数据均与既往研究[1]报道结果一致。化脓性脊柱炎的主要易感因素包括糖尿病史、其他部位感染史、脊柱外伤史、免疫抑制剂应用史、静脉注射毒品史等[10],可为临床诊断化脓性脊柱炎提供线索。同时,有易感因素的患者也可积极采取措施预防化脓性脊柱炎的发生,如积极控制血糖及治疗其他部位感染,远离毒品,尽量避免脊柱外伤及减少免疫抑制剂的应用。

化脓性脊柱炎缺乏典型的临床症状,易被漏诊、误诊。有研究[11]报道,从发病至出现临床症状平均需要6.4个月。本研究患者出现临床症状到开始接受治疗时间为(4.95±11.75)个月,最短1 d,最长10年。患者主要临床表现为局部疼痛(98.51%)、发热(20.00%)、神经受损症状(31.34%),与既往研究[8,12]报道结果基本相符,当就诊患者出现以上3个临床表现时需高度怀疑化脓性脊柱炎。此外,化脓性脊柱炎患者多为频繁发作的高热,可与结核性脊柱炎的间歇性低热相鉴别[11]。

化脓性脊柱炎患者病原微生物的鉴定对于诊断和选择合适的抗生素具有重要意义。化脓性脊柱炎病原菌培养阳性率为30% ~ 60%,血培养阳性率为40% ~ 60%,脊髓或椎旁组织培养阳性率高于血培养,分别为45%、100%,开放手术取样阳性率高于穿刺活检[12-13]。在本研究中,40.30%(27/67)患者检测出病原微生物,血培养阳性率为42.11%(8/19);组织培养阳性率为61.90%(26/42),考虑可能与术前使用抗生素、取材位置不佳等因素有关。临床上进行组织培养,应在抗生素使用前或停用抗生素后,通过CT或B超定位穿刺活检可提高阳性率。在培养阳性的患者中,金黄色葡萄球菌比例最高,占40.74%(11/27);其次为大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、表皮葡萄球菌,与既往研究[12]报道结果相符。

炎性指标可反映疾病的严重程度,为临床评估治疗效果提供参考。ESR、CRP水平均为敏感指标,细菌感染后可升高,且CRP水平更具特异性,在治疗有效时CRP水平较ESR降低更快,有利于疾病的动态监测。WBC计数在化脓性脊柱炎患者中可升高也可正常,并不是敏感指标,但对治疗效果有一定参考价值[1-2]。通常化脓性脊柱炎患者炎性指标升高较为明显,可与结核感染相鉴别[11]。本研究中,67例患者WBC计数升高不明显,CRP水平及ESR升高明显,治疗后CRP水平及ESR明显下降,可很好地反映治疗的有效性。

通过影像学资料分析,化脓性脊柱炎最常累计腰椎,其次为胸椎、颈椎、骶椎,且多为单节段感染(73.13%)。早期患者中,X线片及CT可见椎间隙变窄,病程长者可见骨质破坏、终板模糊、受累椎体高度降低。CT对早期患者诊断的灵敏度优于X线片,表现为椎间盘低密度、扁平、椎体及终板侵蚀、椎体周围软组织肿胀等[1,9]。MRI是化脓性脊柱炎诊断的金标准,其灵敏度为96%,特异度为92%,准确度为94%[14]。化脓性脊柱炎的MRI表现为T1加权像信号降低,T2加权像信号增强,在慢性发展的过程中,T1加权像可呈高信号改变,如果椎体塌陷伴终板硬化,可在T1、T2加权像上均呈低信号改变。MRI检查是鉴别化脓性脊柱炎与结核性脊柱炎的重要工具,化脓性脊柱炎多表现为单节段感染且以椎间盘破坏为主,病灶边缘不清,脓肿较少见且局限,脓壁厚而不规则;结核性脊柱炎常见多节段感染,椎体破坏为主,病灶边缘清楚,脓肿多见且壁薄而光滑[1,11,15]。

抗生素治疗是化脓性脊柱炎最主要的非手术治疗方法之一。目前普遍认为,除危重或败血症患者,应在确定病原菌后再开始使用抗生素治疗[16]。一般使用6 ~ 8周,低于4周者复发率较高[1]。此外,卧床休息与支具保护也是重要的非手术治疗措施,外固定有利于减轻疼痛、稳定脊柱、防止变形,支具保护时间视患者骨破坏程度和变形程度决定,一般为3 ~ 6周,最多3个月[17]。手术治疗的主要目的是彻底清除病灶和神经减压,包括或不包括重建,可前路、后路、前后联合入路及外侧入路。由于化脓性脊柱炎多累及椎体前侧,前路手术较易达到彻底清创效果,但并发症较多。后路手术治疗化脓性脊柱炎效果较好,也有研究报道不必进行彻底清创,因其增加了并发症发生风险,只需进行后路的稳定,当神经受压时进行减压[10]。本研究中,52例患者进行了病灶清除并内固定术,有或无取髂骨植骨融合,术后进行抗生素治疗,其中颈椎感染采用前路手术,胸腰椎感染采用后路手术,部分组织感染严重患者采用负压封闭引流技术处理术后切口。

综上,原发性化脓性脊柱炎好发于50岁以上人群,男性发生率高于女性,好发于腰椎,临床表现以局部疼痛最为常见,由于缺乏特异性症状常延误诊治。病原菌培养及MRI检查对化脓性脊柱炎有较大诊断价值,ESR、CRP水平是评估病情及治疗效果的重要指标,经抗感染治疗或必要的手术治疗可获得满意疗效。化脓性脊柱炎需早期诊断、早期治疗,非手术治疗以抗感染为主,手术治疗需严格把握适应证,根据患者情况制订个性化手术方案。