基于思维可视化的高三地理复习课教学效能提升策略探究

林赛金

摘 要:高三地理复习课教学效能的提升与教师采取的教学方式息息相关,借助思维可视化方法可达到事半功倍的效果。本文以“地形对河流特征的影响”为例,从构建主干知识体系、引导学生解题及提升课后复习效果等方面探讨了思维可视化在高三地理复习课中的应用。

关键词:思维可视化;高三地理;教学效能

一、研究缘起

2020年地理全国卷公布后,很多地理教师抱怨“教的没考,考的没教”。这实质也就是考、教分离现象。目前,部分教师不同程度地存在对“减负增效”理念的误解,将“效”领会为“效率”而非“效能”。二者虽是一字之差,本质却大不相同。“效率”指单位时间内完成的工作量,以正确的方式做事;“效能”则关注价值创造,指做正确的事,是量与质二者的双重保障,确保效率的同时兼顾效果。在高三综合复习阶段,大量的理论知识给师生带来了压力和困惑,大多数教学活动属于“效率导向”而非“效能导向”,必然会出现直接灌输、急功近利的现象,这种做法短期内可能会有一些成绩,但长期如此则会使学生产生厌倦感及思维弱化现象。

提升复习课教学效能,需告别低阶思维学习依赖,有策略地培养高阶思维学习能力。美国教育家、心理学家布鲁姆在《教育目标分类学》中将认知领域学习目标由低级到高级分为六级:记忆、理解、应用、分析、评价及创造(图1)[1]。学界一般将“记忆、理解、应用”视为低阶思维学习活动;认识水平中的“分析、评价、创造”属于高阶思维活动,其不仅调动学生的学习兴趣、关注问题解决的分析方法,还关注学生批判性思维习惯的养成和创新能力的发展。

很多高三地理复习课存在着“低阶学习依赖”:学生靠“记忆”来积累知识,通过刷题来积累备考经验,浅层化学习占主体地位,高阶思维参与较少。高阶思维虽较难形成,但利于培养学生的知识迁移能力,一旦形成便有以點带面、触类旁通的效果。因此,追求“高阶思维”的教学是“算大账、算深层的账”,从而实现厚积薄发。

二、向思维可视化教学策略要效能

其实很多优秀的一线教师也反对这种高耗低能的“低阶思维”教学模式,由于没有找到更好的训练思维的方法导致无法摆脱这种方式。笔者通过查找资料探究了一种高效能学习力发展策略:思维可视化。

何谓思维可视化?思维可视化是将原本不可见的思维路径、方法及规律,以图示或图示组合的方式呈现[2],一幅图就可以唤醒学生的思考意识,其本质也是隐性思维显性化的过程。它有几种图示方法,如思维导图、解析图、鱼骨图、时间线、模型图、概念图和逻辑关系图等。思维可视化教学策略是指师生共同应用思维可视化工具,通过思维共振、思想共鸣的方式来梳理地理知识脉络、构建问题模型的教学策略。为什么思维可视化教学能让学生更快地领会学习之道?因为一图胜千字,图像内容更易被大脑所接受。用图把思维呈现出来,可以化抽象为直观,不但提高了信息的传递效率,而且使图示与大脑思维产生共振,起到厘清思路、发展思维的作用。因此,要提高高三复习课教学效能,就必须变“依赖感性认识答题”为“运用理性思维解题”,发展学生的心智,使学生终身受益。

纵观多年高考题,与河流相关的内容几乎年年都有。该类型的考题侧重考查学生解读、分析和推理地理信息的能力,反映学生的地理思维过程,引导学生开阔地理视野、丰富地理视角。河流特征是地理环境多要素影响下的结果,下面笔者主要借助思维可视化技术来探讨地形要素对河流特征的影响,让学生能从整体性的角度,系统、动态地分析地理环境及人地关系规律。

1.创设问题情境,借助思维导图构建地理知识脉络

思维源于情境,新课改强调教师要善于启发、巧于引导学生从真实的情境中发现问题 、展开讨论、提出解决问题的方法。教师先播放“长江”的一小段视频,要求学生观看后结合所学知识和生活中的自然现象,思考长江流经横断山区和荆江地区河道宽窄曲直等形态发生了什么变化?不同的地形对河流特征有何影响?并补充完善思维导图(图2)。

高三复习课侧重于知识“体系化”,形成知识系与知识域,体现知识点的广度、深度。思维导图更利于系统梳理复杂的河流特征知识,使之呈现为清晰的视觉层级。思维导图将大容量的知识精炼在一幅图中,结构清楚明了,利于学生系统复习、深度思考,进而激发学习的内在动力,主动投入到高三地理复习中。

2.借助解析图和鱼骨图,解析经典试题,强化学生综合思维

全国各地地理试卷通过提供大量新素材、新信息,以文字、图表为背景资料,多维度、多层次地考查学生获取和解读信息的能力、调动和运用知识的能力、描述和阐释事物的能力、论证和探讨问题的能力[3]。这四项能力实质上就是解题的思维探究过程。但平时大部分学生拿到试题就做,缺少析题解题的探究过程,这也是导致学生在具体运用地理知识解题时出现失误的原因之一。怎样拓展学生的解题思维和提高学生的解题能力?高三复习课不仅在于“复”,更在于“习”,“习”是在查漏补缺基础上的温故知新。笔者依据四项能力的要求,运用时态解析图和鱼骨图解析经典试题,以期提升学生的地理解题综合思维能力。

(2020年厦门质量检测文综第25题)图3所示地区为长江干流,其在演变过程中河道摆荡剧烈,形成长江故道(已改道的旧河道)。每年汛期,长江水会通过连接通道流入故道。

从地形角度,分析长江在该河段发生改道的原因。(5分)

解析:该题涉及地理事物形成过程的分析。

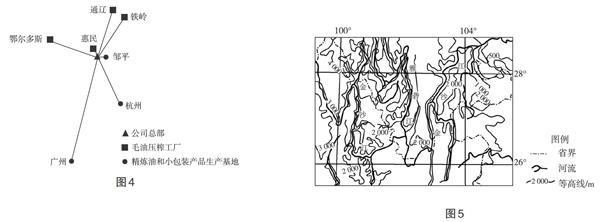

(2019年高考全国文综Ⅰ卷)黄河禹门口至潼关河段(图4),全长132.5千米。该河段左岸有汾河、涑水河,右岸有渭河等支流汇入,河道摆动频繁,冲淤变化剧烈,为典型的堆积性游荡河道。

黄河小北干流河道中段摆动范围较小的主要影响因素有

①河水流量 ②支流汇入 ③沿岸地貌 ④两岸岩性

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

解析:本题选C,材料和图像中并没有提供沿岸地貌、两岸岩性的信息,考生也没有相关知识作为铺垫,只能依据材料选项和固有知识进行推理、排除。

前提“黄河小北干流河道中段摆动范围较小”,说明这一河段受到某种力量的束缚,是什么呢?一一来推断(图5)。

正推法:河水流量可以决定河水对两岸的侵蚀力度,一般河流流量大,河道摆动范围就大,小北干流河水从上段流入中段,中段水量比上段大,应该摆动范围大才对,但题目问的是中段摆动范围较小的影响因素,选项①与题目不符,故①错;从图中可以看出,黄河小北干流的上游以及下游地区分别有支流汇入,但小北干流河道中段并无支流汇入,故②错。

逆推法:摆动范围较小,说明冲淤变化不大,而冲淤变化不大,又说明流量季节变化不大,显然与该地温带季风气候不符。因而最有可能就是该处的河床不易被侵蚀,说明中段地貌不同(如山地的阻挡),且岩性较为坚硬。

从该题解答过程中可以得到启示:复习备考时不能从正面探究的问题,可以从侧面推敲。

3.运用时间线和模型图,分析时空综合,厘清变化

自然地理环境的演变过程分析已成为当今地理命题的主流。教师除了多维度分析地形对河流特征的影响外,还应运用时空综合的思路解释其发生、发展和演变过程。课堂中笔者提供两幅图“中生代末期我国南部整体地势东高西低,古川江往南流”和“至新生代,西部青藏高原隆起,长江东流”来分析说明地形演变对河流特征的影响,并结合高考试题,利用时间线和模型图进行实战演练,巧解地形演变疑难试题。训练模式如图6所示。

乌裕尔河原为嫩江的支流。受嫩江西移、泥沙沉积等影响,乌裕尔河下游排水受阻,成为内流河。河水泛滥,最终形成面积相对稳定的扎龙湿地。扎龙湿地面积广大,积水较浅。

河流排水受阻常形成堰塞湖,乌裕尔河排水受阻却形成沼泽湿地。据此推测扎龙湿地的地貌、气候特点。(6分)

解析:既然是推测,就需要借助图文资料来判断。从材料中可知,这条河流有几个时间段(图7),可以按时间线索提取信息。

题目问为什么形成了湿地,而不是堰塞湖?先分析堰塞湖和湿地有何不同。找出堰塞湖和湿地两幅图进行对比,堰塞湖地形起伏大,而湿地比较平坦开阔。就水量而言,堰塞湖明显水量多,而湿地水位浅。所以两者不仅存在地形差异,还存在存水量差异。按照常理,河水一直流入这里,该地的水位应继续增长,形成更大或更深的湖泊,但材料中却说“积水较浅”,水去哪里了?说明该地有较大的水分支出,可能是蒸发量大或下渗量大。但是该地地下有永久性冻土层,下渗弱,排除下渗因素。这样答案就出来了。学生可能对湿地成因会形成固有的思维观念,认为湿地形成必然是因为蒸发弱,在分析时应避免思维定势,结合所学知识进行逆向思维(图8)。

4.课后复习绘制思维可视化草图,促使学生动态延伸

课后复习时大部分学生会翻开课辅或笔记浏览一遍,这仅属于低阶思维活动,只是对知识单一的记忆和重复,没有进行思维拓展。教师应指导学生在课后复习时推进思维可视化,其实质就是完善知识体系的过程。思维可视化的本质是思维,思维才是关键。笔者提倡学生以手绘方式来绘制,因为手绘能更直接地连接“眼—手—脑”互动,发挥左右脑功能。绘图时不要求学生画得多美观,能看懂就行。思维可视化最核心的东西是思考。所以课后笔者要求学生自己手绘来完成本专题内容(图9)。

5.利用流程图,巧解课后作业,助力学生全面分析

本专题复习课运用思维可视化来复习地形对河流水系水文特征的影响及地形演变对河流特征的影响,提升了地理综合思维能力和创新能力。只有具有综合思维能力的学生才能在高考竞争中胜出,才是社会需要的人才。教學活动设计应根据学生已有的认知结构,在思维动态生成的过程中让学生主动建构自己的地理世界。课后教师及时布置作业,引导学生利用思维可视化来巧解。

(2020年莆田市质量检测文综第37题)浙江省富春江富阳河段范围为桐庐至长岭头,该河段以径流作用为主。在20世纪80年代以前全河段年际间冲淤平衡。此后,由于基础设施建设需要,该河段进入了大规模采砂阶段,河流侵蚀可在开采点上游或下游扩展数公里(图10)。

分析河流侵蚀可在开采点上游或下游扩展数公里的原因。(6分)

解析:本题学生通过绘制直观的示意图和解题流程图来解析抽象的自然地理过程(图11)。

在批改学生作业的过程中,笔者惊喜地发现部分学生可以通过知识迁移,把上课讲的思维可视化技术很好地运用进去。因此,高三地理复习课不是要让学生拼命记住所谓的答题模板,而是要引导学生在答题中强化地理思维,掌握解决地理问题的思维脉络。

三、结语

从上述分析可知,通过思维可视化图,可全面展示思维活动过程,让学生爱思考、会思考并享受思考。思维可视化教学策略能将学生内在的潜能激发出来,进而促进学生心智发展,全面提升学生学习效率和综合素质,为学生的终身奠定基础。因此,思维可视化可成为助力素质教育的有效途径。如何采取科学合理的高三地理复习策略发展,让学生的思维活动“看得见”,才是应对高考复习的最高境界,这需要教育者的不断探索实践。

参考文献:

[1] 吴春燕.基于地理核心素养的深度学习路径研究[J].地理教学,2019(15):18-21.

[2] 刘濯源.当学习力遇到思维可视化[J].基础教育参考,2014(27):7-10.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.