陈岚:在祖国的航天事业里,收获个人的星辰大海

郝高兴

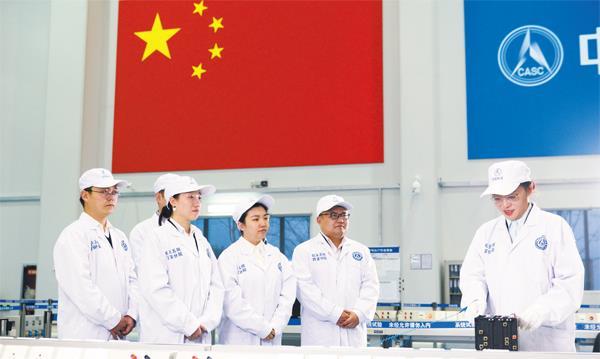

陈岚,中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院副总工程师,2020年全国三八红旗手标兵。从“嫦娥一号”到“嫦娥五号”,再到“天问一号”,从探月、载人航天到奔火之旅,她带领团队持续进行科研攻关,我国的航天强国梦在一代代航天人的努力下正一步步推进。

陈岚中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院副总工程师,2020年全国三八红旗手标兵。从“嫦娥一号”到“嫦娥五号”,再到“天问一号”,从探月、载人航天到奔火之旅,她带领团队持续进行科研攻关,我国的航天强国梦在一代代航天人的努力下正一步步推进。

两千多年前,屈原向天发问:“天何所沓,十二焉分?日月安属,列星安陈?”古人不会想到两千多年后的今天,航天人一往无前向太空挺进,慢慢去触碰苍穹下的繁星点点。

1970年,中国第一颗人造地球卫星东方红一号上天,迈出了中国人向太空探索的第一步。六十多年来,中国航天事业从默默无闻到创造出一个个航天奇迹,光辉历程中隐藏了太多的艰辛和不易。

一次次为“发射成功”欢呼的我们也越来越好奇:在幕后创造奇迹的到底是怎样一群人?他们的日常是什么样的?他们从小就立志宇宙吗?他们的生活离我们有多远?他们到底经历了怎样的努力才冲破种种技术上的不可能?

陈岚的故事,或许可以看成是一代航天人的缩影。

初心不变,矢志不渝

在对航天人的群体想象中,大家不免带入《生活大爆炸》式的“科学家素描”:他们智商超群、情商欠佳、严谨规律、单调浪漫,他们思辨、质疑、探索,表达爱的方式与常人太不一样;他们享受孤独,因为“自己太有意思,无需他人陪伴”……

在走进中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院的大门之前,一切的想象都只是想象。陈岚表现得与常人并没有多不同,她的办公室是机关单位里常見的标配,电脑上“航天精神”的标语一直在循环播放,女儿的照片被放在右手边的位置,穿着学士服,青春的脸上笑容灿烂。

同事们称呼陈岚为“陈总”,我设想我们的对话应该从“如果一个光子打向两个狭缝的平面”开始,结果她见到我后第一句话说:“你看起来好小哦,和我女儿差不多。”说完她笑了,打破了我预设给自己的面对“学霸”的所有惶恐。

“学霸不够准确,我们是德智体全面发展。”陈岚笑说。她在西安生活多年,但“辣妹子”的爽朗和幽默一点没变。身为60后,陈岚是幸运的,她出生在一个知识分子家庭,父亲毕业于西北工业大学,从事军工方面的科研工作。受父辈影响,当同学们都在踢毽子、吃糖葫芦时,她已经开始关注美国人的阿波罗登月计划了。成绩优异的她顺利考上了大学,并听从父亲的建议,报了哈尔滨工业大学无线电工程系——从西南穿越大半个中国到东北求学,一般家庭不会这样选。当年的哈工大隶属于航天部,走进这个学校就意味着选择了航天事业。

从此,她的人生轨迹就和国家的航天梦紧紧贴合在了一起,现在已经是第37个年头了。

1986年,陈岚大学毕业后被分配到如今的单位,那时,能挤进研制队伍是非常荣幸的。不过当时航天科研的工作比较清闲,刚毕业的大学生更没有什么活干。转机出现在千禧年以后,国家逐步加大航天科研力量的投入,中国航天事业进入科研攻关的快车道,从过去8~10年发射一颗卫星,逐步发展成平均每年进行30次左右的发射任务。陈岚所在的中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院几乎参与了所有重大项目的科研工作,她个人也全程参与探月工程任务、载人航天部分任务以及火星探测器项目的工作,从一个小小的产品设计师,逐渐历练成独当一面的项目总指挥。

航天精神,成人童话

“特别能吃苦,特别能战斗,特别能攻关,特别能奉献。”陈岚的电脑上,中国航天精神的口号在循环播放,对航天人来说,这些平常的字眼并不是口号,而是他们“扎扎实实干出来的”。

2019年1月3日上午,嫦娥四号顺利落月;1月11日,国家航天局对外宣布嫦娥四号任务取得圆满成功,我国探月工程四期和深空探测工程全面拉开序幕。任务成功的背后,既有像陈岚这样多年奋战在月球探测工程研制战线的“老兵”,也有刚过而立之年的年轻主任设计师。

在“嫦娥四号”任务中,陈岚担任五院西安分院探月任务指挥,大大小小的事,都需要她确保万无一失。产品设计师出身的她,管过型号元器件、做过物资管理,辗转质量管理岗位、项目管理岗位,从一个专家变成了“杂家”。嫦娥四号落月前,那种“大战将至”的氛围,陈岚再熟悉不过,她在接手这项任务时,捡起书本将《雷达原理》从零学起。当嫦娥四号顺利实现在轨飞控变轨后,陈岚要求各试验队员提一口气,再次识别各种风险事项,这时队员们才发现,她嘴里蹦出来的都是各条线最为专业的术语,分毫不差。陈岚说:“技术上我肯定比不过专业设计师,但不断学习是必须的。”

2020年12月17日,当嫦娥五号返回器携带月球样品成功返回地球时,陈岚正坚守在北京飞行控制大厅。这次探测器任务实现了我国首次月面采样与封装、月面起飞、月球轨道交会堵、携带样品再入返回等多项重大关键技术的突破,它的成功实施标志着我国探月工程历经16年终于揽月而归。嫦娥五号探测器任务是我国航天领域迄今为止最复杂、难度最大的任务之一,陈岚带领团队为嫦娥五号探测器研制了微波测距测速敏感器、测控天线、数传子系统以及交会对接微波雷达,为嫦娥五号探测器“绕、落、回”全程护航。

成年人想要缔造童话,实现“不可能”,从来都不是一件容易的事。“嫦娥”项目历经十年才成功完成“奔月”任务,当我们在为此欢呼、振奋时,指挥中心的“陈岚们”却没有想象中那样激动,熬了一个通宵之后,听到汇报成功的LOVE.LADY榜样LADY那一刻,所有人都默默流下眼泪,想象中的激动变成了某种压抑。陈岚说:“我们觉得应该大大地庆祝一番,但大家好像没有太大的反应。大家都不愿意让对方看到自己在哭,可能是因为我们已经为此付出了太多个日日夜夜,大家的激动和成功的喜悦都分散在了工作的每一天,最后就只是见证一下而已。”这些“又为祖国办了一件大事”的航天人们,第二天就回到了各自的岗位,开始接手下一个任务。

除了探月工程任务,陈岚还参与了我国多次载人航天任务,在任西安分院载人航天工程项目指挥的几年里,她出色交付了多套中继终端等关键产品,有力支撑了交会对接、航天员出舱、太空讲堂等科学任务的完成。

2020年,她还带领团队开启了我国首个火星探测器“天问一号”的奔火之旅。火星上的探索是开创性的,就在前不久,“天问一号”传来喜报,探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动,3000N发动机点火工作,将轨道调整为经过火星两极的环火轨道,并将近火点高度调整至约265千米。后续,天问一号火星探测器还将通过数次轨道调整,进入火星停泊轨道。

各自独立,互相成就

陈岚生活规律,每天早晨六点半起床,做早饭、跑步、投入工作。唯一不规律的是晚上要加班,加到几点,不知道。她没有思考过自己什么时候退休,她未来的规划,还是马不停蹄的行程,她说:“我们现在还在做小行星探测的验证,我明天还要去北京开会……”

航天人的工作,真是“又苦又骄傲”。

工作占据了陈岚太多的时间,北京、发射基地、西安,这三点一线几乎是她的全部生活,每次发射任务,她都要往返基地三四趟。虽然忙碌,但她似乎没有太多“平衡家庭与工作”的困扰,如同她没有年龄困扰一样。

回想起过去的家庭生活,她坦言陪伴孩子的时间太少,但言传身教的影响也是立竿见影的,她说她家是互相成就型的。夫妻俩都是航天人,以工作和学习为重的生活即便有了孩子也没有改变太多。女儿三岁时就被送去全托幼儿园,回到家爸爸妈妈都在看书学习,她也会拿起她的书本,陈岚称这为精神上的陪伴,觉得十分重要,也十分有效。1990年代初,全国都刮起了学英语的风潮,家住西安外国语学院对面的陳岚也加入到学习行列,每晚把孩子安顿好后,她就赶去上课。认真和专注练就了她在工作中随时抽离舒适区的实力,适应变化,不断学习,就是她教给孩子的本领。

陈岚不太喜欢被叫“女强人”,她更看重自己身上的亲和力。在航天队伍里,男女比例失调是现实,这样的环境里,一线女性科研工作者的优势反而被放大了。航天工程是个复杂的系统工程,非常考验团队合作,细心、耐心、坚韧和亲和力是必不可少的因素,朴实、严谨、踏实,是陈岚给航天队伍里的女孩子的画像。她说:“女生都有小心思,爱美、爱聊天,她们最可贵的是耐得住寂寞,严、慎、细、实,能坚守,能沉下心来搞科研。”

从嫦娥一号到嫦娥五号,陈岚在指挥系统中肩负着技术管理、风险把控、资源调配等职责,但最令她自豪的无疑是带出了一批年轻的科研队伍,他们正在为中国航天事业持续稳定输出力量。“中国航天队伍是比较年轻化的,我们非常欢迎有志从事航天事业的年轻人加入到这个大家庭,虽然有些苦,但一定会让他们的学识和才智得到充分发挥,在发射成功的时候,他们会感到自豪和兴奋,那是很难描述和形容的感觉。”

面对无限的宇宙,时间变成了一个模糊的概念,但有些事情却变得清晰起来。陈岚总说自己非常幸运,因为处在一个伟大的时代,从事着一项伟大的事业。她有着超出常人的杂与专、刚与柔、苦与甘,用实干和担当走出了航天强国的坚实步伐,这样的航天人,是用来成就时代的。