基于深度学习的初中数学建模探究

——以“二次函数图像中线段和差最值的存在性问题”教学设计为例

■

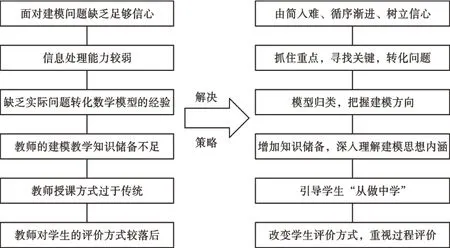

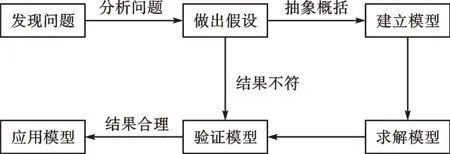

初中数学建模学习是指在理解的基础上建立数学模型,类比迁移,运用数学模型批判地学习新思想、分析事实,并将新知识融入原有的认知结构中,进而提升学习层次和探究能力。

初中数学建模教学的一般思路是“提出问题——分析问题——选择模型——建立模型——得出结论”,以问题的探究为主要目标,引导学生学会大胆质疑、思想碰撞,产生火花,从而让学生思考得更深刻,有效提升学生思维的广度和深度。笔者以“二次函数图像中线段和差最值的存在性问题”教学设计为例进行了实践性的思考与总结,谈谈教学设计中的深度学习应呈现出什么样的状态,教学设计在建模学习的过程中能够发挥什么样的作用,建模学习是如何帮助学生进行深度学习的,请同行指正。

学习目标要求本课内容为九年级数学复习课“二次函数图像中线段和差最值的存在性问题”,要求学生能通过对具体问题的分析,体会函数变量之间的变化关系,探究发现几何中线段和差最值的转化与建模途径,培养学生综合运用知识解决二次函数的相关问题的能力。

一、提出问题

提出要探究的问题,引导学生寻找解决问题的数学模型,设计具有挑战性的问题,培养几何直观、运算与推理能力,建构知识,生成能力,迁移方法。

教学活动1探究下列问题,画出对应的几何模型

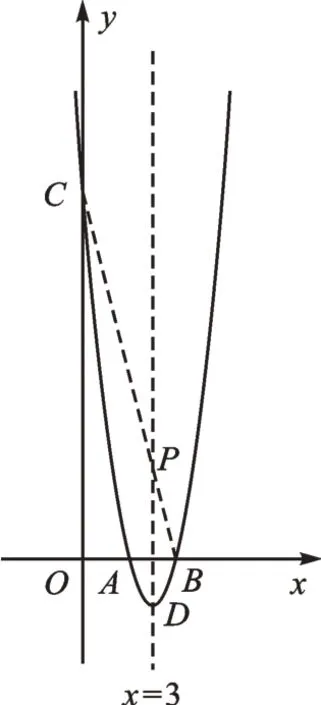

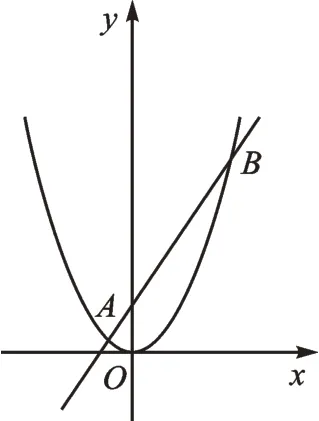

问题1抛物线y=2x2-12x+16与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,顶点为D。点P是该抛物线对称轴上的一个动点,要使得△PAC的周长最小,求点P坐标。

解析:如图1,连接BC,交直线x=3于点P,根据对称性有PA=PB,求出直线B C的表达式为y=-4x+16,∴点P(3,4)。

图1

【设计意图】找出点A关于直线x=3的对称点B,连接CB,依据“两点之间线段最短”揭示此类求线段和最小值题目的本质特征,为学生解决后续问题铺设台阶,有效提升学生识图建模能力。

二、变式探究

在不改变知识本质特征的前提下,变换其非本质特征,引导学生在动态变化的情境中强化对本质特征的理解,将已有的知识迁移到动态的情境中,理解数学模型的价值,探究真问题,拓展数学思维的深度和广度。

教学活动2 梳理数学模型,寻求问题1和变式问题的内在联系

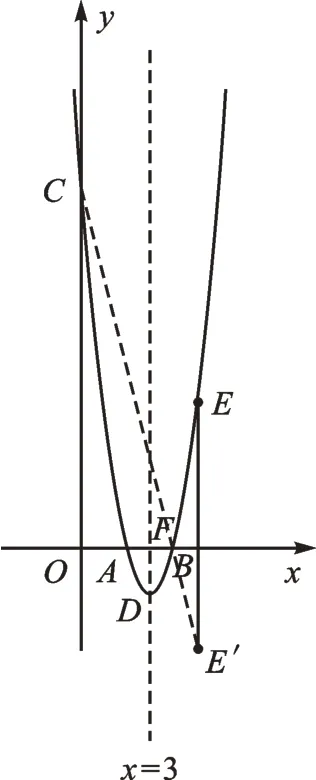

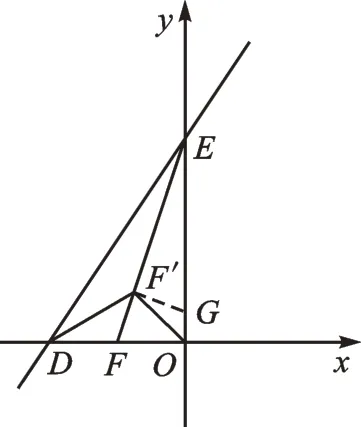

变式1抛物线y=2x2-12x+16与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,顶点为D。抛物线上有一点E,E的横坐标为5,点F(m,0)是x轴上的一个动点,当F C+E F的值最小时,求m的值。

解析:如图2,作点E关于x轴的对称点E′,连接C E′交x轴于点F,求得直线C E′的表达式为根据两点间线段最短,F C+E F=FC+E′F=CE′,此时F C+EF的值最小

图2

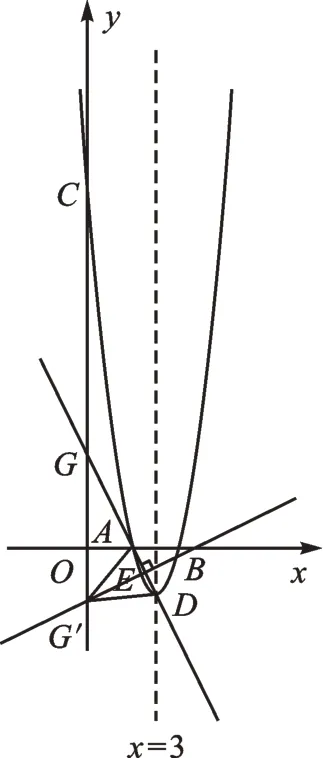

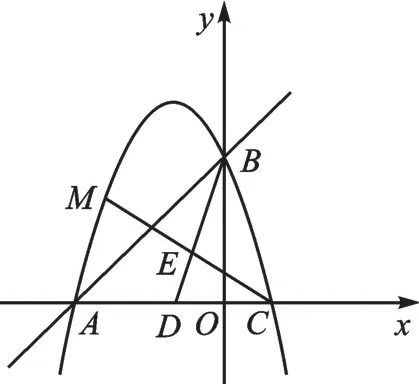

变式2抛物线y=2x2-12x+16与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,顶点为D,点G(0,n)是y轴上的一个动点,求线段GD与G A中较长的线段减去较短的线段的差的最小值与最大值,并求出相应的n的值。

解析:如图3,当A、G、D三点共 线 时,|GD-GA|=AD,求得直线A D的表达式为y=-2x+4,此时G(0,4),∴n=4。当G′D-G′A=0,即G′D=G′A时,|GD-G A|有最小值为0。此时AD的垂直平分线G′E的表达式为

图3

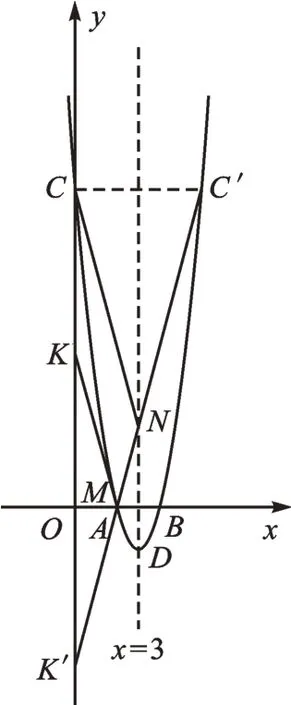

变式3抛物线y=2x2-12x+16与x轴交于A、B两点,与y轴交于点C,顶点为D,K是O C中点。一个动点Q从K点出发,先经过x轴上的M点,再经过抛物线对称轴上的点N,然后返回到C,如果动点Q走过的路程最短,请找出点M、N位置,并求出最短路程。

解析:如图4,根据对称性分别找出点K、点C的对称点K′、C′,再连接K′C′,分别交x轴于点M,交直线x=3于点N,动点Q的最短路程为S=KM+M N+CN=K′M+M N+C′N′,∴S=K′C′。可 求 出C′(6,16),K′(0,-8),∴最 短 路 程S=

图4

【设计意图】以上问题及变式,强化了学生对数学模型的认识、积累。学生通过寻找对称点,求解线段和、差最值问题,掌握方法与策略,再通过变式训练,便真正能知其然,更能知其所以然。学生经历化繁为简、转难为易的深度思考,学会在新情境中运用新结论解决问题,深度学习的雏形初现。

三、拓展提升

设计思维清晰的系列问题,引导学生感知求解方法是建立在数学模型基础上的。通过对比上述建模解题的方法,积累经验,引发学生深入思考,真正将其内化,实现由低阶思维走向高阶思维。

教学活动3 体验建构过程,挑战新问题

问题2如图5,已知一条直线与抛物线y=相交于A、B两点,其中点A、B的横坐标分别是-2、8。

图5

(1)求这条直线的函数表达式;

(2)如图6,设直线AB分别与x轴、y轴交于点D、E,F为OD的中点,将线段O F顺时针旋转得到O F′,旋转角α(0°<α<90°),连接D F′,EF′,求的最小值。

图6

解析:(1)求出点A、B的坐标为点A(-2,1),B(8,16),直线AB的表达式为

又∠F′O G=∠E OF′,∴△OF′G∽ΔO E F′,有F′G=当D、F′、G三点共线时,的值最小

【设计意图】拓展深化一类数学问题,引导学生明晰数学方法的多样性,体验利用构造相似三角形的手段,巧妙转化线段的长度,类比迁移,优化求解线段和最小值的方法。学生经历建模转化的过程,体会其中的数学思想方法,形成数学的思维方式。

四、延伸升华

真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,得到必要的数学思维训练,获得广泛的数学活动经验,深入思考问题本质,让深层次思考成为建模探究的必然之需。

教学活动4 理解模型,感悟思想

问题3如图7,已知一次函数y=x+3的图像与x轴、y轴分别交于A、B两点,抛物线y=-x2+bx+c过A、B两点,且与x轴交于另一点C。

图7

(1)求b、c的值;

(2)如图7,点D为AC的中点,点E在线段B D上,且BE=2ED,连接CE并延长交抛物线于点M,求点M的坐标;

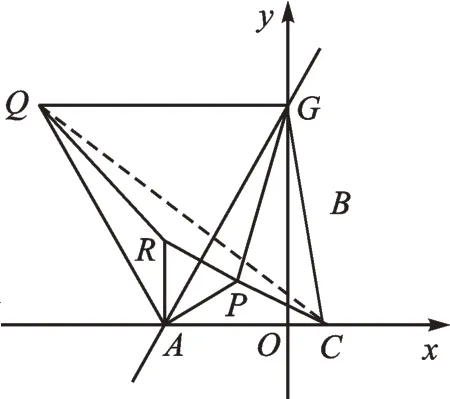

(3)将直线AB绕着点A按逆时针方向旋转15°后交y轴于点G,连接C G,如图8,P为△A O G内一点,连接P A、PC、PG,分别以AP、AG为边在它们的左侧作等边三角形APR、等边三角形AGQ,连接Q R。

图8

①求证:P G=RQ;

②求PA+P C+PG最小值。

解析:(1)b=-2,c=3;(2)直线C E的表达式为;(3)连接C Q,PA+P C+PG=P C+PR+QR≥C Q,∴当C、P、R、Q四点共线时,P A+P C+P G有最小值。求得

【设计意图】问题3为学生提供多角度、多层次的探究空间,从绕旋的角度发现△PAG≌△R A Q,将问题2的解法自然迁移至此,类比探究方法,教学设计环环相扣,层次分明,思维训练指向核心问题。

五、教后反思

1.建模构造,积累策略。

合作式建模学习方式,能促使学生集思广益,找到解决问题的最优策略。本课例以一个二次函数最值问题为中心,让学生在教师设置的变式问题的引导下,建构基本几何模型,依靠已有的知识经验和思维实践活动主动地解决问题,以达到培养学生发现问题、养成探究的习惯与态度的目的。

2.分解模型,正向迁移。

将要解决的问题抽象分解出基本模型,从而得到解决问题的方法。如何破题,如何分享解题思路,有几种解题方法,其中蕴含的数学思想方法是什么,题目的易错点在哪里等。在分解模型的过程中,引导学生学会对重点问题、难点问题深入思考,充分打开思维,对问题进行深度剖析。通过一题多解、多题一解,学生的思维充分碰撞,闪现出创造的火花,创新意识、归纳总结能力得到有效提升,知识网络得到有效建构,学会思考、表达、耐心倾听,处理信息和反思评价的能力得到提高,思考也向纵深发展。

3.强化意识,提升素养。

倡导独立思考后的小组合作,采用“完整经历数学模型的抽象过程”,积累二次函数背景下线段和差最值问题的学习经验,能强化学生的模型意识。在建模活动完成后,教师要引导学生进行总结,将数学模型内化,成为自己解决问题的一种方法。了解和经历解决实际问题的全过程,促进模型思想的渗透。

“学的真谛在于悟”,通过变式拓展问题,解析数学模型,深度学习,解决真问题,揭示线段和差的最值求法的内在规律。问题情境变化了,但几何图形的基本性质和解决问题的方法没有变化。学生在发现、辨析、反思中领悟数学模型的认知策略,提升学习数学的能力。