福建淡水土著鱼类养殖开发利用现状及发展建议

蔡荔萱 福建省淡水水产研究所 福州 350002

福建省境内江河纵横,境内主要水系有闽江、九龙江、汀江、晋江、木兰溪和交溪等,淡水鱼类资源丰富。据资料统计,自然分布于上述水系中已知的淡水土著鱼类共有14目32科113属200个种和亚种,主要经济鱼类有50多种[1-2]。闽江是福建淡水土著鱼类的主产区,其土著鱼类共有156种,占福建淡水鱼种类的78%[3];其次是九龙江,其土著鱼类共有124种,占福建淡水鱼种类的62%[4];而汀江、晋江、木兰溪和交溪的土著鱼种类分别占福建淡水鱼种类的38%、39%、44%和31.5%[2]。20世纪60年代后,由于过度捕捞,天然渔业资源普遍严重衰退,鱼类资源锐减,但随着鱼类人工繁殖技术的突破,淡水养殖业发展迅速,养殖鱼类新品种的开发及良种化的发展,解决了人民群众“吃鱼难”的问题[5]。

近年来,现代渔业的发展使水产品的供应由紧缺变成了富足,对名特优新的品种和品质提出了更高的要求,如对闽西北内陆溪河中的一些优质土著鱼类产生了更大的需求,出现供不应求的局面,引起这些溪河土著鱼类市场价格高企,进一步加剧自然资源和遗传多样性的衰退,个体小型化严重;同时也受到水域环境污染、自然栖息环境变迁以及外来物种入侵等因素的影响,一些土著鱼类相对重要性指数明显下降,有些已经处于濒危边缘[6]。因此,福建省淡水土著鱼类资源的开发和保护工作已迫在眉睫,加快优质土著淡水鱼类的养殖开发利用,优化养殖品种结构,也是切合我国进一步加快转变渔业发展方式、调整优化产业结构和提质增效的要求[7]。

1 福建省淡水土著鱼类资源现状分析

福建省水力资源丰富,河流众多,境内内陆河流水系共有29个、河流663条,总长度达13569 km,均属于山区性河流。另外,福建省还有大型水库21座、中型水库188座。这些江河水库正是福建省淡水土著鱼类的天然种质资源库和种质基因库。但目前在品种组成上,一些名贵土著鱼类胭脂鱼、花鳗鲡、长吻鮠等和经济土著鱼类赤眼鳟、、、、翘嘴红和白甲鱼等野生资源濒临绝迹;常见经济土著鱼类鲴、日本鳗鲡、刺、香鱼、鳜等野生种群数量也急剧下降,一些小型鱼类和底栖性鱼类成为优势种群;在部分水域罗非鱼等外来物种已经成为主要类群[8-9]。

近年来,有关学者分别对闽江水系的沙溪、松溪河、建溪、富屯溪、崇阳溪等主要支流以及闽江中下游和闽江水口下游等干流进行了鱼类资源现状调查和比较分析,何美峰等[10]在沙溪流域调查到土著鱼类有53种,较历史记录少了11种,以鲤鱼、鲴类、黄颡鱼为主,存在罗非鱼、斑点叉尾和革胡子鲶等外来物种增多趋势明显等问题;何美峰等[11]和黄恒章[12]在松溪河流域均调查到土著鱼类有61种,相比减少了16种,其优势种分别为细鳞鲴、光唇鱼类(包括半刺厚唇鱼和温州厚唇鱼)、大眼华鳊、鲫、宽鳍鱲、银鮈和唇等7种,常见种分别为黑脊倒刺、白边鮠、黄颡鱼、鲤和南方拟等5种,外来物种增多;丁桂枝等[13]在建溪保护区江段共调查到土著鱼类77种,相比减少了25种,其中主要经济种类减少了15种,主要种类以黄颡鱼、细鳞鲴、光泽黄颡鱼、半刺厚唇鱼、鲫、大眼华鳊、圆吻鲴、子陵吻虎鱼、翘嘴、、银鮈、鲤、赤眼鳟、唇等为主,其余品种极少,同时外来物种有所增加,罗非鱼已逐渐形成优势种群;何美峰等[14]对闽江崇阳溪共调查到土著鱼类67种,相比减少了36种,以鲤、半刺厚唇鱼、圆吻鲴、宽鳍鱲、鲶、唇、斑鳜、温州厚唇鱼、白边鮠、黑脊倒刺、大眼华鳊、似鮈、银鮈、黄颡鱼、翘嘴红等为主,个体小型化、低龄化现象严重;林丹军等[15]和罗希茜[16]调查显示,闽江中游水域淡水土著鱼类品种81种、闽江下游58种,相比属种类减少了45个,小型鱼类成为优势种。从上述比较结果可以看出,闽江水域鱼类资源趋于衰退,名贵土著鱼类濒临灭绝,经济土著鱼类品种和数量显著减少,难以形成种群,原本认为渔业经济价值较低的低龄化小型鱼类正在成为优势种群,逐渐成为消费市场的新宠,成为当地渔民的主要渔获物和经济来源。

2 福建淡水土著鱼类资源的保护与养殖开发利用

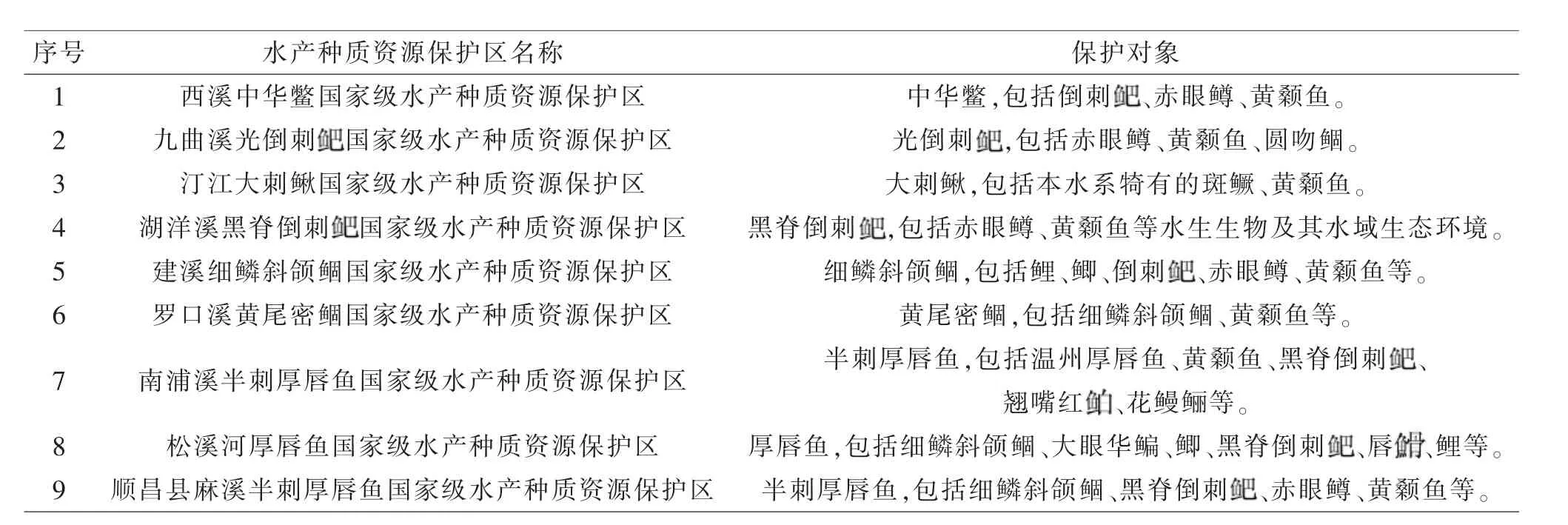

为了有效保护福建省淡水土著鱼类资源,福建省各级渔业管理部门和研究机构多年来一直致力于土著鱼类的保护和开发利用,大力推进各级水产种质资源保护区建设,2010年起至2018年共建立了9个国家级淡水土著鱼类种质资源保护区(见表1)。

表1 福建省国家级水产种质资源保护区名录

同时,相关渔业研究机构也积极组建研发团队,开展名优淡水土著鱼类人工驯养、繁育技术和人工养殖开发等研究工作,相关渔业管理部门也充分利用中央财政农业资源及生态保护补助渔业资源增殖放流项目资金,在闽江、九龙江等主要水域开展增殖放流工作,改善了生态环境,丰富了生物多样性,促进渔业增效、渔民增收[17]。

福建省淡水土著鱼类的开发利用历史较早,在20世纪50年代,利用闽江采集的赤眼鳟、黄尾鲴、、鲂、土鲮鱼、、短尾及闽江下游河口性鱼类鲻、花鲈等野生鱼苗进行人工驯养,与家鱼搭配养殖[18]。随着淡水养殖产业的发展,福建省水产科技工作者先后开发出泥鳅、倒刺、鳜、香鱼、黄颡鱼、鲶、南方大口鲶、翘嘴红、长吻鮠、乌鱧、中华鲟等10多个淡水土著经济品种,突破了规模化人工繁育技术,并实现规模化养殖。

近年来,对淡水土著鱼类资源保护和开发利用越来越受到重视,并得到有关部门财政专项资金的立项支持,各级水产技术部门加快了淡水土著鱼类的研发速度,加大了对一些受到市场认可和渔业经济价值较高土著鱼类的驯养繁育研发工作并取得新进展,如胭脂鱼[19-20]、斑鳜[21]、花[22]、黄尾密鲴[23]、扁圆吻鲴[24]、赤眼鳟[25]、半刺厚唇鱼[26]、大刺鳅[27]、马口鱼[28]和似鮈[29]等土著优质鱼类的人工驯养和繁殖技术均较为成熟,具备了产业化开发的雏形。其中,斑鳜、黑脊倒刺、半刺厚唇鱼和马口鱼4个淡水土著鱼类品种已列入“十四五”(2021-2025年)福建省种业创新与产业化工程项目的重点研发对象,开展淡水名优养殖品种种业创新与产业化开发。

3 福建淡水土著鱼类养殖开发中的问题分析

福建优质淡水土著鱼类养殖品种的开发、利用、发展起步较晚,一些优质淡水土著鱼类得不到有效的开发和利用,开发利用率低。福建省淡水土著鱼类资源有200种,目前已经得到规模化养殖开发利用的淡水土著鱼类品种和已经人工驯养并繁育成功的淡水土著鱼类品种有20余种,仅占全省淡水土著鱼类品种的10%左右。

目前,虽然花鳗鲡的人工繁殖仍然是世界性难题,日本鳗鲡的人工繁殖也仅在实验室阶段取得突破,但其野生苗种的人工养殖开发利用已经形成了从鳗苗捕捞、苗种人工培育、成鳗养殖、配合饲料生产、烤鳗及鳗鱼副产品加工、出口贸易和配套服务为一体的较为完整的产业链[30]。其它一些经济价值较高的名贵淡水土著鱼类虽然都能进行人工繁殖和养殖,由于规模化或产业化养殖生产关键配套技术体系还很薄弱,尚未能进行规模化养殖,还达不到有效的养殖开发利用。

4 福建淡水土著鱼类产业化发展的前景及建议

福建省具备发展优质淡水土著鱼类养殖的自然资源和条件。闽西北山区溪河中的一些优质土著鱼类,如斑鳜、大刺鳅、半刺厚唇鱼、似鮈类鱼类(棍子鱼)、马口鱼等市场价格较高,消费市场需求越来越大,当地将部分土著鱼类人工养殖逐步开发发展成为新兴养殖产业。淡水土著鱼类的养殖开发利用以及良种化选育是水产种质创新的有效途径之一,将一个优质的淡水土著鱼类开发成养殖品种,甚至是培育出一个新的水产产业,符合渔业转方式调结构和提质增效的要求,也是实现乡村振兴的有力抓手,发展前景广阔。

淡水土著鱼类的养殖开发,关键在于突破其苗种的规模化人工繁育和人工养殖产业化关键配套技术,需要加强科研队伍建设,加大政策扶持和财政研发资金投入力度,组建特色淡水土著经济鱼类研发团队,创新研发协作机制,建立淡水土著鱼类养殖开发“产-学-研”相结合、“育-繁-推-用”一体化协同攻关模式,联合技术攻关,及时有效解决淡水土著鱼类苗种繁育和人工养殖相关的基础设施、关键技术环节以及制约其产业化发展的基础性关键技术等配套问题,研发淡水土著鱼类绿色健康养殖模式、人工配合饲料研制、建立病害防控技术体系,为淡水土著鱼类产业化发展提供可持续的技术支撑。

进一步制定淡水土著鱼类品种良种化选育规划,有序推进淡水土著鱼类资源优势向经济优势转变,通过优良品种选育,改良其生长性状,提高淡水土著鱼类养殖综合效益;扶持发展壮大淡水土著鱼类龙头企业,建立新品种养殖示范区,开展对淡水土著鱼类养殖产业相关人员的技术培训和指导,促进关键技术成果转化和实施,提高淡水土著鱼类产业化水平,推动福建淡水土著鱼类产业快速发展。

因此,开发利用淡水土著鱼类养殖品种,充分发挥自身的资源优势,有助于福建淡水土著鱼类的资源保护,丰富水产品市场种类,满足市场需要,对生态环境保护和渔业可持续发展具有重要的意义。